外部关税政策不确定性对中国居民消费的影响

2023-11-17郎丽华李文文

郎丽华,李文文

(首都经济贸易大学 经济学院,北京 100070)

一、 引 言

2018年2月到2019年11月,中国外部关税政策不确定性指数从110.04上升到879.76,增长699.49%,社会消费品零售总额环比增速从1.25%减少到0.91%,下降26.74%。(1)2018年3月23日,美国对自中国进口的钢铁和铝产品加征关税,2019年12月新冠肺炎疫情暴发。这里用贸易政策不确定性指数衡量外部关税政策不确定性,贸易政策不确定性包括关税、非关税壁垒等政策不确定性,数据来自Davis等(2019)创建的贸易政策不确定性指数。事实上,2001年前后就已经显示外部关税政策不确定性与居民消费呈负相关的端倪,中国加入世界贸易组织后,外部关税政策不确定性显著降低,社会消费品零售总额年均增速从2003年的8.96%上升至2017年的10.33%,提高1.37个百分点,与之形成鲜明对比的是,在1991年到2001年社会消费品零售总额年均增速由9.71%减少到8.77%,下降0.94个百分点。(2)社会消费品零售总额的数据来自国家统计局,2017年以前的外部关税政策不确定性用加入WTO前美国最惠国关税与non-NTR关税之间的差额衡量。中国居民消费与外部关税政策不确定性的负相关关系是否成立?为此,本文拟在一个准自然实验的框架下,采用双重差分法考察2002年美国正式给予中国“永久性正常贸易关系”(Permanent Normal Trade Relation,PNTR)地位后,关税政策不确定性的变化对中国居民消费的影响。

外部关税政策不确定性是经济政策不确定性的一种表现形式,现有文献发现经济政策不确定性影响居民消费。Yun和Jung(2020)[1]使用Baker等(2016)[2]构建的经济政策不确定性指数,利用模糊认知图方法,发现不确定性冲击导致消费下降。张喜艳和刘莹(2020)[3]使用Baker等(2016)[2]构建的经济政策不确定性指数,利用动态面板模型,发现不确定性会抑制城镇消费品质升级、促进消费结构升级。Lee和Jeon(2020)[4]利用OECD消费者意见调查,测度中国经济政策不确定性,通过脉冲响应分析发现不确定性冲击会降低消费。Iyke和Ho(2020)[5]使用GARCH模型测算汇率不确定性,通过实证研究发现不确定性抑制了长期消费。李成和于海东(2021)[6]使用Huang和Luk(2020)[7]创建的经济政策不确定性指数,通过实证研究发现不确定性抑制了居民消费。Nam等(2021)[8]使用Jurado等(2015)[9]的方法构建经济政策不确定性指数,通过实证研究发现不确定性降低了美国消费。Wu和Zhao(2022)[10]使用Davis等(2019)[11]构建的经济政策不确定性指数,通过实证研究发现不确定性抑制了家庭消费。南永清等(2022)[12]使用Huang和Luk(2020)[7]构建的经济政策不确定指数,利用TVP-SV-VAR模型,发现经济政策不确定性对居民消费有正向冲击效应。傅联英和吕重阳(2022)[13]使用Yu等(2021)[14]构建的经济政策不确定性指数,使用家庭年份双固定效应模型,发现不确定性抑制了家庭消费结构升级。Huang等(2023)[15]借鉴Jurado等(2015)[9]的方法构建中国省级经济政策不确定性指数,通过实证研究发现不确定性导致家庭消费从服务转向非耐用品。

经济政策不确定性范围广泛,主要包括财政政策不确定性、货币政策不确定性和贸易政策不确定性等(Baker等,2016;Huang和Luk,2020)[2,7],而贸易政策不确定性又具体分为关税政策、非关税政策不确定性等,现有文献鲜有聚焦研究外部关税政策不确定性对居民消费的影响。在美对华加征关税的背景下,聚焦关税政策不确定性影响国内消费具有重要现实意义。从国际贸易影响居民消费的视角看,现有文献从出口、贸易开放、进口贸易自由化、外部关税减让和全球价值链等不同角度研究了国际贸易对消费的影响(Topalova,2010;王军英等,2011;丁平等,2012;陈太明,2015;刘铠豪等,2022a;刘铠豪等,2022b;张少军等,2022)[16-22],亦鲜有从外部关税政策不确定性的角度考察国际贸易对中国居民消费的影响。

研究方法与指标构建方面,现有研究主要采用Baker等(2016)、Davis等(2019)和Huang和Luk(2020)[2,7,11]构建的经济政策不确定性指数,这类指数基于文本数据创建,使用的误设模型和构建方法存在一定的随意性,当这类指数被作为核心解释变量时,会产生变量误差,导致估计偏差(洪永淼和汪寿阳,2021)[23]。为此,本文以中国加入WTO后获得美国给予的永久正常贸易关系作为外生政策冲击,用加入WTO前美国最惠国关税与non-NTR关税之间的差额衡量外部关税政策不确定性,(3)美国从中国等非市场经济体进口的商品,需要按1930年《斯穆特-霍利关税法》规定的相对较高的关税税率。这些税率被称为“非正常贸易关系(non-NTR)”或“第二栏”关税,远高于美国向世贸组织其他成员提供的“正常贸易关系(NTR)”或“第一栏”关税(Pierce和Schott,2016)。在一个准自然实验的框架下使用广义双重差分方法,考察了外部关税政策不确定性降低对中国居民消费的影响及其作用机制,较好地解决了潜在的内生性问题和估计偏差,从而保证估计结果是可信的。最后,现有文献主要使用shift-share分析法在地级市层级构建贸易政策不确定性指标(Facchini等,2019;赵春明等,2021)[24-25],本文将县域就业数据与外部关税政策不确定性数据相结合,构建中国县域层级的外部关税政策不确定性指标,对使用该类分析方法的文献进行了拓展。

本文余下部分的结构安排为:第二部分是文献综述与理论假说;第三部分是实证策略与数据说明;第四部分实证分析外部关税政策不确定性对居民消费的影响,包括基准结果、识别假设检验、动态效应分析与稳健性检验、机制检验、异质性分析;最后是全文结论与政策启示。

二、 研究假说

外部关税政策不确定性通过非农就业和居民收入的渠道影响居民消费。第一,外部关税政策不确定性降低,减少关税政策不确定性带给国内企业额外的等待进入国外市场的“期权价值”成本(Handley,2014;Handley和Limão,2015)[26-27],降低非出口企业进入国外市场的投资门槛,促使更多新企业进入国外市场(Cui和Li,2023)[28],原来仅面向国内销售的企业将产品销售到国外市场,原有企业规模增加,提供更多国内就业岗位。持续出口企业追加固定资产投资和研发支出,通过集约边际(Handley和Limão,2017;Zhou和Wen,2022)[29-30],实现企业规模扩张,这些都引起出口企业增加对当地劳动力的需求,同时出口部门就业扩张会带动餐饮、商业服务等服务业部门对劳动力的需求,提高当地非农就业,让当地更多居民获得工资性收入,为促进居民消费增长提供就业和收入保障。

第二,外部关税政策不确定性降低,促使更多新企业进入国外市场,加剧出口企业间的竞争,有助于以较低价格提供较高质量产品的高生产率企业进入国外市场,价格较高但提供较低质量产品的低生产率企业则可能被迫退出(Feng等,2017)[31],进而优化资源配置,提高出口部门的整体生产率水平。新进入的出口企业以及持续出口企业在出口中学习国外先进技术和生产经验,刺激企业加大创新(Liu和Ma,2020)[32],提升出口企业生产率和创新能力,最终提高出口企业从业人员的平均工资水平,放松居民预算约束,促进当地消费增长。

第三,外部关税政策不确定性降低,有助于发挥区域比较优势。外部关税政策不确定性降低消除了不确定性的外部关税预期,稳定了企业预期,本土企业按照当地要素禀赋的比较优势组织生产,国外公司根据不同地区相对要素禀赋丰裕程度安排外包或者对外直接投资。中国劳动力资源禀赋充裕的地区专业化从事劳动密集型产品的生产和出口,增加对低技能劳动力的相对需求,从而提高低技能劳动力的相对收入。综上所述,提出以下研究假说:

假说1:外部关税政策不确定性下降,可能提高当地居民消费水平。

假说2:外部关税政策不确定性下降,通过增加非农就业的机制,提高当地居民消费水平,即关税政策不确定性下降的促进就业效应。

假说3:外部关税政策不确定性下降,通过提高居民收入水平的机制,提高当地居民消费水平,即关税政策不确定性下降的放松预算约束效应。

三、 实证策略与数据说明

(一) 识别策略与模型设定

本文研究目的在于考察外部关税政策不确定性对中国县域居民消费的影响。为有效识别二者之间的因果效应,把中国加入世界贸易组织(WTO)后被美国给予的永久正常贸易关系(PNTR)地位作为准自然实验,构建广义双重差分模型进行实证分析。具体来说,依据中国加入WTO后不同地区面对的外部关税政策不确定性的降低幅度存在显著差异来区分处理组和控制组,其中,初始外部关税税率差值(加入WTO前美国最惠国关税与non-NTR关税之间的差额)较高的地区在实施PNTR政策后经历的关税政策不确定性的降低幅度较大,初始外部关税税率差值较低的地区在实施PNTR政策后经历的关税政策不确定性的降低幅度相对较小。需要说明的是,美国国会从1990年到2001年,每年评估是否授予中国PNTR地位,众议院反对授予的年平均投票率为38%,如果反对授予的提案获得通过,中国面对的美国平均关税税率会从4%上升至31%(2000年),这产生了高度的关税政策不确定性(Pierce和Schott,2016;Handley和Limão,2017)[29,33],此外,美国non-NTR关税在1930年的斯穆特-霍利关税法案中已经设定,具备较强的外生性,这些为准确识别外部关税政策不确定性对中国居民消费的影响提供了较为理想的准自然实验。将基准计量模型设定如下:

(1)

上述模型能识别外部关税政策不确定性(第一重差分)较大的县域在实施PNTR政策后(第二重差分)的居民消费是否更多。其中,被解释变量(lnRSCGrt)是t年r县域的社会消费品零售总额(取对数)。核心解释变量是县域面对的外部关税政策不确定性(NTRGapr)与PNTR政策实施后(Post02)的交互项,关税政策不确定性用初始关税税率差值衡量,构造方法见下文;Post02是时间虚拟变量,2002年及其之后的年份取值为1,2002年之前的年份取值为0,这是因为美国给予中国的PNTR地位自2001年12月中国加入WTO起生效,在2002年1月1日正式实施,即在2002年县域面对的外部关税政策不确定性大幅度降低甚至完全消除。

控制变量:(1)中国县域外部关税税率在2001—2017年变化幅度(RTCabroadr)与Post02的交互项,外部关税税率用中国香港、美国、欧盟、日本、韩国、中国台湾、新加坡、澳大利亚、加拿大和俄罗斯等经济体的简单平均最惠国关税税率度量,样本期内中国出口到这些经济体的金额占总出口额的比重始终在70%以上,是中国大陆主要出口市场,这与Facchini等(2019)[24]构建城市外部关税税率的方法一致。预期外部关税税率降低导致出口扩张,提高国内就业与收入水平,从而促进居民消费。(2)中国县域层级的进口关税税率(RTariffr)与Post02的交互项。使用shift-share分析方法创建RTariffr,以县域—行业就业人数(Lri,2001)在县域总就业人数(Lr,2001)中的份额为权重,对初始关税税率(2001年关税税率)进行加总。反映县域面对的进口贸易自由化。预期进口关税税率削减会降低国内价格水平,刺激居民消费。Xrt包括三个控制变量。(3)县域居民储蓄存款余额(lnsave),绝对收入假说认为收入在消费和储蓄之间分配,二者此消彼长,但持久收入假说认为消费不仅取决于当期收入,而且取决于持久收入,如果储蓄越多,未来利息收入越多,持久收入提高,反而促进消费。预期储蓄对消费的影响不确定。(4)县域金融机构各项贷款余额(lnloan),居民选择跨期消费,通过借贷来增加当前消费。预期贷款余额越多,当期消费增加越多。(5)县域总人口规模(lnpeople),县域人口规模越大,整体消费水平可能越高,预期人口规模对县域消费水平产生正向影响。考虑未观测到的各省间的地域差异和不同年份的经济冲击或政策变化,引入了省份固定效应与年份固定效应的交互项(δp×δt),δr表示县域固定效应,δt表示年份固定效应,α表示常数项,εrt表示误差项。

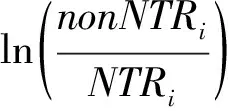

为构建中国县域层级的外部关税政策不确定性指标(NTRGapr),本文使用shift-share分析法,以正式实施PNTR政策前一年的县域—行业就业人数(Lri,2001)占县域总就业人数(Lr,2001)的比例为权重,对初始外部关税税率差值进行加总。为构建权重,使用中国工业企业数据库中企业的地理位置信息和从业人员年平均人数,构建了县域—行业四位码层面的就业数据集。具体公式如下:

(2)

其中,nonNTRi-NTRi是在2001年美国non-NTR关税税率和最惠国关税税率的差值(初始外部关税税率差值),衡量外部关税不确定性。i≠N表示排除不可贸易部门,与Kovak(2013)[34]和戴觅等(2019)[35]构建地区贸易自由化指标的方法一致。

(二) 数据说明与描述性统计

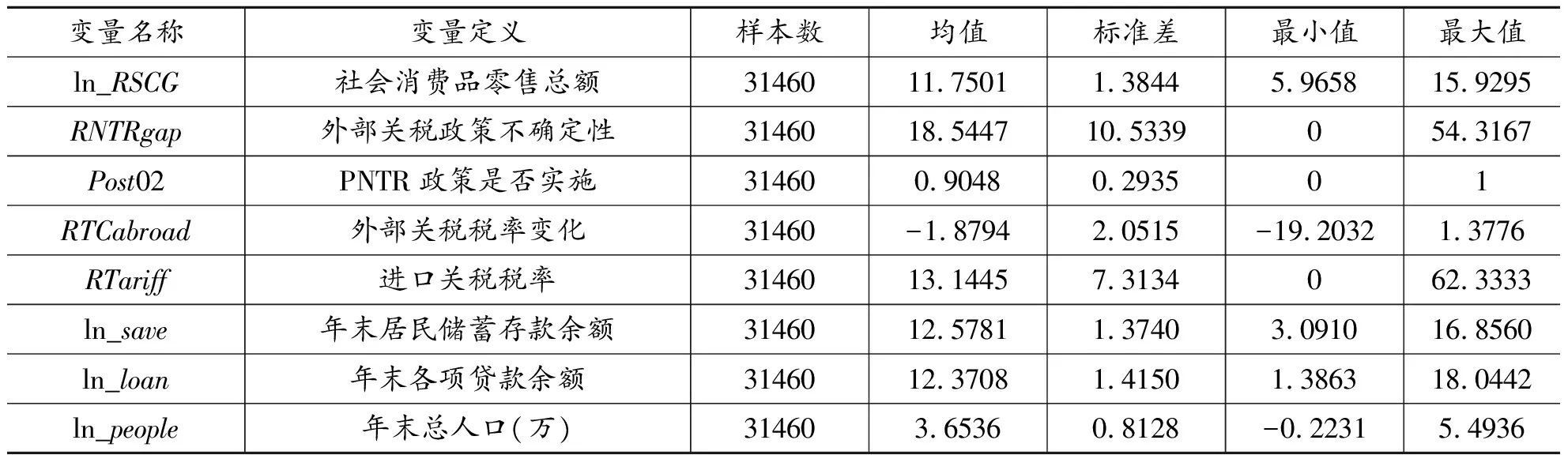

本研究所用数据主要来源有五处:其一是2000—2017年中国县域统计年鉴,收录了全国2000多个县域单位的基本情况:经济、农业和工业等方面的资料,范围包括全国除港澳台以外的县(旗)、县级市和上报资料完整的市辖区。社会消费品零售总额、居民储蓄存款余额、金融机构各项贷款余额、年末总人口均源自该年鉴。其二是1998—2013年中国工业企业数据库,涵盖了中国全部国有工业企业以及规模以上非国有企业,包含企业所在县域、所属行业、登记注册类型、从业人数等,采用刘文革等(2023)[36]、林澜等(2023)[37]和Yu(2015)[38]的方法清洗该数据库。其三是Feenstraet等(2002)提供的2000—2001年美国产品层面的最惠国关税税率和non-NTR关税税率[39]。其四是WITS-TRAINS关税数据库,包含2001—2017年中国、中国香港和美国等国家(地区)的最惠国关税税率。其五是Brambilla等(2007)[40]提供的多种纤维安排(MFA)下的中国纺织品和服装产品出口配额以及配额削减安排。将HS编码的关税税率以及MFA配额,匹配到四位码的国民经济行业分类(GB/T 4754—2002)。需要注意的是,考虑到2018年开始的中美贸易摩擦,样本时间截止到2017年;中国在2013年有2853个县级单位,本文使用的县级单位有1933个,占全部县级单位的67.75%,数据具有一定代表性。主要变量的描述性统计见表1。

表1 变量的描述性统计

在估计基准模型之前,本文考察了居民消费和外部关税政策不确定性的相关关系。根据外部关税政策不确定性降低的程度将所有县域等分为四组:最高组(大于第75百分位数)、较高组(第75百分位数与中位数之间)、较低组(中位数与第25百分数之间)和最低组(小于等于第25百分位数),纵轴表示每组县域各自的平均社会消费品零售总额。如图1所示,各组在PNTR政策实施后的居民消费增速明显快于政策实施前,而且社会消费品零售总额增长最多的是最高组,最低组的居民消费变化很小。表明县域居民消费的增长受益于外部关税政策不确定性下降,二者存在相关性。

图1 县域外部关税政策不确定性与社会消费品零售总额(2000—2017年)注:竖向虚线代表正式实施PNTR政策的时间(2002年)。

图2 动态效应(2000—2017年)

四、 实证结果

(一) 基准结果

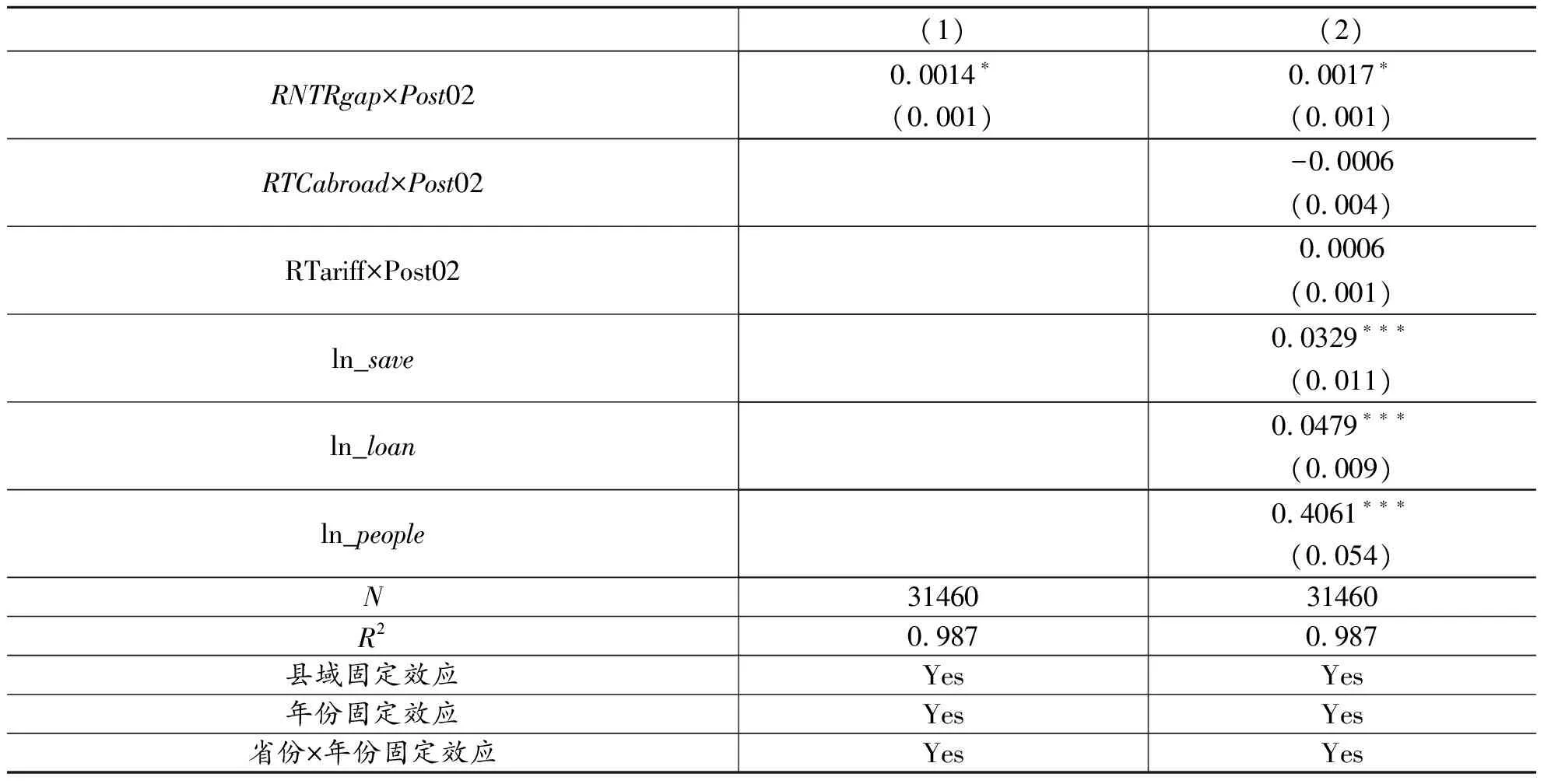

表2报告了外部关税政策不确定性对县域居民消费影响的基准估计结果。在第(1)列中,控制了县域固定效应、年份固定效应以及省份固定效应与年份固定效应的交互项,核心解释变量(NTRgapr×Post02t)的估计系数显著为正,第(2)列引入了县域层级的外部关税税率变化、县域层级的进口关税税率、县域居民存款余额、县域各项贷款余额和县域人口规模,核心解释变量的估计系数依然在10%水平上显著为正。根据第(2)列的基准模型,在其他条件不变的情况下,外部关税政策不确定性每降低10个百分点,县域居民消费平均增长1.7%。因此,面对外部关税政策不确定性平均下降幅度(约18.54个百分点)的县域,居民消费平均增长3.15%,占样本期(2000—2017年)内消费品零售总额年均增速(约14.18%)的22.21%,可见外部关税政策不确定性降低对县域居民消费具有明显的促进作用。

表2 基准回归结果

(二) 识别假设检验

双重差分法只有在满足识别假设的前提下,才能够正确识别外部关税政策不确定性对县域居民消费的因果效应,因此本文进行一系列的识别假设检验。

1.平行趋势检验。这是使用双重差分法最基本的假设检验。本文用年度虚拟变量替换式(1)中的Post02,构建了以下模型:

(3)

表3 识别假设检验

2.预期效应检验。美国给予中国的PNTR地位自2001年12月起生效,如果人们已经预见到中国会被授予PNTR地位,那么收入预期发生改变,进而改变他们当期的消费行为,导致事前平行趋势不成立。表3中第(2)列额外控制了外部关税政策不确定性与2001年的年份虚拟变量(NTRgap×y2001)交互项,该交互项的估计系数趋近于0且在统计上不显著,表明不存在预期效应,而2002年之后的关税政策不确定性降低的影响依然存在。

3.县域时间趋势。平行趋势假设处理组和控制组的县域居民消费活动在政策实施前后遵循共同时间趋势,这才允许将控制组的居民消费活动作为政策实施后各时期处理组的反事实。但存在一些县域特有的混杂因素,该假设不会成立。因此,在表3第(3)列添加县域线性时间趋势γr×t(γr为县域的虚拟变量),控制所有未观察到的随时间变化的县域特征,核心解释变量的估计系数仍然显著为正,从而间接证明了平行趋势假设被满足,表明基准模型的估计结果是可信的。

4.两期估计。双重差分(DID)估计的统计推断取决于标准误差的准确性。基准模型采用多期双重差分法计算以县域层级聚类的稳健标准误,目的是控制潜在的异方差和自相关性。现在采用另外一种方法,以缓解序列相关性,这是Bertrand等(2004)提出的方法[41],即把总样本以PNTR政策实施为界限划分为两个阶段:2000—2001年(实施前)和2002—2017年(实施后),系数标准误仍然聚类到县域层级,然后进行两期估计,回归结果见表3第(4)列,Post02t×NTRGapr的估计系数在5%水平上显著为正。

图3 随机处理后的系数分布

(三) 动态效应分析与稳健性检验

1.动态效应分析。式(1)假设每年的政策效应为常数β,但该假设既缺乏足够的理论依据,又与经济学直觉不符。关税政策不确定性降低对消费的促进作用不会在政策实施当期立即起效,企业也需要时间适应并据此调整预期及决策,导致在时间维度上存在政策效应的异质性。因此构建式(3)并对其估计,观察图3发现估计系数在政策实施当期为负且在统计上不显著,随着时间推移而转为正值且在统计上显著,2013年以后在统计上不显著,说明关税政策不确定性降低对消费的促进作用存在滞后性和长期效应。

2.控制同期其他政策的干扰。中国加入WTO后,受《多种纤维安排》管制的纺织品和服装产品出口配额也被逐步取消,此类产品的出口获得明显增长(Brambilla等,2007)[40],这会增加以纺织和服装产业为出口导向的县域居民收入。为此,借鉴Pierce和Schott(2016)[33]的方法,用填充率度量(即实际进口数量除以配额数量),并以县域行业就业份额在总就业中的比重为权重,构建县域层级的纺织品和服装产品配额指标(RMFA)。该指标数值越大,产品面对更具约束力的配额,当配额取消后会使出口增加,对于无配额限制的产品,填充率设置为0。表4第(1)列报告了RMFA估计系数为负,说明配额的削减会促进居民消费增长。

表4 稳健性检验:控制同期其他政策的干扰

在PNTR政策实施后,中国对内进行了多项政策改革,亦会影响居民收入及其消费能力。第一,在2002年、2004年、2007年和2011年修订《外商投资产业指导目录》,不断放宽外商投资的限制。用县域外资企业数量衡量外资自由化(For_num)(Lu和Yu,2015)[44]。第二,国有企业改革,提高了国内企业生产率,进而提高工资和劳动力需求。用县域国有企业数量在内资企业数量中的比重衡量(SOE_share)(Lu和Yu,2015)[44]。第三,外部关税政策不确定性降低可能与县域经济增长相关,后者有助于增加当地消费需求,会出现潜在的遗漏变量偏差。例如,在样本期间,沿海地区县域的生产总值增长更快,居民消费水平也更高,所以在表4第(4)列引入县域人均GDP(ln_pGDP)。表4第(2)到第(5)列报告了估计系数,基准结果依然稳健。

表5 稳健性检验:其他检验

(四) 机制检验

根据理论假说,关税政策不确定性下降具有促进就业效应和放松预算约束效应。下面,将对外部关税政策不确定性下降影响居民消费的作用机制进行检验,构建了以下计量模型:

(4)

第一,考察外部关税政策不确定性下降的促进就业效应。使用中国县域统计年鉴中“年末单位从业人员”衡量县域总就业,用乡村从业人员中的“农林牧渔业从业人员”衡量县域农业就业。表6第(1)列报告了因变量是总就业的估计结果,表明外部关税政策不确定性每降低10个百分点,县域总就业人数平均增长2.7%。第(2)列报告了农业就业人员为因变量的估计结果,发现外部关税政策不确定性每降低10个百分点,县域农业就业人数平均减少2.7%。因此,外部关税政策不确定性下降会提高县域总就业,但降低了县域农业就业水平。

第二,考察外部关税政策不确定性下降的放松预算约束效应。使用各省统计年鉴中县域“城镇居民人均可支配收入”衡量县域人均收入水平。表6第(3)列报告了县域人均收入作为因变量的估计结果,发现外部关税政策不确定性每降低10个百分点,县域人均收入平均提高3.7%。

第三,考察外部关税政策不确定性下降对低技能劳动力相对收入的影响。使用区域经济统计年鉴中“农村居民人均纯收入”度量低技能劳动力收入水平,用“农村居民人均纯收入”与“城镇居民人均可支配收入”的比值衡量低技能劳动力的相对收入。表6第(4)列报告了低技能劳动力相对收入作为因变量的估计结果,发现外部关税政策不确定性每降低10个百分点,低技能劳动力相对收入平均上升1.4个百分点,表明外部关税政策不确定性下降能提高低技能劳动力相对收入,有助于提高整体消费水平。

(五) 异质性分析

通过前文分析,得到核心结论是:外部关税政策不确定性下降显著提高了县域居民的消费水平。考虑到外部关税政策不确定性下降,第一,针对的是国外市场的不确定性下降,应该更能提高出口导向型县域的消费水平;第二,关税政策不确定性是指货物贸易关税不确定性下降,应该更有利于提升以制造业为支柱产业的县域消费能力;第三,民营经济活跃的县域,民营企业产权清晰程度更高,信息捕捉能力和市场适应能力较强,能迅速进入不确定性下降幅度大的行业,提供更多就业岗位,有利于提高消费水平。因此,采用分组检验异质性的方法,用出口交货值在工业总产值中的比重、第二产业就业规模在县域总就业规模中的比重、非国有企业在内资企业数量中的比重进行分组,以上述三个指标的中位数为分界点,当大于该指标的中位数时,将县域界定为出口导向型县域、制造业为主县域、民营经济活跃县域,当小于该指标的中位数时,将县域界定为非出口导向型县域、非制造业为主县域、非民营经济活跃县域。表7报告了异质性分析的估计结果,发现出口导向型县域、制造业为主县域、民营经济活跃县域的估计系数为正且在统计意义上显著。

表7 异质性分析

五、 结论和政策启示

中国加入世界贸易组织后,美国授予中国永久正常贸易关系(PNTR)地位,显著降低了外部关税政策不确定性,本文在此准自然实验框架下,采用广义双重差分法考察了外部关税政策不确定性对中国县域消费的影响和作用机制。研究发现,第一,外部关税政策不确定性降低,显著促进了县域居民消费增长,具体而言,外部关税政策不确定性每降低10个百分点,县域居民消费平均增长1.7%,面对外部关税政策不确定性平均下降幅度(约18.54个百分点)的县域,居民消费平均增长3.15%。经过平行趋势检验、预期效应检验、控制县域线性时间趋势等识别假设检验,排除同期其他政策干扰等稳健性检验后,该结论依然成立;并且外部关税政策不确定性降低的促进消费效应在长期内有效但存在时滞性。第二,外部关税政策不确定性降低,通过增加县域非农就业、提高县域人均收入的机制,提高县域居民消费水平。第三,在出口导向型县域、以制造业为支柱产业的县域、民营经济活跃县域,外部关税政策不确定性降低促进消费增长的作用更加显著。

文本的研究结论具有重要的政策启示。对外,进一步提升对外开放水平、对标国际经贸规则、稳定与发展与主要贸易伙伴的良性关系、签订自由贸易协定来降低外部关税政策不确定性,发挥出口对经济的支撑作用;对内,切实落实“两个毫不动摇”,构建良好的营商环境,从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展;加强技能培训,提高低技能劳动力的收入水平。