人民兵工第一迫击炮&洋源兵工厂

2023-11-16张琇杰

■张琇杰

位于德兴县洋源村的闽浙赣省兵工厂(洋源兵工厂)旧址

人民兵工研制的第一批迫击炮诞生于洋源兵工厂,该厂是闽浙赣革命根据地规模最大的兵工厂,方志敏、刘鼎等革命前辈曾经领导、组织该厂的工作,刘鼎是人民兵工第一批迫击炮的发明人——

艰苦创业的洋源兵工厂

洋源兵工厂是闽浙赣革命根据地规模最大的兵工厂,又称闽浙赣兵工厂。经过艰苦奋斗,从修理所发展成兵工厂,刘鼎加入该厂的领导工作后,兵工厂步入鼎盛时期。

从修理所到兵工厂

闽浙赣革命根据地创建者方志敏

闽浙赣革命根据地初创时期,红军的武器装备既少又差。随着革命形势的蓬勃发展,红军队伍不断壮大,对武器的需求愈加迫切,后在党组织的关怀下,这种情况逐步得到缓解。

1928 年10 月,方志敏率红军14 团和弋横起义(1928 年1 月,方志敏等人在弋阳、横峰地区组织武装起义,史称“弋横起义”)队伍进入德兴,在梅溪畈击溃德兴县靖卫团,俘虏了靖卫团的2 名修枪师傅。经过方志敏一番深入浅出的宣传教育,穷苦人出身的修枪师傅很快转变思想,欣然加入红军队伍为红军修枪,遂以他们为骨干在梅溪畈成立枪械修理所,其中的1 名师傅熊伟唐被任命为修理所主任。在修枪师傅们的努力下,红军的武器装备得到一定程度的改善。

不久,情况进一步得到改善。1929 年底,红军攻克横峰县葛源镇,枪械修理所从梅溪畈搬迁到葛源,方志敏等人委托当地负责人将本地的铜、锡、银、铁匠等工匠集中起来,学习修枪技术,扩大了枪械修理所的规模。

随着革命形势的进一步发展,红军的武器装备获得了更大改善。1930 年3 月,红军攻克乐平县鸣山煤矿,在鸣山煤矿缴获国民党地方当局的一家小型兵工厂。在方志敏的直接领导下,红军在枪械修理所的基础上建立江冲源兵工厂,从此红军可以自主制造武器弹药了。

为适应革命形势的发展,扩大兵工生产的规模,当地党组织考虑重新对兵工厂选址。德兴县盛产硫磺等矿产,是制造弹药必要的原料;洋源村是德兴革命运动的发源地,群众基础好;洋源村四周群山环绕,易守难攻,只有一条小道与外界相通,地势险要又隐蔽。基于以上几点考虑,1931 年5 月,赣东北特区军委会决定将兵工厂搬到洋源村,人们习惯称之为“洋源兵工厂”。

上饶市博物馆收藏的一枚洋源兵工厂生产的手雷,外壳上的铭文为“赣东北省”,证明赣东北省兵工厂这一名称确曾存在过

关于洋源兵工厂还有一种说法,其前身是1928 年10 月在横峰县密坑村建立的机械修理所。1930年初,该机械修理所扩建成兵工厂,厂址位于横峰县塘塆村。1931 年5月,在第二次反“围剿”期间,兵工厂迁至德兴洋源村,两种说法均有党史资料支持。洋源兵工厂可能由2 家兵工厂组成,一为方志敏直接领导建立的江冲源兵工厂,二为横峰塘塆兵工厂(最初的名称为赣东北兵工厂)。1931 年9 月,根据中共中央决议,赣东北特委改称赣东北省委;1932 年11 月,经中共中央批准,赣东北省党政机关分别改名为闽浙赣省委和闽浙赣省苏维埃政府。同年12 月,赣东北兵工厂改名为闽浙赣兵工厂。洋源兵工厂是其习惯称呼,具体名称是赣东北省兵工厂或闽浙赣省兵工厂,因资料所限,未见明确记载,但上饶博物馆收藏的一枚洋源兵工厂生产的手雷,外壳上的铭文为“赣东北省”,证明赣东北省兵工厂这一名称确曾存在过。

在艰苦奋斗中发展壮大

当年,赣东北地区严重缺乏军工生产设备,洋源兵工厂的手摇机床等设备和工具大多缴获自敌军。除少量关键材料如氯化钾、雄黄、铜丝等从敌占区采购,其他原材料都是就地取材,包括酒精也是自己生产的。

洋源兵工厂刚成立时,不仅缺乏技术人才和原料设备,普通工人也很短缺。后来通过2 种方式进行了大量充实,一是由当地苏维埃政府举荐劳动者中的先进分子进入工厂;二是从红军战士中挑选有特长适合务工的人员调入兵工厂。1932年底,洋源兵工厂由建厂时的90多人发展到800 多人,其中女工有500 多人。

由于条件所限,洋源兵工厂一直在艰难困苦中奋斗。曾任洋源兵工厂厂长的黄令正在《洋源兵工厂》一文中介绍,兵工厂制造枪弹、炸弹和地雷的火药,全是用本地硫磺、炭末和自行熬制的硝盐加雄黄按一定比例配制而成。当时缺铅,便用锡代替,熔成锡水“倒”(指浇铸)出弹头,再放入稍大一点的模子浇上铜液,便制成了铜包锡的弹头。这种弹头因为有铜外壳,所以穿透力强;又因锡的熔点低,爆炸面广,所以杀伤威力大。

1933 年11 月19 日,闽浙赣省苏维埃政府在葛源镇枫林村举办“全省武装展览会”。洋源兵工厂生产的花机关枪(冲锋枪)、步枪、手榴弹、地雷等各种武器弹药,闽浙赣所属各县自制的地雷、石头炮、老虎箭、鸟铳、梭镖、大刀等样品,整整齐齐地陈列出来,规模之大、品种之多令人惊叹。

步入鼎盛的洋源兵工厂

1933 年春季,著名兵工专家刘鼎(化名戴良)奉调前往中央苏区工作。途经闽浙赣苏区时,刘鼎被方志敏挽留,担任军区组织部部长。1934 年,出任洋源兵工厂政委,促进了洋源兵工厂的全面建设,兵工生产规模扩大数倍,进入鼎盛时期。在此期间,刘鼎带领技术工人研制出人民兵工史上第一批迫击炮。

为加强工厂的保卫工作,工人们自行组建“工人自卫队”,自卫队员轮流站岗放哨,警惕性很高。有一天早上,方志敏来到兵工厂外面的洪源村。他没到接洽处,就直接朝洋源方向走,刚走到洋源后面的山凹,就被工人自卫队的一个小后生拦住了。兵工厂在洋源的几年里,工人们防奸、防特和保密工作做得很好,从来没有发生泄密和被敌人破坏的现象。

鼎盛时期的洋源兵工厂有工人1200 余人,设有制造部、炸弹部、子弹部、翻砂部、木工部和硝磺部等多个部门,每天制造枪弹1000发,炸弹(包括手榴弹、地雷)300 枚。从人员总数来看,洋源兵工厂仅次于有着“人民军工发祥地”之誉的官田兵工厂。

方志敏在《我从事革命斗争的略述》一文中这样称赞道:“这里,我要说到我们兵工厂的工友了!他们无产阶级的积极性和创造性,真是令人敬佩!在五次战役中,他们加紧工作,子弹比较以前多造出百分之三百,榴弹多造出百分之五百,迫击炮弹改良了,而且多造出百分之四百。他们用少得可怜的机器(只有一台手摇车床),居然造出了花机关和轻机关枪,又居然造出了好几门小钢炮来,第一次试射成功,他们乐得大吼着跳了起来。”

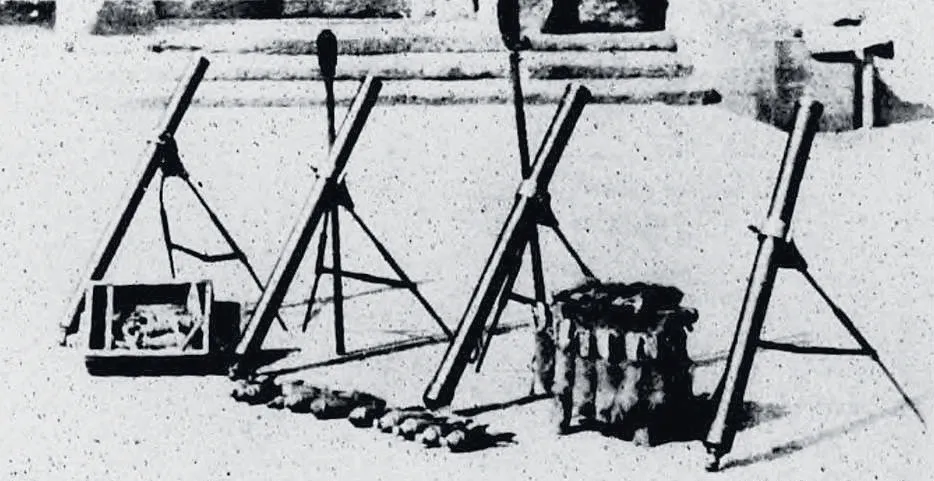

从方志敏的文章中可以看出,洋源兵工厂生产规模成倍增长,可以生产冲锋枪(花机关)和轻机枪,然而有关文献似乎没有体现出生产轻机枪之事。方志敏率领的红十军团东进抗日,途中遭到国民党军队阻拦,在谭家桥战斗中失利,国民党军队缴获了一批红军的武器,拍成照片发布于报刊、杂志上大肆宣扬。其中,刊登在1935 年出版的《黄埔》(南京)杂志上的1 张图片显示是红十军团使用的轻型迫击炮,该炮疑似闽浙赣省兵工厂生产的35mm 迫击炮;另1 张图片显示是多种型号的轻机枪,分别是哈奇开斯M1922、捷克式ZB26、FN BAR、启拉利KE7 等型号,应是红军历次战斗中缴获国民党军队的战利品,为洋源兵工厂修理的可能性更高,该厂仿造的可能性则不大。以当时的条件,仿制1~2 种有可能,同时仿制4 种不同款式的轻机枪,组织生产的过程非常复杂,因此不大可能。

1934 年底,安徽潭家桥战斗中红十军团使用的轻型迫击炮,该炮疑似闽浙赣省兵工厂生产的35mm 迫击炮。照片来源:1935 年出版的《黄埔》杂志(南京)

国民党军在谭家桥战斗中缴获红军的各型轻机枪。照片来源:1935 年出版的《黄埔》杂志(南京)

1934 年11 月,随着闽浙赣革命根据地转入游击战,洋源兵工厂开始化整为零,将主要设备转移到德兴伐木坑坚持生产。1935 年初,兵工厂再次分拆,大部分工人分散至婺源、横峰、弋阳、贵溪、乐平等地打游击,留下的小部分工人将机器设备就地掩埋后,组编成游击队,坚持在德兴境内开展游击斗争。

洋源兵工厂历时6 年5 个月,其建立之早、历时之长、规模之大、研究和生产能力之强,在当时全国各个革命根据地的诸多兵工厂中都属少见。为赣东北苏区和红十军的发展与壮大作出了重要贡献,在人民军工史上写下了光辉的一页。

刘鼎研究制造迫击炮

多才多艺的刘鼎

刘鼎,原名阚思俊,字尊民,1902 年出生于四川省南溪县。中国共产党老一辈革命活动家,党内著名的军工与机械工业专家,我国军事工业的创始人和杰出领导人,担任过八路军总部军工部部长、陕甘宁军工局副局长等职务。曾长期从事地下情报工作,在西安事变中立下过汗马功劳。1935 年秋季,受宋庆龄推荐,阚尊民在张学良处化名“刘鼎”开展工作,此后,阚尊民改名刘鼎。

新中国成立后,刘鼎先后任重工业部副部长、机械工业部副部长、航空工业部顾问等职。被选为第一届全国政协委员,第五、六届全国政协常务委员,中国机械工程学会理事长、名誉理事长,中国兵工学会顾问。1986 年7 月因病在北京逝世。习仲勋称刘鼎为“兵工泰斗 统战功臣”。

刘鼎在德国留学时期

刘鼎自幼机灵好动,喜欢摆弄各种工具,有时捡到一只破闹钟,他能反复拆装若干遍而乐此不疲。上小学时,他爱好图画、手工、算术、理化常识。上初中时,他对数理化的兴趣非常浓厚,特别喜欢上实验课。因从小在理工科方面具有特长,加上后天的勤奋努力,所以刘鼎能在军工领域作出巨大贡献。上高中时,刘鼎开始接触马克思主义,深受中国早期共产党员孙炳文的影响,1923年在上海加入中国社会主义青年团。1924 年在孙炳文的指引和帮助下,刘鼎前往德国哥廷根大学、柏林大学学习机电、发动机专业,期间结识了赴欧留学的朱德,经孙炳文和朱德介绍转为中国共产党党员。

刘鼎在八路军总部时期

1925 年,刘鼎转赴苏联深造,先后在莫斯科东方大学和空军机械学校学习、任教并兼翻译,还担任过东方大学中共总支部委员会委员和中国支部的支部书记。1926~1928 年,他担任过兵器构造、无线电技术、电报电话等多门课程的翻译,切实掌握了大量兵器、通讯、航空等军事领域的专业技术知识,成为中国共产党早期为数不多的技术专家,为后来从事军事工业打下了坚实基础。1929 年,刘鼎奉调回国,途中被阻于苏联远东伯力3 个月。期间,他参加了刘伯承领导的远东工人游击队,担任第一中队指导员兼全游击队的武器教员,向战士们讲解枪炮弹药知识。刘鼎学到如何带兵、如何做好军队的思想政治工作等本领,接触到多种武器,对各种型号的枪械构造、性能等进行了认真研究,并在研究过程中练就了出色的射击技能。

来到闽浙赣

1930 年,刘鼎在上海中国共产党中央特别行动科任二科(情报科)副科长。因中央特科负责人顾顺章叛变,刘鼎奉命赴中央苏区。1933年春季,他化名“戴良”,经安徽秘密进入闽浙赣苏区。此时,闽浙赣主力红十军被调往中央苏区作战,苏区干部奇缺,方志敏得知经皖南转道的刘鼎在葛源的消息后,欣喜地前去拜访。方志敏详细介绍了赣东北根据地的发展及闽浙赣苏区的艰难历史,苦劝刘鼎留在闽浙赣工作。

刘鼎被方志敏视革命事业为生命的激情所感动,接受了他的邀请。在征得中央同意后,刘鼎使用化名戴良,担任闽浙赣军区组织部部长兼红军大学第五分校政委。

指导兵工厂工作

方志敏知道刘鼎留苏期间学习过军工知识,特意安排他去参观设在德兴县山区的闽浙赣兵工厂,顺便指导工作。刘鼎在厂长黄令正的带领下,到各个车间的生产一线认真查看了兵工厂的生产情况。根据参观了解所知,结合自身所学,他提了几个建议:可以改进装填地雷、炸弹的黑火药配方,提高爆炸的威力;地雷的形状可以改成冬瓜型,能提高杀伤力;适当减小手榴弹直径,由圆桶形改成圆(球)形,将外壳铸成网沟,以增加爆破碎片,增大杀伤威力……黄令正厂长向方志敏汇报,说戴部长不是一般的懂,而是真正的行家里手,“我们厂找不出戴部长这样的高手。”方志敏听后,考虑将刘鼎调到兵工厂工作。

临危受命,刘鼎设计制造迫击炮

国民党军第四次“围剿”失败后,蒋介石改变作战计划,国民党军采取“步步为营,碉堡推进”的战术,筑起几万个碉堡,从周围一步步压缩苏区,闽浙赣苏区被数千个碉堡包围。由于红军当时没有火炮,作战时遇到敌人的碉堡,就陷入非常被动的局面,强攻硬冲往往造成重大人员伤亡。

刘鼎的儿子刘文山介绍:“虽然那个碉堡不是钢筋水泥,是砖头垒的,但是枪打不掉碉堡,红军只能扛着炸药包到敌人碉堡下边引爆才能爆炸。在接近的过程中就被敌人的机枪扫射,十有八九就牺牲了。所以方志敏就让我爸爸做炮。”

面对前线严峻的形势,方志敏感到压力很大,他决定调刘鼎到洋源兵工厂任政委,请他组织设计、制造能摧毁敌人碉堡的钢炮(迫击炮)。当时洋源兵工厂有800 名战士和工人,编为6 个生产部门,主要复装步枪弹,生产地雷和手榴弹。刘鼎到位后立即熟悉情况,改进地雷黑火药配方,减小手榴弹直径,组织扩大兵工生产,兵工厂的规模迅速壮大起来,很快达到鼎盛时期。

刘鼎研究出用电话机遥控引爆地雷的方法,将地雷用电线连接起来,在几里地之外,手摇电话机柄引爆地雷,大大增加了地雷的使用灵活性和安全性。

1985 年夏季,刘鼎在回忆洋源兵工厂的情况时说:“方志敏同志要我到工厂制造小钢炮,攻打敌人的碉堡。我不是炮兵出身,只是在苏联见过炮,没有造炮的知识和技能。可方志敏却对我说:‘我考虑很久,找不着别人,只有你看见过炮,请你想想办法。’”

肩负着方志敏深切的期望,刘鼎毅然接受了造炮的任务。当时,洋源兵工厂非常缺乏专业技术人员,也没有专业的设备,主要依靠手工作业修理枪械、生产地雷及手榴弹,而制造小钢炮所需的技术条件要求较高。刘鼎挑选了几名文化程度较高的学员,找了几名经验丰富的老技工,组成一支专门队伍研制小钢炮。

晚年时期的刘鼎

刘鼎儿子刘文山介绍:“当时红军只缴获了敌人的炮弹,没有小钢炮可以拆开看看构造。我爸就使劲地回忆在苏联学习时看过的《迫击炮学》,对迫击炮的原理、构造和性能一点点回忆,一边回忆一边写出来,一边画出设计图。他带领几名老工匠师傅,用仅有的一台手摇车床,先造出了简陋的造炮工具,并且就地取材,日夜不停地干。经过几个月的摸索,多次流血的实践,终于造出了3 门35mm 口径的小迫击炮,也叫小钢炮,还有配套的炮弹。炮弹炸药用的是黑火药,原来是一硝二磺三木炭,采用了新的配方比,来提高炸药的爆炸力。”

艰辛研制迫击炮

没有专业的机械设备,刘鼎就带领几名老工匠师傅,设计画图构思,自行设计制造了简易工装及简陋的翻砂设备,充分利用唯一的一台手摇车床日夜奋战。他夜以继日地绘制图纸,制作模具、零部件,然后组装起来,很快就做出制造迫击炮必须的生产设备和相关工具,然后四处搜寻生产迫击炮的原料。

按照正常的技术要求,炮管要使用德国进口的专用无缝钢管。当时闽浙赣苏区被敌人四面封锁,有钱也买不到现成的材料。外购不成,只能利用手头所有的材料。刘鼎土法上马,设计出钢管的生产工艺,经过摸索最终解决了炮管的原料问题。他以当地的生铁为原料,通过熔铁炉将杂质含量高的生铁化为铁水,再经过几道工序进行提纯,逐步提炼成含杂质少的钢水,然后倒进特制的专用模具里浇铸成型,等铸件冷却后再将中间的芯轴取出,就制成所需的无缝钢管。工人对钢管内外仔细打磨,内部光滑流畅,外表洁净利落,装上配件就成为滑膛的迫击炮炮管。

这种方法生产无缝钢管过程繁琐,工艺复杂,费时费力,生产成本很高。例如,铁水的提纯对温度及化合剂的要求很高,操作过程中有关的指标不好把握,容易出现次品,而杂质含量达不到所需标准就无法使用,需要反复若干次提纯。

刘鼎在制造炮弹过程中还遇到过生命危险。一次,刘鼎带人拆除哑弹上的雷管,突然轰的一声,他身后钳工台上虎钳夹着的一枚哑弹爆炸了!刘鼎急忙转身询问情况,有人发现刘鼎的裤子上全是血,刘鼎低头一看,只见鲜血顺着自己的大腿涌流而出,地上积了一大摊血,他这才发现自己负伤了。大家急忙将刘鼎抬到卫生所去检查,发现有一块炮弹碎片嵌进他的大腿肉里,需要做手术取出。可是军区卫生部的麻药用完了,刘鼎就在没有麻药的情况下忍着剧痛做手术,把炮弹碎片挖了出来。

经过2 个多月的奋战,刘鼎终于带领一班人造出3 门35mm 口径的小迫击炮,同时生产出与之配套的铸铁炮弹。

迫击炮研制成功

新炮造出来了,性能到底如何?需要进行试射后才能知道。靶场上操作手的一举一动都牵动着大家的目光,内心非常紧张又充满期盼。只见操作手将炮架设好,小心翼翼地将炮弹从管口装入炮膛,然后猛听见嗵的一声炮弹飞出,紧接着看见几百米外的目标区炸开了一团烟雾,随后爆炸的巨响传来。成功了!造炮的人们欣喜若狂,情不自禁地大声叫起来。

洋源兵工厂制造的迫击炮创造了我国人民兵工史、我军装备史上一个光辉的“第一”,这是人民兵工在极其艰难的条件下,造出的第一批火炮。

自造迫击炮试射成功后,刘鼎将造炮的学员编成一个班,亲自带领他们参加实战,用自己造出的小钢炮,打中了敌人的碉堡。他回忆说:“第一次我带着他们配合红军攻打敌人的碉堡,打了几发,敌人见红军有炮就跑了。还有一次是炮兵班自告奋勇,在夜间抵近敌人的碉堡试射,打了3 发,敌人有死伤。据老乡反映,第二天敌人下山找棺材……”可见火炮对敌人产生了巨大的震慑作用。

为了能让这几门炮充分发挥作用,刘鼎还从红大五分校挑选学员,培训出了专业的炮兵小队。从此,红军用自造的迫击炮装备部队,狠狠打击敌人。

自造的其他迫击炮弹

这批迫击炮的性能诸元具体如何,如最小射程、最大射程等,由于未见文献记载,不得而知。也未见其相关产量的记载。

沪造82mm 迫击炮及其配用的炮弹

民20 年式迫击炮

除研制生产小钢炮,洋源兵工厂还曾修理好红十军从敌军手中缴获的2 门迫击炮,为了充分发挥它们的作用,兵工厂成功仿制了缴获的迫击炮弹,投入批量生产。技术工人从缴获的迫击炮弹中找出1 发,小心翼翼地将其拆开,仿照着拆下的炮弹零部件,一个一个地精心制作出木模,然后做出砂模,制成零部件后再一一将其组装起来,尝试着造出了几枚炮弹。在大田县进行试射时,第一发没有打响,第二发炮弹飞出很远,钻入地下3 尺深才爆炸,达到了预定的设计标准。经过改进后,洋源兵工厂开始成批生产这样的迫击炮弹。根据文献记载,这些缴获的迫击炮虽具体型号不详,但大概率是82mm 的沪造迫击炮或民20 年式迫击炮,配上自制的迫击炮弹装备红军后,大大提高了部队战斗力。

后来方志敏率红军北上抗日先遣队离开闽浙赣苏区,1935 年初洋源兵工厂奉命埋藏全部机器设备,工人们开展游击斗争,结束了它的使命,成为历史。