水源涵养功能评价模型及其空间数据库:以滦河小流域为例

2023-11-12马丽

马 丽

(河北石油职业技术大学 化学工程系,河北 承德 067000)

小流域(Watershed)是一类封闭的地形单元和水文单元,通常是指二、三级支流以下,集水面积在50 km2以下的相对独立和封闭的自然汇水区域,包括溪流(沟道)或河川排泄至下游河道断面上的全部径流区域[1]。 小流域经常作为水土保持规划与生态环境建设的基本单元,在小流域管理中,涉及土壤、大气、地貌、植被及人类活动等多种因素,其信息具有明显的时空特征,采用系统和高效的数据采集、分析和管理方法,建设“数字流域”,将有助于小流域生态经济效益的充分发挥[2]。 水源涵养是指生态系统保持水分的过程与能力,主要包括水循环过程中的降水在生态系统中被拦截、储存,并在一定时空范围内发挥复杂的动态功能;水源涵养功能受气候、地形、植被、土壤等多个因素综合影响[3-4]。 国内学者对水源涵养的研究多以单一生态系统为对象,探讨其水源涵养价值,尤其在森林涵养水源方面积累了相对丰富的资料[5-6]。 国外学者则侧重于水文过程及不同生态系统自身的结构特性对水文通量影响的研究[7-8]。 目前,由于流域生态系统存在时空分异,还不能完全实现对其所有水文过程机理的深入认识,水源涵养功能的研究尚存很多不足。 承德作为京津冀水源涵养功能区和生态环境支撑区,承担着为京津冀城市群“阻沙源、涵水源、保障生态安全”的重任;坚守“水清”底线,找出不足,对症治理,将有利于更好地构建京津冀生态屏障和推进京津冀协同发展。 因此,对承德重点流域水源涵养功能进行评价,对于保护流域水资源和提升其生态服务功能,实施“十四五规划”,建设一流生态环境,具有至关重要的战略意义。 本文通过研究和比较适用于流域水源涵养功能评价的方法和模型,以承德水源涵养生态功能区内滦河支流示范小流域为例,系统阐述了InVEST 模型评价小流域水源涵养功能和水土保持功能的空间数据库设计,及其数据获取和处理方法,为科学规划生态保护和治理措施,建设和管理小流域,以期更好地发挥其生态环境效益提供理论依据。

1 水源涵养功能及其评价

1.1 水源涵养功能概述

目前,国内对水源涵养功能涵义的主流观点有两种,其一,认为水源涵养功能的主要承担者是森林系统,森林的林冠层、枯枝落叶层和地下土壤层在拦截、吸收、蓄积降水过程中表现出涵养效力,对降水的蓄积和分配发挥了重要作用[9]。 其二,将水源涵养功能的研究对象拓宽至整个生态系统,主要包括拦蓄降水、调节河川流量、影响雨量、净化水质等[4]。

水源涵养功能的评价形式分为水源涵养量和水源涵养能力,其中,水源涵养量是评估水源涵养功能的通用指标。 水源涵养量主要表征生态系统实际持留水量,其与区域降水量、气候条件、地理环境等因素有关。 水源涵养量具有实际的物理意义,可以精准计算出量值,应用于生态系统服务价值评估、水循环模拟、影响因素识别、气候变化响应等领域。

水源涵养能力重在表征相对变化,突出了生态系统对水源涵养的影响。 水源涵养能力的评价主要有两种方式,其一,根据生态系统类型对其服务功能进行评估,包含了水源涵养功能,通常假定每公顷生境具有同等的涵养价值,忽略其空间结构、生境质量和稀有性等特征,其可信度有很大局限性;其二,通过模拟区域(例如:一个小流域或一片涵养林)的水源涵养服务,结合长期野外监测和空间建模,将小尺度的实地研究和大尺度的模型模拟结合起来,构建评价体系,实现水源涵养功能及其生态服务的评价。

1.2 水源涵养功能的评估方法

国内外评价生态系统水源涵养服务功能的常用方法有水量平衡法、林冠截留量法、蓄水能力法和降水贮存法等[10]。 其中,水量平衡法适用于所有尺度,主要作用于土壤层,其计算结果可信,但是,蒸散量计算难度大。 其他方法在理论上均存在不足,例如:林冠截留量法和土壤蓄水能力法仅将土壤作为蓄水载体,未考虑蒸散量耗水,使估算结果偏高;降水储存法综合考虑了林冠层、枯落物层及土壤层,但是,需要长期可靠的观测,数据较难获得;而综合蓄水能力法仅考虑拦截蓄水作用,适用区域有限,其结果是理论最大值,不具有动态变化特征,不能代表实际蓄水量。

水量平衡法是将流域生态系统视为一个封闭系统,以一定时空尺度下系统蓄水量的输入和输出为端点,降水量与蒸散量及其他消耗量(例如:深层渗漏量)之差为水源涵养量。 降水是区域水资源的主要来源,也是影响水源涵养量的重要因素,为了消除降水变化对水源涵养能力的影响,通常采用水源涵养量与降水量的比值,作为水源涵养能力的表征指标[11]。 水源涵养的表征方程为:

式中:WS为水源涵养量,mm;P为降水量,mm;ET为实际蒸散量,mm;R为其他消耗量,mm;IWS为水源涵养指数。

随着空间分析技术在区域规划和管理中的应用和发展,以水源涵养功能和其生态服务价值为切入点,通过提取和集成流域面积、降水量、地貌类型、覆盖因子、土壤质地、河网分布、人口数量等因素可以进行水源涵养功能重要性的评价;同时,综合地理信息系统(Geographic Information System,GIS)绘图表达,可以直观描绘区域水源涵养功能的差异。

1.3 水源涵养功能评价模型

目前,学术界尚未达成普遍接受的水源涵养功能的评估体系。 随着GIS 技术、遥感技术、信息和通讯技术的发展,获取和描述流域下垫面空间分布信息的技术日渐完善,流域分布式水文模型也得以不断发展。 分布式水文模型的一个显著特点是同数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)结合,这种基于DEM 的分布式水文模型也被称作数字水文模型,模型以流域面上分散的水文参数和变量来描述流域水文时空变化的特征。 国际上常用的分布式水文水质模型有Soil and Water Assessment Tool(SWAT)、Agricultural Non-Point Source(AGNPS)、Area Non-Point Source Watershed Environment Resource Simulation(ANSWERS)等[12-15];InVEST 生态系统服务和交易的综合评估模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs)是美国自然资本项目组开发的、用于评估生态系统服务功能量及其经济价值、支持生态系统管理和决策的一套系统,工具中包括一系列涵盖广泛生态系统服务的模型,其中,产水模块可量化不同流域或次流域的相对产水量,并对土地利用变迁或气候变化等驱动因素的模拟变化表现敏感。

2 InVEST 评价小流域水源涵养功能的空间数据库

2.1 滦河小流域环境现状

滦河是承德市水源涵养生态功能保护区及国家级水土流失重点防护区内的主要水系,全长885 km,流域面积5 111.38 km2,占保护区总面积的63.94%。 2019 年的统计数据显示,滦河流域总体水质状况为优。 水土流失和土地沙化依然是滦河流域的主要生态问题,集中分布在滦河上游及西北部、伊逊河、蚁蚂吐河等支流流域。 其中,围场县坝上及冀北山地森林生态系统位于伊逊河上游,具有极其重要的水源涵养功能,同时具备荒漠化控制和水资源保护的生态敏感性,主要生态问题是农业活动导致水土流失及荒漠化现象严重,污水排放及农药化肥的过量施用。 丰宁坝上地区是滦河发源地,生态区位极其重要,但是存在土壤侵蚀、土地沙化、草场退化、荒漠化严重等生态问题,其草原生态系统的水源涵养服务功能退化脆弱。 目前,保护区已经实施以小流域为单元的水土保持综合治理工程,选用适合保护区自然条件的水土保持治理模式,重点治理水土流失,改善和预防水环境污染等多个层面来提高流域内的水源涵养功能。

2.2 小流域自然环境和社会环境数据收集

滦河流域涉及区县级及以下的行政单元非常多,其支流分属不同的环境经济功能区,时空单元尺度过大会导致水文和水源涵养的过程分析失去精准度,因此,采取以小流域为单元,研究其水源涵养功能重要性及其影响因素更具可行性。

小流域自然环境资料的收集,主要包括流域地理位置、地质地貌、气候水文、土地利用类型、覆被状况等。 其中,气候水文资料主要收集降水量、日照时数、气温、自然灾害、河段总长、集水面积、洪水流量、枯水流量、年平均流量等。 土地利用类型包括土壤质地、最大土壤深度、根系限制层深度、坡长和坡度等。 生态环境特征及防治情况需要统计流域完成治理的水土流失面积、坡改梯改造坡耕地面积、种植经济果林和营造水保林情况、封禁措施治理、蓄水池数量、沉砂池数量、排水沟长度、建田间道路、高效节水和饮水灌溉面积等。

小流域社会经济情况资料的收集,主要采用问卷调查和地面调查相结合的方式,针对典型村屯、农户抽样调查,结合县级的统计资料进行对比,获取流域社会经济数据的基本情况;涉及研究流域范围内的行政区划、自然村镇数量、总人口密度、劳动力数量、城镇人口数、农业人口数、近3 ~5 年内的城镇经济总产值、城镇经济产业结构、农村产业结构比例、农业产值、林业产值、畜牧业产值、副业产值等。

2.3 空间数据库设计及要求

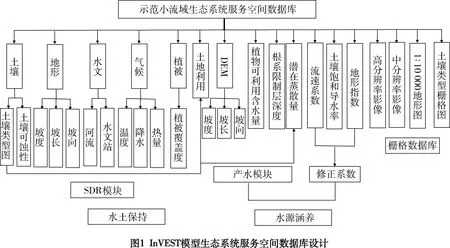

基于InVEST 模型的产水模块(Water Yield)和泥沙输送比模块(Sediment Delivery Ratio, SDR),评价示范小流域的水源涵养功能和水土保持功能,空间数据库设计如图1 所示。

InVEST 模型产水模块是基于水量平衡原理计算产水量,模型运行基于栅格地图,在像素尺度上,综合考虑气象、地形、土地利用、土壤类型等多个因素,计算月径流量、全年快速径流量、潜在基流、实际基流等,以每个像素对实际产流的贡献作为涵养量,从而得到区域的水源涵养情况[16]。

InVEST 模型SDR 模块可评价流域的土壤侵蚀情况和水土保持功能,通常以划分的坡面单元为基础建立数据库,主要集成小流域的空间关系数据、图形图像数据与基础属性数据三大类,将收集到的文字、图片、表格等资料实现一体化和可视化管理。 空间数据主要包括SDR 模块与水源涵养功能相关的小流域地理边界、地貌类型、降雨分布、土地利用、土壤分布等,这些基础资料皆集成于ArcGIS 中建立的地理空间数据库(Geodatabase)中,以便于GIS 用户访问、管理、存储和处理。

2.3.1 产水模块数据要求

产水模块要求的驱动数据包括研究区域的降水事件表、气候区划图、流域区划图、降水量和蒸散量地图集、土地利用/覆被、土壤组成、DEM、生物物理表等。 其中,降水事件定义为当日降水量大于0.1 mm,通过逐月统计研究区对应气象站降水天数获得;土地利用/覆被来源于遥感影像解译,栅格数据取整数值;DEM 数据通过重采样转换达到分辨率统一;所有图集要求为栅格数据。 全部数据使用统一大地坐标与投影坐标系(Albers_Conic_Equal_Area)。

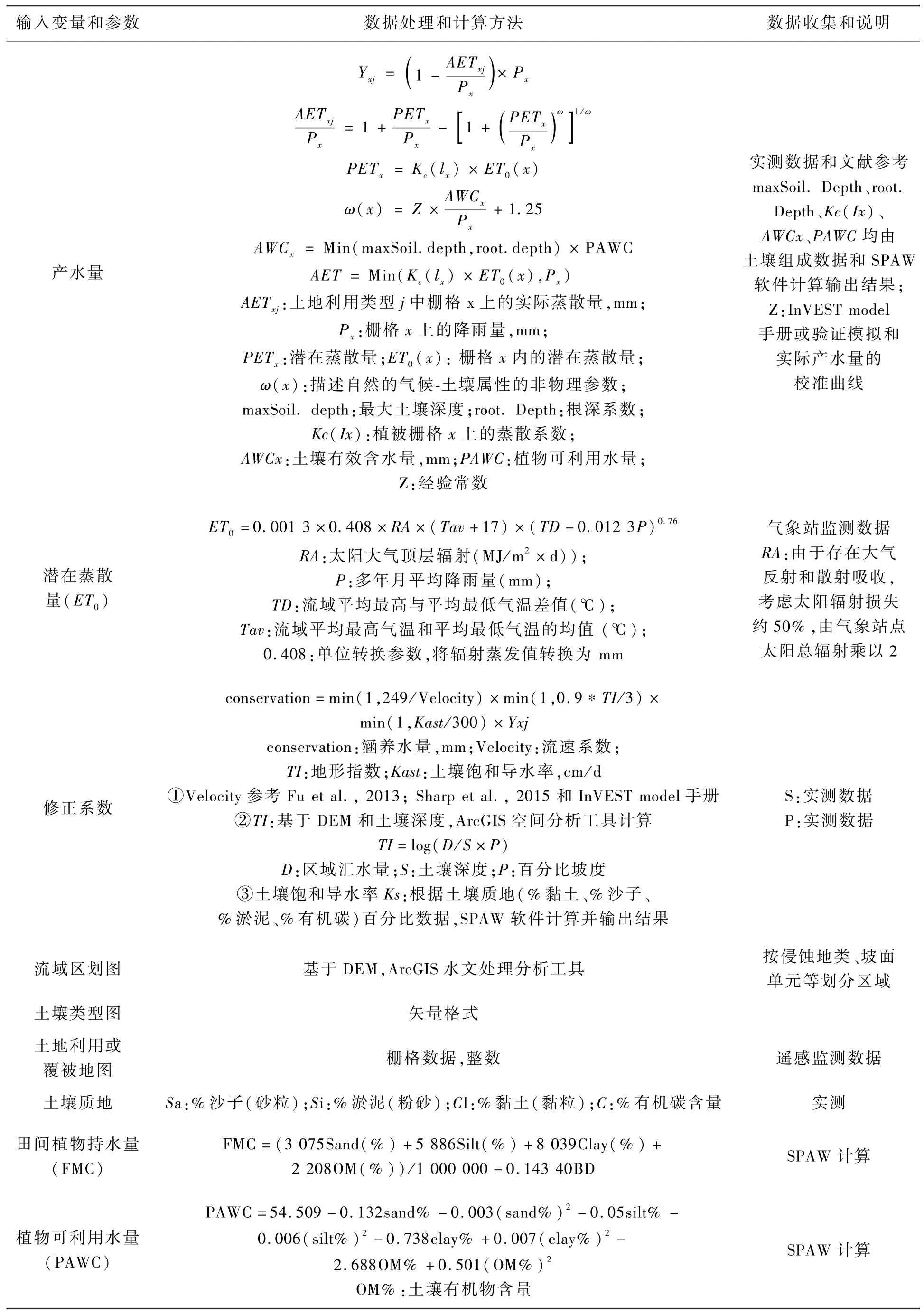

产水量的评估主要基于Budyko 水热耦合平衡假设和年(月)平均降水量数据[16],基于水量平衡原理计算水源涵养量的公式、各项参数,以及修正系数的解释和获取方法详见表1。 其中,潜在蒸散量(Potential evapotranspiration, ET0)(mm)是度量大气蒸发能力的因子,也是评估流域水源涵养量的重要参数,其计算和准确获取均有一定难度,根据数据获取的可操作性,可采用Modified-Hargreaves 公式进行计算[17]。 土壤有效含水量(AWCx)指植物生长利用的土壤中保持和释放的水量(mm),其值由土壤质地和土壤有效深度决定;植物可利用水含水量(PAWC)指田间持水量和萎蔫点之间的差值,常用体积含水量表示(mm),这两个参数可通过测定土壤质地组成(% 黏土、% 沙子、% 淤泥、% 有机碳)数据,由SPAW 软件计算输出结果。

2.3.2 SDR 模块数据要求

SDR 模块要求的数据包、数据处理和获取方法详见表1。 其中,土地利用类型和土壤类型图的数字化处理,以及土壤侵蚀模拟的重要支撑参数和数据处理简述如下:

1)土地利用类型和土壤类型图土地利用类型,以国土资源局土地利用数据为基础,结合小流域高分辨率遥感监测影像,参照《国家土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017),使用ArcGIS 软件,按照土地利用类型界线进行判读和勾绘最小图斑,并结合地面调查,进行数据获取。 土地利用或覆被地图,根据研究需要进行数字化处理,要求统一分辨率,数据格式为栅格数据,数值必须为整数。

土壤类型图,扫描成TIFF 格式电子地图,转化为矢量格式。 土壤类型图需进行几何校正、手工逐点跟踪,进行数字化及土壤名称赋值,并结合点地面调查实际情况进行修正,从而得到小流域矢量格式的土壤类型图。 同时,统计每个土种的理化性状和典型剖面性状并制作成表格,分层次列出土壤机械组成、有机质含量、氮磷钾全量、pH 值、阳离子交换量和盐基饱和度等主要理化性质,可根据研究内容的需要调整理化性状参数的设计和测定。

2)土壤侵蚀的模拟采用在我国水蚀预报模型中应用最广泛的土壤侵蚀模型,该模型是在大量小区观测和人工模拟降雨试验资料基础上,对通用土壤流失方程参数进行修正所得[18],计算公式如下:

式中:A为土壤侵蚀模数,t·hm2·a-1;R为降雨侵蚀力模数,MJ·mm·hm-2·h-1·a-1;K为土壤可蚀性系数,t·h·MJ-1·mm-1;LS为地形因子、C为地表覆盖与管理因子、P为水土保持措施因子,均为无量纲。

评价土壤可蚀性的两个关键因子为降雨侵蚀力因子R和土壤可蚀性因子K。 其中,R是指降雨和其产生的径流作用力下引起土壤侵蚀的潜在能力[19],可基于日降雨量建立的半月降雨侵蚀力模型计算;K是指单位降雨侵蚀力在标准监测小区造成的土壤流失量,可通过Erosion-Productivity Impact calculator(EPIC)模型计算,该模型也是在我国应用较多的土壤可蚀性计算模型[20-21],计算方法和公式详见表1。

土壤质地和土壤深度依据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166—2004)进行布点、采样和测定,主要测定土壤机械组成(%黏土、%沙子、%淤泥)和有机碳含量(%)。 其中,根据《生态保护红线监管技术规范-生态功能评价》(HJ 1142—2020),各土壤组分的粒级范围为砂粒(0.05 ~2 mm)、淤泥(粉砂)(0.002 ~0.05 mm)、黏土(黏粒)( <0.002 mm)。 获取土壤机械组成数据后,利用SPAW 软件,可以计算出田间植物持水量和植物可利用水量等参数[22]。 此外,根系限制层深度和最大根系深度可根据植被覆盖类型实测或依据参考文献进行赋值[22-23]。

地形因子包括坡长因子(L)和坡度因子(S),是影响土壤侵蚀的重要参数,是指在其他条件相同的情况下,某一给定坡长和坡度的坡面上,土壤流失量与标准径流小区典型坡面土壤流失量的比值[20]。InVEST 模型根据输入的DEM 数据和汇水累积量阈值可以自动计算出LS因子,依据的是Desmet 和Govers 提出的基于二维表面的计算方法[24],也可参考计算机算法进行提取[25]。

C因子是指在一定条件下有植被覆盖或实施田间管理的土地土壤流失总量与相同条件下实施清耕的连续休闲土地土壤流失总量的比值,介于0 ~1 之间[26]。C因子受植被、作物种植顺序、生产力水平、生长季、栽培措施、作物残余物管理和降雨分布等多因素影响,应用C值时应主要考虑植被覆盖度,参考相关文献中的C因子计算方法和赋值[27-28]。 其中,植被覆盖度的统计,是根据《水土保持遥感监测技术规范》(SL592-2012),结合遥感影像,统一数据分辨率,提取流域的归一化植被指数(NDVI),确定植被全覆盖区域NDVI 的最大值和无植被区域NDVI 的最小值,计算植被覆盖度。

水土保持措施因子(P)是反映水土保持措施对土壤侵蚀抵抗能力和控制坡面水土流失量的因子,其值变化介于0 ~1 之间,0 值代表不发生侵蚀的地区,1 代表未采取任何水土保持措施的地区[21]。 可以参照USLE 手册,结合全国第一次水利普查调查经验,统计不同坡度和地貌类型,分别对于不同土地利用类型(耕地、园地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地)等系列进行P值赋值。

表2 InVEST 模型主要输入变量和参数的获取

3 结论和展望

本文介绍了水源涵养功能评价的方法,比较了不同分布式水文模型的功能特征、适用范围和优势不足等,选取InVEST 模型作为评价滦河支流示范小流域水源涵养功能的优先项,系统阐述了基于InVEST模型的产水模块和泥沙输送比模块评价流域水源涵养功能和水土保持功能的空间数据库设计、数据包要求、数据获取及处理方法。 InVEST 模型的生态服务功能适用于评价流域内不同时空单元的水土流失情况、土壤侵蚀程度和水资源质量,可为开展流域水源涵养功能提升和水土资源保护规划提供重要的理论支持。