姜夔词虚拟空间书写与词人心态分析

2023-11-09彭淑慧

彭淑慧

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

中国古代词学中的“空间维度”问题,自20世纪初被发现至今,逐渐摆脱“时间维度”的附属身份而凸显出来,成为学术界关注的热点。吴庆军在《英国现代主义小说空间书写研究》中受德里达后现代“书写”理念的影响,将“空间书写”定义为作者对空间记忆的存在和记录方式。“文学作品中的空间是作家以叙述形式在文学作品中构建起来的场所、建筑和景观的总称……但是文学作品中的空间往往是被作者有意无意地融入了某种价值观念或意识形态的象征系统,成为现实社会的缩影,具有深层的思想内涵。”[1]姜夔“清空”“骚雅”词风的形成很大程度上得益于词作内容的选取和词境的构造,而空间书写是其词作重要的结构策略。值得注意的是,在姜夔现存的84首词中,有64首都涉及虚拟空间书写(共89处),且这些空间书写往往在诗歌画面知觉的“图底关系”中充当着重要的背景(底)作用,使画面主体(图)更加“突出”,给人以更大的视觉冲击和心灵震撼,但目前尚未见专文研究。因此,本文从姜夔词虚拟空间书写情况入手,对其空间呈现特点、空间营造方式以及抒情效果进行分析,并对背后的词人心态进行考察,以期在被忽视的空间视角下探寻姜夔词的虚拟空间特征,为开拓姜夔词学本体研究提供一个新切口。

一、充盈而缥缈:姜夔词中的虚拟空间

文学中的虚拟空间一般指作家的想象空间,但在“现实的虚拟”和“纯粹的虚拟”之间往往没有明确的定义。本文“虚拟空间”概念以仇小屏在《古典诗词时空设计美学》中的说法为基础[2],依据与现实悖离的距离不同,将虚拟空间分为“设想”“梦境”“仙冥”三类。本文对姜夔词虚拟空间书写的讨论并不针对全词,因为整首词皆为虚拟空间的情况较为罕见,大多以虚实结合为主,本文只着眼于“虚”处进行讨论。

(一)“西园曾为梅花醉”——回忆空间的温馨感

龙迪勇在《空间叙事研究》中提出“意识事件”是指“在叙事行为即将开始之际出现在叙述者意识中的事件”[3]34,导致“意识事件”形成的心理活动便是记忆和想象,而记忆和想象均具有明显的空间特性,“这种空间特性必然会给作家们的创作活动带来深刻的影响,从而使他们创造出来的叙事作品从心理来源上就具有某种空间特征”[3]34。记忆具有空间性,人们通过“复活”具体的空间而将往事唤醒,在姜夔64首涉及虚拟空间书写的词作中,设想空间就有50首之多,其中12首出现了纯粹回忆空间,详见表1。这些回忆空间,无一不萦绕着温馨、美好的氛围。如《解连环》上片怀念昔日爱人国色天香:“为大乔能拨春风,小乔妙移筝,雁啼秋水。柳怯云松,更何必、十分梳洗。”[4]47-48弹琵琶如春风拂袖,弹筝似秋水掠雁,体态如杨柳掩面,乌髻似轻云松拢,读者面前好似铺展开一幅青绿山水,温柔而灵动。《白雨斋词话》卷二云:“白石、梅溪皆祖清真,白石化矣。”[5]将追忆、现实、幻觉一同入词,造成复杂的抒情结构,“白石怀人诸词,多不以回忆为主,而是另辟蹊径,化浑厚为清白,有别于清真,此词却逼近清真笔法。至其描巧逼真,惜别情景,宛然在目”[6]。再如《虞美人(赋牡丹)》中的“醉卧花下”、《念奴娇》中的“翠叶吹凉,玉容消酒”、《庆宫春》中的“明珰素袜”、《探春慢》中的“章台走马”、《卜算子》中的“共东皇醉”等,充满了浓情快意、风流潇洒。

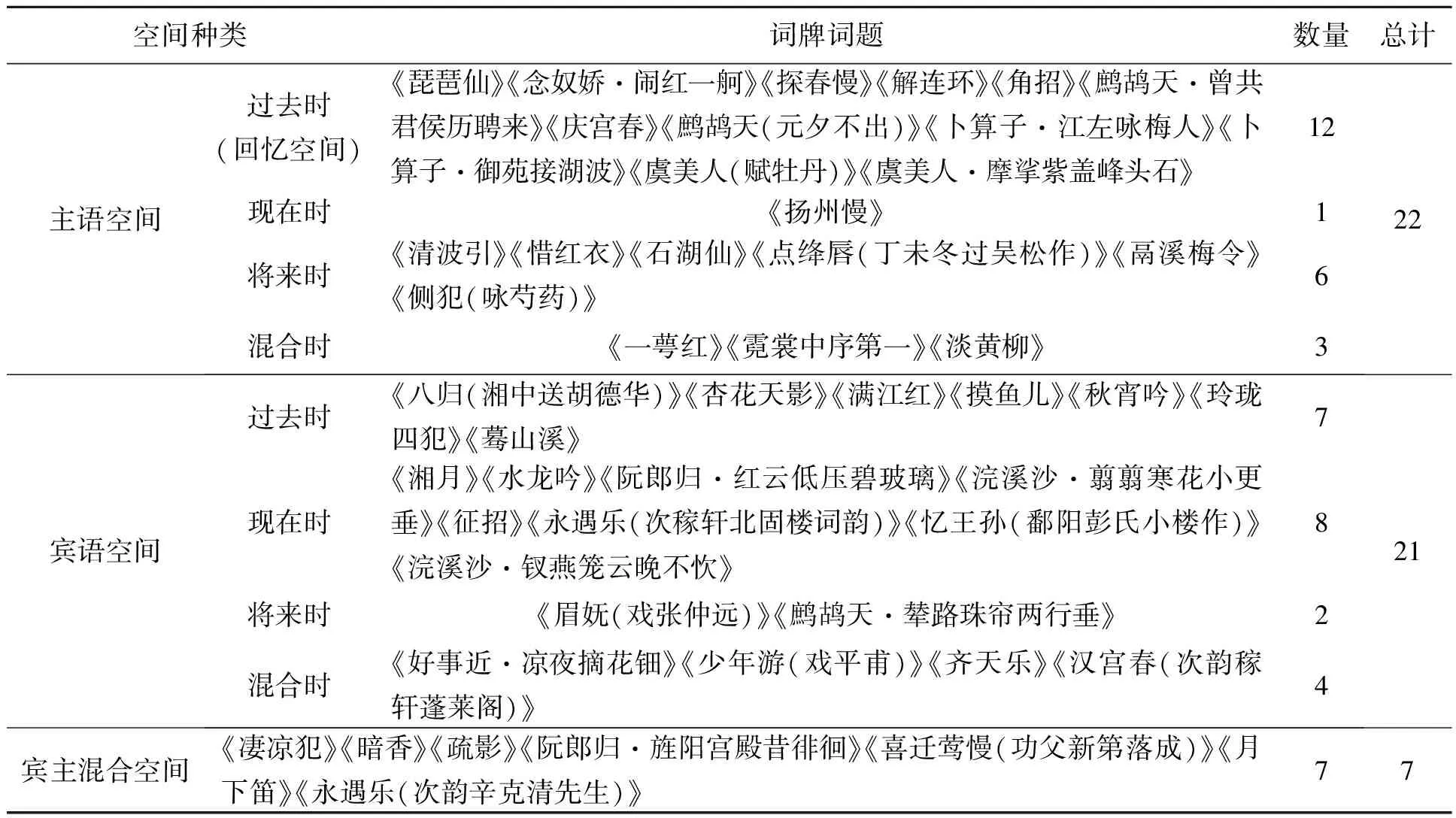

表1 姜夔词设想空间分类及数量统计

同样是回忆空间,姜夔词给读者的空间感却与晏殊不同。试比较同是怀念美好恋情的《木兰花·燕鸿过后莺归去》(晏殊词)与《杏花天影·绿丝低拂鸳鸯浦》(姜夔词),可发现,晏殊在现实空间与回忆空间中穿梭时,始终保持冷静客观,将对爱情的追忆融入“春梦”“秋云”的虚幻情感世界,将情感的逝去比作“挽断罗衣”,并在词尾写下“劝君莫作独醒人,烂醉花间应有数”这样的警句来规劝世人。叶嘉莹评价晏殊为“理性的诗人”。而姜夔在现实空间与回忆空间中的来去却略显挣扎,因为回忆空间总是过于美好:“绿丝低拂鸳鸯浦,想桃叶当时唤渡。又将愁眼与春风,待去,倚兰桡更少驻。”[4]22词中,对心上人呼唤的声音、含情的眼神、袅娜的身姿都一笔一划刻画出来,而现实世界却失落孤寂,“算潮水知人最苦”。

(二)“梦寻千驿意难通”——梦境空间的迷失感

梦境是人们心理活动的投射,在弗洛伊德精神分析学派看来,梦境是进入人类潜意识的入口,对心理分析具有重要意义。古代文人对梦境神秘生成及独特体验的讨论从未中断,梦境空间可谓在文学作品中点起了一盏琉璃灯火。姜夔写梦不仅数量多,而且具有丰富的空间性,其梦境空间更具有词人独特的风格特点。

姜夔84首词中,出现“梦”字的有17首,其中包含梦境空间的有13首之多。如“恨入四弦人欲老,梦寻千驿意难通”[4]15,词人荡舟江湖、山野行吟间想念起长久别离的往昔恋人;“燕燕轻盈,莺莺娇软,分明又向华胥见。夜长争得薄情知?春初早被相思染”[4]21,化用黄帝白昼梦游华胥的传说,写梦见昔日恋人,呈现的梦境空间历历分明;“长干白下,青楼朱阁,往往梦中槐蚁”[4]108一句,以今日落魄际遇感怀昔日与好友的意气风发。秦观词里也常写到梦,如“夜月一帘幽梦,春风十里柔情”(《八六子·倚危亭》),但秦观写梦主要是用梦来营造优美、朦胧的词境,或注重描绘“梦醒”“梦断”后的心灵感受,对于梦境世界却没有交代。宗白华在《艺境》中引用尼采的话:“艺术世界的构成由于两种精神:一是‘梦’,梦的境界是无数的形象……”[7]相比较而言,姜夔词中鲜活灵动、栩栩如生的梦境空间描绘以及在梦中对无处寻觅、难以清醒的迷失心理的传达,实为梦词书写的一大进步。

(三)“淮南皓月冷千山”——仙冥空间的寂寞感

如果说回忆空间和梦境空间是因为词人“不在场”而通过重映现实空间构建出的虚拟空间,那么仙冥空间则是纯粹的虚拟空间。姜夔词中仙冥空间描写共出现了12次,其中11处皆是仙界空间,唯《踏莎行·燕燕轻盈》一处出现魂魄空间线索:“别后书辞,别时针线,离魂暗逐郎行远。淮南皓月冷千山,冥冥归去无人管。”[4]21“离魂”二句化用唐传奇《离魂记》中倩女离魂之典,词人幻想爱人化成芳魂一缕,随自己远涉千山,月色清寒、江面冰冷,而她的魂魄却要独自跋涉,和着思念更显孤独寂寞。

姜夔词中对仙界空间的描绘较为丰富,所涉仙人多出自神仙典故,如《湘月》“谁解唤起湘灵,烟鬟雾鬓,理哀弦鸿阵”[4]9提到湘水神女传说,《摸鱼儿》“自织锦人归,乘槎客去,此意有谁领”[4]43化用牵牛织女和乘槎客的传说。然而姜夔词中的仙界空间却不像凡人幻想般欢乐无忧,而是一片哀伤、孤寂,有怨难诉:湘水琴音如怨如慕,织女已归、浮槎已逝,神仙心事也同词人一样无人明了。《满江红·仙姥来时》为姜夔泛舟巢湖时听舟师讲湖神之事有感而作,上片皆为虚拟空间:“仙姥来时,正一望千顷翠澜。旌旗共乱云俱下,依约前山。命驾群龙金作轭,相从诸娣玉为冠。向夜深、风定悄无人,闻佩环。”[4]37波涛翻卷的千顷碧湖上,仙姥的仪仗同缭乱的浮云一道降落,一面乱云翻滚、一面旌旗乱舞,前驾金轭龙车、旁列十三女神。词人对仙姥现身时的空间布置可以看出《离骚》《洛神赋》的痕迹,但紧接着一句却陡入深夜,画面中忽然风平浪静,声势浩大的仪仗瞬间隐没不见了,一片寂静中只听到环佩碰撞的叮咚声,仿佛是仙姥乘风归去时的环佩余音。进而转入下片借古讽今,由空间的忽然静寂陷入对南宋王朝苟且偷安现状的困苦心理,寄兴深微,令人回味无穷。

二、画境与词境:姜夔词中虚拟空间的塑造

“诗的空间是一个整体性的概念,表现为一种终极的、整体的意象,一种充满了情感、生命和表里心物最佳和谐的高远境界,它在‘人心通天’中获得,是人们审美感受的华彩乐章。”[8]对于南宋“音乐人”姜夔来说,词心与乐意的糅合为其创作带来无限灵感,其审美感受明显地呈现出点线面结合的“画意”。

(一)点:视点设计的动态美

审美具有选择性,创作过程中聚焦的描写对象成为作品中的“视点”。不同文学作品对视点的选择和处理不同,有些作品有一个视点,如苏轼的《题西林壁》,虽横竖远近的视角不同,但视点只有一个,即庐山;梅尧臣的《杂诗绝句》“度水红蜻蜓,傍人飞欵欵。但知随船轻,不知船去远”,视点始终聚焦在蜻蜓身上。而梳理姜夔虚拟空间书写可发现,词人选取的视点以动静结合为主,并且钟情于呈现视点变换的效果。如《八归(湘中送胡德华)》:“想文君望久,倚竹愁生步罗袜。归来后、翠尊双饮,下了珠帘,玲珑闲看月。”[4]12词人将友人与友人妻比作司马相如与卓文君,设想妻子日日倚在翠竹旁盼望丈夫,此时视点是竹边佳人,镜头一转,丈夫归来,视点由屋外转入屋内,两人举翠尊对饮,此时词人的视线离开主人公而投向对饮场景中作为背景板点缀的“珠帘”,继而又由内到外,聚焦窗外“闲月”。短短一句,视点三次变换,同时以空间变换牵引出时间推移,顿时腾跃流动、生趣盎然。

王力坚在《六朝唯美诗学》中谈“意象的空间切断”时说:“在瞬间生成的‘心中之象’更是排除了任何时间的意义,而纯然以‘幻觉空间’的形态出现……从读者的角度看,意象的空间切断,能使读者大大减少语言文字上的时间次序纠缠,直接进入对诗中意象氛围的视觉感受,并且能迅速通过想象幻觉将诗中互立并存的各组意象还原统合为‘瞬间呈示的视觉整体’。”[9]这种美感是由视点的变换也即跳跃式意象的组合形成的,若在电影领域,这种类似镜头组合、连接而呈现出独特空间美感的手法叫做“蒙太奇”,不妨将这种重新联结遵循情感统摄的艺术思维和表达方式称作文学的空间蒙太奇。肖驰在《中国诗歌美学》中说:“中国山水画在本质上是超时间的。一幅画展现的决非某一特定时刻画家对于某处山水之一瞥,而是经历了若干个旦暮晨昏的饱游饫看之后,他对于那一串串水色山光的回忆。”[10]词人像画家一样,变换视点、延续时间,将词境绘就为若干时空关系的总和。这就意味着词人必须将生活经验中的知觉空间“打碎重组”,形成经思想打磨、情感熔炼的空间对象复合体,使之真正成为回味无穷的意象。

(二)线:视线设计的秩序美

“线是绘画语汇和图式的第二要素。”[11]44因没有方向性、延展性,点的张力是内在的,相反线的伸展和走向让象征和情感更易体现空间张力。宋代沈括在《梦溪笔谈》中曾讥讽画家李成“仰画飞檐”的透视画法,而主张“以大观小”之法,他认为画家创作山水和常人站在一点仰首看山不同,而是要以心灵之眼“以大观小”,前者类似固定角度的机械摄影,而后者则将心中之景组织成一幅和谐流转、气韵生动的画面。姜夔可谓是沈括的“跨界知音”,他对词中虚拟空间的构图理念,也非算学的透视原理,而是与自然同频,流动地观照四方风物,把握阴阳开阖、上下起伏的节奏,将移近与拉远、仰视与俯视、屋内与物外等通过不同视线摄取的空间风景统统纳入词的镜头中。不仅同画家一样,以明暗起伏的节奏化空间观照自然、用“俯仰自得”的精神来塑造宇宙,而且在设计视线时,姜夔词还表现出对称性、层次感等独特的空间美学。如《玲珑四犯·叠鼓夜寒》“酒醒明月下,梦逐潮声去”[4]63一句有两个视点——天上明月和眼底浪潮,视线一上一下,尽显空间对称之美;《满江红·仙姥来时》将神姥的拱卫空间描写为“奠淮右,阻江南”,将相同地域以相反的空间方位词对置,营造空间对称效果。

除了明显的视线对称秩序,姜夔词中的视线层次秩序也为虚空间构建出独特的美感。“有序性,是构图的重要原则之一。要做到杂而不乱、主次分明,必须有一个全局性的有机的统筹安排。”[11]68如《永遇乐(次稼轩北固楼词韵)》“使君心在,苍厓绿嶂,苦被北门留住。有尊中、酒差可饮,大旗尽绣熊虎”[4]94,视线从北疆京口的大空间拉近到城头绣着熊虎的大旗这个焦点,对辛弃疾的功绩和赞许也同空间镜头的拉近一起具体起来。《蓦山溪(咏柳)》回想昔日初见面,先述楼外景“青青官柳,飞过双双燕”[4]107,再述楼上人“楼上对春寒,卷珠帘瞥然一见”,视线由平视变为仰视,由室外进入室内。通过视线的连接,两个不同空间拼接成一幅画面,潜藏在两个空间中的情感便如同火花般迸射出来。“远山一起一伏则有势,疏林或高或下则有情,此画之诀也。”[12]姜夔词中秩序的视线设计既使空间运动浑然无痕,又增强了词的审美特征,读者往往不由自主地跟随空间引导一同悲欢。

(三)面:视阈设计的冲突美

无论是视点的动态选取还是视线的秩序化设计,都是为了使整个视阈中的画面更加鲜活饱满,而姜夔对空间视阈的设计也非常独特,他往往以时间为纵坐标,将物质的、精神的、生存的、历史的碎片统统写入画面,它们相互冲突碰撞,却都指向心理空间,将这些碎片拼接,便可以感受到词人痛苦却美丽的生命世界。

正如上文所提,就个人生命空间而言,姜夔极善于引回忆入词,且回忆空间往往温馨美好,但从一首词的空间结构来看,作为虚拟空间的回忆空间其实承担着“背景”的功能,而在视觉效果中更明显的“图案”则是当下现实的空间。姜夔词中,这组“图底关系”却存在着不可调和的矛盾冲突,如《探春慢》中以昔日长街走马、金鞭扬雪、皮帽驱寒的快意来叹惋今日只剩衰草萋萋、乱鸦点点、夕阳西下的景象,《杏花天影》中以当时恋人在渡口盼望的场景来反衬如今满腹愁苦只有潮水知晓的孤寂,《念奴娇》中以昔日与伴侣同游风过荷塘动人心魂的美景来哀哭西风下荷瓣凋落、一片狼藉的残败。词人往往在交错的时间线索中,以虚拟空间映衬现实,让现实的疼痛在时间刀锋下发作得更加剧烈。

除了今昔的空间冲突,在人类生命宇宙空间的视阈下,姜夔词还存在着明显的古今空间冲突。“所有的历史事件都必然发生在集体的空间里。因此,那承载着各类历史事件、集体记忆、民间认同的空间或地点便成了特殊的景观,成了历史的场所。生命可以终止,事件可以完结,时间可以流逝,但只要历史发生的场所还在,只要储藏记忆的空间还在,我们就能唤起对往的昔鲜活的感觉。”[3]60姜夔善于将历史与现实中同一地理空间进行对比,以唤起整个民族的记忆。如广为流传的《扬州慢》:“淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马、窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”[4]1昔日繁华热闹的都会,如今却长满青青荠麦,金兵铁蹄蹂躏的城池,已是满目疮痍。再如《汉宫春·次韵稼轩蓬莱阁》“秦山对楼自绿,怕越王故垒,时下樵苏”[4]91。千古须臾,当时吴越争霸,如今尽付笑谈,卧龙山西侧的越王台只怕长满了荒草,只有砍柴的人光顾。

还有一种古今冲突,词人往往将流动的时间悬置,自由往返于古今,在同一地理坐标上做共时性想象,如《琵琶仙》中“十里扬州,三生杜牧,前事休说”[4]30,想象自己如同当年的杜牧一样在繁华如锦的扬州路上徜徉。再如《凄凉犯》中“似当时、将军部曲,迤逦度沙漠”[4]45,此时南宋淮北已被金占领,合肥城成为边境,荒凉冷落,词人正听闻军马嘶鸣、寒角悲吹,就好像当年随将军出塞的士兵在荒无人迹的沙漠上艰难跋涉。词人虚化了历史时空背景,强化了个人主观情思,以空间传递时间,以践履表达缅怀,这种在碰撞冲突的夹缝中因不和谐而生发的和谐感,更使词作饱含了深邃的生命意义和美感境界。

三、文内与文外:姜夔词虚拟空间建构心态

“一般地说,优秀的诗篇作为一种美学现象,他总是一方面展现‘这一个’作品含纳的经验世界,另一方面又呈示‘这一个’诗人的情感世界。”[13]这个“情感世界”往往不是现实世界而是一个虚构世界,而对支撑起这个虚构世界的词人心态的探索,更有助于冲开空洞的空间符号,对作家作品进行全景式体悟。姜夔词虚拟空间书写所蕴含的思想观念和人生际遇,都在其空间营造过程中和盘托出。

(一)梅柳闻笛——在空间重现中追忆美好

回忆是诗词创作最基本的心理活动之一,诗人对空间与记忆的关系尤为敏感,常通过“复活”具体的空间而把往事唤醒,将时间压缩包裹而成的空间,也就成为记忆之所在。姜夔词中的空间重现,表现为回忆空间重现和历史空间重现,尤其表现在旧时月色下和梅笛声怨里。

“肥水”“淮南”“合肥”等地理空间词汇频频出现在姜夔词中,他之所以对合肥念念不忘,是因为他二十岁左右在合肥邂逅了一位姿色姝丽的琵琶女,两人一往情深,但后来姜夔至湖州结识萧德藻(即词中“千岩老人”)并娶其侄女为妻,所以他和合肥女子永远分离。据夏承焘先生《姜白石词编年笺校·行实考》归纳,84首姜夔词中,21首皆为追忆合肥恋情而作。如《暗香》“唤起玉人,不管清寒与攀摘”[4]50,《疏影》“想佩环、月夜归来,化作此花幽独”[4]56-57等,均以梅花为喻,描摹当时月下折梅的浪漫情景,记忆重现最心动的空间场景。黑格尔曾说:“艺术的任务首先就在于凭精微的敏感,从既特殊而又符合显现外貌的普遍规律的那种具体生动的现实世界里,窥探到它实际存在中的一瞬间变幻莫测的一些特色,并且很忠实地把这种最流转无常的东西凝结成为持久的东西。”[14]姜夔将刻骨的际遇变成词中永恒的诗意,也留下了千古流传的佳句。

南宋中后期,半壁江山的流失、靖康之变的隐痛对文人士子来说椎心泣血,他们在偏安时局中最先察觉到江河日下的薄凉,在兵荒马乱中最深刻感受到铁蹄践踏的伤痛。薛砺若在《宋词通论》中说:“中国词学自南宋中末期一直到清代的终了,可以说完全是‘姜夔的时期’。”[15]姜夔其人其词在一定意义上表现出封建后期文人士大夫的文化人格和艺术追求,这种人格很大程度上表现为对前贤虚灵自由的企慕、对空明澄澈精神的向往。扬·阿斯曼曾说:“谁若还在今天时便已企望明天,就要保护昨天,让它不致消失,就要借诸回忆来留住它,过去于是在回忆中被重构。”[16]走进姜夔词的历史空间,“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”(《扬州慢》)[4]1,“万绿正迷人,更愁入山阳夜笛”(《蓦山溪(题钱氏溪月)》)[4]89,“庾郎先自吟《愁赋》,凄凄更闻私语”(《齐天乐·庾郎先自吟愁赋》)[4]68,在扬州桥边红药寂寞无主的荒凉里、在嵇康旧庐思故友的山阳笛声中、在露湿苔绿蛩吟阵阵的秋窗风雨夕,我们仿佛都能看到他“气貌若不胜衣,而笔力足以扛百斛之鼎,家无立锥而一饭未尝无食客,图史翰墨之藏充栋汗牛,襟期洒落如晋宋间人,意到语工,不期于高远而自高远”[17]。

(二)江湖题诗——在空间拓展中寄托心曲

如果说姜夔词回忆空间书写是对文士风骨的钦慕和对铭心际遇的追忆,其梦境空间和仙冥空间则更多表达着对无限世界的追求,这种追求一方面源于词人精神空间的广阔,另一方面源于现实空间的局促。

作为南宋骚雅派词乐的代表人物,姜夔在音乐创作和乐曲理论上都有极高造诣,他曾向朝廷呈献《大乐议》,分析南宋音乐失和的现状,并提出恢复雅乐的具体措施。他擅长自度曲,所著《白石道人歌曲》是自宋代至今唯一流存乐谱的词集,其80余首词有14首皆是他“初率意为长短句,然后协以律”[4]40的自度曲,且曲前皆有清丽可赏的小序,以交代创作时空和动机等,让读者既听词曲,也读词心。无论是《湘月》中“谁解唤起湘灵,烟鬟雾鬓,理哀弦鸿阵”[4]9发丝如烟如雾、琴音如泣如诉的湘水女神,《清波引》中“冷云迷浦,倩谁唤玉妃起舞?”[4]10柔美无限却孤独无侣的湘浦白梅,还是《小重山令(赋潭州红梅)》中“九疑云杳断魂啼。相思血,都沁绿筠枝”[4]13的九嶷山间云雾杳杳、点竹斑斑,都将低回绵缈的愁绪融入清冷空灵的空间中,意境深远,寄意深长。这何尝不是一种“既无轮廓,亦无丝理,可以生无穷之情,而情了无寄”[18]的音乐境界?姜夔词以醇正骚雅之语构建的空间之美,令人如入仙境。

然而这种神秘与超越的世界是以现实世界为衡量标准的,词中的空间拓展其实是为了弥补现实世界的缺憾,他期盼逃进梦境空间以寻找出口,期盼逃进仙冥空间以永远驻留。南宋中期江湖词人群体兴盛,他们找不到入仕之途,不得不在江湖中浪迹,而为了谋生又不得不携艺以游,在达官显贵的广厦下依食,姜夔就是其中之一。宋代的文体分工使文人将其或欢愉或痛苦的一往深情倾泄在词中,词中虚拟空间的构造进一步使他们在窘迫的现实生活中找到精神解放的出口。姜夔虽文章信美、才华过人,却两上乐书而不被赏识、年逾不惑仍不得第,儒家兼济事功以求自我实现的愿望终究落空,只能以艺术化的方式安顿生活。与历代游仙题材中常表现出的乐观的悲观主义不同,姜夔对现实空间的伤怀明显超过对虚拟空间的向往,因此即使在建构梦境空间时,也多以无路可寻的迷失感结篇,正如夏承焘评价的“饶有缥缈风神而缺少现实内容的诗风”[19],姜夔的词大部分只抒己怀。纵然他所吹奏的不是英雄主义的号角,而是江湖舟中的笛箫,悠长低回,但仍震动着人们心灵。

四、结束语

姜夔词中充盈饱满的虚拟空间书写呈现出明显的空间开拓现象,温馨的回忆空间、迷离的梦境空间、凄清的仙冥空间共同将其词牵引至幽韵冷香、朦胧缥缈的境界,而通过画意诗思对空间视点、视线、视阈的设计,又使姜夔词虚拟空间书写呈现出动态、秩序和冲突等独特美学特征。虚拟空间书写不仅是作品空间的开拓,更是词人心理空间的开拓。对回不去的美丽往昔和风骨劲健的历史先贤,他通过空间重现来留存和追溯;对难以驰骋的才情和难以排遣的愁绪,他通过幻梦和神游来找到出口。从形骸对空间的感受,到神思与空间同构,再到心灵与空间融通,这正是姜夔创造的圆周运动在空间维度上的复归。