太湖健康评价指标体系演变与评价实践

2023-11-09陆志华陈芳斐吴东浩邵嫣婷

陈 红,陆志华,李 涛,徐 进,陈芳斐,吴东浩,邵嫣婷

(1.水利部太湖流域管理局,200434,上海;2.太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心),214024,无锡)

河湖健康是指河湖自然生态状况良好,同时具有可持续的社会服务功能。河湖健康的恢复及保持不仅关系到水资源的可持续利用,也关系到流域乃至全国生态安全和经济社会的可持续发展。随着经济社会发展以及对河湖的不合理开发利用,河湖健康问题越来越受到人们关注,维护河湖健康与稳定已成为世界各国水生态系统保护的目标、方向和管理策略。

“十三五”以来,我国地表水环境质量改善效果显著,但部分流域或局部地区水生态退化问题成为突出短板,强调水生态系统整体保护、促进水生态环境质量全面改善、提高生态系统自我修复能力将是未来我国水生态环境保护的重点任务。自全面推行河湖长制以来,维持及恢复河湖健康逐渐成为河湖管理重要任务与中心工作。河湖健康评价是掌握河湖健康状态、分析河湖问题的重要手段,是编制“一河(湖)一策”、实施河湖系统治理、推进河湖生态环境复苏的重要依据,是河湖长组织领导河湖管理保护工作、检验工作成效的重要参考。

本文系统梳理分析2007 年以来太湖健康评价指标体系演变历程与评价实践,总结经验并提出下一阶段工作建议,以期为太湖流域乃至国内外其他类似地区河湖健康评价研究应用提供参考。

一、国内外河湖健康评价技术研究与应用实践

自20世纪70年代起,英国、美国、欧盟、澳大利亚、南非等国家和组织相继开展相关工作,提出符合本国或本地区实际的河湖健康概念和评价指标,颁布相关法规制度推动河湖健康评价工作。例如,英国1977年开发了河流无脊椎动物预测及分类系统(RIVPACS),20世纪90年代建立了河流保护评价系统(SERCON),开展了河流栖息地调查(RHS);美国于20世纪80年代开发了基于生物完整性指数(IBI)的快速生物评价规程(RBPs),开展了国家监测与评价项目(EMAP);欧盟于2000年实施的《水框架法令》(WFD)要求成员国开展水体的生态质量状况评价;澳大利亚于20世纪末开发了基于河流无脊椎动物预测及分类系统的澳大利亚河流评价计划(Aus Riv AS)。21世纪以来,韩国、巴西、南非等一些国家也开始加强水生生物监测和评价,如韩国于2003年启动国家水生态监测计划(NAEMP)。

相较于国外,我国河湖健康评价起步较晚。在2000 年以前的流域污染控制与治理过程中虽然取得了一些成果,但是工作重心主要集中于水质改善与恢复,对水生态系统的认识重视不足,没有建立起基于水生态系统健康的管理体系。2000 年以后我国学者逐步重视河湖健康评价相关研究工作。2010 年水利部提出计划用6 年左右的时间构建全国重要河湖健康评估工作制度,定期开展重要江河湖库“健康诊断”。2012 年国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》明确提出要定期组织开展全国重要河湖健康评估。水利部于2010—2012 年、2013—2016年相继在全国开展了两期河湖健康评估试点工作,2010 年10 月发布《全国河流健康评估指标、标准与方法》,2011 年4 月发布《全国湖泊健康评估指标、标准与方法》。推行河湖长制工作以来,相关研究与实践应用进程明显加快。2020 年6 月批准发布《河湖健康评估技术导则》(SL/T 793—2020),2020 年8月印发《河湖健康评价指南(试行)》,进一步丰富和完善了我国河湖健康评价指标体系和评价方法,我国河湖健康评价工作进入新的阶段。河湖健康评价作为有效的管理工具,可协助地方政府和流域管理机构做好河湖管理工作,维护河湖健康生命。2022 年全国水利工作会议明确开展母亲河复苏行动,让河流流动起来,把湖泊恢复起来。2022 年12 月,水利部办公厅印发《关于开展河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》,要求各地开展河湖健康评价,建立河湖健康档案,科学、动态掌握河湖健康状况。2023年全国水利工作会议提出要复苏河湖生态环境,促进人水和谐共生,要求全面开展河湖健康评价,建立全国河湖健康档案,“一河(湖)一策”滚动编制修复保护方案。

太湖流域地处长三角中心区域,北依长江,东临东海,南滨钱塘江,西以天目山、茅山为界,是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。太湖是流域洪水的集散地和水资源调配中心,是长三角水生态、水环境的“晴雨表”,支撑着流域经济社会高质量发展,战略地位尤为重要。强化太湖流域水环境综合治理与水资源保护,不仅关系到流域水资源可持续利用,也关系到长三角一体化高质量发展。水利部太湖流域管理局(以下简称太湖局)积极推动并严格落实党和国家关于河湖生态保护的战略任务要求,自2007 年开始开展太湖健康评价指标体系的研究工作,太湖健康评价的研究与实践成果为推动流域水环境综合治理提供了重要基础支撑,也为其他地区开展河湖健康评价工作提供了参考和借鉴。近年,流域内各省(直辖市)依据本地区河湖生态环境本底特征与保护目标探索开展了河湖健康评价工作,形成了各具特色的区域河湖健康评价体系,出台了江苏省地方标准《生态河湖评价规范》(DB32/T 3674—2019)、《江苏省幸福河湖评价办法(试行)》、《浙江省河湖健康及水生态健康评价指南(试行)》、《上海市河湖健康评价技术指南(试行)》、《长三角生态绿色一体化发展示范区幸福河湖评价办法(试行)》以及苏州市地方标准《河湖健康评价规范》(DB3205/T 1016—2021)等。

二、太湖健康评价指标体系演变分析

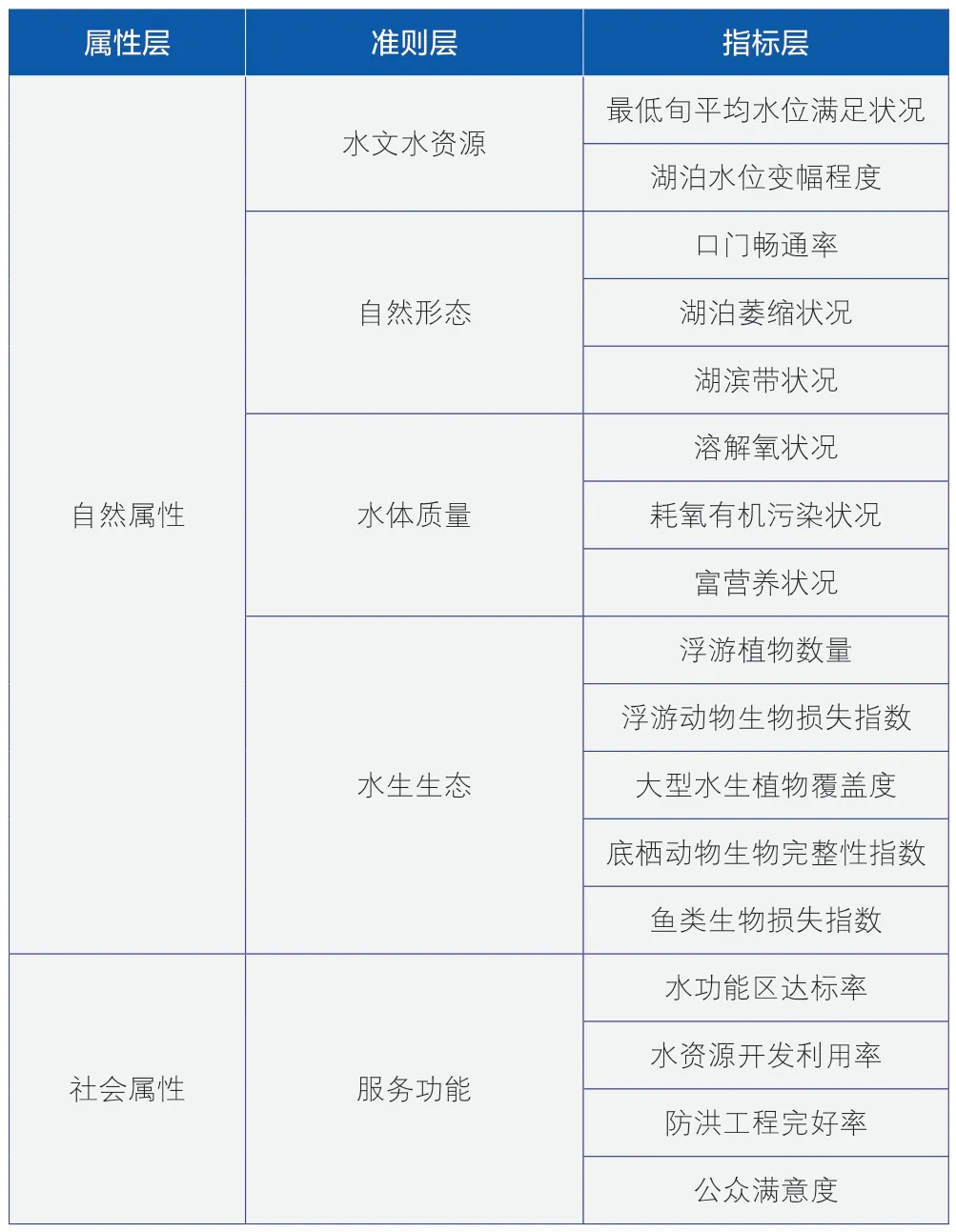

目前我国河湖健康评价方法可分为多参数法、生物指数法、多变量法、综合指数法等。其中,综合指数法(即多要素多指标综合评价方法)综合了河湖物理、化学和生物完整性的概念,通过构建涵盖理化性质、生境结构、水生生态、服务功能等要素的指标体系开展评价,可完整表征河湖的综合健康状况,是目前国内外河湖健康评价的发展趋势。太湖健康评价指标体系基于综合指数法进行构建。随着河湖生态保护和健康评价工作的不断推进和深入,太湖健康评价指标体系已历经3 个版本的修改完善,第一版是2007—2010 年形成的太湖健康评价指标体系,简称1.0 版;第二版是2011—2019 年与水利部河湖健康评估试点指标体系融合形成的指标体系,简称2.0 版;第三版是2020 年以来结合水利部《河湖健康评估技术导则》《河湖健康评价指南(试行)》(以下分别简称《导则》《指南》)和河湖长制相关要求,完善形成的指标体系,简称3.0 版。

1.太湖健康评价指标体系1.0版

2007年开始,太湖局组织实施水利部公益性行业科研专项经费项目“健康太湖综合评价与指标研究”,在综合《太湖流域水环境综合治理总体方案》治理目标的基础上,研究提出了太湖健康综合评价指标体系(见表1),并将太湖健康状况划分为健康、亚健康和不健康3个等级。基于太湖健康评价指标体系1.0版,太湖局组织完成2008—2014年度太湖健康评价工作。

表1 太湖健康评价指标体系1.0版

1.0 版充分考虑了当时太湖的问题特征及治理管理需求。如太湖自然形态方面,考虑的主要问题是湖泊水系连通状况差以及围垦占用太湖湖面现象;水体质量方面主要考虑采用基于总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐指数4 项指标计算的水质内梅罗指数,以反映湖区水质状况及污染因子;水生生态方面,浮游植物中的蓝藻数量、浮游动物中的原生动物数量、底栖动物中的环节动物数量是考虑的重点,且指标数据获取性较好;社会服务功能方面,从太湖湖泊管理角度出发,当时太湖主要服务功能是防洪与供水,湖泊围网养殖问题较为突出,岸线开发利用也是亟须关注问题之一。从指标的代表性、数据可获取性、实用性等多方面分析,可基本反映太湖在服务功能发挥方面需要关注的重点。

2.太湖健康评价指标体系2.0版

2011年后,太湖局在全国河湖健康评估试点工作基础上,依据《全国湖泊健康评估指标、标准与方法》,对太湖健康评价指标体系进行了修改完善(见表2),并将太湖健康状况划分为理想状态(80~100分)、健康(60~80 分)、亚健康(40~60 分)、不健康(20~40 分)、病态(0~20 分)5 个等级。基于太湖健康评价指标体系2.0 版,太湖局完成2015—2019 年度太湖健康评价工作。

表2 太湖健康评价指标体系2.0版

与全国河湖健康评估试点评价指标相比,太湖健康评价指标体系2.0版有以下调整:水文水资源准则层中,用太湖最低旬平均水位满足状况替代最低生态水位满足状况,主要是由于当时对太湖最低生态水位的认知及目标确定争议较大,且《太湖流域水资源综合规划》综合考虑河道内需水、改善太湖及下游地区水环境、促进太湖水生态修复等因素已提出了太湖最低旬平均水位的要求;用湖泊水位变幅程度替代入湖流量变异程度,主要原因为太湖流域为高度城镇化地区,第一轮治太骨干工程实施以后,流域的河流工况和下垫面情况均发生了较大变化,通过获取的监测资料还原得到的天然径流量,已不能够代表工程实施前真实的入湖河流天然径流量,且经长系列资料分析,太湖入湖流量与当月太湖水位变幅具有较好的一致性,故采用湖泊水位变幅程度进行替代。自然形态准则层中,用口门畅通率替代河湖连通状况,以反映湖泊水体与出入湖河流及周边湖泊、湿地等自然生态系统的连通性,突出湖泊与湖泊流域的水循环健康状况,且口门畅通率计算所需基础数据更易于统计获取。

3.太湖健康评价指标体系3.0版

2020年以来,太湖局在总结多年太湖健康评价实践及经验的基础上,以水利部《导则》《指南》为依据,紧密结合流域特点,继续优化完善太湖健康评价指标体系(见表3),并继续将太湖健康状况划分为理想状态(80~100分)、健康(60~80分)、亚健康(40~60分)、不健康(20~40分)、病态(0~20分)5个等级。基于太湖健康评价指标体系3.0 版,太湖局组织完成2020—2022年度太湖健康评价工作。

表3 太湖健康评价指标体系3.0版

与《导则》《指南》中评价指标相比,太湖健康评价指标体系3.0 版中大部分指标保持一致,有差异的指标包括湖泊水位变异程度、违规岸线开发利用程度、沉水植物物种保有指数、供水指标的分指标污染风险、景观舒适性。与《导则》相比,不考虑的必选指标1 项(湖岸带状况的分指标湖岸带人工干扰程度)、备选指标4 项(入湖流量变异程度、底泥污染状况、水功能区达标率、入湖排污口布局合理程度)。与《指南》相比,不考虑的必选指标2 项(违规开发利用水域岸线程度,含入湖排污口规范化建设率、入湖排污口布局合理程度2 项分指标;水体自净能力,即溶解氧浓度)、备选指标5 项(入湖流量变异程度、底泥污染状况、水鸟状况、供水水量保证程度、岸线利用管理指数)。调整的主要原因为考虑到太湖流域平原河网水文特性及太湖水位受工程调度影响较大等特点,以湖泊水位变异程度替代入湖流量变异程度;考虑到现状环太湖无入湖排污口的实际情况,以及水功能区和排污口数据的延续性和可获取性,舍弃水功能区达标率、入湖排污口相关指标;考虑到太湖底泥主要污染指标相对稳定,且全湖底泥调查监测频次较低,舍弃底泥污染状况指标;考虑到水鸟状况的当前及历史数据获取均存在较大难度,且水鸟数量较多亦会对水鸟栖息所在水域的水生植物生长、水质产生一定不利影响,舍弃水鸟状况指标。

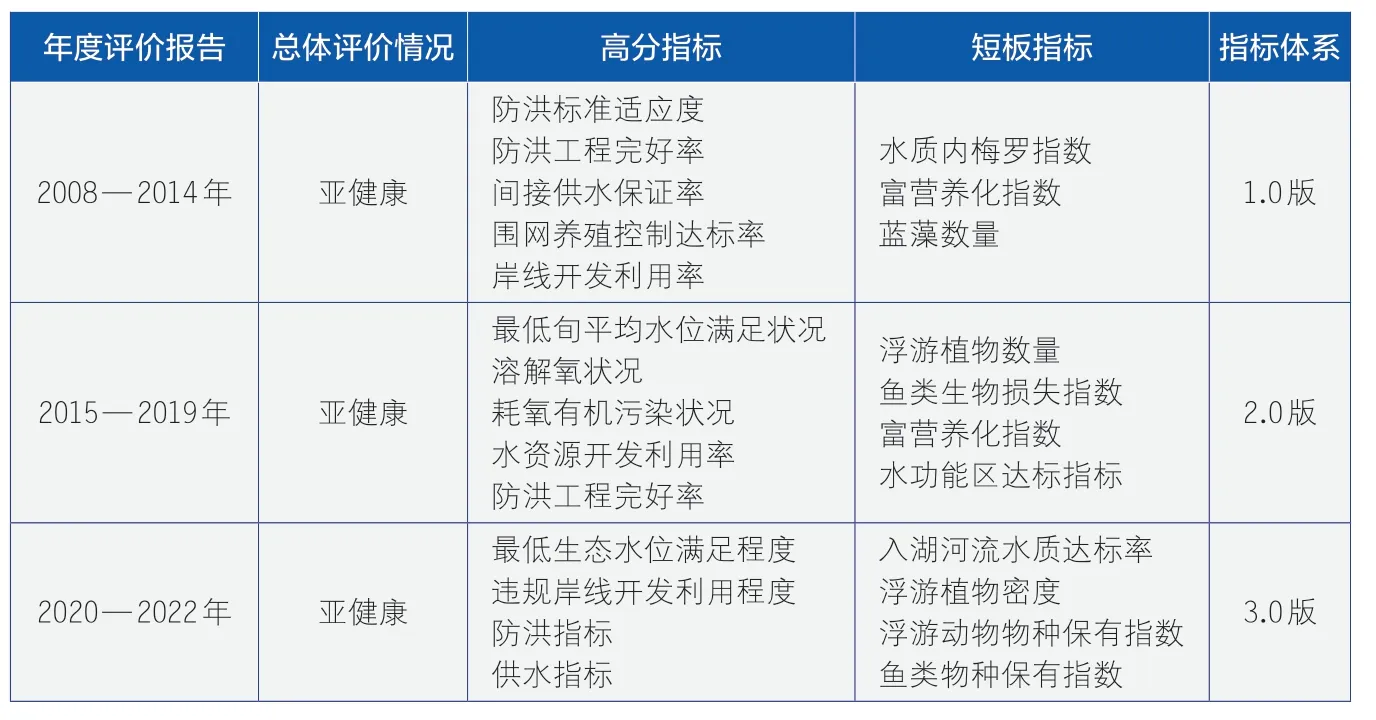

三、太湖健康评价实践分析

自2009 年起,太湖局基于太湖健康评价指标体系逐年科学、动态开展太湖健康状况评价,反映太湖治理管理成效,为推动太湖流域水环境综合治理提供了重要基础支撑,多次被选为太湖流域水环境综合治理省部际联席会议、太湖流域调度协调组会议等参阅材料,得到相关国家部委、流域各级人民政府以及有关科研院校的认可和引用,也为社会各界人士提供了有益参考。

根据2008—2022 年来太湖健康评价结果(见表4),总体看太湖一直处于亚健康水平。得分较高的指标主要集中在太湖水文水资源、自然形态和社会服务功能方面,包括最低生态水位满足状况、防洪指标、供水指标等。得分较低的指标主要集中在水体质量和水生生物方面,反映出太湖面临的两个主要问题仍是水体富营养化和水生态功能退化。其中,得分最低的指标为浮游植物数量,这与太湖蓝藻水华问题突出的现状相吻合。同时,指标之间也存在密切的内在关系,较低的流域水功能区达标率或入湖河流水质达标率、较高的富营养化水平促进了蓝藻水华的发生和持续,同时导致耐污能力较强的部分物种生存,耐污能力较弱的物种消失,不利于太湖水生态系统的改善。此外,湖泊连通指数、湖泊面积萎缩比例、湖岸带状况、沉水植物物种保有指数、底栖动物生物完整性指数和景观舒适性等指标得分总体平稳,年际差异较小。基于逐年太湖健康评价,分析得出影响太湖健康水平的主要因素,这也表明了不同阶段太湖健康评价体系具有较强的科学性、客观性、有效性和适用性。

表4 2008—2022年太湖健康评价主要成果

实践发现,经过评价指标不断优化完善,3.0版更加具有科学性、目的性和实用性,更加聚焦河湖长制相关工作,注重社会公众参与,突出河湖监督的重要性,充分考虑了水量、水质、水域岸线、水生生物、社会服务功能等方面,突出河湖系统治理,与河湖管理、复苏河湖生态环境等相关工作要求适应性较好,可为当前太湖治理与保护提供客观有效的参考依据和决策支撑,从而提升太湖及流域治理成效和目标实现程度。主要表现在3.0版更加注重生态水位保障、入湖污染物双控、水域岸线管理、生态空间保护、水生生物保护、社会服务功能发挥等方面。

①注重生态水位保障。在《导则》和《指南》的基础上,结合太湖实际情况进行调整优化,保留《导则》水文完整性准则层中的湖泊最低生态水位满足状况和水资源开发利用率2 项指标,可以反映太湖的水量特征;将备选指标中的入湖流量变异程度调整为湖泊水位变异程度,可以反映太湖水文节律变化情况。

②注重入湖污染物双控。在湖泊水质优劣程度和营养状态2项指标的基础上,考虑当前环太湖河流入太湖污染物负荷远超湖体纳污能力,以及《太湖流域水环境综合治理总体方案》和河湖长制关于入太湖河流水质考核要求,新增入湖河流水质达标率,以促进实施主要入湖河流污染物浓度和总量双控考核制度,促进支流保干流、干流保湖体。

③注重水域岸线管理。结合流域河湖“清四乱”(清理乱占、乱采、乱堆、乱建)工作,在湖岸带状况指标以外,新增违规岸线开发利用程度指标,综合考虑岸线利用管理规划编制及批复情况,“四乱”情况,新建的入河(湖)排污口审核、备案情况等进行评价,不断强化依法管水治水。

④注重生态空间保护。重点关注湖泊连通指数、湖泊面积萎缩比例等指标评价情况,强调太湖与出入湖河流及周边湖泊、湿地等自然生态系统的连通性,反映湖泊与湖泊流域的水循环健康状况;强化太湖水域面积的保护与管理,确保太湖水域面积不萎缩。

⑤注重水生生物保护。针对太湖面临的沉水植物面积萎缩、沉水植物物种多样性降低、水生态系统退化等问题,考虑沉水植物在湖泊生态修复治理中的重要性,在水生生物完整性准则层中补充沉水植物物种保有指数指标。

⑥注重社会服务功能发挥。鉴于太湖作为流域重要水源地的特殊性和重要性,在供水指标中考虑水量保障的基础上,补充水源地水质达标率和污染风险2项内容;考虑社会公众对于太湖滨水空间、亲水环境的需求,补充景观舒适性作为太湖特色指标,以推动形成人水和谐的局面。

四、启示与建议

通过多年太湖健康评价实践与太湖治理管理工作发现,太湖水生态环境问题表象在湖里,根子在岸上,减少入湖污染负荷是改善太湖水环境、水生态状况的根本途径。建议太湖地区进一步深入贯彻落实新一轮《太湖流域水环境综合治理总体方案》,以改善水生态环境质量为目标,以控源减污、生态扩容、科学调配、精准防控为主线,统筹水资源、水环境、水生态治理,强化源头治理、系统治理、协同治理,不断提升水生态环境治理现代化水平,推动太湖生态环境质量持续向好。为进一步做好太湖及流域河湖健康评价工作,提出如下建议。

1.持续完善评价指标体系与方法

水生态系统退化成因复杂,如气候变暖、栖息地丧失、水文情势改变、环境污染、物种入侵等均是影响因素,各种胁迫因素存在交互作用,对生物多样性产生复杂影响。太湖健康评价指标体系及评价方法还需要根据流域治理管理要求、湖泊水生态系统状况进行不断优化完善,以更好地为流域水环境综合治理提供支撑,建议适时调整、增补相关合适的评价指标。此外,科学准确地确定指标的参照状态也是评价的重要环节与难点,建议结合流域治理管理目标、治理边际效益等,研究确定合适的健康标准。

2.着力提升水生态监测能力

水生态监测是做好河湖健康评价、河湖地貌形态保护和修复、重要水生生物栖息地与生物多样性保护等工作的重要支撑和基础条件。建议依据水利部《河湖水生态监测技术指南(试行)》《水利部办公厅关于做好水质水生态工作的通知》等相关文件要求,扎实做好水质水生态监测与分析评价工作,加快构建水质水生态监测站网,不断提升水利行业水生态监测能力;完善遥感技术在物理生境、水文情势调查中的应用,借鉴国内外技术经验,研发现代化、高效快速的水生态监测技术,动态监测大型底栖无脊椎动物、鱼类等水生生物种群变化特征,明晰不同湖区水生态系统的区域差异特征;逐步建立水生态监测标准化、规范化的技术流程与质控方法,保证结果的准确性、有效性和可比性。

3.不断加强评价成果运用

河湖健康评价结果应服务于地方河湖的管理和保护,要结合流域水体的功能用途等实际情况对评价结果进行解读,以便相关管理单位根据河湖健康的评价结果开展河湖水生态环境保护工作。建议在持续开展太湖健康评价的基础上,强化太湖健康评价长系列评价结果的分析,特别是对太湖水生生物相关指标的分析研究,掌握太湖水生态系统、生物多样性的变化状况及发展趋势,在条件允许时,也可以考虑深入开展太湖分湖区健康评价分析工作,从而更好地支撑太湖精准治理、科学治理、系统治理。