伟哥战争

2023-11-08

对一桩延续二十年知识产权案例的剖析

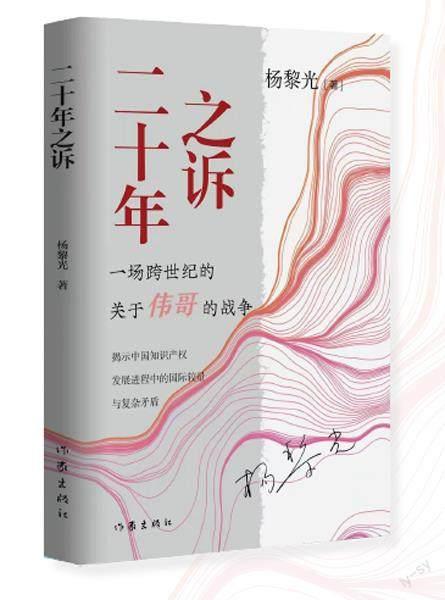

书名:《二十年之诉》

(揭示中国知识产权发展进程中的国际较量与复杂矛盾)

作者: 杨黎光

出版社: 作家出版社

出版时间: 2022-06

ISBN: 9787521218527

定价: 79.00

第四章 松散的联盟

第六节 辉瑞的历史

叙述至此,读者们应该已经对辉瑞的超级能量有了深刻的印象。

辉瑞是谁?

概而述之:它是无数人推崇的“史上最牛专利药企”,一度同时拥有8个以上年销售额超过10亿美元爆品的原研药大鳄;它是药企中当之无愧的营销天才,是至今风行世界的“医药代表”销售模式的集大成者; 财大气粗的它长年盘踞在《财富》世界500强的榜单里,无时无刻不对潜在购并目标虎视眈眈,是连美国政府都要高看一眼的跨国药企中的豪横一族。

在这里,我们有必要插播一下它从草根到王者,贯穿着研发、营销、扩张、创新的170年创业史。辉瑞公司的创始人是一对德国移民美国的表兄弟,表弟叫查尔斯·辉瑞,表哥叫查尔斯·厄哈特。1849年,辉瑞向父亲借了2500美元资本金,与厄哈特合伙在纽约曼哈顿一座红砖小楼里开始创业,主要为药剂师和药品公司生产碘酒制剂、酒石酸、柠檬酸产品等化学品。

出道虽早,但起点与同时代的同行一样,仅是一个供应精细化学品的“个体户”。当时的美国人饱受肠道寄生虫之苦,而驱虫药“山道年”虽然药效好,味道却很苦。身为糖果商的厄哈特尝试着把它和杏仁大妃糖混合调制,成功地改制出新式“山道年”。味道可口的“山道年”一炮走红,成立的辉瑞公司就此向做大做强的目标推进了一个小小的身位。

到1880年,辉瑞公司已是美国领先的柠檬酸制造商,为可口可乐、百事可乐、胡椒博士等新型饮料提供原料。但“一战”爆发,使生产柠檬酸的原材料意大利產的酸橙进口受阻。通过引进“外脑”,辉瑞公司于1919年发明了将糖转化为柠檬酸的发酵工艺,柠檬酸产量飞跃式增长,价格从每磅1.25美元猛降至每磅20美分,引发了新型饮料行业的爆发性增长。

接下来的10年间,辉瑞公司凭借自己的这一独家技术,几乎垄断了市面上所有的柠檬酸生产,1929年时销售规模达到1000万磅。1936年,辉瑞公司推出了通过发酵技术生产的维生素C,并在1938年将其扩展到维生素B,“二战”后又研制出B12。辉瑞公司就此成为领先的维生素系列产品供应商。辉瑞公司在发酵技术上累积的丰富经验,还让自己获得了青霉素生产的先发优势。

1928年,英国细菌学家亚历山大·佛莱明发现了人类历史上第一种毒性很小又能有效杀菌的抗生素,并将其命名为盘尼西林(Penicillin),又称青霉素。这是20世纪最重要的药物,但由于分化提纯困难,在它问世后的14年中一直无法量产。

“二战”期间,伤亡惨重的英国向美国求助,希望远离战火的美国药厂集体攻关青霉素的量产之法。

经过筛选,辉瑞制药公司、默克公司和施贵宝公司三家美国制药公司参与了大规模制造青霉素的竞赛。1943年3月,在发酵技术上深耕多年的辉瑞公司创造了历史,世界上第一座青霉素工厂建成投产。

经辉瑞公司的同意后,美国政府授权19个制药公司使用辉瑞公司首创的深罐发酵法,对青霉素进行大规模生产。尽管如此,辉瑞公司仍然凭借着先入优势,牢牢地占据了大部分的市场份额。1945年,辉瑞公司生产的青霉素已经占到全球产量的一半,成为盟军的供应大户。诺曼底战役期间,盟军士兵携带的青霉素有90%来自辉瑞公司。

青霉素让辉瑞公司,开始从一个小化学药品公司,向制药业巨头大跨步地跃进。但由于青霉素不具有专利保护,当时主要制药企业都在大规模地生产,到1947年的时候,辉瑞公司的市场份额已经跌到了23%。

青霉素的出现不仅仅是单一药品的发现,更是寻找抗生素的一种新的研发思路的诞生。当时的几家领先制药公司纷纷进入这一领域“挖矿”。1948年,美国氨基氰公司洛沙平实验室推出了商品化的金霉素。1949年,帕克·戴维斯公司研制出氯霉素。

辉瑞公司眼看就要落后了,已经担任董事长的约翰·史密斯,分别在康涅狄格州和印第安纳州建立了实验室和发酵工厂,利用其在青霉素生产中积累的经验,大范围寻找新的抗生素类药品。1949年,在尝试了上万种土壤样本后,辉瑞公司的科学家们终于在美国中西部的土壤中,发现了能有效对抗多种致命细菌的物质,它就是土霉素。

土霉素在不到半年的时间里就拿到了FDA的许可。1950年,史密斯在董事长任上去世。在他去世之后一周,辉瑞公司取得了土霉素的专利权。

土霉素是第一个使用辉瑞公司品牌销售的药品,它让辉瑞公司“点土成金”:1950年当年,销售额即达6000万美元。其后两年,每年为辉瑞公司贡献42%的营收。1965年,土霉素的年销售额已经突破5亿美元。从柠檬酸到青霉素,再到土霉素,辉瑞公司的原创基因就此刻下。

在辉瑞公司百年庆典那年,麦基被任命为总裁,从此执掌这个百年企业长达19年。他开创了在医学专业杂志上,为土霉素和其他处方药品做广告的行业先河,还在1950年第一个组建了一支由10名零售人员组成的营销团队,次年发展到100多人。作为比较的是,同业最强劲的竞争者默克公司,直到1953年才建立起营销组织。

麦基为辉瑞公司种下的营销基因,此后不断进化。辉瑞公司始创并持续完善了以“医药代表”为核心的销售模式体系。目前辉瑞公司在全球拥有4万多名“医药代表”。据说,辉瑞公司特别喜欢雇用退伍军人为“医药代表”,因为辉瑞公司觉得这类人拥有很高的自觉性与自律性,更容易成为营销尖兵。

在美國《培训》杂志的最佳培训百家企业排行榜上,辉瑞公司名列前茅。辉瑞公司的“医药代表”被公认为是业界最大的、最富有成效的销售队伍。

同时,辉瑞公司配套了一个优秀的广告传播策略。这个策略的灵魂就在于“让辉瑞成为美国制药的代言人”。前文描述过1998年时“Viagra”在美国上市之初,在克林顿因“拉链门”被弹劾的世界级传播场景中,辉瑞公司邀请时年75岁的美国共和党大佬、1996年美国总统选举共和党候选人鲍勃·多尔,作为“Viagra”的第一位广告代言人,在电视上向观众发出灵魂邀请——或许需要一点胆量向医生询问不举的问题,但任何有用的东西总是值得一试——淋漓尽致地展现了辉瑞公司深厚的营销功底。

事实上,作为一家制药公司,辉瑞在全球领先药企漫长的原创药物竞赛中,有一些时段其研发能力显得有些掉队。比如在20世纪90年代,作为原研药常青树的默克公司在很多领域一马当先,与之相比,辉瑞公司在研发上力有不逮。

1996—2001年,辉瑞公司的研发人员申请了1217项新化合物专利,每项专利花费达1750万美元。相比较而言,拥有制药行业最富有效率的研究部门的默克公司,则注册了1933种化合物专利,但每项专利的花费约为600万美元,仅为辉瑞公司的1/3。

但辉瑞公司却能凭借强大的销售终端控制力,“习惯性”地将单一药品的销售提升一个甚至数个量级。通过“适当研发+一流营销”的模式,辉瑞公司在国际制药领域取得了话语权。我们以后来胆固醇治疗领域的“默辉之争”来一窥辉瑞公司越来越炉火纯青的营销水平。

默克公司从80年代中期,开始在胆固醇治疗领域发力,1992年推出的降低胆固醇方面的新药“舒降之”,很快成为销售额超过10亿美元的重磅炸弹,在该领域建立起了领导地位。

2000年辉瑞公司通过并购,获得了同类药品“立普妥”,立即向默克公司的“舒降之”发起营销战。

一方面,辉瑞公司将“立普妥”与“舒降之”进行临床对比实验,并成功说服FDA同意将实验结果放在“立普妥”的市场说明书中,这显然有利于“立普妥”。

另一方面,辉瑞公司用于推广“立普妥”的费用,比默克公司用于推广“舒降之”的费用多出50%。专职销售人员不但远远多于对手,还被分为两支队伍展开销售竞赛,从而以最快的速度,提升了处方医生对“立普妥”的接触频率和认可程度。

结果,“立普妥”推出不到一年,就拥有了26%的市场份额,“舒降之”降至27%。到了2002年,“立普妥”的年销售额达到72亿美元,占有42%的市场份额,而“舒降之”却只剩下了32%。2004年“立普妥”的全球销售额,更是达到了108.62亿美元,成为全球首支单药销售额突破100亿美元的药物。

在麦基任内,他还主导了辉瑞公司的多元化。在“放眼全球,致力于本土化”的战略指导下,辉瑞公司在国内外大肆“扫货”,启动了剃须膏、护手霜、化妆品在内的近30种非制药业务,仅1961至1964年的3年间,就收购了38家生产非处方药和日用快速消费品企业。

同时通过自建、并购双轮驱动的方式,设立了众多海外分支机构和工厂,业务范围遍及全球90多个国家和地区。

1968年麦基退休的时候,辉瑞公司已经是一家跨行业的联合大企业了。1962年的一份数据显示,英国市场上销售额最大的制药企业就是辉瑞公司。

1965年,在海外拓土有功的鲍尔斯被提拔为辉瑞公司总裁,1968年担任董事长,成为麦基的接班人。在他1972年退休时,辉瑞公司销售额第一次突破了10亿美元大关,成为当时实力最强的跨国制药企业之一。

但祸福相依。多元化虽然帮助辉瑞公司快速做大了蛋糕,却差点被时代潮流冲至搁浅。20世纪70年代,化学研究停滞不前。制药业却不期然迎来了两大风口:一个是生物化学、酶学和微生物学的显著进步,一个是以DNA重组和遗传工程学为核心的分子生物学的狂飙突进。

一批企业紧紧跟上了新技术时代的节拍,默克公司和礼来公司就是其中代表。默克公司集中财力投入研发和营销,到70年代末,建立起美国工业界最大的拥有4500人的研究机构。依靠“以设计获得发现”,默克公司在七八十年代共开发出50多种新药,远超同侪。

1986年研制出的历史上第一例用于人体的遗传工程乙肝疫苗,更是让它风光一时。礼来公司虽然规模不及默克公司,但和默克公司一样紧抓住了风口,捷足先登拿下了旧金山加州大学的人工胰岛素项目。该药1982年得到FDA批准,成为第一个全球销售的遗传工程药品。

但还在多元化和海外扩张的惯性老路上狂奔的辉瑞公司,却在这一波新技术浪潮里一无所获。1972年从鲍尔斯手中接过辉瑞公司帅印的普拉特,迟至1987年,以落后10年的起跑线,去追赶默克公司和礼来公司等先行者,略显力不从心。于是,辉瑞公司转而扩大其医院产品的业务,收购了美国医疗系统公司,这部分业务占到健康类产品销售额的四分之一。

与此同时,辉瑞公司开始向同行寻求大量的经营许可权,也就是替别的公司销售产品,然后支付授权费用。它从拜耳公司那里获得了两款抗传染药,从一家日本公司获得了一种新的抗生素药品,尽管获利不菲,却离时代大潮渐行渐远。

20世纪七八十年代,普拉特统治辉瑞公司达20年之久,辉瑞公司的账面数据仍然很漂亮:成为美国增长最快速的制药企业之一,年销售额从10亿美元增加到70亿美元。

问题是别人跑得更快。就在他卸任董事长之后的1993年,根据1994年《财富》杂志数据,辉瑞公司以74亿美元的年销售额,仅仅排在全美制药业第六位,它的前边有百时美施贵宝、默克、史克必成、雅培和AHP(即现在的惠氏)。

如果放在全球排位,它还落后于德国的赫切斯特和拜耳、英国的葛兰素以及瑞士的罗氏。20世纪90年代,斯特尔领导下的辉瑞公司痛定思痛,对非处方药业务一律壮士断腕,开始实施史无前例的剥离行动,被拆分出售的甚至包括柠檬酸这个公司的压箱底产品。

与此同时,加大力度为研发烧錢。1995年一年,辉瑞公司砸进原研药的投入,即达到了12亿美元。1998年则增至22亿美元,占公司销售总额的18%,专业研究人员超过6000名。

每年砸下的十数亿美元很快收到了回报,“左洛复”“络活喜”和“万艾可”相继炸响市场。1991年上市的“左洛复”至今年销售额仍达29亿美元,为全球抗抑郁药物的第二品牌。1992年推出的降压药“络活喜”,1999年全球销售额超过30亿美元。

当然,最为劲爆的自然非1998年上市的“万艾可”莫属。

“万艾可”等自研爆款新药的巨大成功,为辉瑞公司收获了世界级的声誉,但得之千辛万苦;聚焦主业逐步收拢的巨额资金,为辉瑞公司囤积了足够的“弹药”,足以同时应付公司现金流和战略并购;从拜耳公司获得授权的药品“心痛定”,实现了年销售额12亿美元的不俗战绩,证明自研+购买(获得许可)双轮驱动策略切实可行。这一切,让辉瑞公司在历史和现实的岔路口,明确了自己在新世纪的战略动作:不断剥离非核心业务以换取现金流。通过并购(获得许可)获取同行的重磅原研药,运用自身强悍的营销能力,使之成为长期爆品,同时倍增自己的研发能力。

于是,我们见证了:2000年,辉瑞公司以900亿美元的惊世价码,并购了华纳—兰伯特公司,这是当时规模最大的一笔收购之一。通过这次交易,辉瑞公司把降脂药“立普妥”纳入麾下。这是制药界最畅销的处方药之一,也是医药史上第一个销量突破百亿美元的药物。此次并购,让辉瑞公司一跃成为全美第一制药公司。

2002年,辉瑞公司以600亿美元并购法玛西亚公司,成为当之无愧的全球最大原研药企业。

2009年,辉瑞公司以680亿美元并购惠氏,就此坐拥6个疫苗和27个生物制品的在研生物制剂产品线,晋升为化学药和生物制药双巨头。

2015年,辉瑞公司以溢价39%,收购全球最大无菌制剂生产企业“赫士睿”,获得多种生物仿制药产品线及无菌注射业务。

2016年,辉瑞公司以140亿美元并购Medivation,成就肿瘤领域领先地位。

……

一步步走向世界之巅之际,也是辉瑞公司一路收集“现金奶牛”式重磅原研药的过程。

从以上的辉瑞公司发展简史中,我们可以发现,在实力之海上,“伟哥联盟”之于辉瑞公司,基本上是小舢板对航空母舰。

硬实力上,以2011年为例,辉瑞公司全球销售额4221亿人民币,这个数字与当年全中国处方药市场规模相当。软实力上,从1989年起,辉瑞公司在华累计投资近15亿美元,引入60余种创新药物。这是国内有关部门不得不琢磨一番的数据。

最为麻烦的是,“伟哥战争”期间,站在对面战壕里的辉瑞公司,恰处晋级前夜,正是它杀心最重的时候。

第七节 联盟星散

与辉瑞公司同气连枝的“朋友圈”相比,“伟哥联盟”只是一盘散沙。这也难怪,此次联盟,本来就是一群散兵游勇的权宜之计。据说,当初12家企业联手有两个目的:一个目的是为了共同的商业利益联合对抗辉瑞公司;另一个目的是一旦辉瑞公司专利被判无效,国内厂商蜂拥而上时可以形成一定的价格同盟,且不排除联盟企业组成产销联合体,以防大家互相杀价,造成售价上的恶性“踩踏事件”。

从发起联盟的动因上,我们就可以看出,大家眼睛紧盯的其实是“一旦辉瑞专利被判无效”后,如何有效地瓜分江山,如何保证参与者的商业利益。

暂且不说,“所有的价格同盟,基本上是打群架前的聚餐”。最关键的问题是联盟成员们实力不同,既有广州白云山这样的百年老店,也有1999年才成立的重庆康尔威这样的短线热钱,各自利益牵涉其中的深浅不一:1999年时,国内共有17家药厂从国家药品监督管理局拿到了临床批件,到与辉瑞公司对簿公堂前,10家做完了临床试验,最接近终点线的4家则已经拿到了新药证书。

礼来公司的胜诉经历已经告诉我们,与辉瑞公司这个“史上最牛专利药企”交手很大程度上是一场资源耗费战。但令人遗憾的是,从一开始,本应集中精力财力、政商资源和专业服务机构的“伟哥联盟”,自始至终却是各自为战:

12家药企,共聘请了5位代理人,有的是数家企业请一个,有的是单独聘请——既然大家的共同且唯一的目标,就是“无效”掉辉瑞公司的专利权,为什么不把宝贵的“弹药”,交由一挺重机枪集中射击标靶,而是任由长短枪漫射呢?

同样的,在辉瑞公司利用舆论手段和政商力量强力施压时,国内各大药厂也在使尽浑身解数进行公关活动。“都是各自找有关部门和地方政府说情。”一位业内知情人士发出这样的疑问:“大家各自为战,能影响到的层次和渠道太小。为什么不以联盟的名义在舆论场上统一发声,以一个团队的形式向相关部门进行政策性公关呢?”

其实,各怀心思的联盟一开始就队形不齐了。

一个有趣的现象是,原先起诉单位共有13家药企及一位自然人,后有一家不知何故忽然临阵退出。最后剩下的12家药企,竟然没有一个出自北京。

北京万全药业总裁郭夏在接受记者采访时坦承,在北京其实有不止一家药厂,参与研制“西地那非”的仿制药,包括他所在的万全药业。

2001年4月左右,他通过自己的情报系统得到辉瑞公司即将获得专利授权的消息,于是将自己的研制成果迅速转手,收回了前期研发成本。

“当时圈内已经风传辉瑞将获得专利的消息,一些药厂老板也知道了,但一般都还是没有转手。一方面可能是因为这个药的利润前景的确可观;另一方面也是风传的消息不可靠,他们无法确定其真假。”郭夏说。

天津联想药业也是早期研发“西地那非”仿制药的药厂之一。2001年,公司曾分别与五粮液集团、上海中西药业谈判买卖研究成果。

“我们开价1500万元,对方根本没有还价。他们老总打电话说一周之内飞到天津来签协议。”总经理王乃武回忆道,“但此后就没消息了。后来我才从报纸上得知,辉瑞的专利批下来了。”

而在2004年上半年,却又有两家国内药厂冒了出来,打电话来要求洽谈。王乃武对此持谨慎态度,“估计市场又在风传辉瑞‘万艾可的专利将失效的消息。”

令王乃武震惊的是,几个月后,所谓的小道消息被坐实:2004年7月,国家知识产权局复审委员会裁定辉瑞公司“万艾可”专利权无效。

就这样,那一边,辉瑞公司拉着自己的政商“朋友圈”,频频对中国有关方面施加压力。这一边,各色利益群体,凭着所谓的内幕消息,玩着小心思,像走马灯一样在“围城”里进进出出。

令人唏嘘。

对专利官司法务流程驾轻就熟的辉瑞公司,要的就是一个松松垮垮的团伙型对手,他们最能扯,也最能拖时间。而时间,就是辉瑞公司最好的朋友。

一位法律界人士保守估计,如果没有足够的国内压力,要走完全部法律程序,从中院到高院,很可能耗时超过3年。

这样的漫长流程,正中辉瑞公司下怀。因为在此期间,试图仿制“万艾可”或者生产类似药物的中国企业完全不能有所作为。

2001年,国家知识产权局授予“万艾可”的专利保护期限为20年,这一专利保护在2014年才能自动终止。

对“伟哥联盟”来说,漫长的等待就是一剂慢性毒药——数年的投入迟迟得不到回报,连回报的预期都命悬一线,导致内部压力重重。

尤其是下注最重的企业,很快就绷不住了。投入资金达3000万元的康尔威公司,上马一条专门的生产线备产“西地那非”仿制药,设计年产量为2—3亿粒。但是挨至2004年,却曝出“因资金问题遭法院查封”的消息,原因是拖欠一家装修公司工程款,康尔威公司的车间和办公楼被当地法院贴上了封条。

焦头烂额的总经理赵庆生在和其他11家国内药企的一部分老总口头联络过后,表示不愿再担任“伟哥联盟”牵头人的角色。

失望之下,他甚至换掉了自己的手机号码。

2005年3月30日上午,当北京市一中院开庭审理时,国内12家药企作为第三方参加庭审的心情,已经与他们在2004年获得无效宣告胜利时,兴致勃勃的劲头大相径庭。

因为害怕堵车,十几家药企负责人选择结伴坐地铁赶赴一中院。对许多平时在这个城市中跑惯批文、谈惯业务的老总来说,这恐怕是他们在北京平生第一次坐地铁。

庭审从上午9点延续到下午1点多,因为人多位置少,一些老总在法庭额外加的两排板凳上一直坐到结束。

庭审结束散场时,一位药企老总一边缓缓起身,一边又像对着身旁的人说话又像在喃喃自语:“看样子,没戏了。”

经过再一次漫长的等待后,2006年6月2日下午,北京市一中院做出一审判决,不出意外地推翻了复审委员会的判决,支持了辉瑞公司的专利诉求。

现在轮到“伟哥联盟”纠结,要不要向北京市高级人民法院提出上诉了。

两周后的6月19日,“伟哥联盟”其中的10家药企决定提起上诉,其余两家和自然人潘华平选择接受现实,没有出现在此次上诉名单中。

但明眼人都看得出来,这也就是尽人事而已了。官司慢慢打下去,再加上辉瑞公司加大“万艾可”在中国市场的营销力度,留给国内药企的空间所剩无几。

“国内药企即便最后赢了官司,也等于没有赢。”上述法律界人士说。再一年后的2007年9月7日,北京市高級人民法院做出终审判决:驳回上诉,维持原判。

王为律师自始至终参与了整个诉讼过程。在山穷水尽之际,他似乎明白了什么。他对《瞭望东方周刊》说:“这案子可左可右,可前可后,从技术角度看,大家都有道理,但胳膊最终还是没拧过大腿。国家主管部门可能站得高看得远。”

从20世纪90年代中期开始投入研发,到1999年至2001年相继取得临床和新药批件,再经过7年的官司,除了2004年7月7日那一天,整个十几年时间里,“伟哥联盟”成员从信心满怀,直到后来万念俱灰,经历的是一条大阴线式的溃退之路。

联盟成员总体资金损失数以亿计。这还是看得见、算得清的损失。冰山下面,是被机会成本冰冻的一群“沉默的羔羊”。

实际上,早在北京高院一纸终审判决宣布游戏结束之前,一些重金押注的联盟成员已经耗尽了弹药,被甩出了赛车道,成了制药江湖里的祼泳者。

2005年前后,为产销“西地那非”仿制药量身打造的四川阳光国际药业公司,因生产批件迟迟不能获批,以致未能兑现入驻成都海峡两岸科技产业开发园时的税收承诺,被园区管委会告上法庭,该公司数年来近2亿元的投资折损大半。

换掉手机号码的赵庆生并不能换掉康尔威公司的命运。2006年底公司宣告破产,一度视为镇企之宝的“西地那非”仿制成果,经评估事务所评估后,以200万元的参考价进行拍卖。2008年12月15日该公司被工商部门吊销营业执照。