行者以东

2023-11-08郭威

王以东与打击乐有着不解之缘。这种不解之缘常被他以自我调侃的方式幽默地运用到日常教学中——“请大家跟着我唱念,东、东、东,以东、以东……”。如果说王以东的名字与中国传统打击乐的状声词是一种奇妙巧合的话,那么他作为与当代中国打击乐“行之以东方智慧”的追求和探索,则是一种实在的浪漫。

打击乐在中国是一种历史悠久的文化,《周礼》之中即有一众专司其职的乐官,“鼓人”更是执乐诸官之首要者。作为一个学科专业,“中国打击乐”(下文简称“中打”)却是年轻的,在中国高等音乐教育的学科建制中创立较晚(20世纪60年代)。如何继承“既有”,构建“自有”,展现“独有”?这是中国打击乐专业建立伊始就注定要面对的时代命题。王以东的人生似乎为此而设,为此而行。

拜读王以东《我的鼓乐人生》,研览王以东的著述与作品,聆听王以东的音乐与讲座,扑面而来的是一派当代中国音乐家的“魏晋风度”。王以东对“中国打击乐”“中国民乐”“中国音乐”的认识,深刻而独到。这种“深刻”源于他伴随中国打击乐学科建设一路求索的切身体会.这种“独到”来自他身为“中国民乐人”面对过去与未来的长久思忖。

“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”鉴于以东先生的相关文论已颇为精详,本文仅从学习者视角略述感想。

一、樂问东西,玉汝于成:行学路上的王以东

王以东是李民雄、李真贵等中国打击乐学科开拓者之后的“继往开来者”,作为新一代“探路者”,他始终笃力前行,希冀“为中国打击乐发展闯一条新路”。王以东半个多世纪的“鼓乐人生”也正是中国打击乐学科发展的时代剪影。

(一)东零西散,杂取诸般

谈及自己的习乐经历,王以东总是满面的幸福与感恩,似乎他的成长从来一帆风顺。而事实上,记忆里的特殊年代,鲁北的乡村田野、农场的大喇叭、文艺宣传队的演出、擅长吹笙的邻家大哥,就是少年王以东全部的音乐世界。《姑苏行》《扬鞭催马运粮忙》《五字开门》《六字开门》《大寨红花遍地开》《草原巡逻兵》《微山湖船歌》《骑竹马》《挂红灯》《杜鹃山》《红灯记》……黄河向北三十里的乡野上空流淌的歌声、曲声、乐声,五花八门,东零西散,杂虽杂矣,却尽入少年心田,为王以东的人生抹下一层厚厚的底色。

这看似杂芜的“底色”或是“五零后…六零后”中国音乐人的共同记忆。尽管它显得不成体系,但却含着古今,蓄着雅俗,杂着中西。某种意义上,恰是这“底色”为之后中国音乐的发展提供了最基本的资粮。

(二)东握西问,积水成渊

20世纪80年代前后,尽管中国打击乐专业在上海音乐学院、中央音乐学院已经建立,但远难以称得上“全国性”与“体系化”。专业教育不同于启蒙,培养方案、课程、教材等系统性的教学设置是基本保障。然而,从山东艺术学院(1978-1981,下文简称“山艺”)到中国音乐学院(1981-1985,下文简称“国音”),王以东求学的近十年间,两所赫赫有名的艺术院校却连专职教师都无法配备。巧妇难为无米之炊,这是时代的无奈。而从不服输的王以东用“吃百家饭”的方式开启了他在“山艺”的求学之路。从校内的京剧科到校外的院团,只要有专业打击乐的地方,王以东都千方百计地拜师学艺。定音鼓、新疆手鼓、小军鼓、排鼓……学艺依旧“东零西散”,但中国打击乐专业的身份如同在他的大脑里装上了中央处理器,学的虽杂,却各有所归,各有所用。之后,王以东应届考入中国音乐学院,不能不说这是他面对困境不放弃的结果。进入“国音”,面对同样的境遇,王以东已是波澜不惊,“山艺”的经历使他很早就明白“办法总比困难多”的道理。如法炮制,王以东继续着“吃百家饭”模式。从专业院校到国家院团,从“中打”到“西打”,王以东像一棵久旱的青苗竭力汲取着来自各方的给养。王以东说:“那个时候学点东西不容易啊!每天只要学校没课,我就拎着个小包,装了些槌儿,出去找老师上课。”由此,同学们给成天拎着包急行的王以东起了个形象的外号——“教授”。这个善意的玩笑显然隐含着同好的由衷感佩。毕竟,这个“教授”心里装的、脑子里想的都是专业。在音乐院校里,任谁也不可能不对痴迷专业的人心存一份敬意!

王以东的求学经历折射出当时中国打击乐专业的“捉襟见肘”,而凭着山东汉子的倔强与智慧,王以东愣是开渠引水、掘地成湖,硬生生地把长在“旱地”里的自己“浇灌”成了一棵大树。

(三)东奔西走,锻造锤炼

作为优秀的演奏家,王以东在“中打”舞台的风采毋庸赘言。值得特别一提的是,听王以东论乐,中外各类曲目、当代乐坛往事,他烂若披掌,谙熟程度令人啧叹,见识之广、记忆力之好,堪称“活字典”。细闻其详.这得益于王以东多年广泛参与艺术实践的职业演奏生涯。

20世纪80年代,打击乐在乐队中的“不可或缺”与当时“中打”人才奇缺的矛盾早早地把“学生王以东”推到了聚光灯下。初入“国音”,他就成了郭兰英、王玉珍等歌唱家口中逢演必在的“小山东”。这段经历让王以东记忆犹新,“当时老师们上台演唱,都希望加一段打击乐,没有谱子,全靠老师们提要求,自己凭感觉即兴发挥,我学过的传统锣鼓全用上了”。深谙传统的老一辈音乐家当然明了打击乐之于舞台的重要意义.他们以这样一种特殊而颇为有效的方式“逼着”王以东学会了活用传统,用活传统。

从1985年到2000年.王以东先后以兼职、全职的身份工作于中央乐团(中国交响乐团前身)等国内顶级院团。时逢改革开放初期,中国音乐蓬勃发展,各种形式、各种探索层出不穷。同样是因为打击乐的不可或缺,更因为“通晓中(打)西(打)”,王以东成为炙手可热的当行人物。那段时光里,乐团演出年过百场,常变的是曲目,不变的是打击乐器声部永远可以信任的王以东。

彼时的王以东还承担了大量电影音乐和名家专辑中打击乐的录制工作,参与作曲家创作中的打击乐设计。中国打击乐庞杂而各具特色,当作品涉及“中打”时,即便是资深的指挥家、作曲家也需要与打击乐手沟通、探讨,甚至交由打击乐手担纲。据王以东回忆,八九十年代有不少名家专辑与电影音乐中的打击乐声部都是直接由他即兴完成,而在他看来这些都是很好的学习和锻炼机会。郭兰英、王玉珍、李真贵、方国庆、李西安、刘德海、刘明源、项祖华、胡炳旭、赵季平、杨青、阎惠昌、陈佐湟、王建华……从德高望重的前辈大师到同代人中的乐界翘楚,在与众多音乐家合作的过程中,王以东习惯性地开启“吃百家饭”模式,处处留心,时时学习。回顾往事,他总是强调“在社会实践的大学里又收获了一个沉甸甸的本科文凭”。

不待扬鞭自奋蹄,千锤百炼始成金。少年時,东零西散,杂取诸般;求学时,东捱西问,积水成渊;工作后,东奔西走,在学校与院团,“中乐”与“西乐”之间,锻造锤炼。数十年里,王以东在“传统”与“现代”中,求学问道,驰而不息,不知不觉已然东成西就。

二、踵事增华,陟遐自迩:行教路上的王以东

王以东的人生中有很多“第一”:求学时(1981),他是中国音乐学院恢复招生后的第一批打击乐专业学生,毕业时(1985),他是第一个留校任教的打击乐专业教师;乐团里,他是中央乐团最后十年高光时刻的亲历者,也是中国交响乐团(1996)第一批考核上岗的演奏员。……循时间节点,以学科史相观照,可知这些“第一”既是王以东艺术之路的“第一”,某种程度上也是中国打击乐专业发展历程中的“第一”,甚至在某个历史时段里还常常是“唯一”。

这对于个人来说是一种荣耀,然而对于中国打击乐专业建设而言,却多少有些尴尬——作为当代中国音乐创作的“必需”、管弦乐团的“必备”,中国打击乐的专业建设显然严重滞后。王以东身在其间,自然深知其弊。作为中国音乐学院中国打击乐专职教师,后又作为中国音协、中国民族管弦乐学会打击乐专业委员会的负责人,王以东更深感责任重大。

但是,专业建设不可能一蹴而就,需要有勇气与耐心,更需要有见识与智慧。数十年间,王以东登高自下,从基础做起,找准定位,找明出路.找到抓手,一点点地探索和构建中国打击乐的当代体系。

(一)由”传统”走向”现代”

中国打击乐专业建立之初,从教学内容到教学模式几乎都直接取自传统乐种,各类乐种中丰富的打击乐为其提供了充足的营养。但在现代教育机制下,中国打击乐必须建立一套符合时代要求的教学体系。自李民雄、李真贵等先辈开始,这就是中国打击乐界共同的目标和理想。那么,具体应该怎样建设?同行者众,见仁见智。

在王以东看来,明确中国打击乐专业人才培养目标是前提,“人才为谁培养?出口是什么?搞清楚这个问题,教学才有方向”。简言之,即是定位问题。王以东认为:“‘西打’有‘西打’的系统。‘传统打击乐’在不同乐种中各有体系。这都不需要(我们)去操心。音乐院校的‘中打’专业做什么?当代职业乐团打击乐声部的专业标准需求,就是各院校中国打击乐专业的人才培养方向和主要目标。”

王以东的认知是基于他多年奔走于专业院校与专业院团之间的深刻体会,其中隐含着一个基本事实,即当代的专业音乐教育是以职业化需求为导向的。就器乐专业而言,很大程度上,管弦乐团的建制决定着院校学科专业的设置。这当然有其不合理之处,但却是现代社会机制使然,无法回避。传统当然要继承,但中国打击乐总归要与时俱进,满足当代社会需求。本质上,这是中国打击乐“现代化”过程的一种必然。

(二)由“繁复”走向“系统”

1993年,李民雄在《中国打击乐》序言中写道:“中国打击乐器品种之多、音乐之丰富,可谓世界之最。但在民族管弦乐队的编制中和民族器乐的创作中,中国打击乐还未发挥出它的优势。在我国高等音乐院校中开设民族打击乐专业的也不多.所以在师资队伍和教材建设方面显得很薄弱。要弘扬中国打击乐这一举世瑰宝,需要我们作艰苦的努力。”李先生作为中国打击乐专业的开创者,风雨半生,言及现状仍颇感前路漫漫。20世纪60年代以来,在李民雄、李真贵等前辈带领下,中国打击乐界孜孜砣砣开拓出了一番新天地。然而,也正如李先生所言,中国打击乐品类众多,如何能在当代中国音乐语境中将其“优势”发挥出来,是个需要深入探讨的问题。

王以东勤于思考,善于总结,在中国打击乐学科专业建设的理论探索上可谓独树一帜。他立足“人才职业化”与“学科体系化”,从“当代职业乐团打击乐声部的专业标准需求”出发,从学理上捋顺“继承传统”与“进入现代”的伦理羁绊。进而,提出两个“十六字方针”:(专业发展层面)继承传统、守正创新、兼收并蓄、多元融合;(教学建设层面)由浅入深、循序渐进、以点带面、因材施教。笔者认为,从“体系化建构”来看.前者是原则、立场、理念,后者是路径、方法、措施,两相呼应形成了一个学科建设理论框架的两端。在此之下,王以东设想的“教学体系”基本要点是:“一个整体目标(培养中西兼顾、全面发展的中国打击乐专业的应用型、复合型、创新型人才).两个专业方向:中国打击乐专业演奏方向,节奏训练与打击乐应用教学方向,三个教学系统.课程系统、教材系统、训练系统。”由此,一种具有“范式”意义的中国打击乐学科专业的“以东模式”(或称”国音模式”)已初建其形。

从实践中走出来的王以东从不纸上谈兵,他认为,“说的再多,干事(业)得拿出实实在在东西来”。有了理论思考,王以东还要找到实践路径,找到抓手。检视中国打击乐学科专业的现状,王以东认为,专业教材缺乏系统性,社会考级教材与专业教材混为一谈,中国打击乐曲目屈指可数且缺乏针对性,等等。面对问题,王以东选择从基础做起,建设教材与曲库。他说:“没有针对性、系统性的专业教材和有明确技术要求的大量专业曲目做基础,谈什么都等于零。我的目标或者说使命,就是完成这个‘从零到一’的事情。”打击乐品类多,专业教学要分清主次,辨明基础项与扩展项,以技术目标为导向.梳理技术要点,针对性地编订曲目,由浅入深,循序渐进。王以东秉持着“缺什么就补什么”的工作态度:缺少教材,自己编;没有乐曲,自己写;不懂的就问,不会的就学。同时,他还认识到,建立中国打击乐的现代体系需要继承“传统”,也需要学习“外来”。结合自己的艺术经历,王以东明确指出:“在专业音乐教育里,中国打击乐缺少像‘西打’那样的严格规范的体系.(我们)应该学习。”曾经“乐问东西”的少年早已“玉汝于成”,“吃百家饭”的经历让他早早地打开了格局,深谙海纳百川的真谛。

中国打击乐专业从传统中走来,滋养丰盈但也不免繁复难解。要吸收转化,守正创新,就需要理清思路,建立系统认知。王以东一边以“职业化”与“体系化”为主旨论证学理,一边以“教材建设”与“曲库建设”为抓手夯实基础,自上而下、自下而上,两厢发力,将中国打击乐专业建设引向现代教育语境下系统化的学科建设之路。

较之前辈师长,中国打击乐专业新一代建设者有着更为强烈的学科建构意识。有如“以东模式”.从理论框架到实践探索.从指导方针到教学理念,从教学内容到课程设置,从教学曲目到技术轨范,历久弥新的中国打击乐正在从“繁复”走向“系统”,孕育更加符合时代需求的当代体系。21世纪,正逢所谓“百年未有之大变局”,中国打击乐学科专业建设需要有更多的“探路者”和“以东模式”,需要有更加多元、更为系统的深入探索。

结语:行者勇往,行者以东

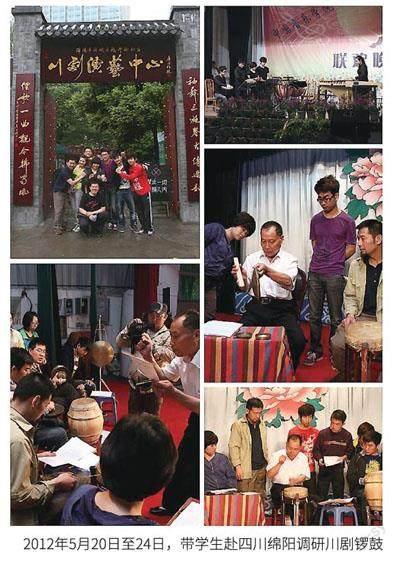

王以东的人生可谓一幅殊妙画卷,精彩纷呈:作为演奏者,从中央乐团到“国交”,他是打击乐声部不可或缺的当行人物;作为教育者,他执教中国音乐学院,从培养方案设计到课程建设,几乎是一个人撑起了一个专业;作为创作者,他积极探索,为打击乐曲库“增量提质”,为作曲家提供“以东的智慧”;作为社会活动者,他长期参与国内各打击乐专业组织的社会工作,策划、组织各种专业交流与推广活动,旨在弘扬中国音乐;作为研究者,从中国打击乐系列教材、《华乐大典·打击乐卷》到关于中国打击乐体系建设的系列文论,他笔耕不辍,笃行不怠。

这许多事看上去繁杂而琐碎,但在王以东那里却好像早做了安排,井然有序。何以能够如此?大概离不开经年“吃百家饭”练出的应变能力,更离不开他心中对于中国打击乐学科专业的职业使命。从被“山艺”老师选定为打击乐学生开始,王以东的人生就似被设定了一个程序,那时的他自然不知道未来会是怎样,但他十分清楚作为专业者当下应该怎样。立足当下,久久为功——就是这种朴实的职业观推着王以东一步步向前,直至今天。

历史的光照向个体,往往会通过个体折射出诸般色彩,留下不同温度。然而,这历史的光和热又何尝不是来自于个体,饱含着个体的色彩与温度!半个多世纪,“脚踏肥沃土地,面对无路荒原”的王以东,跋涉中不免孤独,奋进中时或困顿。然而,无论是孤独之于跋涉,还是困顿之于奋进,王以东内里外在都洋溢着一种果敢与无畏,一种豁达与坚强。如果用一个词来形容这种形象和状态.当是“行者”——行者何谓?行者勇往!行者何往?行者以东!

郭威 首都师范大学教授、博士生导师

(责任编辑 荣英涛)