2018—2022年锡盟南部汛期短时强降水时空分布及预警分析

2023-11-06白海云董春艳刘双源

白海云 董春艳 刘双源

(锡林郭勒盟气象局,内蒙古 锡林浩特 026000)

0 引言

内蒙古地区地处我国北部边疆,从东向西干旱程度逐渐增加,汛期(6—8月)降水占年总降水量的60%~75%,汛期强降水具有突发性、局地性等特点,极易形成城市内涝和洪涝灾害,对当地人民生命财产造成威胁,也给农牧业带来损失。

锡林郭勒盟(以下简称锡盟)南部地区位于阴山山脉北侧和大兴安岭山脉的余脉交汇处,海拔1000~1600m,多低山丘陵,在丘陵中有一些宽缓的沟谷,有较明显的河床,加之本地大部分为沙壤土,土质疏松,一旦出现高强度降雨,常形成泥石流和山洪。据统计,锡林郭勒盟南部地区有近30条山洪沟,特别是正镶白旗和多伦县由于特殊的地理地形,有多处的桥梁、涵洞,遇强降雨出现积水时,过往车辆、行人盲目通行容易造成车辆抛锚和人员被困,甚至伤亡等情况。如2022年6月11日,因强降水,太仆寺旗和多伦县发生局地洪涝,造成房屋倒塌、棚圈受损、农作物和草场受灾、牲畜死亡等,直接经济损失达903.34万元;2022年8月2日,因强降水,正镶白旗明安图镇乌宁巴图嘎、三面井嘎查发生局地洪水,造成2人死亡。根据对近年灾情的普查,南部地区出现降水量20mm/h以上的短时强降水事件具有较强致灾性。因此,对南部地区强降水的时空分布研究尤为迫切。

1 资料与方法

利用锡盟南部地区5个国家气象站和155个加密自动站逐小时降水资料,剔除可疑站次,统计南部地区2018—2022年汛期(6—8月,下同)逐小时降水数据,并将某站降水量≥20mm/h,记为一次短时强降水事件,参考孙修贵[1]对不同阈值雨强的分类和统计办法,考虑降水的基本特征和实际业务的需要,分别按照降水量为20~30mm、 30~50mm和大于50mm这三种情况统计不同降水量级的短时强降水事件,分析2018—2022年以来南部地区夏季短时强降水的时空分布、强降水频次特征。

2 短时强降水时空分布特征

2.1 短时强降水时间分布

从南部地区短时强降水逐旬分布看(图1),6月上旬短时强降水发生频次较少;从6月中旬开始,随着副热带高压北抬,短时强降水发生频次迅速增多至50次左右;至7月中旬,频次达峰值,为113次;7月下旬,频次开始回落至50次左右。分析表明,夏季50%以上的短时强降水事件发生在7月中旬至8月上旬。

图1 2018—2022年汛期锡林郭勒盟南部地区短时强降水频次逐旬分布

2.2 短时强降水空间分布

2018—2022年汛期锡盟南部地区共468站次短时强降水事件,如表1所示。其中,正蓝旗、多伦县短时强降水发生频次较多,分别为128、125站次,其次为太仆寺旗117次,三站占南部地区夏季短时强降水总发生次数的80%;镶黄旗和正镶白旗分别为41、57站次,仅占20%。

表1 2018—2022年汛期锡林郭勒盟南部地区短时强降水空间分布 单位:站次

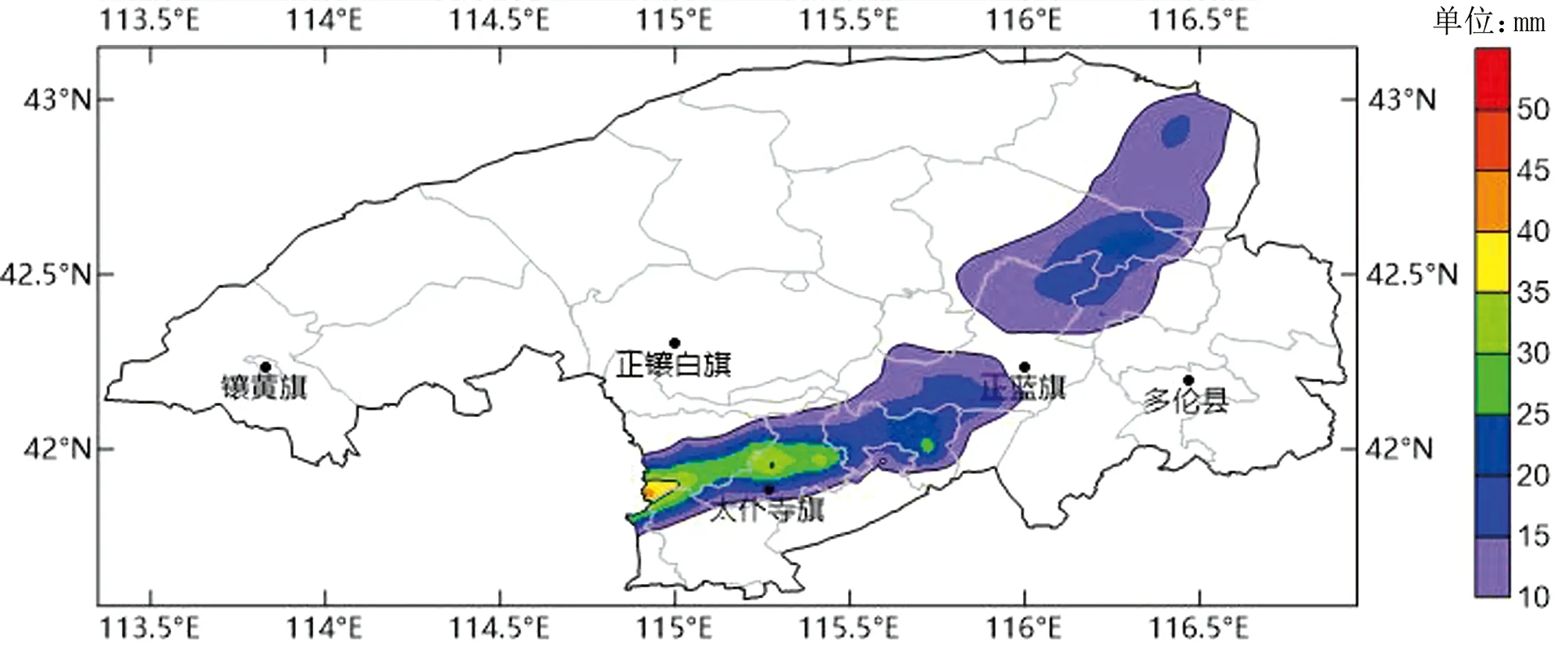

由图2可知,夏季,南部地区短时强降水分布较集中,主要分布在东南部地区,包括太仆寺旗、正蓝旗和多伦县,约占总发生频次的80%。统计表明,6月是夏季短时强降水最不活跃的时段,仅92次,占总发生频次的20%,而东南部地区短时强降水发生频次约占该月总频次的85%;7月为最活跃期,多达226次,占汛期总发生频次的50%,而东南部地区短时强降水发生频次约占该月总频次的75%,其中正蓝旗的乌日图社区站和多伦县的砧子山墓葬群站强降水累计次数最多,达10次;8月频次开始逐渐减少,为150次,占总频次的30%,而东南部地区短时强降水发生频次约占该月总频次的81%。从短时强降水空间分布来看,短时强降水高发区域主要集中在东南部地区,特别是太仆寺旗东部、正蓝旗南部、多伦县北部区域。

图2 2018—2022年锡林郭勒盟南部地区汛期短时强降水累计发生次数空间分布(审图号:蒙S(2019)33号)

2.3 短时强降水强度分布

按照1h降水量为20~30mm、30~50mm和大于50mm这三种情况分别统计了南部地区夏季不同强度的短时强降水发生次数(表2)。 从表2可知,夏季主要以1h降水量在20~30mm的短时强降水为主,占夏季短时强降水总频次的74%。1h降水量20~30mm的短时强降水7月最多,高达163站次,6月最少,为69站次;1h降水量30~50mm的短时强降水占总频次的23%, 其逐月分布与1h降水量20~30mm的短时强降水规律类似;1h降水量50mm以上的短时强降水占总频次不足3%。

表2 2018年—2022年汛期锡林郭勒盟南部地区不同强度短时强降水的累计发生频数 单位:站次

统计表明,6月1h降水量30~50mm的短时强降水事件74%发生在太仆寺旗和多伦县,主要集中在多伦县的蔡木山乡和西干沟乡、太仆寺旗的永丰镇和红旗镇,共计13站次;7月降水量30~50mm的短时强降水事件近40%发生在正蓝旗的北部(那日图苏木、哈毕日嘎镇、上都镇),共计22站次,20%发生在多伦县的西部(蔡木山乡、西干沟乡),20%发生在太仆寺旗的中部(永丰镇、宝昌镇);8月降水量30~50mm的短时强降水事件近47%集中在多伦县的北部和东部(蔡木山乡、滦源镇),共计14站次,23%发生在正蓝旗的上都镇及周边。 而短时强降水雨强极值在50.0mm/h以上的多发生在正镶白旗南部(星耀镇和宝拉根陶海苏木),其次为多伦县的北部(蔡木山乡)和太仆寺旗(千斤沟镇)。

2.4 极端短时强降水分布

从极端短时强降水(1h降水量超过50mm)分布情况看(图3),6—8月共12次,其中7月占50%,小时雨强极值达77.9mm。极端超时强降水的频次累计最多出现在正镶白旗境内,为5站次,其次为多伦县蔡木山乡的4站次。所以,夏季需密切关注正镶白旗和多伦县蔡木山乡的极端短时强降水事件。

图3 2018—2022年汛期锡林郭勒盟南部地区极端短时强降水频次分布

3 强降水与地形特征分析

地形对大气环流的影响主要有两方面作用,一是动力作用,二是热力作用。其中,动力作用又可分为动力阻挡作用和摩擦作用[2]。迎风坡具有动力和屏障作用,可以使气流绕地形流动和迎风坡形成气旋性辐合,对降水产生明显的增幅作用[3-5];地形高度抬升和边界层摩擦有利于冷暖空气的交汇,使不稳定能量积聚,对流增强,就容易产生强降水。

地形高度的变化对山地突发性暴雨的强度与落区有重要影响。 山脉迎风坡的地形抬升会使气流产生强烈的垂直上升运动,配合充足的水汽条件促成暴雨的发生。

由图4可以看出,锡盟南部地区短时强降水高发区的地形或下垫面特征有两种类型。 一是山谷喇叭口地形(长方框区域),主要位于锡盟南部偏南地区,如太仆寺旗东部、正蓝旗南部和多伦县西部地区,山体两侧海拔落差较大,多呈明显的山谷喇叭口地形,当气流进入喇叭口之后,因地形收缩,使气流辐合加强。同时,在喇叭口谷地的迎风坡上,气流上升运动加剧,降水效率更高、雨强更大[6]。二是南风迎风坡地形(椭圆形区域),主要位于正蓝旗北部,因有阴山山脉中段辉腾锡勒的阻挡,为南风迎风坡地带。暖区降水低层多盛行偏南风,迎风坡地迫使气流绕流和抬升,致使暖湿气流易在中尺度地形迎风坡造成水平辐合,气旋式涡度增加,产生风场切变,这恰好解释了暴雨多发生在迎风坡的原因[7-8]。

(a)短时强降水频次分布

4 短时强降水发生前1~2h地面监测预警技术分析

4.1 天气概况

2022年6月11日午后至傍晚,锡盟南部地区出现暖区对流性强降雨,伴短时强降水、冰雹、雷暴大风,过程累计雨量≥50mm的共计17站,主要集中在太仆寺旗(12个站)和多伦县(5个站)。

14—18时共出现26站次短时强降水,落区主要集中在太仆寺旗北部和多伦县北部,与2018—2022年统计南部地区的短时强降水落区基本一致。因此,今后在发布临近预报和预警信号时,可重点关注该区域的短时强降水。

从小时雨强看,1h降水量20~30mm的共计18个站,1h降水量30~50mm的共计8个站,最强降雨集中时段为15—17时;最大小时雨强出现在太旗丰胜村,达40mm/h,其次在多伦羊盘沟,为33.4mm/h; 5min最大雨强出现在太旗丰胜村,为10.8mm(15时15分),其次出现在多伦羊盘沟,为7.9mm(16时35分)。

4.2 地面要素场变化特征

将此次短时强降水过程3个时次(16—17时)的小时雨强与自动站前1h的气象要素场(气压、气温、相对湿度、露点温度)变化进行相关性分析。结果表明,在强降水发生前,小时雨强仅与1h变温之间存在显著负相关关系,相关系数为-0.236,相关性通过 0.05 的显著性检验,相关性较高,而与1h变压、变湿等要素无明显相关关系。这说明地面温度场的变化对强降水落区是很好的指示意义。在有降水背景条件下,可通过地面温度要素,提前1~2h发布临近预报或预警信号,为应对灾害性天气争取宝贵时间。同时,地面风向、风速的变化也是触发强对流发生的直接动力条件和水汽辐合的有利条件。

下面就此次短时强降雨过程的温度场和风场变化与强降水落区的关系进行相关性分析。

4.2.1 温度场变化特征

从此次强降水过程温度场演变看,强降水发生前1~2h温度场的变化规律表现为等温线由疏变密演变,最终形成明显的等温线密集带。同时有冷舌生成,并由西北向东南移动,表明南部地区有强冷空气从西北向东南方向侵入。

如图5所示, 2022年 6月11日15—16时,太仆寺旗丰胜村出现最大小时雨强为40.0mm/h(图5a),在强降水发生前1~2h,15时在太仆寺旗北部已经有负变温中心生成,中心强度大于-10℃/h(图5c),且向下游方向移动,丰胜村出现负变温,温度由14时的20.4℃降至15时的15.6℃,降幅达-4.8℃/h。说明强冷暖空气交汇处,即负变温中心的前沿变温梯度大值区,出现短时强降水。随着系统的南下,16—17时,多伦县羊盘沟村出现最大小时雨强为33.4mm/h(图5b),在强降水发生前1~2h该站也出现负变温,温度由15时的17.2℃降至16时的15.4℃,降幅为-1.8℃/h,但其相邻站小河村温度降幅达-6.2℃/h(图5d),加之此处特殊的峡谷和迎风坡地形,使变温梯度大值区出现强降雨。

(a)16—17时强降水落区

从变温场变化及移动方向看,变温梯度大值区经过之处均出现短时强降水。由此可见,负变温变化是指示性较强降水的一个重要气象要素。

4.2.2 风场变化特征

从地面自动站风场分布看(图略),南部地区一直处于气旋前部西南气流中。强降水发生前,在西南部地区有明显的地面辐合线,为强降水的发生提供动力条件。至15时,即强降水发生前1h,太仆寺旗南部地面风速加大,达12mm/s,说明水汽输送条件转好。从风速辐合看,在太仆寺旗北部有明显的偏南方向的风速辐合;从风向辐合看,与北部的西北风形成明显的风向辐合,辐合带附近开始出现较大量级降水。随着系统的南压,此辐合带一直维持至18时,所经之处均出现≥10mm的强降雨区,之后降水强度逐渐减弱并移出。因此,做临近预报、预警服务时,应关注地面风向、风速辐合区域及冷暖空气交汇的区域及移动方向,以此判断强降雨发生区。

5 结论

利用2018—2022年锡盟南部地区自动气象站逐小时降水观测资料,分析短时强降水的时空分布特征,以及落区与地形的关系,并通过实例来分析短时强降水发生前1~2h地面要素变化特征,得到以下主要结论:

①夏季50%以上的短时强降水事件发生在7月中旬至8月上旬,7月中旬频次达峰值。

②从短时强降水空间分布来看,短时强降水高发区域主要集中在东南部地区,特别是太仆寺旗东部、正蓝旗南部、多伦县北部区域,占总发生次数的80%。

③从短时强降水强度分布来看,夏季主要以20~30mm的短时强降水为主,占总频次的74%,其中近一半发生在7月,高发区集中在东南部地区的正蓝旗北部、多伦县的西部、太仆寺旗的中部。

④从极端短时强降水分布情况看,雨强极值在50.0mm/h以上的,主要集中在7月,占总频次的50%,高发区集中在正镶白旗南部和多伦县蔡木山乡。

⑤短时强降水高发区从地形分析来看,南部偏南落区为山谷喇叭口地形,南部偏北落区为南风迎风坡地形。

⑥在强降水发生前1~2h ,变温与小时雨强之间存在显著负相关关系,与其他气象要素无明显相关关系,负变温中心前沿梯度大值区出现了短时强降水。因此,负变温变化是指示较强降水的重要气象要素。

⑦地面风向、风速的变化是触发强对流发生的直接动力条件和水汽辐合的有利条件。关注地面风向、风速辐合区域及冷暖空气交汇的区域及移动方向,即可判断强降水发生区。