数字化转型、绿色技术创新与企业ESG表现

——环境规制的调节作用

2023-11-02杨永杰阮鑫妍

杨永杰,阮鑫妍

(甘肃政法大学 商学院,兰州 730070)

引 言

党的二十大报告明确提出我国要“积极稳妥推进碳达峰碳中和”,并强调“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革”。可见,在“双碳”目标下大力推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现企业高质量可持续发展的关键举措。ESG理念关注企业对环境的影响(Environmental)、社会责任的履行(Social)及内部治理情况(Governance)三个方面,其在积极引导企业贯彻绿色发展理念、提高社会责任和治理效能的同时也是当前国际社会衡量企业绿色发展水平的重要标准(Baker et al.,2021)[1]。中国的ESG实践起步较晚,但自2020年9月“双碳”目标提出以来,ESG信息披露与相关政策也引起了社会各界的广泛关注。越来越多的企业开始加大ESG投入,积极开展ESG实践,并加强ESG信息披露力度。然而,现阶段我国部分上市企业依然存在ESG意识淡薄、ESG信息披露不足以及个别企业ESG评级较低的情况(胡洁,2023)[2]。因此,如何提升企业的ESG表现也成为当前我国积极落实“双碳”目标以及助力企业实现高质量可持续发展的重要议题。与此同时,随着数字经济时代的全面到来,数字化转型已成为企业增强市场竞争力和谋划长远发展布局的迫切需求,利用数字赋能提高企业在环境和社会责任上的表现、促进公司管理效能和治理能力的提升也越来越成为企业实现高质量可持续发展的重大战略选择。此外,伴随着市场竞争的日益加剧以及推动经济社会低碳转型发展,绿色技术创新作为绿色发展理念与创新驱动技术的结合,也成为解决当前社会经济与绿色环境协调发展的重要途径(Quader et al.,2015)[3],即企业要想得到可持续发展、实现经济绩效的稳定增长,就必须要重视绿色创新能力的提升。鉴于在企业实施绿色行为和实现绿色发展过程中环境规制起到了重要作用(CHEN et al.,2014)[4],其内在机制就是将具体的环境需求转变为标准化的书面文件或政策,然后以强制性的手段去要求企业实施一系列有利于环境、有利于企业绿色发展的行为。

综上,有必要引入绿色技术创新和环境规制,进一步探讨在“双碳”目标下数字化转型是否以及如何影响企业的ESG表现,绿色技术创新能否在两者之间发挥中介作用,环境规制是否能够调节数字化转型对绿色技术创新的影响。基于此,本文将数字化转型、绿色技术创新、环境规制与企业ESG表现纳入同一理论框架进行实证分析。

本文与以往研究的区别:第一,现有文献多集中于企业ESG表现的结果变量研究,即良好的ESG表现能够显著提升企业价值(白雄等,2022)[5]、企业绩效(袁业虎和熊笑涵,2021)[6]以及降低企业债务融资成本(李井林等,2023)[7]等,但鲜有学者去研究企业ESG表现的前因变量。此外,围绕数字化转型展开的研究也多集中于其产生的经济效应,而缺乏对数字化转型非经济效应的研究。因此,本文通过建立数字化转型、绿色技术创新与企业ESG表现的理论模型,打开了数字化转型与企业ESG表现研究领域的“黑箱”。第二,现有文献仅存在环境规制对绿色技术创新与企业ESG表现的单向研究,本文基于“波特假说”,创新性地提出环境规制这一调节变量,通过探究环境规制在数字化转型与企业绿色技术创新之间的调节作用,从而对政府相关部门绿色发展政策的制定产生重要的现实意义。第三,本文将“可持续发展理论”“绿色技术创新理论”和“利益相关者理论”作为企业ESG表现的动力解释,以“波特假说”来解释环境规制对企业数字化转型与绿色技术创新的影响,丰富了相关理论的研究,为提升企业ESG表现的研究方向提供了新的思路,为促进我国制造业企业高质量可持续发展提供了参考。

一、理论分析与研究假设

(一)数字化转型与企业ESG表现

随着数字经济的迅猛发展,越来越多的企业开始充分利用数字技术来提升财务绩效(白福萍等,2022)[8]、创新绩效(段华友等,2023)[9]、可持续发展(李源和薛玉莲,2022)[10]与企业价值(尚洪涛和吴桐,2022)[11]等经济绩效;然而,伴随着绿色、创新、协调与可持续发展成为当今新的时代主题,数字化转型的价值还体现在企业对环境、社会责任与公司治理等非经济绩效方面。在环境方面,数字化转型不仅能够带动企业技术创新能力的提升(吴浩强和胡苏敏,2023)[12],还能将其与绿色发展充分结合,例如将大数据、人工智能、云计算等数字技术应用在绿色生产、节能减排等多个环节,从而提高企业的环境治理绩效(林永佳等,2023)[13];在社会责任方面,数字化转型不仅有利于降低交易成本,提高企业的信息透明度(肖红军和商慧辰,2022)[14],还能够保证企业财务绩效的稳定增长(申明浩,2022)[15],推动企业服务化转型进程(赵宸宇,2022)[16],促使企业更好地履行社会责任;在公司治理方面,数字化转型既可以有效整合供应链上下游的需求信息与企业内部生产经营活动过程中的各种数据(Urbinati et al.,2020)[17],还能够通过缓解信息不对称来提高决策效率,并借助数字赋能加强对管理层的监督工作,从而提高企业的治理能力。因此,本文提出如下研究假设:

H1:数字化转型能够正向影响企业ESG表现

(二) 数字化转型与绿色技术创新

数字经济发展是一国经济结构转型的动力,有助于淘汰“高污染、高耗能”产业,并向高技术、低污染的绿色产业结构发展和升级,进而提升绿色技术创新能力(伦晓波和刘颜,2022)[18]。数字化转型可以为企业绿色技术创新资源的集聚、优化和配置提供强有力的工具支持,具体原因如下,其一,数字化转型能够优化企业创新资源、提高企业创新效率、降低企业能源损耗(林炜等,2023)[19],为企业更好地落实绿色创新发展提供技术支撑和资金保障,共同提高企业的经济效益与环境效益(宋德勇等,2022)[20];其二,人力资本也是绿色技术创新活动开展最为核心的投入要素之一,而数字化转型可以优化企业人力资本结构,强化人力和知识资本的外溢效应(郭丰等,2023)[21],从而为企业绿色技术创新提供良好基础,推动企业绿色发展;其三,数字化转型有助于企业降低信息不对称和资源消耗,使企业在价值网络中更易获取创新资源,实现绿色技术创新(肖仁桥等,2023)[22]。此外,企业作为落实“双碳”目标的重要实践主体,这就势必要求企业要在诸多绿色低碳发展目标的约束下,将数字化转型与环境治理、绿色创新发展有机结合起来,从而实现企业绿色技术创新的增量提质,即数字化转型能够为企业持续绿色创新发展助力(周雪峰等,2022)[23]。因此,本文提出如下研究假设:

H2:数字化转型能够正向影响企业绿色技术创新

(三) 绿色技术创新的中介作用

企业进行数字化转型既能直接推动企业ESG表现的提升,也是企业开展绿色创新的重要动力。一方面,企业能够通过利用数字资源来提升数字技术应用水平,还能更充分地整合与绿色环保相关的知识、信息与技术资源等来提高企业的环境监管力度和资源利用效率(崔琪等,2022)[24],从而提升企业的绿色创新能力(汪晓文等,2023)[25];另一方面,企业既能通过数字赋能加速内部知识与信息技术的相互交流,还能同外部企业之间形成创新知识共创网络(Subramaniam &Youndt,2005)[26],从而推动企业的绿色技术创新。由此可见,数字化转型为企业更好地开展绿色创新活动奠定了坚实的基础,即企业数字化转型程度越高,越能够将数字资源与绿色创新发展充分结合,从而提升企业的绿色技术创新能力,降低企业的绿色生产成本,提高企业绿色生产效率,进而有助于企业达到更优的ESG表现。因此,本文提出如下研究假设:

H3:绿色技术创新在数字化转型与企业ESG表现之间发挥中介作用

(四) 环境规制的调节作用

环境规制是提高企业绿色可持续发展的重要推动力(王旭霞等,2022)[27]。尽管国内外众多学者对环境规制与绿色创新的关系展开了一系列的研究探讨,但对于两者之间的关系并没有得出统一结论。具体观点如下:其一,环境规制与企业绿色技术创新之间存在显著的“U”型关系(李平和方健,2023)[28],并且在产权性质、行业类型等方面存在异质性差异;其二,波特假说(Poter and Linde,1995)[29]认为合理的环境规制有利于企业开展创新活动,尤其是通过技术创新带动企业生产力的提升进而促进企业长期的经济增长。后来也有众多学者通过实证研究表明环境规制确实可以正向促进企业的绿色创新(李思慧,2023;王晗和何枭吟,2022)[30-31];其三,新古典经济学认为,环境规制会造成企业生产成本的增加(张鑫,2022)[32],降低企业竞争力以及增大企业的生产经营难度,挤占研发投资,从而降低企业资金周转的灵活性,进而不利于企业绿色技术创新。综上,本文从“波特假说”的视角出发,认为科学恰当的环境规制能够激励企业优化产业结构,调整生产方式,推动企业绿色技术创新的发展。因此,本文提出如下研究假设:

H4:环境规制能够正向调节数字化转型对绿色技术创新的积极影响

二、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2012—2020年A股制造业上市公司为样本,相关数据来自万德(Wind)数据库与国泰安数据库(CSMAR)。样本数据进行如下处理:(1)对统计年份内ST、*ST与环境规制数据缺失严重的西藏地区企业进行剔除;(2)对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。最终筛选获得9 495个数据样本,利用 Excel 2010和Stata 16.0进行数据处理与分析。

(二)变量说明

1.被解释变量

企业ESG表现(ESG)。本文采用万德(Wind)数据库中的华证ESG评级来衡量企业的ESG表现。华证ESG评级分为“AAA-C”9级,其中评级结果“AAA”被赋予9分,“AA”被赋予8分,依此类推。

2.解释变量

数字化转型(Digital)。本文采用从国泰安数据库(CSMAR)中所获取的数字化转型数据,即以财务报表中所出现的含有人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术以及数字技术运用等五类特征词汇的频数加1然后取自然对数。

3.中介变量

绿色技术创新(GI)。本文采用中国研究数据服务平台(CNRDS)中所获取的数据,即通过将上市企业绿色发明专利申请数加1,然后取自然对数的方式来衡量。

4.调节变量

环境规制(ER)。国内学者常用污染治理投资(郑展鹏等,2022)[33]或治污支出占工业总产值的比重(陈平和罗艳,2019)[34]、环保支出与营业收入的占比(狄欣月,2022)[35]等单一指标来测量环境规制。本文参考任晓松等(2020)[36]的做法,选取2012—2020年各省份工业废水、工业SO2以及工业烟尘三个污染排放量指标,并利用熵值法来构建本文所需的环境规制综合指数。

5.控制变量

本文借鉴以往研究(张吉昌和龙静,2022;郝舒婷和张永红,2022)[37-38],以及考虑到其他因素也会对企业ESG表现产生影响,因此选取企业成长性(Growth)、资产负债率(Lev)、盈利水平(Roa)、董事会独立性(Ind)、地区经济发展水平(GDP)等作为控制变量。

本文上述主要变量定义如表1所示。

表1 变量的定义

(三) 模型构建

为检验数字化转型对企业ESG表现的影响机制,以及绿色技术创新的中介作用与环境规制的调节作用,设定模型如下:

ESGit=β0+β1Digitalit+∑βmCit+λi+μt+εit

(1)

GIit=β0+β1Digitalit+∑βmCit+λi+μt+εit

(2)

ESGit=β0+β1Digitalit+β2GIit+∑βmCit+λi+μt+εit

(3)

GIit=β0+β1Digitalit+β2(Digital×ER)it+β3ERit+∑βmCit+λi+μt+εit

(4)

其中,i、t分别代表企业和年份,β0代表常数项,β1-βm代表各自变量和控制变量对因变量的影响程度,Cit代表各控制变量,λi代表个体固定效应,μt代表时间固定效应,εit代表基准模型中的随机误差项。

三、实证结果与分析

(一)描述性统计

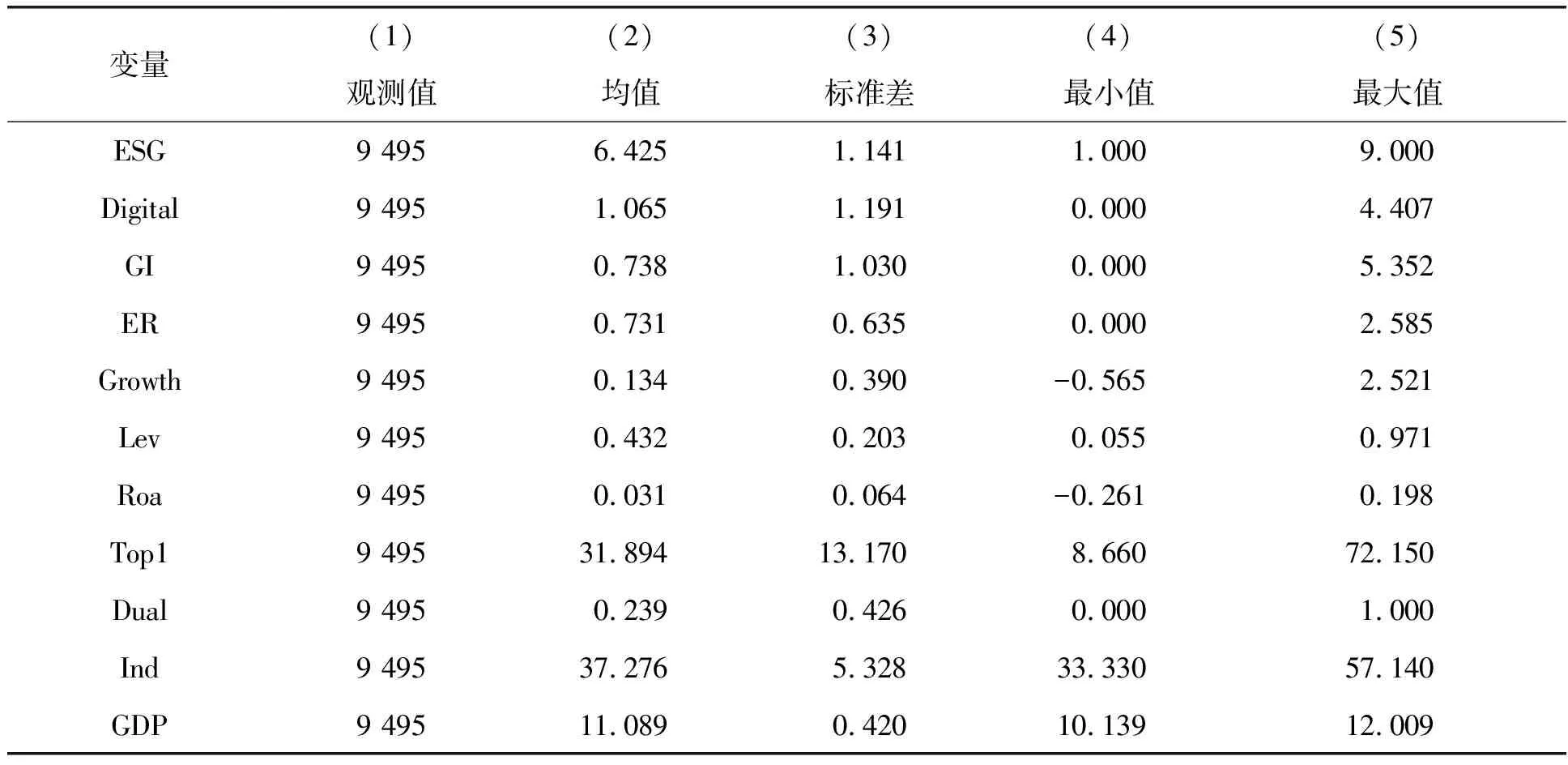

如表2所示,企业ESG表现的最大值为9.000,最小值为1.000,标准差为1.141,说明我国制造业企业ESG表现之间存在较大差异,但平均值为6.425,说明整体ESG表现情况较为良好;数字化转型的最大值为4.407,最小值为0,均值为1.065,标准差为1.191,说明我国制造业企业的数字化程度存在差异,且总体数字化水平较低;绿色技术创新平均值为0.738,最大值为5.352,最小值为0,说明我国制造业企业绿色技术创新程度总体上处于较低水平,且标准差为1.030,说明制造业企业之间绿色技术创新程度存在较大差异;环境规制最大值为2.585,最小值为0,平均值为0.731,标准差为0.635,说明我国实施环境规制的整体水平较低且存在一定差异,个别省份还有待加强。

表2 描述性统计结果

(二)相关性分析

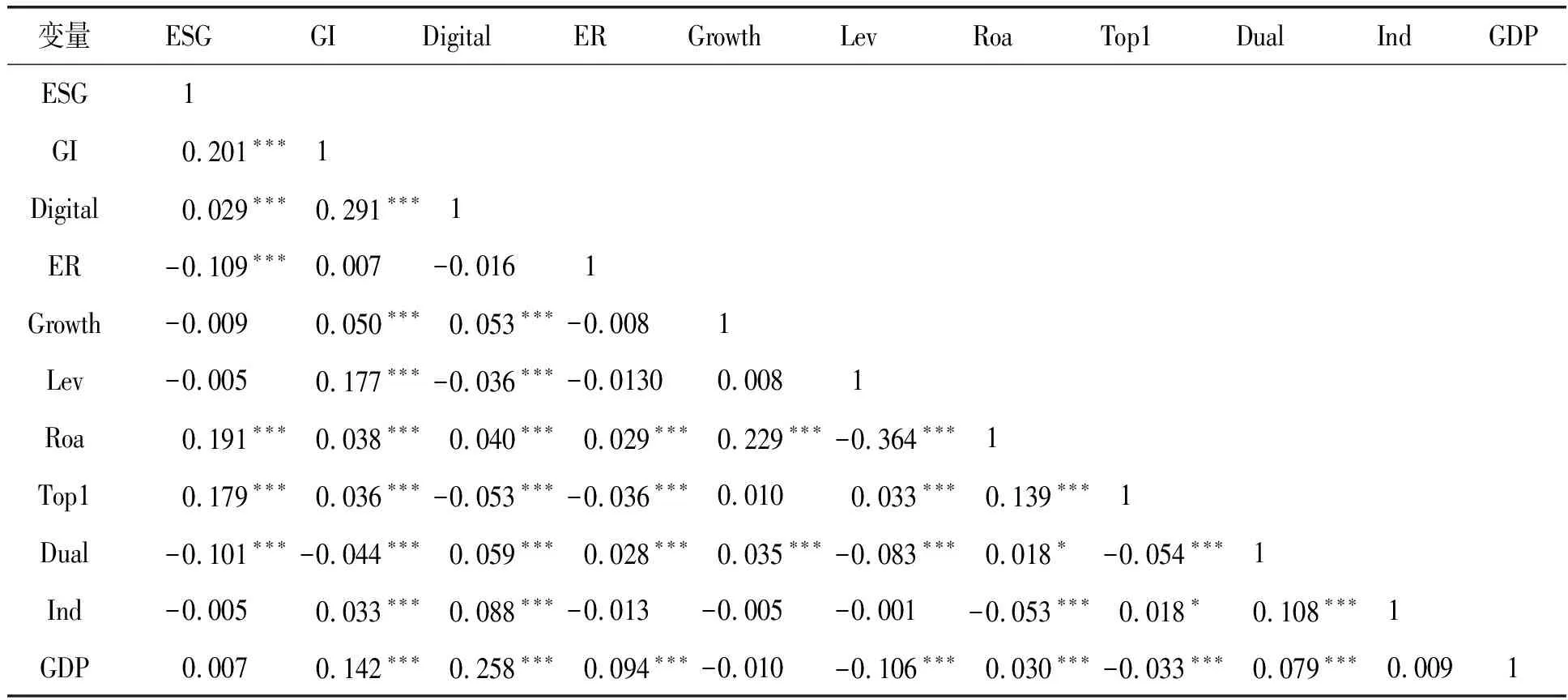

如表3所示,数字化转型与企业ESG表现在1%水平上显著正相关,相关系数为0.029,说明在制造业企业中,企业数字化转型的程度越高,越有利于促进企业承担环境、社会与公司治理方面的责任,从而提高企业的ESG表现;绿色技术创新与企业ESG表现在1%水平上显著正相关,相关系数为0.201,说明在制造业企业中,绿色技术创新水平越高,越有利于企业开展ESG实践,进而促进ESG表现的提升;数字化转型与绿色技术创新在1%水平上显著正相关,相关系数为0.291,说明在制造业企业中,企业的数字化水平越高,越有利于企业开展绿色创新活动,从而促进企业绿色技术创新的迅速发展。

表3 相关性分析结果

(三) 基准回归分析

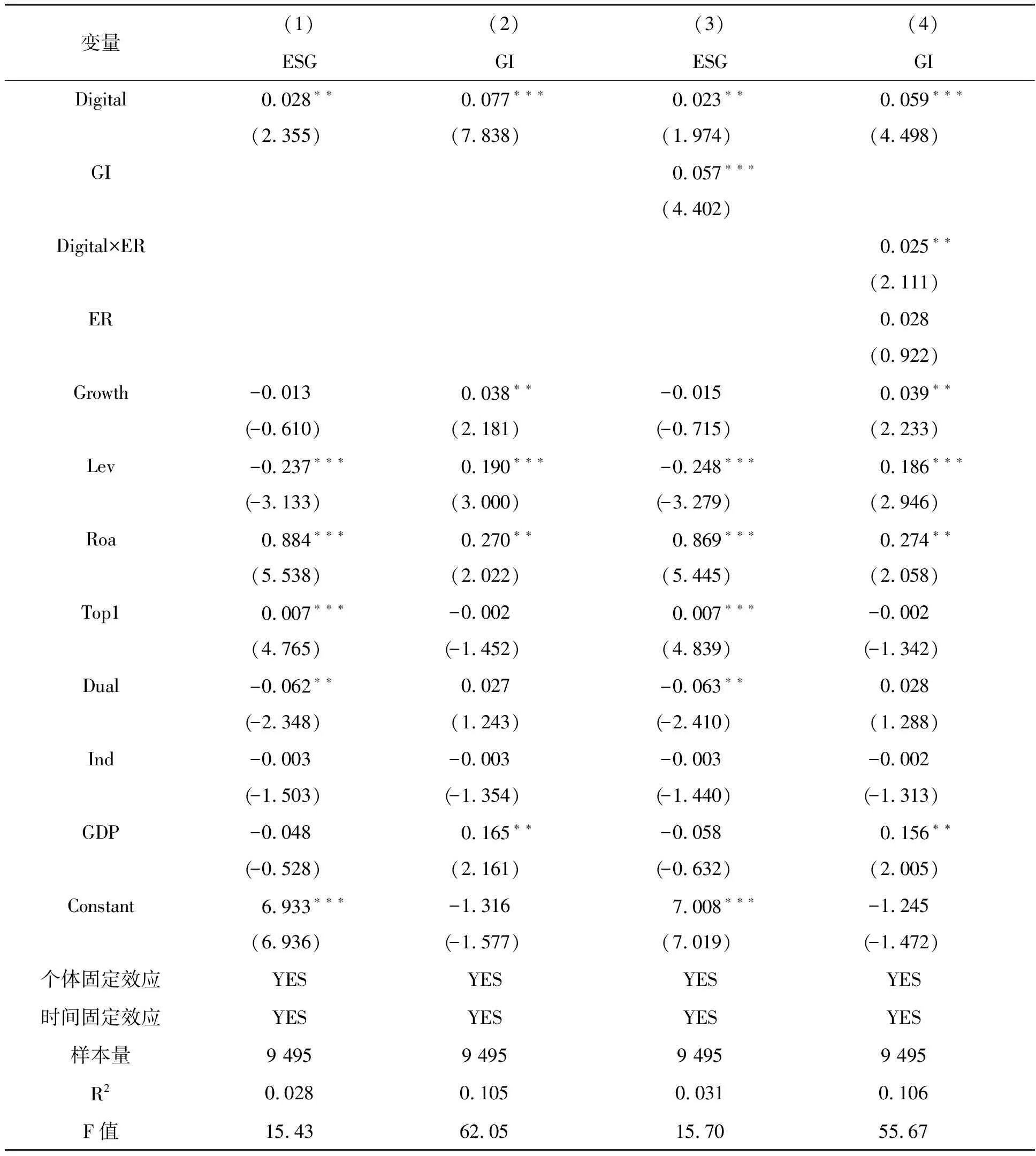

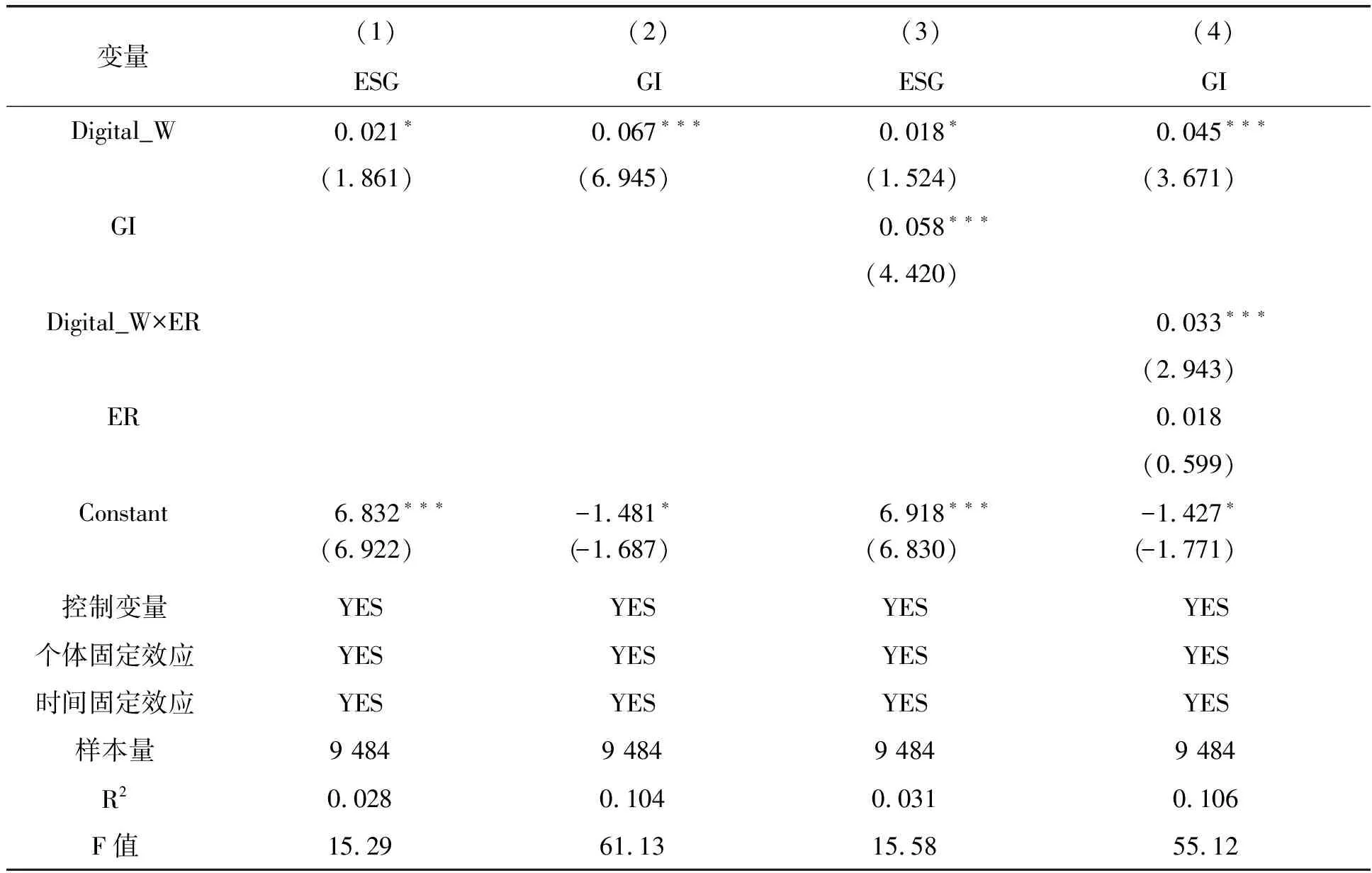

基准回归结果如表4所示。模型(1)考察了数字化转型与企业ESG表现之间的关系,结果显示:Digital与ESG之间的回归系数显著为正(β=0.028,P<0.05),说明数字化转型能够正向促进企业的ESG表现,假设H1得到验证;模型(2)考察了数字化转型与绿色技术创新之间的关系,结果显示:Digital与GI之间的回归系数显著为正(β=0.077,P<0.01),说明数字化转型能够正向促进企业绿色技术创新的发展,假设H2得到验证;模型(3)在模型(1)的基础上加入了GI变量,考察了其在数字化转型与企业ESG表现之间的中介作用,结果显示:GI与ESG之间的回归系数显著为正(β=0.057,P<0.01),且Digital与ESG之间的回归系数由0.028(P<0.05)下降至0.023(P<0.05),说明绿色技术创新能够部分中介数字化转型对企业ESG表现的积极影响,假设H3得到验证;模型(4)在模型(2)的基础上加入了ER变量和Digital×ER交互项,考察了环境规制在数字化转型与绿色技术创新之间的调节作用,结果显示:Digital的回归系数显著为正(β=0.059,P<0.01),Digital×ER的回归系数也显著为正(β=0.025,P<0.05),说明环境规制能够正向调节数字化转型与绿色技术创新之间的关系,假设H4得到验证。

表4 基准回归分析结果

(四) 稳健性检验

1.替换被解释变量

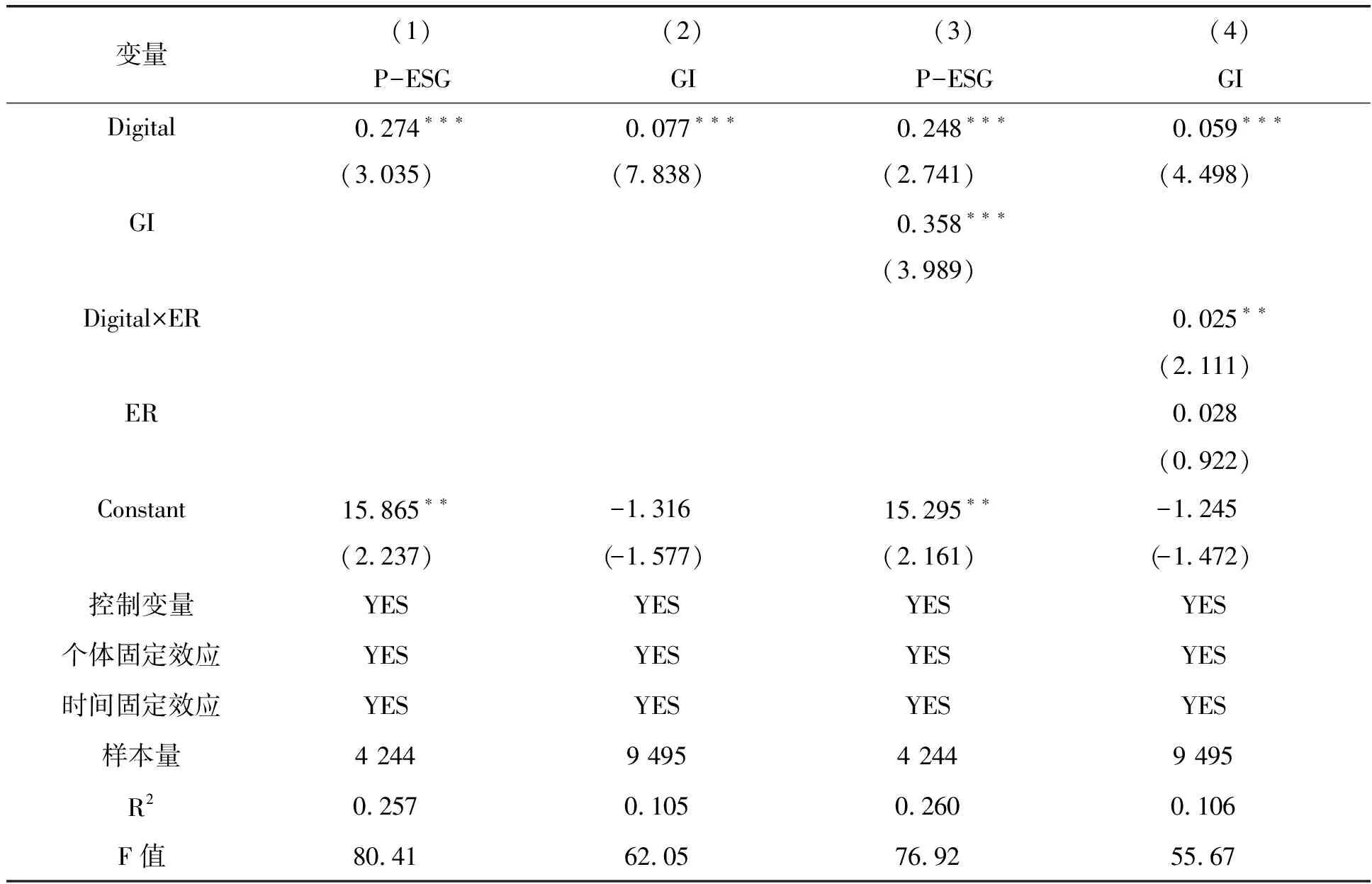

本文借鉴王治和彭百川(2022)[39]的做法,采用彭博公司提供的ESG评分数据(P-ESG)来替换基准回归模型中的被解释变量(ESG)。从表5中可以看出,数字化转型对企业ESG表现有显著的正向影响(β=0.274,P<0.01),且绿色技术创新在两者之间发挥部分中介作用,这与表4基准回归分析结果一致。

表5 替换被解释变量稳健性检验结果

2.替换核心解释变量

本文使用吴非等(2021)[40]基于Python对上市企业年报进行文本提取所构建的数字化转型指标(Digital_W)替换基准回归模型中所使用的国泰安数据库中的数字化转型指标(Digital)进行回归。由表6可以看出,本文研究结论在经过该稳健性检验后依然成立。

表6 替换核心解释变量稳健性检验结果

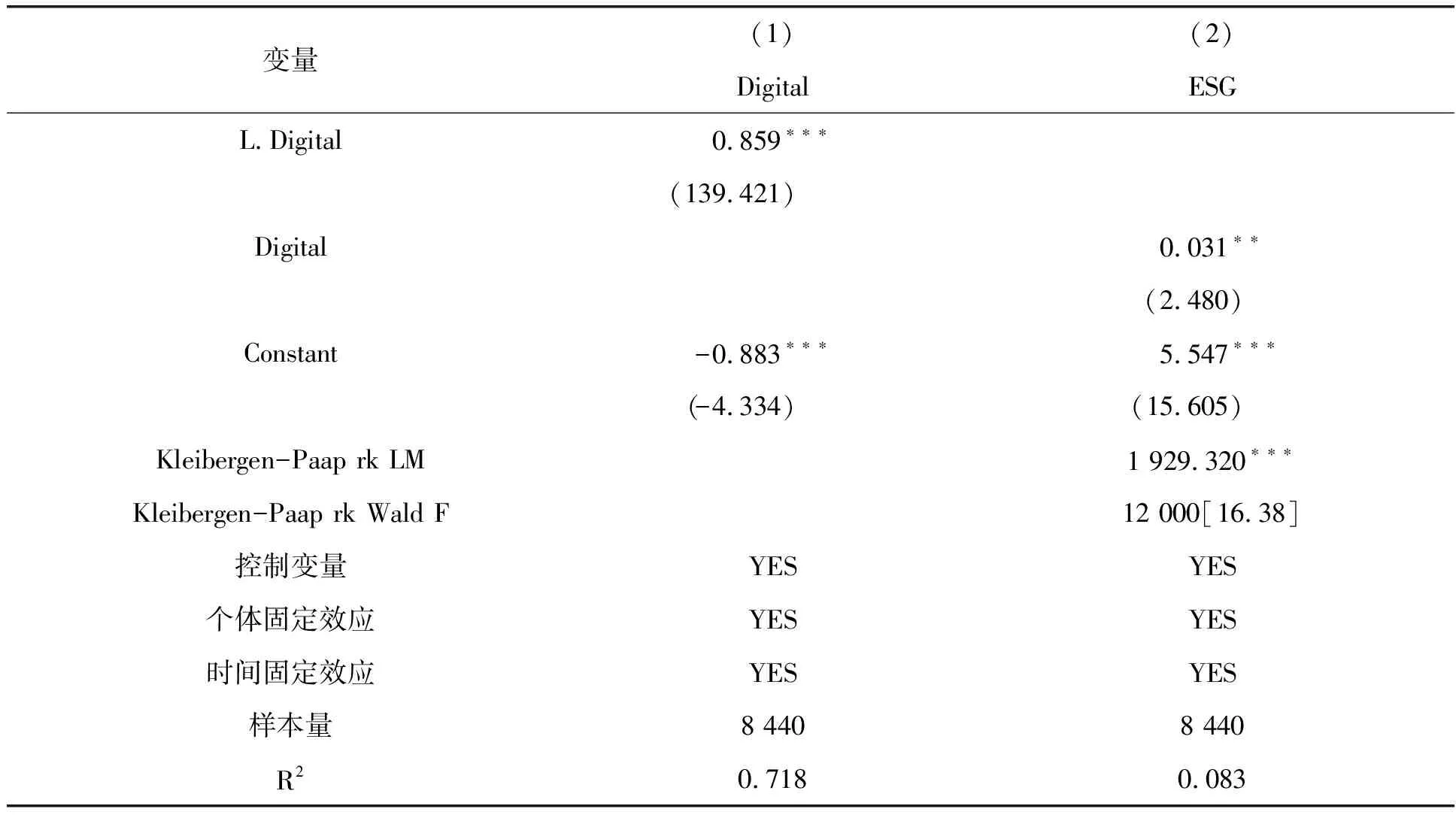

(五) 内生性检验——工具变量法

考虑到数字化转型与企业ESG表现之间可能存在双向因果问题,即由于企业ESG表现越好,越希望能通过数字技术等更好地带动企业环境、社会与公司治理等多方面能力的提升,从而对开展数字化转型的意愿更加强烈。因此,本文参考涂心语和严晓玲(2022)[41]的做法,将Digital滞后一期作为工具变量(L.Digital)进行回归。由表7可以看出:在第一阶段中,L.Digital的系数显著为正(β=0.859,P<0.01),说明选取L.Digital作为本文的工具变量满足了相关性的条件;在第二阶段中,Kleibergen-Paap rk LM统计量为1 929.320,且拒绝工具变量识别不足的原假设,Kleibergen-Paap rk Wald F统计量为12 000,大于Stock-Yogo weak ID test在10%显著性水平上的临界值16.380,说明拒绝弱工具变量的原假设成立,且Digital的系数显著为正(β=0.031,P<0.05),即本文研究结论H1在考虑内生性问题后依然稳健。

表7 内生性检验结果

(六)异质性分析

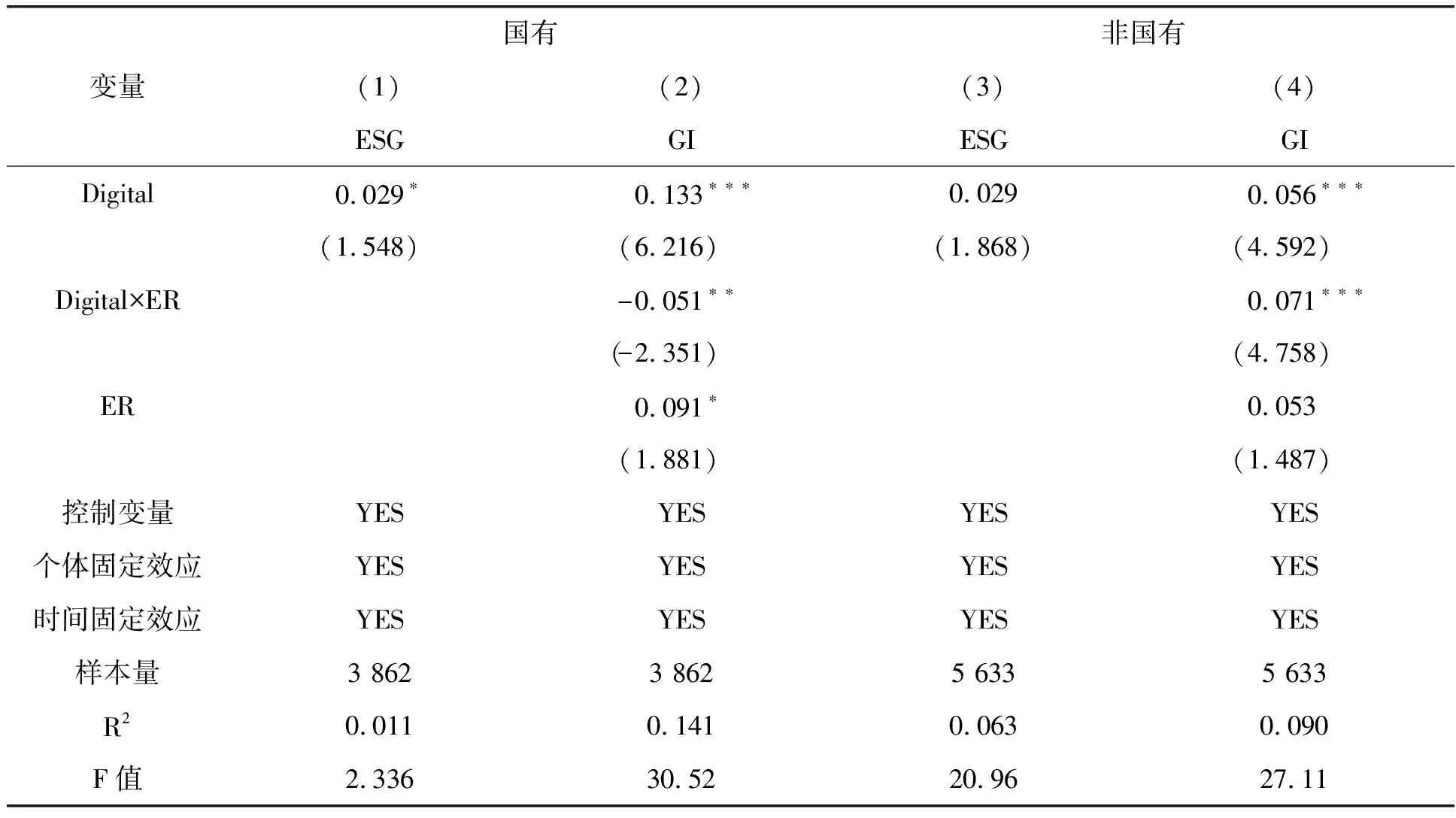

1.基于不同产权性质的分析

按照产权性质将样本企业划分为国有企业和非国有企业。由表8可以看出:其一,数字化转型对国有制造企业的ESG表现有显著正向影响(β=0.029,P<0.1),而对非国有制造企业的影响为正但不显著。主要原因是,与非国有企业相比,国有企业的数字技术资源更为丰富,对贯彻执行ESG理念的意愿也更为强烈,因此国有制造业企业数字化转型对企业ESG表现的影响更为敏感。其二,环境规制在国有制造企业中发挥负向调节作用(β=-0.051,P<0.05),在非国有制造企业中发挥正向调节作用(β=0.071,P<0.01)。主要原因是,国有企业本身就具有较强的环保意识,但如果环境规制的强度过大,将会导致国有制造企业的环境治理投入成本增加,从而给其创新发展造成一定的经济压力,进而抑制企业的绿色技术创新。

表8 产权异质性回归分析结果

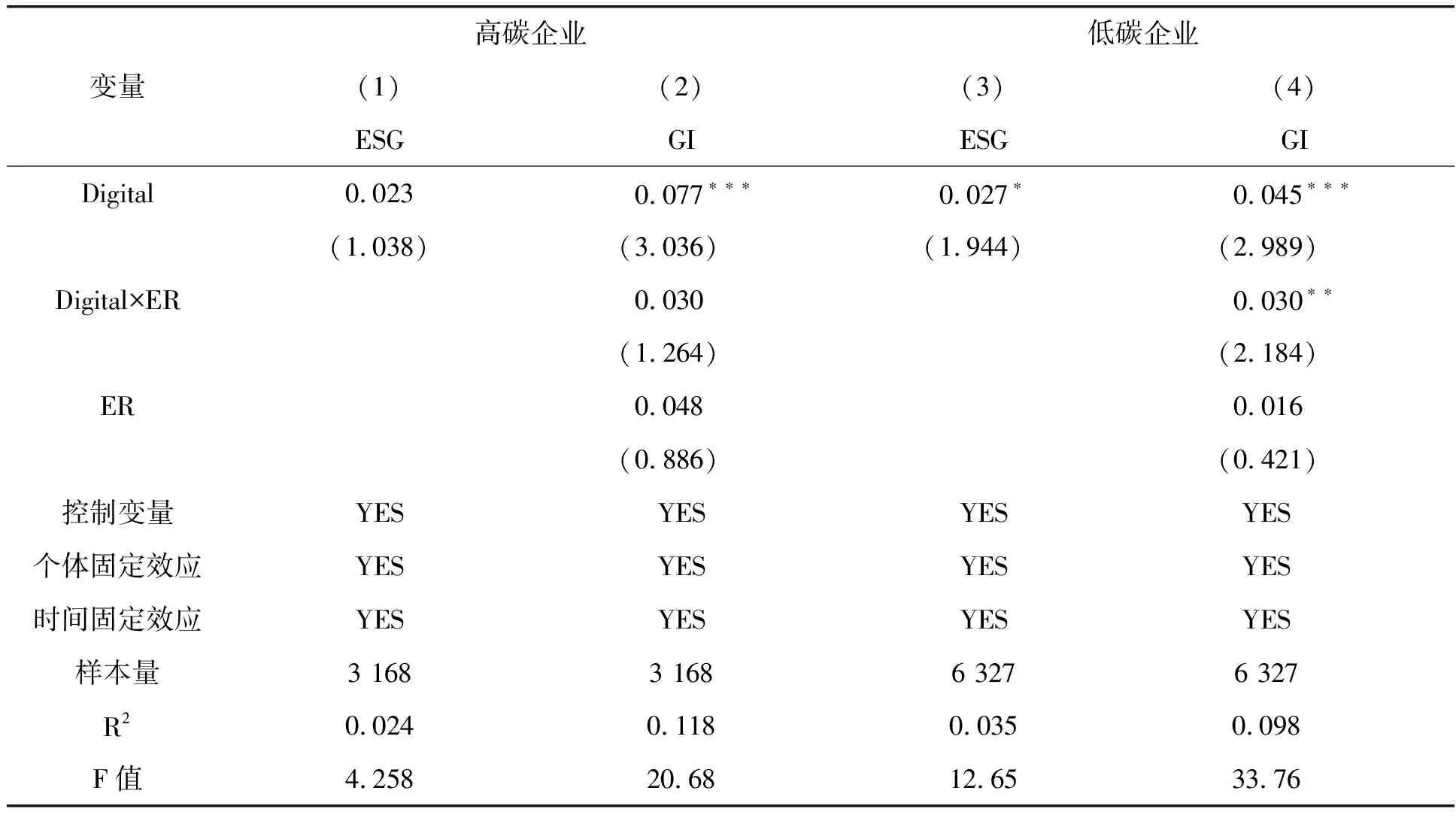

2.基于不同碳排放组的分析

本文参照王海军等(2022)[42]的做法,将样本企业划分为高碳企业和低碳企业两组,回归结果见表9。可以看出:其一,数字化转型仅对低碳企业ESG表现有显著正向影响(β=0.027,P<0.1)。主要原因是,高碳企业本身就面临着较大的碳排放压力、较低的ESG评分以及承担着较高的环境成本,从而导致其数字化转型程度落后于低碳企业,进而导致高碳企业数字化转型对ESG表现的敏感程度也小于低碳企业;其二,环境规制仅对低碳制造企业发挥正向调节作用(β=0.030,P<0.05)。主要原因是,相对于高碳企业,低碳企业本身就面临着较小的环保与经济压力,履行节能减排的意识也较为强烈,从而在面对环境规制时,低碳制造企业会更加积极地将数字技术与节能减排等绿色环保方面相结合,进而推动企业绿色技术创新与绿色发展。

表9 碳排放异质性回归分析结果

3.基于不同区域的分析

考虑到各地区资源禀赋、环境规制强度以及数字经济发展水平均有所不同,本文参考徐翔燕和马国勇(2023)[43]的做法,将样本企业划分为东部、中部和西部三个地区,回归结果见表10。可以看出:其一,数字化转型能够显著正向影响东部和中部地区制造企业的ESG表现,而对西部地区制造企业ESG表现的影响为正但不显著。主要原因是,东中部地区数字经济发展速度较快,形成了有利于企业ESG表现提升的良好环境,因此,相较于西部地区而言,中东部地区制造业企业利用数字技术提升企业环境、社会和公司治理效率,进而提升ESG表现水平的意愿更强烈,效果也更为显著。其二,环境规制在东部制造企业中发挥正向调节作用,在中部制造企业中发挥负向调节作用,在西部制造企业中调节效应不显著。主要原因是,东部地区经济发展较快,数字经济与环境规制的相互作用有利于环境规制政策的实施,进一步加快企业数字化转型,二者共同推动企业的绿色发展,中部地区经济发展相对平稳,环境规制和数字化转型的双重压力对企业绿色创新发展带来一定的资金束缚,而西部地区经济发展相对缓慢,数字资源与环境规制的实施措施相对匮乏,因此数字化转型与环境规制交互作用对企业绿色技术创新的推动效应不显著。

四、结论与建议

本文以2012—2020年我国A股制造业上市企业为样本,实证探究了数字化转型、绿色技术创新与企业ESG表现之间的相互作用关系,以及环境规制在其中的调节效应。得到如下结论:(1)数字化转型能够促进企业ESG表现的提升,且绿色技术创新在两者中发挥部分中介作用;(2)数字化转型能够显著提升绿色技术创新,即数字化转型程度越高,越有助于推动企业绿色技术的创新发展,且环境规制能够正向调节两者之间的关系;(3)国有、低碳与东中部地区制造业企业的数字化转型能够显著带动企业ESG表现的提升,而环境规制仅在非国有、低碳与东部地区制造业企业中发挥正向调节作用。

基于上述研究结论,本文提出以下建议:

第一,基于数字化转型对企业ESG表现的提升作用。对于地方政府而言,一方面,要加大数字经济基础设施的建设,尤其是加大西部地区数字化投入力度,缩小企业数字化水平区域发展差距,并通过增加财政补贴等激励手段鼓励企业利用数字技术提升治理效能,为我国制造企业进行数字化转型营造良好的外部环境;另一方面,在“双碳”目标下,地方政府更要积极调动企业开展ESG实践,引导企业重视并利用数字技术带动其对环境、社会责任和公司治理等方面表现的提升。对于企业而言,应当重视并积极为数字化转型的顺利实施创造丰富的内外部条件。在充分利用数字技术提升公司治理能力的同时也要重视对环境的保护,即要通过数字化转型来促使企业承担更多的环境、社会与公司治理等方面的责任。此外,尤其对于国有、低碳与中东部地区制造企业而言,更应该积极贯彻落实数字化转型战略,并通过充分利用数字技术来积极开展ESG实践,进而实现可持续发展。

第二,基于绿色技术创新的中介作用。对于地方政府而言,应通过制定并实施如发放绿色创新补贴、贷款及税收优惠等激励措施,促进企业积极利用数字技术赋能绿色创新,进一步发挥绿色技术创新在数字化转型与企业ESG表现中的重要传导作用;对于企业而言,要尽可能将数字经济应用到企业日常经营活动的各个环节,尤其要推动数字技术与绿色技术创新的深度融合,加快大数据分析等技术在绿色研发创新与低碳减排等过程中的应用,从而帮助企业减少污染、提升能源利用效率以及获得绿色核心竞争力,进而改善绿色经济绩效并促进企业ESG表现的提升。

第三,基于环境规制的调节作用。对地方政府而言,应科学合理确定环境规制的实施强度,采用多种环境规制工具,进一步完善包括压缩工业三废污染物排放量、增加地区环境治理投资力度、加大对排污超标企业的处罚力度、增加环境税等政策,充分发挥政府对制造企业的积极引导以及环境规制的创新驱动作用,促使其利用数字资源提升绿色创新能力,助力实现经济高质量发展;对于企业而言,在环境规制的背景下应充分认识到数字经济对企业绿色创新的重要作用(庞瑞芝等,2021)[44],尤其是对于非国有、低碳与东部地区制造业企业而言,更应该建立起污染排放、能源使用等各个环节的动态监测,加快企业通过数字化转型助力绿色技术创新的发展进程,以绿色低碳技术为核心,实现企业资源高效利用和经济与环境双赢的局面(杨冉冉和龙如银,2015)[45],进而促进制造业企业实现高质量可持续发展。