山西抗日根据地木刻的跨媒介叙事

2023-11-02庞慧敏

【摘要】作为抗战时期流行的宣传方式,木刻版画作品既是图像符号,也是图像传播媒介,它将人物的行动和事件组织起来,形成有情节的故事,构成意义世界的表达,完成叙事,实现故事的讲述者、文本与解读者间的互动交流。通过突出故事主题、聚焦故事主体实现语图叙事的协同,形成了意义并被记忆。其叙事功能的实现既依赖于创作者与读者之间的互动,也与其他媒介叙事共同构建了一致性的图像意义,即通过跨媒介叙事塑造集体记忆和文化记忆,唤起文化认同,通过情感叙事促进集体行动。因此,跨媒介叙事的核心不仅仅是其传播内容的形式,更重要的是符号—意义的生产,其现实意义在于成为构建历史记忆和人类文明进程的重要方式和实践路径。

【关键词】木刻宣传 图像叙事 跨媒介叙事 抗日根据地

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2023)4-097-08

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.4.014

木刻是在木板上刻出反向图像,再印在纸上的一种绘画艺术。“镂像于木,印之素纸,以行远而及众,盖实始于中国。”[1]中国古代版画从《金刚经》插图开始对文本进行说明和解释,主要用于复制,即制作时,画者、刻者、印者各自分工,画者依文本画像,刻者依画像雕刻,再由印者依版复制。中国的现代木刻版画最早出现于1928年由鲁迅创办的杂志《奔流》,虽用以为杂志配图,但强调版画的创作,“以刀代笔,以木代纸或布”,倡导画家自己画、自己刻、自己印,“所谓创作的木刻者,不模仿、不复刻,作者捏刀向木、直刻下去”。[2]作品内容直接反映社会现实,成为“战斗的艺术家”。1931年8月鲁迅发起的“木刻讲习会”被认为是新兴版画运动的开端。从形式上看,新兴木刻“当革命时,木刻版画之用途最广,虽极匆忙,顷刻能办”。[3]抗战时期,在根据地绘画材料匮乏的情况下,木刻版画成为流行的宣传方式。从内容上看,木刻版画不仅是艺术活动,而且是先锋运动的代表,将版画作为武器,展现尖锐的社会矛盾,抨击社会黑暗和腐败,是为大众呼声,“实在是正合于中國的一种艺术”。[4]木刻版画适应了人们的感受方式,不仅刻画迹象,还用迹象来写意,拓展新的价值表达,潜移默化人们的期待。木刻版画在抗日根据地如何实现意义传播的目的,需要从其生产和传播的逻辑起点来分析,探讨创作者和解读者之间的互动关系,即“画图”和“读图”的关系,考察传受双方如何通过叙事完成意义构建与解读。木刻版画作品既是图像符号,也是图像传播媒介。作为图像符号,如何生成意义和构建意义脉络的叙事?作为图像传播媒介即叙事媒介,又是如何达到表意和叙事的目的?语言与图像叙事对当下跨媒介叙事有何启发?文章基于对上述问题的回答,探讨跨媒介叙事的目的及其合理性。

一、图像媒介的叙事:抗日根据地时期的新兴木刻版画

叙事就是将符号、人物、事件勾连在一起的一系列关系。新兴木刻不仅是一种艺术形式,也是一种图像符号。作为平面图像符号,将人物的行动和事件组织起来,形成有情节的故事,构成意义世界的表达,完成叙事,对人类思想传播具有工具意义。然而,木刻版画不是一种故事的静态呈现和单向反映,而是故事讲述者与故事解读者以故事文本为中介进行双向动态交流的过程。

叙事的目的在于将意义传播给别人。作者可通过图像将自己的思想意识传递给他人,图像虽因观看者不同而造成指涉和意义不同,但构建意义的根本没有不同。从这一角度来说,叙事者为使观者在图像解读过程中避免意义损耗,往往在图像表达符号的选择和构建故事方式上尽量简单易懂,特别是以传递真实信息为主的宣传式图像,追求图像与其对应的对象高度相似性,以引发读者感观及心理反应,也就是用图像的再现形式,实现图像的意义传播功能。

木刻版画一般以单幅作品为主。单个图像具有独立性,能够直观性呈现,但解释性较弱,这被语言学家称为表意效果的意会性,其优点是善于展现微妙的意念流动,深层复杂的情意内涵有时能够整体传达出来;这一瞬间的造型或图像符号所携带的含义,就能长驱直入地抵达内心,从而实现沟通的目的。[5]

图像又是关于文化记忆、意识形态和社会惯例的象征符号,而叙事就是讲故事,是“人类对自身历史的一种记忆行为”。[6]图像创作者不会只是简单重复再现一个故事,而是尽量在注重忠实于故事本身的基础上,进行有意识的创作。因此,图像不是天然具有文化内涵的,而是由创作者将其解构并抽离出形象,再重构为符号,[7]符号化的图像便具有了所指含义,即具备了一定的象征意义。

抗战时期山西抗日根据地木刻作品大量使用“红太阳”这一特殊意象,象征“东方”国度——中国,其“光芒四射”的图像语言成为一个红色符号,召唤着中华儿女救亡图存的民族情感;侵略者的脸常常被刻画为尖嘴獠牙的怪物,象征着敌人的残暴与侵略战争的非正义性;中国抗战英雄的形象常常会放大呈现,且骨骼与肌肉线条突出,表现了八路军战士高大伟岸的英雄形象。

有形的画面符号所呈现的图像意义,以及图像生成意义的脉络,需要读者的理解与想象。语言叙事是文字符号意义与人的想象力结合实现的故事讲述,图画叙事是图像符号意义与人的视知觉和想象力相结合实现的故事讲述,而人的想象力来自经验,结合已有的经验或阅读体验,构建合理情节或嵌入想象创造,使图像的表达功能得以实现。

读者的经验来自多种渠道和媒介,对图像理解越深入,表明其获取的信息越丰富。可见,读者对于图像的理解来自多种渠道和媒介的故事讲述,能够使读者穿梭于故事内容,将不同媒介表现的情节和细节进行勾连,从这个意义上来讲,读者通过图像唤起了媒介间的协同叙事。而图像成为完成故事叙述和传播以及实现叙事价值的媒介,即成为与语言一样的叙事媒介,是完成叙事过程和实现叙事价值的载体。

二、语图叙事的协同效应:作为宣传的抗日根据地木刻作品

语言是现实事物的能指,词汇对应形象,由此开始叙事。而图像需要借助时间和空间的张力进行构图,也就是通过场景描写进行情节补白,实现图像叙事。一方面,图像可内化为思维语言,而语言可使人们在头脑中描绘出生动的图像;另一方面,语言要素会限制一个图像的解读,而图像的说明性又可稳固对于模糊的词语文本的理解。图像与语言这种互相区别又互相依赖的性质,被称为语图互文性,是衡量图像叙事是否实现的标准,也就是叙事者的意义传达和解读者的意义理解是否一致,其实质是语图互文的结果。

报刊插图是语图协同的重要表现。抗战时期,“木刻家以报纸、杂志作为最好的发表阵地,而报纸、杂志则以木刻作品活跃篇幅,扩大宣传”。[8]中国共产党机关报《新华日报》从创刊之初,即使用木刻版画作为主要的图片宣传方式,并在1942年2月11日第4版创办木刻副刊《木刻阵地》。1931年1月1日,中国共产党北方局机关报《新华日报》(华北版)创刊,为丰富、美化报纸版面,鲁艺木刻工作团成员被派去报社,负责为报纸刻制刊头、插图、木刻连环画和漫画。据统计,《新华日报》(华北版)共刊出报眼木刻370幅,插图42幅,连环画13套。[9]重大节日或周年纪念的报道也基本都使用木刻插图。

木刻用以配合报纸报道新闻事件(见下页图1)。如焦心河的《艰苦奋斗的东北义勇军》为《新华日报》1939年2月28日第4版刊登的社论《东北抗日联军在艰苦奋斗中的经验与教训》配图,张望的《保育反侵略的小战士》为《新华日报》1939年4月4日第4版发表的社论《推广创立托儿所的运动》配图,金吉的《追悼新四军平江遇害烈士》为《新华日报》1939年8月13日发表的文章《追悼新四军平江遇害烈士》配图等。

既然图像叙事是通过语言信息传达实现的,那么图像通过构图设置情节便可成为图像叙事核心。而结构和理解叙事情节的主要方法就是突出故事主题,对于平面图像而言,则是通过视点倾斜和聚焦故事主体来完成。

1. 突出主题

图像叙事者通过画面呈现其概念和意涵,即通过使用特定的结构性符号编码与生产规律,将来自现实世界的概念放到特定的主题中实现,这就是意义化的过程。[10](149)可见,选择符号题材和主题呈现是叙事者结构意义的主要方式,按照象征意义和制作规律选择符号题材,主要根据文化经验,这样易于解读。

主题的呈现与画面的视觉主体相关,叙事者有意表达的主要对象即主体,就是图像中最重要的部分。人们对主体的感知速度主要来自对其熟悉的程度,人们捕獲图像主体的过程,是通过已有经验对画面进行补充叙事,不但使主体凸显,而且图像所要传播的主要意义也能够显现出来,这就是图像的主题。从这个角度来说,图像传播具有时代性,而木刻宣传正是当时经验与时代精神的结合。

山西抗日根据地的木刻作品取材于军民的革命实践,革命精神内化于图像符号中。江丰的《何处是家》刻画的流亡百姓凸显了中国人民对和平统一的渴望,胡一川的《八路军开赴华北抗日前线》展现了八路军军队勇往直前、不畏牺牲的革命意志,沃渣的《有力出力》反映了人民群众勤劳勇敢、团结抗战的精神面貌,徐灵的《选举》、罗工柳的《学文化》描绘了根据地广泛开展民主运动与文化教育活动等场景。通过对根据地现实的符号化重构与再现,山西抗日根据地的木刻作品以抗战精神为创作内核,在根据地乃至全中国范围内形成了建立抗日民族统一战线的社会共识。新民主主义革命时期党的精神内涵以争取民族独立和人民解放为轴,孕育了团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的抗战精神。[11]中国共产党领导的革命根据地新兴木刻宣传与中华民族和中国人民的革命实践相融合,生动呈现了中国革命战争时期的时代风貌和时代精神。

2. 聚焦主体

对于图像叙事的理解,取决于主体的感知,因为它不仅是一个视觉过程,还是一个心理过程,人通过感知图画中构图、色彩,以及知识、经验等,形成对客体的心理态度,从而影响图像故事的建构和被接受的程度。每张图片都在诉说着文字难以表达之心情故事,图像有着强烈的引导目光、呼唤情绪并引领关注的功能。[10](147)米克·巴尔就把视觉与被看见被感知的东西之间的关系称为聚焦,强调图像中“什么被看”。这就意味着在图像叙事中,通过对素材的安排和设置,图像叙事者借助有意识的画面元素聚焦,描述出被聚焦对象。读者面对被聚集的图像或故事会有不同的解释,但是其意义生成过程中,聚焦已成为一种主体性的阐释,读者看到的图像或解读的故事,已是经过聚焦并被加以解释,而图像的色彩、构图和形式只是实现聚焦的重要工具。

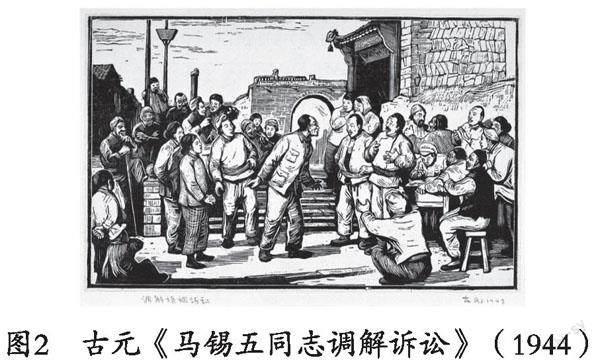

在古元创作的《马锡五同志调解诉讼》(见图2)中,作者将身穿干部衣着的马锡五置于画面中间,在其身后运用拱形门洞进行留白凸显主体,借助画面中众人的目光朝向和身体面向进一步营造了中心感,[12]读者一眼望去就能捕捉作品的主体人物。作品通过对马锡五主体身份的强调,反映了以他为代表的政府在推进婚姻自由、倡导妇女解放中的主导作用。

3. 突出主题和聚焦主体的方式

山西抗日根据地时期的木刻宣传作品,以单幅图像为主,便于制作、发布、张贴。因此,需在一幅单独的图像中表达叙事的意义并达到叙事的目的。根据图像叙事的时间性和空间性的关系特征,有学者指出单幅图像叙事形成了较为稳定的模式,大致有三种:单一场景叙述、纲要式叙述、循环式叙述。[13]

(1)单一场景叙述即在创作时基于现实情景中的某一重要时刻进行构图,选择“最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解”。[13]这一顷刻具有强烈的代表性和广泛的联系性,可以刺激读者进行多媒介间想象与勾连,从而透过单幅图像解读背后深刻的意涵。

彦涵创作的《亲临前线指挥的彭德怀将军》(见图3)虽然仅描绘了彭德怀将军手持望远镜凝神观察前方战场的这一顷刻,但读者可以承接画面联想到八路军将士在前线浴血奋战,彭德怀将军在战火纷飞中沉着冷静观察敌情,思索应敌之策,领导将士们取得战争胜利。这一时刻既是反映彭德怀将军人物特征的代表时刻,也是抗日战争中的关键节点。此次战役的胜利,粉碎了日军扫荡太行的计划,增强了中国军民取得抗战胜利的信心。

(2)纲要式叙述也即综合性叙述,指在进行创作时,将故事发展过程中不同阶段或不同时间节点上发生的事件安排在一起,综合性地进行呈现。这种创作方式改变了事件发生的原始情景或自然状态,进行了纲要拼贴和重装组合,但暗合了叙事模式和意识共时性原理,[14]能够帮助读者了解事件的前因后果,解读故事背后的价值内涵。

江丰创作的《何处是家》(见图4),画面主体描绘了一家四口正在奔波逃难,细看画面背景,则是日本侵略者在烧杀抢掠,导致了人民无家可归的境遇。作者把故事发展中的多个要素综合在一起,让读者认识到人民无家可归的因果关系,展现了日本侵略者对中国人民的迫害,激发全体中国人民团结起来抵抗外来侵略者的决心。

(3)循环式叙述就是把一系列情节融合在一起,每个情节本身可采取单一场景叙述,或采用综合性叙述,且“在很多作品中,这种循环式叙述并不是按照时间先后顺序讲述整个事件或故事,但故事中暗含某种顺序,因此欣赏者可以对其进行理解”。[13]也即读者需按照自己的经验和理解进行认知建构和逻辑重建。

古元创作的《拥护咱们老百姓自己的军队》(见图5)中,画面按照上下结构分为四个部分,分别讲述了“人民慰问战士”“人民照顾战士”“送别青年参军”“抗属家庭光荣”四个故事。故事没有明显的时间顺序,而是遵循着空间逻辑,读者需依靠自身的文化经验与社会经验去理解建构四个故事的叙事联系。作品采用循环式叙述的形式,围绕拥军主题,将各类情节安排进一幅画面之中,丰富了作品内容,提升了作品的可读性,反映了良好和谐的军民关系,有效配合了当时社会背景下政治宣传与教育的目的。

图像在意识形态与社会文化的干预下,被建构为象征特定经验或情感的在场符号,并借助一系列视觉表征呼唤符号接受者的身份认同。图像符号作为意识形态的物质媒体是由集体共享的,群体成员不仅共同感知其能指,且在沟通与交往中产生关于社会情境的共同认识,形成共意。原本松散的个体经由群体成员共享的文化而凝结在一起,成为情感集体或意义集体,个体因此拥有了具体身份与集体记忆。蔡若虹的木刻作品《全民抗战的力量》(见图6)采用对角线构图,右上角是神情坚定、奋勇向前的中国军民,与左下角面目狰狞的日寇形成强烈对比,刻画的一众人物形象均没有具体所指,而是集体的表征。作品以图像符号为中介唤起爱党拥军与抗敌御侮的文化认同,进而被集体成员接纳,强化了民族认同感,鼓舞了抗战决心。

创作者将故事解体为单个的人物、事件和情节的图像,但这些图像放置在一起,又能产生叙事联系,使观者读出更多的情节,产生更多的叙事可能。无论采取何种技巧表现时空关系,其所表达的叙事意义的实现离不开图像观看者的解读。观者在解读过程中调动的所有元素,来自其已有的知识,显然这些知识作为记忆存在于他们脑海中,而记忆本身又是经过意义的过滤和编排才发生的。记忆是借助符号得以再现和表述的,而语言的符号化建构使得记忆被文本化。因此,语言是理解的基础,而图像通过与语言的互文共同形成了意义并被记忆。

三、构建意义的一致性:跨媒介叙事的逻辑与目的

作为图像与图像媒介的木刻版画,其叙事功能的实现既依赖于创作者与观看者之间的互动,也与其他多种媒介的叙事协同,即经由多媒介叙事,共同完成历史记忆的建构。

1. 图像的多媒介叙事逻辑

图像叙事也是故事讲述,是读者在文化经验和社会经验基础上,通过情节补白建构或改编的故事。任何一个故事都包括两个核心要素,即人物和行动。对于静态的画面叙事来说,需读者通过角色和情节带入完成叙事。

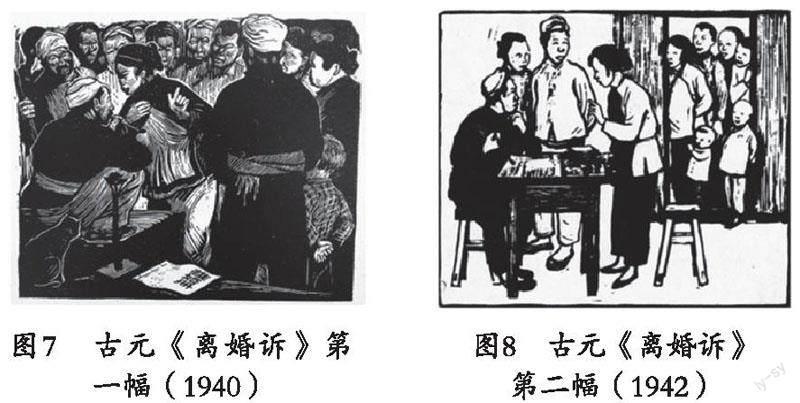

图像传播中,以角色带入为中心的叙事,往往与身份相关,能够激发情感,从而实现情感共鸣,因此也就有了立场。以情节带入为中心的叙事,需构建合理的情节,能够与读者达成意见共享。因此,作者创作图像需以读者为核心,以读者的经验性实践为创作来源,创作能够共享意义的内容。古元在创作作品前坚持深入人民生活,收集真实素材;作品完成后会送给众乡亲,以吸收其反馈。从作品《离婚诉》的初刻、重刻,再到《马锡五同志调解诉讼》的创作,古元对于婚姻题材作品的创作,反映了其以读者为核心的创作理念。1940年,古元在碾庄工作期间接手了一起离婚案,并以此为原型创作了《离婚诉》(见图7),他把完成的作品送给乡亲们,收集到人民群众对外国木刻光影法不理解的意见,同时也了解到故事原型好吃懒做的另一面。古元对此进行了深刻反思,并对作品进行了重刻,第二幅《离婚诉》(见图8)主题上由支持妇女解放转化为倡导家庭和谐,刻法上采用单线的轮廓、简练的刀法、明快的画面,更加符合群众的审美。随着婚姻政策的变化,古元又创作出了《马锡五同志调解诉讼》这一作品,作品关注点由妇女控诉转变为政府的司法权威,画面场景由室内转变为室外,作品中马锡五逼真的面貌与生动的神态反映了作者对马锡五深入的接触与观察。

图像叙事通过实现叙事者与读者间的情感共鸣和意义共构,最终实现价值共享。可见,文化与社会经验是叙事实践的来源,这些经验的积累不是来自单一渠道,而是通过多种渠道实现的。就抗日根据地木刻来说,具体包括生活经验、口口相传、文字、广播、戏剧戏曲、识字班等多种媒介形式。从这个意义上讲,图像叙事就是由多种媒介共同参与的叙事。木刻作为图像传播,是当时新兴的、流行的媒介表达方式,与其他媒介叙事共同构建了一致性的图像意义。来自权威的故事讲述通过多种媒介的协同叙事,能够构建符号共意、情感共鸣、意义共享,最终实现共同价值塑造。

2. 以历史记忆为目的的多媒介叙事

图像之所以能够实现共意,是因为其作为符号表征与现实实在建立了逻辑联系,也就是将现实实在进行符号化处理。这一过程也是一个选择的过程,哪些符号能够按照逻辑再现、解释和建构需要的意义,这本身不仅是一个叙事过程,也是一个记忆过程。因为记忆本质上就是一个符号化的过程,主体基于现实情境的需要,有选择地征用、支配和占有某些材料,进行符号化处理,使材料转化为与构建自身主体身份有联系、有意义的内容。[15](42)同时,图像也可作为记忆的载体被记忆,当它成为一种表意的符号,可激活人的移情和投射,“是从图式中捡出部分的一种手段,是在重建过去的刺激和情境中增加多样化机会的一种手段,也是克服按年月順序的编排来呈现的一种手段”。[15](45)由此,图像可营造氛围,触发回忆,增强人们处理情境的能力,同时帮助记忆得以再现和叙事。

但记忆又不是静止的,是过去和现实互动的结果,是通过语言构建的社会交往,使记忆与故事叙述更相近。“表述一段记忆就像是讲一个故事,主体会因为记忆的现实情境和需求不同,而对过去做出适应性的调整、修改、转换或补充,从而使之更倾向于‘可被理解和可被接受的真实’”,“记忆产生于对以符号形式存在的各种文化信息进行去符号化和再次符号化的相互转化过程中”,“叙述以双重方式具有记忆性能,即一方面叙述作为文本的再生产和重复过程,另一方面以特定的叙述模式使叙述具有记忆性能”。[15](45)因此,记忆具有强大的生产力和生产机制,既能生产符号,也能生产符号背后的意义及价值。从这个角度讲,以符号叙事为主的故事生产、传播与记忆的过程,也就是被建构的历史。

抗日战争时期木刻创作者從人民群众的真实生活与经历中提炼素材,展现中国人民饱受侵略者压迫,流离失所、饥寒交迫的现实苦难,凝结为共同的意义空间与集体记忆,意义的图像又在集体中唤醒近代中国被列强侵略压迫的记忆。人们在观看图像时产生联想,图像记录了历史并升华为精神力量。

四、图像媒介叙事的本质:唤起文化认同,促进集体行动

图像和语言叙事的根本在于构建共意,木刻版画在跨媒介叙事中构建一致性的意义,从而塑造集体记忆和文化记忆,唤起文化认同,并通过情感叙事促进集体行动。

1. 图像的内容表现形式唤起文化认同

民族力量仰赖于记忆、习俗、价值的相关性和稳定结构,而这些相关性和稳定结构又依托于社会沟通中从过去到现在始终存在的交流技术。[16]在民族主义认同形成与记忆分享过程中,大众媒介的传播处于核心地位。在事先精心统筹好的时间与空间里,大众媒介通过对图像和语言的重复传播,建构了共同的民族记忆,在民族成形之前就生产了一个想象的民族共同体,产生了民族主义所必需的团结。[17]

作为一种“强有力的政治传播媒介”,[18]图像是一个被建构起来的视觉形象客体,是一个充满话语“深渊”的视觉形象隐喻,[19]是关于“一个时代的文化记忆、意识形态和社会惯例”的象征符号,[20]个体通过接受与使用群体共享的图像符号,实现自我身份认同和群体文化认同。图像不仅是对客观世界的复刻或视觉再现,而且被符号化地建构为文化隐喻,是特定意识形态的话语表达,其目的是传达意图、塑造价值。

当共意在群体内被建构起来时,群体就不再是无意义的人群的聚合,而是建立在共同的文化认同与意义空间上的回忆共同体,集体记忆因此被形塑。集体记忆是文化记忆的表征,而文化记忆又是对过去的集体理解和集体建构,它不是对过去历史事件的证实,而是要在当下一个被给定的文化语境下,对过去发表有意义的声明。[15](13)集体共享的回忆通过仪式、神话、舞蹈、绘画等象征符号支撑着文化和认同。[21]

“文化认同成为个人或集体界定自我、区别他者、加强彼此的同一感以凝聚成拥有共同文化内涵的群体标志。”[22]可见,文化具有传递认同信息的功能,共享的文化是群体统一的逻辑基础。而认同具有可塑性,人们在所处的文化环境中通过社会交往与互动构建起社会认同,实现了集体共享的文化认同。

2. 图像的情感叙事促进集体行动

群体成员间的相互联系,以认同为重要基础,而认同本身以情感为基础。[23]情感的个体性、社会性、历史性特征表明,人的情感认知需与社会场景进行互动与协调,这一过程通过文化符号进行,而文化符号是集体记忆的载体。情感通过文化符号帮助个人从集体中获得归属感,促进个人行为融入集体行动中。

图像是人类情感的符号化创造,“图像不仅造就了人们的思维,而且还使人们有了特别的感受并采取了行动”。[24]图像通过调动和协调主体的认知与想象构建形象,并建立与主体的情感联系,也就是与观看者位置的预设、视觉经验的控制、身份认同的建构相勾连,从而实现图像的视觉表征功能。图像能够激发受众情绪并实现情绪共振和蔓延,[25]其强大的情感能量能够劝服观看者并使其采取行动。[26]因此,图像是情感动员实践中的重要媒介。

媒介通过在群体中构建“我们”这一集体身份,形塑共意,实现情感动员,形成集体认同感,构建集体行动框架,从而完成社会动员。“集体记忆构成了公共话语中一个关键的象征资源,它能够唤起强烈的情感,激励、证明和合法化行为。”[27]经由图像被建构的集体记忆是媒介动员与社会运动的重要动力。

媒介符号对集体记忆的再现,包含了内容生产者对情感价值的叙事,因此,集体记忆也具有情感偏向性,是群体对过去的认识和评价,[15](13)彰显着群体的情感、价值取向,也在某种程度上影响集体成员当下的处事态度和行为方式,[28]从而实现形成群体认同、提升群体凝聚力的功能。

抗日战争时期中国共产党充分利用年画在群众中深刻而广泛的影响,开展文化宣传与思想动员。彦涵的《军民合作,抗战胜利》是对传统门神画的改造,传统“旧门神”的秦叔宝、尉迟恭被现实中保家卫国的八路军与民兵的“新门神”形象取代,寓意军民团结就能取得抗战胜利。徐灵的《立功报喜》使用“天官赐福”的民俗字体,采用古代状元及第的报喜形式将抗日英雄姓名刻在年画上,歌颂抗日英雄,鼓舞抗战士气,唤起人们被压迫的集体记忆,激活反侵略的集体行为,形成民族解放的集体意识。

五、从“故事”到“故事世界”:多媒介叙事与跨媒介叙事的现实意义

跨媒介叙事是当前研究热点,亨利·詹金斯把跨媒介叙事描述为:“一个跨媒体故事横跨多种媒体平台展现出来,其中每一个新文本都对整个故事做出了独特而有价值的贡献。”[29]其概念的核心是运用多种媒介讲述故事,故事具有开放性,参与故事创作的叙事主体不断扩充,不仅包括故事的创作者和媒介运营者,还包括消费者和粉丝,众多的参与者延展了故事的叙事,在保留原始故事背景和角色的基础上,添加新元素和新内容,从而加深受众与原故事之间的情感联系。

也有学者从媒介本身的概念出发考察跨媒介叙事,认为媒介的定义有两种,一是“管道论”,即传播媒介;二是“符号论”,即表达媒介。因为“媒介可以是也可以不是管道,但必须是语言,才能呈现跨媒介叙事学的趣味”。但是针对叙事而言,主要对应的是“表达”,而非“传播”,所以,跨媒介叙事中所指的“媒介”,在非特指情况下,一般均指作为表达媒介的语言或者符号。跨媒介叙事又是一种“出位之思”,即跨越或超出自身作品及其构成媒介的本位,去创造出本非所长而是他种文艺作品特质的叙事形式。如作为图像性叙事的木刻作品,其空间性叙事的时间表现,就是对原有媒介的“出位”或“越界”,本质上是一种跨媒介叙事。[13]

对于跨媒介叙事概念的分歧,主要原因是定义的逻辑起点不同,一种是以故事生产方式為核心,一种是以符号生产意义为核心。

结语

通过对木刻作品生产的时代性、互文性、意义性分析,笔者认为,跨媒介叙事的核心不仅是其传播内容的形式、内容生产的方式,更是通过跨媒介生产出的内容的意义所产生的价值。人们不论使用何种符号、通过何种媒介创作故事,对其产生最根本影响的是叙事能够将历史记忆、文化记忆、个人记忆相结合,实现情感体验与价值共享,寻找身份认同,使人们与世界建立起意义和价值联系。从这一角度来讲,不管叙事方式如何改变,技术如何突破,由文化和集体建构的历史记忆影响着符号意义的生产,而符号象征意义具有历史性,为构建意义的连续性,使其能够成为记忆保存,某些符号会被过滤掉,消失在历史记忆中。因此,跨媒介叙事更应注重符号—意义的生产,而不能一味地鼓吹以消费为目标的跨媒介叙事的合理性,而是应该强调构建价值的合理性,通过跨媒介叙事,使个体融入共同体之中,阐释构建人类命运共同体意义和价值的合理性,使跨媒介叙事成为构建历史记忆和人类文明进程的意义生产的重要方式和实践路径。

参考文献:

[1] 鲁迅. 鲁迅论美术[M]. 北京:人民美术出版社,1982:110.

[2] 朝花社. 近代木刻选集:第一辑[M]. 上海:上海合记教育用品社,1929:2.

[3] 鲁迅.“新俄画选”小引[M]//朝花社. 新俄画选. 上海:上海合记教育用品社,1930:76.

[4] 鲁迅. 鲁迅论美术[M]. 沈阳:辽宁美术出版社,1981:144-145.

[5] 汤书昆. 技术传播环境下的表意语言理论[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1997:8.

[6] 童庆炳. 文学概论[M]. 武汉:武汉大学出版社,2000:246.

[7] 易振鑫. 从图像到符号的转化[D]. 湖南师范大学,2020.

[8] 李桦,等. 中国新兴版画运动五十年[M]. 沈阳:辽宁美术出版社,1981:320.

[9] 宋好. 敌后新闻事业的先锋战士——记当年华北新华日报社社长兼总编辑、新华社华北总分社社长何云[J]. 军事记者,2015(7):54-55.

[10] 臧国仁,蔡琰. 叙事传播:故事/人文观点[M]. 杭州:浙江大学出版社,2019.

[11] 李洪宇,张荣华,李友仕. 中国共产党革命精神的科学内涵及百年演进[J]. 重庆社会科学,2021(6):6-18.

[12] 吴静. 视觉重构中的个体、家庭与社会秩序——古元《马锡五同志调解诉讼》的图像逻辑[J]. 文艺研究,2020(5):132-144.

[13] 龙迪勇. 空间叙事本质上是一种跨媒介叙事[J]. 河北学刊,2016,36(6):86-92.

[14] 龙迪勇. 图像叙事:空间的时间化[J]. 江西社会科学,2007(9):39-53.

[15] 赵静蓉. 文化记忆与身份认同[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2015.

[16] Karl W. Deutsch. Nationalism and social communication: an Inquiry into the Foundation of Nationality[M]. Cambridge: MIT Press, 1966: 9.

[17] Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin Spread of Nationalism[M]. London: Verso, 1991: 191-210.

[18] 杨先艺,朱河. 设计史中视觉图像的政治力量传播[J]. 艺术百家,2013,29(4):137-144.

[19] 杨向荣. 图像的话语深渊——从古希腊和中世纪的视觉文化观谈起[J]. 学术月刊,2018,50(6):113-120.

[20] 李京. 从政治秩序确立到政治记忆刻写——对《人民日报》1949—2017年国庆头版图像叙事变迁的探讨[J]. 新闻界,2018(1):81-86,100.

[21] 扬·阿斯曼. 文化记忆[M]. 金寿福,黄晓晨,译. 北京:北京大学出版社,2015:46.

[22] 何平,张旭鹏. 文化研究理论[M]. 北京:社会科学文献出版社,2014:163.

[23] Freud S. Group Psychology and the Analysis of the EGO, translated by James Strachey[M]. London: The Hogarth Press, 1949: 65-66.

[24] 霍斯特·布雷德坎普. 图像行为理论[M]. 宁瑛,钟长盛,译. 南京:译林出版社,2016:3.

[25] 周勇,黄雅兰. 从图像到舆论:网络传播中的视觉形象建构与意义生成[J]. 国际新闻界,2012(9):82-90.

[26] 林成文. 图像、情感与视觉修辞——论“画如修辞”和“情感范型”对当下视觉文化研究的启发[J]. 云南社会科学,2017(1):174-179.

[27] Adams Tracyetal. The memories of others: How leaders import collective memories in political speech[J]. International Journal of Comparative Sociology, 2020, 61(5): 310-330.

[28] 艾娟. 知青集体记忆研究[D]. 南开大学,2010.

[29] 亨利·詹金斯. 融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带[M]. 杜永明,译. 北京:商务印书馆,2012:157.

Tansmedia Narrative of Woodcut in Shanxi Anti-Japanese Base Area

PANG Hui-min(School of Journalism and Communication, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

Abstract: As a popular propaganda medium during the Anti-Japanese War, woodcut printmaking works are both image symbols and image communication media, which organize the actions of characters and events, create story plots, represent the meaning of the world, complete the narratives, and realize the interactive communication between storyteller, text and interpreter. By highlighting the theme and focusing on the subject of the story, the meaning collaborated by words and images is formed and memorized. The realization of their narrative function not only depends on the interaction between the creator and the reader, but also constructs a consistent image meaning with other media narratives, that is, shaping collective memory and cultural memory through transmedia storytelling, arousing cultural identity, and promoting collective action through emotional narratives. Therefore, the core of transmedia storytelling is not only the form of its content; the more important is the production of "symbol-meaning". Its significance lies in being an important way and practical path of building historical memory and meaning production in the process of human civilization.

Keywords: woodcut publicity; image narrative; transmedia storytelling; anti-Japanese base area

基金項目:国家社会科学基金重大项目“全面抗战时期中国共产党国际抗日宣传方略与成效研究”(22&ZD024);国家社会科学基金重大项目“新时代英雄观的理论建构与传播体系研究”(21&ZD016)

作者信息:庞慧敏(1975— ),女,山西大同人,山西大学新闻学院院长、教授、博士生导师,主要研究方向:新闻理论与历史、健康传播、国际传播。