照相馆:新记《大公报》的重要新闻生产者

2023-11-02李秀云韩洪影

李秀云 韩洪影

【摘要】《大公报》1926年复刊后非常重视新闻图像的使用,但报馆缺乏专职摄影记者,只能寻求外援,而照相馆作为早期专业摄影机构,自然成为报馆的合作对象。由此,报馆获得新闻照片以飨读者,而照相馆也借此获得了免费广告的机会。从1926年到1937年,共有31家照相馆为新记《大公报》提供了234幅新闻照片,这些照相馆也成为报馆重要的新闻生产者。照相馆为新记《大公报》提供的新闻作品主要包括对政要人物、外交往来的影像报道,以及借影像宣传航空救国和倡导体育运动等。照相馆参与报馆的新闻生产,可以说是民国时期的一种普遍现象,某种程度上体现了双方共同愿景的构建和新闻观念的认同。

【关键词】《大公报》 照相馆 新闻生产 新闻照片

【中图分类号】G210 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2023)8-096-09

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.8.014

新记《大公报》于1926年9月1日复刊,至1937年8月5日天津版停刊,历时11年,成为民国时期重要的政论报纸。新记《大公报》不仅文字报道充实精粹,图像新闻报道也是其一大特色。照相馆作为早期专业摄影机构,为大公报馆提供了大量的新闻照片,1926年至1937年间,新记《大公报》共刊载新闻照片9 626幅,展示了民国社会的多个层面。其中的一些照片未署照相馆之名,本文仅对署名照相馆的照片进行统计分析,共有31家照相馆为报馆提供了234幅新闻照片(见下页表1)。

学界以往主要将照相馆的发展作为中国摄影史的一部分进行研究,而忽略了照相馆与报馆的关系。若从新闻生产的角度将照相馆纳入大公报馆的新闻生产体系,便会发现照相馆在进行新闻生产时同样会对事实进行一定程度的过滤和选择,以符合报馆的用稿标准,从而使事实被选择成具有公共价值的新闻资讯。本文以此为依据,进而具体探究照相馆参与新记《大公报》①新闻生产的基础条件、参与新闻生产的内容取向,以及照相馆与报馆合作背后存在的复杂关系。②

一、照相馆参与《大公报》新闻生产的基础条件

20世纪20年代后,图像新闻成为报纸的一种报道形式,受到读者的普遍喜爱。《大公报》复刊后十分重视编发新闻照片,积极开展图像新闻报道,但由于各种原因并没有组建新闻摄影部门,也缺乏专职摄影记者。而照相馆作为早期图像生产者,凭借高超的摄影技术和广泛的地域分布受到了报馆的青睐,成为报馆的主要新闻生产者之一。本来,新闻生产就是对新近变动的事实进行选择、加工从而形成新闻产品的过程,而照相馆在进行新闻生产时,既要审时度势考虑新闻报道的社会效果,还要服从《大公报》的规章制度和新闻照片供稿要求,并结合摄影师对新闻摄影的认知,最终构建出具有照相馆自身风格和审美取向的新闻作品,真实再现现实生活。“新闻生产主要有选择、加工与传播三大主要环节”,[1]也即照相馆有意识地对拍摄主题进行选择,再通过先进的设备和高超的洗印技术完成照片制作并送到报馆,报馆则对新闻照片进行编辑和传播,从而完成新闻生产的全过程。在摄影记者缺乏的年代,照相馆承担了报馆的摄影工作,既有报馆对新闻摄影的需求,也有照相馆业务拓展和宣传的需求,双方由此达成合作共识。

1.《大公报》重视新闻摄影

《大公报》主笔张季鸾认为,在报纸中刊登新闻照片的作用有三:“第一是具有时效性的新闻照片能提高新闻价值;第二是不具备时效性但具有刊登价值的照片可以增加读者的兴趣;第三是可以调剂报纸全篇文字的枯燥,形成一种精神的调剂。”[2]《大公报》复刊之初的一个月内编发了6个照片专栏,每个专栏有2—8幅照片,且照片主题较为集中。在1933年又开办了摄影副刊《每日画刊》,摄影报道成为《大公报》的一大特色。

戈公振曾说:“印刷清晰,图画则必取生动者。”[3]《大公报》具备印刷新闻照片的条件,报馆设有印刷部、装订房、石印房、制铜版房。为使印刷清晰,报馆不断更换印刷设备,1929年1月9日,报馆印刷厂告别了平版印报机,改用进口的转轮印报机,出报更迅速,“出报时间,较前提早,同时扩充篇幅为四大张,即每版容量亦较前加多,总计增加”。[4]1931年2月,报馆采用铸双版付印,但报馆“虽铸双版,亦苦供不应求,现正准备进一步发展办法”。[5]于是,1933年2月12日报馆又更换“德国名厂新式高速轮转机印刷”,[6]并在第4版新闻版刊登了轮转机的照片,向读者进行介绍,“机系德国侃鲍厂最新出品,由本埠禅臣洋行经售,德国本厂派技师来津装置,每一小时能出报六万份,兼印两色,全部开阗悉用电机操纵”。[7]从1926年到1937年,《大公报》的印刷机由最初三架小型平面机到电气马达与轮转机印刷,再到高速轮转机印刷,出报越来越清晰、快速,提高了报馆的工作效率。

但《大公报》缺乏专职的摄影记者,摄影工作一直由文字记者兼任。文字记者中有特派员、通信员、旅行通信员,摄影作品大多不署记者名,只署“本报记者摄”“本报摄”“本报通信员摄”“本报特派员摄”“本报旅行通信员摄”等。常担任摄影工作的记者有汪松年、杜协民、樊迪民、何铸成、杨汝泉、萧乾等人。此间署名的摄影作品有1 260幅,整体上并不多,很多作品都是通過外援——照相馆得来的。

因缺少专职摄影记者,《大公报》在复刊之初即开始征集新闻照片:“敝社同人有鉴于此,故当改组出版之始,特向全国之志士仁人,征集各情之实纪,陆集各地兵匪水旱疫疠灾情实续登报……受灾当时之纪录,灾况之照片等凡承投稿者皆送阅本报。”[8]1933年,报馆筹备《写真周刊》,当年2月份刊出征稿启事:“本报为增加读者兴趣起见,对各项新闻照片及各地方特殊风景拟尽刊登,国内外爱好摄影人士如有佳作,愿共同好者,请随时以快函投寄,本报编辑部一经采用,报酬从丰,不用原片退回。”[9]由于一时投稿作品过多,当年12月报馆对投稿照片做了统一要求:“凡投寄照片,须附注详细说明,凡照片图件须用黑色或深褐色印成,且清楚者方能制版并请注详细说明。”[10]1934年,报社又对投稿照片进行了更详细的规定:“第一,本刊欢迎读者投寄各种照片,但要清楚的,尺寸过小者请勿投寄;第二,投稿者姓名、住址及简单说明,均请写在照片背面;第三,美术风景照片,无论登载与否,概不退还,请勿附寄邮票。新闻照片等必须退还者,请附退稿信封,并贴足邮票;第四,来件请写明每日画刊部。”[11]《大公报》重视新闻摄影,但缺乏专职摄影记者,为照相馆参与报馆的新闻生产提供了契机。

2. 照相馆行业发达

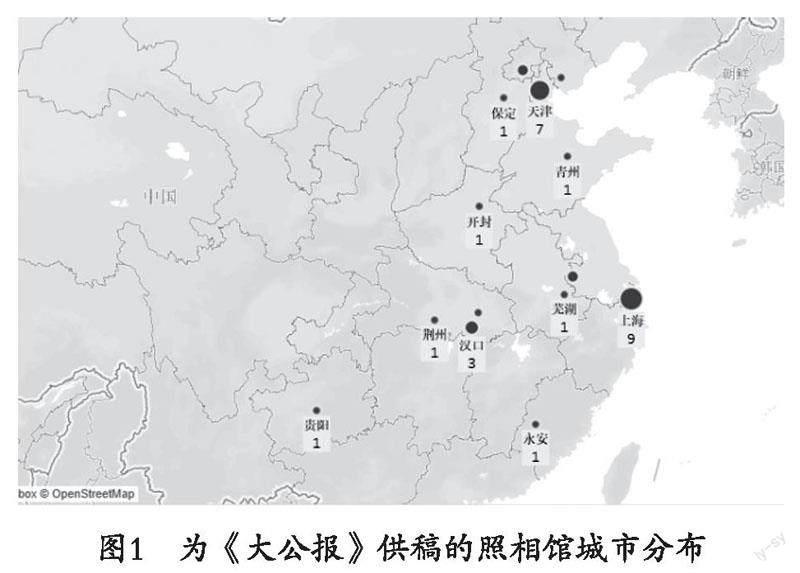

19世纪60年代中国本土开始出现照相馆,20世纪20年代后,照相馆已遍布全国大中小城市,先进的摄影设备与高超的摄影技术使照相馆成为摄影界的龙头。当时为大公报馆供稿的照相馆共有31家,主要分布在中东部的一些城市,如天津、上海、南京、芜湖、汉口、唐山、保定、武昌、荆州、贵阳、青岛、开封、永安、北京等(见图1),其中天津和上海两地的摄影业发达,照相馆较多,这两个城市也是《大公报》获得外援新闻照片的重点区域。

毋庸置疑,一家照相馆想要站稳脚跟,就要添加先进设备和优良材料。如王开照相馆在1927年就使用比较高级的罗勒发来克斯快镜,使用电光可日夜拍照,不受天气影响。20世纪20年代末,“鼎章照相馆在同行业中首先引进美制转镜照相机”,[12]开拓了大型集体合影的新业务,经理李耀庭经过刻苦钻研,掌握了冲洗照片的“秘术”,王炽开更是研制出不褪色的照片,掌握了核心摄影术。

20世纪20年代以后,照相馆行业竞争激烈,为寻求新的利润点,其开始与报馆合作。按当时的行情,报馆开出的照片报酬通常是每张一元到五元不等,成为照相馆的额外收入。这样,照相师傅开始拍摄新闻照片,如“鼎章照相馆的经理李耀庭,富有新闻眼光,遇有政治或社会上有何重要活动,或是接受召唤,或是主动前往,有的送往报章发表,宛如摄影记者所为”。[13]《中华画报》评论鼎章照相馆,“每一会场,无不见鼎章号中人奔走拍摄于其间,照得准,洗得快,以倪汝福、倪焕章为新闻照片中之最努力者,其认识新闻,有时竟胜于新闻记者”。[14]南京中华照相馆主任郭叔良,“曾游历欧美,于照相一术,颇有研究,故对于各项新闻照片,极为注意,盖新闻照片,皆需时事居多,不仅可兴阅者之观感,实亦可留为后日之参考”。[15]王开照相馆馆主王炽开同样具有新闻眼光,该馆是最早与报馆合作的照相馆。北京同生照相馆老板谭正曦对报馆也是有求必应,还成了《大公报》的特约摄影记者。

正是由于照相馆业务精湛,行业竞争激烈,在商业利益驱动下有意开拓新闻业务,以求额外利润;而报馆对照相馆的署名,也为照相馆做了广告宣传,这是照相馆参与报馆新闻生产的又一有利条件。

3. 邮政传递事业发达

图像的特殊性决定了其传递方式不像文字可由电报、电话实时传递,照片的传递在当时只有邮寄和电传两种途径。

民国时期,邮路分为“邮差线、航路线、铁路线、汽车线及航空线等。邮运工具也日趋现代化,除了利用其他部门的交通工具外,还自备了汽车、摩托车、轮船等设施”。[16](171)1926—1937年,全国的邮政局数量不断增加,1926年“全国邮政局、所有12 224處”,到1935年“又增加264处”。[17](26)1920年至1929年间,“年均递送邮件5.36亿件,1930年至1936年间增至7.83亿件”。[16](171)到1937年,除日军占领的东北地区,全国“共有邮政局所72 690处,职工2.8万余人,邮路58.48万公里,并随着铁路、公路、航空线、航运线的延展而增加”。[16](171)

当时,天津的邮政事业发展较快,“1926年10月1日,直隶邮区将包括保定府一等邮局在内的保定以南、京汉铁路沿线及两侧地区的59个二等邮局、13个三等邮局、5个支局、448个邮寄代办所、15个城镇信柜、192个村镇信柜划归北京邮区管辖。到1927年,直隶邮区设有总分各局120处,邮寄代办所583处,城镇信柜9处,村镇信柜66处,村镇邮站2 950处”。[18](29-30)为提高通信效能,邮局充分利用火车邮路、汽车邮路,调整邮路重复部分,腾出人力加强班次少的邮路,加大邮路频次,使邮件传递时效不断加快。1928年后,“汽车邮路已增二十倍左右”。[17](26)1923年,京津两地邮局正式利用北京至天津的航班开通邮运业务,“1928年交通部积极筹划开辟航线,购置飞机,于1929年航行沪蓉线之京沪段。1933年1月10日起,中国航空公司上海至北平航班开航,途经海州、青岛、天津,每周二、四、六北上;每周三、五、日南下。沪平班机下午3时到津,3时15分由天津飞往北平;平沪班机到津时刻为上午7时45分,8时由天津开行赴上海。天津局利用该航线往返带运沿线各站航空邮件。直至1937年天津沦陷后班机停航,航空邮运中断”。[19]至1937年6月,“河北邮政管理局辖有内地各局117处,邮政代办所700处,村镇信柜391处,邮票代售处37处。天津市内支局15处,邮政代办所16处,邮票代售处62处。1937年8月9日,天津有南独流、静海、唐官屯、兴济等36处邮局及所属邮政代办所”,[18](29-30)天津地区邮政事业的发达,使报馆可接收来自全国各地的信件、快函。《大公报》刊登的照相馆照片经常附有“XX照相馆寄赠”的说明,表明邮寄仍是照相馆与报馆间传达信件的主要方式,如遇紧急的新闻照片,使用快函或航空邮件。另外,有实力的照相馆还租机传送,如1933年王开照相馆拍摄完全运会照片后租机传递照片,“租飞机一架,于上午八时五十分飞至南京,下午三时三刻,将大会照片由飞机带沪,于当晚五时半到达,即赶冲晒、分送”。[20]

对新闻图像的传递除邮寄外,还有电传的方式。戈公振在作《世界报纸的三大趋势》的演讲中就曾提及在传递新闻照片时用“电线传达照相”,[21]1927年8月21日“天津设立摄影电报站”,[22]“1927年9月1日正式开始使用摄影电报传递照片,电传区域是北平、哈尔滨和天津”。[23]但当局对摄影站有一定的管控,且电传照片花费颇高,“本埠电站所定发电用纸格式,约二十平方英寸,分为四格,每格收费一元五角,凡摄影电报向未经设立摄影电报站各处拍发者、向收报人收取投递费二角”。[22]而照相馆供稿的照片有些是免费的,面对这样高额的电传费,照相馆往往望而却步,很少使用电传。

照相馆参与《大公报》的新闻生产,是双方的利益共生,再加上当时邮政传递事业发达这一有利条件,照相馆便自然成为大公报馆重要的新闻生产者。

二、照相馆参与《大公报》新闻生产的内容取向

当时,照相馆为《大公报》提供了234幅新闻照片,并通过这些摄影作品,反映出照相馆和《大公报》共同的新闻理念和新闻倾向。实际上,照相馆新闻生产的内容取向并不完全由照相馆来决定,主要是由新闻需求和当时的社会现实决定的。《大公报》作为时政大报,一直注重对时政新闻的报道,并秉持“体育救国”“航空救国”等理念,激发国民爱国、爱族的精神。因而,该报始终以爱国为新闻宣传主线,以振兴中华、救亡图存为基调,具有强烈的社会责任感。因此,照相馆提供的新闻照片也须围绕报馆的这一新闻宣传主线。实际上,照相馆作为《大公报》新闻生产的积极参与者,通过提供新闻照片,也提升了报馆自身的社会声望,即照相馆凭借与政要人物的关系,积极提供有关政要人物行踪的新闻照片,使报馆的影响力和社会认可度得到进一步提升。

1. 对政要人物的追踪报道

当时,照相馆拍摄了大量政要人物的新闻照片,既体现了照相馆与政要人物间的友好关系,也表明了《大公报》对有关政要人物新闻的关注。当时孙中山逝世无疑是国内的一件大事,照相馆便提供了大量纪念孙中山先生的照片,如《灵柩入碧云寺时之木桥》[24]《十四年移灵时协和医院门前之民众》[25]《移柩时碧云寺之灵堂》[26]《孙中山先生逝世后之家祭式》[27]《南京孙陵模型之全景》[28]《第一次飘扬于北京之青天白日旗》[29]等。事实上,有关孙中山的大量报道,既反映了《大公报》对“三民主义”的认同,也借舆论手段影响国民党的施政理念及方针,希望国民党能继承孙中山之遗志,继续弘扬“三民主义”精神。

照相馆当时也提供了其他国民党要人的照片。照相馆之所以会拍摄大量政要新闻,除自身良好的拍摄技术和声誉外,还与报馆的新闻倾向,以及照相馆与政要人物的良好关系不无关涉。同生照相馆的老板谭景棠与孙中山是同乡,早年便加入了同盟会,支持孙中山的革命事业,从此也依靠摄影与孙中山结下了不解之缘,《大公报》奉安大典的新闻照片皆由同生照相馆提供;鼎章照相馆李耀庭也为孙中山等要人拍摄过照片,在20世纪20年代,去鼎章拍照片代表了一种生活态度,中产家庭都以拥有一帧鼎章照相馆的写真为时髦与荣耀。正是因为照相馆与政要人物间的良好关系,政府的重要活动都请照相馆拍摄记录,这也为照相馆拍摄政要人物提供了方便。

《大公报》作为政论报纸,政要人物的姓名、影像高频率地出现在报纸上。及时报道他们的政治动态,一方面,体现了该报的办报宗旨和新闻倾向;另一方面,也体现了当时大众媒介普遍的广告诉求,即借政要人物的报道以吸引更多的受众。这样,照相馆、大公报馆、政要人物三者實质上就形成了一种彼此利用的关系。

2. 官方外交与民间外交的影像记录

照相馆真实地记录了民国时期的外交活动,其中既有国民党的官方外交活动,也有民间的对外交往。

九一八事变后,国民党企图利用国联盟约和非战公约中的相关条款来牵制日本,争取国际同情与支持,使日本陷于国际被动,从而以较小代价达成日本撤军和停战的目的。照相馆当时追踪拍摄了《到沪后之国联调查团》[30]《国联调查团抵京留影》[31]《来顿离平前之合影》[32]等照片,介绍了国联调查团的主要人物以及国民党高层人物。诉诸国联,将事变真相公布于世,争取国际舆论的同情和支持,对中国来说是必要的,但如果单纯依赖国联解决事变,那只能是幻想。《大公报》在发表这些照片时也指出:“吾人诚不应过存依赖之念,愿再正告我政府各方要人与一般国民,严重注意,吾人固不可倚赖他人之助我,仍应刻刻在念,作自卫之准备。”[33]事实上,国民党依靠国联外交付出了巨大代价,导致“其结果既不能战、又不敢和,事实上不和不战,口头上亦和亦战”[34]的尴尬局面。

除官方外交活动外,照相馆还对民间对外学术、艺术交流活动进行了大量的报道。如《飞来伯与梅兰芳》(见图2)[35],1931年梅兰芳邀请美国武侠电影明星岛格拉斯·飞来伯来华进行艺术交流,梅兰芳称:“希望飞氏对于中国艺术多向世界介绍,同时并希望飞来伯氏将世界艺术多多介绍于中国。”[36]

再如《暹罗王兄抵平时与欢迎人员合影》(见图3)[37],1930年暹罗王兄普拉加查亲王等一行九人到达北平,受到了热烈的欢迎,“当局昨晨即在东站布置欢迎……于十一时后,相继莅站欢迎,公安局并派乐队及保安队到站迎护。此外则北平居士林佛教会居士、柏林寺广觉寺等和尚,暨察绥陕甘省灾童教养院学生等一百余人亦列队车站参加欢迎之列,各照相馆纷纷摄影”。[38]据报道,此次暹罗亲王来北平纯属私人出游,“代暹王答谢吴某去年赠暹王磁制白象,亲王与吴系留学英国剑桥大学时同窗”。[38]事实上,通过这样的私人友好往来,也促进了民国官方外交的发展。

这一时期,照相馆还拍摄了《沪法文协会上月二十九日在该会招待法小说家兼新闻记者狄考勃拉》[39]《沪各学术团体八日在交通大学开茶会欢迎马可尼》[40]《林德伯夫妇及欢送者》[41]等照片,记录了民间的各种文化交流活动,展示了民国时期中外友好往来的频繁,及民间外交对官方外交的配合、补充。

3. 借影像宣传航空救国

照相馆为《大公报》提供的26幅航空新闻照片无疑是这一历史时段的珍贵记录。九一八事变后,国人的航空意识逐渐增强,航空救国成为一时的爱国思潮,不断有海内外同胞献机协助中国航空事业的发展。照相馆也及时抓住了这一新闻热点,如记录飞机命名典礼的盛况——《中国航空协会举行上海市一号飞机命名典礼》[42]《两路号飞机在上海举行命名礼》[43]《黄埔号命名典礼盛况》(见图4)[44]等照片,拍摄献机礼这一重要仪式,希望空军逐渐强大,“略谓航空救国为总理夙所主张,证以过去经验,我们需要强有力之空军,以保卫疆土,避免过去的损失,我们要完成空军建设,希望空军之势力至少须能与列强分庭抗礼,更希望军校同志,继续努力”。[45]

照相馆还拍摄了飞机表演的精彩瞬间,如《道格拉斯机一架通信飞行》[46]《飞利德机九架成队飞行》(见图5)[47]《意飞行家表演》[48]《飞机表演写真》[49]等照片,附加的照片说明在黄埔号机行命名典礼上,“有战斗机十八架、轰炸机九架、练习机九架,航校各机表演节目共分六项:(一)分列式检阅,共三十六架。(二)霍克机六架攻击飞行。(三)飞利德机九架成队飞行。(四)道格拉斯机一架通信飞行。(五)霍克机两架高等技术表演。(六)道格拉斯机一架保险伞表演,其分列式检阅”。[50]这些参加表演的飞行员有外国的,也有中国的,如英国飞行家哈佛、美国飞行家夏特、意大利飞行家勃纳第、中国毛邦初等人。飞机表演不仅展示了空军仪仗,强调军事礼仪,还向国人证明了空军的实力。

这些新闻照片旨在告诉读者,虽然中国空军基础薄弱,但抗日斗志昂扬,充满战胜强敌的信心。事后也证明,这支空军力量虽与日军力量悬殊,但歼灭了日本空军的有生力量,从战略上牵制了日军。而空军宁死不屈的精神极大地鼓舞了中华民族的士气,也为抗战后期美国对华空军的支援奠定了基础。

4. 借影像倡导体育运动

20世纪二三十年代,国内掀起一股体育热,《大公报》也积极倡导体育运动,“一个国的强弱,大都和他的国民身体的强健与否成正比例,所以国家要想强盛,非有强健的国民不可,怎样才能使国民强健呢?唯一的方法,便是提倡运动,普及体育常识”。[51]这样,体育新闻自然成了照相馆拍摄的重点之一。

这一时期,照相馆为《大公报》提供了65幅体育新闻照片(见图6),既有大型比赛,也有普通赛事,集中展示了当时国民的体育生活。如1931年华北篮球赛,报馆召集摄影专员讨论大会摄影事宜,出席者有“同生照相馆经理谭正曦、赵效沂、宋致泉、李尧生、蒋汉澄、魏守忠”[52]六人;1933年全运会筹委会议决定:“会场全景及各项运动场所附近名胜,由上海王开摄制明信片随时发售。”[53]1935年“六届全运大会摄影事宜,据筹委会消息,决由王开照相馆及国际摄影社两家合作”。[54]照相馆在体育赛事中使用高级摄影设备,抢拍了许多精彩的镜头,并赶在当天晚上冲洗出来,以低价售给报社。这些体育照片有场外花絮、比赛现场、运动场地、开幕闭幕留影等,刊登在报纸上,让读者了解精彩赛事,领略运动员的风采,报纸也希望借此普及体育运动,让民众养成健康的体质,颇有体育救国的思想观念。

可以说,上述四类内容的新闻照片基本反映了《大公报》的新闻取向。《大公报》重视时政新闻报道,胡政之说:“办报要有原则,政治是灵魂,对国家社会提不出主张,起不了作用,光是想赚钱,又有什么意义?”[56]《大公报》也重视体育新闻报道,“提倡运动,普及体育常识”。而照相馆参与《大公报》这些内容的新闻生产,也是对《大公报》办报宗旨和新闻观念的认同。

三、照相馆参与新闻生产的意义与不足

照相馆为报馆提供新闻照片,参与报馆的新闻生产,可以说是民国时期一种普遍的现象,体现了双方共同愿景的构建和观念的认同。当时积极参与报馆新闻生产的知名照相馆包括:为《申报》供稿的有品芳照相馆、中华照相馆、宝记照相馆、南京美利生、王开照相馆、光华照相馆、兆芳照相馆、荣华照相馆、老宝华照相馆、可明照相馆、立华照相馆、红燈照相馆、华芳照相馆、丽光照相馆、留芳照相馆、同生照相馆、启昌照相馆、大同照相馆、美术照相馆、鸿新照相馆、有德照相馆等,都是上海本地照相馆;为《时报》供稿的有宝记照相馆、德照相馆、心心照相馆、北平同生照相馆等;为《新闻报》供稿的有王开照相馆、同生照相馆、卡尔登照相馆、二我轩照相馆、荣华照相馆、南京中华照相馆等;为《中央日报》供稿的有王开照相馆、南京中华照相馆、南京光华照相馆、南京美蓉照相馆、精诚照相馆、九江惟妙照相馆、南京芙蓉照相馆、生生照相馆等。这些照相馆无论其新闻素养还是摄影技术,基本代表了民国新闻摄影业务的最高水平。在新闻摄影方兴未艾、專职摄影记者缺乏的20世纪初叶,这些照相馆可以说承担了新闻摄影记者的工作重任,而参与报馆的新闻生产,无疑也使双方的利益述求达到了最大化。

照相馆参与《大公报》新闻生产的最终目的是让新闻照片被更多读者读到,因而,照相馆与报馆在当时是一种两相情愿的合作关系,“报馆获得新闻照片以飨读者,照相馆借此广而告之以博时誉,两者固相互利用耳”。[57](219)而这一合作关系又包括了两种合作模式:一种是付费模式,即报馆要为照相馆提供的每幅照片支付报酬,“一元起码,附足邮票,可以寄还”,[58]稿费的结算方式是“本埠于次月五日后,凭稿费单向本报庶务股领取”,[11]“在外埠居住者请将住址迳函庶务处,以便汇寄”;[59]一种是免费赠予模式,即照相馆免费为报馆提供照片,而报馆在刊登照片时要写明“XX照相馆赠予”,等于为照相馆免费做一次广告。但在今天看来,无论是付费还是免费赠予,照相馆以这样的方式参与报馆的新闻生产,既有一定的历史意义,也存在着时代的局限性。

1. 照相馆参与新闻生产的意义

对报馆而言,与照相馆合作一方面降低了报馆采集、传递新闻所需支出的费用,解决了报馆缺乏外派摄影记者的难题;另一方面扩大了报馆图像报道的范围,足不出户即收集到各地有价值的新闻照片。这体现了商业报纸的一种经营策略,而这样的经营和管理模式无疑使报馆的社会关系网更加完善。对照相馆而言,与报馆合作主要是出于利益的需求,原以室内人像拍摄为主的照相馆,在竞争加剧的形势下开始经营其他副业,为报馆提供优质照片,从而获得不菲的报酬。

《大公报》作为一张全国性报纸,影响力大,读者众多,张颂甲曾指出:“就其在国际和国内的地位和影响而论,在中国报界中,当时尚无出其右者,《大公报》在国内各界中拥有广大读者,特别是在高层知识界和工商界中有着深远广泛的影响。”[60]这些高层知识界和工商界读者也是照相馆的主要顾客。报纸刊载照相馆的新闻照片时,一般都为照相馆署名,出色的新闻照片不仅因为报纸的编排及印刷质量给读者留下印象,照片的署名也因此映入读者眼帘,使照相馆名气大增。受此启发,有的照相馆还将业务拓展到摄影社和画报社,如鼎章照相馆的照相师傅倪焕章组织了“焕章新闻摄影社”,专门为报刊供稿,同生照相馆还接办了《北洋画报》。从照相馆到摄影社、画报社之类的专门的新闻摄影机构,体现了新闻摄影不断发展完善的过程,这说明了照相馆作为专业新闻摄影机构的前身和基础,对于中国新闻摄影的发展具有重要的意义。

受报纸宣传的启发和影响,活跃在这一时期的照相馆除拍摄新闻照片、积极配合媒体的热点新闻报道外,还热心于社会公益事业。如1931年《大公报》组织水灾捐款,“宝业照相馆五一元”;[61]1932年为上海抗战捐款,“鼎章照相馆一元”,[62]“美利照相馆四角”;[63]1936年购机祝寿运动,“奥兴照相馆卡纸公司职工礼和洋行橡皮五金部同人各三十元”;[64]1936年慰劳绥远前敌将士捐款,“愚园照相馆四角”。[65]1937年淞沪抗战,很多照相馆遭到灭顶之灾,“昔日高大屋宇繁华商铺,今则一片焦土,凄凉万状”,[66]上海照相馆及其百余同业公会致电当局,“准备所有之资力物力,贡献于国家,抱牺牲之决心,以与敌人周旋,敬电奉陈,咛听指挥”,[67]掀起了照相业抗击日寇的爱国热潮。

2. 照相馆参与新闻生产的不足

当然,照相馆作为一种商业组织,参与报馆新闻生产仍有一定的局限性。随着报界竞争的激烈,报馆对新闻照片的要求也越来越高,所求照片“众所无而我独有”。[57](221)照相馆的师傅们熟悉器材,摄影技能高超,新闻素养参差不齐,所拍新闻照片不少存在摆拍的僵硬姿态,有的甚至毫无新闻价值可言,往往“摄十余影,而选用者一二”。[68]尤其后来专职摄影记者的出现和摄影社的崛起,使照相馆承接报馆的新闻业务逐渐减少,到1935年后照相馆基本退出了报馆的新闻生产。

此外,照相馆间的商业竞争激烈,致使质量参差不齐的新闻照片大量进入报馆,处理新聞照片成了报馆编辑的一大负担。如当时《大公报》每日都收到各照相馆寄来的海量新闻照片,如果来不及审阅,“新闻”就成了“旧闻”,即便刊登在报刊中,新闻也失去了时效性。有时这样的竞争还会导致摄影事故,造成恶劣的社会影响。如1934年班禅在灵隐寺举行时轮金刚法会,启昌照相馆的伙计在使用镁光粉拍照时遭到了同行暗算,炸伤自己,并伤及两名巡警,还使班禅受到惊吓。据启昌照相馆称:“杭州灵隐寺一带有照相馆多家,向为游客摄取游览照片,对寺内年有相当报效,即杭州城内照相馆亦不得代庖,此次法会照片均由启昌拍摄,故灵隐附近之照相馆不得分润,或由妒而生恨,唆使不肖者出此中伤之计云。”[69]这样的恶性竞争势必会影响照相馆的声誉,也为照相馆最终退出报馆的新闻生产埋下了伏笔。

参考文献:

[1] 操慧. 脱域:互联网时代的新闻生产[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2012(3):59-66.

[2] 谢潇.《大公报·每日画刊》研究[D]. 暨南大学,2013.

[3] 戈公振. 中国报学史[M]. 北京:中国新闻出版社,1985:202.

[4] 敬告读者诸君[N]. 大公报(天津版),1929-01-09(1).

[5] 从一号到一万号[N]. 大公报(天津版),1931-05-22(1).

[6] 本刊特别启示[N]. 大公报(天津版),1933-02-12(1).

[7] 本报新置套色高速度轮转机摄影[N]. 大公报(天津版),1933-02-12(4).

[8] 本报致全国各慈善团体书[N]. 大公报(天津版),1926-09-01(6).

[9] 本报启示[N]. 大公报(天津版),1933-02-05(2).

[10] 本刊征求照片[N]. 大公报(天津版),1933-12-25(8).

[11] 本刊投稿简例[N]. 大公报(天津版),1934-12-04(9).

[12] 傅立民,贺名仑. 中国商业文化大辞典(下)[M]. 北京:中国发展出版社,1994:1655.

[13] 李正中. 近代天津知名工商业[M]. 天津:天津人民出版社,2004:223.

[14] 路鹏程. 从照相馆到新闻馆:中国近代职业新闻摄影记者的形成与发展[J]. 新闻与传播研究,2020(10):110-125,128.

[15] 中华照相馆注重新闻照片[N]. 申报,1923-02-25(17).

[16] 吴申元,童丽. 中国近代经济史[M]. 上海:上海人民出版社,2003.

[17] 周谷城. 民国丛书第二编:中华民国政治史[M]. 上海:上海书店,1990.

[18] 天津市邮政局史志编辑委员会. 天津邮政志[M]. 天津:天津社会科学院出版社,1998.

[19] 仇润喜. 天津邮政史料:第三辑[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,1988:386.

[20] 王开照相馆热心服务[N]. 时报,1933-10-12(4).

[21] 世界报纸的三大趋势[M]. 大公报(天津版),1929-01-09(14).

[22] 摄影电报站参观记[N]. 大公报(天津版),1927-08-21(7).

[23] 摄影电报站今日通报[N]. 大公报(天津版),1927-09-01(7).

[24] 同生照相馆. 灵柩入碧云寺时之木桥[N]. 大公报(天津版),1929-03-12(2).

[25] 同生照相馆. 十四年移灵时协和医院门前之民众[N]. 大公报(天津版),1929-03-12(2).

[26] 同生照相馆. 移柩时碧云寺之灵堂[N]. 大公报(天津版),1929-03-12(2).

[27] 同生照相馆. 孙中山先生逝世后之家祭式[N]. 大公报(天津版),1929-03-12(2).

[28] 同生照相馆. 南京孙陵模型之全景[N]. 大公报(天津版),1929-03-12(2).

[29] 同生照相馆. 第一次飘扬于北京之青天白日旗[N]. 大公报(天津版),1929-03-12(2).

[30] 雪鸿照相馆. 到沪后之国联调查团[N]. 大公报(天津版),1932-03-20(4).

[31] 南京中华照相馆. 国联调查团抵京留影[N]. 大公报(天津版),1932-03-31(4).

[32] 同生照相馆. 来顿离平前之合影[N]. 大公报(天津版),1932-09-05(4).

[33] 国际公论与中国自处[N]. 大公报(天津版),1931-09-25(2).

[34] 周天放. 九一八事变周年感言[J]. 外交月报,1932,1(3):7.

[35] 同生照相馆. 飞来伯与梅兰芳[N]. 大公报(天津版),1931-02-07(4).

[36] 飞来伯今日过津赴平梅剧团盛大欢迎[N]. 大公报(天津版),1931-02-04(4).

[37] 同生照相馆. 暹罗王兄抵平时与欢迎人员合影[N]. 大公报(天津版),1930-10-23(4).

[38] 暹罗亲王抵平昨曾赴三海等处参观[N]. 大公报(天津版),1930-10-23(4).

[39] 启昌照相馆. 沪法文协会上月二十九日在该会招待法小说家兼新闻记者狄考勃拉[N]. 大公报(天津版),1933-12-02(8).

[40] 启昌照相馆. 沪各学术团体八日在交通大学开茶会欢迎马可尼[N]. 大公报(天津版),1933-12-11(8).

[41] 芜湖太平洋照相馆. 林德伯夫妇及欢送者[N]. 大公报(天津版),1931-10-05(5).

[42] 王开照相馆. 中国航空协会举行上海市一号飞机命名典礼[N]. 大公报(天津版),1933-06-04(4).

[43] 两路号飞机在上海举行命名礼[N]. 大公报(天津版),1931-11-02(8).

[44] 南京中华. 黄埔号命名典礼盛况[N]. 大公报(天津版),1933-11-17(8).

[45] 军校师生捐机卫国黄埔一号命名礼成[N]. 大公报(天津版),1933-11-13(3).

[46] 南京中华. 道格拉斯机一架通信飞行[N]. 大公报(天津版),1933-11-17(8).

[47] 南京中华. 飞利德机九架成队飞行[N]. 大公报(天津版),1933-11-17(8).

[48] 启昌照相馆. 意飞行家表演[N]. 大公报(天津版),1934-02-21(4).

[49] 飞机表演写真[N]. 大公报(天津版),1931-04-27(3).

[50] 南京中华. 三十六架飞机今晨在京表演参加黄埔号命名典礼[N]. 大公报(天津版),1933-11-12(3).

[51] 普及体育常识几个方法[N]. 大公报(天津版),1928-04-27(9).

[52] 华北足篮球赛明日开幕[N]. 大公报(天津版),1931-03-26(8).

[53] 全运筹委会常会决议[N]. 大公报(天津版),1933-08-22(10).

[54] 全运会零讯会场摄影王开国际社合作[N]. 大公报(天津版),1935-10-06(8).

[55] 王开照相馆. 全国运动会[N]. 大公报(天津版),1933-10-19(8).

[56] 李秀云. 《大公报》专刊研究[M]. 北京:新华出版社,2007:48.

[57] 林泽苍,高维祥. 增广摄影良友[M]. 上海:商务印书馆,1929:219.

[58] 本刊征稿[N]. 大公报(天津版),1934-03-11(13).

[59] 本刊启事[N]. 大公报(天津版),1936-10-07(13).

[60] 張颂甲. 为《大公报》讨还公道[J]. 新闻记者,1999(5):60-63.

[61] 本社收到水灾赈款报告[N]. 大公报(天津版),1931-09-08(2).

[62] 慰劳沪抗日军捐款名单补志[N]. 大公报(天津版),1932-03-06(8).

[63] 慰劳沪抗日军捐款名单补志[N]. 大公报(天津版),1932-05-10(8).

[64] 各界捐款购机祝寿[N]. 大公报(上海版),1936-10-17(8).

[65] 大夏大学慰劳绥远前敌将士捐款清单[N]. 大公报(上海版),1936-11-26(8).

[66] 沦陷下之嘉善一带[N]. 申报,1938-10-11(8).

[67] 本市各团体电蒋愿为后盾[N]. 申报,1937-07-22(3).

[68] 林泽苍. 影记者指南[J]. 中国摄影学会画报,1927(86):2.

[69] 上海航空通信. 杭州金刚法会中放镁光班禅受惊[N]. 大公报(天津版),1934-05-02(4).

Photo Studio: Important News Producers in Xinji Ta Kung Pao

LI Xiu-yun,HAN HONG-ying(School of Journalism and Communication, Tianjin Normal University, Tianjin 300051, China)

Abstract: After the relaunch of Ta Kung Pao, it attached great importance to the use of news images, but the newspaper office lacked full-time photojournalists and had to seek external assistance. As an early professional photography agency, the photo studio became a natural partner of the newspaper office. In this way, newspapers were able to obtain news photos for their readers, and photo studios were given the opportunity to advertise for free. From 1926 to 1937, a total of 31 photo studios provided 234 news photos for the Xinji Ta Kung Pao, and these photo studios became important news producers for the newspaper. The photo studios mainly provided news coverage of dignitaries and diplomatic exchanges, as well as images to promote national salvation through aviation and sports. The participation of the photo studio in the news production of the newspaper can be said to be a common phenomenon in the period of the Republican era, which to some extent reflects the construction of a common vision and the identification of journalistic concepts between the two sides.

Keywords: Ta Kung Pao; photo studio; news production; news photo

基金项目:国家社会科学基金项目“以学刊为中心的新闻学术思想史研究(1927—1949)”(18BXW017)

作者信息:李秀云(1972—),女,黑龙江齐齐哈尔人,天津师范大学新闻传播学院院长、教授、博士生导师,主要研究方向:新闻史;韩洪影(1991— ),女,黑龙江大庆人,天津师范大学新闻传播学院博士研究生,主要研究方向:新闻史。

① 本文研究新记《大公报》(天津版),下文简称新记《大公报》(天津版)为《大公报》。

② 目前有关照相馆的研究成果主要有:仝冰雪《中国照相馆史》(中国摄影出版社,2016年版);马运增等《中国摄影史:1840—1937》(中国摄影出版社,1987年版);蒋齐生《新闻摄影140年》(新华出版社,1989年版);上海市摄影家协会、上海大学影视艺术技术学院《上海摄影史》(上海人民美术出版社,2012年版);吴炜《摄影发展图史》(吉林摄影出版社,2000年版);陈申、徐希景《中国摄影艺术史》(生活·读书·新知三联书店,2011年版);路鹏程《从照相馆到新闻馆:中国近代职业新闻摄影记者的形成与发展》(《新闻与传播研究》,2020年第10期)。