全球气候变化下我国远洋渔业产业风险评估研究

——基于PSR模型

2023-11-02赵薇何静

赵薇, 何静

(上海海洋大学经济管理学院,上海 200120)

2017 年出台的《“十三五”全国远洋渔业发展规划》[1]中提出,要建设远洋渔业风险预警体系、增强风险防控能力;2022年2月农业农村部《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》[2]中再次强调,要开展气候变化背景下远洋渔业资源变动规律的研究,健全入渔风险评价机制,可以看出当前远洋渔业产业面临着风险防范能力提高的必要性和紧迫性。随着海水温度上升、全球海平面上升、极端气候灾害增加等气候变化因素的影响,远洋渔业的高质量发展面临海洋生态系统破坏带来的一系列风险。联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第六次评估报告[3]指出,气候变化正在加剧海洋极端气候事件发生的频率和强度,进而影响海洋生态系统。海水温度的上升会引起蒸发加剧,使得降水增加,进而导致台风生成的可能性增加,给远洋船舶的捕捞活动带来风险;极端厄尔尼诺事件的发生会扰动东太平洋海温,影响浮游生物的繁殖,减少远洋鱼类的食物来源进而造成其死亡或他迁。因此,有必要从气候角度审视相关因素对我国远洋渔业可持续发展带来的影响,识别和系统评估我国远洋渔业的产业风险水平,以期在增强我国远洋渔业风险防范能力的同时推动我国远洋渔业的高质量发展。

当前渔业风险评估大多采用生物经济模型或脆弱性评估的方法,研究内容涉及模拟不同情境下远洋渔业的风险性及可持续性[4]、应用生产力和敏感性分析种群脆弱性[5-6]、基于生态系统综合分析渔业风险[7]等。Alsolami 等[8]基于生态系统的渔业评估方法对比分析了10 年内红海的渔业风险指数变化情况;Ma 等[9]通过气候风险评估框架对我国的渔业气候风险进行评估,为制定气候变化方案提供了借鉴和参考。随着全球气候变化的加剧,研究者从定性角度出发评估我国海洋渔业面临的风险,如海洋变暖会导致渔业资源丰度的重新分配,降低海产品的安全性[10];海平面上升有可能改变海洋生物资源分布布局,增加生态灾害如赤潮、绿潮等发生的风险[11]。远洋渔业是受环境影响极大的弱质型产业,深入研究其面临的入渔风险可加强相关预警体系的建设[12]。

PSR(pressure-state-response,压力-状态-响应)模型是由加拿大学者David J. Rapport 和Tony Friend 提出的一种用于环境评价的模型[13],对经济因素和环境因素之间的内在关系进行了阐释,到20 世纪八九十年代又由经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)以及联合国环境规划署(United Nations Environment Programme,UNEP)重新发展起来并作为解决环境问题的一种评价体系。随着人们风险防范意识的加强,PSR 模型不再局限于生态环境的评价上,更被应用于其他领域的风险评估与分析中,如自然灾害风险[14-16]、矿业产业风险[17]、粮食安全风险评估[18-19]等。

总体而言,当前对于我国远洋渔业产业的风险研究集中于定性层面,从定量角度出发进行研究的较少。因此,本研究在明确当前我国远洋渔业产业风险及特征的基础上,基于2009—2021 年我国远洋渔业产业相关数据,通过PSR 模型框架并根据相关指标的重要性、科学性及可得性构建全球气候变化背景下的远洋渔业产业风险评估指标体系,运用熵值法和变异系数法加权的组合赋权法对指标进行赋权,通过风险指数模型分析远洋渔业的压力、状态、响应风险水平,以期为我国远洋渔业的科学管理及风险预警提供参考,增强我国远洋渔业的国际竞争力。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究使用的相关数据来源于美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)和《中国渔业统计年鉴》《中国海洋灾害公报》等。其中,全球平均海平面上升高度来源于NOAA中剔除季节性因素的全球平均海平面增量(mm),厄尔尼诺与拉尼娜现象采用Nino3.4 区连续3 个月平均海面温度异常超过±0.5 ℃的次数。

1.2 指标体系的建立

本研究在PSR模型的基础上构建远洋渔业产业风险评估体系,按照压力、状态、响应3 个维度建立相应指标。将气候变化因素作为远洋渔业产业风险的压力(pressure,P),构成风险评价体系的压力指标。状态(state,S)指某阶段我国远洋渔业产业面对气候变动时的现状,把远洋渔业依赖度、远洋渔业加工能力及远洋渔业基础设施作为状态指标,代表我国远洋渔业产业在应对气候变化时的敏感度,这三者的风险指数越高,代表远洋渔业在应对气候变化时的敏感度越高,越容易受气候压力的影响。将我国远洋渔业产业应对风险压力时采取的各种投入及措施作为响应(response,R)类指标,代表我国远洋渔业产业应对气候变动的适应能力及恢复能力。根据相关指标构建的重要性、科学性、可得性、代表性等原则,选取合适的变量构建相应的指标体系(表1)。

表1 全球气候变化下我国远洋渔业产业风险评估指标体系Table 1 Risk assessment index system for China’s pelagic fishery industry under global climate change

1.3 指标体系权重的确定

1.3.1 熵值法确定权重 熵值法是根据指标变异性程度来确定指标权重的一种客观赋权方法,具备客观性强、精度高的特点。指标的信息熵值越小,离散程度越大,在综合评价中的权重就越大,影响作用就越大[26]。本研究首先运用熵值法确定各指标的权重()。

1.3.2 变异系数法确定权重 变异系数法是根据现有值与目标值的变异程度来确定指标权重的一种客观赋权方法,本研究第二步运用变异系数法确定各指标的权重()。

1.3.3 组合赋权法确定综合权重 一般情况下组合赋权法结合主观和客观2 个方面来确定综合权重,但由于当前对远洋渔业产业风险因素尚未形成统一的认识,故本研究在确定指标的综合权重时采用熵值法和变异系数法客观赋权,尽量减少主观因素的影响,增强权重的科学性和合理性。综合权重(wj)计算如下。

1.4 风险指数模型

根据已经得到的综合指标权重(wj)与第j项指标在第i年时所占比值(pij)相乘,测算得出压力、状态、响应3 个维度的风险指数得分(v),具体计算公式如下。

2 结果与分析

远洋渔业作为资源密集型产业,与海洋资源的丰裕程度息息相关。相较于传统养殖渔业,远洋渔业资源对海洋生态环境的状态有着更强的依赖性,受气候变化影响后易改变渔场空间布局造成整体捕捞量的不稳定,因此,在进行远洋渔业产业风险评估时要全面、综合考虑气候因素带来的影响。同时,远洋渔业具备高投入长周期的特性,其高质量发展有赖于捕捞装备技术、国家政策、保鲜加工能力等因素的影响。结合PSR模型考虑影响远洋渔业产业风险的气候因素及社会经济因素后,借鉴国内外关于评估渔业风险的相关指标,首先通过组合赋权法来确定压力、状态、响应维度的指标权重,在此基础上运用风险指数模型构建我国远洋渔业产业风险指数,从气候角度切入定量评估远洋渔业风险的时序变化和整体趋势。

2.1 风险指标权重的确定

借助熵值法和变异系数法加权的组合赋权法,本研究测算出当前我国远洋渔业产业风险各维度指标权重和各子系统维度指标权重(表2),用以全面评估我国远洋渔业产业风险现状。从各指标权重来看,综合权重占前3 位的指标分别是厄尔尼诺与拉尼娜现象(P3)、产值状况(R1)及渔业科研活动人员投入(R4)。产值状况(R1)和渔业科研活动人员投入(R4)都集中于响应维度指标,说明最终我国远洋渔业产业风险的防范和管理有赖于相关渔业部门应对压力的措施及投入,在应对气候压力对我国远洋渔业产业带来风险的不同时期,积极做出响应并尽可能将风险影响范围降到最低。

表2 全球气候变化下我国远洋渔业产业风险各级指标权重Table 2 Index weights at all levels of China’s pelagic fishery industry risk under global climate change

2.2 风险指数评估与分析

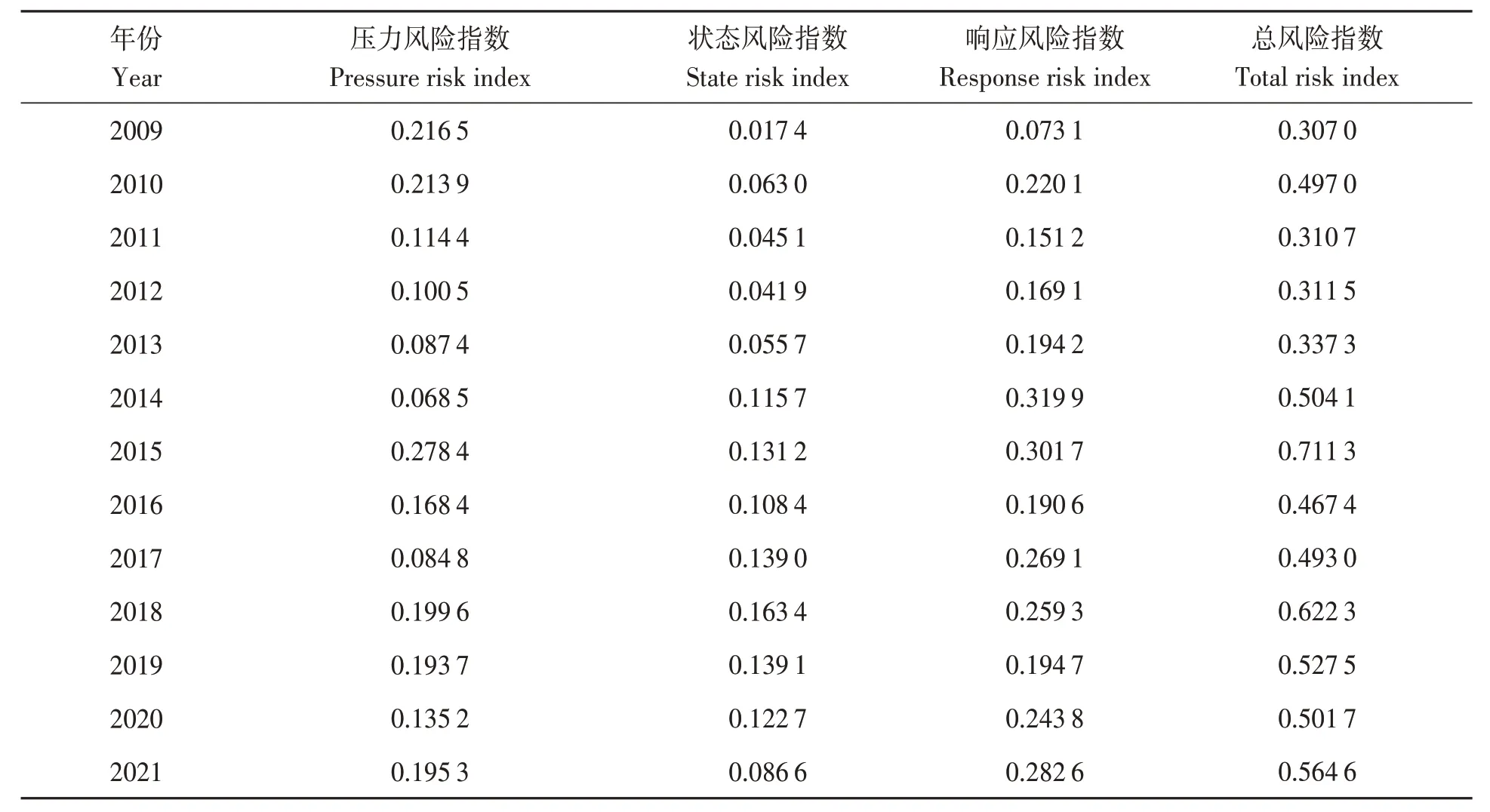

基于上述风险指数计算公式可对2009—2021 年我国远洋渔业产业风险的压力指数、状态指数、响应指数进行评估(表3)。

表3 2009—2021年我国远洋渔业产业风险指数得分Table 3 China’s pelagic fishing industry risk index score from 2009 to 2021

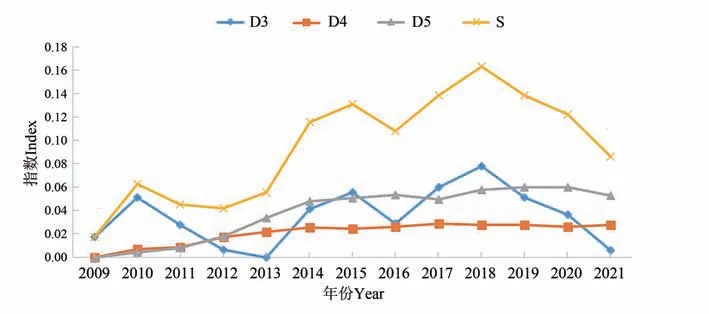

2.2.1 压力风险指数评估 由表3 可知,我国远洋渔业产业的压力风险指数总体呈波浪式变动趋势。2009—2014 年总体呈下降趋势,压力风险指数(P)由0.216 5 降至0.068 5,2009 和2010 年压力指数居高不下的原因在于2009 年的“厄尔尼诺年”与2010 年的“拉尼娜年”。在极端气候事件发生时,一方面会影响远洋渔业资源空间变动,引起捕捞渔获量重心的偏移。研究表明,厄尔尼诺年中西太平洋黄鳍金枪鱼捕捞渔获量重心更偏东,而拉尼娜年捕捞渔获量则向西移动;另一方面,极端气候事件也会影响远洋渔业资源的丰度变化,给海洋生态系统带来一系列冲击[33]。如厄尔尼诺事件发生时,海洋表层的高温水团抑制深层携带营养盐的冷水上涌,减少远洋鱼类的食物来源,使得远洋鱼类死亡或他迁。2015 年压力风险指数(P)达到峰值(0.278 4),气候变动带来的压力风险因素增加,一方面是由于2015 年海洋极端气候带来的厄尔尼诺事件,另一方面2015 年全球海表面平均温度距平值以及全球平均海平面增量与往年相比也呈现出显著的上涨趋势。2016—2021 年压力风险指数整体呈波动上涨的趋势,由2016 年的0.168 4 上涨至2021 年的0.195 3,根据近年来压力风险指数的发展趋势来看,我国远洋渔业产业面对气候变化带来的风险压力有进一步上升的态势,需加大对气候因素的预警与防范。

海洋气候变化(D1)、海洋极端灾害(D2)两大准则层相比较而言(图1),D2 的波动幅度更为剧烈,主要原因在于极端气候事件发生的周期性和强度不同,厄尔尼诺和拉尼娜现象没有固定的发生周期,且每个周期的发生强度各不相同,在厄尔尼诺年和拉尼娜年份,压力的风险指数得分明显偏 高,如2009、2010 以 及2015 年 等。D1 在2015 年风险指数得分达到最高,主要是由于当年海表面平均温度距平值以及全球平均海平面增量达到峰值,后续基本保持平稳增加的趋势。

图1 2009—2021年我国远洋渔业产业压力风险指数变动趋势Fig. 1 Trend of the pressure risk index of China’s pelagic fishing industry from 2009 to 2021

2.2.2 状态风险指数评估 2009—2021 年我国远洋渔业产业状态风险指数大致呈逐年增加的趋势(图2),状态风险指数(S)在2018 年达到最大值,为0.163 4,2019—2021 年处于短暂的小幅下降趋势。状态风险指数的增加趋势代表中国远洋渔业应对气候变化的敏感度在增加,受气候压力的影响变大。当外部气候发生扰动时,远洋渔业依赖度、加工能力及基础设施遭受影响的风险性加大,敏感性不断提高。

图2 2009—2021我国远洋渔业产业状态风险指数变动趋势Fig. 2 Trend of the state risk index of China’s pelagic fishing industry from 2009 to 2021

远洋渔业依赖度(D3)的风险指数得分处于波动变化的趋势,自2018 年起下降尤为严重。2018 年起,中国远洋渔业总产值占渔业总产值的比重不断下降,经济产值依赖度从2018 年的1.02%降至2021 年的0.76%,主要原因在于各渔业资源国近年来进一步加强了对渔业资源的管理和控制,在入渔费、投资规模等方面加大入渔难度以保护渔业资源,同时分配捕捞限额控制各入渔国家的渔获量。此外,全球渔业资源存在利用不均的现象,重要渔业资源如金枪鱼类利用过度,而小型中上层鱼类、南极磷虾等尚未被充分利用。

远洋渔业加工能力(D4)、远洋渔业基础设施(D5)的风险指数处于稳定上升的态势,一方面是由于消费者的消费方向得到了转型升级,诸如远洋渔业保健制品、远洋渔业休闲食品、鱼糜制品等高附加值产品受到进一步青睐,我国的水产品加工能力随之得到了加强。另一方面是由于我国远洋渔船更新改造政策的扶持,作业渔船的数量处于世界前列。但是,国产渔业装备水平及整体性能不高,关键渔业装备仍然依赖进口,与渔业发达国家相比仍存在一定的差距。因此,二者在应对全球气候变化时更易受到影响,敏感度更高。

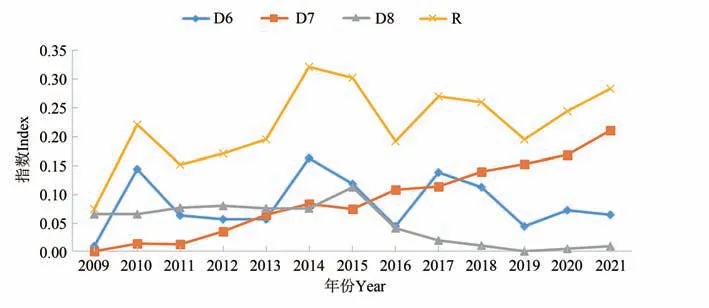

2.2.3 响应风险指数评估 2009—2021 年我国远洋渔业产业响应风险指数(R)大致呈波动增加的趋势(图3),响应风险指数由2009 年的0.073 1波动上涨至2021 年的0.282 6。除2011、2016 和2019 年出现明显下降外,响应指数整体保持向好态势,代表我国远洋渔业产业的适应能力及恢复能力在逐步加强。近十几年来在应对气候压力带来的风险时,我国远洋渔业在产值、投入及管理方面得到了进一步的调整提升。

图3 2009—2021我国远洋渔业产业响应风险指数变动趋势Fig. 3 Trend of response risk index of China’s pelagic fishing industry from 2009 to 2021

远洋渔业经济发展(D6)的风险指数处于波动变化的趋势,2010、2014 及2017 年的指数达到峰值,是因为这3 年的远洋渔业产值增长率增长至平均值的3 倍之多,同时捕捞效率与其他年份相比也处于高值。自2019 年起,D6 风险指数持续偏低,主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响许多海域实施禁渔政策,大大减少了我国远洋渔船的渔获量。同时,国内水产品加工企业的外贸订单降低,远洋渔业的市场需求有待复苏。

远洋渔业科技投入(D7)的风险指数保持持续稳定上升的态势,至2021年已达到0.210 1。从2009 年起,我国渔业在资金及科研人才方面的投入逐年增加,加大了地方财政对渔业科技的投入,使我国远洋渔业应对气候变动风险的适应能力有一定的保障,抗扰动能力得到了进一步的提升。但是由于远洋渔业行业需求的扩张,加上远洋渔业高素质人才培养成本极高,整体来看远洋渔业的高层次管理人员仍旧处于匮乏状态,面临人才短缺的问题。

远洋渔业管理水平(D8)的风险指数自2015 年起持续降低,趋于稳定,表明当前我国海洋管理机制处于合理状态,涉海管理部门经改革后进行了优化升级。远洋渔业虽面临着国际形势的深刻变化、全球公海管理日趋严格,但自“十三五”以来,我国远洋渔业管理体系与国际渔业管理规则接轨,各作业审批许可制度日渐完善,远洋渔业的高质量持续发展具备相应的制度保障。

2.3 评估结果分析

对压力风险来说,伴随气候变化对全球海洋渔业资源带来的扰动,我国远洋渔业产业面对气候变化带来的风险不容忽视,且存在进一步加剧的态势。由于海洋气候变化可能会对远洋渔业种群带来诸多未知的综合影响,且海洋极端灾害具备周期不固定的特性,更应加强数据观测及数据积累以探索其中的不确定性。对状态风险来说,远洋渔业依赖度、加工能力及基础设施遭受影响的风险性加大,造成我国远洋渔业应对气候变化时的敏感度不断增加,一方面各渔业资源国管控渔业资源限制渔业捕捞,全球渔业资源存在利用不均的现象;另一方面我国远洋渔船船型亟待优化升级,增强捕捞装备性能。对响应风险来说,虽然我国远洋渔业产业的适应能力及恢复能力在逐步加强,但整体捕捞效率有待进一步提升,远洋渔业产业链的市场消费需求有待复苏,高层次人才的培养模式仍需进一步完善。

3 讨论

本研究在PSR框架的基础上构建我国远洋渔业产业风险评估模型,在指标选取时根据产业特点不仅考虑了社会经济因素的影响,也将气候变化因素考虑在内。例如,海表面温度与海平面高度是影响渔获量及渔场空间分布的重要因素,在渔情预报中发挥着不可或缺的作用,曾在方舟等[34]、刘洪生等[35]的研究中作为重要影响因子,海表面温度不仅影响远洋鱼类长鳍金枪鱼等的渔获量,也会影响其体质量及叉长,而海面高度对鲣鱼的影响较大,在渔情预报分析中也被考虑在内。同时,与Zhou 等[36]研究相似,有针对性地选择可得性、代表性高的风险因素,对所选择的风险在PSR 框架的基础上进行实证分析,以便更科学地构建风险指数评估模型。

根据我国远洋渔业产业风险指数变动规律发现,受海洋气候变化、海洋极端灾害的影响,远洋渔业总风险指数呈现波动上升的变化趋势,与压力风险指数的变化趋势大体相似,表明气候变动因素在影响远洋渔业产业风险中占据极大比重,气候压力因素对远洋渔业产业风险有加大的趋势,这与Heck 等[22]的研究一致,渔业发展过程中受到海洋温度、海平面上升及海洋极端灾害的威胁增加,减缓气候影响时应根据区域气候差异制定不同的战略。状态风险的上升及响应风险的波动增长与陈琦等[23]的研究一致,在全球气候变化压力的背景下我国远洋渔业产业的敏感性增强。一方面,由于气候压力带来的影响使我国远洋渔业产业的敏感性增加,造成远洋设施装备受损的可能性加大;另一方面,出于全球渔业资源争夺的现状,国际上各渔业资源国的合作门槛和限制条件提高,入渔难度加大。此外,响应风险指数总体呈波动增长的趋势,说明我国远洋渔业自身的适应能力和恢复能力在逐渐加强,科技投入及管理状况是影响我国远洋渔业产业发展的重要因素。许振琦等[37]提出,当今渔业科学技术是解决复杂渔业问题的重要手段,要加强远洋渔业的信息化建设以提供科技支撑。虽然我国渔业在资金及科研人才方面的投入处于增加态势,但整体来看远洋渔业的高层次专业人才仍然处于紧缺状态,远洋渔业的人才培养模式仍需调整完善以适应当前行业的快速发展。因此,要实现我国远洋渔业产业的高质量发展,需从外部气候因素及内部社会经济因素方面入手采取有力措施。

(1)加强开展气候方面的专项研究。为减轻全球气候变动对我国远洋渔业产业带来的扰动影响,可加强开展海水温度升高、海平面上升、溶解氧水平下降、海水酸化等对远洋渔业影响的专项研究。一方面,进一步分析各类气候因素产生的交互作用对远洋渔业物种的资源丰度、群落结构及空间布局的影响,可以借助非线性算法、云计算等智能算法科学解释气候对远洋渔业资源的影响;另一方面,加强极端天气数据的预报及监测,发生极端气候时,适当采取人工干预措施以实现渔业资源的可持续发展。

(2)远洋渔业产业自身采用部分适应措施以减缓气候变动影响。强化远洋渔业技术装备的抗风浪能力,进一步实现如金枪鱼围网船、鱿鱼钓船、大型拖网加工船等远洋船型的优化升级,提升我国远洋渔业的技术装备水平。同时,积极投入资金用于沿海防潮基础设施建设,推动建立远洋渔业生产、加工、销售综合保障基地。

(3)提升我国远洋渔业的国际规则适应能力。在全球渔业资源管理日趋严格、入渔难度增加的背景下,善于发掘不发达国家海域尚未被充分利用的渔业资源寻求自主合作开发,以拓展我国远洋渔业的捕捞来源。此外,打击非法、不报告、不管制的渔业活动,遵守国际渔业公约及海洋法律法规的同时,争取远洋渔业资源开发的话语权,在适应国际渔业规则的基础上实现自身权益最大化。

(4)进一步完善远洋渔业专业人才的培养模式。加强远洋渔业高素质人才的产学研合作教育,在培养过程中以适应远洋渔业行业发展需求为目标制定相应的培养方案。着重发挥远洋渔业人才的实践能力和管理能力,打造相应的实训基地[38]以提高其动手能力和操作能力,培养多层次、多专业、高素质的综合性人才。