乾隆《潼川府志》的编纂及其史料价值

2023-11-01罗伊

罗 伊

(吉林大学古籍研究所,吉林长春 130012)

潼川府,始置于北宋,明洪武九年(1376年)降府为州,至清雍正十二年(1734年)复升州为府,下领三台、射洪、盐亭、中江、遂宁、蓬溪、安岳、乐至八县。乾隆《潼川府志》十二卷首一卷,是现存清代潼川府地区的第一本府志,纂修于清乾隆五十年(1785年),由时任潼川府知府张松孙主修,四川雅安府名山县教谕李芳榖等编纂,当年即修毕刊刻。

乾隆《潼川府志》分四十五门附二门,统归于土地、人民、政事三部,体例简洁明晰,内容丰赡翔实。该志在稽考康熙旧志残本的基础上旁收博引,其山川、城池、水利、古迹等门类记载颇详,不仅附有自唐迄清的相关诗文,又于每条目下多加注释按语以示考证,足见其编纂之严谨。此外,其贡赋、盐茶等门类载府内各邑经济现象,杂记、人物等门类记述历代灾害逸事,尤详于明清社会更迭之际的兵灾人祸,这都使其具有丰富的史料价值,成为同时代中府志编纂质量较高者。

但目前学界对于乾隆《潼川府志》尚未形成系统性的研究,仅有一些提要性的介绍出现在《四川方志考》《四川历代旧志提要》中,缺乏对其编纂的整体认识以及史料价值的进一步探析。有鉴于此,现对其编纂情况、体例沿革进行梳理概述,并在此基础上对书中蕴含的史料价值作初步探讨。

一、乾隆《潼川府志》的纂修

乾隆《潼川府志》作为一部在清代修志高潮背景下由官方编纂的府志,其修志过程延续了明代以来形成的由地方官主持、文人学者参与的模式。乾隆《潼川府志》由时任知府张松孙主修,为保证府志质量,他邀请了在府中任书院掌院的名山县教谕李芳榖作纂修人,并召集众多府中有学识之士参与,对此他曾在序言里提到:“予滋惧焉,爰偕宾徒僚属,共相考订,始事于乙巳之春,至秋杪郡志甫脱稿。”[1]8集体编纂需团队协作、各司其职,从搜集整理资料到正式刊刻成书,除了主修、纂修承担主要编纂任务外,还设有其他职务参与分工。从该志卷首修志姓氏的详细记录中可知,府属各县知县郑璇、沈诗杜、胡光琦等任分纂,府中各县监生郑琪、张廷楷、张智莹为分校,还有校刊、绘图、誊录等,可见乾隆《潼川府志》的编纂分工较为成熟、整体安排协调顺畅。

尽管该志题写由多人参与编纂,但知府张松孙作为主修者,对志书的编纂负主要责任,编纂过程中他亲力亲为,志书万言皆其“政事之暇所手自订者”[1]12,是促成该志成书的主要力量。张松孙,字雅赤,号鹤坪,江苏长洲县(今江苏省苏州市)人,监生,乾隆二十二年(1757年)捐纳为县丞,后发河东河工委用。乾隆二十四年(1759年),张松孙任山东东平州(今山东省东平县)州判,不久又升任州同。因久历河工之事熟悉水利,张松孙被委派专管泉河、汶河等京杭运河支流之河务,常查勘测量河道,设计修建水利工程,并协同督率夫役修筑工事。乾隆三十五年(1770年),张松孙被擢升为泉河通判,后又历任仪考河务通判、河南怀庆府黄沁同知等,均以处理河务为主。张松孙在任期间恪尽职守、以身作则,如遇河道堵塞等突发事件,常身先士卒率人前去疏通,因办事得力颇受上级赏识。张松孙参与水利之事十数年,历经多次治河工程,此间遍览古人治水典籍,析毫剖釐治水史迹,并将之融会贯通、以古鉴今[2]16-17。乾隆四十八年(1783年)张松孙升任四川潼川府知府,五十二年(1787年)因病告假回原籍调理,翌年病愈后本仍发为潼川府知府,但因熟谙水利之事改发为河南府知府,后积劳成疾致久病不起,卒于乾隆六十年(1795年)。

张松孙仕宦四十年,为官刚正清廉,为人慷慨仗义,不贪求利禄,家中清贫但以多文为富,惟好研读诗书,善作诗为文,晚年自言:“余也册载宦场,一麾出守,家原儒素,酷类任昉之贫;学媿书淫,深慕张华之积。”[3]963-964张松孙所留诗文较多,因未付梓成册,所以现今能看到的大多都保留在其主修的地方志中。此外,他晚年还曾辑注校定《文心雕龙》,于乾隆五十六年(1791年)成书刊刻。

张松孙十分重视地方志的编修,甫一任潼川府知府,便着手修葺府志及所属八县的县志,在调任河南府知府后,还主持编修了河南永宁县(今河南省洛宁县)的县志。对于编修府志的来由,他在乾隆《潼川府志》序言中有所阐明:“自雍正十二年升州为府,添设附郭三台一县,又五十年均无志乘可考,即索览属邑之志,近者三四十年,远者更六七十年,皆久为修辑,尤多阙略,若及今不修,恐日月浸久,将并此湮没于蜗涎蟫腹之余。”[1]10-11可见潼川府地方志的缺失是张松孙编纂府志的直接动力。

除张松孙外,作为纂修人的李芳榖,也是参与乾隆《潼川府志》编纂的重要人物。根据陶澍所记及湖南绥宁人邓暻为之所作的传记,可以对其生平作简单概括。李芳榖,原阆中人,入籍四川成都,乾隆三十九年(1774年)举人,曾在潼川府草堂书院主讲,后授雅安府名山县教谕。乾隆五十六年(1791年)李芳榖从军廓尔喀,嘉庆二年(1797年)以军功授湖南临武县知县,嘉庆五年(1800年)调为绥宁知县,嘉庆十二年(1807年)升任为湖南永绥厅同知,嘉庆十五年(1810年)病故。李芳榖为官廉正,慈惠爱民,“生平俭约,惟好读书,笔札翩翩,顷刻千言”[4]1329。其在潼川府任书院掌院期间,多兴文教之事,又因文笔卓著,遂被张松孙邀请参与编写府志。遗憾的是,李芳榖生平虽有迹可考,但其早期在潼川府的经历却鲜有记载,其参与修志的具体细节也无从查证。

从前文张松孙所写府志序言中可知,乾隆《潼川府志》于乾隆五十年(1785年)春编纂,秋末即定稿成册刊行。如此有效率的编纂工作基本符合清代中央机构对地方修志的规定。据《清实录》记载,康熙二十二年(1683年),礼部奉旨檄催天下各省设局纂修通志,限期三个月完成。雍正时期又有于一年内完成的新规定,“请敕谕各该督抚,将本省名宦、乡贤、孝子、节妇一应事实,详细查核,无缺无滥,务于一年之内保送到馆”[5]69。如何在短时间内保证方志编纂的质量是历来令主修者棘手的问题,幸而张松孙得到了前代知州刘国佐于康熙二十六年(1687年)所纂辑的六册州志残卷,便以此为可详参的底本,但又感慨其在“兵燹之后流亡,甫集即欲搜罗,自多挂漏”[1]9,遂辅以其他县志,并差府属各知县提供相关资料,甚至亲自遍历府中旧迹寻访邑人,补叙旧志后近百年之事。

因府志长期缺失,乾隆《潼川府志》定稿后就“初印百部”,以满足当地士绅对新辑府志阅读的需求。但按规定,志书编纂完成后,应交由地方学政参阅。当时的四川学政、国史馆纂修、翰林院编修钱樾为该志作序时就提到:“今制学臣莅任俱呈送志书,令学政不拘时日悉心查核,遇有是非倒置者即饬地方官删改,仍咨明督抚,会同办理。其现在修理之志书,亦令学政查核,再行刊刻。”[1]4张松孙所作后跋也提到了此事,说该志虽已刊行,但“其中尚多校刊未周,循例呈于督学钱黼堂太史详加校阅,又为订讹斥伪,补其缺略,后分手校对,期于一字无讹”[1]12。所以该志出版仅几个月后,又再次参阅校订,字数由最初的三十余万字删削至如今的二十五万字,还在卷首增加了钱樾于乾隆五十一年(1786年)与分巡川北兵备道明安所作序文。此稿一出即成定本,于乾隆五十一年(1787年)二度刊刻。

二、乾隆《潼川府志》的体例沿革

志书体例在宋代趋于定型,形成了一定的范式,“地志体例,经始于北宋,至南宋而始备”[6]5。但时代的变迁,当地经济发展水平的高低,乃至修志者自身思想观念的不同,均会给志书体例带来不同程度的影响。志书体例的变化不仅显示了方志编纂在规则和方法上的改变,而且能反映出一个地区在一段时期内社会的发展衍变。因此,以变化发展的眼光来考察明清以来潼川府地区志书体例沿革,可以一览方志整体编纂情况,进而窥见明清时期该地区的整体发展变化。

明代,潼川地区属州治,该地区现存最早的方志为明嘉靖《潼川志》,陈讲纂修,成书于嘉靖二十九年(1550年),原刻本已散失,今仅存一部传抄本。在此之前,还有一部志书出现于成化年间,“潼川有志,始于成化间知府蒋容。缘郡县各载其事,似非体统相维之义,故今属县事各以类附而郡总焉”[7]8。此志如今已不得见,与之相关的记载也只有零碎言语,但从嘉靖志凡例所载可知其体例与嘉靖志相似。因成化志是在泛收各县记载上辑录而成,“旧志郡县各立沿革,然纪郡必及其县,纪县又原其郡,彼此参互交混而无别”[7]8,所以体例内容不免芜杂。

嘉靖志十卷,分十门,采用平目体的形式,以成化志的体例为基础,根据内容新增目次,如“先师庙及坛壝首列禋祀,不附建置者,所以别祀神重典非他创作例也”[7]8。可知嘉靖志新设禋祀一门,将原本附于建置下的祠庙祭祀相关内容放置在新的目次中。嘉靖时期地方志编纂多数已采用纲目体,但该志仍沿用了宋元时期广泛使用的平目体,分地理、建置、禋祀、官守、赋役、选举、方外、祥异、杂志、艺文十门,每类皆总称志。然而嘉靖志在门类选择上依然不够精审,如上述新增禋祀一类,只是将原属于建置中的祭祀坛庙的内容摘录其中,方外志中又述寺观庙宇,内容有所重复。再如选举一类,本应记载科举一事,竟在最后辑入隐逸、孝义、贞烈等人物小传,使嘉靖志整体观之仓促粗糙,内容简陋又纷杂混乱。

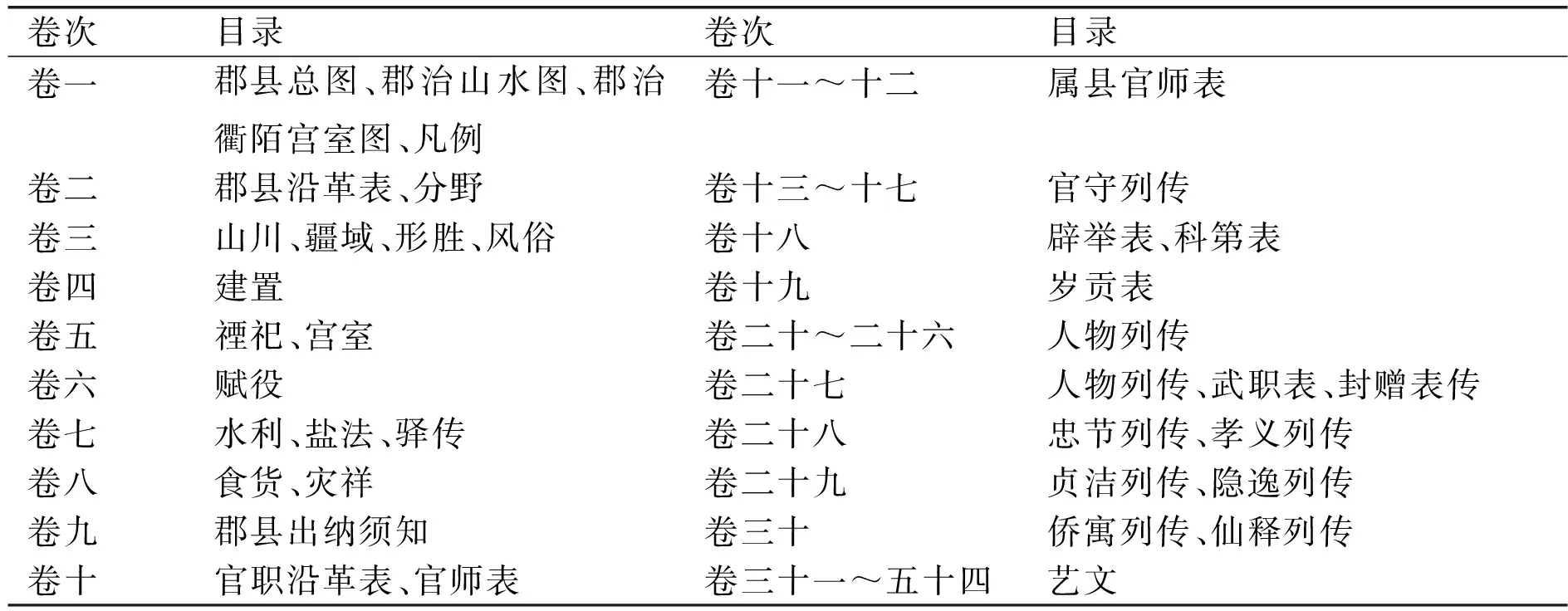

此后近七十年潼川地区再无修志,直到万历四十七年(1619年),时任潼川州知州陈时宜又主持了州志的编纂。万历《重修潼川州志》凡五十四卷,入清以后四川境内无人得见①,流传极少,今仅见日本国会图书馆收藏一部。万历志仍沿用了平目体的形式,对此陈时宜等人在凡例中有所阐述:“潼川志旧本二。一成化间者太简,一嘉靖辛亥者稍详,且得郡县体统相维之义,今编辑俱仿其旧,但裁制更新,便觉耳目为鲜也。”[8]20万历志的目次虽无纲次统领,但基本已形成相应分类,条理较为清晰。现将其体例整理如表1所示。

表1 万历《重修潼川州志》目录

从表1中可以看出,首先,相较于嘉靖志,万历志体量扩充,卷数增至五十四卷,目次也相应增加,尤以经济、人物、艺文新增最多。经济方面,赋役一类因“户口赋徭关系尤大,征法已非旧章”有所删改,而潼川一带“盐法为潼弊尤深,其前辈有立议甚详者”,遂新增盐法一类以备后人参考,又“潼民生养无术,旧称贫苦”[8]20,特立食货一类以教导民众农畜之事。人物、艺文皆因嘉靖志记载简略而补充,尤其是艺文卷数,除历代诗文外还收录了大量书信和碑文。其次,万历志在编纂时取法史笔,志书体例仿照纪传体正史采用图、表、志、传等体裁。纂修人张世雍在凡例中说道:“旧志沿革官守科第参差易混,今为年表;其名宦人物特为立传,觉开卷爽然。”[8]20表的使用一改嘉靖志编年叙述之冗杂,而人物列传“直书不避”,均参考正史并于传后附简要评价,若正史无传者则只记入年表之中。因此主持编修过万历《四川总志》的吴之暤称其为“不朽良史之编”[8]8。时任四川左布政使陈大道也评价万历志:“收罗赡详,胪列森严,取材精确,真足益经济、昭法戒,迁、固而后如此良史绝少,非擅三长有是哉。”[8]8尽管万历志的编纂赡胜旧志良多,但体例仍“多分题目,浩无统摄”[9]825,如其地理类就分山川、疆域、形胜等数十目次,人物类表传相杂并单列成目,分列太多,芜陋琐碎,又无统摄,阅读查检不便,且艺文收载过多过滥,可见其并未尽得史法。

万历志修成后不久便逢明清易代,又遇张献忠屠戮蜀地,潼川一带长期处于动乱之中,因此再无修志。直到康熙二十六年(1687年),在全国修志潮的影响下,知州刘国佐奉命汇集各县所剩资料编纂州志,但直至张松孙等人修志时,此志只剩六卷残本,如今已不得见,只能通过乾隆《潼川府志》辑录的旧志序文窥其体例大概。其序载:“……星纪则参井之躔次也,形势则梁益之方域也,山川有金华、天柱、涪水、鹅溪之胜,古迹有玉虹、铜关、云台、黄鹿之奇。泮宫爼豆依然,燕居遗像犹睹,循良间出,代公清献之仪范可师,经术孔多,伯玉太简之才华特著。忠孝关伦常之重,仙释具林壑之高,皆前徽不远光耀千古者也。至若诗歌存陈杜风流,赋纪列王杨俊伟,宋如与可明若用修,吉光片羽,咸收艺文。”[1]28-29从中可见康熙志涵盖星野、形势、山川、古迹、忠孝、仙释、艺文等门类,与一般方志门类大抵相近。

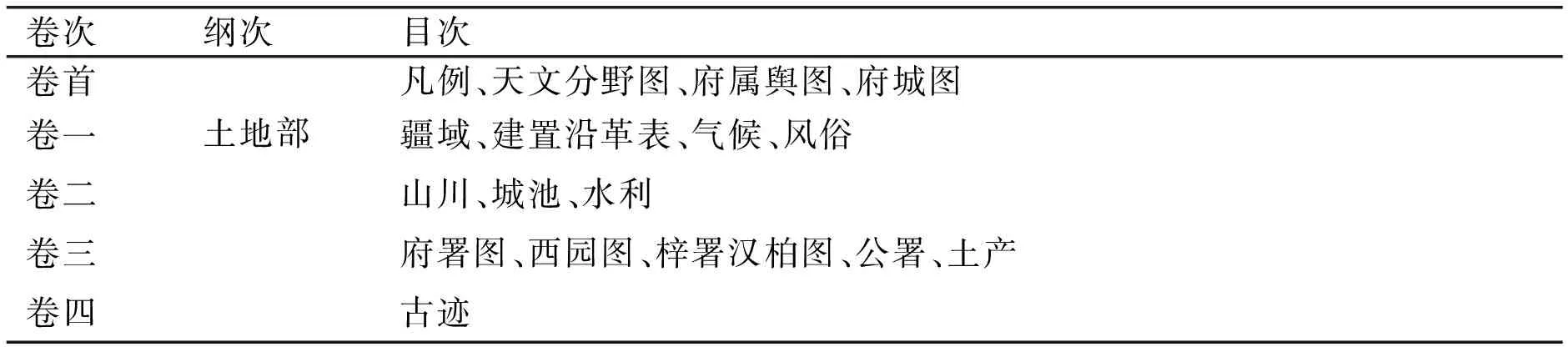

乾隆四十八年(1783年),知府张松孙深感潼川府记载的缺失,遂再行编修方志。乾隆《潼川府志》虽在内容上有所沿袭继承,但在体例结构上稍有创新,因此具有自身的特色。乾隆《潼川府志》十二卷首一卷,采用了当时较为普遍的纲目体。此种体例布局清晰,具体见表2所示。

表2 乾隆《潼川府志》目录

张松孙虽采用纲目体的形式,但为求志书简洁可观,又进一步将纲次总括为土地、人民、政事三类,然后再下列目次。此种体例又被称为“三宝体”,源自孟子的“三宝”学说。孟子正义卷十四尽心章句下云:“孟子曰:‘诸侯之宝三,土地、人民、政事。’”三宝体的初始形态或为“四谱体”,最早产生于宋代。南宋绍兴三年(1133年)曹叔远纂《永嘉谱》,设年谱、地谱、名谱、人谱。明代时四谱又进一步简化为三类。万历年间唐枢纂《湖州府志》十四卷,分土地、人民、政事三类,成为“三宝体”志书的典型。府县之地事务纷杂,三宝体能将之统括为土地、人民、政事三类,易于查阅。因此道明安在为乾隆《潼川府志》作序时便提到:“得披而阅之,尽改旧志面目,视他志亦别为一体,以土地、人民、政事三者为纲,分列条目,其于沿革建制、利弊损益、土产贡赋靡不罗缕洞贯,穷溯本原,旁达支委,不特文献足征,即历朝以来政治之得失,气运之盛衰皆探赜索隐,纪载无遗。”[1]6其中就突出了三宝体可总括一府大小事宜的特点。

乾隆《潼川府志》基本保留了前代志书中所提及的条目,又依据实际情况进行增削。如艺文一类不再单独列举,因张松孙认为“文不足传,人不足重,而又无关于政教者,支离附会一概删除”[1]25。遂将诗文附于相关条目之下。再如,万历志列盐法一门,乾隆志则改为“盐茶”,因乾隆年间潼川府成为了新的产茶地;又新增“大年”记载当地八十岁以上及五世同堂者,反映了乾隆盛世下百姓生活水平的提高和人均寿命的增加。此外,除方志所必要的舆图,该志还增刻了不少与府中其他事务相关的图画,如展示当时公署全貌的府署图、西园图、梓署汉柏图,以及描绘府中经济生产事宜的耕织六图,并将之附于各条目之下以便阅览。总之,乾隆《潼川府志》并非套用一套修志体例公式,而是根据实际情况对其纲目作出调整,避免了部分志书千篇一律、面目如一的情况。

相较前代志书,乾隆《潼川府志》更为显著的特点即在每条目之下列一段序言,叙述该条目内容的发展沿革及潼川府自身的情况,以便读者能明晰源流、掌握要领。如公署志,序言先述其名由来与历代发展,再用大量篇幅考证潼川府署自唐以来的具体位置,以及历代重建之事。此种考证之语全篇不乏其例,该志显然受到了乾嘉时期考据之风的影响,秉持着“志犹史也”的原则,聚焦于地方史的呈现。如康熙志认为城南印台山即三台山别名,乾隆志为驳斥其记载的错误进行了考证:“印台山在城南二里,山方顶圆,其形如印,则非三台。”[1]51可见乾隆志深受考据学影响,展现出了慎重求证的编纂态度。

当然乾隆《潼川府志》也并非尽善尽美,其采用的三宝体的分类形式似有过于笼统之弊,部分内容所分目次也较为复杂,如与祭祀礼仪相关的内容就分庙学、祭器、乐器、坛庙等十目,整体观之稍显零乱。光绪《新修潼川府志》就曾批评乾隆志“创立名目,侈言新异”[10]12,但不可否认乾隆志详于考证,仍具有较高的史料价值。

三、乾隆《潼川府志》史料价值考略

地方志是记录特定行政区域内自然、社会、政治、经济、文化等方面的历史与现状的综合性文献。明清时期的学者认为志乃史体,强调方志具有史书的功能。清代纪昀曾言:“今之志书,实史之支流。”[11]292乾隆《潼川府志》也受此观点影响,认为“志犹史也,史备天下,志备一隅,虽志与史体异,而以垂劝鉴”[1]8。可见该志的编纂以展现地方历史为宗旨,征引历代典籍并详加考证,从社会经济、山川地理、文化教育等方面记载了潼川地区自汉至清的发展历程,为研究潼川一带的历史变迁以及清代潼川地区的社会面貌提供了丰富的历史资料,因而具有较高的史料价值。因篇幅所限,本文仅从经济、地理、文化等三个方面进行探讨。

(一)社会经济史料价值

乾隆《潼川府志》记载了丰富的经济相关内容,如赋税、水利、盐茶等,并对当地的手工业发展以及当时新出现的经济现象给予了较多关注,体现出编纂者对民生衣食的重视。

1.户口赋税史料。乾隆《潼川府志》记载了府县各地户口粮科的详细数目以及其起运留存的具体情况,是研究区域社会经济的重要材料。户口方面,其贡赋志载:“明季原额人丁五万二千七百三丁。国朝以来陆续奉行清查至康熙六十一年征输止,查出土著自首开垦报户部名五万五千一百三十五户。雍正六年奉行清查新旧实在承粮花户三万一千七百八十九户。乾隆五十年府属八县现在报部民数共十五万五千五百七十五户,共男妇人丁四十四万七千零四十七口。”[1]549清代四川人口统计基本以“户”为单位,清初沿用明末的纳税单位“原额人丁”在部分省份也基本与户数相同[12]62,虽然人口数字的记载比较零碎,但仍能看出自康熙至乾隆时期潼川府人口增长之快速,尤以乾隆年间人口增幅最大。由于康熙五十一年(1712年)实行“滋生人丁永不加赋”,加之雍正时期又将丁银并入田赋,乾隆《潼川府志》不再单独记载丁税,而是详细记录从康熙到乾隆年间府县各地土地数量的变化,以及这些田地与按照“一丁一户”原则所折算出的“丁条粮银”总额。

乾隆《潼川府志》还记载了商业税、附加税以及其他杂税的情况。潼川府的商业税主要集中在盐茶两方面,如盐税方面主要分为井课、引税及羡银,其贡赋志载“查潼属行盐每陆引一张,实征税钱二钱七分而厘四毫,水引一张实征税银三两四钱零无厘,至井课则有上中下各不同”[1]562。附加税有加于田粮之外的火耗银,该志在府县丁、田粮银总额之后载“……共征加一五火耗银,一万二千零一拾一两七钱三分七厘七毫六丝”[1]550。再有销售茶叶除茶榷、羡银外征收的截角银,志中载三台县“原额销茶腹引每张……征羡银九分九厘,截角银一钱二分”[1]575。杂税则有田房税契、牙帖银以及当税,每县征收项目不定,均记载其有无。

2.水利修建史料。因张松孙熟谙治河,他对潼川府的水利事业也格外关注,水利志中列举了三台县惠泽堰、射洪县苏家堰、遂宁县广济堰各县水利工程的修整始末及其效用。其中对惠泽堰的记载最为详细,文后还附盐茶道观察林所写《惠泽堰记》作为补充。志载惠泽堰始修于乾隆十九年(1754年),因初期勘察失误及分工不明确,施工历时数载,拨银千余两仍未修成。直到乾隆二十八年(1763年),“有绵之诸生熊绣者,与其子升龙、飞龙等独立垫修,罄家业万余金,至三十一年而工始告竣”[1]86。据1992年出版的《三台县志》记载,落成时的惠泽堰可灌溉田地约1.65万亩[13]428。张松孙还于志中褒扬熊氏父子,称“其善行卓卓如是,何可没也”[1]87。此类关于水利工程初期勘测、管理维修、经费来源的记载,对了解清代潼川府地区水利事业发展具有重要参考价值。

3.盐茶经营史料。潼川府自唐以来便是产盐之地,又于清乾隆时期成为新的产茶区,盐茶经营关乎民生,因此乾隆《潼川府志》对此多有记载。如在贡赋志首附耕织六图,其中“鹾泉修绠”“筐联茗苑”二图分别展示了汲卤产盐以及种植茶叶的场景,并专辟盐茶志记载盐茶的生产、销售及赋税收纳。

因盐业经营历史悠久,初前所述税制外,盐井规模、职官设置也较为完善,记载尤详。唐宋时期潼川府盐井已有相当规模,《舆地纪胜》风俗形胜篇中说潼川府有“盐井、铜山之富”,至清中期盐井开凿持续增加达到鼎盛。据《四川盐法志》记载,潼川府盐业最发达的射洪、蓬溪二县在乾隆时期盐井数量不断增加,截止修志时二县分别有盐井三千眼和一千二百六十一眼[1]563-567。又“乾隆元年议设葫芦溪大使一员,专管煎熬开凿,稽查私贩。射洪县改设青堤渡盐大使一员,将旧设黄磉濠盐务归并管理。蓬溪县添设康家渡盐大使一员。遂宁县移设梓潼镇县丞一员,令其弹压地方兼管盘验盐务”[1]561。可见潼川府专门设置盐官加强验证管理,且各县分工职务细化,足以证明盐业经营的兴盛。

然而兴盛中总是孕育着衰败的趋势,虽然盐井开凿数量众多,但井水含卤量低,生产技术未有较大改进,以致乾隆中后期“比年以来井水枯涸,悬筒辍煎者所在皆是,盐不能敷引,而商与灶俱疲矣”[14]275。对此张松孙曾在“鹾泉修绠”图下附诗,其中一句“也虞渗漏害秋霖,即使重甃患澹卤”,并注释“井漏匠能甃补,卤泉渐澹矣”[1]532,指明了洪涝灾害导致盐卤消减的情况。

(二)区域地理史料价值

“历史之于地理,犹肉体之于精神”[15]66,可见旧方志中地理和历史内容相互依存,指出了旧方志亦地亦史的特质。乾隆《潼川府志》中对地理沿革、疆域、山川、城池、古迹、气候风俗等地理情况详加记载,为研究潼川府区域内的地理变迁提供了资料来源。

1.自然地理史料。乾隆《潼川府志》中有不少关于气候、物产、山川一类史料的记述。其中气候志描述了潼川所处地理位置、四季气候、特殊的天气,如“乃裘未几,而旋易为葛也,葛未几,而旋易为裘矣,一旦暮之间,而寒燠殊焉”[1]45,指出潼川府昼夜温差较大。志中还载此地一年中晴多雨少,唯有秋季“必霖辄败垣溢浍,或山水奔注畛域不辨”[1]45,符合巴蜀多秋雨的气候特点。土产志记载粮食、蔬果、花草、动物等物产,与明代志书如嘉靖《潼川志》、万历《重修潼川州志》相比,不仅列举名称,还在每个土产下都附上说明性的文字。这些文字大部分是征引历代典籍述其名称由来、作用、特性,有的也会对潼川府各县所产特色作出说明,如在“梨”一条下载:“潼惟中江县所产最佳,有雪梨蜜梨之名。”[1]143“橘柑”一条下载:“潼各邑皆产黄柑,而红橘则中江所独。”[1]144可知中江县盛产水果,且品种与他处不同。还可以从中了解时人的习惯偏好,如“薯蓣”一条下载:“潼民之由闽粤来者多嗜之。”[1]141可见潼川府当时有大量的东南移民,对研究明清时期的巴蜀移民史具有一定参考价值。

乾隆《潼川府志》也对境内的山岭、江河、溪流等的位置、名由、特征、流向等均有叙述,下附相关历代名人及时人诗文,并间有考证。如位于府城之西的牛头山,志载其“形如伏牛,旧多楼阁,为一方胜概”[1]49,曾吸引众多文人墨客在此驻足,条目后附有杜甫《上牛头寺》等诗,以及明代陈文烛所写《牛头山工部草堂记》。再如叙述各县水文时,引《元和郡县图》等地理文献考射洪县一名来由,志载:“蜀人谓水口曰洪。射洪之名正以梓潼水与涪江合流,急如箭耳。考射洪本名射江,《水经注》:‘涪江东南流合射江。’李膺《益州记》:‘娄滩东六里土人呼为射江水是也。’”[1]64这些对山水状况的考述,为研究潼川府历代自然地理变迁及旅游资源的开发提供了一些借鉴。

2.城市建筑史料。乾隆《潼川府志》之古迹、城池、公署、坛庙等门类中对府内人文景观多有记载。古迹志中记府中大小古迹,言其位置和保存情况,部分附有诗文或注释。如“董仲石室”一条下载:“在古楼山巅,旧有碑记,今磨灭。”[1]179再如“琴泉寺”一条后收录时人洪成鼎、王应诏二人诗文,并对其加以注解,如在王应诏“忆昔杜少陵,春日遗诗篇”一句后注“工部陪四使君登惠义寺,诗有春日无人境之句,即今琴泉山也”[1]183。再有城池志记述潼川府城从汉至清的发展历程,尤其是对明嘉靖年间知州赵宏德重修城池一事有所补充。赵德宏一事旧志记载较为简略,考嘉靖志载:“国朝修筑不常,嘉靖九年知州赵德宏甃之以石,周九里三分,高一丈一尺。郡人王完有记。门四,东曰东流,西曰通蜀,南曰南薰,北曰北川。周遭浚池沿岸植柳万株,枕山带江,川北之巨镇也。”[7]28虽提到王完所作之记,但志中并无收录。而万历志仅抄录嘉靖志第一句于建置一门中,康熙志“仅称其砌四门”[1]72,更是粗疏简陋。后张松孙探访牛头山时搜寻到王完所写碑记,将之附于志中,才得以知晓赵德宏修城之事的全貌。

(三)文化教育史料价值

清代是潼川府地区文化事业发展的一个重要时期,乾隆《潼川府志》详细记载了清代潼川府风俗民情的变化,以及地方官对教育事业的重视推崇,对了解清代潼川府的民风民俗,揭示其学术源流、发扬其文化风格均有重要意义。

1.文化风俗史料。乾隆《潼川府志》于风俗、坛庙等门类中记载了清初移民大潮后地方风土人情的嬗变,以及一些当地传统民俗信仰。清初,移民大量涌入四川促使各地文化交融,形成了新的地方文化风貌特征,风俗志载“潼之人,秦楚闽粤之人也,以秦楚闽粤风俗合而为潼之风俗”[1]48。这种杂糅的民风在张松孙等人眼中表现出消极的一面,其特征主要有以下几点:第一,不兴文教,志载潼川府人士常“因耕废读,故下帷攻苦致力于经畬者,千百中无一二”[1]47。第二,不知礼仪,志载“属在编氓,惟知徇欲而已”[1]46,他们常肆意妄为行欺诈、暴力之事。第三,喜好诉讼,这些来自各地的民众常发生口角是非,“以细故而上陈司宪者比比矣”[1]47。

在描绘新的地方风貌时,乾隆《潼川府志》又对潼川府传统的节日习俗及民间信仰加以列举。如岁时节令方面,提到了元宵节表演灯戏的风俗:“上元节略仿梨园子弟制曲踏歌,名曰灯戏。”[1]47据《四川省志·文化艺术志》记载,灯戏是一种民间花灯歌舞基础上发展而来的戏剧形式,清代以来在川北地区甚为流行。张松孙主持编修的乾隆《遂宁府志》还记载了一种由灯戏发展而来的“小唱灯”,其装扮“与灯戏同,但白画不登场耳”[16]70。民间信仰方面,主要指出了崇拜鬼神的传统,如府中与四川各州县一样设“厉坛”以祭祀鬼神[1]686。再有“蜀尚鬼,潼尤甚,师巫祷祝”[1]47,乾隆《中江县志》对其加以解释,称潼川府人遇灾病不寻医问药,“先请巫师禳祷之,谓之‘跳端公’,街邻有助钱物彻夜鼓吹谓之‘攒坛’”[17]26,甚至无病也请人跳跃歌唱,于是趁人聚集时一些“游惰无赖之人为虐闾阎,甚于狼虎”[1]47。

2.书院教育史料。张松孙任职知府后试图对潼川府“数典而茫然”的民风进行修正,崇礼仪兴文教,履行地方官教化民众的职责。因此他不仅在方志中于庙学、仪礼等门类详加记述,更专辟书院一门记录了府中有史可考的第一个书院——草堂书院修建及办学的经历。

受朴学之风影响,清代的书院记抛弃了义理阐释,转而关注其修建过程,因此乾隆《潼川府志》的书院志对草堂书院的创修记述尤为详尽。草堂书院原名文峰书院,是如今四川省三台中学的前身,于乾隆十九年(1748年),由时任知府费云龙修建。但其建设并非一帆风顺,据志中收录时人刘益所作《文峰书院记》记载,本应用于修建书院的木材被“寺僧乘隙盗取,又为土人之无赖者伐卖一空,费守因为清理追其值得七百两”[1]729。费元龙捐出自己的俸禄,加上多方募捐的资金,购得草堂寺东边空地,寺内僧人也捐出一些寺院空地,书院才得以顺利建成。乾隆四十一年(1776年),时任知府沈清任认为书院为杜甫寓居于潼的草堂旧址,遂“更寺为观音禅院,文峰为草堂,大书杜少陵故址于石树闑右壁”[1]730。乾隆四十九年(1784年),张松孙又对书院加以修整,“凿池于讲堂前,驾以小桥,题曰‘濯秀’,云影天光,会心不远。环池之左,叠土为岗峦崇隆之象,示一篑为山之意焉”[1]742。书院遂成规模。张松孙在修葺书院时专修三间堂屋将杜甫、李白合祀其中,认为二人乃历代文人效仿之典范,以纪念二人的深情厚谊。

志中还记载了书院的管理制度,如详载每个书院学生应遵守的条例,分为“遵循规格”“禁饬条约”两种,有对学习上的要求如“文体宜正”“读文宜择”,生活上的要求如“诸生在院肄业并不告假在外游荡不归者,察出初次申饬,再次责罚,三次黜逐”[1]738。此外,志中还绘有书院图,以展示草堂书院的建筑布局、院中景观,又收录时人碑记、诗词为之增色添彩,如左都御史吴省钦曾为书院作《潼川草堂书院碑记》《少陵读书秋树根图四首》,使草堂书院逐渐成为潼川府地方文化的象征。

四、结语

乾隆《潼川府志》是清代潼川府的第一部府志,在借鉴吸收前人成果的基础上创新体例,审慎编纂,成为清代中期编纂质量较高的府志。但受编修者个人喜好和学识水平的影响,其中仍存在阙略疏漏之处,如政事部中对祭祀仪礼的内容分类过于繁琐,时人相关诗文也收载过多,反映了其受时代所限的必然性。但该志重视关怀地方民生,保存地方特色,记录了赋税、盐茶、水利、物产等关乎国计民生的内容,以及展现当地风俗民情、文化风貌等方面的资料,体现了该志独特的史料价值。正如张松孙在修志序言中所说:“非志无以知山川之险易;非志无以知土地之肥瘠、谷种之异宜。”[1]8地方志作为窥见一地之史的镜鉴,记述地方史实、保留乡邦文献、赓续地方文化精神,始终发挥着其存史、育人、资政的重要作用。

注释:

① 《中国地方志综录》《中国地方志联合目录》《四川方志考》等均未记载此志书情况,今采用《中国地方志总目提要》中的说法。