高密度建成环境与成人肥胖关系的研究现状、启示与展望

2023-10-28孙斌栋刘嘉航

孙斌栋,刘嘉航,尹 春

(1.华东师范大学 中国行政区划研究中心,上海 200241;2.华东师范大学 未来城市实验室,上海 200241;3.武汉大学 资源与环境科学学院,武汉 430072;4.武汉大学 空间全生命周期健康国际研究中心,武汉 430072)

肥胖是能量摄入超过能量消耗的结果,不仅增加了人们罹患心血管疾病、Ⅱ型糖尿病、某些癌症等多种非传染性疾病的风险[1],此外,肥胖者感染新冠肺炎的风险也被发现是正常体重居民的2.42倍[2]。中国是世界上肥胖人口最多的国家,且肥胖率还在迅速上升[3-4],每年仅肥胖导致的直接医疗费用就高达243.5亿元[5]。为保障国民健康水平,减少不必要的医疗资源浪费,推进“健康中国”战略目标的早日实现,预防和控制肥胖人口的增长势在必行。

城乡规划和地理学者经过多年的研究发现,优化建成环境是预防和减少肥胖的重要途径之一[6-7]。在诸多建成环境要素中,密度被认为是最基本也是最常见的指标[8]。新城市主义认为,高密度建成环境有助于降低居民肥胖风险[9-10],其原因主要有两方面:①高密度的建成环境能为居民提供更多的身体活动机会(包括积极交通方式出行和日常体育锻炼),促进居民身体活动水平的提升[11-13];②高密度的建成环境也能提高健康食品商店的可达性和健康食品的可获得性,减少居民高能量食品的摄入[14]。

然而,随着越来越多的研究关注到密度与肥胖的关系,实证结果却愈发混杂。尽管许多实证研究结果支持了新城市主义的构想[15-16],但也不乏研究发现提高密度反而增加肥胖风险[17-18]、两者不显著相关[19-20]或存在非线性关联[21]等不同的结果。鉴于密度与肥胖关系的研究在我国才刚刚起步,混杂的研究结果难以有效指导我国健康城市规划实践。为厘清现有研究中高密度建成环境与肥胖的关系,本文基于系统综述的研究方法,从研究区域、发表时间与数量、变量选择、研究设计、模型设置、实证结果及其机制等方面系统回顾了密度与成人肥胖关系的实证研究现状,并在此基础上得出研究启示,提出未来研究需要重点解决的问题。

1 研究方法

本文采用系统综述法(systematic review)进行文献分析,该方法是针对某一具体问题,系统收集和评价现有的高质量实证文献,进而得到可靠的综合结论的文献综述方法。相较于传统的叙述性综述(narrative review),该方法的研究问题更为具体,研究过程更为科学、规范(需要说明文献来源、检索方法、筛选标准等),并定量、客观地评价实证结果,能够有效地减少综述结果的偏倚,提高科学研究的可重复性[22]。

由于高密度建成环境与肥胖的关系涉及多个学科领域,因此本文检索了3个主要英文数据库和1个中文数据库,即Web of Science核心合集、Medline、Scopus和中国知网。为了聚焦研究主题,将人口密度作为高密度建成环境的代理,在2023年4月以“人口/居住密度”和“肥胖”为关键词进行了检索。经过严格的筛选,最终纳入本文分析的文献共82篇,包括英文文献76篇和中文文献6篇。文献筛选标准具体如下:①必须是基于定量实证研究方法,而非描述性研究或综述性研究;②自变量须是客观测度的密度指标,其定义应为“单位土地上人口/家庭/住房的数量”;③因变量需是反映肥胖的指标;④应为非汇总研究,即探讨个体居民的肥胖,而不是汇总尺度的肥胖率;⑤应汇报在控制了其他影响因素后密度对肥胖影响的主效应,而非简单的二元相关系数或未汇报密度的效应结果;⑥研究群体应为一般性成年人或以成年人为主,排除了针对儿童/青少年、老年人或其他特殊群体的研究。

2 研究现状

2.1 研究区域、发表时间与数量

图1展示了相关文献的研究区域、发表时间和累积发表的文献数量。虽然高密度建成环境与健康的关系在20世纪末已被广泛讨论,但直到21世纪初才开始有文献通过实证方法检验这一关系。 最早的实证文献可以追溯到2004年Frank等对于美国亚特兰大的研究[23]。 在2008年以前, 密度与成人肥胖关系的实证研究处于萌芽和初步发展期, 研究区域局限于北美洲。 2008年以后, 对于该问题的实证研究在以美国为主的北美洲快速发展,其发表的相关论文数量超过了全球相关文献总和的一半。 截至目前, 基于亚洲的城市背景, 探索密度和成人肥胖关系的实证文献数量也显著提高, 而基于欧洲、 南美洲、 大洋洲背景的证据仍相当有限, 非洲的相关研究数量始终为零。

图1 现有文献的研究区域、发表年份与数量Fig.1 Research area, publication year, and the number of studies

在国内,Xu等于2010年最早关注到密度和肥胖的关联,但其研究主要聚焦于青少年肥胖问题[24]。孙斌栋等2016年对于中国社区建成环境与成年居民超重关系的研究,则是国内第一篇专门探讨人口密度与成人肥胖关系的文献[25]。

2.2 密度与肥胖的测度指标

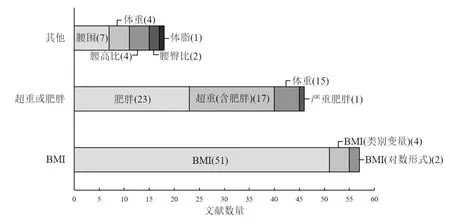

作为自变量的密度指标可分为3类:人口密度、居住密度和其他。如图2所示,密度的最主要测度方式是居住地周边的人口密度,其定义是单位土地面积上的人口数量。人口密度指标的数据来源一般是官方统计数据,如人口普查数据等。少数文献采用了人口密度的变形,如采用对数化的人口密度[25]或类别变量形式的人口密度[26-27]。前者使统计模型的结果具有(半)弹性,后者使统计分析的结果更易于理解。约有22%的文献采用了居住密度,其定义是单位土地上住房单元/家庭的数量,但这一指标可能因忽视家庭规模而低估密度水平[28]。其他的密度指标包括总密度(单位土地上居住和就业人口的总数)、就业密度(单位土地上就业人口的数量)、地址密度(单位土地上地址信息的总数)。

注:括号中数字为采用该指标的文献数量,其总和大于82是由于部分文献采用了多种密度指标。下图同。图2 现有文献中密度指标的测度方式Fig.2 The measure of density in the literature

如图3所示,作为因变量的肥胖指标也可以分为3类:身体质量指数(body mass index,BMI)、超重或肥胖、其他。BMI是以往文献中使用最多的肥胖测度指标,其次是根据BMI划分的超重或肥胖类型,这主要是因为BMI的计算只需要被访者的身高和体重信息,数据可获得性相对较高。但是,由于根据BMI划分的超重或肥胖存在世界卫生组织(World Health Organization,WHO)标准、亚洲标准、中国标准,这使得不同区域的实证研究结果难以直接比较。此外,尽管BMI和超重或肥胖这两个指标在本质上是相似的,但也有文献发现密度对两者的影响可能完全不同[29]。受限于数据可获得性,只有少数实证研究采用了可以反映个人身体脂肪分布的腰臀比、体脂、腰围等肥胖测度指标。

图3 现有文献中肥胖指标的测度方式Fig.3 The measure of obesity in the literature

2.3 研究设计与统计模型

绝大多数文献(67篇)采用的是截面或混合截面设计,仅有15篇采用了纵向设计,这主要是由于该研究问题兴起时间较短,不少国家和地区都缺乏长时期数据的积累。尽管如此,不少学者意识到基于截面研究设计只能检验密度与肥胖的相关关系,而难以推断两者的因果关联[30-31]。采用纵向设计的文献主要集中在美国(6篇)和中国(5篇),其余文献则来自澳大利亚(2篇)、英国(1篇)和菲律宾(1篇)。美国的纵向研究平均时间跨度(13年)较中国相关研究(8年)更长。其中,时间跨度最长的纵向研究使用了美国1976—2001年4期的面板数据[29],而时间跨度最短的纵向研究则只使用了中国2012—2014年2期的面板数据[32]。

统计模型的选择主要基于因变量特征。当连续变量(如BMI)作为因变量时,一般采用线性回归、多层次线性回归等模型进行参数估计;当类别变量(如是否肥胖)作为因变量时,一般采用逻辑回归、多层次逻辑回归等模型进行参数估计;也有少数文献采用有序逻辑回归模型进行参数估计[33]。此外,有24篇文献通过采用分组回归或构建密度与性别交互项的方法探究了密度与肥胖关系的性别异质性,这些研究也主要集中在美国(10篇)和中国(8篇)。

在研究密度与肥胖的关系时,一个不容忽视的问题是研究数据具有嵌套结构,即居民嵌套于社区。社区内的被调查居民有着各自的体重、年龄等个人特征,但包括密度在内的社区建成环境指标对所有的居民而言都是一致的。嵌套的数据结构使回归分析中个体独立性的假设不再被满足。因此,如果采用普通的回归模型,很可能错误地估计回归系数的标准误[34]。在相关文献中,主要有两种方法来解决这一问题,即多层次模型和聚类稳健标准误[35-36],前者的思路是将个体因变量(肥胖指标)的变异分解到不同层次(社区层次、个体层次等)的截距、斜率和随机误差上,使不同层次间的误差项相互独立;后者则是直接对回归模型的标准误进行矫正,并提供更为严格的标准误。图4展示了已有文献中对嵌套数据结构的处理方法。超过一半的研究模型都处理了嵌套数据结构的问题,且主要采用的是多层次模型。

图4 现有文献对嵌套数据结构的处理Fig.4 Approaches of dealing with the nested data structure in the literature

2.4 研究结果分析

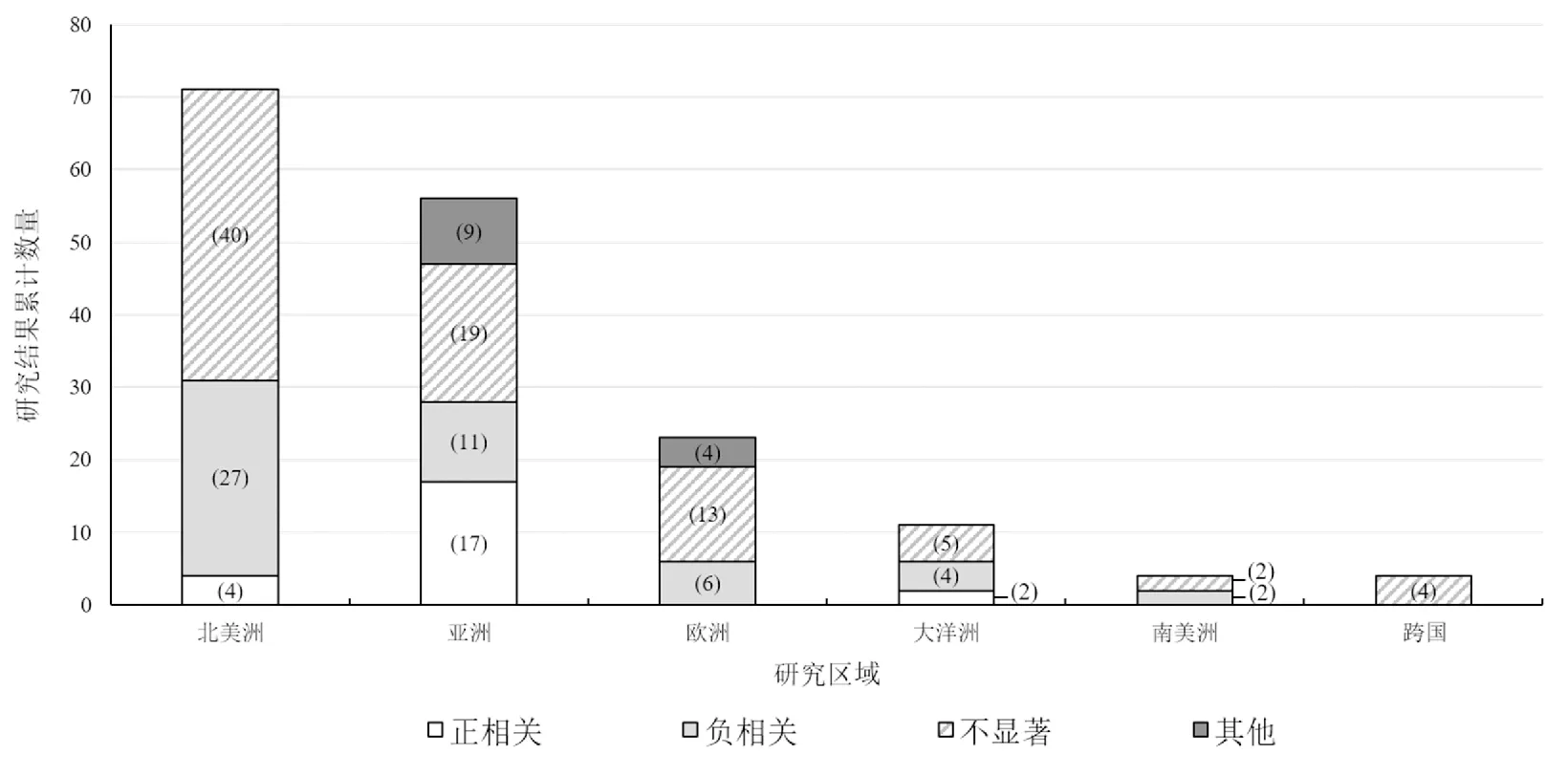

密度与成人肥胖关系的研究最主要集中在北美洲,其实证研究结果也最为丰富,如图5所示。超过一半的研究(包括3篇纵向研究[29, 37-38])表明密度与肥胖的关系不具备统计显著性。虽然一些学者认为这反映了密度与肥胖之间确实没有关联[30, 37],但是不少学者们仍坚信密度对肥胖具有影响。一方面,他们认为不显著的研究结果是由于“密度”与“多样性”和“设计”等同样反映紧凑的建成环境要素存在多重共线性所导致[23, 33];另一方面,即使密度与BMI不直接相关,它也可以通过减少小汽车使用而间接降低BMI[39]。约有1/3的文献结果(包括3篇纵向研究[40-42])表明密度与肥胖具有负向显著关联。根据紧凑发展与健康关系的理论推导,提高密度将使人们日常出行目的地更加邻近,从而减少小汽车使用,促进步行和骑行等积极交通方式出行,由此减少BMI[43]和肥胖风险[15]。也有文献发现了密度与肥胖具有显著的正向关联,并指出需要更多的证据理解其内在机制[44]。一个可能的原因是高密度社区虽然能促进交通目的的积极出行,但低密度社区却能促进休闲目的的积极出行,且一般而言,休闲目的的积极出行距离和能量消耗都大于交通目的的积极出行,因此高密度地区居民比低密度地区居民有着更高的BMI[45]。在北美洲并未发现密度与肥胖之间的非线性关系证据。此外,有12篇北美洲文献探讨了密度与肥胖的性别异质性,其中3篇发现密度仅对男性肥胖具有显著负向影响,1篇发现密度仅对女性肥胖具有显著负向影响,其余研究均未发现密度与肥胖具有性别异质性。

注:统计了所有在5%显著性水平上验证了密度与肥胖关系的模型结果,同一篇文献不同模型的结果显著性可能不同。图5 密度与肥胖关系的实证研究Fig.5 Studies of the relationship between density and obesity

欧洲的文献中一半以上的研究发现密度与肥胖的关系不具备统计显著性(包括1篇纵向研究[46]),其余文献则主要表明密度与肥胖在欧洲主要具有负向关联。尽管欧洲城市与美国城市的密度有很大差别[47],但是针对欧洲城市的研究中,学者们仍将密度与肥胖的负向关联归因为较高的密度提高了出行目的地的可达性,促进居民采用非机动化方式出行,从而减少肥胖[14, 48]。值得一提的是,少数基于欧洲地区的文献发现密度与肥胖虽然具有负向关联,但关联形式却是非线性的[14, 48]。一项关于英国的研究发现,密度与多项肥胖指标(BMI、腰围、体脂等)存在倒U型关系, 且转折点为1 800个住房/km2, 即密度降低肥胖风险的前提是住房密度应该大于1 800个住房/km2[49]。此外,仅有3篇欧洲文献探讨了密度与肥胖的性别异质性,但只有1篇发现密度与肥胖的关联具有性别异质性,并强调密度对女性肥胖的显著负向影响强于男性。

大洋洲和南美洲的文献主要发现密度与肥胖不具有统计显著性或具有负向显著性。澳大利亚[50]和巴西[27]的研究同样认为密度与肥胖的负向关联是因为密度提高了可达性进而促进了居民的非机动化方式出行所导致的。然而,一篇关于澳大利亚的纵向研究发现密度与肥胖指标之间存在正向关联,并将密度增加的肥胖风险归因于高密度建成环境所带来的更多快餐店以及更差的心理健康水平[51]。在这一研究区中,缺乏文献探究密度与肥胖的性别异质性。此外,有2篇文献以发达国家为主要研究样本进行了跨国研究,结果却显示密度与肥胖的关系不具有统计显著性[52-53],也不具有性别异质性[52]。

与其他地区不同的是,在亚洲的实证研究中,发现密度与肥胖的关系不具有统计显著性和具有正向显著性的研究结果相当,且均有纵向研究证据的支持[54-55]。一方面,有研究认为较高的人口密度意味着经济发展水平相对更高,而在经济发展水平高的地区,人们通常更少步行且有更多的机会接触不健康食品,因此增加了肥胖风险[54]。另一方面,也有研究提出了4个可能导致高人口密度促进肥胖的原因:①高密度社区居民出行方式转变的边际效应下降,提高密度反而减少了居民以交通为目的的身体活动;②高密度社区居民活动空间相对局限,身体活动水平下降;③高密度社区快餐店密度更高,居民更倾向于在外就餐;④高密度社区的居民生活压力更大,睡眠时间和质量下降[17]。对于亚洲地区密度与肥胖负向关联的结果,其也沿用欧美国家的解释,即较高的密度提高了日常活动目的地的可达性,促进了积极的交通出行方式,从而降低肥胖风险[56]。此外,两项关于中国城市的纵向研究发现,人口密度与BMI呈显著的U型关系,即随着人口密度的提高,BMI会先降低后增加,这说明了人口密度可能存在阈值效应[32, 57]。在此基础上,有纵向研究进一步纳入乡村样本后,发现密度与腰围和腰高比均存在N型关系[58]。就具体阈值而言,现有研究并未达成统一共识,但主要认为的阈值是25 000人/km2[59]和80 000人/km2[32]。 尽管这两个数值相差较大, 但研究者认为当社区人口密度低于25 000人/km2时, 提高人口密度对肥胖主要起降低作用; 当社区人口密度介于25 000~80 000人/km2之间时,密度与肥胖的关联可能因研究区地方情境、研究人群特征而异,需要具体问题具体分析;但社区人口密度高于80 000人/km2时,密度对肥胖的降低作用趋于边际甚至会增加居民肥胖风险。此外,有8篇文献探讨了密度与肥胖的性别异质性。其中,4篇发现密度只对男性肥胖具有降低作用,1篇发现密度只对女性肥胖具有降低作用,2篇表明密度对男性和女性肥胖的影响因肥胖类型而异,1篇发现密度与肥胖的关系不具有性别异质性。

3 启示与展望

3.1 研究启示

通过上述分析可以发现,目前密度与肥胖关系的研究具有如下特点:① 在研究区域、文献发表时间和数量上,密度与肥胖关系的研究尚处于起步阶段,主要集中于以美国为代表的北美洲国家;在以中国为代表的亚洲国家中,密度与肥胖关系的研究结果迅速积累;而在欧洲、南美洲、大洋洲国家以及针对全球国家的研究至今仍相对较少;目前仍然缺乏针对非洲的相关研究。② 在指标测度上,现有研究在变量选择上主要采用人口密度和BMI反映密度和肥胖,仅有个别文献采用了能够反映个人身体脂肪分布的肥胖指标。③ 在研究设计上,主要基于截面或混合截面设计,缺乏采用纵向设计的实证文献。④ 在模型设置上,现有研究大多考虑了数据的嵌套结构,并采用多层次模型或聚类稳健标准误的方法进行处理;主要假设密度和肥胖是线性相关,只有个别文献考察了两者间的非线性关联。⑤ 在实证结果上,大部分文献发现密度与肥胖不具有统计显著性;在发现两者具有统计相关的文献中,基于北美洲、欧洲、大洋洲等较低密度国家的实证结果主要表明密度与肥胖是负向关联,而基于人口密度较高的亚洲国家的实证结果则更多地发现两者具正向关联;此外,在欧洲和亚洲地区,均有文献发现了密度与肥胖的非线性关联。

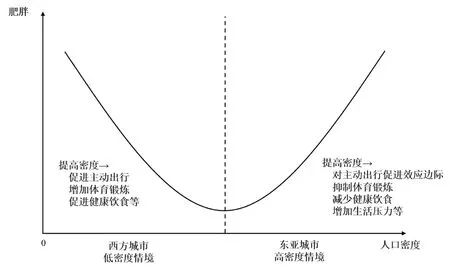

整合现有实证研究结果,可以推测密度与肥胖关系的一般性规律呈U型,而西方国家和中国的研究发现都是该规律在特定情境下的表现形式(见图6)。具体而言,在西方低密度情境下,提高人口密度有助于促进居民选择主动交通方式出行、增加体育锻炼水平、促进健康饮食,故而有助于降低居民肥胖风险;但在高密度情境下(如东亚国家),提高人口密度反而会减少体育锻炼水平和健康食品摄入、增加生活压力,从而提高了居民肥胖风险。因此,在健康城市的规划实践中,地理学者应针对不同密度情境下的城市和社区,因地制宜地制定人口调节方案。在低密度城市和社区,应采用密集化策略以促进居民健康;而在高密度城市和社区,则需要进行人口疏解,以保障居民健康。

图6 密度与肥胖的U型关系规律Fig.6 The U-shaped association between density and obesity

3.2 研究展望

3.2.1 深化中国情境下高密度建成环境与肥胖关系及其机制

以密度为指标的高密度建成环境是城乡规划和城市地理最为核心的概念之一,也是健康城市规划最基础且最重要的指标之一,其与肥胖的关系是丰富城市地理学理论、推动健康城市规划实践的关键。目前相关研究主要基于西方低密度、发达国家的城市背景,他们基于新城市主义的理想情境,认为提高密度既有助于促进居民采用积极交通方式出行,增加身体活动水平,又能提高健康食品可获得性,促进居民健康饮食,从而降低肥胖风险。然而,密度与肥胖关系的研究在以中国为代表的高密度、发展中国家才刚刚起步,初步研究已经发现,高密度也伴随着更高的噪音水平、生活压力,更少的绿色空间和户外活动空间等负面效应,可能带来更高的肥胖风险。这些发现表明国家背景是影响密度与肥胖关联的重要因素[60]。因此,未来研究迫切需要厘清中国情境下密度与肥胖的关系及其机制,在提高密度的同时尽可能减少高密度带来的负面效应,以促进国民健康水平的提升。进一步地,通过比较中西方情境下密度与肥胖的研究,明晰密度与肥胖的关系是否具有非线性关联,并验证本文提出的密度与肥胖的一般性“U”型关系规律,以推动城市地理学、健康地理学、城乡规划学等相关学科的理论发展,提高我国相关研究的国际话语权。

3.2.2 通过纵向研究设计识别高密度建成环境与肥胖的因果关联

现有密度与肥胖关系的研究绝大多数基于截面调查数据,只能识别两者的相关关系而非因果关联。一方面,截面调查数据不可避免地存在遗漏变量带来的模型估计偏误。①截面调查数据通常缺少反映个人肥胖基因、家族遗传病、地域文化、居住选择和行为偏好等变量;②一些研究也遗漏了除密度之外的建成环境要素,如食物环境、公共交通、道路设计等[23, 49]。由于这些变量既与密度相关、也与肥胖相关,如果忽视了这些因素的影响,将使得模型估计有偏。另一方面,截面调查数据难以识别密度与肥胖在时间上发生的先后顺序,无法解决双向因果带来的内生性问题。值得一提的是,由于密度与肥胖的数据通常是嵌套数据结构,而来自上层的汇总数据一般具有良好的外生性[61],所以通常认为密度是解释肥胖的原因,而不是采用肥胖解释密度的变化。

相较于截面研究设计,纵向研究设计则能够较好地解决上述两个问题。①纵向研究设计本身就带有时间信息,可以较好地处理密度与肥胖在时间上发生的先后顺序;②通过使用固定效应模型,可以有效消除不随时间变化的遗漏变量的影响,从而在一定程度上减少模型的估计偏误。

3.2.3 全方位测度高密度建成环境与肥胖

在密度的测量指标上, 考虑到客观环境会影响居民主观感知, 从而作用于行为[62], 未来研究需要进一步考察客观密度、 感知密度和肥胖三者之间的关联。 另一方面, 工作地作为居民日常出行最主要的目的地, 其建成环境对健康的影响也不容忽视[63-64], 因此, 有必要同时考虑居住地和就业地密度对肥胖的影响。 同时, 空间和尺度是两个十分重要的概念, 不同尺度的密度与肥胖的关联也可能不同[65-66]。 因此, 未来研究应该更准确、 全面地进行指标测度, 以减少测量误差带来的估计偏误,并分析不同测度指标对实证结果的影响。

在肥胖指标的测量上,已有研究主要采用BMI及以其为标准划分的超重或肥胖作为测度肥胖的指标,但BMI通常由被访者自我汇报的身高和体重信息计算,而出于美化自己身材的目的,被访者可能会汇报更高的身高和更低的体重,由此带来不是随机产生的测量误差[16, 67]。另一方面,考虑到BMI不能反映居民的身体脂肪分布[68-69],学者们需要采用多样化的肥胖测度指标,包括但不限于腰臀比、腰高比、腰围、皮脂厚度等。

3.2.4 厘清高密度建成环境影响肥胖的确切阈值

现有密度与肥胖关系的研究主要假设两者之间的关联是线性的,忽视了两者潜在的非线性关联。一方面,越来越多的研究发现建成环境的作用通常存在阈值效应[70],因而传统的线性假设可能过于简单而难以反映真实的密度与肥胖的关联。事实上,现有实证证据主要发现密度与成人肥胖的关系不具有统计显著性很可能是错误的研究假设所致。不乏证据已经表明密度与肥胖之间具有潜在的U型关系,而密度与肥胖的不显著关联可能正是密度U型作用正负效应抵消的结果。另一方面,忽视高密度建成环境对肥胖影响的阈值也会误导规划实践。当密度超出特定阈值范围后,一味地投入成本提高密度不仅会造成资源浪费,还会导致不良健康结局。因此,未来研究可以采用广义可加模型、梯度提升决策树等模型进一步探索密度与肥胖的非线性关联及其确切的影响阈值,厘清密度与肥胖的非线性关联在不同类型城市、不同人群的影响差异,从而完善密度与肥胖的关系规律,并为城乡规划提供更加精细化的理论指导。

3.2.5 明晰高密度建成环境影响肥胖的异质性

已有研究大多只考虑了密度对肥胖的独立影响,较少考虑密度与肥胖关系的调节因素(即异质性)。社会生态理论认为,个人的健康结果受到了多层面因素的影响,且这些因素之间存在相互作用[71]。①密度与建成环境内部要素间可能具有相互作用;②密度与肥胖的关系还通常受到个人社会经济属性(如性别、年龄等)、健康态度和健康行为等因素的调节;③区域背景因素也可能调节密度与肥胖的关联。因此,在未来研究中,学者们需要进一步考虑高密度建成环境影响居民肥胖的各方面异质性要素,剖析密度与其他要素联合作用下影响居民肥胖的深层次机理,以全面把握密度与肥胖的关联。