河套灌区不同尺度土壤氮含量的空间异质性分析

2023-10-28陈振华柳丹丁枫华朱阳春曲浩

陈振华, 柳丹, 丁枫华, 朱阳春*, 曲浩

(1.浙江农林大学 环境与资源学院, 浙江 杭州 311300; 2.景宁县土肥植保中心, 浙江 丽水 323500;3.丽水学院 生态学院, 浙江 丽水 323000; 4.中国科学院 西北生态环境资源研究院, 甘肃 兰州 730000)

氮 (N) 是土壤质量中重要的指标, 是农作物生长必不可少的营养元素[1]。其在空间上的异质性是尺度函数, 不同尺度下, 即使同一类型土壤,其空间自相关程度均存在较大的差异性, 因此, 很多研究侧重分析多尺度下土壤N 的空间异质性[2]。于婧等[3]以不同采样距离研究3 个尺度下江汉平原耕地土壤N 空间尺度套合与变异规律, 结果表明,TN 尺度差异显著, S 尺度 (采样距离50 m)、M尺度 (采样距离100 m) 的空间结构性都能在M尺度上表现出来, M、L (采样距离400 m) 尺度主要参数变化较大, 简化采样方案将对估值精确度有较大的影响, 进一步表明, 多尺度嵌套方案可以有效提高土壤TN 空间插值的精度。农业土地利用是土壤形成演化的重要影响因素, 是土壤养分(C、N) 储量差异的主要影响因素之一, 其一方面导致进入土壤中的肥料和植物残体的数量和性质差异; 另一方面土壤耕作方式、施肥量、施肥方式等农艺措施的差异影响土壤中C、N 的矿化、运输、植物吸收与利用, 改变了土壤养分供应能力, 从而导致土壤肥力的不同[4-5]。合理的农业土地利用方式有利于土壤N 的固定, 不合理的土地利用方式则会导致土壤N 的损失, 降低土壤肥力, 引起土壤退化, 造成农业面源污染[6]。Liu 等[7]发现, 农田转变成林地和草地, 土壤有机碳 (SOC) 和TN含量显著增加, 但转变成灌木, SOC 和TN 含量显著下降。史利江等[8]通过相邻样地法研究了上海市水田转变旱地、农田撂荒地及水田转变为人工林地等3 种土地利用方式变化对土壤养分的影响, 结果表明, 水田转化为旱地导致土壤SOC 和TN 含量显著下降。赵越等[9]以安家沟流域为研究对象,采用平均浓度模型, 探究黄河流域不同土地利用方式下地表径流中TN 污染分布规律, 结果显示, 该流域不同土地利用方式单位面积污染负荷分布为荒地最大, 草地次之, 林地第三, 农地最小, 受多方面因素影响, 安家沟流域污染负荷总量主要来源于林地和农地, 合理规划土地利用方式, 加强水土保持可有效减轻面源污染的发生。

内蒙古河套灌区 (40°19′~41°18′N, 106°20′~109°19′E) 位于内蒙古西部黄河冲积平原, 是我国最大的引黄河水自流灌区之一, 拥有2 000 多年的灌溉历史, 是我国主要的商品粮基地。灌区约90%的退水 (年平均53 800 万m3) 汇入河套平原末端乌梁素海, 再由西山咀河口排入黄河[10]。目前, 乌梁素海最主要的水环境问题为N 型富营养化污染, 且与河套灌区工农业废水排放直接相关,每年由河套灌区汇入乌梁素海的各种营养盐加速了乌梁素海的沼泽化进程, 使其成为世界上沼泽化最快, 我国富营养化水平较为严重的中型湖泊之一[10-11]。因此, 准确分析多尺度下河套灌区不同土地利用方式下土壤TN 的空间异质性, 以期明晰河套灌区土壤养分含量状况, 为精确施肥, 改善土壤环境, 发展现代农业和减少乌梁素海流域面源污染等提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

永济灌域 (40°36′~41°13′N, 107°13′~107°42′E) 位于河套灌区中部, 海拔1 039 m, 西侧与解放闸灌域相邻, 东侧与义长灌域相接, 南部抵黄河, 北部至阴山。该地区属于典型的大陆型干旱气候, 降雨量小, 蒸发量大, 蒸降比在10 以上[12]。灌域以永济干渠为主, 总土地面积2 520 km2, 灌溉面积1 167.5 km2。主要担负行政管辖内临河区7个乡镇、2 个国营农场及五原县银定图克镇及乌拉特中旗呼鲁斯太镇部分土地的农业灌溉任务, 退水汇入东西2 个大型排水沟, 即四排干和五排干, 最终汇入总排干, 流入乌梁素海。灌域主要的土地利用类型为农田、林地和荒地 (多数为农田撂荒地); 农田主要作物为小麦、玉米和向日葵; 林地为人工林, 包括种植在1~10 a 的新疆杨林、柳树林等; 荒地基本荒废在10 a 以上。农田与林地兼施有机和无机肥, 荒地不施肥。在灌域的灌溉方式采用大水漫灌, 主要分为夏灌、秋灌和秋浇3 个时期。

1.2 样点布设与测定

1.2.1 尺度的定义与划分

尺度是指空间或时间幅度或粒度, 某一种空间结构特征只能在一定采样尺度下才能表现出来[13-14]。本研究用采样密度的高低来表示空间尺度的变化, L 尺度表示采样密度较小, 样点数为36个, 采样深度0~ <100 cm; M 尺度表示采样密度相对较大, 样点数为125 个, 采样深度0~<20 cm。

1.2.2 采样点布设

于2019 年5 月初夏灌之前, 在永济灌域的7个乡镇及2 个国营农场, 按照行政乡镇分别选取农田、林地、荒地样地, 共设125 个表层0~<20 cm采样点 (M 尺度), 其中36 个分层采样点, 每个分层采样点, 用土钻自地表向下取样, 取样深度1 m, 共分5 层: 0~ <20 cm、20~ <40 cm、40~<60 cm、60~<80 cm、80~<100 cm。每个样点均采集3 个重复样, 混匀, 装袋, 备用。

1.2.3 样品预处理与测定

所有土壤样品剔除碎石、杂草、根系和动物残体等杂质后, 在实验室内自然晾干, 混匀后用四分法缩分至约1 kg, 研磨, 过0.15 mm 尼龙筛, 标记, 测定土壤底泥TN 含量[2], 土壤平均pH 值为9.13。

1.3 数据统计与分析

1.3.1 地理统计方法

地统计学将空间格局与生态过程紧密联系起来, 有效地解释空间格局对生态过程和功能的影响[15]。变异函数是地统计学的基本工具, 而半方差函数是研究变异性的关键函数, 公式为[16]:

式中:γ(h) 为半方差函数;h为两样本间的分离距离;z(xi) 和z(xi+h) 分别是随机变量在空间位置xi和xi+h上的取值;N(h)为分离距离为h时的样本对总数。

在建立理论模型时, 要对模型进行最优拟合。而实际变异函数值γ(h) 和理论模型计算的变异函数值γ(h) 之差称为残差 (RSS), 即[15]:

根据RSS最小原则, 对试验半方差函数进行拟合, 得到半方差函数的理论模型。

C0为块金值 (nugget), 反映最小抽样尺度以下变量的变异性及测量误差;C为结构方差(structural component), 表示非随机原因形成的变异;C0+C为基台值 (sill), 表示系统属性或区域化变量最大变异程度; 块金值与基台值的比值[C0/ (C0+C) ] 为空间相关度, 反映可度量空间自相关的变异所占的比例, <25%说明具有强烈的空间相关性, 主要由土壤母质、地形等非人为因素引起; 25%~75%表示具有中等相关性; >75%说明系统相关性很弱, 主要由人类活动引起的;A为有效变程, 变程是指变异函数达到基台值所对应的距离, 表示变量空间自相关变异的尺度范围, 在变程内, 变量具有空间自相关特征, 反之不存在[15,17]。

1.3.2 数据处理

采用GS+软件进行半方差分析, 分析永济灌域土壤TN 的空间异质性; 运用ArcGIS 10.0 绘制采样分布图及TN 的空间分布图; 采样单因素方差分析在95%的置信区间下分析不同尺度不同土地利用方式下, 土壤剖面TN 含量的差异性方差, 方差分析在统计软件SPSS 19.0 软件包中的相应程序下进行。

2 结果与分析

2.1 M 尺度土壤TN 的差异性分析

K-S 检验表明, 不同土地利用方式下土壤TN含量均符合正态分布。由表1 可知, M 尺度下灌域表层土壤 (0~ <20 cm) TN 平均含量为0.82 g·kg-1, 变异系数为31.52%, 属中等变异程度, 且其在不同土地利用方式下差异非常显著, 表现为林地和农田土壤TN (平均含量分别为0.87 和0.90 g·kg-1) 显著高于荒地土壤 (平均含量为0.58 g·kg-1); 林地和农田的TN 含量之间差异不显著。荒地TN 变异系数最高, 为38.67%, 波动较大。

表1 M 尺度不同土地利用方式下永济灌域表层土壤TN 含量的差异

由不同种植类型农田土壤TN 含量可知, 玉米、小麦和向日葵3 种不同种植类型的土壤TN 含量比较接近, 平均值分别为0.93、0.92、0.84 g·kg-1, 彼此间未达显著差异 (图1)。可见, 种植不同类型的作物对灌区农田表层土壤TN 含量影响不显著。

图1 不同种植类型农田土壤TN 含量

2.2 L 尺度土壤TN 的垂直分布特征

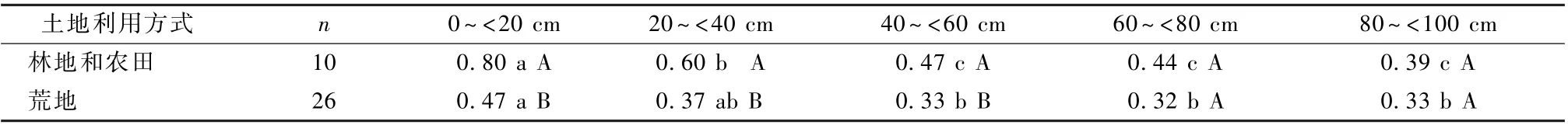

由表2 可知, 农业管理土壤 (林地、农田)和荒地TN 在土壤剖面 (0~ <100 cm) 差异显著。2 种类型土壤平均最高点 (0.80 g·kg-1和0.47 g·kg-1) 均出现在0~ <20 cm, 且农业管理土壤TN 含量显著高于荒地, 尤其在0~<60 cm 土层差异显著, 最低值 (0.39 g·kg-1和0.32 g·kg-1)在60 cm 深度以下, 两者之间差异不显著。从土壤剖面TN 含量来看, 2 种土地利用方式TN 含量在表层0~<40 cm 均显著高于底层土壤, 但当土壤深度≥40 cm, 其含量分布较为均一。

表2 L 尺度不同土地利用方式下土壤剖面TN 含量的分布特征 单位: g·kg-1

2.3 土壤TN 空间结构分析

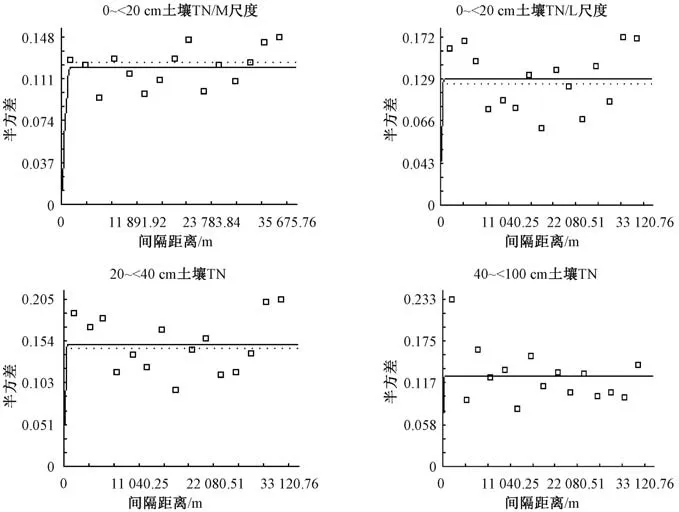

由表3 和图2 可知, 在M 尺度上, 灌域表层土壤TN 含量的半方差拟合效果较好, 为球型模型, 空间相关度(块金值和基台值的比值C0/ (C0+C) 仅为2.64%, 远小于25%, 表明随机性远小于结构性变异方差, 反映出灌域表层土壤TN 含量在研究尺度上具有较强的空间自相关格局; 在L 尺度上, 0~<20、20~<40 cm 土层TN 含量半方差拟合均为高斯模型, 空间相关度相对较高, 分别为23.26%和22.30%, 接近25%; 40~<100 cm 土层TN 含量为指数模型,C0为0.022 5,C0/ (C0+C)为17.86%; 在L 尺 度 上, 0 ~ <20、20 ~ <40 和40~<100 cm 深度土壤TN 的空间自相关范围分别为240、240 和30 m, 为递减趋势。可见随着土层深度的增加, 土壤TN 含量异质性存在递增的过程。2 个尺度上, 3 个土层空间相关度均小于25%,表明具有强烈的空间自相关性, 说明灌域土壤TN空间变异性受随机因素的影响较小, 主要为结构性变异。总体来看, 2 个尺度3 层土壤TN 受气候、地形和土壤母质等自然因素的影响可能性较大。

图2 不同土层土壤TN 含量的半方差函数

表3 不同土层土壤TN 含量的半方差函数模型类型及参数

2.4 土壤TN 空间分布特征分析

由土壤TN 含量空间分布格局可以看出, TN含量总体表现为南部高、北部低, 含量主要集中在0.72~0.84 g·kg-1(图3)。空间分布上呈现斑块状, 较高含量的点位于总干渠及邻近上游灌域(解放闸灌域) (>0.96 g·kg-1), 而较低含量的点集中于五排干周围土壤中。

图3 永济灌域M 尺度上表层土壤TN 含量的空间插值图

3 讨论

3.1 土地利用方式对土壤TN 含量的影响

土地利用方式是农田土壤养分含量的主要影响因素之一, 不同的种植制度、农耕方式等均会改变土壤原有物质循环过程, 引起土壤剖面TN 含量的变化[18-19]。农田土壤N 的主要来源有化肥、家畜粪便等有机肥、大气沉降、生物固氮等, 其中施肥是农田土壤最主要的农艺措施, 可有效增加农作物产量[20]。有研究表明, 长期施肥 (有机肥和无机肥) 会显著增加土壤N 的含量, 尤其是增加表层土壤N 含量, 同时也将人为改变土壤剖面中N 含量的分布规律[21]。Wang 等[22]的研究指出, 与未施肥控制组相比, 施肥显著增加土壤 (0 ~<40 cm) 的TN 含量。Bedada 等[23]强调, 同时施用有机和无机肥料比单独施用无机肥或有机肥, 土壤TN 的积累更为显著。在本研究中, 永济灌域表层土壤TN 含量以农田和林地最高, 显著高于荒地; 在0~<100 cm 剖面同样呈现出林地与农田显著高于荒地的趋势, 尤其在上层0~<60 cm, 然而在40 cm 以下, 不同土地利用方式下土壤N 含量分布较均匀。根据现场调查发现, 河套永济灌域林地和农田耕作与施肥等农业活动历史悠久[24], 而荒地土壤荒废时间较长大于10 a。可见灌域农田和林地长期的农业管理有效地增加土壤TN 的含量, 尤其显著增加上层土壤TN 含量。在均具有农业活动的农田和林地及不同种植类型农田土壤 (玉米、小麦、向日葵) 之间, TN 含量差异不显著。进一步表明, 施肥等农业活动可以有效增加土壤TN 含量并减少不同耕作土壤之间TN 含量的差异性。

3.2 土壤TN 空间异质性

通常小尺度下, 土壤特性的空间结构特征往往易被掩盖, 不利于深入分析土壤特性的空间异质结构特征[2]。在L 到M 尺度上, 表层土壤TN 的块金值C0减少, 说明随着采样密度的增加, 由试验取样尺度引起的误差减少, 在L 尺度上掩盖的较小结构在M 尺度上表现; M 尺度空间相关度小于L尺度, 说明随着采样密度的增加, 样点间空间相关性也随之增强。总体来看, 本研究中2 个尺度上土壤0~<100 cm 剖面TN 空间自相关度均小于25%,M 尺度上表层0~<20 cm 仅为2.64%, 具有强烈的空间自相关性。可见结构性原因引起的变异远大于随机性因素引起的变异, 这与郝芳华等[15]在该地区的研究结果类似, 其研究分析了2005 年内蒙古河套灌区乌拉特灌域4、7、11 月土壤表层TN 含量, 并采用半方差分析TN 含量的空间变异性, 结果表明, 在3 个不同时期, 土壤TN 含量变异函数分析中空间相关度最高仅为2.17%, 远小于25%。这说明, 在3 个不同灌溉季节, 灌域土壤TN 含量的空间变异均具有强烈的空间相关性, 主要由内因(土壤母质) 空间自相关部分控制。本研究取样时间为4 月底至5 月初, 灌溉及春夏作物施肥前, 在大尺度M 范围下, 此时土壤TN 含量的变化受主要结构性变异 (内因) 的影响较大, 但这种结构性变异究竟是由于土壤性质本身变异造成, 还是地形等引起的水分条件导致的, 还是由于长期不同土地利用方式的差异性影响其空间异质特征, 仍有待进一步研究。

在L 尺度上, 0~ <20、20~ <40 cm 土层块金值和基台值的比值C0/ (C0+C) 相对较高, 接近25%。可见该灌域土壤除了受自然因素的影响, 同时还受到一定程度的人为活动的干扰。从L 尺度土壤TN 含量的垂直分布可以看出, 表层土壤含量显著高于底层土壤, 而底层土壤 (40~ <100 cm)TN 含量差异不显著, 在农业管理的土壤 (农田和林地) 表现最为突出。这可能是由于表层土壤在耕作等农业活动的影响下, N 素随着灌溉、作物吸收及人为的补充而重新进行分配, 且补充量远高于因植物吸收而消耗的量[25]。因此, 在小尺度范围内, 长期耕作及施肥等农业活动对表层和耕层(0~40 cm) 土壤TN 的积累也有一定的影响。加上研究区域一般采用传统的漫灌方式, 易于N 的积累, 并通过下渗作用, 随深度减少。从TN 含量的空间分布上可以看出, 灌域TN 含量空间差异较小, 含量主要集中于0.72~0.84 g·kg-1, 分布于灌域中部大部分面积。而较高含量的TN 位于总干渠周围, 低含量的TN 位于五排干周围土壤中, 总体表现为南高北地。即TN 含量沿灌溉水流方向呈下降趋势, 可见长期灌溉是减少土壤TN 空间差异性的影响因素之一。