网络化治理的慢性病管理文献计量分析与质量评价*

2023-10-27李刘英程弦宗刘晓鲁

李刘英,周 霞,刘 建,程弦宗,龙 腾△,刘晓鲁△

1.自贡市第一人民医院(自贡 643000);2.成都中医药大学(成都 611137);3.成都医学院(成都 610500)

慢性病是一类病程长、发病隐匿且迁延不愈的疾病。研究[1]显示,我国慢性病患者高达3 亿人,其病死率达86.6%。慢性病不易被发现,在慢性病管理中慢性病的防治过程显得尤为重要。“健康中国2030”提出,我国要实现慢性病患者全程化的健康管理,以减轻患者疾病负担,提高生活质量。网络化治理慢性病是通过利用信息化发展,使得慢性病在基层首诊、双向转诊中得到有效管理,促进医联体的发展。通过文献计量研究,不仅可在一定时间内反映某个相关领域的研究发展趋势,同时还能为进一步的研究提供研究方向与信息支持[2],因此本研究进行文献计量分析和质量评价,了解网络化治理的慢性病管理研究发展趋势,为慢性病健康管理提供研究方向与信息支持。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究数据来源为中国知网(CNKI)数据库,使用专业检索,检索词为(“慢性病/慢性非传染性疾病”和“互联网/网络/大数据/网络化/信息化”和“管理/健康管理”,检索从CNKI建库至2023 年6 月30 日发表的论文,共检索文献1 253 篇,排除会议文献(n=25)、报纸(n=11)、图书(n=1)、成果(n=9)、学术辑刊(n=1)、特色期刊(n=24)以及无关主题(n=544)的文献615 篇,最终共纳入有效文献638 篇。

1.2 方法

1.2.1 文献计量 从CNKI数据库中导出筛选的638篇文献及其相关信息,运用 Excel 软件建立数据表格,对文献的外部特征(包括文献作者、关键词、发表年份、作者机构、收录期刊)进行统计描述,同时借助文献计量软件CiteSpace(6.2.R4)对文献进行分析,绘制作者机构共现、高频关键词等科学知识图谱。

1.2.2 文献质量评价 在筛选出的638 篇文献中,剔除掉不能进行评价的传统综述后,将剩余文献采用文献质量评价工具进行评价。使用美国卫生保健质量和研究机构(agency for healthcare research and quality,AHRQ)[3]推荐的质量评价标准对文献质量进行评价,从选择偏倚、实施偏倚、随访偏倚、测量偏倚、报告偏倚5 个方面来评估偏倚风险。文献质量评价量表共包含了11 个条目,每个条目均采用“是”“否”“不清楚”进行评价,评价横断面研究、队列研究及病例对照研究(包括巢式病例对照研究)等。“是”计1 分、“否”或“不清楚”计0 分,将各条目得分相加为评价总分,一般将总分0~3 分评定为低质量文献,4~7 分为中等质量文献,8~11 分为高质量文献。评价由两名研究员独立进行,并交叉核对评价结果,对于不一致的结果,经讨论达成一致意见后录入。

2 结果

2.1 文献计量分析结果

2.1.1 发文量分析 文献年产量分析结果显示,1995—2022 年发文量整体呈现先上升后下降的趋势,2016 年增长明显,并于2021 年达到峰值(119 篇),而后发文量呈下降趋势,于2022 年降低至83 篇。我国网络化治理的慢性病管理相关领域研究论文多集中于2016—2022 年发表,发文量为484 篇,占比为80.67%(图1)。

图1 1995—2022 年我国网络化治理的慢性病管理文献年产量分布

2.1.2 作者发文情况 发文作者合作网络可视化分析显示,发文作者共有287 位,合作线条有208 条,节点数N=287,连线数E=208,网络密度(density)=0.005 1(节点大小代表发文数量,节点间连线的粗细代表不同作者间的合作强度),提示该领域各团队之间合作较为薄弱(图2)。

图2 1995—2023年我国网络化治理的慢性病管理作者合作网络图

2.1.3 作者机构发文情况 作者机构分析结果显示,网络化治理的慢性病管理领域的研究主要集中在高校,发文量最多的是华中科技大学,共9 篇,占全部文献的1.41%;其次是中国人民大学、上海市松江区疾病预防控制中心、上海市闵行区疾病预防控制中心,发文量均为4 篇;南昌大学、南京中医药大学、中国疾病预防控制中心、复旦大学发文量均为3 篇;其余作者机构发文量均<3 篇,这表明网络化治理的慢性病管理研究散在分布于多个研究机构。根据作者机构合作网络共线图,节点数N=233,连线数E=85,网络密度(density)=0.003,表明发文作者机构共有233 个,合作线条有85 条。与作者间合作相比,作者机构合作线条明显下降,表明同一机构内的作者合作较多,但作者机构之间合作联系较少(图3)。

图3 1995—2023 年我国网络化治理的慢性病管理文献的作者机构共线网络图

2.1.4 高频关键词分析 在绘制高频关键词词频统计表时,剔除检索词涉及的“慢性病”(185 次)以外,出现频次最高的关键词为“健康管理”(81 次)。频次在10~50 次的关键词有18 个,其余关键词频次均<10 次,提示我国网络化治理的慢性病管理现涉及的研究主题较宽泛,该领域学者的关注视角较分散。根据高频关键词的侧重点不同,可将该领域研究热点概括为以下3 类:一是实现形式,包括互联网+、互联网、信息化、大数据、健康档案等,这类关键词主要用于网络化治理慢性病的具体实施途径;二是针对病症与人群,包括高血压、老年人等,这类关键词针对于网络化治理的慢性病管理中的具体病症与人群,提示对于不同的慢性病人群应进行针对性管理;三是模式理论,包括健康管理、慢病管理、管理模式、自我管理、医养结合、健康教育等关键词,这类关键词主要用于探讨网络化治理慢性病的理论模式(表1)。

表1 1995—2023 年我国网络化治理的慢性病管理高频关键词

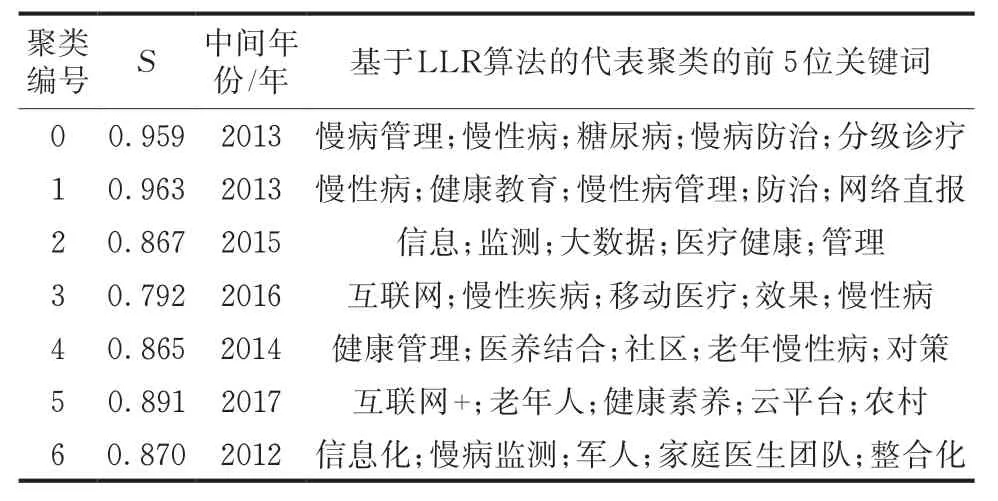

2.1.5 关键词聚类分析 为进一步研究该领域的发展现状与趋势,本文采用关键词聚类分析,在CiteSpace软件中进行如下参数设置:Years Per Slice=1,Term Source默认全选,Node Types=Keyword,TopN%=10,Path ÿnder,Pruning sliced networks。聚类视图着重将不同聚类间的结构特征可视化,时间线视图将不同聚类间的相关关系和时间跨度可视化[4],一般认为,Q值>0.3 时聚类结构显著,S值>0.5 时聚类合理,S值>0.7 时聚类高效且令人信服。通过聚类视图与关键词聚类信息表,我国网络化治理的慢性病管理领域可划分为7 个类别,Q值为0.671 5(>0.3),提示聚类结构显著;S值为0.911 7(>0.7),提示聚类高效且令人信服。活跃的聚类出现时间多为2015年之前,近期出现的聚类为“#5 互联网+”(图4、表2)。

表2 1995—2023年我国网络化治理慢性病管理文献的关键词聚类信息

图4 1995—2023 年我国网络化治理的慢性病管理文献关键词聚类知识图谱

2.1.6 时间线视图分析 根据该领域关键词时间线视图显示,聚类“#1 慢性病”覆盖了整个时间跨度,是我国网络化治理慢性病管理领域的主要组成部分;大部分关键词集中出现在2005—2015 年。2015 年以后出现的重要关键词有:分级诊疗、医养结合、综述等。从聚类之间的联系来看,聚类“#1 慢性病”与多个聚类存在联系(图5)。

图5 1995—2023 年我国网络化治理的慢性病管理文献关键词聚类时序图

2.1.7 关键词突现分析 根据网络化治理的慢性病管理关键词突现图显示,2006年以前的研究较少,且较为分散,没有突显的关键词;2006—2014年以慢病防治、信息化、管理、信息系统等研究为主,此时研究方向仍然较为分散,呈现出多元化的特点;2015—2019年以分级诊疗、大数据、移动医疗为主,提示此时的研究方向主要集中于慢性病管理具体的实现形式研究;2020—2023年以小组工作、老年人、综述关键词为主,这些关键词仍可能为下一步的热点研究方向(图6)。

图6 1995—2023年我国网络化治理的慢性病管理文献关键词突现图

2.2 文献质量评价结果

将筛选后的638 篇文献,去除掉无法进行评价的传统综述后,共获得91 篇文献进行文献质量评价。文献质量评价总分为(5.92±1.42)分,其中低质量文献共3 篇,占全部文献的3.3%;中等质量文献共75 篇,占全部文献的82.4%;高质量文献共13 篇,占全部文献的14.3%。在11 个条目中,条目最高得分为(1.00±0.00)分,条目最低得分为(0.04±0.21)分(表3)。

表3 1995—2023 年我国网络化治理的慢性病管理文献质量评分[n(%),,n=91]

表3 1995—2023 年我国网络化治理的慢性病管理文献质量评分[n(%),,n=91]

?

3 讨论

近年来,慢性病管理得到国内外相关学者的广泛关注[5]。自2014 年以来,我国的互联网健康服务产业开始迅猛发展,包括互联网家庭医师服务、公共卫生服务平台的建立等,涵盖了糖尿病、高血压等常见慢性病,利用手机、微信、网页、微博等工具,建立医患沟通线上渠道,实现用户健康数据互通、提供健康教育等服务[6]。本研究通过文献计量分析获得我国网络化治理慢性病管理领域研究的基本情况,分析研究趋势与研究热点,为后续的进一步研究提供方向,利用美国AHRQ推荐的文献质量评价工具对文献质量进行评价,了解现有文献的质量水平,为后续的研究提供参考和建议。

自1995 年以来,我国对网络化治理的慢性病管理进行了一定的研究与探索,但作者之间与研究机构之间的合作交流较少,主要为研究人员独立完成,研究者主要集中在高校,产生的合作主要为高校内合作;在研究的疾病类型方面,以高血压为主,目前高血压是我国主要的慢性病之一[7];在研究人群中,以老年人为主,这与慢性病的发病特点相关,但目前存在慢性病年轻化的趋势[8],未来科研中的相关研究对象可能会扩大;在管理形式上,呈现出从健康档案管理到信息系统,再到现在通过大数据整合及促进人群自我管理的模式;网络化治理从2011年开始到目前仍然以多种形式进行,从信息系统、信息挖掘到大数据、互联网+,研究者充分将网络、信息的资源与慢性病管理结合起来,优化健康资源配置、提升健康服务水平、创新医疗服务模式,为慢性病的管理提供新平台、新方法[9]。

在文献质量方面,通过美国AHRQ推荐的文献质量评价工具对文献进行评价,分析研究可能存在的偏倚及其他问题。根据文献质量评价结果,我国网络化治理慢性病管理领域的研究存在以下问题:1)注意明确样本的纳入、排除标准。47.3%的文献在纳入、排除标准不明确,而有95.6%的文献未说明排除对象的理由。不明确或错误的样本纳入、排除标准可导致选择偏倚的发生;缺乏纳入、排除标准将无法客观评价结论的有效性[10-11]。有研究[12]显示,我国诊断试验中的纳入、排除标准存在内容欠缺、位置错误、内容重复等问题。2)注意收集信息的客观性与准确性。76.9%的文献明确了在收集信息时,调查人员未对研究对象进行诱导或提示,保证了信息的准确性与客观性;但在23.1%的文献中均未明确提及调查员培训或信息收集的客观性,将影响结论的准确性,这说明在我国网络化治理的慢性病管理领域的研究中,未能重视信息收集的客观性问题。3)注意明确、规范使用慢性病的诊断标准。针对慢性病的诊断,仅有49 篇(43.8%)文献明确了规范的诊断标准,如诊断不明确或错误诊断将会导致部分因素的作用被错误估计。高血压、糖尿病等慢性病应严格按照指南中给定的诊断标准进行诊断[12]。4)注意规范缺失数据的处理。78.0%的文献没有明确报告研究对象的应答率或收集信息的缺失情况,90.1%的文献未明确给出数据缺失的处理方法。数据缺失的可能原因较多,包括数据获取代价过高、隐私信息较难获取或工作人员失误等[13]。缺失数据的规范处理能最大化利用信息,同时保证样本的代表性,保证研究的客观性与完整性。

本研究存在以下局限性:1)文献评价是基于发表的文献进行评价,对于研究中的细节,可通过文献的报告进行推断;对于科学研究的质量,还需要与研究者进行核实、验证后才能进行评价。2)受限于文献评价质量工具的限制,本研究仅对非传统综述类文献进行了评价,未对传统综述类文献进行质量评价。

综上所述,我国网络化治理的慢性病管理领域的研究热度正逐步降低,“老年人”“工作小组”“综述”为目前的热点关键词。我国网络化治理的慢性病管理领域的文献质量参差不齐,多数为中等质量文献,科研人员在撰写论文时,应注意纳入、排除标准,信息收集,明确诊断标准,规范缺失值处理的问题。