四川特色地名用字“邛” 探析

2023-10-27刘波黎艳

刘波 黎艳

【摘要】地名是时代的产物,历史文化与社会风貌会在地名当中投射和凝固,因此,地名往往承载着非常丰富的文化信息,一个个地名看似简单,其实蕴藏着与人、事、物的密切关联。作为人们交际的专用词汇,地名具有相对稳定的特点,这个特点有利于我们窥知当时的历史风物。“邛”作为四川非常有特色的地名用字,广泛分布于四川省,尤其是川西南地区。笔者在统计“邛”地名地理分布的基础上,厘梳“邛”字在古代文献中的记载,探寻“邛”地名所蕴含的人文历史信息。

【关键字】四川;邛;地名;部族

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)37-0122-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.37.038

各个区域的地名会受到当地自然、历史、政治和文化等因素的影响,从而形成各具特色的地名。“邛”字地名只分布于我国西南地区的四川省、西藏自治区和贵州省,三省中以四川省为最,西藏自治区和贵州省“邛”地名很少,地名中以“邛”作为行政区划名和村名的地名共有11个,均在四川省内,因此“邛”字是四川省内极具有独特性的地名用字。

一、“邛”字在辞书中的释义

“邛”字在辞书里出现的年代比较早,《说文解字》对“邛”有记录,《说文解字·邑部》:“邛,邛地,在济阴县,从邑工声。渠容切。”此处的邛地在山东。《玉篇》在“邛”字下云“山阳邛成县。”与《说文解字》的邛地是一处,清代吴荷屋说道:“邛有二,一为邛成侯国,在济阴。一在西南徼,本邛国都,汉武帝始开置以为越巂郡者也。但皆汉地名,汉以前之邛则不可考矣。”观此可见,古代将“邛”用作地名不止西南地区,还有山东。

《康熙字典·邑部》记录“邛”字反切为渠容切,共有五个义项,分别做县名、水名、丘名、劳病义和姓氏。

《中华大字典》的记载较为全面:1.邛地,在济阴县,见《说文》。2.水名,《汉书·地理志》:“邛崃山,邛水所出,东入青衣。”邛水在四川荥经县,一名荥经水。3.州名,梁置,汉为临邛县,西魏改制为邛州临邛郡,唐因之,五代复为州,后因之,今为四川邛崃县治。4.丘也,《诗·防有鹊巢》:“邛有旨苕。”5.劳也,见《尔雅释诂》。6.病也,《诗·小旻》:“亦孔之邛。”7.姓也,《列仙传》:“周有邛疏。”

《现代汉语字典》与《新华字典》只有一个义项“邛崃,山名,在四川省。也叫崃山。”

从辞书中可以看出,《说文解字》记载了“邛”的本义,“邛”字是典型的中原汉字,后来被用作了“西南夷”的部族名和地名。

目前,“邛”字只被用于地名中,其他义项几乎不出现在交际用语中。

二、“邛”字地名地理分布情况

《中国古今地名大辞典》记载了14个以“邛”字开头的古今地名,分别是邛川州、邛水、邛水长官司、邛水县、邛州、邛河、邛冻州、邛崃山、邛崃县、邛部长司官、邛部县、邛陈州、邛都县和邛笮,其中除了邛水长官司和邛水县两个古地名在贵州省,其他十二个“邛”字地名皆分布在四川省。《中华人民共和国地名录》记录了20世纪90年代的6个“邛”字地名,分别是邛多江乡、邛海(湖)、邛崃山、邛崃县、邛崃南河公路和邛溪镇,除了邛多江乡位于西藏自治区,其余五个“邛”地名均分布在四川省内。

使用国家地名信息库对现有含“邛”的地名进行检索统计,可以发现,在全国范围内,现存地名中包含“邛”字的地名共有826处(注:包含行政地名、交通道路、景点、群众自治组织、建筑物、水系、水利设施、居民点和地形。)四川省“邛”字地名合计813个,占“邛”字地名总数的98.4%,西藏自治区和贵州省的“邛”地名零星分布,地名中以“邛”作为乡及乡以上行政区划名共5个,以“邛”作为村名的地名共有6个,均在四川省内。

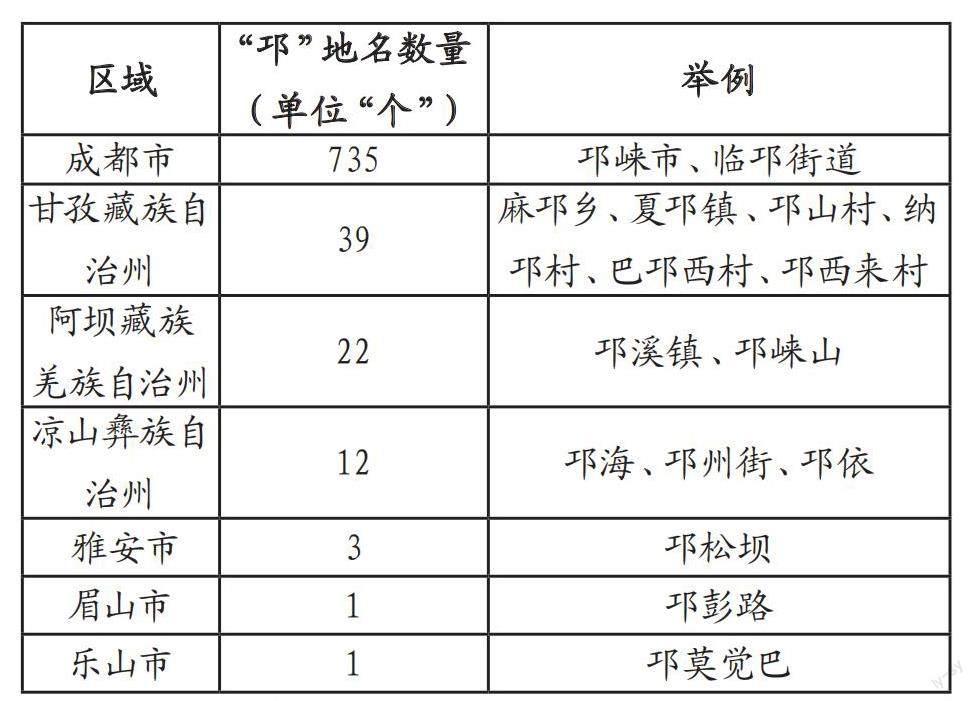

四川省內地名中含“邛”字的涉及成都市、甘孜藏族自治州、雅安市、阿坝藏族羌族自治州、凉山彝族自治州、眉山市和乐山市,具体数据如下表:

值得注意的是,国家地名信息库中含“邛”的地名虽以成都为最,但论实际地名却并非如此,因为成都的邛崃市经济相对发达,交通也四通八达,道路又多以起点终点命名,从而含“邛”的道路较多,而含“邛”的乡名、村名以及居民点此类实际地名多属甘孜、凉山和阿坝三个少数民族自治州。

除了上述的现存“邛”地名之外,在四川地域上也存在过一批古代“邛”地名,绝大多数已不被用来指称地域了。主要有临邛县、邛原、邛崃山(邛来山)、邛水、邛河、邛都县、邛池、邛河、监邛、邛原、邛筰、邛池泽、邛州、临邛郡、邛部县、邛川州、邛州、邛冻州、邛崃关、邛部王国、邛陈州、邛州和邛部长官司23个,这些古已有之的地名的产生与古代西南少数民族有关,多数情况下“邛”为首字,是地名中的专名成分,这是对生活在这个地区的居民部族背景予以的观照。

三、“邛”地名所蕴含的语言文化内涵

(一)“邛”地名反映部族历史

四川地区孕育出了灿烂的蜀文化,古时许多部落民族在这里繁衍生息,交流融合,虽然历史久远,沧海桑田,但地域命名往往会对生活在此的群体的族属背景予以适当关注,因此部落民族的名称常常作为地名出现,此类地名便天然的反映部族的活动区域,如今依然有少部分四川地名呈现了独具特色的民族文化内涵,西南邛部族便是如此。

先秦史料由于距今久远,很多资料都已经散失亡佚,以至于现存的关于西南地区的“邛”的记载十分稀少。秦灭巴蜀后,将此地划入秦郡县制体系,一直到西汉时,此地的地理信息和政治民族才被正统史观文献所记载,文献中关于西南“邛”的记录才多了起来,主要见载于汉晋时期文献。

通过北大语料库对“邛”进行检索,可以发现“邛”在古代汉语中共出现1181次,出现的时代比较早。“邛”初现于《诗经》中,“防有鹊巢,邛有旨苕。”此处的“邛”指山丘。作为少数民族族名的“邛”初见于汉代司马相如《难蜀父老》,“因朝冉从駹,定筰存邛,略斯榆,举苞满,结轨还辕,东乡将报,至于成都。”此处的“筰”“邛”“斯榆”“苞满”皆是汉时西南少数部族名,“邛”是西汉时期活动在越巂郡(今四川凉山彝族自治州地区)的古老民族。“邛”作为地名用字的文献用例也始现于汉代。

公元前316年,秦军灭亡蜀国,西南边夷渐渐进入中央王朝的视野,有关西南的少数民族、行政区划和山水地名的文献记载才日渐丰富,西南“邛”才成为“史有所记,志有所载”的文字。作为地名的“邛”和作为西南少数民族的“邛”几乎是同时被记录下来的,《史记》不仅是最早系统的记录西南少数民族的文献,也是最早使西南地名“邛”见于历史的文献。这之后,东汉班固的《汉书》、东晋常璩的《华阳国志》以及南朝宋的范晔《后汉书》对邛地和邛人都有记录。

在中国古代部族名称、国名、首领名以及地名密切联结,常常表现为因果关系,一般来说,地因人而得名,地名来源于人类的活动和认知,当一个部族选择某词作为族名时,那么这个词通常也会兼指首领名和所处地名,这种命名习惯具有普遍性,中国的古今地名源于古部族名和今少数民族的不在少数,夔越部落活跃于今重庆奉节一带,此地西周建有夔国,唐代设置夔州,三峡的瞿塘峡别名夔峡;又如发源于青藏高原流经云南怒族生活区域而得名的怒江,因独龙族和怒族所居而得名的独怒山;贵州的苗岭也因是苗族聚居区得名,广东瑶岭和海南黎母山均是如此。地名“邛”是从西南族名“邛”衍生发展而来的,可以在文献古籍当中寻求到大量例证:

《史记·西南夷列传》记载:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大……此皆巴蜀西南外蛮夷也。”邛都夷是居住在滇以北地区的“巴蜀西南外蛮夷”的主体民族之一。

《太史公自序》:“于是迁仕为郎中,奉使西征巴、蜀以南,南略邛、笮、昆明,还报命。”司马迁行视过邛都,历代史家对《史记》中“邛都”考证,认为是今凉山彝族自治州西昌市东南地区。

东晋常璩撰写的《华阳国志》是专载西南地区地方志著作,其中载有:“越巂郡,故邛都夷国也,秦时尝通为郡县,汉武帝复开,以为邛都县。”“邛都县郡治,因邛邑名也。” 邛都县是越巂郡治所,是汉武帝元鼎六年设置的行政区域,文中明确邛都县因邛邑而得名,邛人曾是这一地区的主要居民。

由以上内容可知,汉代邛都夷的主要活动范围是滇以北越巂郡一带,即今凉山彝族自治州地区,这个区域也有许多以“邛”命名的地名,“邛都夷”和“邛”地名两者之间有着颇深的渊源。

《华阳国志》云:“汉嘉、越巂曰筰,蜀曰邛,皆夷种也。”这个记述梳厘西南夷地域与主体人群的对应关系,汶山、南中、汉嘉、越巂和蜀为地名,“曰”之后的夷、昆明、笮和邛是该区域的主体部族名,邛人是古蜀的轴心族群,这与上文邛都夷活跃于越巂郡的内容似乎相悖,令人费解。其实正统史观文献对邛人的记载,多是在古代越巂郡地区,而在蜀郡也有邛人活动留下的遗迹,班固《汉书·地理志》记载:“蜀郡……临邛,仆千水东至武阳入江,过郡二,行五百一十里。有铁官、盐官。莽曰监邛。”《华阳国志》:“临邛县,郡西南二百里,本有邛民,秦始皇徙上郡实之。”古临邛县属蜀郡,在今成都市邛崃市南两里,“临邛”为县名本身就有临近邛人的意思,“临邛”在王莽时称为“监邛”,更有居高临下监督邛人的民族强权意味。《汉书·地理志》:“严道县,邛来山,邛水所出,东入青衣。”此处所言邛崃山今为大相岭,邛水今为四川荥经河。《后汉书》注文:“邛崃山本名邛筰,故邛人、筰人界也。”“邛人自蜀入,度此山甚险难,南人毒之,故名邛崃。”可知“邛崃山”是因邛人而被命名的。根据《华阳国志》:“本有邛民”的语境和年代分析,石硕先生认为蜀地邛人与越巂郡的邛都夷之间关系密切且蜀地的邛人存在的年代应该更为久远,邛人由蜀地南迁至越巂郡的可能性相当大。越巂郡的邛都夷与蜀地邛人之间存在何种关系,需要学术界进一步的讨论和定性,但不可否认的是,在文献当中邛人活动的范围和含“邛”的地名高度重合。

汉晋时期是“西南夷”中邛部族的活跃时期,之后的历史时期“邛”作为一个族群不再记载于正统史观文献中,大约从《华阳国志》之后正统史观文献记载的邛部族就渐渐绝迹了,虽然邛部族隐灭在历史当中,但是以“邛”命名的地名都得以辗转存留。

对古代文献当中带有“邛”字的地名进行了简单的统计,可以发现,记载两汉时期的文献中见临邛县、邛原、邛崃山(邛来山)、邛水、邛河、邛都县、邛池、邛河、监邛、邛原、邛筰和邛池泽等;记载魏晋南北朝时期的文献中有邛州、临邛郡、邛部县等等;记录唐宋时期的文献中有邛川州、邛州、邛冻州、邛崃关、邛部王国、邛陈州等等;记述元明清文献有邛州和邛部长官司等等。历代“邛”地名皆集中分布在今邛崃市和凉山彝族自治州。

古“邛”地名主要分布在今成都和西昌市附近,这与文献中对邛部族活动区域的描述一致,也和历史遗迹的分布大致相同。由于邛部族生活時间久远,加之远离中原,文献资料少之又少,因此“邛”地名是研究邛部族的极珍贵的佐证资料。

(二)“邛”地名展现藏区的图腾崇拜

除上述和邛部族密切相关的“邛”地名外,还有一些“邛”地名是藏语音译过来的,主要分布在四川西部的少数民族地区,“邛”字音在藏语中有“大鹏鸟”和“小”两种意思,藏语的“大鹏鸟”文字形式是“ཁྱུང་།”,“小”写作“ཆུང་།”,语音都接近汉语“邛”字。邛溪镇、夏邛镇、邛山村、邛西来和邛喀等藏语意为大鹏鸟。麻邛村、纳邛村、纳邛果和巴邛西等地名中的“邛”都是藏语里“小”的音译,例如,麻邛乡地名中的“麻”为“兴旺”,“邛”为“小”,“麻邛”意为“小兴旺、小富饶”之意。这些“邛”地名从译借特点上看,以音译为主导;从语源上看,均来源于藏语;从语义上看,命名理据多为因自然实体类得名和根据美好寓意得名。

法国社会学家涂尔干(E·Durkhein)认为图腾是氏族将自己和别的氏族区别开的记号,是对一些观念的有形表达。在藏族文化中,大鹏金翅鸟是具有神话色彩的图腾,藏族人民从古至今都供奉着作为佛教护法神的大鹏金翅鸟。因此,笔者大胆推测:古时邛部族将大鹏鸟作为部族图腾并以此自称,而发音又与汉语“邛”字相近,汉人依据“名从主人”的原则将部族名记作“邛”字,此后“邛”地名便不断涌现。

四、结语

一个地名的作用并不是毫发无遗的指称某一地区的所有内容,而在于侧重和凸显所指地区的某一方面,选择哪一方面作为地名是价值取向的外化显现,地名中用部族名来命名是中华民族以群体为导向的价值观的具体体现,个人要在群体中发挥自己的价值意义,所以在中国大地上有许多因族群名而产生的地域名。“邛”用作地名,就是对两千年前生活在这一个区域居民的族群背景的观照,虽然邛人的活动时间距今已有两千年了,有关邛部族的遗存资料很少,但历代都沿用“邛”字来设置州府县市,留存了一份非常珍贵的地名材料和文化遗迹。

参考文献:

[1]龚伟.战国至汉晋时期“邛、筰”及同中央王朝关系研究[D].四川省社会科学院,2015.

[2]石硕.“蜀曰邛”:古蜀国的邛人及相关问题探讨[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2008,(02):16-22.

[3]石碩.“邛笼”解读[J].民族研究,2010,(06):92-100+110.

[4]童恩正.古代的巴蜀[M].成都:四川人民出版社,1998.

[5]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013.

[6]汉语大词典编纂处.康熙字典:标点整理本[M].上海:上海辞书出版社,2007.

[7]中国社会科学院语言研究所.新华字典[M].北京:商务印书馆,2000.

[8]陆费逵,欧阳溥存等.中华大字典[Z].北京:中华书局,1978.

[9]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,2012 .

[10]班固.汉书[M].北京:中华书局,2012.

[11]臧励龢.中国古今地名大辞典[Z].上海:上海书店出版社,2015.

[12]中国地名委员会.中华人民共和国地名录[M].北京:中国社会出版社,1994.

[13]李学勤.毛诗正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[14]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1999.

[15]刘琳.华阳国志校注(修订版)[M].成都:成都时代出版社,2007.