碳生产力区域发展差异及驱动因素:广东省21 个地级市实证

2023-10-27李易熹许鸿伟廖程浩张永波

王 霄,李易熹,许鸿伟,廖程浩*,张永波,彭 莎

1.广东省环境科学研究院,广东 广州 510045

2.粤港澳生态环境科学中心碳中和与应对气候变化实验室,广东 广州 510555

3.湖北经济学院,碳排放权交易省部共建协同创新中心,湖北 武汉 430205

中国近年来发展迅速,随着经济发展模式的转变,能源消费和二氧化碳排放增速放缓,碳排放强度呈现下降趋势.根据世界银行公布的数据,2019 年,全球二氧化碳排放总量达到3.6×1010t,中国的排放量为1.1×1010t,占全球总量的30%左右[1].根据联合国环境规划署的报告,如果各国不采取额外行动,当前政策将导致21 世纪全球升温2.8 ℃[2].2020 年9 月22 日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和.此后我国多次在国际会议上表明了积极应对气候变化的立场.2021年3 月,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上提出,把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,国土空间规划在推进生态文明建设、引导城市绿色低碳发展方面具有重要意义[3].科学评价区域碳排放和经济产出之间的效益,不仅对城市国土空间规划的低碳发展具有重要意义,也对行业发展具有战略指导作用,为实现2030 年碳减排目标提供重要支撑.

碳生产力定义为单位碳排放的经济产出,用于描述经济增长与碳排放之间的关系,该指标实现了低碳经济两个目标的有机结合-控制碳排放(低碳)和促进经济发展(经济增长)[4-5].提高碳生产力的关键是在保持GDP 增长率的同时降低碳排放增长率.虽然从数学形式上看,碳生产力只是碳强度的倒数,但碳强度只强调二氧化碳排放的影响,缺乏对可持续发展投入要素的考量.根据目前对碳生产力的描述,碳排放应被视为一种环境输入[6].尽管许多研究者从多个角度对碳生产力展开了讨论,如杨儒浦等[7]以包头高新区为例,从园区尺度构建了减污降碳协同增效评价指标,发现碳生产力有较大提升空间;林珊珊等[8-10]对比分析了全国不同省份的碳生产力,并讨论了影响因素.有学者从产业结构、技术创新、资本投入、GDP等角度讨论了区域碳生产力的影响[11-13].也有学者聚焦数字经济、农业产业、旅游业等部门对碳生产力进行探究[14-16].从省际层面对各城市的碳生产力发展水平进行讨论,揭示不同城市碳生产力变化的驱动因素,能为“双碳”背景下的国土空间治理提供有效参考.

土地作为人类经济活动的空间承载和物质基础,是重要的碳源载体,土地的利用配置方式会对碳排放产生重要影响[17-18].在当前气候变化大背景下,土地利用视角下的碳排放研究对于探索低碳导向的国土空间治理模式具有重要意义[19].有学者预测了不同发展情景下各类用地结构的碳排放量[20].许多研究从不同尺度分析了土地利用和碳排放的历史数据,对碳排放的影响因素进行了分析[21-23].以往对土地利用类型的研究多关注单一区域,从时间动态对排放量进行了讨论,而省际视角下各城市不同用地类型的碳生产力对比能为国土空间治理模式的探索提供新视角.

广东省有发达的珠三角地区,也有发展滞后的粤东、粤西、粤北地区,是区域经济发展不平衡的典型样本,根据广东省统计年鉴中的区域经济指标,不论是各区域间还是珠三角地区内部城市,不平衡的问题仍存在[24].有学者从GDP 和居民收入的视角进行分析发现,与全国相比,广东省区域发展差异较大,极化效应较为显著.广东省区域地理位置的差异和自然资源禀赋是导致地区经济发展不平衡的根本原因[25-26].

综上,本研究选取广东省为研究对象,从不同尺度探讨“土地利用-经济活动-碳排放”的相互关系,构建了碳生产力评估体系,并以广东省各城市为例进一步探究碳生产力区域不平衡现象及驱动因素,以期为国土空间治理模式的探索提供新视角,在城市和区域尺度下为土地利用低碳发展提供决策参考,为碳生产力的进一步提升、减少差距提供支撑,为国土空间土地利用、产业结构、交通、能源等领域的低碳治理提供参考.

1 数据及方法

1.1 研究范围及数据来源

以2010 年为基准年,区域碳生产力研究时间为2010-2019 年,跨度为10 年.研究区域为广东省内各地级市.地级市碳排放数据来源于中国碳核算数据库(Carbon Emission Accounts &Datasets,CEADs)[27],人口、经济、工业产值、能源消费等数据来源于广东省21 个地级市的统计年鉴(http://stats.gd.gov.cn/gdtjnj/index.html)、国民经济和社会发展统计公报、能源发展规划等文件,2019 年的GDP 数据调整为以2010年为基准年的可比价,以消除价格变动带来的影响.结合广东省内排放源数据,将碳排放清单与广东省土地利用分类后的各用地类型进行关联耦合,得到碳排放与用地类型耦合数据,汇总得到各地级市各类碳排放源对应的地块数据.

1.2 区域碳生产力计算

根据Kaya 等[28]提出的概念,基准年份区域碳生产力的计算公式:

式中:APt表示某地区t年的区域碳生产力,104元/t(以CO2计);Gt表示某地区t年的GDP 产出,104元;Et表示某地区t年的碳排放量,t (以CO2计).

1.3 碳生产力变化驱动因素分解

结构分解分析(structural decomposition analysis,SDA)来源于投入产出模型,用来将总体变化分解到若干个组分指标的变化上.最初SDA 用于研究增加值、劳资和贸易等独立变量的变化.从2000 年以来,SDA 被广泛用于碳排放的增长研究[29-30].

假定总体y=x1x2x3···xn,n>3,采用基于极平均分解法的多因素分解法,可以将t=[0,t]时段内的总体变化Δy分解为n个因素的贡献:

式中,Δy表示总体的变化量,Δxi表示第i个因素的变化量,xi0表示第i个因素的初期值,xit表示第i个因素的末期值.

低碳约束主要通过能源结构调整、技术进步等方面对能源效率产生影响,进而影响排放.Xu 等[31]分析了2003-2015 年中国人均国内生产总值(GDP)、家庭燃料(天然气和液化石油气)消费与二氧化碳排放之间的相关性,发现人均天然气消费量与二氧化碳排放量呈负相关.Dai 等[32]考虑了人口、城镇化率、产业结构、能源消费结构等因素对碳排放与能源利用的影响.邢春娜[33]运用结构分解模型探究了人均GDP、万元工业产值综合能耗、工业化率对能源消费空间差异的影响.刘琼芳[34]从产业层面分析了经济规模、产业结构、能源消费结构等对福建省三次产业碳排放的影响,发现经济规模效应和能源消费结构对福建省碳排放变化具有正向影响.

能源消费作为碳排放的第一大来源,能源结构对城市的碳生产力有重大影响,2020 年广东省天然气消费比2015 年提高了3.5 个百分点,作为广东省能源规划中大力推动的清洁能源,天然气占比能反映出城市的能源清洁化程度.先进制造业吸取了电子信息、机械、材料等高新技术成果,能实现更清洁和高效的生产,取得环境和经济的双重效益,主要包括高端电子信息制造业、先进装备制造业等类别.作为改革开放的先驱,广东省是我国制造业发展的排头兵,当前全球产业结构和布局深度调整,在气候变化背景下,先进制造业转型和高质量发展是广东省进一步引领未来的关键.根据《2020 年广东省国民经济和社会发展统计公报》,广东省先进制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为56.1%,先进制造业转型成效显著.

综上,为了探究能源结构、产业升级等因素的效应,结合广东省发展实际,笔者选取先进制造业、城镇化率、能源清洁化程度(天然气占比)和能源结构等指标作为主要考虑因素,式(1)可以进一步拆解为

式中:AP 表示碳生产力,104元/t (以CO2计);AM 表示先进制造业产值,108元;GDP 表示地区生产总值,108元;UP 表示城镇化率,%;EC 表示能源消费总量,104t(以标准煤计);E表示碳排放量,106t(以CO2计);TMI 表示传统制造业规模;NGC 表示天然气消费量,108m3;UI 表示乡村人口指数;NGR 表示天然气占比,%;NGI 表示天然气消费指数;ES 表示单位碳排放的能源消费,反映能源结构情况,t(以标准煤计)/t(以CO2计).

结合式(4)和式(6),区域碳生产力的变化可以进一步分解为

式中:EAM表示先进制造业效应,ETMI表示传统制造业效应,EUP表示城镇化效应,EUI表示乡村人口规模效应,ENGR表示天然气清洁化效应,EES表示能源结构效应,单位均为104元/t (以CO2计);变量上标为0 表示初期值,上标为t表示末期值.

2 结果与讨论

2.1 广东省各地级市碳生产力基本情况

2010 年,珠三角地区城市的GDP 普遍比粤东、粤西、粤北城市高,全省GDP 排名前4 位的城市依次为广州市、深圳市、佛山市和东莞市.碳生产力排名前4 位的城市为深圳市、中山市、佛山市和广州市(见图1).尽管中山市在2010 年的碳生产力较高,但GDP 排名并不靠前.深圳市、广州市、佛山市3 个城市的GDP在全省排名靠前,碳生产力也处于全省先进水平.具体来看,深圳市属于高产出低排放的典范城市,也反映出早在2010 年深圳市的绿色发展水平已经处于全省前列;佛山市的绿色发展水平也较为突出,属于高产出低排放的类型;相比之下,广州市虽然GDP 排名第一,碳生产力却排在第四,与深圳市有一定差距,在2010 年广州市属于高产出高排放的城市类型.

图1 2010 年和2019 年广东省各地级市GDP 及碳生产力Fig.1 GDP and carbon productivity of cities in Guangdong Province in 2010 and 2019

由图1 可见,2019 年广东省各地级市碳生产力分布情况呈现出珠三角地区较高并向周围城市辐射递减的规律,区域间和城市间碳生产力发展不均衡现象明显,其中,珠三角地区的平均碳生产力在20 元/kg(以CO2计)以上,而粤东、粤西、粤北地区的碳生产力平均值为7 元/kg(以CO2计).珠三角地区内部城市间差异明显,排名靠前的深圳市、中山市等城市碳生产力在30~50 元/kg(以CO2计)之间,而肇庆市的碳生产力只有不到10 元/kg(以CO2计).

由表1 可见:从全省的碳生产力排名来看,与2020 年相比,2019 年深圳市、中山市、佛山市、广州市、潮州市、云浮市的排名不变;珠海市、东莞市、江门市、阳江市、汕头市、河源市、清远市和梅州市的排名有所提升;茂名市、惠州市、肇庆市、揭阳市、湛江市、汕尾市和韶关市排名有所下降.作为横向指标,城市排名的上下浮动属于正常现象,但大幅度的名次升降则反映出城市的低碳化工作是否有成效.具体来看,东莞市和江门市2010 年的碳生产力排名分别为第12 名和第13 名,2019 年碳生产力有较大提升,排名升至第8 名和第7 名.2019 年GDP 和碳生产力排名前4 位的城市与2010 年保持一致,其中深圳市的碳生产力增量最大,在全省的绿色发展水平依然处于领先位置,其次,中山市、佛山市和广州市碳生产力增量较大(见图1).湛江市是唯一一个碳生产力降低的地级市,2019 年的碳生产力比2010 年降低了1.31元/kg(以CO2计),排名由2010 年的第10 名降至2019 年的第19 名,在其余地级市碳生产力有所提升或持平的背景下,湛江市需进一步调整能源结构,发展下游高附加值产业,促进绿色低碳化,推动碳生产力改善.

表1 2010-2019 年广东省地级市碳生产力排名变化Table 1 The ranking changes in carbon productivity among cities in Guangdong Province from 2010 to 2019

2.2 广东省各地级市土地利用类型碳生产力差异

土地利用方式会对碳排放产生重要影响,土地利用视角下不同区域的碳生产力研究对于探索低碳导向的国土空间治理模式具有重要意义.根据关联统计结果,2020 年广东省主要用地类型占全省陆域面积比例依次为农业(22.3%)、交通运输(2.6%)、工业(1.7%)、其他服务业(批发零售、住宿餐饮等)(1.3%).根据分析结果,广东省各地级市不同土地类型的碳生产力如图2 所示.从全省来看,由于交通运输服务于后端产业,相较之下产值低,且公路货运较多依赖化石能源消费,其二氧化碳排放量较大,因此广东省21个地级市的交通运输碳生产力均较低;其他服务业(批发零售、住宿餐饮等)碳生产力在全省差异不大,是碳生产力较高的用地类型;与其他用地类型相比,农业产生的二氧化碳排放量较小,导致农业碳生产力普遍处在较高水平,此外粤东、粤西、粤北地区的农业碳生产力比珠三角地区发展更均衡;工业碳生产力的分布在不同地区存在较大差异,珠三角地区的深圳市是全省碳生产力最高的地级市,作为国家首批低碳试点城市,深圳省高质量、可持续的绿色发展新路径已有成效,广州市、佛山市和东莞市的工业碳生产力排在深圳市之后.除了粤东的汕尾市和汕头市,粤东、粤西、粤北地区的工业碳生产力水平整体较低.

图2 广东省各地级市不同用地类型碳生产力Fig.2 Carbon productivity of different land use types in cities of Guangdong Province

2.3 各地碳生产力变动的驱动因素分解

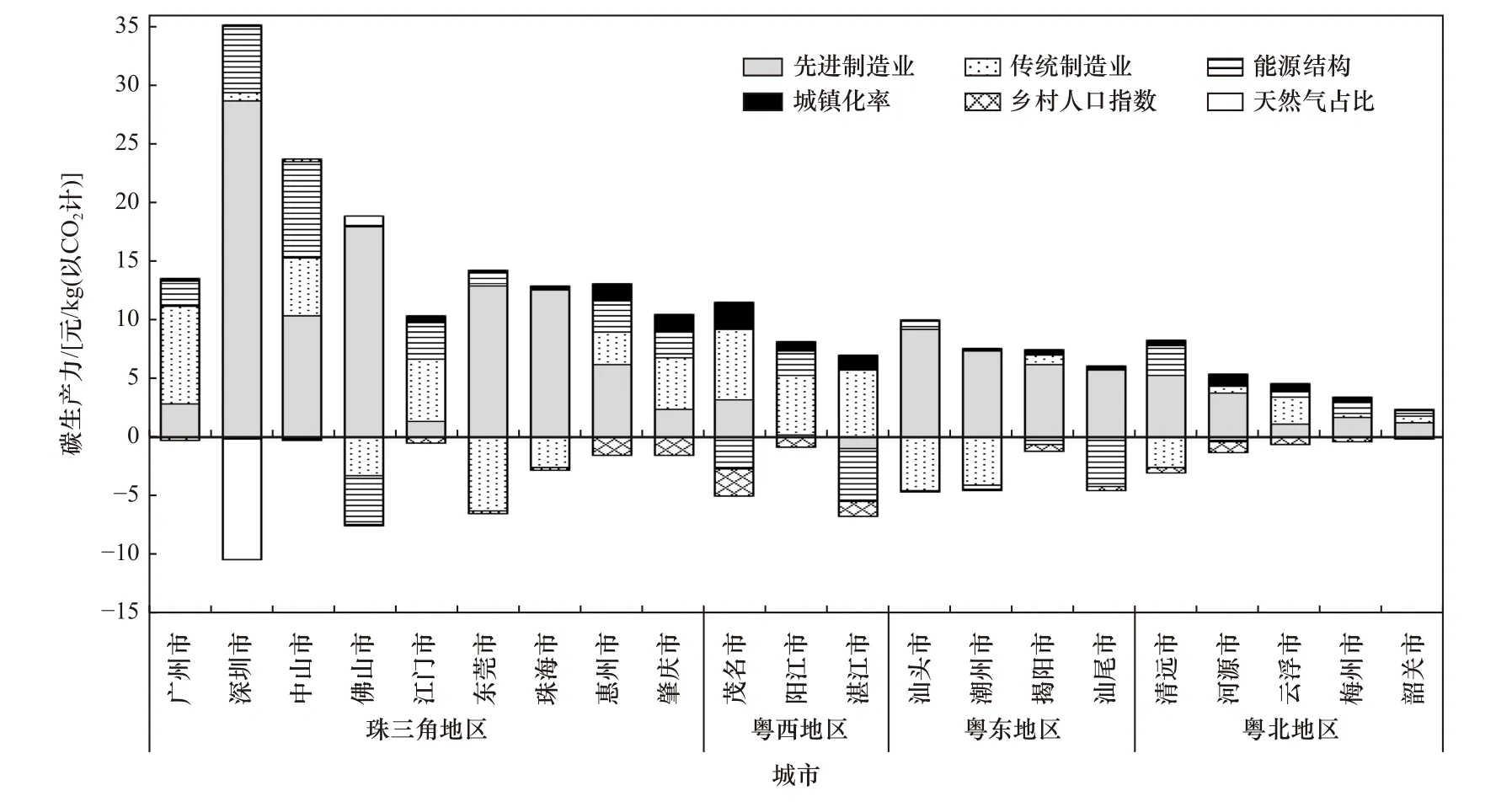

为了进一步研究各地级市碳生产力发展出现差异的驱动因素,通过结构分解分析将各地级市2010-2019 年的碳生产力总变化分解为先进制造业、城镇化率、传统制造业、乡村人口指数、能源结构、天然气占比六个因素的贡献,结果如图3 所示.

图3 2010-2019 年广东省各地级市碳生产力变化驱动因素Fig.3 Driving factors of changes in carbon productivity in cities of Guangdong Province from 2010 to 2019

2.3.1 先进制造业发展对碳生产力的影响

“十二五”期间,广东省大力发展以装备制造业为重点的先进制造业,《广东省先进制造业发展“十三五”规划》中提出进一步推动先进制造业加快发展的战略要求.2010-2019 年,与其他地区相比,珠三角地区的先进制造业发展显著促进碳生产力提升.早在“十三五”时期,深圳市就已提出发展跨界融合的现代智能制造产业,应用先进制造技术改进优势传统产业方式的任务,根据统计数据,2019 年深圳市先进制造业产值在2010 年的水平上翻了一番,成为驱动深圳市碳生产力提升的最主要因素,碳生产力增量达28 元/kg(以CO2计).佛山市和东莞市的先进制造业效应排在深圳市之后,先进制造业分别驱动当地碳生产力提升了18 和13 元/kg(以CO2计).作为改革开放的先行区,深圳市“十三五”末期先进制造业产值占工业总产值的比重在60%以上;佛山市和东莞市也着力培养先进制造业集群,2019 年两地先进制造业产值占工业产值的比重分别为50%和51%.广州市2019 年的先进制造业产值比2010 年提升了20%,尽管先进制造业也驱动当地碳生产力提升,但该效应弱于珠三角地区的其他地级市,作为中国近现代制造业一个重要发源地,广州市传统制造业发达,应充分发挥该历史优势,吸取融合高新技术,推动传统制造业转型升级.

粤东地区2019 年的先进制造业产值是2010 年的2.7 倍,其中增量最大的为汕头市,2019 年的产值是2010 年的3 倍.2019 年粤北地区清远市的先进制造业产值是2010 年的3 倍.由图3 可见,先进制造业发展促进汕头市和清远市的碳生产力分别提升9 和5 元/kg(以CO2计).从全省的识别结果看来,先进制造业是驱动碳生产力提升的主要因素,《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》中也提出,应坚持制造业立省,打造先进制造业基地.相对欠发达的粤东、粤西、粤北地区应遵循新发展阶段的要求,抓住机遇,通过制造业转型升级带来新市场,实现低碳性和经济性双重目标.

2.3.2 能源结构对碳生产力的影响

能源结构表示单位碳排放的能源消费量〔t(以标煤计)/t(以碳排放计)〕,随着能源清洁低碳化程度的加深,该值会随之升高.由图3 可见,2010-2019 年,广东省大部分城市的能源结构改善促进了当地碳生产力的提升,珠三角地区的能源结构效应最显著.其中,能源结构效应最大的3 个城市分别为中山市、深圳市和江门市,与2010 年相比,2019 年其单位碳排放的能源消费分别提升了38%、16%和37%.从“十三五”以来,中山市持续关停自备燃煤发电机组,积极推动天然气建设,并发展风能、太阳能、氢能等产业;江门市积极推进核电、风、光伏等新能源发电,在电源装机构成中,煤电占比下降43 个百分点,天然气发电、非化石能源发电占比分别提高12 和32 个百分点,清洁能源在发电装机及发电量中的占比持续提高.清洁能源的推广和使用能改善能源结构,促进碳生产力进一步提升.

此外,部分城市的能源结构成为制约当地碳生产力提升的主要因素,主要为珠三角地区的佛山市、粤西的湛江市、茂名市以及粤东的汕尾市.具体看来,截至“十三五”末期,佛山市煤炭和石油消费量占比为33.6%,天然气等清洁能源以及氢能、储能等先进能源技术还有待进一步发展;湛江市以钢铁、石油化工、先进材料为主导,随着重大项目陆续投产,能源消费总量在较长一段时期内仍会保持增长,同期可再生能源及节能减排工作总体规模较小,无法平抑工业能源的增长,能源结构已成为制约碳生产力提升的主要因素,未来湛江市仍需以更大的力度推动集中供热、多能互补,统筹传统能源和新型能源发展.截至“十三五”末期,汕尾市的能源供应以电力为主,火电占比超过94%,高于全省平均水平(75%左右),总体能源结构偏煤,能源清洁化程度还有待进一步提高,能源结构改善驱动碳生产力提升仍有较大空间.

2.3.3 城镇化进程对碳生产力的影响

城镇人口扩张带来的集聚效应、规模效应和技术进步使得能源利用效率提升,进而驱动当地碳生产力提升.相较于其他主要驱动因素,各地级市城镇化效应对碳生产力的影响较小.2010 年珠三角地区大部分城市的城镇化率较高,因此2010-2019 年城镇化进程对碳生产力的影响较小,其中惠州市和肇庆市的城镇化率提升较大(分别提升了8 个和6 个百分点),这两个城市的城镇化驱动碳生产力提升也较为显著.2010-2019 年,粤西地区的城镇化进程加快,驱动碳生产力提升较为明显的为茂名市、阳江市和湛江市.

总的看来,先进制造业和能源结构是驱动各地级市碳生产力变化的最主要因素,对于大多数地级市,能源结构改善显著促进碳生产力提升,而部分地级市的能源结构制约当地碳生产力水平的进一步提升,主要是佛山市、湛江市和汕尾市,在当前碳达峰目标的大背景下,这部分城市的能源清洁化进程有待加强.作为钢铁、石油化工为主导的城市,重大项目陆续投产,未来湛江市的能源需求还会保持增长,湛江市亟需加快能源结构调整和发展先进制造业驱动碳生产力提升.

3 结论与建议

3.1 结论

a) 2010 年,深圳市已成为高产出低排放的典范城市,在广东省的GDP 和碳生产力排名均靠前列,广州市该年虽然GDP 排名第1 位,但碳生产力仍有提升空间.中山市在2010 年碳生产力较高,但GDP 排名较为靠后.

b) 2019 年,广东省各地级市的碳生产力分布情况呈现出珠三角地区较高并向周围辐射递减的趋势,区域间和城市间碳生产力发展不均衡现象明显.GDP 排名前4 位和碳生产力排名前4 位的城市与2010 年保持一致.深圳市、中山市、佛山市和广州市的碳生产力增量较大.

c) 广东省各地级市交通运输用地碳生产力较低,其他服务业(批发零售、住宿餐饮等)是碳生产力较高的土地利用类型.工业用地碳生产力的分布在不同地区存在较大差异,呈现珠三角地区的深圳市、广州市和佛山市碳生产力较高,而粤东、粤西、粤北地区工业用地碳生产力水平整体较低的特征.

d) 2010-2019 年,除粤西地区外,其余地区的先进制造业发展显著驱动当地碳生产力提升,其中提升较大的为深圳市.不同地级市的能源结构效应不同,珠三角地区的中山市、深圳市和江门市能源结构改善促进碳生产力提升,而粤西的湛江市、茂名市以及粤东的汕尾市能源结构成为制约当地碳生产力进一步提升的因素,能源清洁化进程有待加强.

3.2 建议

党的二十大报告指出,要坚持推进高质量发展,包含了“发展”和“绿色”两层含义.碳生产力作为可持续增长的核心变量,兼顾了低碳和经济增长两个方面.该研究从国土空间视角对区域碳生产力差异进行讨论,识别驱动碳生产力改善的因素,能为土地利用、产业结构、交通、能源等领域提供参考,强化国土空间规划和用途管控,为碳生产力的进一步提升提供支撑,缩小发展差异.为助力广东省加快构建有利于碳达峰、碳中和的国土空间开发保护新格局,提出如下政策建议.

a)因地制宜科学设定土地利用碳排放效率发展目标,缩小碳生产力区域发展差距.结合区域发展定位与发展阶段,对于高产出、碳生产力较低的城市(如广州市、东莞市),提高现有高耗能高排放土地的开发利用效率,控制因高耗能高排放落后行业扩张导致的碳生产力下降;对低产出、碳生产力高的城市(如中山市、珠海市),强化国土空间规划与碳达峰、碳中和目标的衔接,合理规划产业布局,避免这类地区重走高能耗高污染的发展老路;对于高产出、碳生产力高的城市(如深圳市、佛山市),现有发展模式在绿色低碳方面已取得一定效果,应继续保持并加强现有阶段与国土空间规划的衔接.

b)加强国土空间规划与碳达峰、碳中和“1+N”政策体系的衔接,综合考虑低碳和经济增长两个方面,因地制宜引导产业结构调整,促进制造业转型升级.研究结果揭示,先进制造业发展是驱动碳生产力提升的主要因素,作为制造业发展的排头兵,广东省应持续推进先进制造业和高新技术企业的发展.积极引导创新要素向粤东、粤西、粤北地区流动,加强与珠三角地区的技术交流与合作,形成空间溢出效应和珠三角地区与周边落后地区的良性互动,实现低碳经济的共同发展.

c)逐步调整能源结构,推广低碳新能源.除了制造业升级,能源结构改善是驱动城市碳生产力提升的主要因素,政府部门应制定符合地方特色的节能减排政策,积极研发可再生能源技术,如沿海城市加大对潮汐能、风能和太阳能的开发力度,使能源消费结构逐步转向低碳.湛江市、汕尾市等城市当前的能源结构制约碳生产力进一步提升,未来应以更大的力度推动多能互补,统筹传统能源和新型能源发展,推动能源清洁化转型.

d)广东省交通用地的碳生产力有待进一步提升,应优化调整交通运输结构,整合物流资源,积极发展铁水、水水联运,减少公路货运负担;加强绿色基础设施建设,推广应用新能源低碳技术装备;积极进行宣传,引导绿色低碳出行.批发零售、住宿餐饮等服务业用地的碳生产力较高,在保证第一产业、第二产业结构安全的情况下,大力发展第三产业,坚持产业向知识密集型、高附加值、低碳化转型.