肝脏增强CT 与MRI 技术诊断肝癌的效果分析

2023-10-27刘佳玥通信作者

刘佳玥,张 芮(通信作者)

(扬州大学附属医院影像科 江苏 扬州 225000)

肝癌为临床较为常见的恶性肿瘤疾病,肝脏部位患病率较高,有一定的致死率,每年由于肝癌死亡的人数较多,属于恶性肿瘤当中患病率较高的疾病,威胁患者的身心健康。现阶段,肝癌疾病的发病机制不明确,大部分研究认为由于肝硬化、病毒性肝炎以及黄曲霉毒素等导致。早期患者的疾病症状不明显,未能够及时察觉,在疾病不断发展情况下,晚期会产生肝区疼痛、进行性增大、消瘦、乏力等表现,大部分患者已错过最佳的治疗时机,威胁患者的生命健康,因此,临床需要为患者实现早诊断、早治疗,并对患者进行对症诊治。CT、MRI 等技术均为临床常用检测手段,两者各有优势,肝脏增强CT 整体的分辨率较高,操作上相对简单,无法有效检出直径相对较小病灶,应用效果有一定限制。MRI 检查通过丰富图像信息采集,并判定病理性,使肝脏代谢以及解剖图像信息能够通过多序列成像对肝癌病变组织中代谢产物进行检查,定性病灶,促进整体准确度提高[1-2]。本文对我院肝癌诊断中肝脏MRI 以及增强CT 诊断的临床效果进行分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020 年3 月—2023 年5 月扬州大学附属医院收治的80 例疑似肝癌患者,其中男42 例,女38 例,年龄33 ~74 岁,平均(46.92±5.41)岁。纳入标准:① 患者表现为消瘦、肝区疼痛等症状;②无MRI 以及CT 检查禁忌证;③患者、家属均同意本次研究。排除标准:①合并其他恶性肿瘤疾病及多器官衰竭者;②妊娠及哺乳期女性;③临床资料不完整者。

1.2 方法

肝脏增强CT 检查:检查前指导患者饮用纯净水1 000 mL,采用螺旋CT 诊断仪(96 排Force 双源CT 德国西门子公司),叮嘱患者屏住呼吸,为其实施肝脏平扫,电压、层厚、层距、矩阵、电流参数分别为120 kV、5 mm、5 mm、512×512、300 mA。平扫后为患者注射碘海醇注射液80 ~100 mL,速率3 mL/s,20 s 后为动脉期检查,70 s 后门脉期检查,120 s 后延迟期检查。

肝脏MRI 检查:检查前叮嘱患者禁食6 h,为患者实施辅助呼吸,采用磁共振诊断仪(美国GE 公司3.0T),自膈顶至肝脏下缘进行检查。T1:横轴位;T2:冠状位,结合弥散加权成像,参数设定为视野范围300×420 mm,层厚5 mm,层数34 层,TR 为5.4 ms,TE 2.38 ms,加权T1为680 ms、增强探查过程中选取对比剂为钆喷酸葡胺(0.1 mmol/kg),经肘静脉注射,速率为2.5 mL/s,并注入氯化钠溶液20 mL,指导患者采取屏气法进行三期延时期探查,相关参数设定为间距0.5 mm,层厚5 mm,TR 7.0 ms,TE 30 ms,视野范围375×370 mm,矩阵256×128。

1.3 观察指标

以病理结果为金标准,比较肝脏增强CT、MRI 诊断效能(准确率、特异度、灵敏度、误诊率、漏诊率)及病灶检出率,分析影像表现

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计软件分析数据。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(± s)表示,采用t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

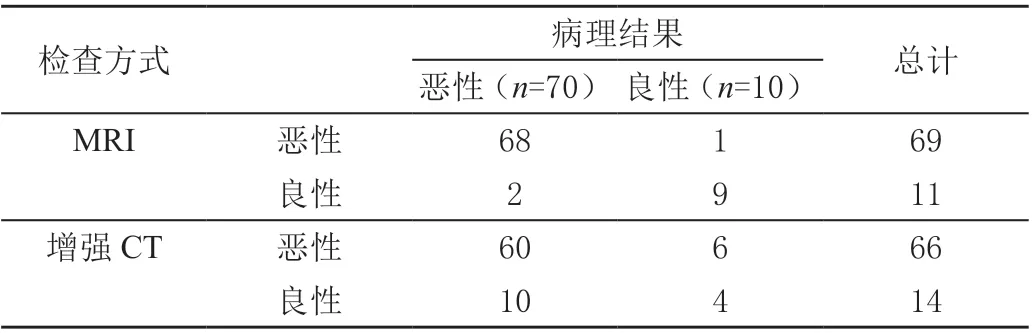

2.1 MRI、增强CT 技术检查结果

80 例疑似肝癌患者经病理确诊恶性70 例,良性10 例;MRI 检出恶性69 例,其中诊断准确68 例,良性11 例,其中诊断准确9 例;增强CT 检出恶性66 例,其中诊断准确60 例,良性14 例,其中诊断准确4 例。见表1。

表1 MRI 与增强CT 检查结果分析 单位:例

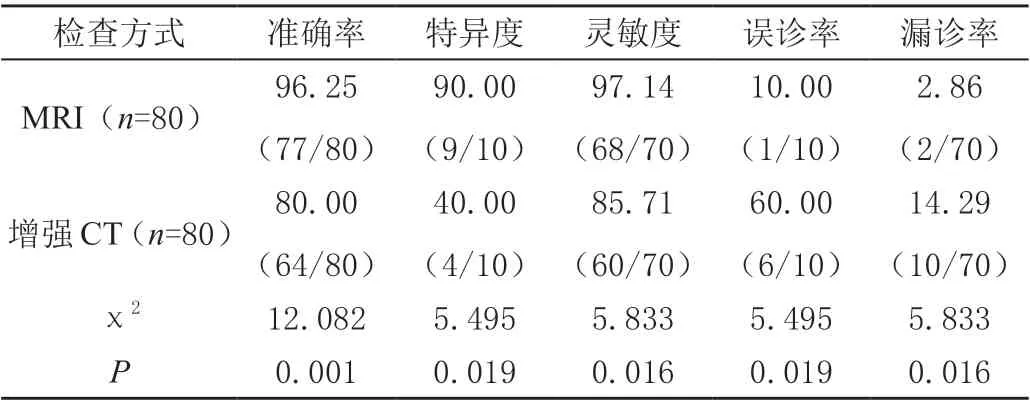

2.2 MRI、增强CT 诊断效能比较

MRI 诊断准确率、特异度与灵敏度明显高于增强CT诊断,误诊率、漏诊率均低于增强CT 诊断,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 MRI、增强CT 诊断效能比较[%(n/m)]

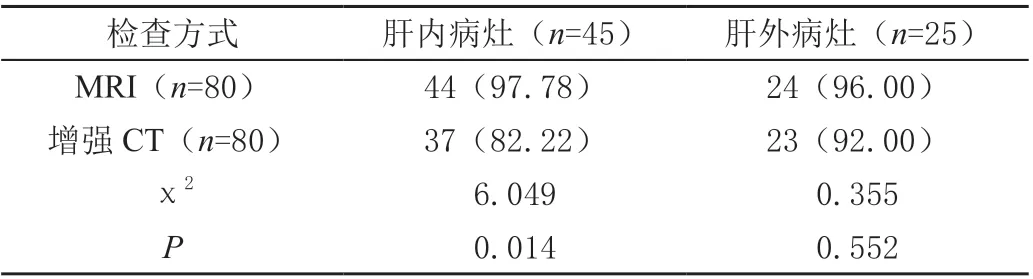

2.3 两种方式检查肝癌病灶检出率比较

MRI 检查肝内病灶检出率明显高于增强CT 检查,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两种方式检查病灶检出率比较[n(%)]

2.4 MRI、CT 影像表现

MRI 表现:肿瘤内斑片状高信号,肝癌病理坏死出血、肿瘤,局部三酸甘油酯会产生一定聚积。转移癌的主要特征为其中存在晕环征、靶征,前者属于中心性坏死,其中的含水量明显增加,后者一般属于瘤体周边水肿及存在丰富血管反应。T1加权像当中的原发性肝癌会表现为等信号。

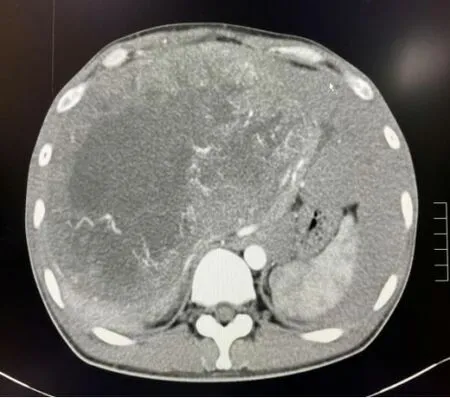

CT 表现:肝右叶类圆形混杂信号影,周围见假包膜征,增强扫描动脉期斑片状强化,肝右叶巨大肿块,密度不均,增强扫描动脉期明显强化,中央为无强化坏死区,见图1、图2。

图1 肝右叶类圆形混杂信号影,周围见假包膜征,增强扫描动脉期斑片状强化

图2 肝右叶巨大肿块,密度不均,增强扫描动脉期明显强化,中央为无强化坏死区

3 讨论

肝癌诊断金标准为肝脏穿刺病理学活检,诊断准确性较高,但此方法有一定的创伤性,患者检查过程中存在较大的痛苦,不利于检查耐受。穿刺活检有一定的片面性,一次性穿刺无法在病灶处穿刺,会引发漏诊。多次穿刺取样使患者身心痛苦加重,穿刺操作会引发出血,伴随恶性病变转移形成,应用效果受限。肝脏MRI 诊断在肝癌患者中具备可行性,此种诊断技术不具备辐射性,且软组织分辨率较高,信号丰富,为肝脏解剖学图像综合提供生理、病理及肝脏代谢信息,使诊断准确性提高[3]。CT 诊断为患者采取动脉期强化表现,其整体上具备高密度、高信号的特点,无强化现象,肝癌组织信号相对较低,会存在漏诊及误诊现象,延误患者治疗诊断。同时,CT 会对肝区肿块进行观察,增强后存在清晰的病灶边缘,具备辐射,无法清晰显示周边组织以及肝脏形态的特点,影像学疾病诊断中MRI 诊断具备多方位探查、成像速度快的优点,可及时发现其中的微小病灶,具备较高的诊断灵敏度[4]。

本文结果显示,MRI 诊断准确率、特异度及灵敏度明显高于增强CT 诊断,误诊率、漏诊率均低于增强CT 诊断(P<0.05);MRI 检查肝内病灶检出率明显高于增强CT 检查(P<0.05)。肝炎病毒感染、食用黄曲霉毒素污染食物及长时间过度饮酒等均会诱发肝癌。肝癌一般为各类肝炎肝硬化不断发展导致,临床应遵循早期疾病诊断原则,为患者进行检查诊断的方式主要为肝脏MRI、CT、B 超,诊断价值现阶段不具备明确定论。异质体、血清AFP 为临床肝癌诊断的重要指标,其属于特异性相对较强的肿瘤标志物,若含量水平较高可高度怀疑肝癌,30% 患者检测AFP表现为阴性,结合B 超引导为患者进行穿刺活检诊断,穿刺活检会导致患者出现明显损伤,诱发患者出血等不良反应。检测当中需要格外谨慎,伴随影像学技术逐步发展,影像学检查在肝癌筛查中作用显著,MRI、CT 的应用情况相对普遍。多层螺旋CT 的分辨率更高,扫描速度相对较快,能够避免呼吸伪影的出现,增强扫描有利于提升诊断准确性,肝脏增强CT 会提高肝癌检出率,清晰显示肿瘤的位置、大小及特征。MRI 中无放射性辐射高场强的设备,应提高MRI 的扫描速度,结合多序列、多方位成像,其中肺癌病灶内部组织分辨率相对更高[5-6]。肝脏增强CT 及MRI 检查早期筛查发现,CT 平扫病灶具备低密度,病灶整体直径较大,病灶中存在中央性坏死液化。动脉期病灶周边产生强化,密度高于正常肝组织。

MRI 诊断当中,T1加权像的高低混合信号则表示存在恶性病变的可能性。高信号癌结节一般需要与肝硬化再生结节进行及时鉴别,二者的差异性一般为T2加权像上的再生结节会产生低信号,癌结节呈现高信号[7]。肿瘤假包膜产生主要为原发性肝细胞癌的特异性表现。肿瘤包膜一般由粗纤维构成,其中与肿瘤长大较慢的膨胀性生长的生物学行为具备显著相关性。膨胀性生长肿瘤会压迫附近肝组织、较大的胆管、血管,并形成纤维包膜。海绵状血管瘤、转移癌、肝囊肿无法产生明显包膜。T1加权像解剖分辨率相对理想,可充分显示病灶外形及与周围组织之间的关系。Tl加权像可显示,肿瘤包膜敏感,周围存在低信号带。血管受累主要为肝癌的特征性表现。正常人体的肝脏血管在T1、T2加权像上不具备信号暗影,其中的癌肿会对门静脉产生压迫,下腔静脉一般由于慢速血流的强化效应会产生高信号表现。局灶性肝癌及弥漫性肝癌会累及门静脉、肝静脉,造成巴德-基亚里(Budd-Chiari)综合征、门静脉血栓,表现出高信号。T2加权像上的癌栓腔内高信号通常与血液涡流会对偶数回波上产生的高信号进行有效鉴别,奇数回波上存在低信号或无信号。血管受累情况可对原发性肝癌进行辅助诊断,转移癌一般与其他的肝内肿瘤较少会累及血管。肝包膜凹陷征针对恶性肿瘤的诊断存在特异性特点,肝包膜凹陷征会在各种肝恶性肿瘤附近的肝表面产生,其中与良性肝肿瘤合并发生。小肝癌边界表现为清楚且不规则形特点,肿瘤信号不均匀,小肝癌一般在T1加权像上表现为低信号,部分病灶为存在信号、稍高信号、混杂信号,肿瘤通常在T 加权像上表现出高信号,小肝癌属于特异性,与其内脂肪变性有关。T2加权像上,小肝癌病灶表现出高信号,少数属于等信号,如其中的肿瘤凝固性坏死时会产生低信号。对分化情况良好的小肝癌病灶内部是否存在脂肪沉积进行判断,T1加权像上均倾向于呈高信号,T2加权像上一般存在等信号,Ⅰ~Ⅳ级肿瘤MRI 诊断中,T2加权像上均会表现为高信号。肿瘤镶嵌形式一般会与肿瘤内纤维间隔形成的成分不同相关。纤维间隔通常会在T1加权像上产生线状低信号,不同的结构会在T2加权像上的信号表现各异,肿瘤镶嵌形式显示加权像优于CT 扫描,部分病灶一般在MRI 上表现出“结节”型[8]。

综上所述,肝癌诊断中采取肝脏MRI 技术诊断的应用价值显著,可降低患者的误诊及漏诊率。