沈宠绥曲唱正音观念发微

2023-10-26田语

田 语

曲唱是戏曲表演的组成部分。自六朝音韵学兴起,曲唱美学即重视字音的声韵之美。中国幅员辽阔,各地方音不一,规范字音遂成为曲唱的必然趋势。从早期标举的“守自然之韵”,到后期追求的“正音典范”,曲唱音韵的发展贯穿了南北曲的雅俗嬗变。其中,晚明曲学家沈宠绥对曲唱音韵的条分缕析之深为前人所不及。沈宠绥所著《弦索辨讹》为口法谱,摘录晚明流行于吴中的北曲,对唱曲字音的发声位置、口型加以标注。他的另一部著作《度曲须知》则结合图表与分韵目例曲,兼论南北曲字头、收音、韵脚等演唱法则。历来研究多聚焦于此二书所提度曲技巧,对其中“辨讹”思想关注甚少,更缺乏对沈氏正音观念全面、系统的提炼。

20世纪90年代,台湾学者蔡孟珍首次将沈宠绥所论北曲唱法称为“昆唱北曲”,台湾学者李惠绵亦认为沈宠绥是以“昆腔”演唱北曲,大陆学者金升荣则将沈宠绥所论划归到昆曲范畴中。实际上,沈宠绥所论南北曲均与昆曲相去甚远,昆腔也并非沈宠绥心目中的“曲之正声”,甚至沈宠绥试图改正的,恰恰是吴中弦索受到“磨调昆腔”影响而产生的口法、字音问题。

本文通过梳理沈宠绥二书,将沈氏规范曲唱字音的策略总结为正音、辨讹、合俗,具体为: 提出宗韵方法以明确曲唱正音;建立口法系统以解决土音土腔问题;适当保留俗唱以顺应语音的自然流变。

一、 兼顾南北的宗韵方法

长期以来,学界将沈氏所论置于昆腔时曲语境中观照,认为其所论是以昆腔规范南北曲。实际上,沈宠绥认为南北曲皆以中州韵为准绳,指出南曲入声归韵也要以《中原音韵》的十九韵部为参照,“中州韵”是他心目中的“正音”。与此同时,沈宠绥也特别提出南曲部分字面也要参考《洪武正韵》,原因在于他所采样的南曲皆为吴中地区的“昆腔南曲”。(1)需要指出的是,沈宠绥的“辩讹”对象是晚明吴中地区的曲唱语音,具有鲜明的历时性与地域性特征。其所论南曲,特指魏良辅改良后的“昆腔南曲”;其所论北曲,与传统意义上的元人北曲已经产生分野,其滥觞于娄东,由南曲更定而来,经过人为的调整,非一般意义上由元代自然流变而来的北曲。详见田语: 《论〈弦索辨讹〉之“辨讹”对象》,《艺术百家》,2023年第3期。

《弦索辨讹》称:“顾北曲字音,必以周德清‘中原韵’为准,非如南字之别遵‘洪武韵’也。”(2)(明) 沈宠绥: 《弦索辨讹》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,合肥: 黄山书社,2006年,第479页。《曲运隆衰》又言:“而词既南,凡腔调与字面俱南,字则宗‘洪武’而兼祖‘中州’。”(3)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第617页。“中原韵”指周德清《中原音韵》,“中州”指王文璧《中州音韵》,“洪武”指《洪武正韵》。这两句话看起来在分别讨论南北曲,主张北曲的咬字吐音、押韵等以《中原音韵》为准绳,南曲则俱以《洪武正韵》为准。事实并非如此。且看《度曲须知》中所录唯一南曲【雁过声】:

家麻寻侵车遮庚青齐微陌韵东钟 庚青萧豪先天模韵廉纤庚青真文东钟 质韵先天东钟萧豪寒山东钟

【雁过声】花阴夜静礼碧空,正遥天雾敛冰轮莹。祗见风扫残红,

江阳皆来东钟 萧豪江阳庚青 车遮齐微陌韵鱼韵支思哥戈齐微东钟 江阳东钟江阳质韵齐微寒山东钟

香阶拥,好伤情,这堆积处似我眉峰。望东墙密意难通,

哥戈质韵 齐微东钟 质韵药韵江阳东钟支思东钟 监咸支思江阳 哥戈东钟 齐微模韵萧豪庚青齐微庚青江阳

何日鱼水同。祗索向梦儿中,暂尔相和哄。你做了镜内情郎,

哥戈模韵萧豪家麻支思齐微皆来东钟

我做了画儿里爱宠。

曲文上方小字为沈宠绥所标注的每个字所属韵部,笔者用重点符号标出了入声字与其韵部。家麻、寻侵、车遮、庚青、齐微等均来自《中原音韵》十九韵部,陌韵、鱼韵、质韵、药韵等均来自《洪武正韵》。可以看到,在这支南曲中,除入声字按《洪武正韵》归韵外,其余全部字面均按《中原音韵》归韵。

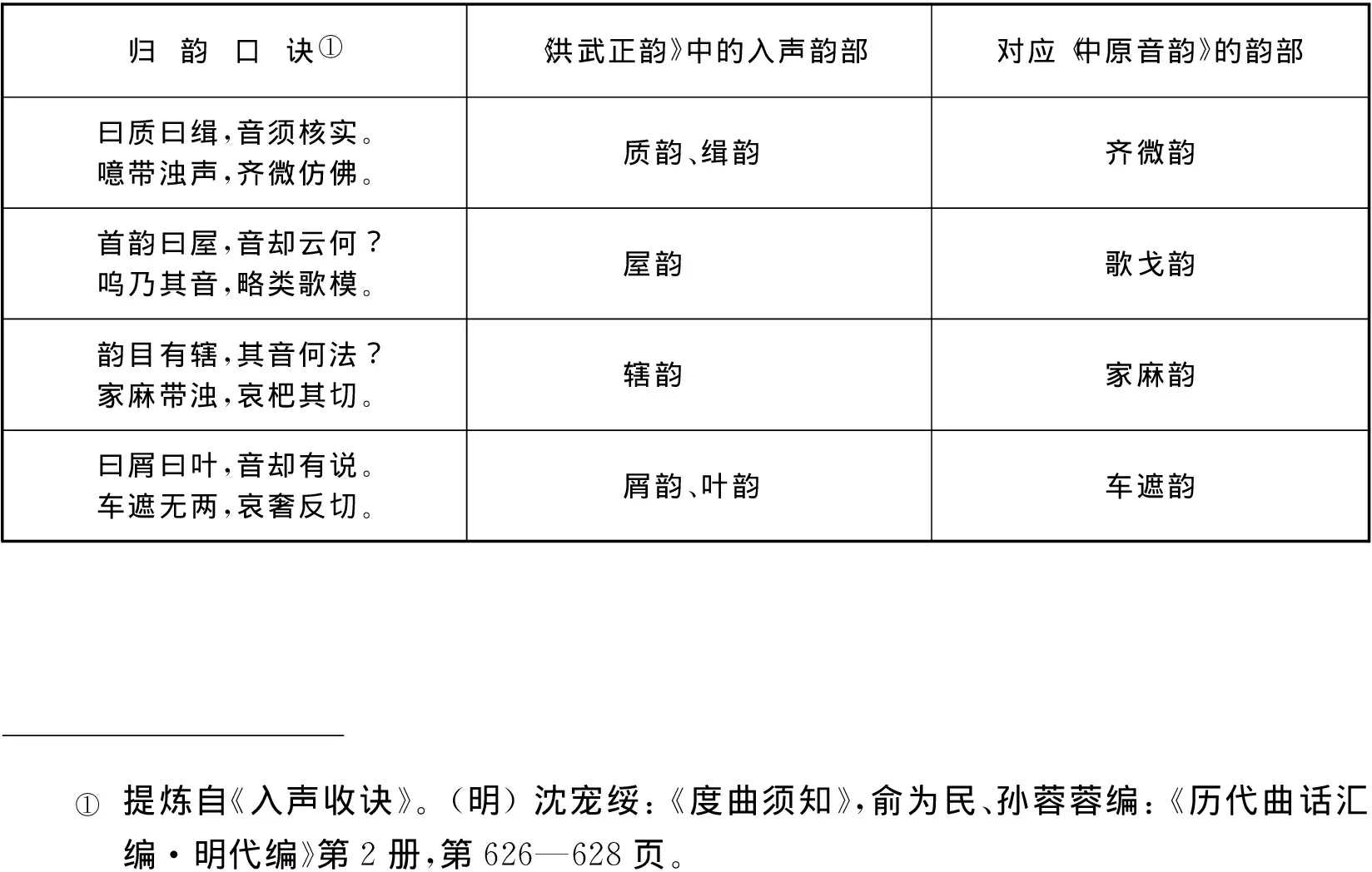

值得注意的是,在《度曲须知·入声收诀》中,沈宠绥论《洪武正韵》的韵部时,处处以《中原音韵》的十九韵部为参照。例如,将屋韵等同于歌戈韵(4)《中秋品曲》:“萧豪、歌戈、尤侯与模,三韵有半,以呜音收。”(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第622页。;将质韵、缉韵等同于齐微韵(5)《收音总诀》:“皆来齐微,非于是噫。”(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第625页。;将遏韵等同于车遮韵(6)《收音总诀》:“车遮之音,遏叶平声。(遏,入声为哀葛切,平声为哀奢切,与车遮音绝肖。)”(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第625页。;将辖韵等同于家麻韵(7)《收音总诀》:“惟有家麻,音切哀巴。”(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第625页。。具体见下表:

《度曲须知》中《洪武正韵》入声韵部与《中原音韵》韵部的参照关系

《度曲须知》中独《入声收诀》针对《洪武正韵》的韵部谈,《出字总诀》与《收音总诀》皆针对《中原音韵》谈。显然,沈宠绥并没有简单地将南北曲割裂开讨论,而是将它们视为一个整体。“平上去声,北南略等。入声入唱,南独异音。”(8)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第626页。在沈宠绥看来,南北曲“平、上、去”三声差异不大,唯一差异在于入声的归韵,南曲需要区别入声,北曲不需要区别。(9)沈宠绥提出北曲演唱中也存在入声,之所以要“入派三声”,是为了填词时押韵,同样是在区分读书音与口头语音,他的理解来自周德清所谓“言语之间,还有入声之别”。

在理解沈氏的宗韵观之前,我们不妨先厘清其论述中经常出现的“中原韵”“中州韵”“洪武韵”分别指什么。

明初定都金陵,因南京地区的旧韵与官话存在较多差异,因此朱元璋命令重修韵书,被作为底本的《中原音韵》由“中原之音”一跃而为“中原雅音”。(10)《明史》载:“明年(洪武八年)帝以旧韵出于江左,多失正,命与廷臣参考‘中原雅音’正之,书成,名《洪武正韵》。”(清) 张廷玉: 《明史》第13册,北京: 大众文艺出版社,1999年,第542页。永乐年,都城又回到燕京。北方的政治地位再次提升,北曲又具有了曲韵正统的象征意义,“自《中原音韵》既定,北剧奉之唯谨。南音从北而来,调可变而韵不可乱也。”(11)(明) 冯梦龙: 《太霞曲语》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第3册,第20页。至此,《中原音韵》完成了从曲韵书到正统文化符号的转变。沈宠绥对于“中州韵”的恪守,一定程度上也是将其视为曲韵之“正统”。

有明一代官话分南北是语言学界的共识,南方官话是跟随北宋南下的北方官话在南方融合了江南方言后的产物。鲁国尧指出:“事实如此的明显: 永嘉之乱促使中国东南方发生了一场‘语言入侵’。北方话鸠占鹊巢,盘踞于吴方言的北域,反客为主,当然也接受了‘客’的影响,最终成为南方通语。”(12)鲁国尧: 《语言学研究》,上海: 上海古籍出版社,2013年,第512页。南北官话实出同源,一个为河洛方言的直裔,一个为河洛方言在江南地区的客籍。

明代曲论中经常交替出现的“中原韵”“中州韵”,有时候指《中原音韵》,有时候指《中州音韵》。《中州音韵》大约成书于明弘治年间,延续《中原音韵》19部,比《中原音韵》多收3 000余字。其实不论是宗《中原音韵》还是《中州音韵》,本质上都代表着以“中原雅音”为正的宗韵观念。据陈宁《明清曲韵书研究》考察,《度曲须知》中《阴出阳收字表》所收近170个小纽的630个例字几乎全都来自《中州音韵》,这说明沈宠绥心目中的“中原韵”——南北曲演唱的正音——实际上是《中州音韵》。

《洪武正韵》是明洪武八年(1375)乐韶凤、宋濂等奉诏编成的一部官韵,共16卷,兼考虑南方话中的入声,总体上呈现出南音化的趋势。《中州音韵》与《洪武正韵》均以《中原音韵》为基础编订。不同的是《中原音韵》与《中州音韵》皆为曲韵书,专为填词所作;《洪武正韵》为官韵书,是朱明政权推行的官话音,所谓“国家《洪武正韵》,惟进御者规其结构,绝不为填词而作”(13)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第652页。。

更进一步,由于《中州音韵》受南方语音影响,其语音组成较《中原音韵》又有了变化。我们可以做出这样的推测: 《中原音韵》体现着元代中原地区的口头语音(介于河洛方言与北方官话之间),《洪武正韵》体现着明代的南方官话(由北方官话、南方方言层累而来),而《中州音韵》则体现着明代江南地区的口头语音(介于南方官话与南方方言之间)。因此,尽管沈宠绥以“中原雅音”为尊,但他心目中的正音或许以南方官话为主。

沈宠绥基于前人理论及时人的演唱习惯,提炼出兼顾南北曲的宗韵方法,即南北曲平、上、去三声皆宗《中州音韵》,入声则北曲遵《中州音韵》、南曲遵《洪武正韵》。由金到明,语言与腔调都发生了很大变化,均会影响到曲唱字音,非人力可以统一。尤其是南曲字音,由于历史原因缺乏规范,又无较好的韵书,所以弹性处理;至于北曲字音,因有《中原音韵》作为典范,更应恪守。

在《宗韵商疑》中,沈宠绥记载了明代关于南曲字面遵韵的争论。沈璟是第一个提出南曲也宗“中州韵”的,他认为虽然《中原音韵》的韵部分类不完全适用于南方音系,但《洪武正韵》音路不清,又没有别的南曲韵书可遵,所以还是主张借押《中原音韵》。(14)“‘洪武韵’虽合南音,但中间音路未清,比之‘周韵’,尤特甚焉。且其他别无南曲韵书可遵,是以作南词者,从来俱借押北韵,初不谓句中字面,并应遵仿‘中州’也。”(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第653页,并且,沈璟指出《洪武正韵》不属于曲韵,属于读书音,“惟进御者规其结构,绝不为填词所作,至词曲之于‘中州韵’,犹方圆之必资规矩,虽甚明巧,诚莫可叛焉者”(15)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第652页。。其所作《二郎神》套曲中《啄木鹂》提倡写南曲也应遵守《中原音韵》。(16)沈璟《二郎神》套曲【啄木鹂】:“《中州韵》,分类详。《正韵》也因他为草创。今不守《正韵》填词又不遵中土官商。制词不将《琵琶》仿,却驾言韵依东嘉样。这病膏肓,东嘉已误,安可袭为常!”赵山林: 《历代咏剧诗歌选注》,北京: 书目文献出版社,1988年,第148页。在沈璟所著《增定南九宫谱》中,南曲入声皆被标为仄声,只在唱作平声时才于字旁注“作平”。

王骥德持完全相反的看法。他认为南曲入声如“药中甘草”,可代三声,主张完全保留。此外,他还认为《中原音韵》分合不当,如齐微韵与归回韵、鱼居韵与模吴韵,皆宜分不宜合;又认为南曲中某些字的发音也当从南而不从北,南曲中“龙”如作“驴东”切,曲中“玉”如叶“御”,则“听者不啻群起而唾矣”(17)(明) 王骥德: 《曲律》,叶长海解读,北京: 科学出版社,2021年,第150—159页。。王骥德指出《中原音韵》分韵不够细致,如江阳、齐微、鱼模这些韵部都应该再划分,《洪武正韵》就分成了七十六韵甚至更多,因而他指出《洪武正韵》更为可靠。

基于沈璟与王骥德的观点,沈氏提出了折衷的办法:“凡南北词韵脚,当共押‘周韵’;若句中字面,则南曲以‘正韵’为宗。”(18)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第653页。意思是填词时,无论南曲北曲,韵脚都按照《中州音韵》押韵,南曲句中的字以《洪武正韵》为准。但接下来他又补充:“朋”“横”二字,按照《洪武正韵》应该是庚青韵,按照《中州音韵》则是东钟韵。如果按王骥德的遵韵方式,南曲中的“朋”“横”应该唱为庚青韵;可在实际的演唱中,大部分人自然地选择了中州韵,“合东钟者十九,合庚青者十一”(19)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第653页。。他同时指出:“热”“拽”“切”三字皆为南方音中的入声,在实际演唱中也确实按照入声字处理的,没有按中州韵“入派三声”。可见,到底应该如何遵韵,时人已经在实践中摸索出了结果(谚云“两头蛮”)——南北曲皆宗《中州音韵》,南曲入声宗《洪武正韵》,沈宠绥只是将之提炼出来而已。

此外,同一个字在南北语音系统内可能出现阴阳清浊不同的情况,如果按沈宠绥所提“平、上、去”声皆遵中原韵的话,就可能出现南曲北唱的现象。对于这样的情况,沈宠绥提出如唱南曲,则需要遵《洪武正韵》;如唱北曲,则需要遵《中原音韵》,所谓“历稽叶切,音响径庭,确当北准《中原》,南遵《洪武》”(20)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第656页。。

从这一段辩证中,我们发现沈宠绥可能认可南曲中夹带吴音的情况。沈宠绥对于南曲字之阴阳的判断不只是遵循韵书那么简单。他认为一个字只有“头、腹、尾”均属阳,才是彻底的阳声字(21)《字母堪删》:“顾其间,有同音也而清浊殊,则亦并字也而阴阳异。如‘尤’本阳字,而头、腹、尾为‘奚’‘侯’‘胡’之音,则皆阳音矣;以‘尤’调‘优’,乃阴字也,而头、腹、尾为‘衣’‘欧’‘鸣’之音,则又皆阴音矣。……推之各韵,其腹皆然……,又况各韵之头腹尾,何一不分平上去?而其平上去又何一不分阴与阳者乎?”(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第642页。,这是汉语音韵的声母清浊与声调阴阳在吴音和北音中的发展形势分歧所造成(22)金升荣: 《沈宠绥南曲昆腔字音观》,香港: 天马图书有限公司,2003年,第177—178页。。北音以声母清化为主,声调分化为次;而吴音以声调分化为主,声母清化为次。到了近代北音中,浊音消失,凡中古全浊母全部清化,与原来的全清、次清母合流,读为“不送气清音”与“送气清音”。北音不分清浊,随之带来调值不同的现象,周德清的阴阳观念就是在此背景下形成的。

二、 建立口法系统

虽宗韵方法已定,然吴中受方音口腔习惯的影响,未必能如实呈现,土音土腔仍残留于曲唱中。为解决这个问题,沈宠绥在《弦索辨讹》中建立了一个口法系统,辅助确认发音位置和口型。通过大量梳理和对比,笔者认为,沈宠绥标注对象包含从“上半切”到“下半切”过渡的部分,即其所谓“转音”,亦即现代语言学中的“介音”。“转音”的提出,标志着沈宠绥的正音行为从传统音韵学转向了真正的曲学,对清代度曲理论尤其是昆曲曲唱理论的发展具有奠基意义。

先看《弦索辨讹》中的标记符号,如下:

《弦索辨讹》口法表

还有一些字同时标记了两种符号,如“俺”,既要开口张唇唱,又是闭口音,收音时应注意位置;又如“腾”,是鼻音收尾,同时又属于阴出阳收,唱字出口与收音时须区别开。奇怪的是,沈宠绥对吴中地区唱庚青韵收鼻音韵尾,而唱江阳、东钟韵时则鼻音韵尾消失的情况表示不满,并指出韵书一定程度扩大了这一讹误。但实际上,《弦索辨讹》的江阳、东钟韵也基本上没有标鼻音,如“王”仅标记为开口张唇,“同”仅标记为阴出阳收,只有庚青韵部的字标记了鼻音。

《度曲须知》中另撰《经纬图说》,详细解释发音时的口法问题,并附《四声经纬图》《转音经纬表》于其后,供人“按图索骥、翻调口法”(23)根据《经纬图说》:“然此按图索骥之事,特为愚者而设,若欲口中翻调得法,先须辨清转音,斯字音无谬。”(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第666页。。两图由陈献可所著《皇极图韵》简化而来。李新魁指出:“陈献可所著《皇极图韵》是摹仿《横图》(《韵法横图》)编纂的格式,或是依据与《横图》相同或相近的语音系统制作的。”(24)李新魁: 《汉语音韵学》,广州: 中山大学出版社,2019年,第225页。《韵法横图》以明代南方读书音为主,所以沈宠绥也指出: 两图“仍以唐韵叶梵音,未尝为填词度曲作”,如果律以《中州音韵》,就会出现很多牵强的地方,“然图位之字,虽有讹填;而图位之音,天然常在,五方无殊响”。(25)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第669页。五音,指宫、商、角、徵、羽五声音阶。(26)“五音以四声为主,但四声不得其宜,五音废矣。”(明) 魏良辅: 《南词引正》,中国戏曲研究院编: 《中国古典戏曲论著集成》第3册,北京: 中国戏剧出版社,1959年,第240页。北宋司马光《切韵指掌图》将乐音“宫、商、角、微、羽”对应为“喉、舌、牙、齿、唇”,喉音称为宫,舌音称为商,牙音称为角,齿音称为征,唇音称为羽。徐大椿《乐府传声》中对五音的位置和用法进行了释义:“欲知宫,舌居中(中喉音);欲知商,口开张。欲知角,舌缩却(牙音)。欲知徵,舌抵齿(舌头、舌上音);欲知羽,撮口取(重唇、轻唇音)。”(27)(清) 徐大椿: 《乐府传声》,中国戏曲研究院编: 《中国古典戏曲论著集成》第7册,第161—162页。沈宠绥此处将“字”与“音”分开讨论,正是因为字声随时移世异而变化,乐音则是不变的。他吸收了《皇极韵图》的组织架构,但对其声系并不认可。

《四声经纬图》以三十六声母(28)据王力《王力文集》第十卷汉语语音史卷,相传唐代和尚守温制三十字母,宋代增为三十六字母,代表的是汉语的声母。为经、以二百八十八韵母为纬,每韵分为开口、齐齿、撮口、卷舌、合口、闭口等口法以区别发声位置。通过经纬坐标,可以找到一个字的反切字面的上半切与下半切,以及对应的口法。《转音经纬表》以三十六声母为经、以庚寒、真先、文元、侵盐、魂桓等十个韵部为纬,每一声母均下注有五音,韵旁注转音之字(从上半切到下半切,中间过渡的音)。从经纬坐标系中找到具体声、韵、字的转音之字,还可找到声母所属之五音,及其对应的发声位置。

沈宠绥建立的口法系统,根植于传统等韵学及音韵学。大约成书于五代的《韵镜》,将汉语发音位置分为唇音、舌音、牙音、齿音、喉音五音;南朝梁刘勰《文心雕龙·声律》将五音与乐音相联系:“夫商徵响高,宫羽声下;抗喉矫舌之差,攒唇激齿之异,廉肉相准,皎然可分。”(29)(南朝) 刘勰: 《文心雕龙》,胡郁青编: 《中国音乐美学简论》,重庆: 西南师范大学出版社,2006年,第163页。宋代郑樵《通志·七音略》进一步明确乐音与五音之关系,将唇、舌、牙、齿、喉与羽、徵、角、商、宫对应。南宋陈元靓《事林广记》庚集上卷录有乐家“言词赓唱”口诀,其中《正字清浊》云:“切韵先须辨四声,五音六律并兼行。难呼语气皆名浊,易纽言词尽属清。唇上碧班邠豹剥,舌头当滴帝都丁。撮唇呼虎乌坞污,卷舌伊幽乙噎缨。”(30)(宋) 陈元靓: 《事林广记》,中央音乐学院中国音乐研究所编: 《中国古代音乐史料辑要》第1辑,北京: 中华书局,1962年,第710页。该口诀后来也被沈宠绥吸收,作为《辨字捷诀》收入《度曲须知》下卷。《事林广记》戊集卷二不仅指明发音部位,对发音口型也有所涉及:“字有唇、喉、齿、舌之异……必别合口、半合口之字。”(31)(宋) 陈元靓: 《事林广记》,中央音乐学院中国音乐研究所编: 《中国古代音乐史料辑要》第1辑,第710页。该书提出了合口与半合口的区别。明代李登《书文音义便考私编》在陈元靓的基础上加入“撮口呼”一说,其子李世泽编撰《韵法横图》又创造“齐齿呼”名称。(32)《韵法横图》和无名氏《韵法直图》,附于明代梅膺祚《字汇》之后,刊行于万历甲寅年(1614)。邵荣芬: 《邵荣芬语言学论文集》,北京: 商务印书馆,2009年,第297—325。范善溱《中州全韵》书末附录《中州韵收音总诀》表述十九个韵部的韵尾,其中居鱼韵以“撮口”收音。(33)吴盈满: 《沈宠绥〈弦索辨讹〉之研究》,台湾大学2003年硕士学位论文。沈宠绥亦称鱼模韵为“撮口”。方以智《切韵·十二开合说》提出“撮口之合”,并自注云:“春、恩则平撮也,都、卢、如、苏皆撮,……珠、专、毡,以舌不知伏也。”(34)(明) 方以智: 《通雅》,北京: 中国书店,1990年,第611页。清代潘耒《四呼图说》进一步解释:“一字必有四呼,……凡音皆自内而外,初出于喉,平舌舒唇,谓之开口。举舌对齿,声在舌颚之间,谓之齐齿。敛唇而蓄之,声满颐辅之间,谓之合口。蹙唇而成声,谓之撮口。撮口与齐齿相应,合口与开口相应。”(35)(清) 潘耒: 《类音》,《续修四库全书》第258册,上海: 上海古籍出版社,1995年,第16页。此亦即“开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼”,简称“开、齐、合、撮”。(36)开、合又根据洪、细分四等。开口洪音后称“开口呼”,开口细音后称“齐齿呼”,合口洪音后称“合口呼”,合口细音后称“撮口呼”。曹述敬编: 《音韵学辞典》,长沙: 湖南出版社,1991年,第204页。

李登、方以智与沈宠绥生活在差不多同一时期,彼时“四呼”的概念还在形成中,到清初才真正定型。而在沈宠绥的两本书里,“开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼”等说法被广泛使用,这首先说明了他对于音韵学领域学术动态的关注,亦从侧面体现出他对于音韵、度曲知识的融会贯通。

沈宠绥将“五音四呼”与反切注音法相结合,指出“上半切”管“五音”的发音位置,“下半切”管“四呼”的口型。反切就是“上字取声、下字取韵”的传统注音方法,沈宠绥《出字总诀》与《收音总诀》中用“上半切”与“下半切”来称呼。例如,《弦索辨讹》中《红梨记·花婆》【赚尾煞】后注有:“此套‘野狐涎’之‘涎’字,徐煎切,‘旋风刮’之‘旋’字,词镌切,音本同而口之撮不撮则异。……不知撮、闭、合、开之口法,俱以下半切为准……即如‘详’为徐将切,‘强’为渠良切,未尝不以撮口之‘徐’‘渠’,切嘻口之‘详’‘强’也……盖上半切特管牙、舌、齿、唇、喉之音耳。”(37)(明) 沈宠绥: 《弦索辨讹》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第599页。沈宠绥指出:“涎”字为“徐煎”切,“徐”为“上半切”,强为“下半切”。“徐”需要撮口但“煎”不需要撮口,所以“涎”不需要撮口。但仅凭上、下切管理口型对于唱曲而言是不够的,唱曲要求字正腔圆,字与字之间的区别要纤毫毕现。例如,“良(liɑng)”和“浪(lɑng)”,下切同属江阳韵部,口型接近,那么怎么凸显“良”韵母(iɑng)中存在的“i”呢?

我们回到本节开头所列《弦索辨讹》中标记的部分字音,会发现其实一些口型的标记,在严格意义上不是针对“下半切”。比如,“存、春、谁、摧、孙”五个字均被标作“撮口”,但五字韵母分别属桓欢和齐微,倘按《收音总诀》则应该是“寒山桓欢,亦舐舌端;皆来齐微,非于是噫”(38)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第625页。,分别属于舌音和齿音,吐字时不撮口。沈宠绥之所以认为要撮口,是因为在送音的过程中,口型发生了变化。比如,“存(c-u-n)”字,“u”音需要撮口呼;“春(ch-u-n)”字,同样是“u”音需要撮口;“谁、摧、孙”同理。再如,“华、王、罢、马、忘”五个字均被标为开口张唇,细察之,“王、忘”在韵母开口呼、声母上张唇,“罢、马”则是在声母上开口,“华”的声母则似乎还应该先撮口。

所以沈宠绥真正标注的,其实是从“上半切”到“下半切”过渡的部分,《转音经纬图》就在反切中加入了一个“转音”,连接上下切。比如,“存、春、谁、摧、孙”五个字,转音皆为“u”,模韵,所以要嘬口。“转音”的提出,涉及到沈宠绥所创的“三切音法”,即在传统反切注音的基础上,进一步将字音分解为字头、字腹、字尾。从现代语言学的角度而言,这实际上是将字音的因素分析到了“介音”。“三切音法”意味着沈宠绥的注音思路从“字学”转向了真正的“曲学”,对其后徐大椿、毛先舒、李渔等人的度曲理论均有启发。

三、 兼纳时俗

明代翻刻的《中原音韵》《中州音韵》版本繁多,沈宠绥虽“多本磨校”,但仍怀疑诸刻本韵书中可能存在讹传的情况,所以没有完全遵韵。比如,《假期》中【煞尾】“懒步苍苔”句以及别套中“芦花岸许配雄雌”曲句,均“未敢照韵叶切”(39)(明) 沈宠绥: 《弦索辨讹》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第547页。。而且,他认为不知变通地守韵是胶柱鼓瑟,应该综合考虑语音的自然流变(40)“中原韵字音,间有难从者。……不敢照韵音切。此则势应通俗,未可胶瑟……”(明) 沈宠绥: 《弦索辨讹》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第480页。,如“我”之叶“五”、“儿”之叶“时”、“他”之叶“拖”等,都随俗而“不敢照韵音切”。

一些迹象表明,沈宠绥在雅正溯源的同时,对一些“时俗”现象选择了接纳。比如,《西厢记·假遇》【朝天子】后注有:“‘口强’之‘强’字,平、上、去三声韵中俱收,但去声叶‘降’,未合俗耳,还宜作上唱。”(41)(明) 沈宠绥: 《弦索辨讹》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第492页。又如,《俗讹因革》称:“他如‘你’‘’‘念’‘纽’‘宁’‘溺’等字,口法皆然,听之不协俗耳,似应姑随时唱,以俟俗换时移,徐徐返正,今则或未可强也。”(42)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第651页。沈宠绥认为,曲子里有些字虽然唱法存在问题,但时俗唱法更接近吴中地区的审美习惯,强行纠正反而会破坏曲子。他把北曲在吴中地区衰落的原因亦归结为“未合俗耳”。何良俊指出:“虽教坊有能搬演者,然古调既不谐于俗耳。南人又不知北音,听者既不喜,则习者亦渐少。”(43)(明) 何良俊: 《四友斋丛说》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第1册,第464页。沈璟在《南词全谱》中亦指出: 时人唱古调时,在以讹传讹中反而形成了新调(【又一体】)。他说:“唱之者既熟,听之者又惯,作之者又多不考其源流。”(44)(明) 沈璟: 《增定南九宫谱》,王秋桂编: 《善本戏曲丛刊》第3辑,台北: 学生书局,1984年,第392页。这是说“讹于演唱”之后形成的新调,在人们口耳间流传,被广为接受了。“听之者又惯”,本质就是“协俗耳”“合俗耳”。

不过沈宠绥也指出:“他如‘悟’‘娥’‘误’‘卧’等类,亦与吴音相近,绝非时俗口法,此则确应遵韵,不可徇时。”(45)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第651页。“悟、娥、误、卧”四字被讹唱是因为和吴音接近,而不是时俗口法造成,就需要纠正。他还认为北曲的遗音可能在“时俗口法”中:

今优子当场,何以合谱之曲,演唱非难,而平仄稍乖,便觉沾唇拗嗓。且板宽曲慢,声格尚有游移,至收板紧套,何以一牌名,止一唱法,初无走样腔情,岂非优伶之口,犹留古意哉?(46)(明) 沈宠绥: 《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第659—660页。

在这段话中,“今优子当场”之“今”,是指沈宠绥撰书时期的晚明,彼时张野塘、魏良辅所创娄东弦索已经在吴中地区流行了十数年,几乎完全覆盖了“古之弦索”。在这样的背景下,伶工歌女在演唱难度不高的“合谱之曲”时,总是会出现沾唇拗嗓、声格游移的情况。沈宠绥认为这是因为他们的口法中还存留着“古之弦索”的唱法。

这不是没有道理的。北曲官腔的衰落首先从江南开始,但官腔的衰落,反而促进了北曲俗曲的流播。俗曲进一步向时调靠拢,北曲的唱法也就通过时调俗曲延续。与沈宠绥差不多同时代的沈德符、顾起元均谈到北曲俗曲在江南一带的流播。沈德符《万历野获编》称【琐南枝】【傍妆台】【山坡羊】等自中原入江南,为“时尚小令”。顾起元《客座赘语》称:“里弄童孺妇媪之所喜闻者,旧惟有【傍妆台】【驻云飞】【耍孩儿】【皂罗袍】【醉太平】【西江月】诸小令,其后益以【河西六娘子】【闹五更】【罗江怨】【山坡羊】。【山坡羊】有沉水调,有数落,……而其语益为淫靡,其音亦如之。”(47)(明) 顾起元: 《客座赘语》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第400—401页。以上诸牌皆属北曲曲牌,沉水调是一种小调,数落是带叙事性质的说唱。从这段描述来看,北曲时调正经历着由只曲向转调、叙事体音乐,再向联套集曲变化的趋势。

当时文士多鄙夷俗曲时调、认为琐碎不堪听,沈宠绥对于俗曲的态度则更为包容。《中国古典戏曲论著集成》收录的《弦索辨讹》中,点校者因嫌《珍珠衫》文辞秽亵而将其删去。《珍珠衫》是根据冯梦龙《喻世明言》中《蒋兴哥重会珍珠衫》改编而来,曲词俚俗,内容富有戏剧性,沈宠绥却将其选入,这也足以证明沈氏对“合俗耳”曲的重视。

结 语

通过总结沈宠绥的正音观念,我们可以看到,在沈宠绥的曲学思想中,既存在雅正溯源的反古精神,又包含对时俗流变的包容心态,这使得他的论著兼具研究价值与现实意义。康熙名宦李光地称其书“不但有功于词曲,且可为学者读书识字之助云”(48)《乾隆吴江县志·沈宠绥传》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第20册,南京: 江苏古籍出版社,1991年,第139页。,民国学者丁仪指出:“惟沈宠绥三字切法,五音之中,以类相从,可无遗音。”(49)丁仪: 《诗学渊源》,张寅彭主编: 《民国诗话丛编》第3册,上海: 上海书店出版社,2002年,第94页。傅惜华亦评价其书:“于南北戏曲声乐格律,条分缕析,议论翔实,殊多创获之见,洵为明代戏曲学中研究度曲理论唯一安备之专著。”(50)傅惜华编: 《古典戏曲声乐论著丛编》,北京: 人民音乐出版社,1957年,第305页。可见,沈宠绥的正音技巧不仅服务于曲唱,还成为了学者审音辨字的参考。

沈宠绥遵韵先取法元人,南北曲的平、上、去三声皆遵《中原音韵》,对于南曲入声字之收音,同样以《中原音韵》十九韵部为参照。值得一提的是,《中原音韵》系归纳总结现实语音而来,但沈宠绥并没有试图通过归纳其所处时代的曲唱字音来创立新韵书。这是他不同于清代沈乘麐的地方。沈乘麐专为昆曲作韵书《韵学骊珠》,将昆曲独立于北曲的音韵系统之外。在沈宠绥的观念中,南北曲为一体,都以“中原韵”为规范。二者的核心区别在于曲体观。

同时也要注意的是,沈宠绥“生于吴,习于吴”(43)(明) 沈宠绥: 《弦索辨讹》,俞为民、孙蓉蓉编: 《历代曲话汇编·明代编》第2册,第477页。,吴音必然会对他造成潜移默化的影响。此外,昆腔南曲的母体——早期的昆山腔发源、兴盛于昆山的市民文化中,古音与方音间杂。魏良辅改良昆山腔后,原有的演唱习惯不会骤然消失,在文人士子雅集上清唱的新昆腔,与在市井巷弄传唱的旧时歌谣,会互相产生作用与影响,带来雅音、古音、方音混杂的现象。尽管沈宠绥在尽力避免混杂吴音的情况,但从现实情况看,昆腔南曲中夹带吴音实际已在所难免了。