视知觉角度下谈范宽《溪山行旅图》

2023-10-25刘园园山东师范大学美术学院山东济南250014

刘园园(山东师范大学 美术学院,山东 济南 250014)

一、作品信息

范宽是北宋时期的画家,生于950年,卒于1032年,又名中立(或仲立),华原人,由于喜欢喝酒,性格宽厚,所以人们叫他“范宽”。范宽最开始学习李成的画法,后学习荆浩,是北宋三大山水画家之一,代表作品有《溪山行旅图》《雪山萧寺图》和《雪景寒林图》等。范宽喜欢表现墨韵,开创积墨法,技法上也开创了“雨点皴”。

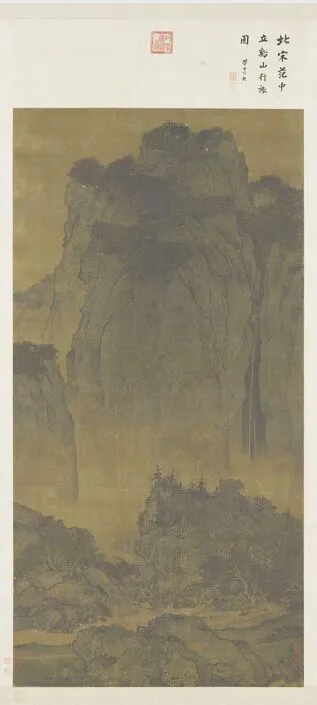

《溪山行旅图》(图1)[1],该画作尺寸为纵206.3厘米,横103.3厘米,绢本设色,是北宋时期范宽的一幅绢本水墨山水画,现藏于故宫博物院。主峰峰峦占据了三分之二的画面,浓重的墨色黑压压一片让人震撼、敬畏。前景和中景各占六分之一的画面,中景的驴队点明主题,也给画面增添了生机。

图1 范宽《溪山行旅图》

二、内容与形式

北宋是山水画繁荣的时期,在中国绘画史上有着非常重要的位置。俞剑华说道:“范宽的作品峰峦浑朴厚重,气势雄壮坚强,笔画圆劲,人物屋宇,质实无华。”[2]范宽早些年学习荆浩和李成的绘画风格,但是与他们又有不同之处,范宽的画具有“阳刚美”,这与他长期生活在北方陕西太华山和终南山有很大的关系,长期住在那里,为了体验不同气候下山川河流的变化,也表现出范宽与大自然的感情。

(一)在内容上

作者用“以大观小”①的观看方式拉近了后面层峦叠嶂的山峰。山峰高耸入云,山顶灌木密集,起伏变化大,前后穿插关系明显,放眼望去又是一片黑色,云雾感加重了山的高大之感。连绵不断几乎没有缝隙的远山,因为处在远景,所以有些模糊。山的右边夹着一道瀑布,以黑衬白,强烈的明暗对比不仅凸显了瀑布的洁白,也侧面衬托了山的高大。把画面平均分成六份,前景中景各占六分之一,远景主峰占据画面的三分之二。三段式构图,远景和近景之间利用留白分割画面。若不是画的名称带有“行旅”,似乎难以看出这幅画是行旅题材。最主要的位置留给了远处的大山,几乎看不到人物和驴队,把人物比例缩小和高大的山做对比,暗示作者内心敬畏大自然。近景为中央下方的石块,拉近距离,中景描绘了三个人,领队脸上留着络腮胡,露着一边肩膀,手里拿着长棍,回头看着四头驴载着东西前行,驴子后面还跟着一人,这人身背包袱,人物和驴队给整体雄壮沉稳的气势增添了意趣,同时也点出了画面的主题“行旅”。山的巨大与人的渺小形成鲜明对比,更加衬托出山的高大雄伟。中景还夹杂了动态的水流,动静结合,仿佛听到了流水声,增添了大自然气息。庙宇隐藏于树叶中,露出来的屋顶表达自然观。山石多用团块方式表现,增加了稳重感和凝聚感。关于画中的树木,各式各样不尽相同,树干粗壮坚实,树叶繁密,在岩石表层,有自己的排列方式。

诗书画印在中国画中融为一体,这幅画上有董其昌的题跋,还带有乾隆印和明代官印。范宽题款方式尤为独特,写在隐秘不容易发现的地方。如范宽《溪山行旅图》上的题款便藏匿在角落。仔细找寻才发现,驴队脚夫后面能够看到清晰的“范宽”二字就在树叶旁,所以这个发现是证明这幅画作是范宽真作最有说服力的依据。

关于取材地,范宽晚年隐居于终南山和太华山,有学者实地进行研究比较,发现照金山[3]的瀑布、山石、树木和《溪山行旅图》上的景观类似。范宽的用笔和布局都是按照照金山的地形来运笔和构思的。

(二)在形式上

在《视觉思维》一书中对于视知觉的理解力包括很多方面,知觉作为一种认识,包括积极探索、选择,对本质的把握、简化、抽象、分析等。阿恩海姆认为“表现性”是所有知觉范畴中最有意思的一个范畴,而所有其他的直觉范畴,最终也都是通过唤起视觉张力来增加作品的表现性[4],从平衡的角度看,这幅画达到了心理平衡和物理平衡。对于山的重力而言,取决于山外形的大小和用墨的浓淡。对于方向而言,整幅画有自己的轴线,上半部分是竖向的力,而下半部分为横向的力,相互平衡。上半部分山石面积大,为了加重底部的重量感,所以整体墨色偏重。

昔谢赫云:“画有六法:一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传模移写。自古画人,罕能兼之。”[5]意思是绘画中的六个法则,作为看画人,如果首先去了解画家的绘画过程,更有利于对画面的理解。法则的第一点就是在画面上表达作者的情感;第二点是画出眼中所见的事物(如这幅画中的山石)的骨架;第三点重视对绘画真实性的表现,要内外相对应;第四点指的是着色,就是根据不同物象施以不同颜色;第五点意思是对于位置的经营,即构图,要合理地安排而不是照搬景象;最后一点强调基本功的扎实源于对古画的临摹。由此,我们可以得知,分析画面可以从这六点着手。

首先第一眼感受到整体构图使得画面气势宏伟。纪念碑式的特写镜头,上留天下留地,三段式构图法,由下至上看,愈发高大厚重。这幅画作是以高远为主的三远一体全景式构图[6],有压迫感增加气势。俯视以高远为主的主山更有冲击力。除了受荆浩、李成等历代名家影响,范宽的构图还受到取景的地形限制,范宽所在地都是高山环绕,俯视以高远为主的主山更有冲击力。高远的主峰占据三分之二的画面,整体显得头重脚轻,目的就是让观者体会整体画面的力量感。把重量级的山放在画面中间,正面的主峰增强了压迫感。这种手法源于对荆浩的学习,《匡庐图》采用的就是这种中轴线垂直构图,也叫作“立轴”。这种中轴线构图是北宋山水构图的一个特色。范宽的构图中主峰顶天立地,更为厚重。同时,从画面可以看出作者将尊敬自然的心理表现在画卷上,使观看者更感亲近。对于原画的色彩,能够看到树叶上红色、绿色褪色的痕迹,所以说本来是彩色的,只是年代久远就已经很难看出本来的颜色。

说到皴法②,范宽继承荆浩的“点子皴”,再结合陕西地形地貌特征,开创了“雨点皴”,又施以“抢笔”。“雨点皴”不是简单随意的点,有藏锋和顿笔,犹如书法运笔。用笔多用侧锋,短条子,画山石多且三角形的方点子,雨点皴、披麻皴反复皴染。短促像雨点的皴法,营造出土石质感和高不可攀的感觉。这种皴法生动地描绘了北方山川的特点。皴点与山石的方向一致,用点成面,这种“皴染结合”的手法更能表现岩石的厚重感。

范宽的笔墨特点是浑厚浓重,善用积墨法,用笔方中带圆,浑厚繁密。方折的墨线勾勒出山石轮廓,石块的转折用笔的提按来展现,通过线条的多少和浓密来表现明暗。留白也是对墨色的另一种运用和表现,而河流用留白表示,中间部分用来分割画面,“皴染结合”,就是勾斫③与渲染同时并用形成虚实感、气感和整体性。

在视知觉角度下范宽的《溪山行旅图》给人的厚重感,都能在内容和形式上体现出来,甚至有人形容它是故宫博物院的“蒙娜丽莎”。这幅画表现的不仅是北方山川的高大耸立,也展现了人与自然的和谐关系。人站在这幅轴面前,自觉渺小,强烈的压迫感令人震撼。

(三)作品比较

同一作者的不同作品在视知觉角度下带来的感受也是不同的。范宽还擅长画雪景,比如范宽的《雪景寒林图》(图2)[7]。

图2 范宽《雪景寒林图》

在内容上,后面的群山耸立,山与山之间的峡谷有着萧瑟的气息,留白作雪,远山之间仿佛冒着寒气。这种雪景题材,自古以来就是一个很有特色的部分。画面描写的是大雪过后群峰耸立,处处散发着寒气,用淡墨渲染法来刻画出积雪的厚度和烟云的变幻,恰当的烘染营造出画面的萧瑟,幽静深邃与寒冷的意境,庙观藏在枯木林中,只露出白雪盖顶,山腰间烟雾围绕,为画面营造了寒冬冷气逼人的感觉。可以看出范宽在烘染上也是下了很大的功夫。在整幅画面中,天空水面几乎都用淡墨渲染,屋顶采取留白不染,以表现白雪,被誉为“画山画骨更画魂”。远山上能看到村落,一个人打开门眺望远方,可看到远处流淌过来的水流,古老而苍茫的树木,为了显示山的高大,树木作为陪衬显得小了一些,真实地表现了北方冬日雪后的磅礴萧瑟之景。“臣范宽制”[8]四个字,藏在树中,因为年岁久远,字迹很模糊,难以认出,而关于此图是否为范宽真迹,近年在绘画家间还有不同看法,但说它是范宽风格的代表作品,还是一致认可的。关于取材地的相关研究资料不多,只知道是范宽家乡陕西关中一带的山脉。

从形式上分析,构图上同样是上留天下留地,前中远三景的布局显示了范宽的独特之处,依然是远处的山占据大部分画面,气势不言而喻。整幅画用留白的手法表现雪,再用大面积淡墨烘染的手法,把天色的暗淡和冬日的冷气展现出来。用淡淡的墨来晕染山石的阴暗面,寒气扑面而来。皴法依然是“雨点皴”与其他皴法并用,皴染结合,“雨点皴”画法很像小斧劈皴,使画面更加苍润。范宽在用墨上多为纯水墨,不设色。与《溪山行旅图》不同的地方是这里的留白多用以表现雪景,将寒冬的静谧展现得淋漓尽致。图中山顶的庙宇或者普通村落表现出范宽对大自然的关怀与敬畏。他对大自然的热爱和崇拜,让画面多了人与自然的感情。这幅画作给人的第一感觉不像《溪山行旅图》那样有强烈压迫感,而是更加强调冷的感觉。所以说视知觉角度下看同一作者的不同画作能带给我们不同的感受。

三、结语

欣赏学习《溪山行旅图》,在视知觉角度下不同的作品给人的感觉是不同的,笔者也学到了怎样给观者直接的视知觉体验。像这幅画作在视知觉角度下给人这种厚重感、压迫感,源于多种因素,像选材、布局、笔墨、皴法等。六法论带给我们很多启发,所以在日后的创作中,确定选题之后首先要想到怎样去营造主题的氛围,然后就是构图、色稿等步骤,尤其是在山水画的创作中,这一点对于人物画也同样适用。

注释

①以大观小:沈括提出的绘画美学思想“大都山水之法,盖以大观小”,出自《梦溪笔谈·书画》。

②皴法:中国画技法名,是表现山石、峰峦和树身表皮的脉络纹理的画法,主要有披麻皴、雨点皴、卷云皴、解索皴、牛毛皴、大斧劈皴、小斧劈皴等;表现树身表皮的,有鳞皴、绳皴、横皴、锤头皴等。

③钩斫:山水画技法名,画山石先钩出轮廓外形,谓之“钩”,画出山石的纹路以表现明暗凹凸,谓之“斫”。