《太原理工大学学报(社会科学版)》十余年办刊质量分析和未来发展思考

2023-10-24赵树庆张文渲

赵树庆,张文渲,樊 敏,李 红

(太原理工大学 期刊中心,山西 太原 030024)

《太原理工大学学报(社会科学版)》是由太原理工大学主管主办的、国内外公开发行的综合性人文社会科学学术期刊。太原理工大学以工为主,理工结合,属于典型的理工科优势大学(1)理工科优势大学,指具有理学与工学传统优势,而人文社会学科门类较少、发展较慢且整体实力相对薄弱的大学。参见刘法虎,张彦通.中国理工科优势大学人文社会学科的价值追寻[J].高等工程教育研究,2012(2):92。,而理工科优势大学社科学报由于受到学校自身条件的限制,具有先天不足和短板,往往无法与综合性大学或师范类院校的社科学报相衡量[1],因此,如何办好理工科优势大学社科学报一直是学报同仁们研究的重要课题[2-4]。《太原理工大学学报(社会科学版)》(以下简称《学报》)于1983年创刊,原刊名《高教研究》(内部刊物),2000年获得正式刊号。2012年是《学报》办刊历史上的重要时间节点,从这一年开始,《学报》刊期由季刊变更为双月刊,年度发文量显著提高。刊期调整后的《学报》业已走过十余年非凡历程。本文运用文献计量学的原理和方法,测评其该时段的学术作为,揭示其发展轨迹,对刊物自身建设和未来的选择将不无裨益。

文献数据库的出现为数据收集提供了方便,学术评价得以建立在更加具有说服力的事实之上。本文的数据采集主要来源于两个数据库,一个是中国知网(CNKI)的“中文学术期刊全文数据库”,一个是北京世纪超星信息技术发展有限责任公司研发的“超星中文发现系统”。两个数据库的数据有重复之处,也有各自的侧重,可以起到相互弥补的作用。从两个数据库收集数据的时间截至2022年12月31日。

一、投稿量和录用率

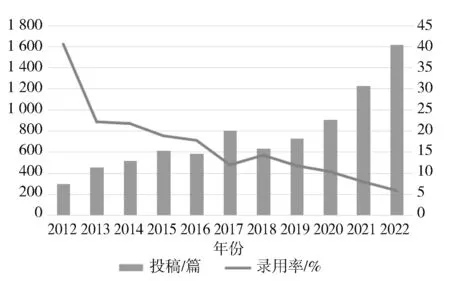

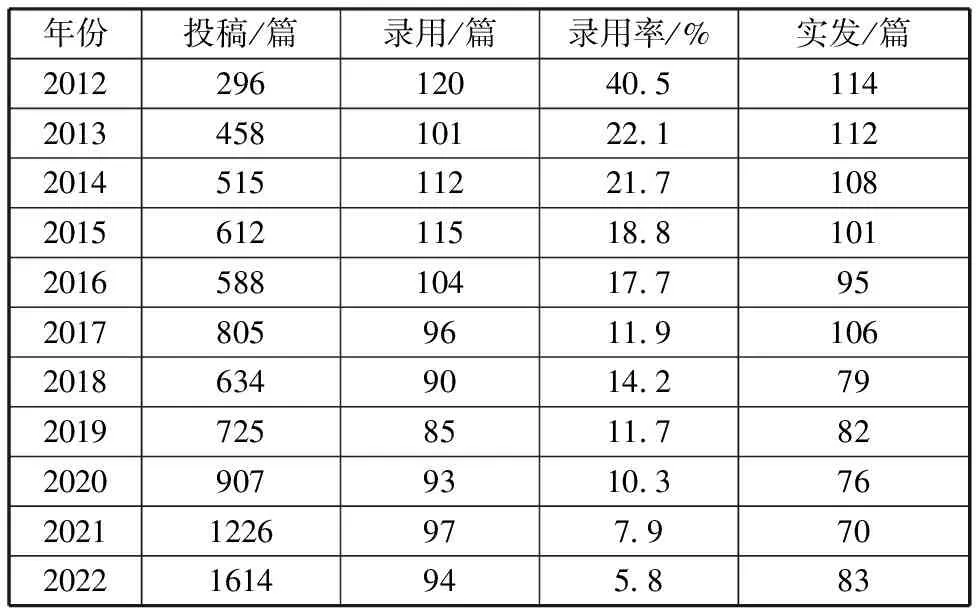

学术刊物投稿量和录用率是反映该刊社会影响力的一个指标。2012—2018年,《学报》作者多以邮件和自投稿为主;2019年全面启用知网投稿系统后,作者投稿的便捷性大大提升,投稿量逐年上升。录用率一定程度上体现了刊物发文质量,对于学术期刊而言,录用率与发文质量成反比,即录用率越低,优秀稿件的可选几率越大,最终刊发的论文的质量自然越高,反之亦然。表1列出了《学报》近11年的投稿量和录用量数据,根据表1的数据描绘出直观表达图(图1),从图中看出,在时间轴上投稿量与录用率的反向走势十分明显。

图1 历年投稿量及录用率一览

表1 投稿量、发稿量、录用量和录用率统计

二、发文和著者

发文量的统计从2012年开始。从“超星中文发现系统”检索得知,2012至2022年,《学报》发文1043篇(剔除启事、报道等非学术文献15篇)。年均发文104篇。

图2是发文量年度分布走势曲线,呈现均匀度较低的连续型分布,2012年变更双月刊伊始,发文量较大,随后呈逐年下降波动较大,后期波动较小。2018年以后进入相对稳定状态。

通过检索发现,中国知网(CNKI)的“中文学术期刊全文数据库”归纳出《学报》论文排在前10位的研究主题(见表2),其中,“马克思”“马克思主义”“中国特色社会主义”位列前三甲,表明《学报》坚持理论与实践并重,集中反映新时代坚持和发展中国特色社会主义一系列重大理论和实践研究成果,积极弘扬社会主义核心价值观。十余年来,《学报》涉足了我国政治学领域所有重大理论问题的讨论,体现出社科期刊高度的政治自觉、时代自觉、学术自觉、使命自觉,突出了时效性强的特点。

表2 发文的主题分布 单位:篇

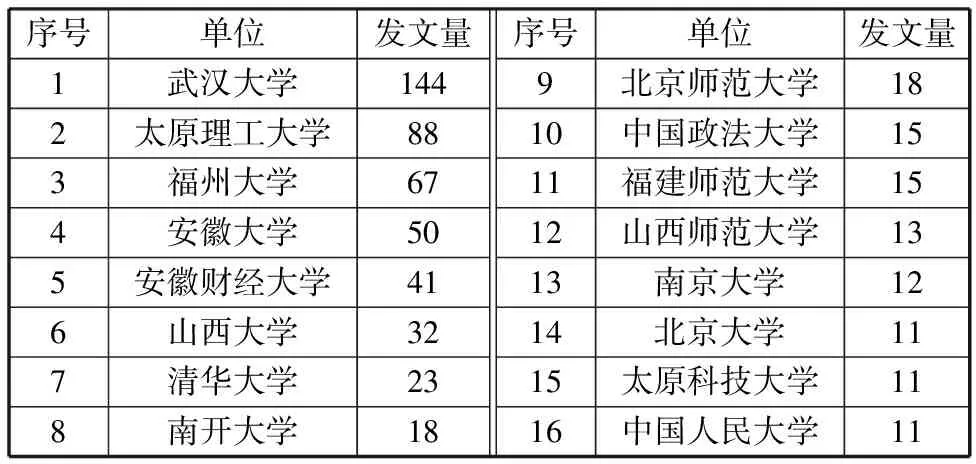

从表3可以发现,《学报》稿件主要提供机构有16家,全部为国内高等院校,其中武汉大学、太原理工大学、福州大学、安徽大学、安徽财经大学、山西大学、清华大学表现突出。稿件来源机构主要分布在高校系统这一现象,从侧面体现了高校学报的职业特色,同时也表露了一个值得思考的问题,即是否应进一步拓宽《学报》办刊视野?

表3 主要稿源单位 单位:篇

三、学术质量蠡测

评价学术期刊质量的指标有多种,本文选择三种具有代表性的测度指标探寻《学报》的质量表现。

(一)平均引文量

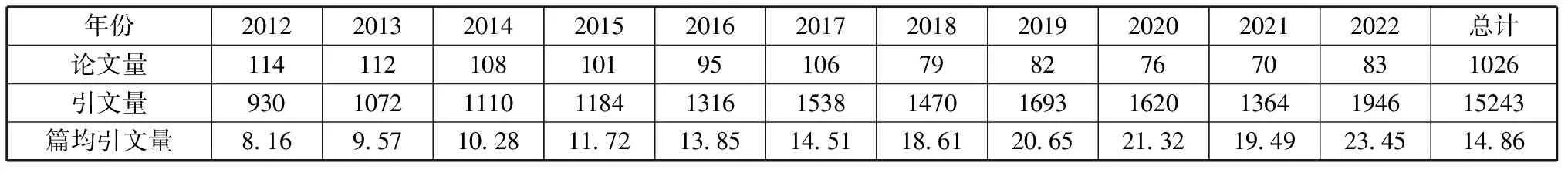

在文献计量学上,篇均引文量统称平均引文量,指某一期刊发表的每篇论文的平均引文数量。平均引文量是期刊评价的基础性指标,它体现着学科或学术期刊的成熟程度或规范程度。调查显示,学报变更双月刊初期,篇均引文量相对较低,不足10篇。初期平均引文量较低有这样两个原因:(1)初期发文中既有文献不多,引文来源不足;(2)论文著者和期刊编者对参考文献的作用认识不够,文献引用意识较弱。表4抽样统计了《学报》2012—2022年度的论文量和引文量(论文量的统计剔除了不需引文的文章,例如通讯、访谈等)数据,除2021年有所降低外,平均引文量随时间平稳向高,说明刊物学术深度不断提升,学术规范性越来越好。平均引文量还有一种计算方法,就是附有引文的论文的平均引文量,按照这个计算方法,学报的平均引文量为14.86。

表4 引文量和篇均引文量数据 单位:篇

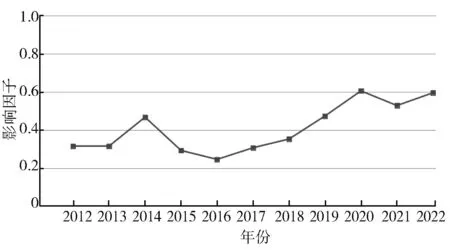

(二)影响因子

尽管质疑影响因子的声音不绝于耳,但尚未出现有效取代影响因子的另一种测度指标,至少在学术期刊评价方面,影响因子仍然是客观、公正评价期刊质量的重要手段。表5是“中国知网”提供的2012至2022年《学报》影响因子数据。图3是依据表5绘制的《学报》影响因子分布趋势曲线图,除2016、2021年影响因子有所下滑,总体上呈现持续、平稳上升态势。

图3 影响因子变化情况

表5 影响因子数据

(三)基金论文比

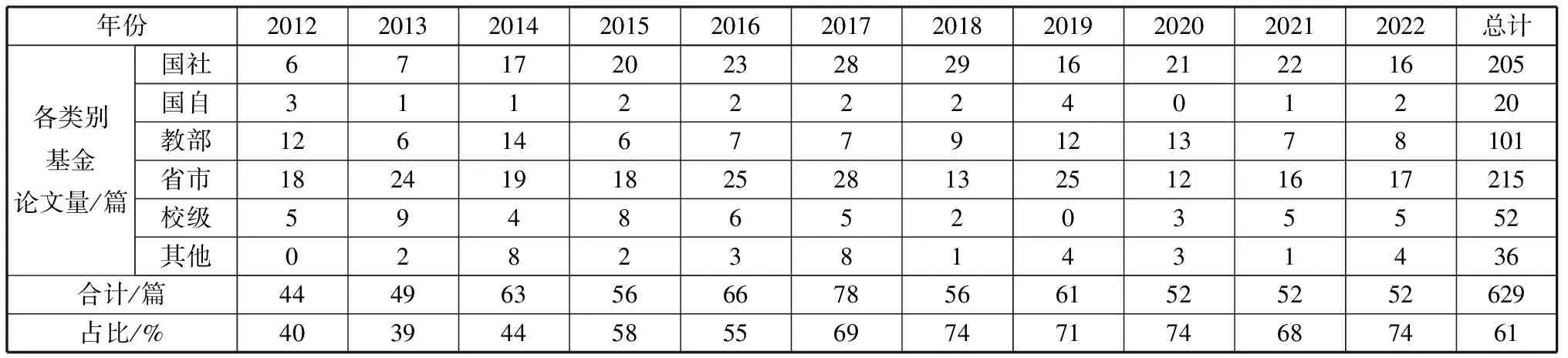

从“超星中文发现系统”检索得知,《学报》自创刊伊始就标注基金论文,所有基金可归纳为6类,分别是国社、国自、教部、省市、校级及其他,见表6。

表6 基金论文统计数据

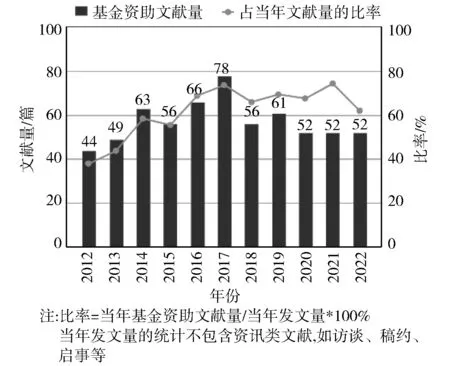

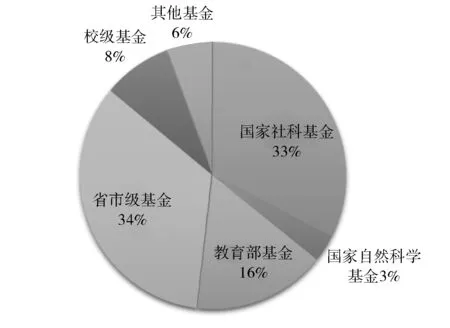

从2012年至2022年,共发表基金论文629篇,占发文总数的61%。图4是历年基金论文文献量分布趋势,显然,基金论文占比随时间推移在强势递增。图5是6类基金论文的比例分布描绘,从中看出,629篇基金论文中,国家社会科学基金达到205篇,占比三成以上,说明《学报》承担了人文社科研究众多重大科研课题,其研究的广度和深度都是不容置疑的;有20篇论文来自国家自然科学基金项目,占比达3%,这对于一份人文社会科学类学术期刊是难能可贵的,也从一个角度表征《学报》研究对象的广泛性,以及其同自然科学和工程技术不可分割的关系。

图4 年度基金资助文献量

图5 基金论文比例分布

四、未来发展思考

(一)完善稿件录用标准,坚守质量唯一原则

学术第一,对任何作者不以名望、职称、职务不同而区别对待,坚持以稿件质量作为录用的唯一标准。审稿质量控制是其中关键一环,它不止关乎期刊学术质量,还会产生一连串的后效应[5]。对此,编辑部不断扩充和更新审稿专家库,重点吸收更多的活跃于人文社科研究一线的优秀中青年专家,提高审稿专家研究方向与论文内容的匹配准确度,提高审稿质量,缩短审稿时滞。本刊拟新增设青年编委岗位,组建青年编委会,鼓励青年编委积极参与学报的组稿、约稿和审稿工作,进一步提高稿件质量,扩大期刊影响。

(二)进一步确定重点选题,形成特色栏目

《学报》在20多年的探索、创新与发展过程中,逐渐形成了特色鲜明的学术研究导向。2019年编辑部对栏目设置进行了改革,确立了栏目精细化、专业化办刊思路;以某一领域、某一学科、某一栏目作为自己重点打造的内容,从而形成“重点突出、特色明显”的办刊模式[6]。自单设“法学研究”栏目以来,以学术创新为核心,坚持问题导向,密切关注国内外法学研究的新视野、新观点、新成果,推介与传播21世纪我国法学研究的最新成果,持续保持较高学术水准和出版质量,体现出一定的学术前瞻性。据统计,2019—2022年,法学发文量(篇)分别为20、24、24、28,发文比例持续升高,占年度发文的三成以上;“法学研究”已逐渐成为《学报》的品牌栏目,产生了良好的学术反响。未来,《学报》将坚持这一办刊理念,继续在特色栏目设置上打造自身品牌。

(三)践行专家办刊理念,提升刊物学术质量

专家办刊对于学报学术质量的提高、社会影响的扩大和经济效益的提升不言而喻[7]。《学报》积极探索优化专家办刊机制,充分发挥专家学者在组约稿件、质量把关、社会影响等方面的独特优势。一是加强编委会建设,组建以长江学者、博导、教授等为核心的编委会;二是扩大副主编职数,特聘相关领域的学科带头人为学报兼职副主编,形成紧密型核心团队[8],进行选题策划,定向开展组、约稿活动,推动学术创新。如,抓热点策划民法典研究专题,抓节点以监察体制改革为契机进行选题规划;抓定位聚焦国家治理体系和治理能力现代化推出国家治理研究主题栏目;打造三晋文化专栏,推动地域文化圈同华夏文化圈乃至世界文化圈的融合。

(四)提高网络首发比例,缩短论文发表时滞

在数字出版时代,网络首发对于提升我国科技期刊质量和学术影响力意义重大。实践证明,网络首发大幅缩短了论文的出版周期,有利于促进科研成果的快速传播,同时也能为编辑部吸引更多优秀稿源[9]。2021年编辑部与中国知网签署《CAJ-N网络首发学术期刊合作出版协议书》,为优秀科研成果的快速传播、确认学术成果首发权开辟了绿色通道。积极应对传播环境的新变化,2017年6月编辑部开通了“太原理工大学学报(社会科学版)”微信公众号,构建编辑部与读者、作者之间学术交流平台,在优化数字传播路径、缩短论文发表时滞的同时,也大大提高了期刊学术影响力。