绿色金融对碳排放的影响

——基于海洋经济圈的中介及调节效应

2023-10-24黄伊靖

黄伊靖

(广东工业大学 经济学院,广州 510520)

随着“双碳战略”的颁布,绿色低碳已然成为中国经济发展的大势所趋。近年来,全国万元国内生产总值二氧化碳排放持续下降。由此可见,中国各地不断落实贯彻发展绿色低碳化,“减少碳排放”成效显著。但英国石油公司(BP)发布的《世界能源统计年鉴2022年》统计数据表明,中国在2021年能源消费量为157.65 EJ,位于全球首位。能源的消耗促使二氧化碳的增加,加速温室效应,破坏生态平衡。因此,“减少碳排放”仍是中国需要抓牢的保护生态环境的重要手段。

海洋,是可持续发展、绿色低碳化发展的宝贵财富。加强海洋可再生能源的培育开发、持续推动海洋绿色经济的发展对于降低碳排放、助推我国“双碳”战略的实现有重要意义。党的二十大报告提出,“发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国。”现今世界,发展海洋经济也已成为沿海国家和地区促进区域经济绿色可持续发展的重要战略举措。海洋经济圈作为中国重要经济发展区域,促使其经济绿色低碳发展,同样是减少碳排放、落实“双碳”目标的重要途径。

金融在现代经济中有着不可替代的地位,经济的发展离不开金融的支持,海洋经济要高质高效发展也需要绿色金融的助力[1]。中国发展步入新时代,发展绿色金融是实现绿色发展的重要措施。2007年后绿色信贷逐渐成为推动绿色金融发展的重要力量,同时创新驱动发展战略也成为我国适应新时代的必然选择[2]。党的二十大报告提出“完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系”,说明金融在推动绿色转型发展方面的重要意义。

数字经济的综合发展,为我国实现“双碳”目标和节能减排提供了新的选择[3]。《数字中国发展报告(2021年)》阐明,2017—2021年,我国数字经济规模从272 000亿元增至455 000亿元,总量稳定位于世界第二,数字经济已然成为推动经济增长的主要引擎之一。

1 文献综述

20世纪60~70年代,绿色环保理念成为欧美公众的价值取向,促使了绿色低碳概念的形成,推动金融部门形成“责任投资”理念,其与绿色金融理念贴近[4]。时至今日,在全球经济高速发展的同时,环境问题更加突出。为此,国内外许多学者围绕着“环境问题”以及“绿色金融”展开了大量研究。Ma等[5]证明了增加绿色金融和自然资源开采可以减少二氧化碳排放,改善环境质量。Guo等[6]基于2005—2019年中国省级面板数据建立了空间Durbin模型,得出绿色金融具有空间溢出效应,可以提高当地和邻近地区的能源效率。此外,绿色金融发展通过结构效应能够有效抑制以煤炭排放为主的能源结构的发展[2]。当前,我国绿色金融规模持续扩大,绿色信贷是绿色金融的主力,绿色债券是绿色金融发展的第二大主体[7]。刘阳[8]选取2008—2019年31个省(自治区、直辖市)面板数据进行多元线性回归,结果表明,实施绿色信贷对于产业结构优化升级具有正向的推动作用。而产业结构的优化升级能够促使碳排放减少。舒利敏等[9]基于绿色产业视角,证实了绿色信贷政策对绿色企业的绿色创新具有显著促进作用。杨然[10]报道保险业服务“双碳”战略成效初显,如平安产险“碳汇+保险”服务新模式创新开发红树林蓝色碳汇指数及种植保险,使得中国红树林面积比21世纪初增加了约 10.8万亩(1亩=667 m2)。我国绿色金融规模持续扩大,各类绿色金融工具都具有较大发展潜力,未来在节能减排的绿色发展道路上也将会继续发挥金融促进作用[7]。

近年来,数字技术因为缩短时空距离而改变了生产和生活方式,天然具有生态友好禀赋[11]。在有关数字经济与碳排放的影响关系研究里,众多学者,如邬彩霞和稿媛[12]、程云洁和段鑫[13]均得出了数字经济有抑制碳排放功效的结论。数字经济能够帮助绿色金融获取有效的匹配信息,使其更好融入产业链、价值链。王旭霞等[14]运用门限面板模型,引入绿色金融和数字经济的交互项的条件后,得到绿色金融和数字经济能够有效改善环境污染,进而达到改善环境治理的目的。郭峰和陈亚欣[7]表明,当前我国的绿色金融市场面临着供需不匹配的问题,主要表现为市场投融资需求与绿色金融供给之间的矛盾。然而,数字经济具有数据化、平台化、普惠化、高融合性等特征,数字经济与绿色金融的融合能使企业融资的效率得到提高[4]。

我国绿色金融规模在持续发展中,仍存在绿色金融工具比较单一的情况,以绿色信贷和绿色债券为主,缺乏金融服务的灵活性[7]。而充分发挥绿色金融减少碳排的作用,需要创新能力和绿色科学技术的不断提升。技术成果转化是打通科研成果、助推创新驱动发展的关键环节,R&D 经费投入支持科学研究活动,是启动知识生产活动的重要动力[15]。由于存在技术效应,研发资本投入可以改善研发效率,从而促进技术发展[2],促使绿色金融创新,更高效地发挥其降低碳排放的功效,R&D的投入支持是重要的环节。

综上所述,许多学者证实了绿色金融、数字经济分别均与碳排放呈负反馈。而对于将数字经济作为中介变量,进而探讨绿色金融、数字经济与碳排放三者之间传导机制的文献相比之下较为缺乏。并且,现存文献中,较少有以海洋经济圈为对象进行研究。然而,随着我国全面建成现代化强国的进程不断推进,促进海洋经济圈高质量绿色发展变得愈发重要。因此,以海洋经济圈为对象,研究数字经济在绿色金融和碳排放之间是否起到中介效用,以及R&D经费在传导途径中是否起到了调节效用。在研究绿色金融与碳排放之间的传导途径上,将数字经济作为中介变量,相较于大多数文献以数字经济作为核心变量的做法而言,具有一定的创新性,进一步研究绿色金融是否能通过数字经济来降低碳排放。并且在一定程度上丰富了与海洋经济圈相关的研究内容。

2 理论机制与研究假设

在文献综述中,大量学者证实了绿色金融对于碳排放有显著的抑制作用。基于此,提出假设1。

H1:绿色金融与碳排放之间呈负相关,即绿色金融增长有助于减少碳排放。

绿色企业以及企业的绿色转型依赖于绿色技术创新。但绿色技术创新具有周期长、回报慢、评估难、风险大等特点,熊彼特的创新理论认为,资金获取难易程度影响企业创新活动[16]。即企业在进行绿色发展的进程中会遭受到资金缺乏的状况。虽然绿色金融是企业绿色发展融资的渠道,但以绿色信贷为例,绿色信贷存在“有保有压”的差异化授信政策,设置环境准入门槛,从资金源头切断对环境污染行为的支持[9]。

政策约束可以促使重污染企业进行产业调整,但融资和投资的抑制却会使高污染企业进行绿色技术创新、绿色转型的融资渠道减少、成本增多,不利于高污染企业转型进行绿色发展。对于企业相关信息获取的不全面,使得相关金融机构不能准确无误地判断企业的融资意图,可能会出现拒绝高污染企业向绿色转型的融资需求,继而可能使得高污染企业延迟了转型绿色发展的进程,而增加了碳排放量的产出。此外,我国绿色金融工具比较单一,仍以绿色信贷和绿色债券为主,产品组合较少,金融服务的灵活性较低[7]。当绿色金融产品、金融工具较为单调时,其能为企业提供的绿色服务可能会存在不能满足企业需求的情况,进而存在减缓绿色发展进度的情况。

然而,数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素的一种新型经济形态[17]。数字技术的革新可降低数据获取门槛[4]。金融机构可以借助于数字经济,更高效高质地获取企业信息,挖掘具有发展潜能的绿色企业,分辨出计划绿色转化的高污染企业,提升供需的匹配度,提高融资服务的效果,进而加速其绿色发展,从而减少碳排放,形成有效有益的良性渠道。同时,数字化技术能够赋能绿色金融,通过推广数字化技术在信用评级、风险控制、个性化产品定制等方面的应用,利于解决绿色金融产品单一、同质化严重等问题[4]。赵昕等[1]以海洋经济圈为研究对象,发现涉海的绿色发展企业普遍面临的问题与韩国文和甘雨田[16]以及郭峰和程亚欣[7]所获的研究结果大致相同。由此作出假设,即海洋经济圈的绿色金融可以通过数字经济更好地发挥其服务实体经济绿色发展的作用,进而降低碳排放。因此,提出假设2。

H2:数字经济能在绿色金融和碳排放之间起中介效用。

绿色金融要高质高效地发挥作用,推进绿色技术的创新,增加绿色金融产品种类,加强绿色金融服务的灵活性,需要R&D的辅助。因此,在绿色金融领域若有充足的R&D经费作为其自主创新、提高绿色科学技术的支撑,那么将能促进碳排放的减少。基于此,提出假设3。

H3:R&D经费投入强度在绿色金融和碳排放中具有调节作用。

基于杨林京和廖志高[18]、余一枫和刘慧宏[2]的做法,结合假设1~假设3构建概念模型,如图1所示。

图1 概念模型

3 研究设计

3.1 变量选取与数据来源

根据搜集数据的可行性,选取2005—2021年我国海洋经济圈的11个省份的相关数据进行实证。缺失数值则利用stata进行线性插值法填补。数据来源如下所述,变量定义见表1。

表1 变量定义

3.1.1 被解释变量

碳排放量(CO2)为被解释变量。数据来自国家统计局、海洋经济圈各地区历年统计年鉴。借鉴杨林京和廖志高[18]、余一枫和刘慧宏[2]的做法,选用煤炭、汽油、柴油、天然气、煤油、燃料油、原油、电力和焦炭等9大类能源消费量,先转换为标准统计量后,再根据各种能源的碳排放系数套入公式计算得出。计算公式[18]为

(1)

式中:CO2it为i省份第t年的碳排放总量;Bitj为i省份t年第j种能源的能源消费量;Zj为j种能源换算成标准统计量的系数;qj为j种能源的碳排放系数;44/12指的是二氧化碳与碳的相对分子质量比值,即碳转换成CO2的转换系数。其中,标准统计量的转化参照《中国能源统计年鉴》给出的具体方法,碳排放系数采用 IPCC (政府间气候变化专门委员会)的标准。

3.1.2 核心解释变量

绿色金融(GF)为核心解释变量,衡量海洋经济圈各省份的绿色金融化程度。参考杨林京和廖志高[18]、余一枫和刘慧宏[2]、胡怀敏和连思涵[19]、董晓红和年维[20]、瞿佳慧等[21]的做法以及数据的可得性,进行绿色金融指标的选取,其中包含:①绿色信贷。由于“电力、热力、燃气及水生产和供应业利息支出”搜查所得的数据缺失较多,因此以6大高耗能工业产业中,其余5种来近似反映,最终利用规模以上工业企业利息总支出与规模以上工业企业5大高耗能产业利息支出之差,占规模以上工业企业工业产业利息总支出的方法来近似表示绿色信贷。②绿色投资。工业污染治理完成投资与林业投资之和与GDP比值。③政府绿色财政支持。财政环境保护支出、财政农林水事务支出以及财政国土资源气象等事务支出之和与财政一般预算支出比值。继而,通过stata采用熵值法赋予权重来计算出指标数值。其中,绿色信贷、绿色投资、政府绿色财政支持的权重分别为0.383、0.333、0.284。数据来自国家统计局、中经数据库。

3.1.3 中介变量以及调节变量

数字经济(EF)为中介变量,借鉴王旭霞等[14]、王维国等[3]的做法进行数字经济指标的选取。将数字经济分成数字产业发展以及数字应用水平。数字产业发展包括纳入信息化统计的企业拥有网站数、有电子商务交易活动的企业数、电信业务总量、信息技术服务收入等;数字应用水平则为互联网普及率、电话普及率(包括移动电话)、互联网域名数、互联网宽带接入端口等。其中,该指标缺失数值在进行线性插值法填补时,所出现的负值均将其换成零值。继而,依据王维国等[3]的计算方法,利用主成分分析方法。由于所得指标的数值出现负数,为了方便接下来的计量分析利用平移来消除负值带来的影响。数据来自国家统计局、中经数据库。

R&D经费投入强度(RD)为调节变量,选用R&D经费投入强度,即以海洋经济圈各地区的 R&D 经费内部支出与其各地生产总值之比表示。以此度量海洋经济圈各省份对于科技创新技术的投入强度。数据来自中经数据库、海洋经济圈历年统计年鉴。

3.1.4 控制变量

1)对外直接投资流量(OFDI)。屈小娥和骆海燕[22]基于2004—2017年中国省级面板数据,构建多重中介效应模型证明OFDI对母国碳排放水平存在显著正的直接效应。白梓函等[23]选取2004—2019年中国省级数据,建立中介效应模型,结果表明中国对外直接投资能够减轻环境负荷。在一定程度上,OFDI影响着碳排放量。因此取海洋经济圈的OFDI作为控制变量之一。数据来源于历年《中国对外直接投资统计公报》。

2)居民收入水平(gdp)。以各省人均GDP作为居民收入水平的衡量指标。依据“环境库兹涅茨曲线”假说,人均收入会对环境污染产生影响,即其也会与碳排放存有相互影响的关系。数据来源于国家统计局、海洋经济圈各地区历年统计年鉴。

3)城镇化程度(ur)。以城镇化率,即城镇人口与总人口比值来表示城镇化程度,城镇化的提升带来基础设施建设完备的同时,也产生了生活生产的污染,同时也会造成我国绿地面积的减少,进而会影响碳排放。数据来源于国家统计局、海洋经济圈各地区历年统计年鉴。

4)经济规模(GDP)。用各省的GDP作为经济规模的衡量指标。经济规模越大代表工业化水平更高,发展带来的碳排放也更多。但随着经济规模扩大到一定程度,高新技术的进步可能也会促使二氧化碳减少。数据来源于国家统计局、海洋经济圈各地区历年统计年鉴。

3.2 模型设定

依据温忠麟等[24]研究的“中介效应”和方杰等[25]研究的“调节效应”的分析架构,结合杨林京和廖志高[18]、余一枫和刘慧宏[2]的模型构造,设计出本研究的模型。为防止异方差,对数据采取了对数形式,具体模型构建如下。

为了检验假设1,即探究绿色金融和碳排放的关系,构建模型(2)。

ln CO2it=b0+b1ln GFit+

∑bCNit+∑city+∑year+εit

(2)

式中:i为省市;t为年份;b0为截距项;b1、b为回归系数;ln GFit为t年第i省市绿色金融的对数值;CNit为其他会影响碳排放的因素合集;∑city和∑year表示同时对各省和年份的控制;εit为随机扰动项。

为了检验假设2,即探究数字经济在绿色金融和碳排放的中介效应,构建模型(3)、模型(4)。

ln EFit=b0+b1ln GFit+

∑bCNit+∑city+∑year+εit

(3)

式中:ln EFit为t年第i省市数字经济的对数值。

ln CO2it=b0+b2ln GFit+b3ln EFit+

∑bCNit+∑city+∑year+εit

(4)

式中:ln EFit为t年第i省数字经济的对数值;b2、b3为回归系数。

为了检验假设3,即探究R&D在绿色金融和碳排放之间的调节效应。通过加入解释变量和调节变量交乘项的方法[18]构建模型(5),当交互项显著时,即代表具有调节作用。

ln CO2it=b0+b1ln GFit+b2ln RDit+b3ln GFit×

ln RDit+∑bCNit+∑city+∑year+εit

(5)

式中:ln RDit为t年第i省R&D投入强度的对数值。

4 实证结果分析

4.1 描述性统计分析

各变量的描述性统计结果见表2。由表2可知,海洋经济圈各省的碳排放量标准差为0.903,最大值为21.475,最小值为16.788,极差较大,即各省存有较明显的差异。同样,数字经济的波动也较为明显,可能由于各省经济发展的水平不同,从而对数字经济普及的效率有所不同。同样,由表2中可得,经济规模的标准差为1.069,居民收入水平的标准差为0.646,表明了海洋经济圈11个省的经济发展有所差异。此外,核心解释变量绿色金融较其他变量而言,标准差较小,波动较平缓,可能与近些年来有关海洋绿色经济发展政策的颁布实施有关,促进了海洋经济圈各地的绿色金融的发展。

表2 变量描述性统计

4.2 主效应回归分析

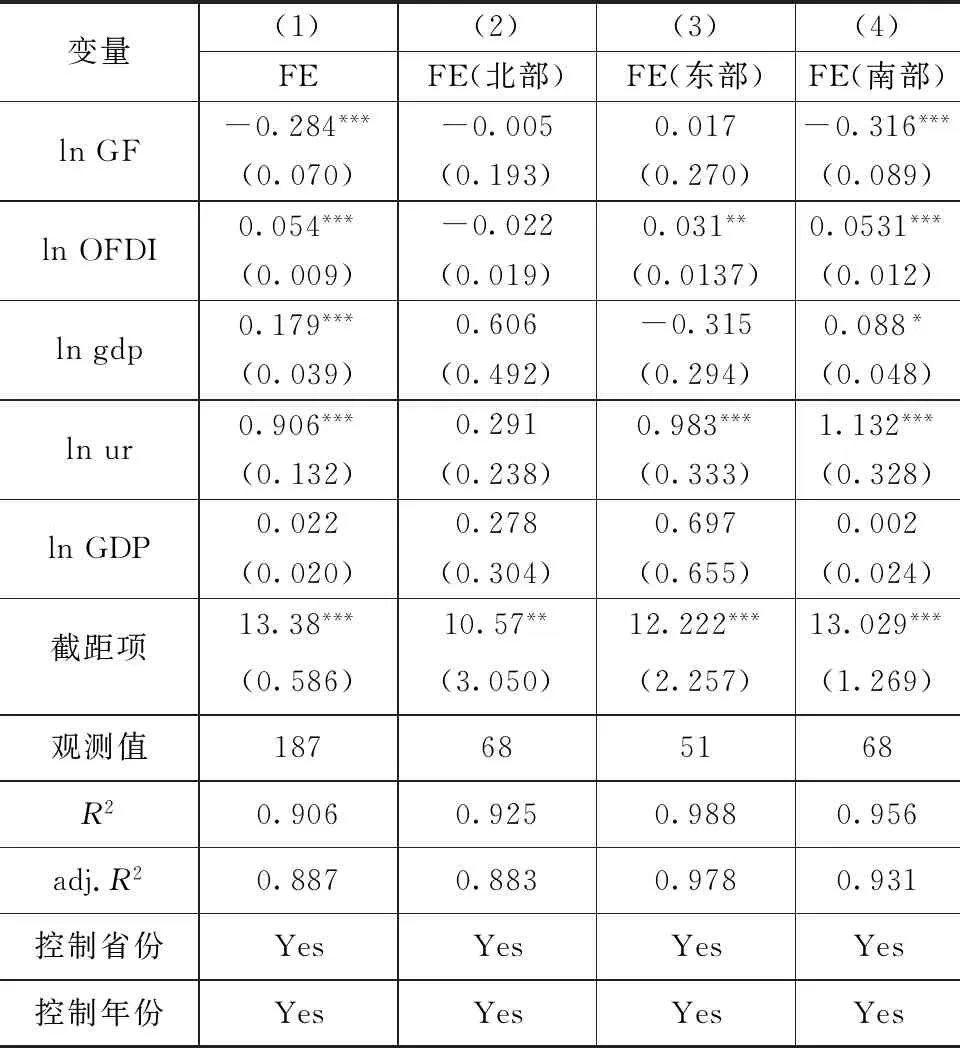

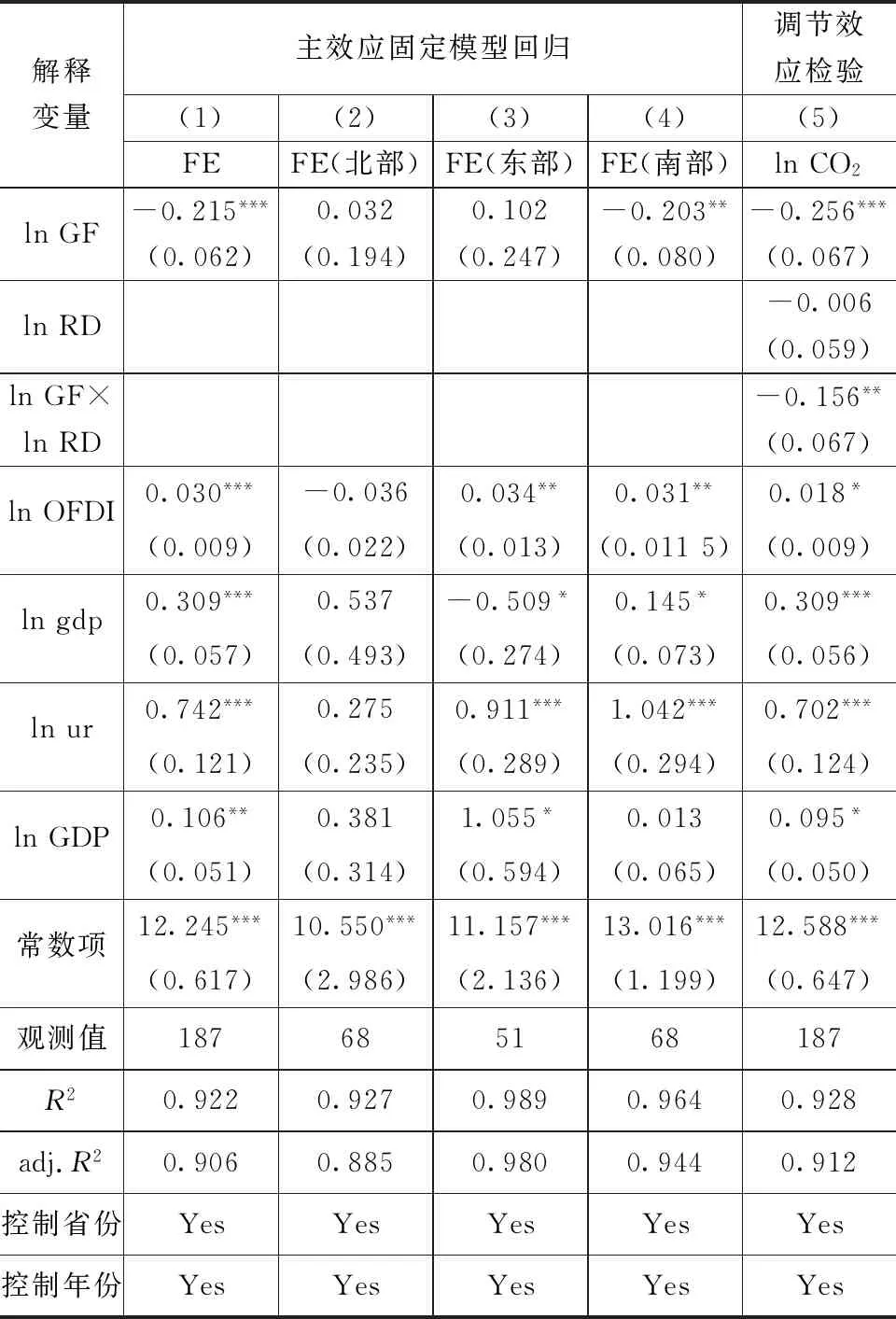

由于选取的指标变量较多,因此很有可能会在一定程度上引起多重共线性问题。为了提高回归结果的准确性,引入方差膨胀因子(VIF)进行检验。VIF值为4.26,小于 10,因此不存在多重共线性问题。此外,通过豪斯曼检验所得P为0.000 1,说明固定效应模型(FE)更适合进行此次的实证研究。同时,为了更具体地研究海洋经济圈绿色金融对碳排放的影响,除对11个省整体进行实证外,按北部、东部、南部分组来同时进行研究,具体结果见表3。

表3 绿色金融对碳排放影响的整体以及北、东、南部海洋经济圈的固定效应模型回归结果

表3第(1)列是对海洋经济圈11个省进行回归,结果显示绿色金融在1%水平下显著,系数为-0.284代表着每增加一单位的绿色金融,碳排放量将减少0.284个单位。与众多学者探究绿色金融与碳排放关系的结果一致,发展绿色金融能够有效抑制碳排放量,即假设1成立。此外,(2)列~(4)列分别为北部、东部、南部海洋经济圈的回归结果。其中,南部海洋经济圈在1%水平下显著,北部和东部均不显著。说明,相比之下南部海洋经济圈的绿色金融的推广力度较大。

由表3第(1)列的控制变量回归结果可知,海洋经济圈对外直接投资的增加反而会加剧了碳排放的增加,这与屈小娥和骆海燕[22]的结论相符。但与白梓函等[23]所得结论不相符,但由于与学者所选的研究对象的省份个数不一致,可能因数据数量的不同而导致结果的不一致。此外,居民收入水平和城镇化率与碳排放均显著呈正相关,即也表明了目前海洋经济圈还未到达“环境库兹涅茨曲线”的拐点,而经济规模对于碳排放无显著影响。

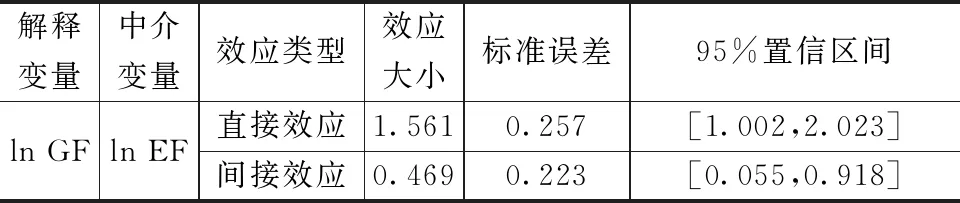

4.3 中介效应检验分析

参考温忠麟和方杰[24]研究的中介效应检验,选用Soble检验和Bootstrap检验来判定中介效应是否存在。Soble检验中,所得P为0.021,小于0.05,因此可判定存有中介效应。继而进行Bootstrap检验进一步提高其准确性。在Bootstrap检验中,设定了重复抽样1 000次,通过偏差调整后的置信区间的结果内容见表4。结果表明,绿色金融通过数字经济来影响碳排放的间接效应为0.469,置信区间为[0.055,0.918],区间不含0,说明中介效应存在;绿色金融直接影响碳排放的效应为1.561,置信区间为[1.002,2.023],区间同样不含0,说明控制数字经济变量后,绿色金融对碳排放仍然有显著影响,数字经济在绿色金融与和碳排放之间发挥了部分中介作用。

表4 数字经济中介检验的Bootstrap分析结果

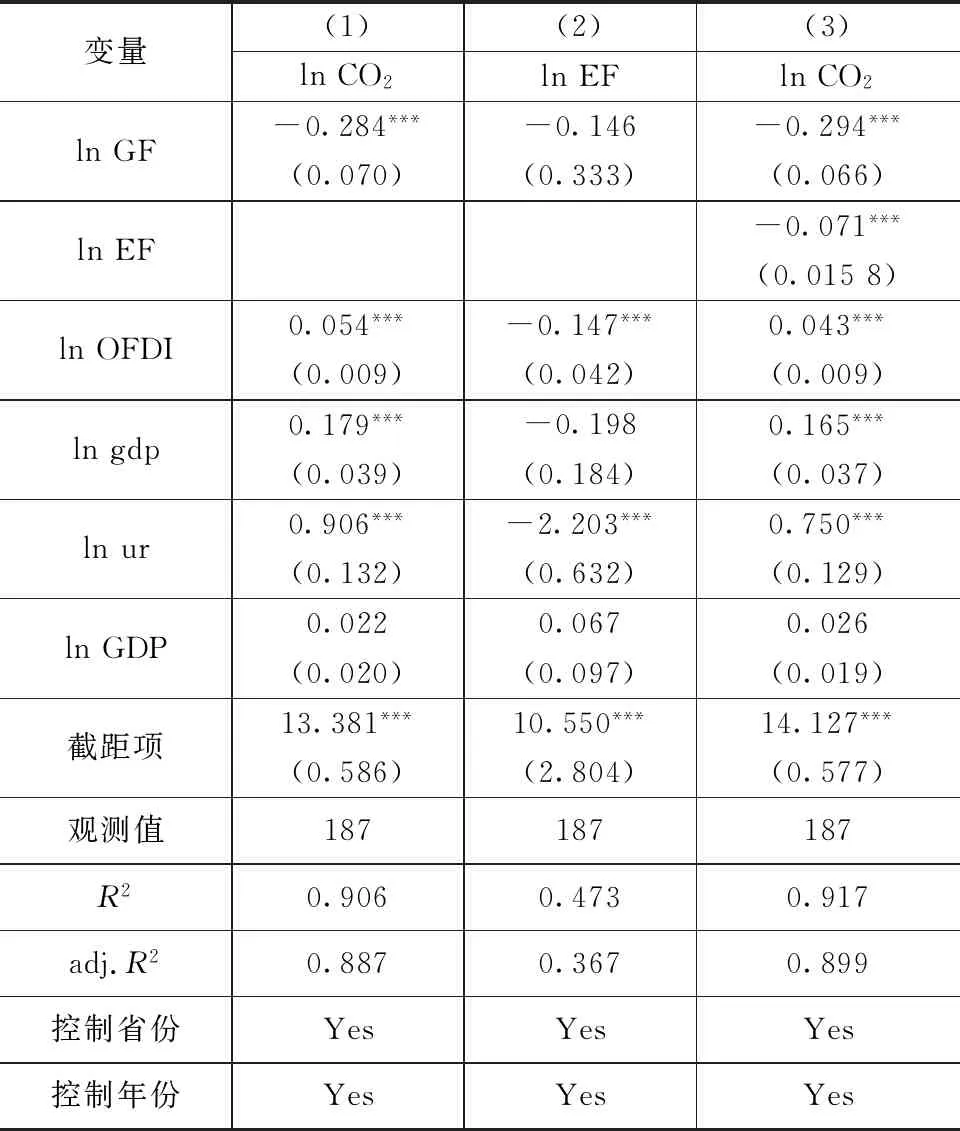

依据Soble检验和Bootstrap检验的结果,进行上述模型的回归,所得结果见表5。第(1)列,绿色金融对碳排放显著呈负相关,表明绿色金融能够有效抑制碳排放的产出。此外,虽然第(2)列绿色金融对与数字经济无显著相关,但是第(3)列中,绿色金融与数字经济均对碳排放显著负相关,即二者均有助于降低碳排放。且依据温忠麟和方杰[24]提出的中介效应检验程序,进行的Soble检验的结果为0.021,小于0.05,Bootstrap检验中区间均不含0。据此,假设2成立,即海洋经济圈的绿色金融可以利用数字经济,更好地发挥其服务实体经济的绿色发展的作用,进而降低碳排放。

表5 数字经济作为中介变量的固定效应回归结果

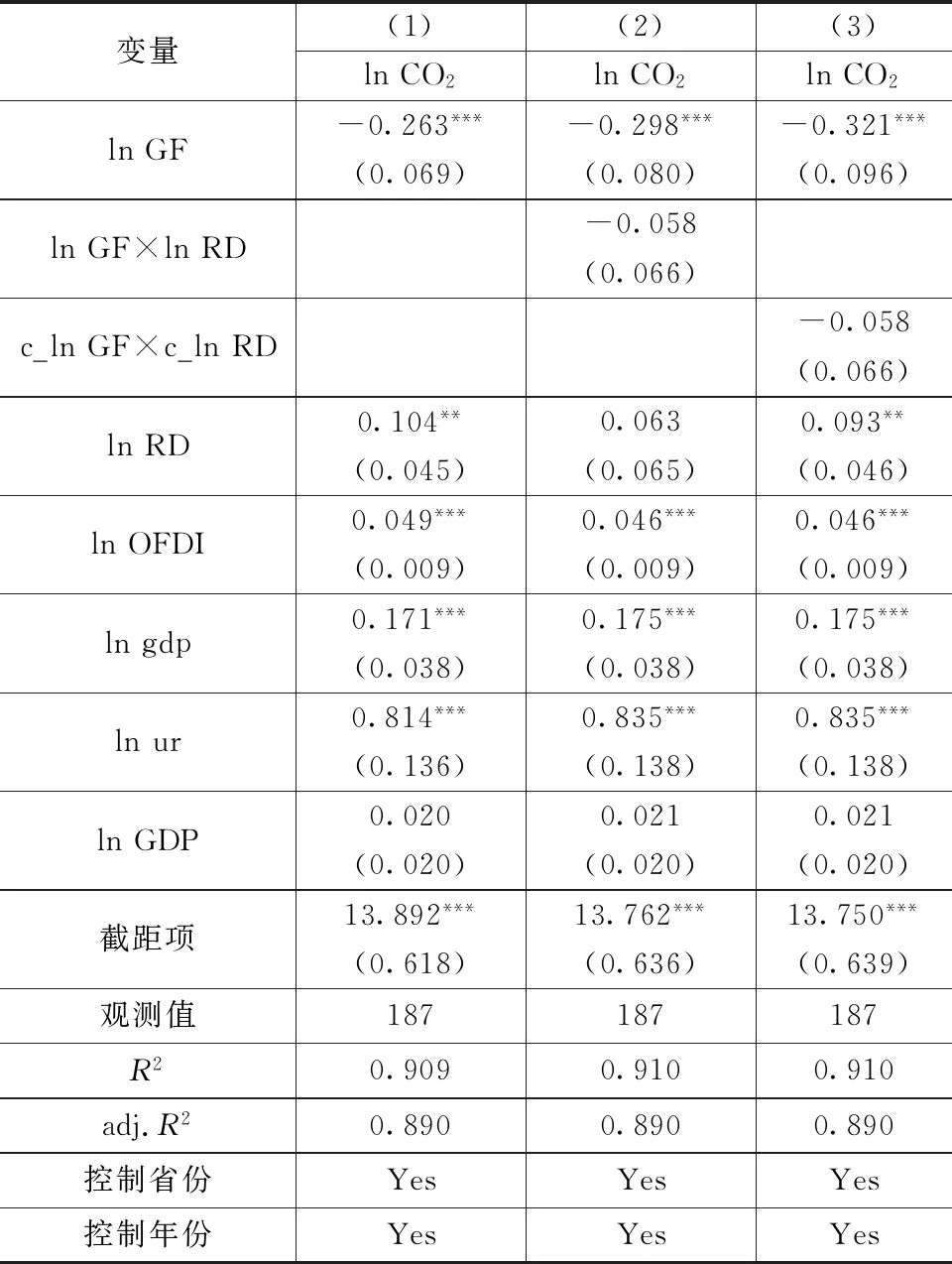

4.4 调节效应检验分析

检验R&D是否在绿色金融和碳排放间起调节作用的回归结果见表6。表6中第(1)列表示含有R&D的主效应回归,第(2)列表示调节效应的回归,第(3)列表示对绿色金融和R&D进行去中心化后的调节效应的回归结果。(1)列~(3)列结果均表明,绿色金融对碳排放有抑制作用。而第(1)列、(3)列R&D对碳排放显著为正相关,可能存在赵俊梅等[26]所证实的有效R&D投入与碳排放量之间存在倒“U”形关系的情况,即R&D作用于碳排放的减少有门槛,而海洋经济圈R&D的投入还未达到抑制碳排放的程度。第(2)列、(3)列中绿色金融与R&D的交互项均不显著,即说明R&D在绿色金融和碳排放之间未起到调节作用,即假设3不成立。

表6 R&D作为调节变量的固定模型回归结果

4.5 稳健性检验

参考陈强远等[27]的做法,采用缩尾处理来进行稳健性检验。且由于上述实证中,Hausman检验中P为 0.000 1,因此稳健性检验所采用模型为固定效应模型。在缩尾处理上,在1%和99%的位置上进行缩尾。稳健性检验结果见表7、表8。

表7 缩尾处理的主效应和调节效应的稳健性检验结果

表8 缩尾处理的中介效应的稳健性检验结果

表7第(1)列为海洋经济圈整体的缩尾处理主效应回归,(2)列~(4)列分别为北部、东部、南部海洋经济圈的缩尾处理主效应回归。其中,核心解释变量绿色金融与未进行缩尾处理的结果的显著性和数值正反方向大体一致,即表明实证结果具有稳定性,原主效应结果见表3。在控制变量中,第(1)列居民收入水平仍为显著正相关,海洋经济圈整体的居民收入水平还未达到能够降低碳排放的程度。但东部海洋经济的居民收入水平却显著负相关,即代表居民收入的增长会降低碳排放量,即此时“环境库兹涅茨曲线”过了拐点。第(5)列为缩尾后的调节效用,此时绿色金融与表6所示结果一致显著负相关,但绿色金融和R&D的交互项在缩尾后显著负相关。即说明缩尾后,R&D强化了主效应起到了调节的作用,R&D投入强度能够助推绿色金融发挥降低碳排放的作用。与表6比较,绿色金融和R&D交互项在未缩尾时,为负值但不显著,缩尾后显著且为负,可能R&D原数据中存在异常值和极端值,而缩尾将其处理掉。但核心解释变量与未缩尾时均为显著为负值,因此在一定程度上调节效应模型仍具有稳定性。

缩尾处理后的中介效应检验采用Bootstrap检验方法,结果见表8。间接效应的区间与直接效应区间均不含0,与未缩尾时所示结果一致。数字经济在绿色金融和碳排放之间起中介作用。

5 结论与建议

通过2005—2021年海洋经济圈11个省的面板数据探讨绿色金融对碳排放的影响关系,其中加入了数字经济的中介变量以及R&D的调节变量,得到以下结论:

1)海洋经济圈的绿色金融能够有效地抑制碳排放量,即海洋经济圈的绿色金融发挥其服务实体经济进行绿色发展及绿色转化的作用。但其中南部海洋经济圈较北部和东部而言,其绿色金融降低碳排放更为明显,也说明海洋经济圈绿色金融仍有很大的发展空间。

2)海洋经济圈的绿色金融可以通过数字经济更高效更精准地发挥作用,服务实体经济,以此达到降低碳排放的目标。即说明海洋经济圈可以借助数字经济来持续发展绿色金融。

3)目前海洋经济圈R&D投入程度还未能明显地起到调节的作用。即说明海洋经济圈R&D投入到绿色金融领域的力度还应增强。

基于上述结论,提出以下建议。

1)海洋经济圈应持续推进绿色金融的发展,丰富绿色金融工具,提高绿色金融服务的灵活性。政府应加强落实政策性指导,引导金融机构进行创新性的绿色金融服务,并且对于绿色化以及绿色转型化企业给予政策支持。金融机构则应继续完善和发挥绿色信贷和绿色债券服务企业绿色转型的作用,同时应该积极鼓励金融产品和金融工具的创新,且需完善相关体系制度,提升金融机构服务实体经济企业绿色转型的能力。企业应树立绿色理念思想,积极探讨绿色转型途径,可以尝试企业间的合作或者采取兼并与收购的方式,谋求绿色经营协同效应,实现企业间合作共赢,促进绿色经济的发展。例如,天津新立中合金集团和物易宝(天津)能源科技公司合作共同创造的再生铝绿色供应链项目,在得到农商银行的绿色信贷支持的同时控制风险,用行动为企业向绿色结构转型发展提供了新经验、新方案。

2)加大力度完善海洋经济圈数字经济体系,利用数字经济平台化、数据化等特点,辅助绿色金融机构能够有效掌握企业的信息,继而更精准地为绿色化及绿色转型企业提供服务。同时,也应该完善数字经济体系的安全性,防止信息数据的泄露和篡改而影响绿色金融服务的可靠性和有效性。海洋经济圈各地区提供绿色金融服务的商业银行和金融机构可以尝试合作共同建造一个官方数字平台,与各行或各金融机构前来办理业务的企业根据自愿原则签署相关合同以获取企业的信任从而获取企业经营方向等内部相关信息,将该信息进行调查筛选后将准确的信息数据化纳入共同的平台中,以便于金融机构和企业均不受空间的限制,即使得海洋经济圈不同地区的商业银行和金融机构从平台上可获取不同地区企业的准确信息以此为有绿色发展需求的企业提供有效有质的绿色服务。同时,该平台的相关数据具有高保密性,以保障企业的利益。

3)加强R&D在绿色金融和数字经济的投入强度,落实绿色金融和数字经济创新性发展的研发资金,促进绿色金融工具的创建和施行,加快数字经济体系的完善,从而提高海洋经济圈的绿色金融质量,促进经济高质量发展。政府可以加大在R&D财政支出中绿色金融和数字经济的占比,可以以政府部门主导,商业银行和金融机构共同合作设立“R&D绿色发展和数字经济”的基金,借助投资者的力量,增加绿色金融和数字经济的资金,以增强R&D的投入强度。