蜡烛燃烧探究实验背后的故事

2023-10-24无锡市南长实验中学耿雁冰

□文/无锡市南长实验中学 耿雁冰

供图/视觉中国

翻开人教版九年级化学教材,同学们在第一单元就会接触到一个关于蜡烛的实验:对蜡烛及其燃烧的探究。这个实验的主要目的,是让同学们体会化学探究学习的特点以及关注点,如关注物质的性质、关注物质的变化、关注物质变化的过程以及对结果的解释和讨论。但是在实验之后,同学们会产生许多问题,以下问题出现的频率相对较高。

蜡烛里面为什么要放一根棉线?点燃蜡烛时,为什么要先点燃棉线?棉线的作用是什么?能否用其他材料代替棉线?蜡烛燃烧时,是棉线在燃烧还是石蜡在燃烧,还是二者都在燃烧?石蜡燃烧的是固体、液体还是石蜡蒸汽?既然石蜡可以燃烧,为什么用火柴能够点燃棉线却点不着石蜡?蜡烛燃烧时,为什么会有半透明的液体流下来?这液体又是什么?为什么液体过一会儿又会凝结在烛身上?火焰的3 层(焰心、内焰、外焰)为什么会呈现不同的颜色?蜡烛燃烧和酒精燃烧的火焰一样都是3 层吗?用烧杯收集蜡烛燃烧的产物时,为什么烧杯壁变黑了?蜡烛熄灭后产生的白烟是什么,是石蜡蒸汽凝结成的固体吗?为什么这种白烟能直接点燃而石蜡却不能直接点燃?为什么蜡烛一经点燃就能持续燃烧?蜡烛的火焰为什么会闪烁摇晃?为什么火焰外部明亮、里边暗?火到底是怎么回事,是一种物质吗?火焰为什么是那样的形状?

要解决以上问题,我们就需要去了解一个人、一个讲座与一本书。

一位著名科学家:法拉第

迈克尔·法拉第(1791 年9 月22 日—1867 年8 月25 日)出生于英国一个贫苦的铁匠家庭,却是英国著名的自学成才的物理学家、化学家。

迈克尔·法拉第

作为一名科学家,法拉第的成就是多方面的。在物理学领域,他的发现奠定了电磁学的基础。1831 年10 月17 日,法拉第首次发现电磁感应现象,进而得到产生交流电的方法。随后,他又发明了圆盘发电机,这是人类创造出的第一个发电机。由于在电磁学方面作出了伟大贡献,法拉第被称为“电学之父”和“交流电之父”。

同时,法拉第在化学领域也是成就斐然。他最早的化学成果,出自担任英国著名化学家汉弗里·戴维的助手时期。1819年,他研究了不锈钢与合金;1820 年,他合成了二氯乙烷和六氯乙烷;1821 年,他研究了气体液化问题,成功将二氧化碳、二氧化硫、氨气、三氧化二氮等气体液化;1825 年,他发现了芳香族化合物的母体——苯;1826 年,他研究了天然橡胶的成分,初步确定它的实验式是5 个碳原子和大约8 个氢原子;1833 年,经过一系列的实验,他发现当把电流作用在氯化钠的水溶液时,能够获得氯气……

为了便于科学研究,法拉第还研制了不少仪器装置。例如,为了进行光学实验,他制造出多种新型的玻璃。其中一块样品还在科学史上占有一席之地,因为当他将此玻璃放入磁场中时,他发现了极化光平面受磁力造成偏转及被磁力排斥。他甚至发明了一种加热工具,这种工具在科学实验室里被广为采用,作为热能的来源,它就是本生灯的前身。

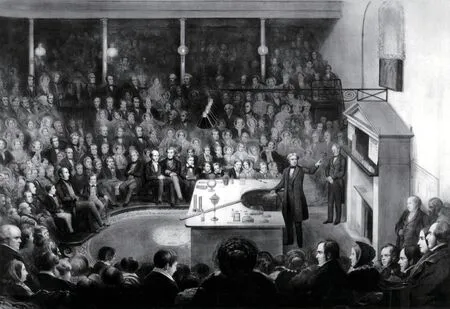

圣诞科学讲座

一个科普讲座:圣诞科学讲座

最早的有组织的科普活动,可以追溯至英国大不列颠皇家研究院在每年圣诞节期间举办的圣诞科学讲座,这一讲座就是由迈克尔·法拉第于1825 年发起的,已有近200 年的历史,其间只因第二次世界大战中断了4 年。在英国伦敦,圣诞节除了意味着享受圣诞大餐、装饰圣诞树、广收圣诞礼物,孩子们还要参加这项爸爸妈妈、爷爷奶奶甚至曾祖父母小时候都参与过的历史悠久的活动。

圣诞科学讲座每年都有一个主题,主题以自然科学为主。活动期间,主办方都要安排科学家就某一科学领域进行连续数日的讲座。除了法拉第,卡尔·萨根、理查德·道金斯等著名科学家都曾去演讲过,他们以寓教于乐的方式向少年儿童传播科学知识,目的是使少年儿童感受科学的无穷乐趣,唤起少年儿童对科学的热爱。

因为听众主要是少年儿童这一特殊群体,历代演讲者都尽量用浅显易懂的语言来表述他们早已习用的专业词语,并配合现场实验、大量图片、实物例证等,佐以手势和笑容,力图营造出更活泼的氛围,以形象生动的方式讲述科学知识。

英文版《蜡烛的故事》

一部科普名著:《蜡烛的故事》

作为圣诞科学讲座的首创者,法拉第坚持连续演讲19 年,其名作《蜡烛的故事》就是他坚持举办讲座的结晶。在演讲里,法拉第通过一系列的实验展示,抽丝剥茧,由表及里,层层深入地将蜡烛燃烧的各种化学原理详细介绍给观众。其中所体现的科学思维和科学方法,历久弥新,依然适用于现今的基础科学教育。这本书在英国已印刷了200 余版,并被翻译成数十种语言,可以说是一本畅销全球、具有强大生命力的科普书。

《蜡烛的故事》到底讲了什么?它又与我们的初中化学有什么关系呢?在这本书中,法拉第从蜡烛的制造谈起,围绕蜡烛燃烧时经历的物理、化学过程,详尽介绍了氢气、氧气、氮气、水、空气、碳、二氧化碳这些“身边的化学物质”,而且处处采用生动具体而又贴近生活的有趣实验事实来说明。

除了具体的化学知识、精彩的实验,法拉第还在书中给我们展示了化学研究、学习的多种方法,这些方法将给我们以后的学习带来启发。

对比法

法拉第在关于蜡烛的讲座中,处处使用了对比研究的方法。为了说明烛杯的形成是由于蜡烛四周受到了非常均匀的上升气流的影响,法拉第在蜡烛的一边微微吹动烛火,结果杯口发生了倾斜破裂;要证明使火焰变得明亮的原因是火焰里的固体物质发光,他先在含碳物质燃烧的火焰里加入石灰、白金丝前后对比,又在不含碳的氢氧焰里加入石灰、白金丝前后进行对比,充分证明了固体物质本身无论是否可燃,只要它在燃烧中保持固体状态,便会使火焰明亮;为了说明水变成水蒸气后体积的变化情况,他为观众呈现了两个大小悬殊的立方体,既形象又直观;为了说明氢气比空气轻而二氧化碳比空气重,他在空气中吹氢气肥皂泡、在二氧化碳气体中吹空气肥皂泡反复对比,现象既明显又有趣。另外,他还将可燃物在空气和氧气中的燃烧进行对比,将一氧化氮在纯氧和空气中的颜色变化进行对比……诸如此类,不胜枚举。对比实验给在场观众带来强烈的视觉冲击,有力地说明了法拉第想要说明的问题。

阅读《蜡烛的故事》对化学学习很有帮助 供图/视觉中国

类比法

在讲座的最后,法拉第将人体的呼吸作用类比为蜡烛的燃烧。人们呼出的气体能够使燃着的蜡烛熄灭,能够使石灰水浑浊,说明人呼出的气体和蜡烛燃烧产生的气体中都含有二氧化碳。人吸入的气体为空气,空气中含有能支持蜡烛燃烧的氧气。可是,人呼出的气体却不能再帮助蜡烛燃烧,说明其中的氧气含量大大减少,也就是人吸入的氧气在体内被消耗了,好比蜡烛燃烧要消耗氧气一样。在人体呼吸作用过程中,食物就是人体内部的“燃料”,与吸入的氧气发生作用,生成二氧化碳,同时放出供人体活动的热量,就好比蜡烛燃烧放热一样。

分析归纳法

法拉第提出一个问题之后,往往不是直接告诉观众答案,而是通过大量的实验演示,带着观众一步步地观察和分析,经过推理论证,最后才归纳出结论。为了说明光与焰产生的原因,经过大量实验之后,他进行了分析归纳:气体燃烧或在此过程中能够产生气体的可燃物燃烧才产生火焰,而熔点高、不能产生气体的固体,无论温度多高,在燃烧过程中只能发光。一切明亮的火焰中,都含有固体颗粒。一切既能燃烧又可以产生固体微粒的物质,不论其固体微粒的产生是在燃烧过程中(比如蜡烛) 还是紧接在燃烧之后(比如火药、铁粉),都能发出灿烂美丽的光芒。

看似简单的实验,看上去薄薄的一本书,其实博大精深。希望同学们在刚接触九年级化学时,就去读一读《蜡烛的故事》,我们可以在问题的驱动下,随着作者一步步抽丝剥茧,使问题逐个得到解决。同学们在实验中提出的许多问题,几乎都可以在这本书中找到满意的答案。