方志里的南京文学

2023-10-18曹福华

◎曹福华

(江苏南京211106)

欲了解一座城市的前尘往事,地方志总是最佳路径和指南。这是因为,从广义的方面说,地方志是中华民族独有的文化传承方式,更是中华优秀传统文化不可或缺的重要组成部分;具体视之,诚如清代著名的方志学家章学诚所言:“方志乃一方之全史也”[1],鉴于此,作为一方全史的地方志,也就必然会蕴含着一方之文化基因及其大量的文化信息,而产自于“六朝古都”的方志著作,当然更是如此。

一、南京文献中的方志名著

如果单从历代书目看,南京历史上确曾有过许多方志著作。明万历二十六年(1598)殿试探花顾起元乃江宁(今南京)人氏,曾官至吏部左侍郎等职。他学识渊博,对乡邦文献尤为关注,是公认的掌故大家。其“所记皆南京故实及诸杂事”[2]之《客座赘语》卷二《金陵古志》一文,曾逐一记录了南京历史上那些著名的方志:

南朝山谦之《丹阳记》、陶季直《京都记》、元广之《金陵地记》,唐许嵩《建康实录》《六朝宫苑记》,宋沈立《金陵记》、史正志《乾道建康志》、吴琚《庆元建康志》、溪园先生周应合《景定建康志》,元戚光《集庆续志》、奉元路学古书院山长张铉《至大金陵新志》。又,宋张敦颐《六朝事迹》、吴彦夔《六朝事类别集》、王漻《六朝进取事类》、张参《江左记》、叶石林《上元古迹》、洪遵《金陵图》、朱舜庸《建康事》十卷。又,不知姓名《江乘记》《丹阳尹录》《苑城记》《金陵六朝记》《秣陵记》《建康宫阙簿》《金陵故事》。又,宋《江宁府图经》。

顾起元所列举的金陵古志,起于六朝,迄至元代;而事实上,这些所谓的古志不仅大多早已亡佚,且有不少还不能算作严格意义上方志著作。例如,宋代张敦颐的《六朝事迹》(《六朝事迹编类》)、吴彦夔《六朝事类别集》(《六朝事迹别集》)等,充其量只能视为历史地理的史料性类书。再如,唐人许嵩的《建康实录》是一部合编年体、纪传体而记述六朝事迹的史书,其中虽不乏建康(今南京)山川地理的记述,但毕竟与方志体例大相迥异。至于六朝时期的《丹阳记》《京都记》等“地记”,虽可看作方志早期之雏形,但终究与后来成熟的方志著述相距甚远。

中华方志文化的历史源远流长,而方志著述趋于定型却是到了南宋时期[3]98。由于各种原因,南宋的方志著作虽说多达206种[3]99,但绝大部分已亡佚,真正存世至今的仅有27种,可谓吉光片羽,弥足珍贵。幸运的是,南京现存最早的官修方志《景定建康志》名列其中。

修纂于南宋景定二年(1261)的《景定建康志》,因宋高宗南渡后将江宁府(南京)改称“建康”,故名之。该志由时任建康知府马光祖主修,名儒周应合主纂。作为幸存于世的南宋珍稀方志之一,《景定建康志》亦向有“良史”[4]之誉,为方志文化遗产中的上乘之作。

这首先在于,《景定建康志》修纂体例独树一帜,即采用史志体形式,将全志分为录、图、表、志、传、拾遗六大类记述,每大类下又领起若干细目;全书总分明确,有条不紊,虽洋洋五十卷,计四十八万言之巨,却绝无前人修志“散漫而无统”之流弊。该志由此开创的方志著述全新体例,遂垂范后世。元代学者张铉在修纂《至正金陵新志》时,便依其例而行,称之“用史例编纂,事类粲然,今志用为准式。”可知自元代起,《景定建康志》的著述体例就已成为方志修纂的一种标准。

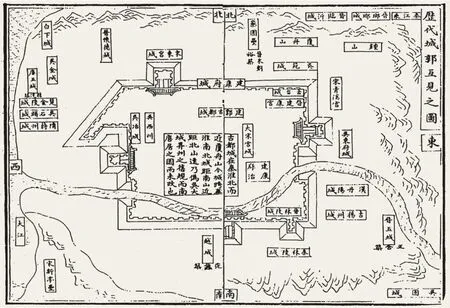

历代城郭互见之图(图片来源:《景定建康志》)

其次,丰富而珍贵的史料性奠定了其卓越的历史地位。周应合在修纂《景定建康志》过程中,上下搜求,广征博引,采摭了大量的历史文献,从而为《景定建康志》注入更多的“史”之元素,这正是其超越前人、彰显“史学含量”之所在。古代的方志,如《元和郡县图志》《太平寰宇记》《元丰九域志》等,总不外乎着眼于郡县沿革、舆地风土、山川形势、人文胜迹等内容,故而常“志”有余而“史”不足。《景定建康志》则开创性地依《史记》之例而修《表》,并以此连缀历史事件。如该志卷之六至卷十四为《建康十表》,载录了南京地区自周元王四年(前472年)至宋咸淳五年(1269)共计1741年历史。该《表》以年代为主脉之经,以“时”“地”“人”“事”为纬,纵横交织,依次展开,宛若工笔画出的历史长卷,遂使悠悠千秋,了然于目。以故,后代学者称该志“援据该洽,条理详明,凡所考辨,俱见典核”[5];而清代著名藏书家、目录学家孙星衍更是予以高度评价,赞扬其“体例最佳,各表记年隶事,备一方掌故;山川古迹,加之考证,俱载出处;所列诸碑,或依石刻书写,间有古字。马光祖、周应合俱与权贵不合,气节迈流俗者,其于地方诸大政,兴利革弊,尤有深意存焉。”[6]

有元一代,方志传世至今者更是稀少,全国总共仅存16种[3]104,而元代南京的《至正金陵新志》名列其中。从南宋《景定建康志》到清末〔光绪〕《续纂江宁府志》,南京传承至今的历代官修府志共八部(含《洪武京城图志》)。此外,传世的还有南京辖境内上元、江宁、溧水、高淳、江浦、六合历代县志三十余种。这些珍贵的方志遗产均修纂有方,其中有的甚至还出自文坛巨擘之手。例如,明代万历时期金陵硕彦顾起元与诗人盛敏畊合纂的《万历江宁县志》;清初遗民诗人、有“东南硕魁”之誉的林古度所纂之〔顺治〕《溧水县志》、〔顺治〕《高淳县志》;清代诗坛“乾嘉三大家”之一袁枚所修纂的〔乾隆〕《江宁县新志》等。

袁枚是享誉天下的“性灵派”大诗人,因而他修纂的方志,自是尤为人所关注。〔乾隆〕《江宁县新志》分类归纳大有讲究,譬如按类别将人物细分为“秩官”“勋旧”“儒林”“孝义”“忠节”“文苑”“治行”等十二个专项,并列于第一层级,遂使修纂体例更趋科学、规范和条理性。在驾驭史料方面,〔乾隆〕《江宁县新志》不仅广征博引,考稽析疑,且根据题材需要,或采取编年体方式记载,或运用纪传体手法叙述,这既充分展现出修纂者的史才,也由此形成了〔乾隆〕《江宁县新志》有别于一般志书的修纂特色。如其《沿革》之目,便是采用编年方式,以时间为主线贯穿始末,以历史事件为节点展开论述,因此虽经纬万端,但脉络清晰,有条不紊。此外,以“按”考据,以“论”总结,也是〔乾隆〕《江宁县新志》为人称道的特点之一。正因为如此,该志书所引之文献不可谓不繁博,但引经据典后每门以“论”作结,不仅起到了画龙点睛、提炼主题的作用,且还由此表达了修纂者对历史的深层思考与阐扬。

在南京方志文化宝库中,还有上起明代,下至民国时期的山水、园林、寺庙等专志数十种,如修纂于明代的《栖霞小志》《牛首山志》《金陵梵刹志》《献花岩志》《龙江船厂志》,清代的《钟山书院志》《莫愁湖志》,清末民初的《运渎桥道小志》《凤麓小志》,民国时期的《秦淮志》《金陵园墅志》等。这些专志,或记录一山一水之沧桑变迁、人文遗存,或叙述一事一物之历史成因、存在现状,实可谓之“虽微必录,无隐不宣”。

二、方志语境中的南京文脉

回眸历史,南京走向“文学之都”的历程,大抵正是其深厚的人文底蕴不断赓扬而造就的美之历程,通俗地说,就是千百年来积蓄萦绕于此的文气使然。

首先,南京自古就是图书出版发行重镇,其书籍刊刻之多、雠校之精、庋藏之富,一向名闻遐迩,遂赢得“天下文枢”之誉。明代著名学者、诗人、藏书家胡应麟曾如是评价道:“宋世书千卷不能当唐世书百,唐世书千卷不能当六朝十”“吴会、金陵擅名文献,刻本至多,巨帙类书,咸荟萃焉。”[7]而晚清时期南京方志学家陈作霖则一言以蔽之:“金陵,图书之府也。”[8]对此,我们暂且不论明清时期南京那些享誉学林的藏书名楼,例如焦竑五车楼、黄虞稷千顷堂、甘熙津逮楼等,而只要翻开地方志,我们就不难目睹六朝至南唐时期南京的图书之盛况:

皇朝开宝八年,平江南,命太子洗马吕龟祥就金陵籍其图书,得六万余卷,分送三馆及学士院。其书雠校精审,编秩全具,与诸国书不类。雍熙中,太宗皇帝以板本九经尚多讹谬,重加刊校。史馆先有宋·臧荣绪、梁·岑敬之所校《左传》,诸儒引以为证。祭酒孔维上言:“其书来自南朝,不可按据。”章下有司检讨。杜镐引贞观四年敕,以经籍讹舛,盖由五胡之乱,天下学士率多南迁,中国经术寖微之致也。今后并以六朝旧本为正。持以诘维,维不能对。[9]

这是引自《景定建康志》的记载,其文虽短短不足两百言,但所包含的信息量却非常大:

一、充分说明当时的南唐藏书之富。宋太祖派名将曹彬平定南唐后,令吕龟祥前往南唐都城金陵,将内府收藏的图书登记造册,共计六万多卷,悉数运回汴京,分送三馆(宋代中央教育机构)和学士院;

二、高度赞扬产自金陵的图书品质上乘,不同于其他小国刊印的书籍。文中通过国子监祭酒孔维对南朝图书的偏见,引发大才子、人称“杜万卷”杜镐的据理反驳这一场景,告诉人们,早在初唐贞观时期,高层就已敕令“今后并以六朝旧本为正”;

三、指出南朝的图书之所以质量上乘的原因,乃为关洛地区爆发“永嘉之乱”后,饱学之士纷纷渡江南迁,于是人才荟萃江南,以致中原地区的学术研究逐渐式微。

《景定建康志》的记载可谓言简意赅,它从一个侧面印证了金陵文脉根系六朝文化的内核之所在。

其次,倘说始于南朝的金陵书籍品质之精、收藏之富甲于天下,那还只能说明其文化软实力的一部分,而朝野兴学,鼓励读书,这才是文脉世代赓扬的原因所在。对此,在南京方志中也有清晰的记载,如《景定建康志》卷二十八《儒学志一》载:

前代学校兴废:晋建武元年十一月,征南军司戴邈上疏曰:“丧乱以来,庠序堕毁,世道久丧,礼俗日弊。今王业肇建,万物权舆,谓宜笃道崇儒,以劝风化。”元帝从之,始立太学……咸康三年,国子监祭酒袁瑰、太常冯怀,以江左寖安,请兴学校。帝从之,立太学于秦淮水南废丹阳郡城东南……太元十年,尚书令谢石请复兴国学于太庙之南……宋元嘉十五年立儒学于北郊,命雷次宗居之。明年,又命丹阳尹何尚之立玄学,著作郎何承之立史学,司徒参军谢玄立文学……(元嘉)二十年三月,皇太子劭释奠于国学,颜延年作《释奠》诗……齐竟陵王子良开西邸,延才俊,遂命为士林馆……梁大同六年于台城西立士林馆,延集学者……《南唐书》跨有江淮,鸠集典坟,特置学官,滨秦淮开国子监……

本朝兴崇府学:雍熙中,有文宣王庙在府西北三里冶城故基。天圣七年,丞相张公士逊出为太守,奏徙庙于浮桥东北,建府学……景祐中,陈公执中又徙于府治之东南……绍兴九年,叶公梦得更造学,援西京例,奏增置教官一员,淳熙四年,刘公珙重修。庆元二年,张公杓建阁以奉御书。阁下为议道堂,稍重释奠礼仪,储典籍,增既廪,文风大振。淳祐初年,别公之杰增修学宇。六年赵公以夫即命教堂更名“明德”,增造两廊,以妥从祀。十年,吴公渊列祠先贤,增学廪,创义庄。宝祐中,马公光祖兴学校,举孝廉,集周汉以来名贤赞而祠之,士气兴焉。

由以上记载可见,从东晋定都建康(今南京),到南宋把建康作为留都的近千年间,其兴学、劝学之风总是赓续连绵,可谓弦歌不辍。尤其值得一提的是,兴起于宋、齐时期的诸科之学馆,集藏书、专题讲学与研修于一体,实则已具书院之雏形。时至刘宋明帝泰始六年(470),朝廷又设立总明观,亦称“东观”,将儒、道、文、史、阴阳五个学科综合于一堂。改朝萧齐后,依然承其旧制,只是去掉了阴阳学而分列玄、儒、文、史四个学科。现在看来,如此教学架构,委实已很近似多学科高等学府的管理模式,而它却是生发于一千五百多年前的南京!

与此同时,齐竟陵王萧子良在位于鸡笼山(今北极阁)的西邸[10]招纳天下文士,名之为士林馆,这实则也是兴起于南朝时期的众多私学之一,只是萧子良原本就是名噪一时的文学团队“竟陵八友”的盟主,所以更具有号召力。

不过,盖由当时朝野各级兴学的状况看,似乎也可以印证一点:南朝之所以具有浓郁的学术氛围和求学风尚,大抵正是“衣冠南渡”所造就的结果。唐代学者杜佑曾说过:“永嘉之后,帝室东迁,衣冠违难,多所萃止。艺文儒术,斯之为盛。”[11]此前,地处吴头楚尾的南京,已经历了吴楚文化、吴越文化的洗礼,随着“永嘉之乱”衣冠南渡,尤其是东晋定鼎江左后,大批缙绅士族、饱学之士、文坛才俊南迁于此,以致南北文化得以空前交融,遂形成兼容并蓄、承前启后的六朝文化。对此,现代史学家范文澜先生的见解十分精辟:“西晋末年,中原士族逃奔江南,建立东晋以及后来的南朝政权,……因之黄河流域的文化,移植到长江流域,不仅是保存旧遗产,而且有极大的发展。中国古文化极盛时期,首推汉唐两朝,南朝却是继汉开唐的转化时期。唐朝文化上的成就,大体是南朝文化的更高发展。”“单就形式美来说,对文学发展上也还是一个成就,因为没有南朝文士的讲求,便不能有盛行于唐朝的文学。”[12]

如果说“志属信史”[13],那么回到方志来看,南京历代志书其实都很清楚六朝文化的成就及其影响,现不妨以《万历应天府志》为例,其《论曰》:

应天,古扬州域,三代而前,僻在遐壤,文献亡所征。自吴楚争雄,攻战方始,嗣后南北分治,其声名、文物乃独盛于东南。[14]

而〔乾隆〕《江宁县新志》则说得更透彻:

世指晋宋齐梁之文绮靡相尚,夫江山林樾之气所蟠郁,其人远举而轻扬,故其文波委而云属,综缉辞采,错比文华,运会迁流,时则使然。与昭明太子比之陶匏之娱耳,黼黻之悦目,斯故称为选体。至若声歌盛于有唐,其风骨何尝不自选体中来?[15]

大诗人袁枚果然目光如炬,一语中的:所谓南朝文辞华丽繁艳,实则是接了江山林樾之地气,所以才会有如此的辞采、文华。都说诗歌盛于唐代,那么,唐诗的风骨又何尝不是从《昭明文选》中得来的?

三、南京方志中的文学元素

南京,虎踞龙蟠,美甲东南,故其山川之志,总是方志著述的重要章节。例如南朝刘宋山谦之的《丹阳记》,是所能考见的最早关于南京的方志,从目前传世的两个辑佚本—元明之际陶宗仪《说郛》辑本和清王谟《汉唐地理书钞》辑本来看,南京的山川形胜,已然此书的主要内容。于是,《丹阳记》的记载,不仅屡为后代的史志如《建康实录》《太平寰宇记》《景定建康志》等著作征引,且还被诸如《艺文类聚》《初学记》等大型类书所收录。或许正因为如此,山谦之以其洗练的文笔所记载的丹阳郡(今南京)的历史掌故,已如同郦道元的《水经注》一样,本身也成为另一种形式的“文学作品”而广泛流传。

清代史学大师章学诚说过:“凡欲经纪一方之文献,必立三家之学,而始可以通古人之遗意也。仿纪传正史之体而作志,仿律令典例之体而作掌故,仿《文选》《文苑》之体而作文征。三书相辅而行,阙一不可。”[16]其大意是:修志若要真实传承古人的遗愿旨趣,就须仿史体作志、仿典例记掌故、仿《文选》而征集相关的诗文作品,唯如此,才合乎规范。《景定建康志》是中国方志史上公认的良史名志,不仅以很大的篇幅裒录有关南京的诗词收入《文籍志·诗章》,且还在山川、城阙等志记载名胜古迹时,大量采摭前人的诗词予以印证,故而字里行间极富文学趣味。尤为可贵的是,《景定建康志》所征引的诗词作品,有的许多人其诗集早已散佚,而后代的有心人便从此志书中钩沉,使之重见天日。例如,南唐金陵诗人朱存,《至正金陵新志》有小传,称之“尝读吴大帝而下六朝书,具详历代兴亡成败之迹,南唐时,作览古诗二百章,章四句,前志多引为证云。”[17]事实上,所谓“览古诗二百章”早已亡佚,幸有《景定建康志》等史志为其保存了部分诗作,现均被当代学者童养年、陈尚君分别辑入《全唐诗续补遗》和《全唐诗续拾》中。再如北宋诗人杨备,相传为宋初名臣杨亿的弟弟,他也作过不少有关南京的诗歌,名为《金陵览古百题》,而实际上,他的诗作也大多散失了。好在《景定建康志》收录了他的“金陵览古诗”多达五十余首,这无疑可补《全宋诗》之缺,因此对文学而言,未尝不是一种很大的贡献。

元代学者张铉主纂的《至正金陵新志》,也是中华方志史上的一部精品。不过,该志没有像大多数方志一样设立《艺文志》或《文籍志》,也不像《景定建康志》那样在记载山川名胜时大量引证前人诗文,对其原因,张铉解释道:“历代以来,碑铭、记颂、诗赋、论辩、乐府、叙赞诸作,已具周氏、戚氏二志,不复详载”。其意很明确:金陵历代的艺文,在《景定建康志》和元代集庆(今南京)人戚光编纂的《集庆续志》中已很详尽,故而不再刊载。但即便如此,该志仍广征博引,所征引的文献多达一百种,其中也包括《金陵览古诗》《金陵百咏》《诸家文集诗集》等文学作品。而文笔简约、词章典雅,才是《至正金陵新志》的著述特色之一。正因为如此,张铉适度将词章融入简约的叙述中,效果也照样文采灿然。例如,其《田赋志》记载地方物产“金陵春”酒、紫毫笔、雨花台五色石时,分别引李白、白居易、朱希真的诗句予以渲染,由此营造出辞章之美的意境,让人过目难忘。故而清代学人评价该志说:“其学问博雅,故荟萃损益,本末灿然,无后来地志家附会丛杂之病。”[18]

明清时期的南京方志,编纂手法已呈多样化,如《万历应天府志》、〔康熙〕《江宁府志》(陈开虞本)等,皆不列《艺文志》以辑录辞章,而是在《山川志》之类的章节中,依据词条以广引诗文。例如,《万历应天府志》在记载神烈山(钟山)景物时,引古诗多达十三首,不可谓不繁富;在介绍莫愁湖时,不仅摭入晚唐诗人吴融的七律“莫愁家住石城西”予以印证,还收录南朝乐府《莫愁乐》以应景。而〔康熙〕《江宁府志》(陈开虞本)更是如此,由于已是清代,故明诗被大量采集。如《山川志》“秦淮”词条下,除了照例收录唐人杜牧《泊秦淮》、罗隐《秦淮夜泊》外,其余皆明诗:杨希淳《秦淮曲》、何湛之《午日秦淮泛舟行》、于慎行《秦淮诗》、马世奇《秦淮曲》(三首)、周亮工《秦淮诗》(四首)。在“后湖”(玄武湖)词条下,除了征引南朝诗两首、明诗三首外,更有计宗道的《过后湖记》十分亮眼。此文虽不足四百言,但极具明代小品文的语言张力,寥寥数语,便描绘出后湖美若仙境景象:“命舟行,可七八里许,一望渺漫,光映上下,微风播扬,文漪聿兴,荡漾烟波之上,莫不情畅神爽,若游仙焉……”

在清代诸多的南京方志中,诗人袁枚担纲修纂的〔乾隆〕《江宁县新志》似乎更有文学旨趣。其一,他用亦骈亦散的文体为每个章节所撰写的“论曰”,无不文笔灵动,辞采飞扬,其本身就是一篇篇足以赏读的美文;其次,其《艺文志》中裒辑了大量的吟咏南京的诗歌,其中还有不少作品,如屈大均、钱澄之等,均为“遗民”诗人的诗作,袁枚颇有要将他们的人文情怀传播后世的意味。

南京方志宝库中那些篇幅不大的专志,如《献花岩志》《牛首山志》《栖霞小志》等,由于所志对象或山水形胜,或人文名迹,所以专志的本身就充满文学趣味;而这些专志往往还载有许多名流题咏,因此更具可读性。于是,方志因文学而生辉,文学借方志以传承,故而当我们阅读这些专志时,便会不知不觉地沉浸在登临之美、辞章之美所营造的氛围中,深受审美情趣之熏陶。可以想象,这对于激励成长,壮阔情怀,自当不无裨益。对此,我们远隔时空,一样可以从明代南京籍状元焦竑的《<献花岩志>序》听到历史的共鸣:“(此志)一则品题山川宗庙之琳琅,一则激扬材美东南之竹箭,后世考者,其在斯言。”焦竑所谓“东南竹箭”典出《尔雅》,乃比喻优秀人才之意。可见,在品题南京山川之美的同时,也激扬了优秀人才;而后代阅读考据的人,也一样会这样,这恐怕就是方志中的文学元素所具有的“润物细无声”的审美效应。