汉代农耕画像石模式化生产与意义表达

2023-10-18解树明

解树明

提 要:中国古代农耕图始于战国青铜器采桑纹饰,至汉代农耕画像石初具规模。学界已有研究认为汉画像农耕图主要展示了汉代的农业生产技术,但实际情况并非如此。汉代农耕画像石以相同的“母本”进行模式化生产,意在表达孝子的孝亲养老之情。孝子借助一系列具有象征性的农耕、纺织图像,寄寓祈求逝者灵魂不息、富贵永葆,子孙后代绵延不绝、生生不息的愿望。

汉画像为汉代墓室、祠堂、石阙等丧葬建筑物构件上的雕绘内容,主要包括历史故事、神话传说、生产劳动、楼台建筑、乐舞百戏等,可谓内容丰富,包罗万象。因此著名历史学家翦伯赞先生称汉画像“几乎可以成为一部绣像的汉代史”。1翦伯赞:《秦汉史·序》,北京:北京大学出版社,1983年,第5页。汉画像中以生产劳动为题材的画像内容,主要包括农耕、纺织、酿酒等生产生活场景。以往学者多侧重于研究汉画像牛耕纺织图所反映的汉代牛耕技术和纺织工艺,2张宣逸:《汉代画像中的“牛耕图”》,《农业考古》,2020年第4期。并认为汉画像中的农业生产活动是对汉代社会生活的真实反映,3朱存明等:《民俗之雅:汉画像中的民俗研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2019年,第62页。这其实只是一种“技术幻象”。4王加华:《技术传播的“幻象”:中国古代<耕织图>功能再探析》,《中国社会经济史研究》,2016年第2期。通过研究汉画像农耕图,我们发现画像石农耕图呈现出模式化的生产特点,汉画像农耕图无意于展现汉代农耕、纺织技术,更谈不上传播汉代农耕、纺织等生产技术。而是画像石生产者(主要代替孝子)通过一系列象征性、符号化的农耕、纺织图像,来满足逝者在彼世的衣食需求,从而达到所谓孝道的表达,并祈求子孙后代能够绵延不绝、生生不息。

一、汉代农耕图画像石的模式化生产

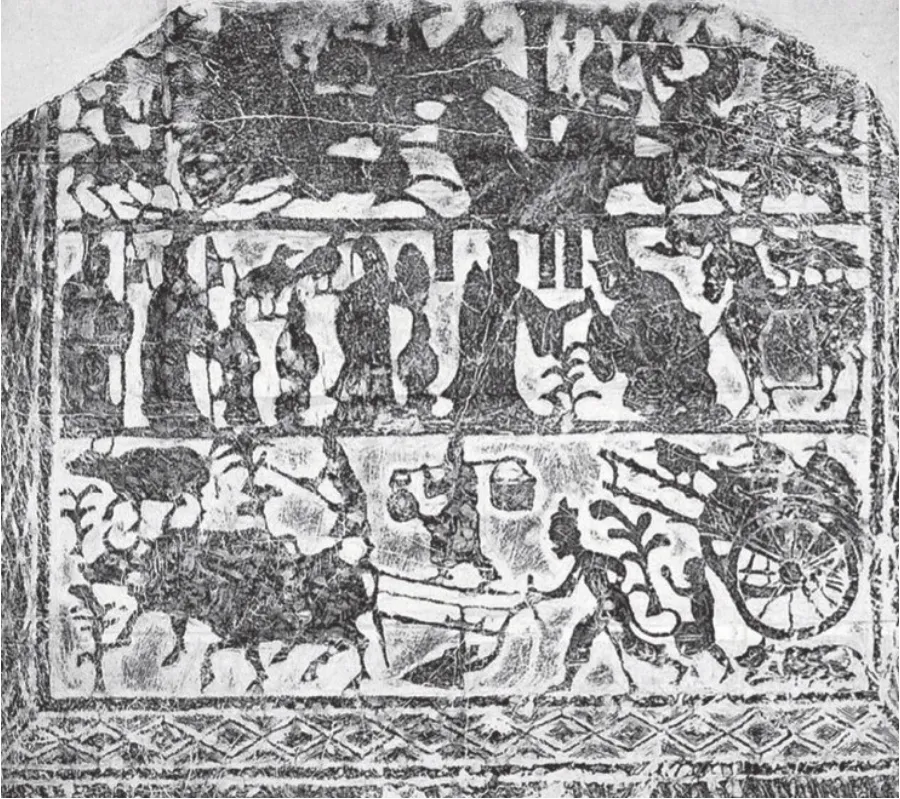

图一:陕西绥德汉代王得元墓中的《牛耕图》画像石1图片来源:李琰:《陕北汉画像石<牛耕图>美术赏析》,《名作欣赏》,2016年第14期。

汉代农耕画像石主要分布在今天的陕北、鲁西南、江苏徐州、四川等地区,除四川地区以外,其他3个地区多以牛耕图像为主。汉代农耕画像石的生产呈现出地域化的特点,每个地区的农耕图像又具有模式化的生产特点,这种模式化主要体现在画像石农耕题材“母本”的相同,农耕图所依附的建筑构件载体相同。相比于鲁、苏两地,陕北出土的汉画像农耕图模式化特征最为明显。

陕北地区的汉画像石农耕图主要分布在绥德、米脂、靖边三县,三县市毗邻,所出土的画像石农耕图依据的“母本”也相同,尤其是农耕图中的耕牛形象。耕牛作为一个独立的“母本”单位,可以刊刻在墓室任何需要的地方。如石工可以在耕牛身后增加一辆板车,这样耕牛的身份便转换成了拉车之牛,也可以将多头牛放在一起,以此展现牛群的形象。但是无论耕牛处在何种位置,它们的行走姿态、体格大小都没有发生变化。这也就是耕牛“母本”的广泛应用。

首先,同一墓室的牛耕画像石,若牛耕图雕刻在墓门两侧的立柱(或门框)上,两侧牛耕图相同,二者相对称。如陕西绥德县出土的东汉永元十二年(100)王得元墓墓室左壁石刻门框立柱上的《牛耕图》(图一),左右两根立柱所刻内容一致,为左右对称式,每根立柱所刻内容分4层,最下面两层为牛耕、嘉禾图,第三层为一位农夫一手举长鞭赶牛,一手扶犁耕地,耕牛的侧面为一棵茂盛的树木作为背景。值得注意的是,右侧立柱中的耕牛,与立柱上方门楣中正在行走的4头牛,在形态、大小等方面均完全相同。立柱中的耕牛只不过是增加了犁具和农夫,以此表达耕地的状态,牛还是那头可以随处安放的“母本”牛。虽然左右两侧立柱中的耕牛呈抵触之势,但是,若将左侧立柱中的耕牛翻转180度,则与右侧立柱中的耕牛完全重合。也就是说,当时的画像石生产者是用同一个牛的母本分别在墓门立柱、门楣上进行雕刻,这里的牛与其他单体物象一样,作为一个独立的图像单元,2刘影:《陕北汉代画像石中图谱式粉本的运用》,《天津美术学院学报》,2022年第4期。被运用在整个墓室所需要的地方。因此,可以推测这里作为独立“母本”的牛,应该是事先剪裁好的“牛样子”(类似于鞋样)。信立祥先生曾提到过:“在陕北的绥德、米脂等地发现的汉墓画像石上,经常可以看到物像边缘清晰保留着的底稿墨线痕迹,有的墨线在石工雕刻图像时刻去一半,有的则完整保留,说明这种墨线是在石工雕刻图像之前绘制上去的。”3信立祥:《汉代画像石综合研究》,北京:文物出版社,2000年,第25页。从信立祥先生的描述中可以证明,绥德王得元墓中的画像牛形象应该是画工(或刻工)根据“牛样子”钩摹出牛的轮廓,然后运用减地雕刻手法,雕刻出不同位置中牛的形象。如王得元墓墓室内右壁石刻门框立柱分5层,最下面一层为牛车,赶车人正坐在车上,驱赶着牛行进(图二),这里的拉车之牛,再次印证了王得元墓室中的画像牛拥有同一个母本。

图二:绥德王得元墓门立柱1图片来源:陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会编:《陕北东汉画象石刻选集》,北京:文物出版社,1959年,第23页。

图三:米脂牛文明墓门立柱2图片来源:张小华:《左图右史说牛耕》,《中国多媒体与网络教学学报》,2016年第6期。

图四:靖边出土墓门立柱3图片来源:《汉画像里的“石上千秋”:儒风往事,禾粟盈仓,三晋遗珍》,“澎湃新闻网”。https://baijiahaο.baidu.cοm/s?id=16789 44637749025813&wfr=spider&fοr=pc,2020年9月27日。

其次,绥德地区出土的其他汉墓画像石,也存在运用相同“母本”的现象,如1957年绥德文化馆在四十里铺、五里店、苏家圪凹、贺家湾收集到大量的汉画像石,4陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会编:《陕北东汉画象石刻选集》,第80页。其中有一块为石刻门楣画像石,从左到右,分别为两只奔跑的鹿,紧随其后者是骑马射鹿之人,后面还有一人骑马,二人乘坐马车,又有一人正在喂马,最右侧为三头缓步前行的牛,这3头牛行走的步伐,体格的大小均完全一致。5陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会编:《陕北东汉画象石刻选集》,第90页。将这3头牛与王得元墓室画像牛相对比,可以清楚地发现,这3头牛与王得元墓室画像牛在体格、姿态等方面完全相同。1957年绥德文化馆收集的这批画像石,其中有一块画像石刻有题记,题记内容为“永元十五年三月十九日造作居”,6陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会编:《陕北东汉画象石刻选集》,第82页。文字方正凸起,与画像刊刻方法相同,为减地刻法。从题记内容可以推测,绥德文化馆收集的这批画像石,其中有一部分是在这一年生产的。同样是出土于绥德县的王得元墓也有一块画像石题记,该题记位于墓室内后壁中间位置,内容为“永元十二年四月八日王得元室宅”,7陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会编:《陕北东汉画象石刻选集》,第27页。文字刻法、字体均与“永元十五年”刻石题记相同,而“永元十二年(100)”与“永元十五年(103)”前后相差三年,也就是说,绥德地区出土的这批画像石,包括王得元墓画像石,极有可能是同一批刻工生产的。

再次,扩展到整个陕北地区,其他如米脂、靖边两地也有汉画像石牛耕图的出土,这两地的牛耕图所用“母本”与绥德地区牛耕图的“母本”相同。1971年陕西米脂县官庄村汉代牛文明墓出土一块牛耕图画像石,原石现藏陕西碑林博物馆。牛文明墓画像石牛耕图刊刻在前墓室内门框上,也就是墓门立柱上(图三),牛耕图处于整幅画像的最下面两层,整幅画像共分3层,第一层又分左右两栏,左栏两层,右栏4格,分别刻画树木、禽兽、人物;第二层为12株茁壮的谷子,谷穗硕长向左下垂,寓意收成美好;第三层为二牛抬杠犁地图,二牛在前,面向左侧,农夫在后双手扶犁前行,耕牛之前又有一棵植物作为画面装饰,1中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,北京:中国农业出版社,1996年,第25页。根据谷穗的下垂方向和耕牛的朝向,可以判定此墓门立柱应为门框右侧立柱。

而出土于陕西省榆林市靖边县寨山村的牛耕图(图四),正与米脂县牛文明墓出图的牛耕图相反,寨山村画像石原石现藏榆林市汉画像石博物馆,据相关研究者介绍称:

(画像石)纵137厘米,横37厘米,画面采用分栏分格的构图方式,自上而下分为五格:第一格又分内外两栏,外栏三格,分别刻女娲、麒麟、卧鹿、舞伎;内栏分上下两格,上刻西王母高居昆仑仙境图,下刻一舞女挥舞长袖,后一人戴冠着袍跽坐于地。第二格刻谷穗图和家禽图。第三格刻二牛抬杠式牛耕图。第四格刻一玄武。第五格刻一翼龙。2《汉画像里的“石上千秋”:儒风往事,禾粟盈仓,三晋遗珍》,“澎湃新闻网”。https://baijiahaο.baidu.cοm/s?id=1678944637749 025813&wfr=spider&fοr=pc,2020年9月27日。

与米脂县牛文明墓出土的牛耕图相比,榆林县寨山村出土的牛耕图第二层的谷穗垂向右侧,增加的两只家禽姿态不一,一只往前走,一只向后回顾,而第三层二牛抬杠犁地图则与米脂县牛文明墓牛耕图一致,无论从农夫的穿着、神情,还是耕牛所用的农具,以及系牛的方法,二者均相同,唯一有区别的地方是榆林县寨山村出土的牛耕图,两只耕牛的体格略显瘦小。造成两地耕牛体格不同的原因,主要是榆林县寨山村出土的牛耕图分上下5层,较米脂县牛文明墓牛耕图增多两层,榆林县寨山村牛耕图的刻工为了将众多内容安排在一根面积狭窄的立柱上,必须压缩原本可以占两层多的牛耕图为一层。当然,无论榆林县寨山村牛耕图的刻工如何压缩二牛抬杠犁地图的空间,均可以明显地看出,寨山村牛耕图与牛文明农耕图所用“母本”一致。

若将米脂、榆林两县出土的汉画像牛耕图与绥德县出土的牛耕图相对比,三县市的牛耕图中耕牛的“母本”是相同的,无论刻工在具体刊刻中如何改变耕牛的朝向,他们所用的“母本”均一致。另外,米脂县牛文明墓出土的一则画像石题记,称“永初元年九月十六日牛文明,千万岁室,长利长孙”,3永田英正:《汉代石刻集成·図版·釈文篇》,京都:株式会社同朋社出版,1994年,第47頁。此则题记文字形体、刻法均与绥德王得元墓题记一致,从时间上看牛文明较王得元墓早11年,但是这11年当中,甚至到绥德县另外一块刻有“永元十五年”的画像石题记之时,整个陕北地区的刻工应该是同一批,他们使用相同的画像石“母本”。陕北这批刻工在当时批量生产出内容相同的画像石,形成了当地的画像石产业链。同样,山东鲁西南地区、江苏徐州地区出土的农耕画像石也呈现出地域特点,刻工在刊刻农耕图时,往往会运用相同的“母本”,进行模式化、规模化的生产,以满足当地丧葬习俗的需要。也就是杨爱国先生所说的:“当时存在数量可观的画像石作坊,大量存在的画像石建筑和零散画像石则表明,消费群体人数众多,画像石产业链完整。”4杨爱国:《汉代画像石产业链研究》,《考古与文物》,2023年第1期。

综上所述,从陕北三县出土的牛耕图画像石可知,大量的牛耕图多是刊刻在墓门门框左右立柱上,而非刊刻在墓室中的主要位置,如前文提到的绥德王得元墓中牛耕图就是刻在墓门门框立柱的最下面两层。王得元墓门左右两根立柱雕刻内容一致,从上到下共分4层,第一层为鸟兽树木图,有仙鹤、鹿、飞鸟、大树;第二层为麒麟;第三层刻有一棵茂盛的扶桑树,树下有一农夫正在挥鞭驱赶耕牛。牛耕图的下层,也就是墓门立柱最下一层刻有5棵茁壮成长的嘉禾,丰硕的谷穗均呈下垂式,寓意丰收在即。5中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第27页。陕北地区米脂、靖边两地出土的牛耕图同样被刻工安排在墓门立柱的最下层,而非居于主要位置,正如夏亨廉、林正同二位先生在《汉代农业画像概述》所说的:

图五:1933年出土于山东滕县黄家岭的《耕耱画像石》1图片来源:中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第24页。

在大量反映汉代统治阶层穷奢极欲生活的画像中,间或也出现一些反映劳动人民从事农业生产活动的场面。如农耕纺织、渔猎采集、收获加工等形象。尽管这些画面在整幅构图中往往处于附属地位,所表现的也仅仅是统治者借以夸耀其养尊处优的富裕生活和拥有土地及依附奴仆众多的一种陪衬。2中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像概述》,第2页。

农耕纺织图处于整个墓室画像石的附属位置,加之当时刻工以其模式化的生产方式生产大量农耕画像石,便可以充分说明,汉画像中的农耕图并非要表现汉代农业生产技术,也很难说是汉代劳动人民“创造社会财富的真实再现”。

二、敬老养老是汉代农耕画像石的思想主题

中国历来就有重农的传统,农业是“立国之本”。3王加华:《形式即意义:重农、劝农传统与中国古代耕织图绘制》,《开放时代》,2022年第3期。在古代中国,孝亲养老的经济基础便是农业生产。元代翰林学士王磐在《农桑辑要序》中称:

读《孟子》书,见其论说王道,丁宁反覆,皆不出乎“夫耕、妇蚕,五鸡二彘,无失其时;老者衣帛食肉,黎民不饥不寒”数十字而已。大哉,农桑之业!真斯民衣食之源,有国者富强之本。王者所以兴教化、厚风俗、敦孝悌、崇礼让、致太平,跻斯民于仁寿,未有不权舆于此者矣!4元司农司编,石声汉校注:《农桑辑要校注》,北京:中华书局,2014年,第1页。

可见,农桑之业自古以来就是“兴教化、敦孝悌”的物质基础,汉代画像石中的农耕图也充分体现了这一点。

《汉代农业画像砖石》在农耕纺织部分收录了1933年出土于山东滕县黄家岭的《耕耱画像石》一图(图五),并介绍到:

拓片,纵55厘米,横187厘米。画像石分为二层,上层为迎谒和锻造兵器场面。下层为耕作场面:画面中间有一男子扶犁耦耕,一牛一马拉犁。其后有一男子操耙耱地。耦耕者前方有三人持锄耘地,一人端着水罐似在浇水。画像左侧有一妇女挑着担子,带着两个小孩朝田间走,似为送饭而来。值得注意的是,画像右侧大树下有一人持杖而坐,当为监督农民劳动的监工。这幅画像石反映了汉代地主庄园依附农民集体耕作的真实情景,也是最早反映以畜力引耙耱地的具体形象,是反映汉代整地情形的珍贵资料。5中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第24页。

介绍称画像石右侧大树下持杖而坐者为监督农民劳动的监工,此说似乎不确。树下持杖而坐者应为农耕经验丰富的老者,仔细观察树下老者可以发现,老者手持拐杖席地而坐,背部凸起,这说明老人已经驼背,需要拄杖而行,不能从事农业生产。老者目视前方,注视着前方青壮年们的农业生产活动,以便随时指导。这种老人持杖而坐的农耕图像,不仅体现在汉画像中,南宋楼璹创作的体系化《耕织图》同样继承了前人尊敬农耕经验丰富老者的传统,如《耕图》第一幅《浸种》,画中老者手持拐杖站在房舍前,房前是池塘,塘上一人正在传递装有种子的筠篮给池中之人,池中之人作双手接应状,老人对两位浸种者似有所语。而“浸种”环节为什么设置一位持杖而立的老人呢?浸种是农业生产的第一步,浸种成功与否直接关系到一年的收成,因此楼璹在《浸种诗》中写到:“溪头夜雨足,门外春水生。筠篮浸浅碧,嘉谷抽新萌。西畴将有事,耒耜随晨兴。只鸡祭句茫,再拜祈秋成。”1程杰、张晓蕾编辑校注:《古代耕织图诗汇编校注》,北京:中国农业出版社,2022年,第3页。从浸种开始,农业生产者就需要兢兢业业,不敢有一点马虎,以祈求秋天的丰收。而何时浸种,浸种多长时间,都需要有经验的人严格把控,具有丰富农业生产经验的老者恰恰在此时起到重要的指导作用。每当在生产的关键环节都会有老者的出现,如“初秧”“三耘”“收刈”“登场”等,这些关键的生产环节,贯穿农业生产的始终,这就充分体现出中国历来尊老、敬老的优良传统。

楼璹《耕图》最后一幅是《入仓》,但是楼图之后明代邝璠的《便民图纂》于《耕图》最后增加了《田家乐》一图。2王红谊:《中国古代耕织图》,北京:红旗出版社,2009年,第397页。《田家乐》一图的增加主要是为了缓和日益突出的地主与佃农的阶级矛盾,3杜新豪:《证史与阐幽:明代中后期日用类书中的耕织图研究》,《民俗研究》,2022年第4期。因为《田家乐》的上一幅图是《上仓》,这里的“上仓”,并不是农民收获的粮食全部归入自己的粮仓,而是上交到地主或官府的粮仓。《上仓》一图的《竹枝词》已明确交代“秋成先要纳官粮,好米将来送上仓。销过仓由方是了,别无私债挂心肠”,4程杰、张晓蕾编辑校注:《古代耕织图诗汇编校注》,第107页。农民先将收获的粮食缴纳官粮,剩下的才能由自己支配,一年的辛苦已无“私债挂心肠”,对于农民来说是值得庆贺的。当我们细观《田家乐》一图时,还可以发现老者这一贯穿农业生产始终,但是并未直接参与农业生产的角色,再一次出现。老者坐在桌子的上首位置,背后是供桌,面前放着丰硕的食物,与大家一起庆祝一年的丰收。这也进一步说明了,虽然老人已经没有劳动生产的体力,但是他们仍然是农业生产经验、农业生产技能的传授者,5解丹:《清殿版<御制耕织图>研究》,西安美术学院博士学位论文,2015年。他们同样可以享受丰收的果实。

到清代,康熙命宫廷画师焦秉贞根据楼璹《耕织图》重绘《耕织》二图,焦图与楼图相比,《耕图》部分增加了《初秧》《祭神》二图,《织图》部分删除了《下蚕》《喂蚕》《一眠》三图,增加《染色》《成衣》二图。6王红谊:《中国古代耕织图》,第128页。《祭神》紧随《入仓》图之后,是《耕图》的最后一幅图。焦图中的《祭神》图由明代邝璠《便民图纂·田家乐》发展而来,虽然此图中没有了农民欢聚一堂的内容,但是老者这一形象仍然存在,他们带领族人祭祀农神,祈求来年丰收。因此可以说,老者既是农业生产经验的传授者,又是果实的享受者,还是祭祀的主持者,这充分体现了中国自古以来的尊老敬老、孝敬老人的传统,是孝道在农业生产生活中的有力表达。

当然,这种农业生产中对老人孝道的表达,早就存在于汉画像石中,如四川成都曾家包出土的《养老图》(图六),该图位于曾家包一号汉墓左后室后壁上,由3块画像石构成:

图六:四川成都曾家包汉墓《农耕养老图》1图片来源:中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第43页。

上部为双羊嘉禾图,均为祥瑞的象征。下部为庄园图,表现庄园内的各种情景,上部左侧为一谷仓,上有两个通空气用的天窗。仓侧一棵棕树,树下跪坐一持鸠杖的老人,正准备接受从房中走出者捧送的谷物。这是表现的汉代“养老”的习俗。左侧一庑殿式顶双层楼,有回廊。楼上一衣冠整饰者(可能为墓主人)倚栏端坐,傍有一侍女捧来物品。楼下房门半开,一人探露身,这与西南汉代画像中常见的仙人半开门画面相同。其下部为一干栏式谷仓,仓侧一株树,仓前二人并列正在踩碓加工谷物。碓左边有一耕者,正持锄在水芋地里劳作。再左边为4块水田和2块相通的水塘。田内长有稻禾,而塘内有小船、鸭、鲶鱼、鲤鱼、莲荷等。2罗二虎:《西南汉代画像与画像墓研究》,四川大学博士学位论文,2002年。

老者手持鸠杖,与汉朝的养老制度相一致,《后汉书·礼仪志中》:“仲秋之月,县道皆案户比民,年始七十者,授之以王杖,餔之糜粥。八十九十,礼有加赐。王杖长九尺,端以鸠鸟为饰。鸠者,不噎之鸟也,欲老人不噎。”3范晔:《后汉书》,《志第五·礼仪中》,北京:中华书局,1965年,第3124页。汉代有赠送老人鸠杖的礼仪,并形成当时的敬老养老制度,这里的鸠杖是汉代养老制度的象征。张道一先生曾考证,汉代的鸠杖之制还与汉高祖有关,并提到“王先谦集解引惠栋说:‘《风俗通》云:汉高祖与项籍战京索间,遁丛薄中。时有鸠鸣其上,追者不疑,遂得脱。及即位,异此鸟,故作鸠杖,赐老人也。’”4张道一:《画像石鉴赏:看得见的汉朝生活图志》,北京:文化艺术出版社,2018年,第222页。

两汉之时,国家提出“以孝治天下”,举孝廉成为人们进仕的重要通道。生以养,死以葬,孝子为表现对父母的孝道,往往不惜倾家荡产厚葬父母,大量的画像石题记多有记载。如《武氏石阙铭》就对建造石室、石阙,刊刻墓碑巨额花费的记载:“建和元年,大岁在丁亥,三月庚戌朔,四日癸丑,孝子武始公、弟绥宗、景兴、开明使石工孟李、李弟卯造此阙,直钱十五万。孙宗作师子,直四万。”5高文:《汉碑集释》,开封:河南大学出版社,1997年,第86页。值得注意的是,逝者的孝子贤孙花费巨额财产建造石室、石阙,雕刻农耕、纺织、燕飨、舞乐图,看似是在表达对逝者能够享受地下世界荣华富贵的美好期许,实际上,这种美好期许并非表达他们真正的孝心,而是与当时竞相攀比的厚葬风气和追求为官仕进的私欲心理有关,因此各种“伪孝”萌生。杨树达先生在《汉代婚丧礼俗考》中曾提到“汉代厚葬之风特盛,至有约其父母之供养以豫储父母没后之用者”。6杨树达:《汉代婚丧礼俗考》,上海:上海古籍出版社,2013年,第98页。汉代相关文献也有对这种“生不极养,死乃崇丧”的记载,如《潜夫论·务本篇》:“养生顺志,所以为孝也。今多违志俭养,约生以待终。终没之后,乃崇饬丧纪以言孝,盛飨宾旅以求名,诬善之徒,从而称之,此乱孝悌之真行,而误后生之痛者也。”7王符撰,汪继培笺,彭铎校正:《潜夫论笺校正》卷1,《务本第二》,北京:中华书局,1985年,第20页。

汉代以孝为名实行厚葬,从而助长了厚葬的攀比之风,尤其是东汉后期日甚一日,魏晋之时,鉴于东汉厚葬带来的弊端,朝廷屡颁禁碑令。据《宋书》记载:“汉以后,天下送死奢靡,多作石室石兽碑铭等物。建安十年,魏武帝以天下雕弊,下令不得厚葬,又禁立碑。”8沈约:《宋书》卷15,《礼志第五》,北京:中华书局,1974年,第407页。此后晋武帝、晋元帝均有禁碑之令。魏晋时期禁止厚葬,禁止建造石室、刊刻碑石的结果,促使了墓葬由石室转变为砖室,画像石的制作转变为墓室壁画的绘制,墓碑转变为地下埋藏的墓志铭。农耕图作为墓室装饰不可或缺的题材,也因墓室建筑材料的变化而发生改变,由之前雕刻而成的画像石,改变为画像砖壁画。因为从制作成本来看,画像砖壁画的制作成本要低于画像石,在一定程度上减少了丧葬的花费。

三、汉代农耕画像石中的生命意识

汉代画像石中的农耕图所描绘的生产生活场景,意在表达逝者灵魂不泯,永获“长生”,生命在另一个世界中能够衣食无忧、永葆荣华富贵,同时又希望这种富足生活能长宜子孙、生生不息。因此可以说汉画像中的农耕图表达的意蕴具有双重属性,既是对逝者死后世界的美好设想,努力为逝者营造一个彼岸的“幸福家园”,1[美]巫鸿著,施杰译:《黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬》,北京:生活·读书·新知三联出版社,2016年,第62页。又是对现实世界子孙后代的美好祝愿。

首先,土地反复耕种,庄稼茁壮成长,寓意生命的不息,进而象征逝者灵魂不泯,永获“长生”。前文提到陕北地区的画像石牛耕图主要刊刻在墓门门框左右立柱上,而非刊刻在墓室中的主要位置,如绥德王得元墓中牛耕图就是刻在墓门门框立柱的最下面两层。王得元墓门立柱所刻内容共分4层,除第二层刻有麒麟外,其他三层均刻有树木、庄稼,即便第三层为牛耕图,但第三层仍然以一棵茂盛的扶桑树为背景,最下一层刻有5棵茁壮成长的嘉禾,丰硕的谷穗均呈下垂式。而墓门左右刊刻众多的动植物图像是有深刻内涵的,正如保罗·克劳瑟(Paul Crοwther)所说的:

图像所再现的,以及它们所使用的再现方式,可以明指或者暗指更为宏大的象征性含义,这些含义超越了视觉行动的范围,例如,虽然我们可以说被描绘的东西所象征的,是国家的勇气或者自然的野性。但是,就严格的图像语言而言,我们看到的只是一头狮子。那些更为宏大的关联,是基于对图像创作的语境以及认知用途的理解(或者是通过相伴随的语言性描述的使用),而得以实现的。这些关联乃是源于图像与逻辑性的外部要素之间的关系,而非源于图像自身的独特性。2[英]保罗·克劳瑟著,李牧译:《视觉艺术的现象学》,南京:南京大学出版社,2021年,第51页。

很显然,在墓门立柱作为雕刻动植物图案的载体,尤其是农耕图像的雕刻并非是要展现汉代农业如何发达,农业技术如何先进,而是有其特殊意义。著名汉画像研究专家朱存明先生曾说:“墓室的门就是阴阳的交界处,是生的世界与死的世界的交叉点,是现实世界与另一个不可知的世界的隔离带,生死在此相分,死者被葬入墓室,就是进入另一个世界,也就踏上了升仙路。”3朱存明:《汉画像之美:汉画像与中国传统审美观念研究》,北京:商务印书馆,2011年,第191页。祥瑞、牛马、异兽、树木、庄稼象征着生命的存在与美好,茁壮成长的嘉禾、干劲十足的耕牛象征着逝者在另一个世界中旺盛的生命力和永恒不泯的灵魂。有学者曾研究称:“在陕北东汉画像石神异世界中,一切飞禽走兽,神山仙草都具有永恒的生命力,而且还有着一定的超能量,这些飞禽走兽、神山仙草与神仙群共同构成一个神秘的生存空间,这个空间中的一切主宰着人生老病死与祸福吉祥。”4吴佩英:《陕北东汉画像石研究》,上海大学博士学位论文,2013年。

而一些墓门立柱画像石题记,也证实了建造墓室的人希望逝者灵魂不泯、永获长生的愿望。如1953年在陕西省绥德县发现的《郭稚文画像石墓题记》,该题记刻于墓内主室门左右两侧门框,曰“永元十五年三月十九日造作居”“圜阳西乡榆里郭稚文万岁室宅”。5陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会编:《陕北东汉画象石刻选集》,第82—83页。又如1992年出土于山西省离石市马茂庄十四号汉墓中的画像石题记,题记内容为“汉故西河圜阳守令平周牛公产万岁之宅兆”,6徐玉立编:《汉碑全集》,郑州:河南美术出版社,2006年,第1581页。该题记同样是刻在墓门立柱上。类似的题记还有很多,均表达了逝者灵魂可以永久依托在此,这也说明了墓门作为画像载体对于逝者灵魂永生的重要性。

图七:江苏省睢宁县双沟地区出土的《牛耕图》1图片来源:中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第22页。

其次,辛勤的农夫织妇、饱满下垂的果实,寓意墓主人永享富足,同时寄托了孝子祈求祖先庇佑,实现绵延富贵、荣华不息的愿望。汉画像中的农业生产生活资料丰富多彩,农耕纺织、粮食加工、庖厨酿造等生产活动,均是为了满足墓主人在往生世界中的衣食所需。如出土于江苏睢宁县双沟地区的《农耕图》(图七),2张道一:《画像石鉴赏:看得见的汉朝生活图志》,第227页。该画像石共分3层,上两层为神仙故事和迎见拜谒图,第三层为《农耕图》,图中有3人正在农田里劳作,一人箪食壶浆,给3位劳作者送饭,一位农夫正在锄地,前面有一头小牛正在悠闲觅食。画面主体部分为牛耕图,一位农夫手扶耕犁,前面有两头牛拉犁的速度很快,农夫大步紧跟,后面有一孩童提篮播种。画面中还有一辆牛车,停在地头,车上满载物品,应为收获的粮食,又3只鸟站立车上,似在啄食,车旁趴着一条狗,注视着主人的劳作。画面的空白之处又安插了4株谷穗饱满的庄稼。整个画面运用象征性的手法,描绘了农耕生产的多个环节,从耕地、播种、除草,再到收获。当然,这里的几株嘉禾,同样运用象征性的手法,谷物果实饱满,寓意丰收的景象。画面中送饭的场景,意在表达农业生产繁忙的景象。

果实收获之后,还需要进一步加工,因此汉画像石中还有大量的粮食加工图,如1956年出土于四川省彭县太平乡的《舂碓图》和1986年出土于四川省邛崃县的《舂碓入仓图》,《舂碓入仓图》整个画面:

上部是一座典型的干栏式建筑,正面为粮仓,右侧为居室。左侧一人正负重登梯往楼仓运送粮食,阁楼回栏上有两只公鸡正在觅食争斗。仓楼下的天井中,有一对杵臼,两人手扶扶架,足踏杵端而碓,另一人手持长棍立于臼前翻搅谷物。臼旁已有一堆舂完的谷物,扶架边上有一圆型石磨。左侧残处有一堆尚待加工的谷。谷仓之下斜支着一个筛秕糠的筛子,其上部有一个漏斗状的导谷架。3中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第49页。

整个画面表达了农民的辛勤劳动,而粮仓的设置,恰恰是墓主人富足生活的象征。与四川地区相同的是,陕北地区大量农耕画像石的出现,意在表达墓主人生活的富足安乐。据吴佩英《陕北东汉画像石研究》称:“陕北东汉画像石中的生活场景,充满了世俗生活的物质享乐,那些生产活动,也不是对现实的反映,它与神异世界紧密结合,为神异世界提供享乐的物质保证。”4吴佩英:《陕北东汉画像石研究》,第166页。此外,汉画像中的一些收租图,也在诠释着墓主人在死后世界拥有大量的田产,并永享食物的充足,以至灵魂不再挨饿。

图八:江苏省沛县地区出土的《纺织图》1图片来源:中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第53页。

汉代画像石中的农耕劳作、粮食生产,主要满足逝者的饮食需求,而汉画像中纺织图的出现,不仅满足逝者的穿衣需求,还嵌入新生生命的元素。汉画像纺织图主要集中在以徐州为中心的苏、鲁、皖三省交界地区,这一地区目前发现纺织图有29幅。5武利华:《徐州汉画像石通论》,北京:文化艺术出版社,2017年,第207页。纺织图中,以织妇身不离机为主题,表现织妇的辛勤劳动,以此来满足主人(主要指墓主人)的穿着需求。纺织图中最能体现织妇辛劳的是江苏沛县、铜山、新沂出土的3幅《纺织图》,江苏沛县《纺织图》从左到右分别描绘了织妇坐在织机前,中间有一人抱着婴儿递给织妇喂奶,右边刻有一辆纺车,一位妇女正在纺线,墙上挂着络丝用的籰等纺织工具(图八)。6中国农业博物馆编,夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,第53页。出土于江苏铜山、新沂两地的《纺织图》与沛县《纺织图》描绘内容相似,同样是织妇转身接婴儿,准备哺乳。江苏以外,安徽宿州出土的一块墓主名为胡元壬,刻于东汉建宁四年(171)的《宴乐纺织图》画像石,画面正中楼阁之下,有一织妇坐在织机前正哄逗婴儿,旁边又有一位纺线者。2张道一:《画像石鉴赏:看得见的汉朝生活图志》,第232页。以上几幅画像石《纺织图》,表达了一个共同的主题,也就是张道一先生所说的“‘哺乳不下机’的紧张劳作”场景。3张道一:《画像石鉴赏:看得见的汉朝生活图志》,第229页。对于织妇紧张劳作的描绘,后世体系化的《耕织图》也有继承,如康熙御制《耕织图》中的《织图》第十七图《织》,图中一位妇女正在房内织布,织机一旁放置蜡烛、茶壶、茶碗,还有一盘食物;织女背后,有一孩童正趴扶在栏杆上,并有一女子在孩童后保护,可以看出织妇为孩子的母亲,母亲忙于织布,不能与孩子亲近,孩童只得凭栏相望。从这一画面来看,此图充分展现了织女的辛勤劳作,正如康熙对此图的题诗所言:“从来蚕绩女功多,当念勤劳惜绮罗。织妇丝丝经手作,夜寒犹自未停梭。”4程杰、张晓蕾编辑校注:《古代耕织图诗汇编校注》,第191页。

以上几幅纺织图中,织妇的辛劳显而易见,与此同时,待哺的婴儿,以及旁观的幼童,隐藏的蕴意却常为人所忽视。婴儿和幼童是新生命的象征,他们的加入,一方面反映出织妇的忙碌与辛劳,另一方面也表达出生命与希望的绵延不息。

中国自古以来就有重农、劝农的传统,汉代农业生产发达,为当时的厚葬提供重要的经济基础。虽然汉画像石中农耕纺织图无意于展现汉代农业发展水平,5武利华:《徐州汉画像石通论》,第189页。但是众多汉代墓室之中出土的画像石农耕纺织图,却体现出汉代人强烈的生命意识。

四、结 语

汉代农耕画像石主要分布在今天的陕北、鲁西南、江苏徐州、四川等地区,不同地区的农耕画像石生产特点各不相同。每个地区又呈现出模式化的生产特点,陕北出土的农耕画像石模式化生产特征最为明显,其农耕图题材的画像“母本”和所依附的建筑构件载体相同。批量化、规模化生产的汉画像石农耕图,无意于展现和传播汉代农耕、纺织技术,而是画像石生产者(主要代替孝子)通过一系列具有象征性的农耕、纺织图像,来表达逝者的灵魂不灭,生命在另一个世界中能够衣食无忧,永葆荣华富贵。此外,茁壮成长的禾苗,果食累累的谷穗,织图中的婴童,寄托了孝子祈求祖先的庇佑,希望子孙后代能够绵延不绝、生生不息,永享富贵荣华。