奚志农 用影像保护自然

2023-10-18徐讯陈建田潇

徐讯 陈建 田潇

摄影 徐讯/人民画报

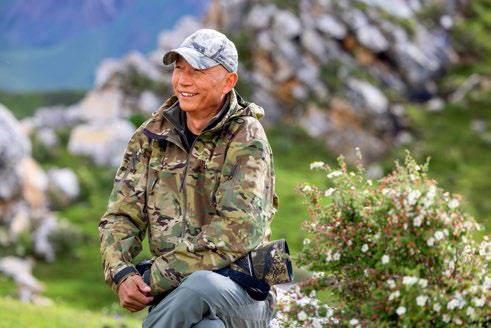

“我们所处的是三江源国家公园的澜沧江源园区,壮丽的澜沧江正在蜿蜒流淌,银露梅在我旁边绽放,在这样的一个环境当中,雪豹很多时候就在对面山坡上出现,所以这是我为什么第一次到了这个地方以后就迷上了一块这块土地的原因。”在昂赛乡岩羊坡前的一片高地上,奚志农接受《人民画报》的采访,讲起了他野外生涯的风晴雨雪,对“用影像保护自然”的理解与致知。

奚志农的故乡在云南省大理白族自治州南部的巍山彝族回族自治县,对鸟类的兴趣一直伴随着他的成长。他五岁时养过小麻雀,每天抓苍蝇喂给小麻雀吃,“后来小麻雀被‘喂家了’,吹个口哨,它就停在我肩膀上。”七岁时,奚志农被父亲接到昆明,少时印象,昆明是比巍山大得无边的城市。奚志农的舅舅在昆明郊区的一所疗养院工作,疗养院后面有座山。奚志农最期盼的就是放假去舅舅家,上山找鸟。1980年,奚志农读到了鸟类学家郑作新院士所作的文章—《让小鸟飞向理想的天空》,文中提到,中国的鸟类研究人员只有300人左右。奚志农便想:“如果我能去做鸟类研究—哪怕就当一个鸟类标本采集员该多好呀!”

1981年12月31日,中央电视台黄金时间播出了第一集《动物世界》。那年夏天,奚志农从昆明师范学院附属中学毕业,以5分之差高考落榜,接下来两年也未能敲开大学的大门。1983年高考结束后,在云南大学生物系教授、鸟类学专家王紫江的引荐下,19岁的奚志农加入科教片《鸟儿的乐园》摄制组,成为摄影助理的助理。那年冬天,他在纳帕海第一次见到黑颈鹤。为了拍到近景,摄制组借来黑颈鹤的标本放在草甸中辅助拍摄。他后来在演讲中提到,摄制组还专门请了动物园的技师来负责抓鸟养鸟,拍摄时用尼龙绳拴住鸟儿的腿放上枝头。因为这段经历,奚志农立志学摄影去拍摄飞翔的鸟。

1990年,奚志农的摄影作品《不能只剩下人》获得《大众摄影》举办的“奥林杯”风光组铜牌奖,画面中的主角是他在云南拍摄的白鹭。这一年,他成为了《动物世界》的临时摄影师。除了摄影,他还要对照专业词典校对解说词。《动物世界》的大部分素材源自国外,国内关于本土野生动物的影像记录非常匮乏,奚志农决意拍摄属于中国的《动物世界》。

1992年,奚志农回到云南,进入云南省林业厅的一个电视制作部门,负责宣传工作。同年5月,世界自然基金会在云南白马雪山开启了一项为期三年的滇金丝猴研究计划。

奚志农一直在努力拍摄云南野生动物,“拍摄滇金丝猴给我带来了巨大的诱惑与挑战”。11月,奚志农扛着林业厅刚买的摄像机,跟随研究团队进入白马雪山寻找滇金丝猴。从十九世纪末滇金丝猴在云南德钦被发现以来,除了极少数的研究人员在野外见到过,直到1992年,人类连它一张清晰的野外照片都没有得到过。

1993年9月15日,是奚志农第三次进入白马雪山寻找滇金丝猴的第六天,几乎要无功而返的时候,他和同伴发现了新鲜的猴粪,顺着猴粪一路追踪,他第一次看到了滇金丝猴,并拍下了人类历史上第一份清晰的滇金丝猴影像资料。镜头前,大公猴端坐在树上慢条斯理地吃着松萝,两只母猴依偎在它的两边。其中一只母猴还抱着一只可爱的婴猴,两只头一年出生的幼猴玩着游戏,不时发出“嘎嘎”的叫声。

那是奚志农永远铭记的一天,直至30年后的今天,他依旧会讲起这个改变他命运的动物,以及那段永生难忘的寻找经历。

1994年,随着研究课题结束,奚志农不得不停止了拍摄。这段追寻滇金丝猴的岁月跨越三年,奚志农六次进入白马雪山,长久的期待和寻找化为现实,他用摄影机记录了滇金丝猴的活动,留下了珍贵的影像资料。他和同伴所做的努力为日后的滇金丝猴保护奠定了坚实的基础。

1995年底,为保护德钦县将被砍伐的原始森林,奚志农四处奔走。最终,在多方支持下,滇金丝猴的森林被保住了。次年,在中央电视台《东方时空》栏目邀请下,奚志农成为《东方时空》的一名记者,并遇到了改变他命运的另一个物种—藏羚。

他第一次在野外看到藏羚是1997年9月,在喀喇昆仑山的河滩上,一只带着幼仔的母藏羚被他们突然而至的汽车惊起,拼命向对岸奔逃,出生两天左右的藏羚幼仔一动不动躺在河滩上,假装没看到人类。奚志农后来说起这只可爱的藏羚幼仔,嘴角都会带起一丝微笑。

1997年12月,奚志农深入可可西里,与“野牦牛队”一起,在气温零下40摄氏度的环境里追捕盗猎者,采集了大量关于藏羚盗猎和反盗猎的影像资料,引起了国内外公众对藏羚保护的关注。1998年,34岁的奚志农从《东方时空》辞职,他为自己创造了一个工作—野生动物摄影师,并全身心地投入到野生动物摄影、环境保护事业中。

他和滇金丝猴的缘分一直持续到今天;如今每年的6月和8月,在可可西里可以看到“高原精灵”藏羚迁徙穿越青藏公路,过往车辆在两侧等待的场景;2017年,当绿孔雀的栖息地遭到威胁时,奚志农义无反顾冲在第一线,在众人的努力下,红河流域的绿孔雀栖息地被国家划入生态保护红线范围。

影像与保护并行,他用镜头记录着这块土地的脆弱,也追随这个星球上最美的风景,在他的影像世界里,有滇金丝猴母亲带着孩子在林中飞跃的潇洒,成百上千的藏羚在风雪中迁徙的壮观场面,还曾有秦岭的山脊之上与秦岭羚牛的不期而遇……

“我觉得我特别幸运,我在追寻野生动物足迹的时候,在领略这个星球、领略我们中国大地上最美丽的风景,我觉得我有责任让更多的人了解这一切,这是我的天职和使命。”奚志农说。

奚志农很喜欢著名动物学家珍·古道爾的一段话:“唯有了解,才会关心;唯有关心,才会行动;唯有行动,生命才有希望。”

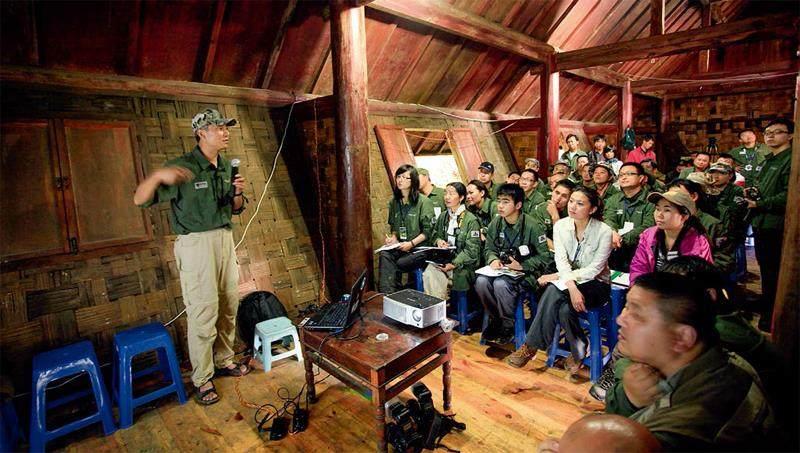

本着“用影像引起人们对野生动物关注”的初心,2002年,奚志农和志同道合的朋友创办了“野性中国”工作室。他们不仅拍摄了大量野生动物素材,2004年还开始联合相关机构、部门开设“中国野生动物摄影训练营”。十九年里,培训了近1000名一线的野生动物摄影师,他们留下了无数野生动物的珍贵影像:青海湖湟鱼(青海湖裸鲤)的第一张水下照片,秦岭细鳞鲑在水下的第一张照片,灰冠鸦雀的第一张照片,四川的绿尾虹雉等。奚志农表示,“在地”是最大的优势,他希望把自己的经验传授给一线生态保护工作者,推动更多人参与到“用影像保护自然”的事业中来。

2023年8月4日,电影《雪豹和她的朋友们》上映,奚志农是影片导演,这是由他和专业摄影师柯炫晖,以及牧民摄影师达杰、次丁、更求曲朋等人组成的摄影团队历时六年拍摄完成的。这份经年累月、不舍昼夜地拍摄所呈现出来的惊喜,是送给观众,也是送给自然的一份礼物。

青海省玉树藏族自治州杂多县昂赛大峡谷有青藏高原发育最完整的白垩纪丹霞地貌,澜沧江从峻峭的高山峡谷间曲折向前,独特的自然条件和藏族牧民世代对自然生灵的敬畏,使得这里保存了完整而丰富的生物多样性。奚志农就是在这里实现了拍摄雪豹的梦想。

2016年1月和3月,奚志农在昂赛大峡谷拍摄期间,遇到了两位喜欢摄影的藏族牧民—次丁和达杰,奚志农在他们的卡片相机里看到了野生动物拍摄的天花板—雪豹,这让他既惊讶又羡慕。他想着,藏族牧民拥有得天独厚的高原雪山生活经验、惊人的体力,如果使用更好的设备,接受专业的摄影指导和培训,他们便能拍出更好的影像。同年4月,野性中国在昂赛开启了“牧民摄影师成长计划”,第一期重点培养两位普通的本地藏族牧民:次丁和达杰。之后牧民更求曲朋也加入其中。到今天,他们不再只会按快门、碰运气,拍动物屁股,而是能够熟练使用“长枪短炮”,根据雪豹等野生动物的活动规律寻找、拍摄。

“牧民摄影师成长计划”也激发了藏地峡谷当地牧民对野生动物摄影的巨大潜力,让“影像保护動物、摄影改变人生”的观念在当地深入人心。

2 0 2 0年7月,在三江源国家公园澜沧江源园区管委会的支持下,奚志农邀请中国著名的生态摄影师鲍永清、彭建生、袁明辉、花蚀等人在昂赛乡开展了为期一周的野生动物摄影训练营。40名担任三江源国家公园澜沧江源园区生态管护员的当地牧民参加了训练。他们的摄影装备良莠不齐,但这丝毫没有影响学习热情。有的学员要开车一百多公里到昂赛乡,为了不错过每一节课,有的学员在昂赛乡扎帐篷住了下来。在这届训练营中,年纪最小的学员是达杰年仅7岁的女儿康卓。她在2 0 2 0 年9月、10月和1 2月,三次拍摄到了雪豹,成为全球最年轻的雪豹摄影师。

牧民们的摄影与野生动物保护的关系是怎样的?在奚志农看来,野生动物摄影师可以让更多人认识自然万物的美好,从而唤起人们保护自然的意识和行动,以感动带来行动和改变。

探索自然,永无止境。2009年,野性中国发起并实施“中国濒危物种影像计划”;2016年,创办“苍山自然中心”;2018年,开启“中国巨树拍摄计划”;2022年,奚志农将自己的家改建为“苍山自然影像博物馆”,成为收集、研究、展示中国生物多样性影像的一个中心,也是培养相关专业人士和青少年的常设基地。他还和24岁的女儿奚溪开启了一档视频节目《奚游记》,他们首站重新回到唐家河,讲述了16年前一次看到7只公的绿尾虹雉的故事。

40年的职业生涯中,奚志农几乎没有受到过任何野生动物的袭击。“当你关心物种的时候,想到的是能够为它们做些什么。”奚志农说,“我们的使命是让公众了解中国这片土地的美好,了解这片土地上有那么多独特的、丰富多彩的野生动物。希望能够通过我们的工作,让越来越多的人参与到保护野生动物的实践中来。”

1995年,奚志农在昆明动物研究所拍摄的滇金丝猴。母亲怀抱着孩子,孩子从臂弯里看向世界。 摄影 奚志农/野性中国

2004年7月,陕西长青,在秦岭山脊的峭壁之上,不期而遇的两头秦岭羚牛在互致问候。 摄影 奚志农/野性中国

2020年6月,青海嘉塘草原上,毛茸茸的小藏狐从另一只小藏狐身旁一跃而起。小藏狐在成年前总是处于自己的大家庭中,兄弟姐妹之间的欢闹伴随着他们的成长。 摄影 奚志农/野性中国

白尾海雕挥动着雄伟的翅膀,掠过海面。 摄影 奚志农/野性中国

野牦牛是青藏高原上体型最大的野生动物,是家牦牛的祖先,被文学作品描绘得非常可怕,而事实上,如果不是因为人激怒了它,它是不会主动攻击人的。 摄影 奚志农/野性中国

2010年1月1日,青海可可西里,月亮正缓缓落下,新年的第一缕阳光把这群小藏羚羊染成了金色。 摄影 奚志农/野性中国

雪豹母子 摄影 奚志农/野性中国

奚志农:今年,是我开启野外生涯的第四十年。一件事情做四十年,听起来好像有些夸张,在当下的中国,也让人觉得特别不可思议。因为喜欢,因为童年时便萌生的那种对自然质朴的热爱、对鸟类的喜欢,最终让我找到了这个方向和目标。

四十年前,我随摄制团队来到香格里拉纳帕海自然保护区,第一次见到了野生的黑颈鹤。但拍摄时,我却看到摄制组借用黑颈鹤标本放到草丛中远远地拍,还有一些画面是把鸟抓过来摆拍,我很是不解。我想拍摄真正的黑颈鹤,用镜头去告诉人们最真实的生命状态。

当我学会摄影,开始深入到中国的野外之后,才发现,很多物种都不曾留下影像资料,很多事情都还没有人去做。所以到后来,就不仅仅是单纯的热爱了,我把它变成了自己的一个天职或者说使命。没有人告诉我,也没有人要求我,这个使命是我自己赋予自己的。

在20世纪80年代,我唯一的学习方向就是《动物世界》,能读到的书只有学术性著作,所以我如饥似渴地学习。到今天我所掌握的鸟类学分类系统的知识储备,就是在那个时候奠定的。热爱是最好的老师,我觉得我特别幸运,我在追寻野生动物足迹的时候,也在领略这个星球、领略我们祖国大地上最美丽的风景,我觉得我有责任让更多的人了解这一切的美好,我认为这是我的天职和使命。

奚志农:我自己从来不敢奢望能看到雪豹,因为雪豹是这个星球上摄影师最难以企及的野生动物,是“拍摄的天花板”。国际上著名的野生动物拍摄机构,如英国广播公司(BBC)自然历史部、日本放送协会(NHK)、国家地理等,他们在世界不同的地方都花了很多时间和精力去追踪、拍摄雪豹,但是特别特别难。我在青藏高原也工作了多年,之前都是在可可西里、阿尔金山等一马平川的原野上,不像这里有峡谷、森林、雪山。

上:1992年至1994年,奚志农六进白马雪山国家级自然保护区,将国家一级保护动物滇金丝猴展现在大众面前。野性中国 供图中:2001年奚志农的作品《滇金丝猴·幸存者》获得了国际野生生物摄影年赛“杰拉德·杜瑞尔濒危物种奖”。野性中国 供图下:奚志农与高原兔。 摄影 吴立新/野性中国

奚志农在昂赛乡接受《人民畫报》采访。 摄影 徐讯/人民画报

2015年9月,我第一次来到昂赛大峡谷,那个时候花已经谢了,草地开始泛黄,其实第一天就差点儿看到雪豹,这让我觉得特别惊讶。昂赛有一处山坡,牧民摄影师把它叫做“岩羊坡”,很多时候都有大群的岩羊在那,雪豹经常光顾那个地方。在那里岩羊不怕人,白唇鹿也不怎么怕人,还有大群的白马鸡,旱獭就更不用说了。还有一处“金雕岩”,是因为经常有金雕起飞或降落。我那次来了以后就想,这么好的地方,我原来都不知道。

第二年我再回来的时候,就碰到了达杰和次丁,这两个年轻的牧民让我彻底留下来了,因为他们用卡片机拍到过很多次雪豹,而且有些距离非常近。我在羡慕的同时,也觉得很遗憾,因为他们设备有限,很多时候照片一放大,数码变焦后都模糊成了色块。这太可惜!但既然他们用那么简陋的设备都能拍到,那我之前那么多年都不敢奢望的遇见雪豹和拍摄雪豹,不就有可能了吗?所以当时我问他们,如果给他们更好的相机,他们能不能拍到更好的雪豹照片。

从2016年3月,我开始去找相机、找镜头。当时只是想,让他们拍到更好的雪豹,把他们培养成摄影师。但没想到,一拍就拍到了今天,也更没有想到在牧民摄影师成长的过程中,有了电影《雪豹和她的朋友们》这样一个成果。

除了我自己,我也派我们的团队过来,帮助他们不断成长和进步。2016年第一次见到次丁和达杰,并在那年开启了“牧民摄影师成长计划”,他们两个人就是第一期重点培养的牧民摄影师。那时候他们几乎不会说汉语,后来加入的曲朋,汉语比他们要好一些。经过这么多年,我们一起工作,鼓励他们参加中国野生动物摄影训练营,把他们和他们的影像带到了上海、广州、北京。在这个过程中,他们的汉语水平在不断进步,世界也在他们面前更多地被打开了。

野性中国带领牧民摄影师团队进行系统地拍摄训练,给他们配备专业级的摄影装备,给予技术指导,就是为了将“用影像保护自然”的火炬,一直传递到离野生动物最近的牧民手中,让他们用相机记录自己身边最熟悉的野生动物。他们如今已经成为优秀的野生动物摄影师,为保护当地的生态环境作出贡献。“牧民摄影师成长计划”让“影像保护动物、摄影改变人生”的观念在当地深入人心。

2010年,奚志农在高黎贡山小木屋讲课。 野性中国 供图

奚志农和牧民摄影师参加“我从江源来—牧民摄影师成长计划作品展”。 野性中国 供图

奚志农和牧民摄影师在昂赛大峡谷拍摄雪豹。 野性中国 供图

奚志农:他们祖祖辈辈生活在这个地方,他们的血脉和骨子里饱含着对自然的充沛的情感。他们对神山圣湖的信仰,对生命的尊重的程度,远超我们普通人的想象。在和他们一起工作时,我很多次被震撼到。有一次他们在从玉树回来的路上,拍摄到狼在集体捕猎牦牛,但这段素材在狼要跳到牛背上的时候戛然而止。后来问达杰才知道,那天在回昂赛的路上,突然出现了这一幕,他们第一反应就是停车、架脚架、装机器开拍,但拍到这里后,他骨子里的观念占了上风,便把机器一扔,赶狼救牛。因为在他的认知里,不能让一个生命在他眼前被杀死。

在我们拍摄小雪豹成长的过程中,也有一次难忘的经历。有一天下了一场大雪,差不多有十几公分厚,次丁和我一起前往隐蔽帐,平时爬500米的垂直海拔,我最快只要1小时20分钟左右,但是那天我们走了两个多小时,因为雪太厚了,又滑。到了隐蔽帐旁,看到隐蔽帐已经被雪压塌了,然后次丁在前,我在后,一起去抖雪,试图让隐蔽帐立起来。但他去抖的时候手突然停住了,因为有一只昆虫在雪上面,他轻轻地把它捧了起来放到旁边,然后才把雪抖落。

这就是我们的牧民摄影师。我做了那么多年的保护工作,都达不到他们的这种境界,这就是他们。

奚志农:二十年来,由于数码影像技术的进步,更多的人投身到拍摄自然的行列里来。这二十年可以说是中国的生物多样性摄影事业蓬勃发展的二十年。

在拍摄滇金丝猴的时候,我可以真切感受到在保护大自然中,影像可以发挥的力量。过去,很多人在动物园看过金丝猴。它们大多是蓝色的脸、金色的毛发,但是很少有人知道还有一种金丝猴有粉色的面庞、红色的嘴唇、黑白相间的毛发。因为我们拍摄的滇金丝猴的影像在全世界广泛传播,这个物种才开始慢慢被人知道,到后来几乎家喻户晓。所以我觉得影像能够改变一个物种的命运,能对一个物种的保护产生非常重要的作用,这就是我们用影像保护自然的使命由来。

还有后来的藏羚保护。20世纪90年代末,藏羚绒织的披肩成为世界时尚界的宠儿,但是消费者并不知道它是怎么来的。后来荒原上被偷猎分子杀死的藏羚的尸体的照片出现在国际保护组织的宣传品中,出现在时尚杂志里,这种奢侈品背后的罪恶也就曝光了,它的接受度也就受到了很大冲击。这也是影像推动自然保护一个特别重要的例子。

奚志农:中国是全世界生物多样性最丰富的国家之一,几乎涵盖了全世界所有的生态类型:热带雨林、亚热带常绿阔叶林、温带森林、高山暗针叶林,还有沙漠、戈壁、海洋等生态系统。我们虽然没有极地,但我们有“世界第三极”珠穆朗玛峰。甚至我们的物种也是最丰富的。有了如此丰富的生态系统,各种各样的建筑形式、耕作方式、饮食、服饰、语言等丰富多彩的文化也相应而生。

三江源国家公园是人与自然和谐相处一个绝好的例子。高原的牧民逐水草而居,他们是这片土地重要的一分子,他们血脉里流淌着对这块土地的崇拜、对生命超乎想象的尊重和敬畏。这正是这片土地得以保有如此丰富多彩和大种群数量的野生动物的重要原因之一。

这些年来,雪豹的信息颠覆了过去我们对它的所有的认知。雪豹分布的广度、种群的密度,都远远超过过去科学界对这个物种的研判。我们越来越多的牧民摄影师在成长,2021年,三江源国家公园正式设立,牧民摄影师也有了另外一個身份—国家公园的生态管护员,牧民摄影师在和三江源国家公园一同成长。还有三江源国家公园开展的特许经营自然体验活动,使得很多生活在城市里面的朋友也有幸见到雪豹。

人类社会发展不止百年和千年的尺度,国家公园的建设是为了给子孙后代留下珍贵的自然遗产。我们要把自然保护区、把国家公园建立在每个人的心里。

猞猁 摄影 更求曲朋/野性中国

牧民摄影师达杰10岁的女儿康卓拍摄的喜马拉雅旱獭 摄影 康卓/野性中国

奚志农:不可能所有人都像我们一样活跃在第一线。但其实拒绝使用野生动物制品,拒绝消费野生动物,就是对野生动物保护的一个最大的贡献。现在的小朋友都知道“没有买卖就没有伤害”。我也常常讲,今天的中国,我们物质生活已经如此丰富,没有谁,一定要去吃一口野生动物的肉才不会被饿死;更没有谁,一定要去穿一件野生动物毛皮做的衣服才不会被冻死,那你有什么理由一定要去消费一个动物呢?

其实《雪豹和他的朋友们》能够在大屏幕上呈现,在某种程度上实现了我拍摄动物世界的梦想,也从侧面反映了中国自然生态保护事业的蓬勃发展。我们希望通过这部电影将最贴近自然的体验带给更多人,也希望有更多的朋友或者父母带着孩子在这个暑期走进电影院,支持我们中国人拍的第一部野生动物电影。那如果支持我们的人多了,我们就有机会再去拍第二部、第三部,用影像凝视这蓝色星球的庄严与美丽,记录动物世界最为精彩的瞬间。