以四川省现代粮食产业仁寿示范园区为例浅析现代农业园区高质量发展路径

2023-10-17曾伊婷

◎曾伊婷 罗 曼

近年来,我国粮食生产、储备能力持续增强,但粮食供求紧平衡的格局尚未改变, 国际不确定性仍然存在,为有效应对各种风险挑战,维护社会大局稳定,习近平总书记在掌握粮食安全主动权、粮食储备调节等重要问题上都作出了重要指示。现代农业园区高质量发展路径探索是接力脱贫攻坚、落实乡村振兴战略的必然要求,是构建更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系的必然选择,是多措并举端稳筑牢中国人的饭碗、提振我国农业高质量发展的必经之路。

一、 仁寿示范园区高质量发展的创新实践

四川省现代粮食产业仁寿示范园区为促进园区高质量发展进行了积极的实践探索, 创新发展互助带动、 循环农业和 “一核多片区” 三种发展模式, 创新建立三螺旋结构, 不断推进园区高质量发展。

(一) 互助带动模式

园区以创建四川省星级园区为契机, 积极争取上级政策支持和资金保障。 同时, 组建园区投融资平台, 加强政府扶持和政策引导。 截至2022年, 引进国家级龙头企业1 家, 培育本地合作社9 家, 组建家庭农场46 个。 以互助带动模式合作联结园区内不同种类的经营主体, 形成以 “好味稻合作社” 仁寿水稻种植基地、 腾赢量合作社、优尚农场等新型农业经营主体为龙头的现代农业园区。

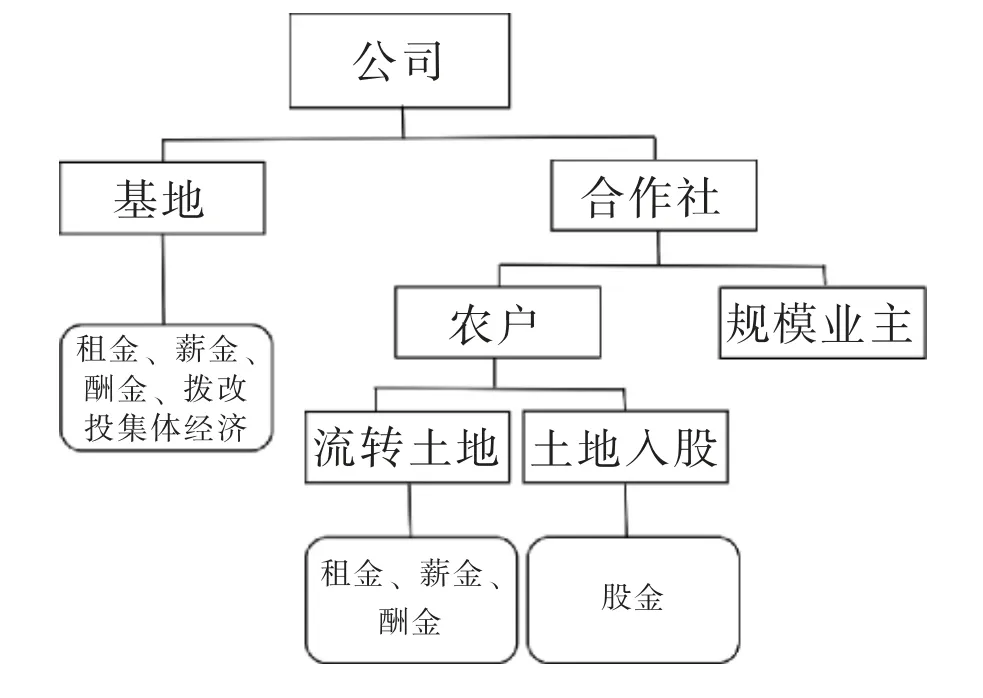

一是 “公司+合作社+基地” 的管理模式。 即以龙头公司带动, 公司自建基地吸引园区内合作社加盟、 成为公司农产品直供基地, 构建产销一条龙服务模式(详见图1)。

图1 “公司+合作社+基地” 管理模式

二是 “合作社+农户+业主” 的托管模式。 即没有劳力务农的农村家庭将土地交由园区合作社托管, 通过土地托管入股、 合作社 “保底价+市场二次连动” 确保 “二次分红” 的模式, 既增加了群众的收益, 也解决了土地无人耕作导致的撂荒问题(详见图2)。

图2 “合作社+农户+业主” 托管模式

三是 “合作社+农户” 的合作模式。 园区新型经营主体代表 “眉山市好味稻水稻专业合作社” 以 “五统一” 模式规范农机、 农技、 农资、农产品等各个生产环节。 按合作社章程, 形成“按股分红、 利益共享、 风险共担” 的利益联结机制。 社员在农技知识培训、 农机作业服务、 机械化烘干、 精米加工生产及生产资料供应方面享受优惠价格和优先服务。

(二) 循环农业模式

园区通过经济作物和畜禽水产产业搭配拓展, 形成园区内生态循环农业。 其中, 种植业以“三熟轮作制 (油菜-稻-菜)” 和 “粮经复合型种植模式” 搭建农业生态循环体系, 种养业通过“稻蛙种养” 模式构筑内循环系统, 搭配形成以粮油种植为基础, 粮油深加工、 农业机械化为重点的绿色循环农业发展格局。

一是提高农作物综合利用率。 以园区农作物秸秆为例。 秸秆的利用途径主要有肥料化利用、覆盖基料化利用、 饲料化利用、 能源化利用、 原料化利用等方式。 园区内重点推广秸秆机械粉碎还田、 秸秆堆沤还田、 秸秆覆盖还田、 秸秆快腐还田四种还田模式。 2022 年园区近万吨秸秆实现100%的综合利用率。

二是建设畜禽粪污水肥一体化灌溉基地。 该基地包含粪污干湿分离、 灌溉动力设施、 全自动清洗过滤系统、 变频控制系统、 灌溉智能控制、施肥系统、 田间管网系统、 灌水器、 安全保护系统、 环境检测系统等, 对园区内标准化生猪养殖场和散户生猪粪污进行综合处理后, 用于粮经作物种植。

(三) “一核多片区” 模式

受限于仁寿丘陵地形地貌, 园区难以进行统一集中化管理。 因此, 园区开创 “一核多片区模式”, 既能突破地域限制联动多个片区协同发展,又能因地制宜发挥出不同区域的特色功能。 当前, 园区的发展以园区管委会为核心, 划分粮油科技示范展示区、 农业现代化展示区、 种养循环示范区、 农旅融合示范区、 三产融合示范区5 个片区。

园区以 “一核多片区模式” 探索农业与服务业的融合发展。 截至2022 年, 园区已建成踏水农耕文化园和中盛禾农耕文化园两个农耕文化园。农耕文化园基础设施条件良好、 农耕文化氛围深厚、 休闲旅游设施完善, 通过筹办“庆丰收·感党恩” 中国农民丰收节、 钓鱼捕鱼欢乐多等丰富多彩的乡村活动, 吸引大批省内乡村游爱好者。

(四) 三螺旋结构

三螺旋结构以传统的产学研发展模式为基础,强调政府、 企业、 大学三者的独立性, 以政府引领、 产业发展、 大学创新的合作模式促进区域内的环境、 资源、 政策、 信息等创新要素流动, 推动园区形成螺旋上升的发展状态。

1.充分发挥园区的政策引导作用。作为三螺旋结构的发起者和支持者, 通过政策支持、 资金扶持促进各参与者协同发展。 三螺旋结构区别于传统的项目合作模式, 能有效提高整个模型的创新作用, 且对模型外的其他主体达到正向的外溢效果。 园区组织合作院校形成技术指导小组, 在园区内通过专题讲授、 现场示范和田间指导相结合的途径, 进行粮油作物实用科学技术推广, 通过培训使种养户生产水平和机械化水平大幅提升。

2.充分发挥企业的市场导向作用。企业作为三螺旋结构主体之一, 是区域创新成果的需求者, 也是直接的受益者和推广者, 通过市场化的技术需求促进 “产学研” 合作、 技术创新, 并提升区域创新能力[1]。 园区与中国科学院合作组建以 “巨型稻之父” 夏新界研究员为首席专家的巨型稻蛙立体种养技术团队, 依托锦圣农业有限公司建成580 亩巨型稻蛙立体种养示范基地。 通过水稻种植与水产养殖相结合, 实现稻蛙互补、 一水共用、 一田多收。 科技成果直接转化为经济效益, 有效提高了农田的综合利用率和产出率, 实现生态效益、 经济效益、 社会效益同步提升。

3.充分发挥科研院校的技术创新作用。一是积极开展园区-科研院校合作。 四川省现代粮食产业仁寿示范园区已与中国科学院、 四川农业大学、 四川省农科所三家科研院校建立了合作关系, 并建成巨型稻蛙立体种养示范基地、 博士工作站、 川农大物联网中心和学生实践基地。 二是建设新品种示范基地, 加强种业研究。 园区内现有150 亩水稻新品种示范基地, 主要开展 “晶两优华占” “C 两优华占” “德优4923” 等9 个水稻新品种的试验示范。 三是组建高水平科研团队攻坚科研项目。 园区组建以杨文钰为首席专家的玉米大豆带状复合种植技术团队。 该团队研发的“大豆玉米带状复合种植技术” 荣获2019 年四川省科学进步一等奖, 并被写入2020 年中央一号文件, 在全国范围推广。

二、 当前园区高质量发展面临的困境

目前, 四川省现代粮食产业仁寿示范园区在高质量发展过程中进行了多模式的实践创新, 具有一定的借鉴价值, 但仍面临小农户种粮积极性不高、 产业升级动力不足等困境。

(一) 小农户种粮积极性不高

园区虽然采用 “公司+合作社+基地” 和 “合作社+农户+业主” 等模式积极吸纳园区内农户参与种粮, 但小农户种粮积极性仍旧不高。

一是土地经营规模小、 生产效率低。 受地理条件影响, 部分小农户土地规模经营面积小, 多呈碎片化经营, 无法使用先进农机进行统一播种和收割, 还停留在人工操作的阶段。

二是青壮劳动力外流、 留守老人农作效率低。由于仁寿距离成都较近, 大部分农村青壮劳动力首选进城务工。 园区原有土地的种植户呈老龄化趋势, 农作效率偏低, 文化水平、 科技素养相对较低, 先进生产技术普及率不高, 无法有效提高生产效率。

三是新型农业经营主体对小农户带动不强。依托农业园区发展, 小农户在技术培养、 农业机械租赁上有了很大的便利, 但受限于个人文化素养和固有观念的影响, 小农户对新型农业经营主体的信任度和接受度不高。 同时, 创新型农业项目准入门槛较高, 小农户无法轻易参与。 因此,小农户难以及时享有农业现代化发展带来的红利,种粮积极性不高。

(二) 产业升级动力不足

一是加工链条短, 产品附加值不高。 园区生产作物以“粮食+油菜” 为主导, 有初加工中心1个和农产品初加工机器配套设施17 台, 主要对粮油作物进行清理、 烘干等初加工程序, 并制成初制品。 受限于资金不足和农业产品精加工方向未确定, 导致园区农产品附加值不高, 难以大幅度提升园区经济效益。

二是受限于地貌环境, 统筹发展难度较高。虽然县上涉农资金和项目向园区倾斜, 但因对地貌改善的投入较大, 有限的资金难以有效改善整体地貌。 如园区道路多为村道及机耕道, 以水泥路和碎石路为主, 田间内部生产道密度较低, 对园区内统筹规划造成较大的难度。

三、 推进现代农业园区高质量发展的对策建议

(一) 发挥党建引领作用, 带动小农户积极参与

四川省小农户老龄化现象较为严重, 且参与现代农业的能力相对有限, 现代农业园区对小农户的吸纳能力不足。 应当注重于政府引导, 发挥党建引领带动作用。

一是应当注重小农户和不同利益主体之间的利益联结机制。 政府作为第三方, 应在农户、 合作社、 企业、 消费者之间搭建信息传递桥梁, 引导资源在各环节中有效配置, 强化产业链条中科技支撑, 实现粮食产业高效、 协调、 健康、 可持续发展[2]。 对于“空心村”问题应当做好 “两项改革” 后半篇文章, 集中盘活空置土地, 吸引农村回流劳动力和引入外来资金和人员。

二是应当依托相关政府项目对农户进行精准帮扶, 例如依托高标准农田建设项目帮扶小农户, 平整土地、 优化灌溉设施、 提升农村道路、改善种植环境, 逐渐降低小农户参与现代农业发展的门槛。

三是应当加大农户培训力度, 改善因小农户个体素质不高难以参加现代化农业生产的状况。积极组织相关农技专家下乡进行技术帮扶, 定期举行相关农业技术培训。

(二) 延伸产业链, 增加产品附加值

发展粮食加工业, 将有效地提高粮食初级产品的附加值, 增加农民收入, 提高园区经济效益。延伸产业链是提高产业链韧性和推动产业链现代化的重要举措, 是实现农业园区高质量发展的关键所在。

一是应当引进与培育行业龙头企业和物流服务企业, 实现企业集聚, 持续发展农产品加工业。逐步实现加工原粮规格化、 质量标准化、 品种专业化、 生产规模化、 运营一体化, 建立信息化、标准化的仓储物流体系, 实现农副产品 “原料产地-加工企业-物流园区-市场” 的无缝对接。

二是应当按照 “四高” (基础设施高、 科技投入高、 作物产量高、 经济效益高) 工作思路,依托龙头企业, 发展以水稻油菜为主导的粮油、粮经作物, 积极推广 “水稻-蔬菜” “水稻-油菜” “水稻-马铃薯” 等 “千斤粮万元钱” 粮经复合高产高效新模式, 同时积极推广粮经作物高产栽培模式。 依托区域内坑塘水面、 稻田, 积极发展水生蔬菜、 稻鱼共生种养等模式, 拓展农业休闲功能。