浅析晚间广播节目的功能侧重方向

——以宁波人民广播电台、喜马拉雅FM晚间节目为例

2023-10-17李诗雨

□李诗雨 李 静

《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》指出,“十四五”时期是广播电视和网络视听立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,实现新跨越的关键时期。因此对于城市广播电台来说,面对互联网的冲击,如何挽留受众、何以立足,成为其现阶段需解答的必要问题。与城市广播相对应,新媒体时代下音频产业中的网络广播节目广受社会关注,“耳朵经济”方兴未艾。基于此发展现状,网络广播的优势何在、何以吸引受众?成为学界的关注点。

本文结合当下广播节目“陪伴感”的时代特征,对城市广播与网络广播的晚间节目进行类型化梳理,基于“使用与满足”理论,站在受众立场回答新时代下晚间广播节目应如何制作的问题。

一、研究对象

本研究中城市广播电台的选择对象为宁波人民广播电台,网络广播平台的选择对象为喜马拉雅。

1.宁波人民广播电台

宁波人民广播电台创办于1953 年,1953 年2 月10日正式播音。目前,该电台有新闻综合、经济娱乐、交通音乐三大频道,拥有新闻、经济、交通、老少、音乐五套系列广播,除交通频率为24小时播音外,其他频率均为18 小时直播,晚上零点后无内容收听。晚间节目时间段为晚上7 点至12 点,因此,本文按照这一时间划分,同样考察喜马拉雅FM 平台中晚上7 点后用户所收听的广播节目。

2.喜马拉雅

喜马拉雅FM成立于2012年,是上海喜马拉雅科技有限公司旗下的一家在线音频分享平台。与城市广播电台相比,喜马拉雅FM的显著特征即让互联网上数量庞大的用户加入音视频内容以及相关衍生内容生产流程中来,赋予了“喜马拉雅”软件可听可录可评可转可订阅的社交平台属性。对于受众而言,“媒介可供性”的增加不仅扩充了广播节目的类型与数量,最大化满足了不同受众的不同收听需求,而且为受众创造了有效反馈渠道,使受众得以按照自身喜好创新节目,找寻到志同道合的听友。

喜马拉雅FM平台中设置了“早晚陪伴”栏目,其中,“深夜助眠”包括有声读物、深夜情感电台、相声伴睡、睡前自习室四个板块,用户可依据自身喜好进行选择。

二、理论支撑

“使用与满足”研究起源于20 世纪40 年代,根据Wimmer 与Dominick(2005)的说法,早在1940 年时,研究者就为什么受众会消费不同类型的媒介的问题进行过集中讨论。伊莱休·卡茨在1959年时提出,传播学研究不应当仅仅关注于“媒体对人们做了什么”,还应该仔细地研究“人们对媒体做了什么”。其于1974 年在著作《个人对大众传播的使用》中正式提出了“使用与满足”的理论概念。

在该理论中,关键概念为“使用”与“满足”。鲁宾把媒体的使用分成两种类型:仪式性的和工具性的。仪式性的使用把媒体使用当成一种习惯性的消磨时间和娱乐放松的活动,它意味着长时间的媒体使用和对媒体的亲近感。而工具性的使用则是为了某种信息需求而搜索特定的媒体内容,它会导致人们接触大量新闻和信息性内容,并且认为这些内容是真实的。结合本文的研究议题,“使用”的意涵应包含以上两个维度。“仪式性”的使用即代表用户具有收听晚间广播节目的习惯,“工具性”的使用即意味着用户更关注节目内容与自身需求或喜好的匹配度。

卡茨提出,人们从媒体中获得的满足一般来自三个方面:媒体内容、媒体接触与使用过程和导致接触不同媒体的社会环境。本研究将“陪伴感”与“内容获得感”作为衡量指标,主要原因如下:从理论意涵与对用户群体前期的实际调研出发,无论是对媒体内容的满足,对媒体接触与使用过程的满足,还是为了积累社会资本从而融合当下社会环境所使用的满足,都大致可归属于知识性的获得感、情感上的获得感、感官上的获得感三类。在本研究中,知识性的获得感即“内容获得感”,情感上与感官上的获得感及愉悦等同于“陪伴感”的意涵。“在场陪伴”即是给予用户情感上的陪伴或感官上的陪伴。

三、研究方法

综合议题研究与可行性考量,本文选择质化的实证方法进行研究,具体方法如下。

1.参与式观察

参与式观察法最早起源于田野工作,指的是研究者参与到研究对象的日常活动中去,在其工作、生活以及与外界的各种互动中,通过第三视角的直接感官与体验,获得较为真实的资料。在本研究中,笔者于2023年4 月至6 月以实习生的身份深入宁波人民广播电台进行了为期3 个月的实践。作为团体的一分子与工作的执行者,对该群体有了较为全面的参与式观察。

2.文献分析法

辛格尔特里认为,文献分析法是“定性研究者试图了解事物对其他人意义”的一种方法。在本研究中,文献主要指宁波人民广播电台与喜马拉雅FM 平台中的音频节目。研究员共获得150小时以上的音频资料,其中,宁波人民广播电台的音频资料为100 小时左右,喜马拉雅FM的音频资料约为50小时。

3.访谈

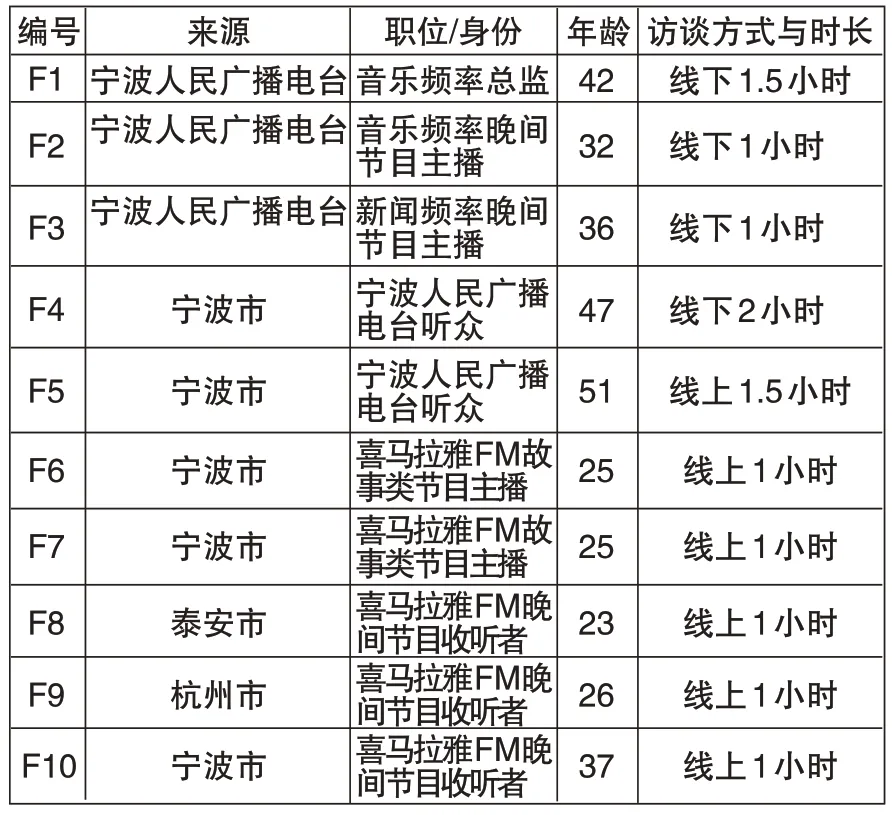

本研究所采用的访谈方法为非结构式访谈与深度访谈两种。非结构式访谈即非正式的访谈,属于田野工作中资料收集的一种。此类访谈的时间、地点都较为随意,交谈无处不在。非结构式访谈的应用对象主要为宁波人民广播电台的普通工作人员,包含主播、行政人员、技术人员、导播等。深度访谈是通过研究者选择关键少数甚至单个访谈对象,围绕研究问题进行一对一深入交谈的方式来收集资料的研究方法。本研究的深度访谈对象共10 名,通过线下与线上相结合的方式进行访谈。访谈人员具体信息如下:

编号来源宁波人民广播电台职位/身份年龄访谈方式与时长音乐频率总监F1 42线下1.5小时宁波人民广播电台音乐频率晚间节目主播F2 32线下1小时宁波人民广播电台新闻频率晚间节目主播F3 36线下1小时宁波市宁波人民广播电台听众F4 51线上1.5小时F5宁波人民广播电台听众宁波市25线上1小时F6喜马拉雅FM故事类节目主播宁波市25线上1小时F7喜马拉雅FM故事类节目主播宁波市23线上1小时F8喜马拉雅FM晚间节目收听者泰安市26线上1小时F9喜马拉雅FM晚间节目收听者杭州市37线上1小时F10喜马拉雅FM晚间节目收听者宁波市47线下2小时

四、研究结论

1.“在场陪伴”:仪式性的收听习惯

立足受众视角,部分听众在收听晚间广播节目时更注重“陪伴感”,多是由于其仪式性的收听习惯与特定场景下对声音陪伴的需求。调研显示,这两种原因并不总是二元割裂的,相反,它们是互相补充、互相促进的关系。如受访者F5 表示,“智能手机使用难度较大,所以从微信小程序上收听宁波的广播节目成了一个固定的娱乐项目”。并且该受访者表示,“每天晚上7点多做饭的时候,边做饭边打开广播听个音乐或者故事节目,是我休息放松的状态”。由此可见,收听宁波人民广播电台的晚间节目不仅是F5 受访者的生活习惯,也在烹饪场景中给予其“陪伴感”,达到了使听众放松身心的功能效用。

F8 受访者在访谈中也表示,晚间广播节目给予了其情感上的陪伴,是她生活中必不可少的“一味良药”。作为一名患有失眠症状的大学生,喜马拉雅FM中《德云社相声》是其每晚睡觉前必须收听的“助眠节目”。“这个相声特别助眠,我每天晚上就打开节目让它在那里放,听着听着我就睡着了。”F8透露,听电台节目治疗失眠在她周围的同学中很常见。除此之外,下班晚高峰时收听车载广播,也是部分听众已培养起来的对晚间广播节目收听的仪式性习惯。

综上所述,情感上的陪伴与感官上的陪伴是部分听众对晚间广播节目的需求,“在场陪伴”已成为新时代下晚间广播节目的重要功能之一。

2.“内容给予”:明确目标的主动搜索

相较于陪伴,晚间节目是否具有“内容增量”,也是用户选择节目的依据之一。需要注意的是,什么样的节目具有“内容增量”,并无固定标准。评判依据为听众的感受,即听众是否有内容上的获得感。

经调查,主播与听众普遍表示,宁波电台综合广播频率每晚7 点至8 点播出的《新闻扫堂腿》等新闻类节目,喜马拉雅FM 中的《股市情报站》等经济类节目,喜马拉雅FM中的“小说”板块等有声读物,最容易使听众感受到内容获得感。然而,与“陪伴感”较强的晚间节目不同,偏重“内容型”的节目时间感并不突出。与情感电台相比,新闻类节目在早上收听、中午收听或晚上收听,并无太大区别。因此,听众对“内容型”节目的选择多出于自身对知识的渴求。

F4 是股民,不仅收听宁波人民广播电台的股市节目,还自主在喜马拉雅FM 中找寻相关节目进行收听。“广播节目我基本上只收听跟炒股相关的,宁波台的股市节目我是每晚7点下班开车回家的途中收听,喜马拉雅的《今日股市》我是晚上吃完饭后听。其实也没有刻意地在晚上去收听,就是他们刚好晚上直播,我刚好晚上有空,那就听了。”

综合考量,以获取内容为目的的广播收听,听众对晚间节目的时间特性关注度不高,且节目的语言表达形式与晚间这一特殊时间点基本无关联。

3.不同节目根据自身特点有所倾斜

经过3 个月的参与式观察与调研,笔者认为,任何一档晚间节目都兼具“在场陪伴”与“内容给予”的功能,不同节目类型分布比例不同。情感电台、音乐电台“陪伴感”更足,新闻节目、经济节目、交通节目等“内容给予”更充分。

法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄提出“场域理论”,认为事件的结局是事件参与方互相博弈的结果。将该理论应用于本研究,除受众的“使用与满足”外,决定“在场陪伴”抑或“内容给予”的是多方主体,还包含类型化节目本身特质和主持人风格。

“内容增量”更偏理性,“陪伴感”更偏感性。新闻类节目与交通类节目时效性较强,且对受众的现实生活具有指导意义,因此较易产生“内容增量感”而非“陪伴感”。音乐类节目时效性较弱,且内容较为主观,听众多以休闲娱乐的目的进行收听,因此“陪伴感”较强。而有声书对于听众来说虽“内容增量”较大,但属于休闲娱乐范畴,因此“陪伴感”与“内容增量”之间的比较差异不明显。

4.对《城市晚八点》的个案研究

《城市晚八点》是宁波人民广播电台音乐频率的晚间音乐类广播节目。该节目的内容分享主题是:民谣与诗。节目分为上下场,晚8点至8点半为诗歌与诗人的分享,晚8 点半至9 点则开始读广播听众留言,播放听众喜爱的音乐。在整档节目中,主持人的语言表达无大起大落,较为柔和,音乐类型的选择也多为抒情情歌,符合夜晚的静谧特点。这档节目的主持人为被访者F2。在作者与F2进行了深入交谈后发现,民谣与诗歌正是F2本人的爱好。

“台里一开始想让我把节目做成情感电话连线类型,但我想了想,觉得那不是我所喜欢的跟擅长的,所以我就把它做成了一档民谣与诗歌的分享节目。”结合周围同事对F2被访者的描述与评价,作者得知,F2日常生活中是一个较为精致与浪漫的人。他的房屋里有满满一间房的书籍,本科所学专业为播音主持与艺术专业,从大学时就开始喜欢朗诵,经常参与各种朗诵比赛。精致、浪漫、注重精神追求,是同事们对他的普遍评价。

由此可知,《城市晚八点》的节目调性与内容制作与F2 本人的喜好、性格等是无法分割的。正如其本人所言:“这是我的节目,别人来做一定会和我做的不一样。”与其他晚间音乐类节目不同,《城市晚八点》不仅用音乐陪伴了听众,还具有信息增量,加入了诗歌朗诵与介绍诗人的元素,是晚间音乐类节目平衡“陪伴感”与“内容给予”的优秀典范。

五、结语

本文在立足受众视角考察晚间广播节目的同时补充了主持人及节目维度,更加全面地探索了晚间广播节目“在场陪伴”与“内容给予”的重要性。值得注意的是,对于任何广播节目而言,“在场陪伴”与“内容给予”缺一不可,关键决定因素仍是受众需求。