脊柱肿瘤多留心,术后血栓莫大意

2023-10-16马小军马一超邬江鹏上海交通大学医学院附属第一人民医院骨肿瘤科编辑苏二

文/马小军 马一超 邬江鹏(上海交通大学医学院附属第一人民医院骨肿瘤科) 编辑/苏二

男性患者,48岁,突然来院,以四肢瘫痪8天为主诉。主管医生对其进行脊椎MRI检查,发现该患者罹患脊柱肿瘤,后立即进行手术。术后3天,当家属为患者庆幸时,意外发生了;患者下肢突然肿胀、疼痛,体检患肢呈凹陷性水肿,并发了下肢深静脉血栓。

脊柱肿瘤患者血栓的病因

脊柱肿瘤患者由于肿瘤直接压迫、阻塞周围血管导致的血流淤滞,以及肿瘤所诱发的炎症和肿瘤特性引起的血管壁损伤及凝血系统激活,从而导致血栓的形成。脊柱肿瘤患者由于术后长时间的卧床休息和运动限制也会引起下肢血流减慢,致使血栓形成,这是脊柱肿瘤围手术期的严重并发症。

在脊柱肿瘤患者中,如存在高龄、吸烟、肥胖、慢病病史(如高血压、糖尿病)、心脏衰竭及慢性肾脏病等情况,均会增加血栓风险。由于脊柱肿瘤手术过程中,不可避免的手术时间延长、输注新鲜冰冻血浆等也会使血栓的发生概率增加。与此同时,患者恢复过程中的长期制动也是一个不可忽视的因素。

下肢深静脉血栓的危害

下肢深静脉血栓(DVT)是指血液非正常地在深静脉内凝结,属于下肢静脉回流障碍性疾病。它是脊柱肿瘤手术围手术期常见的并发症,常伴随静脉瓣膜功能不全,可致患者肢体残疾,若并发严重肺栓塞甚至会威胁患者生命。

据研究表明,脊柱手术后的静脉血栓栓塞(VTE)发生率在0.3%~31%。在没有预防性干预的情况下,在脊柱肿瘤手术中,术后症状性VTE的发生率在8%~30%。

手术前后管理不善,可能会给患者造成严重的不良后果,甚至危及患者生命。所以对DVT的预防和治疗是脊柱肿瘤患者围手术期的重点工作。若脊柱肿瘤患者在化疗期间使用的药物包括沙利度胺、来那度胺以及顺铂等,也需对血栓检查打起十二分的精神。

下肢深静脉血栓如何早发现

那么,在日常生活以及住院过程中,脊柱肿瘤患者及其家属如何及时发现DVT呢?

一,从症状与体征来看是最为便捷的方法之一。急性下肢DVT主要表现为患肢的突然肿胀、疼痛及浅静脉扩张等,检查患肢呈凹陷性水肿、软组织张力增高、皮肤温度增高,在小腿后侧和/或大腿内侧、股三角区及患侧髂窝有压痛。发病1~2周后,患肢可出现浅静脉显露或扩张。除此之外,当血栓位于小腿肌肉静脉丛时,可以发现患肢伸直、足被动背屈时,引起小腿后侧肌群疼痛(Homans征呈阳性),以及压迫小腿后侧肌群,引起局部疼痛(Neuhof征呈阳性)。

脊柱肿瘤患者也可出现股青肿,这是下肢DVT中最严重的情况。临床表现为下肢极度肿胀、剧痛、皮肤发亮呈青紫色、皮温低伴有水疱,足背动脉搏动消失,全身反应强烈,体温升高。如不及时处理,可发生休克和静脉性坏疽。

除上述情况外,DVT慢性期可发展为血栓后综合征(PTS),这是指出现急性下肢DVT的6个月后,出现慢性下肢静脉功能不全的临床表现,包括患肢的沉重、胀痛、静脉曲张、皮肤瘙痒、色素沉着、湿疹等。

二,血清学检查是及时发现下肢DVT的重要检查,其中血浆D-二聚体测定最为重要。下肢DVT时,血液中D-二聚体的浓度升高。但临床的其他一些情况,如手术后及恶性肿瘤时,D-二聚体也会升高。由于D-二聚体检查的敏感性较高、特异性差,血浆D-二聚体测定主要用于急性VTE的筛查,特殊情况下DVT的诊断、疗效评估以及VTE复发的危险程度评估。

三,影像学技术是临床上发现DVT不可忽视的重要手段。

①彩色多普勒超声检查(彩超)敏感性、准确性均较高,临床应用广泛,是DVT诊断的首选方法,适用于筛查和监测。

②CT静脉成像(CTV)主要用于下肢主干静脉或下腔静脉血栓的诊断,准确性高,联合肺动脉造影检查,可增加VTE的确诊率。

③磁共振静脉成像(MRV)能准确显示髂、股、腘静脉血栓,但不能很好地显示小腿静脉血栓。适用于孕妇,而且无需使用造影剂。但有固定金属植入物及心脏起搏器植入者,不可实施此项检查。

④静脉造影准确率高,不仅可以有效判断有无血栓、血栓部位、范围、形成时间和侧支循环情况,而且常被用来评估其他方法的诊断价值,目前仍是诊断下肢DVT的金标准。缺点是有创、造影剂过敏、肾毒性以及造影剂本身对血管壁的损伤等。

下肢深静脉血栓的预防

药物预防:因抗凝药物作用显著,所以目前临床上常用抗凝药物来减少VTE的发生,以及降低DVT和肺动脉栓塞风险。

下肢加压弹力袜:因无创、价格低廉及使用便捷的特点使它成为临床上较常用的预防手段,但往往患者依从性较差。目前有研究表明,早期穿戴加压弹力袜至少6月以上,才会对PTS和残余静脉闭塞产生良好的效果,但该方法对腰椎、膝关节或脊柱手术患者的DVT预防效果不明显。

间歇充压装置:可以通过压迫足底以及下肢静脉血管,促进静脉回流,减少血液瘀积。

持续被动活动装置:持续被动活动(CPM)装置可通过促进患者术后被动活动,加快患肢血液循环,减轻患肢肿胀。

足底静脉泵:通过模仿人体下肢正常生理活动时静脉系统的运作机制,压迫足底静脉,加快静脉血液流速,缓解静脉血流淤滞情况。

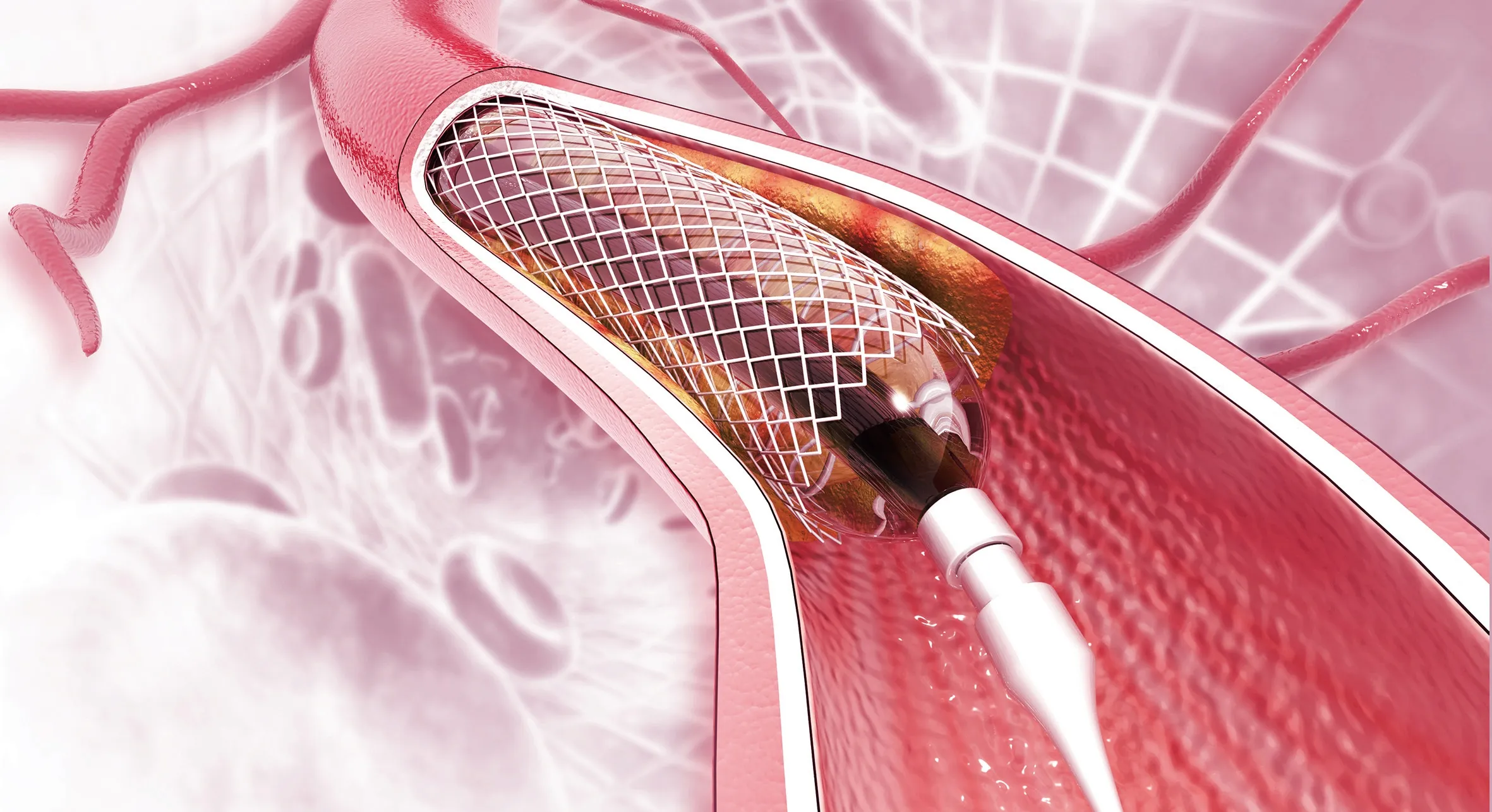

下腔静脉过滤器:在特定的临床情况下,脊柱肿瘤患者应考虑放置下腔静脉过滤器(IVC)。相关研究表明,与不放置滤器相比,在急性近端DVT且有抗凝禁忌症的患者中植入下腔静脉过滤器,可将继发肺栓塞的风险降低50%。然而,IVC也可使继发DVT的风险增加,最好在放置后3周内取出,且在这个时间范围内恢复抗凝。

电刺激:电刺激能增加作用部位静脉的血流速度和血流量,从而减少静脉瘀血,如经皮神经电刺激(TENS)、神经肌肉电刺激(NMES)和经皮穴位电刺激(TEAS)。

下肢深静脉血栓的治疗

溶栓:在发现有血栓形成后,可以采用导管定向溶栓方法消除血栓,方法包括经皮插入导管和直接向DVT注入溶栓剂。药物选择多样,如尿激酶对急性期治疗具有起效快、效果好、过敏反应少的特点;重组链激酶溶栓效果好,但过敏反应多、出血发生率高。

外科取栓术:手术取栓是清除血栓的有效治疗方法,可迅速解除阻塞。常用高频彩色多普勒超声(HCDU)引导下Fogarty导管取栓。

经皮机械性血栓清除术(PMT):是通过介入经皮穿刺技术将特殊的血栓消融导管插入血管腔内,通过物理性机械溶栓直接清除血栓。目前的临床资料证实PMT安全有效。

虽说VTE发生率较高,但如今有完善的诊断、预防以及治疗手段,因此脊柱肿瘤患者对此不必太过担心。除了上述预防及治疗手段,目前还有很多药物正在研发当中,相信在不久的将来,脊柱肿瘤患者的血栓发生率以及死亡率会逐步下降。