新安县地质灾害易发性分区及防治措施研究

2023-10-12李沛莹黄继超

李沛莹,黄继超

(河南省地质局 生态环境地质服务中心,河南 郑州 450053)

新安县位于河南省洛阳市西部,地处豫西低山丘陵区,地形复杂,人类工程活动强烈,导致地质灾害较发育,且地质灾害危险性逐年增加,对区域生态系统和群众生产生活带来了极大的威胁[1-3]。通过综合分析新安县地质灾害发育特征、地形地质植被特征、地质灾害诱发因素等,建立地质灾害易发性评价指标体系,从而开展地质灾害易发性区划,总结分析新安县不同等级地质灾害易发性分区特征并提出防治建议,可为该地区地质灾害精细化评价、地质灾害预警监测和科学防灾减灾提供支撑。

1 研究区概况

1.1 地质灾害发育特征

新安县分布有滑坡、崩塌、不稳定斜坡、泥石流和地面塌陷等地质灾害点共128处。滑坡71处,其中土质滑坡43处,占滑坡总数的60.6%;滑体厚度小于10 m的滑坡63处,占滑坡总数的88.7%;前缘牵引式滑坡41处,占滑坡总数的57.7%;人类活动引发的工程滑坡55处,占滑坡总数的77.5%;69处滑坡为发生在全新世以来的有轻微活动或明显活动特征的基本稳定和不稳定滑坡。崩塌25处,主要为岩质崩塌,且大多为受倾覆力矩作用的倾倒式崩塌,其中24处为体积不超过10 000 m3的小型崩塌。不稳定斜坡7处,其中6处为土质不稳定斜坡,分布于完整性和稳定性较差、坡度较陡的区域;人类活动引发的工程不稳定斜坡5处。此外,新安县还存在泥石流8处和地面塌陷17处。

新安县各乡镇地质灾害点分布情况及密度见表1。新安县自北向南地质灾害点密度逐渐减小,地质灾害活动性逐渐减弱,北部基岩地区(如北冶镇、石寺镇、石井镇、青要山镇等)的地质灾害发育密度明显大于南部黄土丘陵地区(如南李村镇、汉关街道、磁涧镇等)。

表1 新安县各乡镇地质灾害点分布情况及密度

1.2 地形地质特征、植被特征

1.2.1 坡度坡高特征

基于1∶50 000的DEM数据提取坡度,计算不同坡度等级的投影面积,结果见表2。不同坡度等级的投影面积差异较大,坡度0°~<10°的区域投影面积669.28 km2,占总投影面积的57.70%;其次是坡度10°~<20°和20°~<30°的区域,其投影面积分别占总投影面积的23.40%和10.50%;坡度<40°的区域投影面积占总投影面积的96.79%,也是地质灾害发生的主要区域。坡度≥60°的区域大多为陡崖、断壁,由于坡度较大,其投影面积较小,与实际区域面积差异较大,因此其投影面积统计结果仅作为参考。

表2 新安县各坡度等级投影面积

通过统计各坡度等级区域滑坡和崩塌的分布数量(见表3),发现坡度和斜坡高度对滑坡和崩塌有较大的影响,坡度较大时,径流易侵蚀岩土体,地下水以润滑、软化等方式降低土体强度并改变其应力状态,加速岩土体的破坏,造成地质灾害易发频发。经统计,坡度0°~<50°、坡高30~80 m的斜坡易发生滑坡灾害,坡度≥70°、坡高<30 m的斜坡易发生崩塌灾害。

表3 各坡度等级区域滑坡和崩塌分布数量 处

1.2.2 坡形特征

斜坡地质结构决定斜坡变形破坏方式和软弱结构面位置,从而引发碎石土-基岩接触面型、层内错动型和基岩沿节理接触面滑动型三种类型地质灾害。新安县常见的斜坡坡型有直线型、凸起型、凹陷型和阶梯型,其中阶梯型和凹陷型坡明显更易产生地质灾害。

1.2.3 岩土体特征

按照成岩作用、结构类型、强度特征和岩、土颗粒间连接程度,新安县土体有一般粉质黏土、弱湿陷—中等湿陷性黄土和层状结构粉土,岩体有碳酸盐岩组和碎屑岩组。碎屑岩组节理较发育,存在于软硬岩层相间,抗压强度及抗风化能力差异明显,多发育岩质崩塌、岩质滑坡等地质灾害;具软弱夹层的碳酸盐岩组节理裂隙较发育,多发岩质崩塌、滑坡等地质灾害;黄土多呈弱湿陷—中等湿陷性,多发育土质崩塌灾害、黄土陷穴等。

1.2.4 植被特征

新安县属暖温带植物区系,大部分植被为乔灌木,西北部山地以落叶栎树为主,丘陵区以人工造林和种植果木为主。耕地基本以小麦、玉米等两年三熟栽培植物为主。新安县森林覆盖率为4%,林草覆盖率为21%。

1.3 地质灾害的诱发因素

1.3.1 降水

新安县年均降水量642.4 mm,最大年降水量1 097.3 mm,最小年降水量373.4 mm。年内降水分布不均,7—9月的降水量占全年降水量的51.6%。经统计,新安县发生的71处滑坡中,7、8、9月发生的滑坡数量分别为18、22、16处,其总和占滑坡总数的78.87%,与降水量的年内分布呈正相关关系,可以说降水是滑坡发生的重要诱发因素。同时降水在空间分布上也不均匀,中部地区降水较少,南部和北部地区降水较多,其中西北部山区降水最多。

1.3.2 人类活动

不同的人类活动对生态系统扰动程度不同,引发的地质灾害类型也存在差异。①采矿:铁门镇、青要山镇等区域因采矿活动造成大量的矿渣堆积,在汛期易发生泥石流;石井镇、北冶镇、石寺镇、青要山镇等区域存在大量的采空区,使得该区域地面塌陷严重。新安县的17处地面塌陷均是由采矿活动引起的,且目前在北冶镇、石寺镇等矿区仍存在严重的地面塌陷隐患。②交通及水利工程建设:新安县地形地貌比较复杂,交通工程建设中需要切坡或开挖坡体,形成高陡路堑边坡,存在很大的地质灾害隐患;水利工程建设易引发库区沿岸坡体滑动、崩塌等,如小浪底库区水位调蓄期间,库区水位落差最大达到100 m,库区水位涨落及坡脚浸润、冲刷等会降低库区沿岸边坡的稳定性,易发生滑坡、崩塌等地质灾害,威胁库区沿岸公路、村庄及群众的安全。③削坡建房:受地形地貌的限制,新安县群众经常依据地势,将房屋建于斜坡坡脚处,开挖形成的高陡边坡打破了岩土体的自然平衡,经雨水冲刷,边坡土体支离破碎,易引发地质灾害。

2 地质灾害易发性评价

2.1 评价指标体系建立

地形地貌、沟谷切割情况、沟谷密度和发育时期、坡向、坡度、坡高、坡体物质组成及物理力学性质、水文地质条件等因素均会影响地质灾害形成[4-5]。结合新安县实际情况,地质灾害易发性评价指标选取地质灾害点密度、坡度、坡高、坡形、岩土体结构、植被指数、降水和工程活动等8个评价指标,再采取专家打分法进一步确定各指标权重,结果见表4。

表4 地质灾害易发性评价指标体系权重

2.2 指标赋分

在地质灾害易发性评价指标体系中,岩土体结构、坡形、工程活动属定性指标,经实地调查统计后依照不同等级进行赋分;地质灾害点密度、坡度、坡高、植被指数、降水属定量指标,将栅格数据进行归一化处理作为每个栅格的赋分值,结果见图1。其中降水数据是在已建立的计算模型中以地质灾害发生地为中心,选择半径110 km(约1个经纬度)范围内距地质灾害发生地最近的气象站点,然后选择灾情发生前14 d至发生日逐日20:00的24 h降水数据。新安县地质灾害数据来源于河南省地质测绘总院实地调查和遥感解译资料,降水数据来源于新安县气象局,坡度、坡高、植被数据来源于新安县国土资源局。

图1 新安县地质灾害评价指标赋分情况

2.3 评价单元划分

根据研究区1∶50 000的DEM,将同一地貌部位划为同一单元,土壤条件、地下水等因素差异明显的划分为不同单元,以地貌走向线(分界线)、河流(沟渠)、道路、堤坝等权属界线为单元边界,共划分5 112个壮年期沟谷单元,并与DEM、SPOT-5卫片进行叠加(见图2),可以看出评价单元之间存在土地特征差异。

图2 评价单元划分及与DEM、SPOT-5卫片叠加结果

3 结果与分析

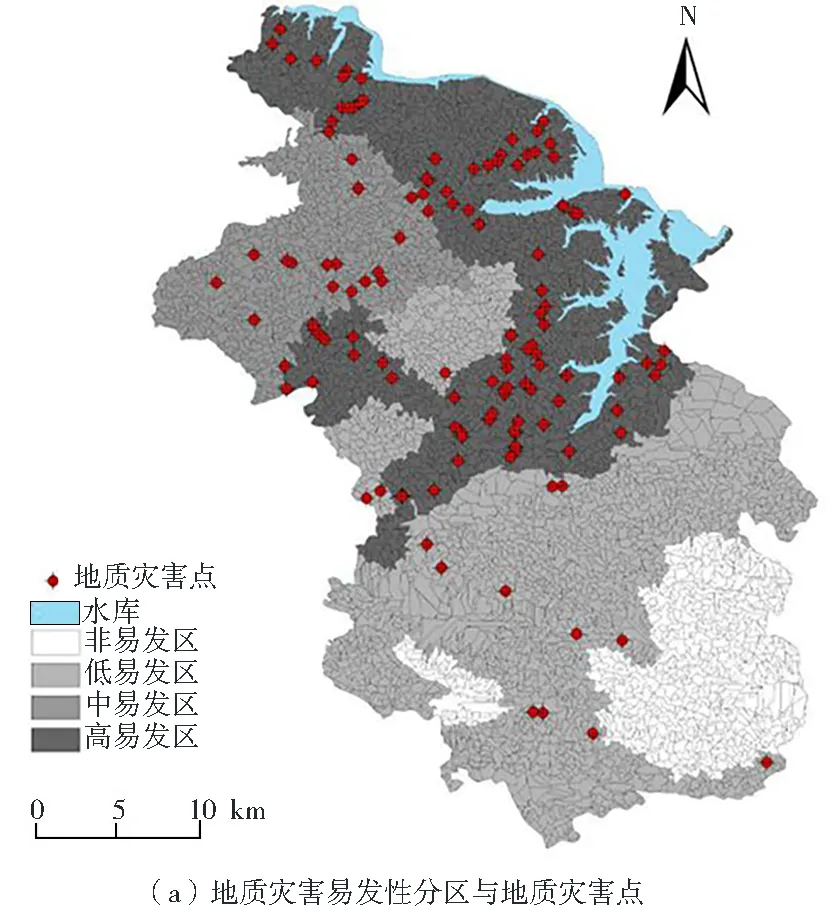

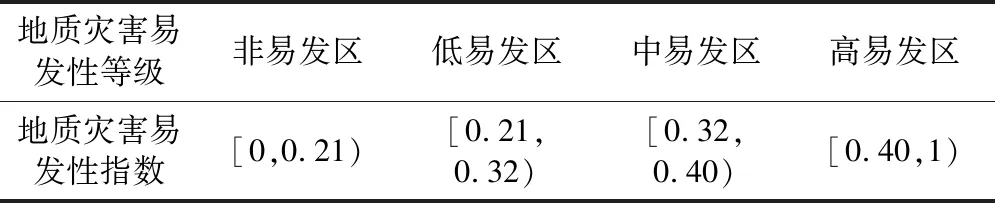

3.1 地质灾害易发性分区依据和结果

各评价单元地质灾害易发性评价指标权重和赋分的乘积之和为地质灾害易发性指数,通过聚类分析,找出地质灾害易发性指数的突变点作为地质灾害易发性分区的界限值,将新安县地质灾害易发性分为非易发性、低易发性、中易发性、高易发性4个等级,各等级的地质灾害易发性指数区间见表5,新安县地质灾害易发性分区结果见图3。由图3(a)可以看出,地质灾害点主要分布在地质灾害高易发区和中易发区,非易发区无地质灾害点分布,表明地质灾害易发性分区结果具有一定的准确性。新安县北部主要为地质灾害高易发区和中易发区,东南部为地质灾害非易发区[见图3(b)],这主要是由于新安县北部为低山丘陵区,植被覆盖度低,自然生态系统脆弱,加上道路和村镇建设、采矿等造成的不合理切坡,导致自然斜坡坡脚处人为破坏严重,人工削坡引起区域内中型滑坡频繁发生;东南部为冲击平原区,是新安县主要的森林区,地形起伏小、地势平坦,地质灾害较少发生,且成灾范围和危险程度也较小。分区结果符合新安县的实际情况。

图3 新安县地质灾害易发性分区结果

表5 新安县地质灾害易发性等级划分

3.2 地质灾害易发性分布特征及防治建议

1)高易发区。小浪底水库周围的丘陵区为地质灾害高易发区,主要包括石井镇中东部、北冶镇东部、石寺镇大部、青要山镇南部,面积392.73 km2,占新安县国土面积的33.74%,海拔300~400 m,地表出露岩性主要为第四系黄土、二叠系砂岩和砂质页岩互层、三叠系砂岩和泥岩互层。该区受库区水位陡升陡降的影响较大,建房、挖窑、修路、采矿活动中的人为削坡较多,人类工程活动频繁。该区共有地质灾害点96处,包括崩塌17处、滑坡52处、泥石流6处、不稳定斜坡7处、地面塌陷14处,地质灾害点密度约为0.24处/km2。该区应按照“谁受益、谁治理”“以防为主、防治结合”的原则,按计划分批次治理受地质灾害威胁严重的区域,并组织受地质灾害威胁严重地区的群众进行搬迁;区域内的建设活动必须经过地质灾害危险性评价和矿山地质环境评估,建设场地必须选择土体结构稳定、宽阔平坦的区域,保证建设场地边坡稳定,且及时清理资源开采过程中产生的废渣;开展群专结合地质灾害预警系统建设,通过巡视巡查和仪器监测,加强区域内地质灾害的预警监管。

2)中易发区。新安县西北部低山区为地质灾害中易发区,主要包括石井镇西部、北冶镇西北部和青要山镇北部,面积158.54 km2,占新安县国土面积的13.62%,海拔500~800 m,地表出露岩性主要为寒武系页岩、灰岩等。该区地势起伏较大,人类工程活动削坡形成大量裸露的高陡边坡,局部区域形成了陡峭的临空面,容易引发地质灾害。该区共有地质灾害点18处,包括崩塌3处、滑坡13处、泥石流2处,地质灾害点密度约为0.11处/km2。该区应按照“以防为主、防治结合”的原则,分时段、分批次治理潜在危险大的灾害点,采取修建排水沟、挡土墙等工程措施,危险性较小的区域可采取搬迁避让和加强预防预警等防治措施。

3)低易发区。新安县南部丘陵区和西北部部分区域为地质灾害低易发区,主要包括汉关街道、南李村镇、铁门镇、仓头镇等的大部分区域,面积457.69 km2,占新安县国土面积的39.32%。该区海拔较低,岩性主要为奥陶系白云质砾岩、灰岩,古生界寒武系灰岩,第四系冲洪积层和中更新统亚黏土层、亚砂土层,森林覆盖率较高。共有地质灾害点14处,包括崩塌5处、滑坡6处、地面塌陷3处,地质灾害点密度约为0.03处/km2。该区应按照“以防为主”的原则,加强区域内地质灾害的预警和防治工作。

4)非易发区。非易发区主要集中在东南部的冲积平原区,包括磁涧镇大部、五头镇南部、铁门镇东南部和南李村镇西北部,面积155.04 km2,占新安县国土面积的13.32%。该区海拔低于200 m,岩性以第四系冲洪积层和第四系上更新统及中更新统亚黏土、亚砂土为主,该区无地质灾害点。

4 结论

新安县地质灾害受坡体地质结构、坡体形态、地层岩性控制,受地下水和植被因素影响,可由降水和人类工程活动触发。通过建立由地质灾害点密度、坡度、坡高、坡形、岩土结构、植被指数、降水和工程活动等8个指标构成的地质灾害易发性评价指标体系,进行新安县地质灾害易发性分区,结果表明:①地质灾害易发性分区结果与新安县地质灾害点分布密度呈一致性,表明了地质灾害易发性评价指标体系的合理性和准确性;②新安县地质灾害高易发区面积368.33 km2,占新安县国土面积的33.74%,主要分布在小浪底水库周围的丘陵区,地质灾害点密度为0.24处/km2;地质灾害中易发区面积148.69 km2,占新安县国土面积的13.62%,主要分布在西北部低山区,地质灾害点密度为0.11处/km2;地质灾害低易发区面积429.13 km2,占新安县国土面积的39.31%,主要分布在南部丘陵区和西北部部分区域,地质灾害点密度为0.03处/km2;非易发区面积145.41 km2,占新安县国土面积的13.32%,主要集中在东南部的冲积平原区,该区无地质灾害点。③地质灾害高易发区应采取“谁受益、谁治理”“以防为主、防治结合”的原则,按计划分批次治理受地质灾害威胁严重的区域,加强地质灾害预警系统建设;中易发区遵循“以防为主、防治结合”的原则,分时段、分批次治理潜在危险大的灾害点,危险性较小的区域可采取搬迁避让和加强预防预警等防治措施;低易发区和非易发区则坚持“以防为主”。