急性前循环动脉粥样硬化性大血管闭塞血管内治疗联合应用抗血小板药物的安全性分析

2023-10-12高立志黑龙江省佳木斯市中心医院神经内三科154002

高立志 黑龙江省佳木斯市中心医院神经内三科 154002

颅内动脉粥样硬化(Intracranial Atherosclerosis,ICAS)、心源性栓塞是导致颅内急性大血管闭塞的关键原因,统计显示[1]ICAS占血管闭塞病因的10%~15%,其中亚洲人群中ICAS占血管闭塞病因的30%~50%,北美及欧洲占血管闭塞病因的5%,韩国占血管闭塞病因的15%,为避免病情持续加重需实施血管扩张、支架植入等方式进行治疗,旨在实现血流再通,同时为避免介入治疗过程中出现继发性血栓等情况,需根据患者实际情况展开抗血小板治疗[2]。既往多选择阿司匹林、氯吡格雷进行血栓抑制治疗,但获得的整体效果有限,近年经研究发现[3]替罗非班作为血小板糖蛋白受体抑制剂可有效抑制血栓的形成,但针对已经接受静脉溶栓治疗的患者应用该药物治疗后是否安全临床存在争议,为明确其具体应用价值,本文遴选我院收治的70例急性前循环动脉粥样硬化性大血管闭塞患者为样本,现将研究具体内容汇总如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2020年1月—2022年1月70例急性前循环动脉粥样硬化性大血管闭塞患者作为观察对象,随机分为两组,每组35例。观察组中男20例,女15例,年龄45~76(60.41±8.34)岁,发病至血管完全再通时间300~330(314.51±10.42)min,合并症:高血压10例、糖尿病7例、高血脂8例、房颤6例、脑梗死4例;对照组中男21例,女14例,年龄44~78(60.38±8.28)岁,发病至血管完全再通时间300~334(314.48±10.38)min,合并症:高血压11例、糖尿病6例、高血脂7例、房颤5例、脑梗死6例。两组上述一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 选择标准 (1)纳入标准:①NIHSS评分6~28分者;②发病时间<4.5h者[4];③无药物治疗禁忌证者;④自愿入组并签署知情同意书者;⑤经CT、MRI或血管造影检查确诊为颅内前循环大血管闭塞者[5];⑥依从性较高者。(2)排除标准:①临床资料丢失者;②出血性脑血管病史者;③合并恶性肿瘤者;④无法耐受本次研究药物者;⑤6个月内有严重卒中史者;⑥其他原因所致大血管闭塞者;⑦精神、心理、认知障碍者;⑧重要脏器功能损伤者;⑨预期生存时间<90d;⑩研究期间死亡患者。

1.3 方法 两组患者均在治疗时间窗内对符合静脉溶栓禁忌证的患者实施溶栓治疗,选择阿替普酶(S20020034,Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co.KG)进行静脉溶栓,阿替普酶0.9mg/kg,最大剂量在90mg内,首先静脉推注10%,剩余90%以持续静脉泵入方式泵注60min。其次进行血管内治疗,在局麻或全麻情况下,进行血管内造影检查,在明确血管闭塞部位及长度后选择合适方案进行治疗,例如动脉内溶栓、支架取栓、球囊扩张、支架植入等。对照组实施阿司匹林(H44021139,广东九明制药有限公司)+氯吡格雷[J20180029,Sanofi Winthrop Industrie(法国)]治疗,手术结束后20h复查头颅CT排除ICH,指导其口服100mg阿司匹林、75mg氯吡格雷,持续治疗至术后3个月,随后单独应用阿司匹林治疗。观察组在对照组基础上给予替罗非班(H20090225,鲁南贝特制药有限公司)治疗,术中给予标准剂量替罗非班,在3min内静脉推注10μg/kg负荷剂量,而后以0.15μg/(kg·min)剂量持续泵注至术后24h,并进行头颅CT复查,按对照组剂量及时间实施阿司匹林+氯吡格雷治疗。

1.4 观察指标 (1)根据治疗后影像学检查结果评价疗效。显效:患者经影像学检查闭塞血管全部再通;有效:患者经影像学检查闭塞血管再通率>80%;无效:患者未达到上述标准[6]。(2)临床指标,包括:ADP途径、AA途径诱导下血小板抑制剂率,根据血栓弹力图从凝血反应时间、血凝块形成时间、最大波幅、角度方面评价。(3)并发症发生率,记录两组治疗后脑出血(ICH)、出血性梗死1(HI1)、HI2、脑实质血肿1(PH1)、PH2发生率。

2 结果

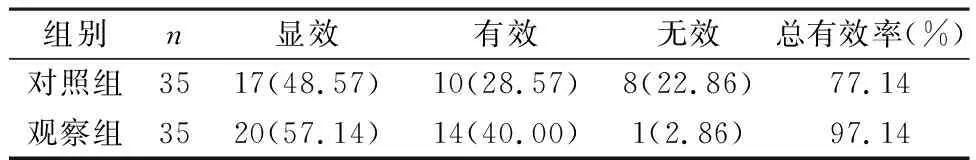

2.1 两组临床疗效对比 由表1可见:观察组临床总有效率(97.14%)较对照组(77.14%)高(χ2=6.248,P=0.012<0.05)。

表1 两组临床疗效对比[n(%)]

2.2 两组临床指标对比 由表2可见:观察组ADP途径、AA途径下凝血反应时间、血凝块形成时间长于对照组,最大波幅、角度小于对照组(P<0.05)。

表2 两组临床指标对比

2.3 两组并发症发生率对比 由表3可见:观察组并发症总发生率低于对照组(χ2=4.884、7.000,P=0.027、0.008<0.05)。

表3 两组并发症发生率对比[n(%)]

3 讨论

急性前循环动脉粥样硬化为导致大血管闭塞的关键原因,而大血管闭塞可增加脑血管疾病发生率,严重时可威胁患者生命。研究发现[7],脑梗死等疾病发作后3~4.5h内进行静脉溶栓治疗可有效开通闭塞血管,但因急性前循环动脉粥样硬化性大血管闭塞患者多合并严重原位狭窄,若单一实施静脉溶栓进行血管开通治疗获得的临床疗效有限,且溶栓治疗后致残率及死亡率依旧较高。查阅最新资料发现,治疗急性前循环动脉粥样硬化性大血管闭塞的标准方式包括血管成形术、植入支架、支架取栓术等,但反复机械操作可损伤血管内皮功能,导致破碎的栓子进入远端小血管,致使开通的血管再度闭塞,因此临床需及早选择抗血小板药物进行治疗。

抗血小板药物主要包括阿司匹林、氯吡格雷,但2012 年发表的ARTIS研究指出,阿替普酶静脉溶栓后90min内加用阿司匹林显著增加ICH风险,且上述药物应用后是否可提升血小板抑制效果有待进一步研究。本文借助血栓弹力图对不同方案下血小板抑制率进行评价,结果显示观察组ADP途径、AA途径下凝血反应时间、血凝块形成时间长于对照组,最大波幅、角度小于对照组,可见替罗非班联合阿司匹林+氯吡格雷进行抗血小板治疗获得的价值更理想。分析原因:替罗非班作为一种非肽类选择性血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受体抑制剂,可为血小板聚集提供最后的通路,继而达到阻止血栓形成的目的。既往多在手术完成后应用抗血小板药物,本文在术中、术后均推注替罗非班,经持续给药血药浓度可达稳定;其次作用强而直接、所需剂量低、副作用少,临床治疗过程中输注5min即可起效且具有半衰期短的优势,在停药4h后血小板功能恢复正常,因此整体治疗安全性较高,既可降低静脉溶栓后颅内出血风险,亦可降低溶栓后血管再闭塞发生率,达到改善整体预后效果的目的。此外在临床治疗过程中可根据ADP途径、AA途径血小板抑制率对抗血小板治疗方案进行优化,旨在减少支架内血栓形成及其他心血管不良事件的发生率,达到确保整体治疗效果的目的。

本文结果显示,观察组并发症率总发生率低于对照组,临床疗效高于对照组,可见三种抗血小板药物的联合应用可弥补术后应用阿司匹林、氯吡格雷治疗的不足之处,同时可降低ICH等并发症发生风险,避免后期受多种因素影响患者大血管再度闭塞,影响预后效果及患者机体各功能的恢复。

综上所述,急性前循环动脉粥样硬化性大血管闭塞血管内治疗联合应用抗血小板药物可提升整体预后效果及安全性,通过改善血小板抑制率可提高病情控制效果,值得借鉴及参考。