国际体育仲裁院援引先例的中国启示

2023-10-11王迪

王 迪

国际体育仲裁院 (Court of Arbitration for Sport,CAS)作为国际体育界的最高裁判机构,主要解决各类国际体育纠纷。 在案件仲裁的过程中,CAS 经常被要求裁决一些重要问题,例如运动员的兴奋剂违规行为、合同纠纷以及赛事纠纷等。在这个过程中,随着国际体育仲裁的不断发展, 提交至CAS 仲裁的案件数量逐渐增多,包括许多涉中国当事人案件,国际体育仲裁案件中出现越来越多CAS 援引先前裁决的现象。 2006—2020 年,CAS 在兴奋剂案件中至少援引1 个先例的比例维持在80%左右[1]。 中国运动员近些年广泛参加各类国际级体育赛事, 为了与国际接轨,在国际体育仲裁纠纷解决中有更大的话语权,以及保护中国运动员在国际体育仲裁中的合法权益,中国在不断努力,其中研究CAS 仲裁实践十分重要。 目前亟待解决的问题便是CAS 援引先例仲裁实践的中国应对, 即在CAS 涉中国当事人案件中总结分析援引先例的实践,探寻先例未来发展趋势,立足于中国国情,提出中国体育仲裁中先例的发展意见与建议。

1 CAS 涉中国当事人案的先例概况

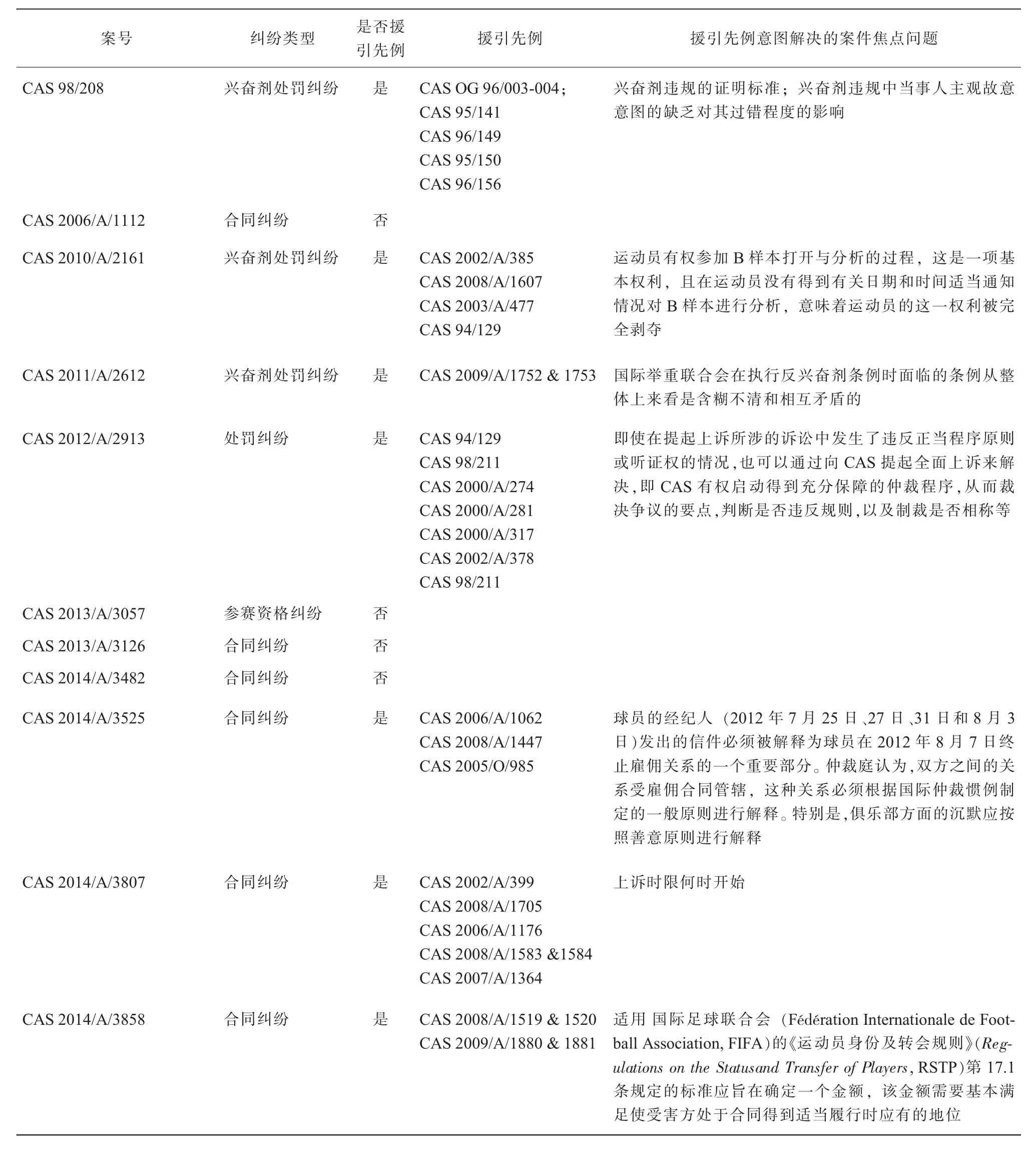

CAS 自存在以来,解决了不同国家当事人、机构间产生的众多国际性体育仲裁纠纷,在诉至CAS 的涉中国当事人案中,CAS 选择援引先例, 并在裁决书对该援引说明论理。 为了阐明CAS 在涉中国当事人案件中援引先例的实践路径, 更好保障中国运动员的合法权益,有很多问题值得研究,比如,CAS 在过去的涉中国当事人案件中援引先例的整体情况如何?标志性案例中先例援引的特点有哪些?根据现有的CAS 涉中国当事人案件,中国运动员在国际体育仲裁中需要注意哪些要点? 在CAS 涉中国当事人的案件中,有一部分因当事人选择保密而并未公开,截至2022 年底,在CAS 案例数据库查询到36 个案件(表1)。

表1 国际体育仲裁院涉中国当事人案中援引先例的情况Table 1 Cases of precedent cited in CAS case involving Chinese parties

根据统计,CAS 所仲裁的36 个涉中国当事人案件中,主要以合同纠纷与兴奋剂违规案件为主,未援引先例的案件6 个,援引先例的案件30 个,援引先例占比83.33%。 在援引先例的涉中国当事人案件中,大多CAS 都选择了援引多个而非单个先例, 解决的焦点问题也多种多样(如处罚的相称性、当事人诉讼资格与证明标准等), 表明涉中国当事人案件的仲裁整体对先例的援引呈现频次高、数量多的特点。 CAS 在涉中国当事人案件援引先例占比基本与CAS 在兴奋剂案件中至少援引1 个先例的比例持平。

涉中国当事人案件研究的必要性并非仅因中国当事人具有相关利益,更在于CAS 在此类案件中对先例的肯定性陈述。 具体来说,在援引先例的30 个涉中国当事人案件中,CAS 在裁决书中援引先例之处,几乎都用到了“CAS 判例”(CAS jurisprudence),用以阐释由CAS 形成的独特体系,并且在一些案例中,CAS 借其对先例的援引表示了认同并进行了铺垫。 具体来说,在CAS 2015/A/3904 案中,仲裁庭在援引先例时以“CAS 判例建立起”(CAS jurisprudence establishing) 这 一 措 辞 进 行 了 铺 垫; 在 CAS 2016/A/4704 案中,仲裁庭用“这在CAS 案例法中早已确立”(It is well-established in CAS case law) 主张其所援引的先例相关的焦点问题已然在CAS 判例法中建立;在CAS 2016/A/4875 案中,仲裁庭就先例援引的表述为“与公认的CAS 判例一致”(consistent with the well-established CAS jurisprudence), 认 为CAS 先例中公认的规则解释可以被援用; 在CAS 2019/A/6241 案中, 仲裁庭提出了 “连续的CAS 判例”(constant CAS jurisprudence),即仲裁庭认为实际上存在一种恒定的CAS 先例体系; 在CAS 2018/A/5784 案中,仲裁庭在援引先例时采取了“一系列CAS 的判例”(a series of CAS cases)的表述,主张一系列的CAS 判例都对焦点问题进行了阐释;在CAS 2020/A/6994 案中对多个案例进行了援引,在裁决书中表述为 “CAS 判例一贯认为”(CAS jurisprudence has consistently held)、“基于由来已久的CAS判例”(Based on long-established CAS jurisprudence)、“CAS 在其一贯的判例中指出”(CAS indicates in its consistent jurisprudence),用以说明CAS 援引先例的合理性。

CAS 在援引先例时的诸多措辞是对CAS 从成立至今体育仲裁系统化的隐形赞同, 尤其是在数量并不庞大的涉中国当事人案件中, 就存在许多用以表示先例的分析,CAS 先例援引的态度展露无疑。这代表CAS 目前存在一个隐性的先例制度,仲裁庭尊重、 拥护先例并积极援用。 这种公认的、 持续的CAS 先例体系在众多案件中已得到认同,并且已经被用于解决国际体育纠纷。 在涉中国当事人的国际体育仲裁案件中,CAS 援引先例现象普遍存在,但并未引起中国体育机构、运动员等的充分重视,整体缺乏全面研究和预案, 导致中国当事人在仲裁准备和对先例的重视方面存在不足, 无法更有效维护中国当事人的权益。因此,需要深入分析涉中国当事人案中援引先例的标志性案例, 进一步提出针对中国当事人及中国体育仲裁发展的具体建议。

2 CAS 涉中国当事人案中援引先例的标志性案件

CAS 援引先例的仲裁实践普遍存在, 先例在CAS 仲裁中发挥着指引作用。一些代表性案件可以展现CAS 对先例援引与遵循的过程、 阐释先例援引的机制,有助于梳理CAS 援引先例的现状。 本文选取佟文案与迪拜沙巴布阿赫利俱乐部诉上海上港足球俱乐部案,在分析上述CAS 先例援引整体的基础上,兼顾涉中国当事人案先例援引的个例,以期为中国体育仲裁未来的发展提出展望,促进中国当事人在国际体育仲裁中制定更为有效的仲裁策略。

2.1 佟文案

2009 年8 月,佟文在荷兰鹿特丹举行的世界柔道锦标赛中赢得了78 公斤级金牌。 比赛结束后当天,她提供了兴奋剂检测样本。 2009 年9 月8 日,佟文的A 样本检测克仑特罗呈阳性。 科隆实验室在2009 年9 月14 日通过信件向国际柔道联合会医学委员会 (International Judo Federation Medical Commission)通报了佟文的阳性检测结果,但是国际柔道联合会(International Judo Federation, IJF)并没有告知佟文关于她的兴奋剂检测结果。2009 年9 月29 日,IJF 才向中国柔道协会 (Chinese Judo Association,CJA)发送了一封电子邮件,告知阳性检测结果,而佟文直到2009 年10 月18 日与CJA 会面时才得知她的兴奋剂检测结果, 并且直到2010 年5 月9 日,她才通过互联网得知IJF 对她处以2 年的禁赛。

2010 年7 月6 日, 根据 《与体育有关的仲裁法典》第R47 条,佟文向CAS 提交了一份上诉书,反对IJF 于2010 年4 月4 日对其做出的禁赛2 年的决定,根据2009 年版《IJF 反兴奋剂规则》第7.1.5、第7.1.6 条的规定, 如果运动员或IJF 提出要求,应在国际检测标准规定的时间内安排对B 样品进行检测。 运动员可以放弃对B 样本分析的要求,接受A 样本分析结果。 尽管如此,IJF 可选择继续进行B样本分析, 但是应允许运动员和/ 或其代表在国际实验室标准规定的时间内出席B 样品的检测。 运动员国家联合会的一名代表以及IJF 的一名代表也应被允许出席,即根据规则,不论B 样本的检测来源于佟文的要求还是IJF 的要求, 佟文应当拥有出席B 样本开启与检测的权利[2]。

CAS 在本案中提到了一系列的先例进行论证。首先,在CAS 2002/A/385 号的先例中,因为运动员没有得到B 样本检测结果分析时间等信息的通知,最终B 样本检测结果被忽视了,仲裁庭提出运动员参加B 样本的开启与检测的权利至关重要,如果不尊重这一权利,B 样本的结果必须不予考虑,尽管在剥夺这一权利并也不太可能影响B 样本分析结果的情形下也是如此[3]。 因为在CAS 2008/A/1607 案的先例中, 仲裁庭指出运动员被给予合理机会出席B样本的开启与检测的权利非常重要, 即使在可用证据表明运动员可能违反了反兴奋剂规则的情况下,也需要保障运动员享有这一权利[4]。 另外,在CAS 2002/A/385 案中,仲裁庭对此提出了解释,主张如果不这样做就是将运动员 “视为兴奋剂检测程序的客体,而非主体”。因此,在体育联合会未能做出合理努力满足运动员在其代表在场的情况下打开和检测B样本的要求,需要忽略B 样本的检测结果。

此外, 通过仲裁程序补救这种程序性错误是不可能的。 与侵犯运动员发表意见的权利相反,仲裁不能取代运动员及代表出席B 样本的开启与检测。 根据CAS 94/129 案、CAS 2003/A/477 案, 仲裁庭表示反兴奋剂规则建立了兴奋剂的严格责任制度,但是最重要的是……规则仍需得到明确的遵守[5]。这意味着,在本案中,IJF 根本没有通知佟文打算对B 样本进行分析, 更不用说通知她分析将在何时何地进行,甚至没有给佟文亲自或通过代表参加B 样本的开启和分析的机会,这一事实无可争辩。在这种情况下,她的B 样本检测结果必须被忽略。 因此,对佟文B 样本的检测结果分析无法有效证实在她的A 样本中发现了克伦特罗,IJF 未能根据2009 年版《IJF 反兴奋剂规则》第2.1.2 条证明她违反了反兴奋剂规则。

本案仲裁庭通过援引先例最终采纳了佟文的意见,认为只有在运动员放弃B 样本检验时且B 样本未被检验时,才能单独依赖A 样本检验结果来认定兴奋剂违规。 佟文未被给予出席B 样本的开启和检验的机会,这违反了《实验室国际标准》(International Standard for Laboratories)[1]第5.2.4、第3.2.6 条以及2009 年版《IJF 反兴奋剂规则》第7.1.4、第7.1.6 条。既然开启了B 样本检验就不能只依照A 样本检验结果来认定兴奋剂违规,而此时B 样本检验结果因程序瑕疵而无效,不能证实A 样本检验结果,无法构成兴奋剂违规,所以CAS 撤销了IJF 的处罚决定[6]。 显然, 佟文2 年禁赛期的取消这一仲裁结果除了得益于“程序正义”以外,法律中的“判例原则”也在佟文上诉成功的过程中起了非常重要的作用[7]。

2.2 迪拜沙巴布阿赫利俱乐部诉上海上港足球俱乐部案

迪拜沙巴布阿赫利俱乐部 (Shabab Al Ahli Dubai Club,简称阿赫利俱乐部)是一家在阿联酋迪拜注册的职业足球俱乐部,上海上港足球俱乐部(简称上港俱乐部) 是一家在中国上海注册的职业足球俱乐部。 2016 年8 月31 日,上港俱乐部与球员A 签订了《租借转会协议》。 该协议称,球员A 目前在上港俱乐部注册,经过球员A 的同意,上港俱乐部将球 员A 于2016 年9 月1 日 至2017 年6 月30 日 租借到阿赫利俱乐部,租借转会金额为125 万欧元,分2 期支付, 第一期60 万欧元将于2016 年11 月1 日或之前支付,第二期65 万欧元将于2017 年4 月1日或之前支付, 对于租借转会条款双方均无争议。 然而,阿赫利俱乐部未能履行其对被申请人的义务,即根据《租借转会协议》支付第一期60 万欧元的款项,因此,FIFA 的球员身份委员会(Players’ Status Committee, PSC)于2017 年9 月27 日通过了阿赫利俱乐部需要向上港俱乐部支付60 万欧元的决定,相当于《租借转会协议》中应付的第一期租借费用,外加上述金额自2016 年11 月2 日起至实际付款日的5%的年利率利息。

阿赫利俱乐部声称主张PSC 的决定是针对错误的主体通知并寻求执行的, 因为它是另一个阿拉伯酋长国足球俱乐部Al Ahli Football Club Dubai 的新名称,而不是作为《租借转会协议》一方的阿赫利俱乐部的主体,因此不是该主体的继承俱乐部。面对这种主张, 上港俱乐部提出Al Ahli Football Club Dubai 与阿赫利俱乐部之间存在体育继承关系,该俱乐部于2017 年5 月15 日与Shabab Alahli-Dubai合并,最终成立了阿赫利俱乐部。

焦点问题是两个俱乐部之间是否存在体育继承关系,上港俱乐部为了证明两者存在体育继承关系,以CAS2007/A/1355[8]、CAS2011/A/2614、CAS2011/A/2646[9]、CAS2012/A/2778、CAS2013/A/3425、CAS2016/A/4550&4576[10]为例,证明俱乐部是一个自身可识别的体育主题。

具体来说,在CAS2013/A/3425 案中,独任仲裁员强调,CAS 在处理体育俱乐部继承问题的裁决,诸 如 CAS 2007/A/1355、CAS 2011/A/2614、CAS 2011/A/2646、CAS 2012/A/2778 等都已经确定: 一方面,俱乐部是一个自身可识别的体育主体,任何负责管理其活动的主体所承担的义务都必须得到尊重;另一方面,一个俱乐部的身份是由它的名字、颜色、球迷、历史、体育成就、奖杯、体育场、球员名单、历史人物等元素构成的,这使得它有别于其他俱乐部。因此,体育机构在时间上的连续性和持久性与管理、继承它的主体息息相关。

本案独任仲裁员认为, 根据这一仲裁要点后续在CAS 的一些仲裁中得到认同和应用, 包括CAS 2016/A/4550 案和CAS 2016/A/4576 案等。 这些裁决的效果是,作为一个原则问题,尽管该继承人并非任何此类协议的任何一方的当事人、 该俱乐部的管理层或公司结构或所有权发生了变化, 不再存在的前俱乐部的体育继承人仍可能有责任履行该前俱乐部的财务义务。基于此,独任仲裁员找到了以下事实支持俱乐部之间存在体育继承关系这一结论,第一,从阿赫利俱乐部的网站可知,2017 年5 月15 日,阿联酋副总统兼总理、迪拜统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德(His Highness Sheikh Mohamed Bin Rashid)下令将Al Ahli Football Club Dubai、Shabab Alahli-Dubai合并为现在的Shabab Alahli Dubai FC(即阿赫利俱乐部)。根据该网站,这个新俱乐部最初成立于1958年,名为阿赫利俱乐部;第二,阿拉伯联合酋长国足球协会(UAE Football Association, UAEFA)在2017 年5月16 日发布的新闻稿中认可其合并;第三,合并后俱乐部的名称包含合并对象的每个俱乐部的部分名称,Shabab Al Ahli Dubai Club 中的 “Shabab” 和Al Ahli Dubai FC 中的“Al Ahli”;第四,Al Ahli Football Club Dubai 在合并之前, 由迪拜经济发展部颁发许可证,编号为6201102,合并后,迪拜经济发展部向阿赫利公司颁发了编号相同的许可证,即6201102;第五, 两家俱乐部的球员组合完全符合这两家俱乐部的合并情况。 在2017—2018 赛季的36 名球员名单中,一半由Al Ahli Football Club Dubai 提供,四分之一由Al Shabab Al Arabi 俱乐部提供,其余是新招募的;第六,新合并的俱乐部继续在Al-Rashid 体育场进行主场比赛, 与Al Ahli Football Club Dubai 是同一场地[11]。

因此,裁决结果是,当Al Ahli Football Club Dubai于2017 年5 月15 日或前后与Shabab Alahli-Dubai合并形成现在的阿赫利俱乐部时,两者存在体育继承关系,阿赫利俱乐部负有支付首期60 万欧元的义务。

2.3 有利于己方的裁决结果与援引先例紧密相关

在上述两个标志性案件当中, 不论是运动员还是俱乐部,都因CAS 援引先例得到了有利于自身的裁决结果。具体来说,佟文案有利的裁决结果离不开CAS 援引与适用先例,根据先例,B 样本开启与检测的权利至关重要, 而因此造成的相关程序性错误无法通过仲裁进行补救; 同样,CAS 在迪拜沙巴布阿赫利俱乐部诉上海上港足球俱乐部案中, 援引一系列先例的主要目标为解决俱乐部的继承与主体资格问题。 两个案件的区别在于,佟文案是CAS 主动的援引先例, 而迪拜沙巴布阿赫利俱乐部诉上海上港足球俱乐部案是源于上港俱乐部积极提出了先例的援引。 由此可知,不论是兴奋剂违规案件,还是合同纠纷案件, 案件的仲裁结果与中国当事人自身利益息息相关,CAS 主动援引先例固然可能会带来有利的仲裁结果, 但是中国当事人更需要在这一过程中发挥自身的主观能动性, 采取相应措施并积极提出先例,促进CAS 采纳己方意见。

3 CAS 援引先例对中国当事人的启示

在全球体育法浪潮席卷的当下, 国际体育纠纷中中国当事人及体育协会因信任CAS 解决纠纷的专业性,往往选择向CAS 上诉用以争取对自身有益的裁决结果,正如上述两个案例。既然先例援引已然颇具规模,CAS 援引先例的实践处于上升期, 那么中国当事人如何在国际体育仲裁中根据这一特点制定相应的仲裁策略,在CAS 运用先例解决问题的大趋势下,完善自身及团队的整体方案,并在合规的前提下,为自身争取最大限度的合法权益,便是应解之题。在此基础上,还需进一步考量中国如何立足于国际体育仲裁纠纷解决体系中先例问题研究的先列,并逐渐形成针对先例问题的、具有中国特色的国际体育纠纷解决体系。

3.1 当事人具有接受公正裁判的权利

CAS 援引先例的仲裁实践在未来对于中国当事人合法权利的保障而言具有重大意义。《反兴奋剂运动员权利规则》 第4 条规定了运动员接受公正裁判的权利,这一权利包括发表意见的权利,将会成为运动员权利保障的利器,畅通运动员援引先例的渠道,运动员可以得到CAS 的反馈,从而在裁决书中了解CAS 援引先例的说明论理,这实际上拓展了运动员权利保障的实现渠道。 当然,在国际体育仲裁中,特别是在兴奋剂违规案件中,此类案件关乎运动员的体育生涯,运动员在出现阳性检测结果时需要承担严格责任,作为当事方的运动员受CAS 援引先例作出裁决结果影响最大,只有站在中国当事人,尤其是运动员的视角才能提出更有助于完善先例适用的建议。

3.2 组建专业的代理团队,发挥主观能动性

当中国当事人牵涉CAS 仲裁程序时,需要其依赖自身的法律意识和法律素养在先例层面作出基本回应与预设,聘请专业的代理人,组建分工明确的代理团队,在此前提下,发挥仲裁中的主动性,对仲裁进行全局性把握。 团队的每个成员都应具有明确的职责和角色并紧密合作, 以确保所有与先例相关的必要的法律和事实论证可以得到充分考虑和表达。另外, 团队应该拥有较为丰富的国际体育纠纷解决经验、熟悉国际体育仲裁规则和程序、了解CAS 援引先例的流程与裁判规则并能够提出准确的法律建议和策略。进一步来说,受聘的代理人还应具备出色的沟通和辩论技巧, 积极争取对中国当事人有利的先例援引。

3.3 明确提出先例的权利与得到反馈的权利

在组建专业代理团队的基础上, 中国当事人应当将援引先例作为一种有效的论证策略, 明确自身具有提出先例的权利与援引先例的渠道, 同时所援引的先例也需要得到CAS 的反馈。 首先,根据前述佟文案与迪拜沙巴布阿赫利俱乐部诉上海上港足球俱乐部案, 目前在CAS 相关的涉中国当事人案件中, 援引先例的主要方式是由CAS 自发主导的,然而随着CAS 援引先例实践的不断更新,由当事人主动提出先例的情形将会增加, 中国当事人及代理团队需要坚定提出于自身有利的先例, 优先选择与案件相关性较高且有权威性的CAS 先例并适度和准确援引, 确保所援引的先例与案件的事实和法律问题相符, 进一步阐明所援引的先例与当前案件的关联和适用性。其次,由中国当事人提出的先例需要得到CAS 的反馈。 如果某一先例能被CAS 采纳并遵循,那当事人将得到与该先例相关的正向反馈,但如果CAS 并不赞同该先例,也应解释拒绝原因。 尤其是兴奋剂案件中会涉及不同类别的体育运动、 不同的禁用物质、不同的证据以及不同的案件情况,中国当事人应当拥有在裁决书中了解CAS 援引先例说明论理的权利, 如果最终的裁决结果并不包含仲裁庭对于先例援引的说明, 那么案件仲裁的公平与公正将得不到保障。

3.4 做好援引先例的准备工作与先例研究工作

除了以上两点之外, 中国当事人及代理团队还需开展援引先例的前期准备工作和与时俱进的先例研究工作,佟文案发生于2010 年,迪拜沙巴布阿赫利俱乐部诉上海上港足球俱乐部案发生于2018 年,间隔8 年,然而在这两个案件中,因为对CAS 援引先例的认识并不充分,两项工作的开展都并不顺利。但根据本文的数据,仅在涉中国当事人案件中CAS援引先例的占比便高达83.33%, 这意味着在CAS发展过程中已经积累了无数的先例, 这些先例又在后续的仲裁中被持续用于解决纠纷, 在先例的援引与遵循高速发展的当下,先例在CAS 仲裁中发挥着指引作用。基于此,援引先例的前期准备工作是指在中国当事人就具体事项向CAS 仲裁的前期,中国当事人及其团队在案件仲裁前应当积极做好针对类案与先例的对比归纳工作,预测总结可能被CAS 援引的先例,以及可能对运动员主张有利的先例等,并根据此结果在仲裁中提出对自身有益的先例, 以期获得有益的仲裁结果。 鉴于中国目前专门从事体育纠纷解决的专业律师与团队较少, 还需夯实这一工作开展的基础。 与时俱进的先例研究工作是指贯穿CAS 存在的过去、现在与未来,借由专家、学者等相关人士甚至机构,研究CAS 在个案仲裁中因援引先例引起的CAS 裁判规则, 甄别CAS 在特定类型案件中对特定问题的固定援引模式,厘清由CAS 形成的独有裁判规则,以形成此问题的前沿研究成果,推动中国国际体育仲裁的发展。

总而言之,为提升中国体育国际影响力,维护中国当事人权益,在CAS 援引先例仲裁实践的应对问题上还有很多具体措施有待落实, 还有很多更细节的领域值得深挖。 因先例的援引最终作用于运动员仲裁结果的本身,研究CAS 援引先例的中国应对具有必要性与急迫性。

4 CAS 援引先例对中国体育仲裁发展的启示

从国际体育仲裁、 中国体育仲裁的发展需要来看,现有体育争端解决体系的特点表现为:以体育组织处理和用尽内部救济为前提,以体育仲裁为终局,通过司法审查保障争端解决的公平公正。 在国际层面,随着CAS 的不断发展,这一体系日臻完善。 反观国内体系, 因受制于各国体育组织发展状况和国内立法,体系化程度不一[12]。中国在很长一段时间内缺乏体育仲裁制度,致使国内体育争端看似路径诸多,实则“求告无门”,权益无法借由制度与规则进行维护, 流程耗时过长, 许多国内体育纠纷只能上诉至CAS 解决。 根据2022 年版《世界反兴奋剂条例》第13.2.2 条的规定,运动员不服反兴奋剂处罚,而其国内独立上诉机构不存在、 不可用时, 有权直接向CAS 提起上诉,因此,一些国内体育纠纷只能被动越级依靠CAS 进行仲裁。 除此之外,中国体育仲裁内部分工不明,权责无处落位。国内体育仲裁大多依赖各体育协会的内部仲裁, 例如中国篮球协会设置了仲裁委员会, 专门负责对协会纪律处分决定不服的上诉案件进行审理, 但是体育协会下设的仲裁委员会的仲裁效力仍受到广泛质疑。 因为这类机构属于内部纠错机制, 旨在实现纪律委员会处罚决定的终局性,并非真正意义上的仲裁机构,独立性和公正性都有待考察[13]。

因此, 根据国内体育仲裁中体育纠纷解决缺位的这一大背景, 构建一个公平合理的中国体育争端解决机制,进一步完善国内体育仲裁制度,迎合在体育自治趋势下的当事人救济需求, 与国际体育仲裁尤其是CAS 相互调和、裨补阙漏,逐渐形成良好的国内外互动与纠纷解决的竞争关系势在必行。

具体来说, 国内体育仲裁发展并不一帆风顺,《中国体育仲裁委员会组织规则》《体育仲裁规则》在征求意见后,直到2022 年12 月22 日经国家体育总局第2 次局务会议才审议通过, 确立了位于北京的中国体育仲裁委员会的职能、受案依据、管辖权、案件的申请与受理、仲裁庭的构成、决定与裁决、特别程序以及对其的监督与管理等内容, 中国体育仲裁委员会是由国家体育总局依法设立的、全国唯一的、专门处理体育领域纠纷的仲裁机构。 这象征着中国体育仲裁揭开了新篇章, 国内体育纠纷解决体系迈上了新台阶,向国际看齐,为中国体育仲裁发展成为更成熟灵活的体系打下了坚实基础。

在这一背景下, 伴随着中国体育事业的蓬勃发展、体育纠纷的数量和复杂性不断增加,体育仲裁作为一种重要的纠纷解决方式也愈加受到重视。 中国体育仲裁委员会的成立为我国的体育仲裁提供了新的发展机遇,同时也面临着种种挑战。 CAS 援引先例与遵循先例的惯例, 意味着国际体育纠纷解决中先例问题已成为了惯性, 那么作为国内的体育纠纷仲裁机构, 也将面临着如何对待先例这一问题,显然, 因为国内或国际仲裁机构所处理的体育纠纷类型是固定的,所解决的主要问题也是近似的,这直接导致先例存在与适用具有必然性。在此前提下,中国体育仲裁委员会应当结合国情, 首先在先例问题上与CAS 保持一致的态度,即肯定先例的存在。 其次,借鉴CAS 援引先例的经验, 厘清CAS 援引先例的仲裁实践与中国体育仲裁的关系并挖掘有益的启示,具体来说,这种启示分为2 个层面。

4.1 重视先例的援引,进行前瞻性借鉴

在已知CAS 与仲裁员对先例援引的倾向后,中国体育仲裁委员会作为一个新生的国内体育纠纷解决机构, 首先需要提高对CAS 援引先例的重视程度,学习借鉴CAS 在解决某一特定体育问题时的观点,并对其援引先例的模式进行总结梳理。尽管在中国,仲裁先例的发展还尚未起步,但应该在发展过程中结合中国国情、 国内体育仲裁实践和特点并积极探索和应用, 以满足中国体育仲裁的实际需要。 其次,中国体育仲裁委员会在具体的案件中,为了使自身的说明论理更令当事人信服,难免通过CAS 案例库检索类案、援引CAS 先例,随着仲裁案件的增多,自身仲裁的先例自然也会纳入援引范畴。 以后或许也会出现CAS 与中国体育仲裁委员会相互援引的情形, 这就意味着未来中国需要在体育仲裁的实践中逐渐建立起中国特有的先例制度。 或许此种启示为时过早,但是CAS 的发展至今也不过近40 年,吸取CAS 仲裁的长处为己所用,这种前瞻性借鉴对中国体育仲裁的发展来说是必要的。最后,推进专业化也是中国体育仲裁委员会发展的关键, 中国体育仲裁委员会应该积极发掘和培养优秀的仲裁人才,提高仲裁人员的素质和能力水平, 进一步提高中国体育仲裁的专业水准。根据《中国体育仲裁委员会组织规则》 吸纳符合规定的仲裁员, 严格仲裁员审核制度,完善仲裁员监督与考核体系,保障仲裁的公正性和权威性,同时提高仲裁的透明度和效率,保障高质量仲裁的完成。

4.2 壮大体育仲裁员队伍,培养专业体育研究人才

高质量的仲裁员团队与封闭名单是CAS 现今享有国际体育纠纷解决声誉的关键原因,CAS 仲裁员选拔有严格的要求, 十分看重经历与能力。 自CAS 成立以来,中国的多位专家、学者、律师通过审核成为了CAS 的仲裁员,中国最早的仲裁员是外交学院的苏明忠教授,曾在1996 年亚特兰大奥运会的CAS 临时仲裁庭(Ad Hoc Division)担任过仲裁员并裁决过案件。 另外,苏州大学郭树理教授、首都体育学院韩勇教授、福州大学李智教授也入选成CAS 反兴奋剂处(Anti-Doping Division)的第一批仲裁员,但是目前涉及先例的标志性案件大多由外国仲裁员组成的仲裁庭裁决,中国仲裁员在CAS 仲裁中的参与度不高,还需敦促更多专家学者加入CAS 仲裁员队伍,壮大CAS 中国仲裁员队伍,为CAS 仲裁贡献一份力量。 另外,目前以CAS 先例为研究对象的专业研究较少,针对CAS 先例等制度研究的专门人员不足, 尤其是进行系统化、 体系化深入研究的人员紧缺,涉中国当事人案,包括佟文案与迪拜沙巴布阿赫利俱乐部诉上海上港足球俱乐部案,都只是CAS 援引先例的一个缩影。 随着CAS 裁决案件的增加,先例中的裁决要点与裁判规则还需持续进行探索,需要更多专业的体育法学人才进行拓展, 为中国体育仲裁事业的发展出谋划策。

5 结束语

中国有必要以CAS 为范例建立体育仲裁机制,在洞悉国际体育制度趋势的基础上, 引领国内改革发展,在不断探索中逐渐融入CAS 解决争端的国际环境[14]。 如今中国体育仲裁快速发展,以《中华人民共和国体育法》及《中华人民共和国仲裁法》为基础,《中国体育仲裁委员会组织规则》与《体育仲裁规则》已应运而生。着眼未来,尽管目前无法在规则中明确遵循先例原则这一条款, 但中国体育仲裁的发展需要与国际接轨,借鉴CAS 先例的发展规则,节约仲裁成本,保障案件的公平公正,形成未来中国特色的体育仲裁制度的合理展望。 除此之外,培养高素质仲裁员与体育仲裁研究员,对中国体育仲裁后续长足的发展而言也颇为有利,是健全中国体育仲裁体系、提升体育强国话语权与增强体育影响力的充分保障。