想去一趟宇宙边际,最可行的办法是?

2023-10-09远镜

远镜

宇宙太大,生命太短。

从第一颗人造卫星升空算起,人类进入太空时代已经六十五年,现在已经能把无人探测器送往太阳系所有行星进行近距离考察。在可预见的未来,人类的脚步势必能踏遍太阳系的每一个角落。然而,如果要飞出太阳系,实现恒星际旅行,哪怕是前往最近的比邻星,仍然遥遥无期。现有的化学火箭效率太低,绝无可能实现这一目标。要想飞往宇宙更深处,必然要走全新的技术路线——也许是可控核聚变、正反物质湮灭、巴萨德前置集气系统或者激光驱动光帆……

但前方还有一只难以打败的拦路虎。

光速,这一相对论画出的不可逾越的绝对红线①,梦想让“征途是星辰大海”的渺小文明只能望“星辰大海”而兴叹。波兰科幻作家莱姆甚至在《宇宙创世新论》中设想,光速屏障有可能是先发文明制定的物理法则,以阻止后来文明相互沟通而缔结新的同盟,挑战前者的地位——这是他对费米悖论的解释。

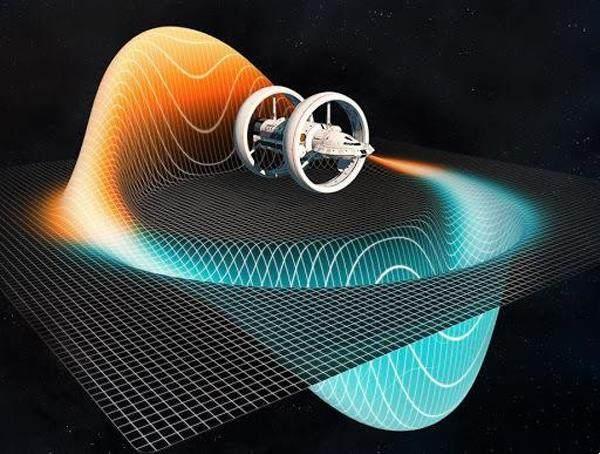

为了解决光速限制的难题,科幻创作者各显神通,设计出了多种超光速飞行方案:《星际迷航》系列以及《三体III》中的曲率引擎、《接触》和《星际穿越》中可供穿行的虫洞、《基地》中匪夷所思的超空间跃迁、《哆啦A梦》中的任意门、超能力者的瞬间移动技能等。后面几种纯属奇幻和魔法构想,只有曲率引擎和虫洞有一些数学模型作为依据,但在物理学上能否成立依然是未知数,现有的时空理论似乎并不真的允许两者的存在。假如基础物理学被三体人锁死,科学家再也无法发现新物理,那么这些技术也成了妄想。

如果没有了超光速,是否意味着人类会永远被束缚在摇篮里?

并非如此。因为相对论以另一种方式开启了超远距离太空旅行的可能性。本文将介绍一种非常简单的太空旅行方式——持续保持1ɡ加速度的直线运动。我们将会看到,在相对论效应的加持下,这种旅行方式会取得怎样意想不到的后果。

曲率引擎模型:在飞船面前制造曲率气泡弯曲时空

回想一下你坐电梯的情景。你走进电梯轿厢,关上门,这时电梯开始向上加速(通常会持续两至三秒),然后加速阶段结束,电梯速度保持恒定。在加速阶段,你会感觉仿佛有一股力在把你往下压,脚底承受的力比平时更重一些。如果这时你的脚下放着一台秤,你会发现自己的体重增加了,这就是超重。因为电梯地板在加速向上运动,只有你的脚底给你施加比平时大一点的支撑力,才能讓你跟电梯的运动保持同步。从电梯内部的视角来看,这相当于你承受了额外的“重力”,脚底的支撑力也随之增大,从而使你在轿厢内保持平衡不动。

类似的,如果太空中有一艘飞船加速向上,飞船内的宇航员也会感受到一股“重力”在把自己的身体往下压。不同的是,宇航员在飞船静止的时候是完全失重的,所以宇航员感受到的力完全由飞船的加速度决定。

假如有一个苹果从树上掉下来,在它击中牛顿的脑袋之前,重力使它向下运动的加速度是9.8m/s2。对于地球表面上的任何物体,重力产生的加速度都是9.8m/s2,这个加速度值称为1ɡ。而如果太空中的飞船以1ɡ的加速度向上飞行,宇航员感受到的“重力”将和地球表面完全一样。这相当于在飞船的狭小空间里创造出人工重力。

根据广义相对论基本原理之一的“等效原理”,1ɡ加速的飞船与地球表面的重力环境是完全等效的。设想我们把爱因斯坦关进一个封闭的房间,他看不到房间外面的状况,只能用房间内的仪器仪表进行实验测量,可怜的爱因斯坦无论用什么办法都不可能区分他是在一间地面上静止不动的房间里,还是在一艘1ɡ向上加速的飞船里。

对于太空旅行的游客而言,这简直是天赐良机:他们再也不用怕得头晕恶心、呕吐昏睡的“太空失重病”,也不用担心肌肉退化、骨钙流失、心脏功能减退、视力模糊和内分泌失调等长期失重对人体造成的损害,更不用在上天之前参加艰苦的失重模拟训练,一切将变得同家里一样舒适和自然。

这是生物进化的必然结果。从四十亿年前的太古时期开始,生命就一直在适应着地球表面的重力环境,使人体的生理结构最适合在1ɡ加速度下运转。

另一方面,这也限制了人类进行太空旅行的最大加速度。当飞船的加速度超过1ɡ时,宇航员将体验到比地表更重的重力。一旦加速度超过一定强度和持续时间,就会出现大脑缺氧乃至内脏出血。为了保证安全,过山车的最大加速度一般不会超过5ɡ,而且持续时间远远不到1秒。即使是经过严格训练的飞行员在10ɡ的加速度下,也仅十几秒就会失去意识。如果时间足够长,哪怕是1.5ɡ的加速度也可能产生致命危害,尽管这方面的实验数据还不太充分。在《三体Ⅱ》中,自然选择号飞船在“前进四”状态下可以达到120ɡ的加速度,对于船员来说,相当于把他们扔进一台滚筒洗衣机里,按每分钟八百转进行甩干所承受的向心加速度。因此刘慈欣在小说中补充了“深海加速液”的设定,让船员在进入“前进四”状态前,全身器官都充满这种神奇的液体,人就像深海鱼类一样直接在液体中呼吸。严格来讲,深海加速液也很难解决问题,因为人体内组织的密度不是均匀的。类似生物实验用的离心分离机,在液体中,密度高的部位还是会下沉,密度低的部位还是会上浮,时间长了,就算不会细胞碎裂,也得骨肉分离。

也许有人会对此感到失望。不论未来人类掌握了多强大的推进技术,只要是用于载人飞行,也无法比1ɡ的加速度大太多。但很快我们就会看到,只要有办法让飞船持续加速下去,哪怕是1ɡ的加速度,也能在人类寿命的期限之内跨越惊人的距离。

首先,1ɡ飞船将使得太阳系内的行星际旅行变得非常方便。

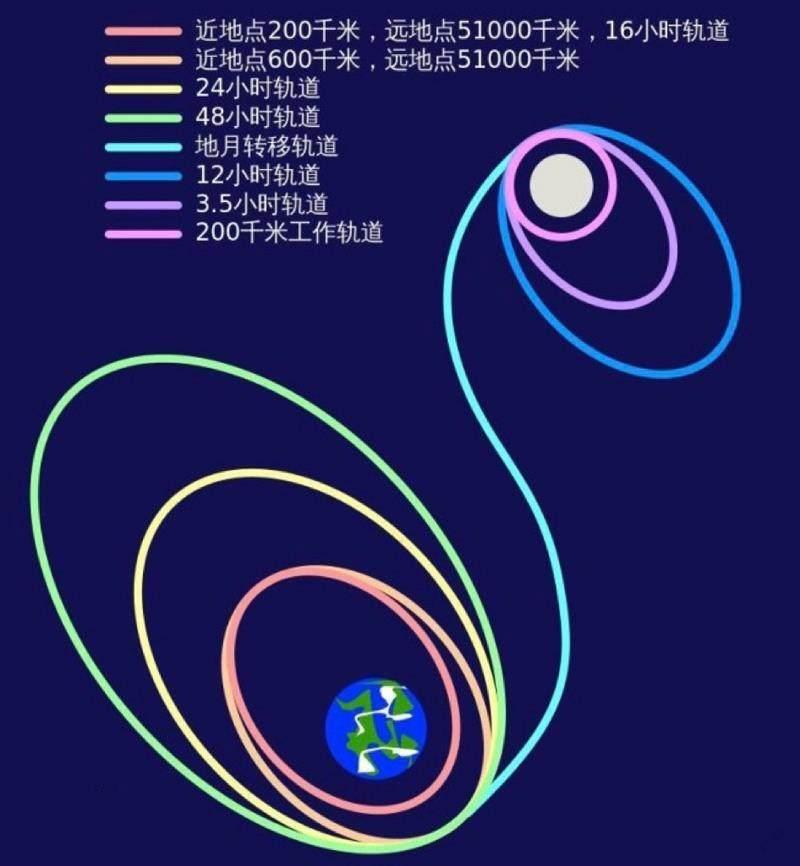

嫦娥1 号变轨示意图

要是你想利用周末的时间去月球基地旅行一趟,周五晚上出发,如果你坐的是阿波罗号或者嫦娥号,最后必然赶不上周一早晨的领导讲话。月球距离我们三十八万千米,现有的火箭技术需要三天才能到达,返程又需要三天。但如果以1ɡ加速度直线飞向月球,只需两个半小时就能到达——当然,没有人喜欢以每秒八十千米的速度迎面撞上月球制造一场沙尘暴和一座环形山,所以更合理的方式是,飞船先以1ɡ加速飞向月球,然后在旅程中点,从前往后调转一百八十度,让喷气口朝向月球方向,飞船继续飞向月球,但以1ɡ的加速度逐渐减速,直到速度减为零时,刚好降落在月球表面。对于旅客来说可能有点小麻烦,因为在调转一百八十度的过程中会短时间失重,但是调转完成之后一切恢复原样,只不过窗外的宇宙正好上下颠倒了。这种加速—减速模式会使得平均速度有所减慢,但也只需三个半小时就能在月球表面着陆。

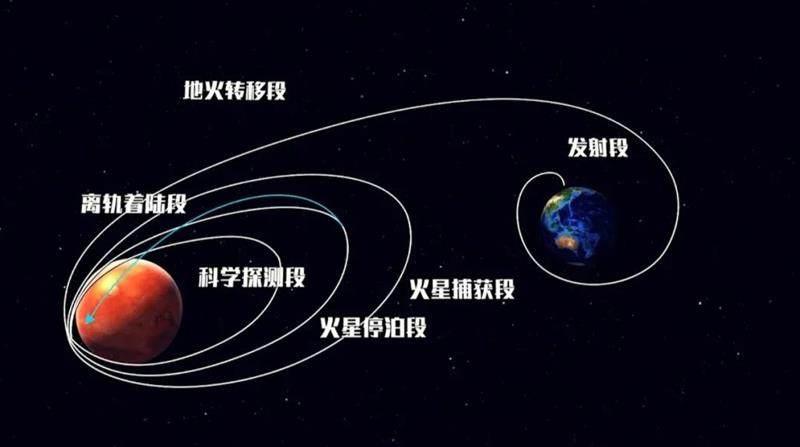

如果你的度假目標是火星,“天问一号”等探测器采用的地—火转移轨道是最节省燃料的旅行方式,但代价是非常慢。以最经典的霍曼转移轨道计算,往返一趟就要浪费掉一年半的生命。但对于1ɡ飞船,采用加速—减速模式,能在两天之内抵达火星,如此“消费升级”以后,完全可以塞进十一黄金周的旅游计划。以这种方式就算去冥王星也只需要十五天,相比之下,2005年发射的新视野号探测器可是飞了十年才到冥王星,而且无法刹车停下,只能在飞掠而过时匆匆一瞥。有了1ɡ飞船,旅游公司就可以推出一年期的太阳系行星全家桶优惠套票,因为用一年时间把八大行星外加上五颗矮行星全玩一遍也绰绰有余。

那怎样实现恒定的1ɡ加速度呢?

迄今为止,航天器加速的基本方式从来没变过,那就是“向后扔东西”即利用发动机消耗燃料向后喷气的反作用力,使飞船获得向前的动力。

设想一艘飞船刚从某个太空港口出发,加满了正好足够整个航程所需的燃料。最初装满了燃料的飞船最重,需要的推力最大,因此燃料消耗得最快。航程结束时,燃料接近耗尽,这时候飞船最轻,只需要消耗较少的燃料就能维持同样的加速度。因此,为了保持1ɡ加速度不变,飞船的引擎需要能精确控制燃料消耗率,在整个飞行过程中逐渐地自动降挡,这种变速控制原理上并不复杂。在《挽救计划》中,万福玛利亚号就采用了这种设计以维持恒定的加速度。

那又怎样让加速时间持续得更久,让飞船飞得更快呢?

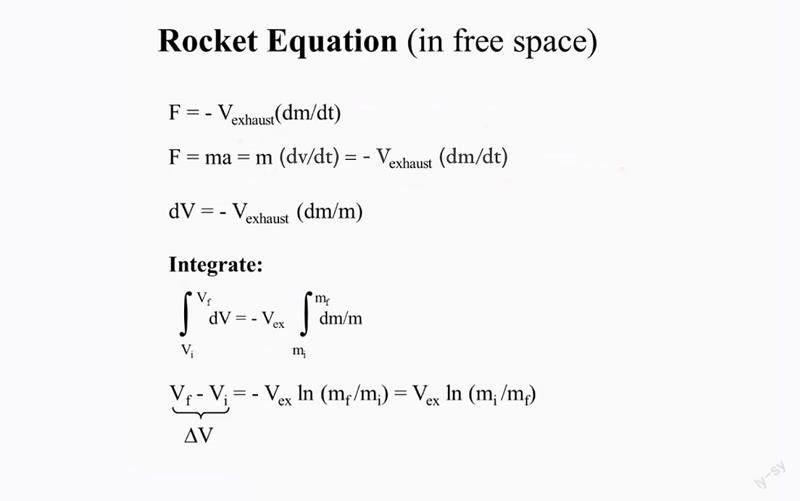

根据齐奥尔科夫斯基公式,飞船最终能达到的速度只与两个参数有关:一是飞船加燃料的质量与飞船本身的质量之比,二是发动机喷出的气流相对于飞船的速度。

齐奥尔科夫斯基公式:△ V 为速度增量,Vex 为排气速度,mi 为飞船初始质量(飞船加燃料),mf 为飞船最终质量(飞船本身)

这并不难理解。首先我们希望飞船能搭载更多的燃料,而飞船本身包括载荷的质量越轻越好,这样同等质量的货物能分得更多的动能——这就好比“天子驾六”,六匹马拉的车,比一匹马拉的车更快,如果车驾轻一点儿、这位天子再瘦小一点儿就更好了。

我们还希望发动机的喷气速度越快越好,这样同等质量的燃料能产生更多的动能——这就好比天子驾车必定选用上等马,体格健硕,肌肉发达,本身就跑得更快。

现有的火箭技术,由化学反应提供动力,本质上仍然是宋朝人以火药制作火矢的大号版本。化学燃料的能量密度有限,这决定了喷气速度的上限。目前,化学火箭的喷气速度最快也仅有每秒五千米,由此推算,只能维持1ɡ加速十至二十分钟①。对于行星际1ɡ飞行,这个喷气速度太低了,想要两天之内抵达火星,哪怕是用上整个宇宙②的物质作为化学燃料也远远不够。我们需要能量密度更高的燃料,以获得更高的喷气速度。

“东方超环”核聚变实验装置

化学反应仅仅利用了原子之间化学键的键能,而越珍贵的宝藏总是隐藏在越深处:在原子的中心,储存着万倍、百万倍的能量,也就是核能。

相比于化学燃料,核聚变燃料的能量密度要高出上百万倍,如果用作推进剂,喷气速度最高可达到光速的约十分之一。仅全球海水中就有二百七十万亿吨的氘元素可以作为聚变燃料,其中蕴含的能量几乎用之不竭,而且人工核聚变反应早已实现——也就是氢弹,但核聚变反应需要高温和高压,难以控制。如果能实现可控核聚变推进,行星际级别的1ɡ飞船可以设计得非常轻巧——几十吨的聚变燃料足矣①,质量仅仅相当于一台轰炸机。

如果加速的时间能够长达几年,1ɡ飞船将使恒星际旅行变得完全可行。

比邻星属于半人马座α三合星系统,这个宝地非常值得科幻迷去“圣地巡礼”。除了“三体文明”以外,《变形金刚》中的塞伯坦星球、《阿凡达》中的潘多拉星球以及《流浪地球》两千五百年后的目的地都在这里。它距离地球4.3光年,相当于到冥王星距离的六千倍,以现有最快的飞船——旅行者1号的速度计算,也需要八万年的时间。但1ɡ飞船只需要六年时间就能到达比邻星,往返就是十二年。

这个时候,相对论效应开始凸显,高中物理的牛顿力学匀加速运动公式不再适用。比如求飞船达到的最高速度,如果只是做一个简单的乘法,用三年时间乘以加速度9.8m/s2,你会得到光速的三倍,但这是不可能的。

实际上,飞船上的人会继续享受1ɡ重力的熟悉生活——按照相对论的术语,飞船的固有加速度等于1ɡ。假设有另一艘匀速直线运动的飞船与1ɡ飞船擦肩而过,如果在某一瞬间,两艘飞船的速度相等,匀速飞船上的人会测得1ɡ飞船的加速度正好是1ɡ。但以地球为参考系,看到的景象将完全不同:随着飞船速度越来越接近光速,由于相对论效应,加速度会逐渐降低,其结果是,飞船速度最高只达到了光速的95%。

相对论效应的另一个重要后果是,我们的故事里开始有不止一种时间了。对于接近光速运动的飞船,由于“长度收缩效应”,它需要跨越的距离会变短,因此飞船中人经历的时间也会变短。刚才所说的往返十二年是对于静止不动的地球人而言的,对于运动的飞船上的人来说,在他们回到地球的那一刻,时间只过去了七年。相对于地球时间,飞船时间变慢了,这就是“时间膨胀效应”。

然而,对于这种恒星际近光速飞行,核聚变驱动也会变得难以为继——需要消耗掉几乎整个太阳那么多的燃料才能够实现一次往返。

如果能利用更高效的能源,比如正反物质湮灭,会让可行性大大增加。按照这种技术,等量的正物质与反物质相遇时会发生湮灭,所有质量转化为高能伽马射线光子的巨大动能,向飞船正后方發射出去,给飞船提供动力。核聚变仅把千分之一左右的质量转化成了可利用的能量,而正反物质湮灭的能量转化率是100%,产生的喷“气”速度等于光速,可谓最高效的动力源。

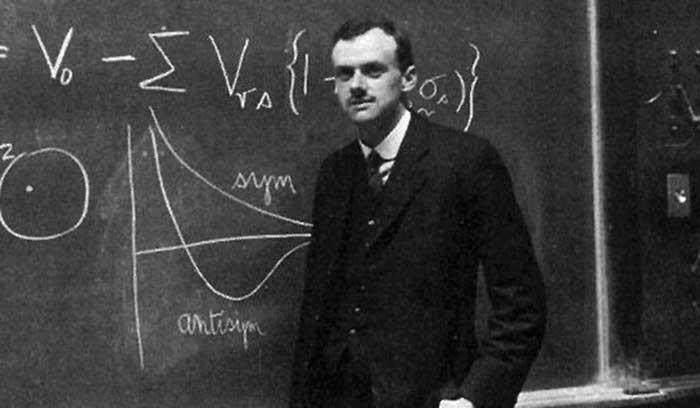

反物质听上去像“暗物质”“暗能量”一样神秘莫测,其实离我们没有那么遥远,粒子对撞实验就能产生反物质粒子。物理学家早已认识到,每一种基本粒子都有它的反粒子,就像一对镜像,质量完全相等,电荷正好相反。早在1928年,英国物理学家狄拉克就在理论上预言了正电子的存在,1932年就在实验中得到了证实,这是人类发现的第一种反物质粒子。困难在于,反物质不能像核聚变燃料那样,可以直接从大自然中大量获取,只能通过消耗其他能量来制造,是一种二次能源。反物质的储存也很困难,需要特殊的磁场把它们与普通物质隔开。全球的粒子对撞机每年只能生产十亿分之一克的反物质,而生产这些反物质的费用高达几亿美元。一艘往返比邻星的1ɡ飞船,需要一万吨左右的反物质燃料,相当于一艘航空母舰的质量,但其中蕴含的能量足够全人类以目前的能耗速率使用上千年。

狄拉克预言正电子的存在。

不过,接下来才是1ɡ飞船真正施展魔法的时刻。如果加速永不停息,最终结局会怎样?

以飞船时间计,跨越的距离将会呈指数增长。

假设有一名婴儿在出生时登上了1ɡ飞船,飞船马上启航,采用加速—减速模式,一直飞到两万六千光年外的银河系中心,此时他已长成二十岁的青年,可以一睹超大质量黑洞人马座A*的芳容。这里是动画《飞跃巅峰》中宇宙怪兽的老巢。如果飞船没有像两位女主那样不慎离黑洞太近,而是直接原路折返,回到地球时,他仅仅四十岁。而在这期间,地球时间已经度过了五万两千年。五万年是什么概念?到那时,地球气候已走出温和的间冰期,进入冰河时期,人类也许正面临粮食危机。

飞船不但实现了远距离的空间跨越,还一起实现了远未来的时间旅行。

如果这位乘客要前往二百五十万光年外的仙女座星系M31,返回地球时,他也仅仅五十七岁,地球时间则已经度过了五百万年。自然选择在这个时间尺度上会变得来势汹汹,到那时,现有的大部分物种都会灭绝,被新型的物种替代。

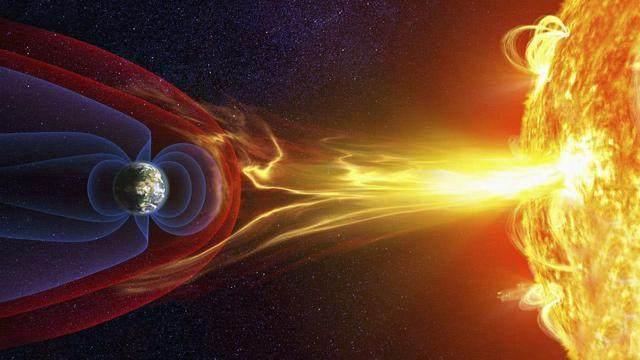

太阳膨胀为红巨星

他还可以穿越百亿光年距离,去接近我们这个宇宙的边缘,看一眼宇宙之外的宇宙。但他必须小心翼翼,不能越红线一步,否则飞船会被宇宙膨胀的速度甩开,永远不能回到起点。当终于返回时,他正好一百岁,地球时间则度过了百亿年——仙女座星系已经和银河系融为一“系”,太阳已经死去,中心留下一颗小小的白矮星,被一簇靓丽的行星状星云包裹着,而地球早已在太阳膨胀为红巨星的阶段被吞没了。

而实现如此梦幻般的太空旅行——在有生之年跨越整个宇宙——并不需要穿越虫洞、曲率驱动、时空折叠、超空间引擎之类的奇异科技,那些技术都依赖于尚未证实的科学狂想,前途尚且晦暗不明。现有的已通过最严格实验检验的物理学理论,已经为我们指出了一条阳关大道:一艘简单的1ɡ加速飞船。

当然,要维持这么久的1ɡ加速度并不简单。与指数增长的空间距离相对应的,是指数增长的能量消耗量。即使采用最高效的正反物质湮灭驱动,也需要几百个“反银河系”的燃料才能完成一次全宇宙往返。如果我们把要求降低一点,买一张不回头的单程票,按飞船时间只需五十年即可抵达宇宙边缘,仍然需要一个“反地球”的燃料。如果要求再降低一点儿,中途不刹车,而是一直单向加速冲过终点,时间可以缩短到二十五年,大约1011吨的反物质就够了,一个鄱阳湖就可以装得下。这对于现阶段的人类文明当然还是遥不可及,但乐观地看,如果人类有幸制造出了戴森球,能百分之百地利用太阳辐射出的所有能量,用不了一天就可以生产出这么多的反物质。

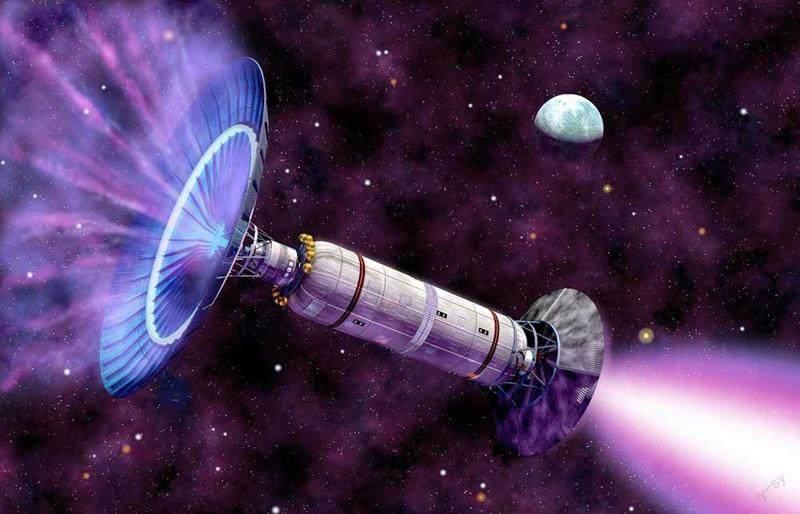

在波尔·安德森的科幻小说《宇宙过河卒》中,一艘飞船由于减速装置出现故障,只能不断加速飞行,船员们用三个月就抵达了宇宙的末日。小说中,飞船的动力引擎采用了一种非常聪明的设计——巴萨德前置集气系统,可以在航行过程中持续搜集星际气体作为核聚变燃料,从而实现不断加速,而不需要像本文中所假设的那样,在航行一开始就载满整个旅途所需的燃料。但这种设计也有相当多的困难,比如星际物质的密度过低、需要过大的集气装置、集气装置造成的阻力等。

带有巴萨德前置集气系统的飞船

太空旅行不仅是人类古老的梦想,更决定着人类未来的命运。总有一天,太阳会老化、膨胀,近地小行星虎视眈眈。宇宙并不总是太平盛世,所有这些都威胁着人类的安全,地球不过是宇宙中的一粒浮尘。所以,探索各种太空旅行的方法,算得上未雨绸缪。

航天技术积累至今,人类已能登陆月球,建立永久性空间站。下一个伟大的宇航目标——把人送上火星——已经纳入多国未来十到二十年的太空规划中,其中也包括计划在2033年出发的中国载人火星任务。而目标更遥远的宇航研究、讨论、提案、畅想一直在进行着。火星之后还有下一颗行星,太阳系之外还有新的太阳。

要想实现这些宏伟的理想,不仅有无数技术难关需要突破,还需要政治和经济层面的鼎力支持。人类在宇宙中的步伐,不单单受限于工程技术水平,还取决于全社会愿意投入多少资源到这些烧钱无止境的浩大工程中。

幸运的是,自然界的物理法则从未阻挠我们前行。我们已经看到,如果人类敢于不断向深空进发,不断挑战速度极限,不断接近光速,相对论将会成为绝佳的合作伙伴。本文介绍的持续1ɡ加速飞行,不仅能利用相对论效应,而且非常适合人类生理条件,很可能在未来某一天成为载人星际旅行的首选。

宇宙在等我们光临。

【责任编辑:竹子】

① 按狭义相对论,任何有静止质量的物体,不仅无法超光速,甚至无法达到光速,只能无限接近光速。

① 取飞船燃料和飞船本身的质量比为二十进行计算所得。

② 根据现代宇宙学,宇宙可能是无限大的,但由于宇宙在不断膨胀,人类所能观测到的宇宙存在一个不可逾越的视界,这个视界范围内的宇宙是有限大的,具体的大小取决于视界定义的方式,但数量级都在百亿光年。本文以及一般科普文章中出现的“宇宙的大小”就是指这个范围的大小。

① 假设飞船本身包括载荷的质量为十吨,下文同。