拱盖法车站设备区管线夹层设计

2023-10-08张亮

张 亮

(北京城建设计发展集团股份有限公司, 100045, 北京∥硕士研究生)

随着城市化进程的发展,越来越多地铁车站修建在城市繁华地段,为降低施工带来的影响,在一些岩石地质城市,比如青岛、大连、重庆等,大多地铁车站都采用了暗挖法施工,其中拱盖法是最常用的开挖工法。拱盖法可充分利用中微风化岩体良好的承载能力,在拱盖形成后即可在拱盖的保护下进行大面积开挖施工[1-2]。相比于双侧壁导坑法、PBA(洞桩逆作)法等,拱盖法更能合理利用围岩强度,安全高效快速施工[3],因此得到了越来越广泛的应用。由于拱形结构受力需要,拱盖法车站的拱盖矢高通常较大,这就造成站厅层高度会高达7~9 m。拱形的顶板结构给车站上部提供了更大的可利用空间。

管线综合设计作为地铁设计及施工过程的重要部分,其合理性直接影响到车站的正常运行和运营检修成本。如何充分利用拱盖法车站站厅层的净高来解决车站管线综合设计问题,是本文重点探讨问题。

青岛地铁1号线为南北向主干线,全线共设车站41座,均为地下车站。其中,顶板采用拱顶形式的车站有15座,约占全线车站总数的1/3。1号线中段、南段面临巨大的通车压力,而车站内部的管线安装是车站机电安装施工阶段最耗费时间、精力的一个环节。本文以此为背景条件,结合部分车站机电施工进度滞后的情况,选取水清沟站、小村庄站作为试验站,在车站主要设备、管理用房区一端考虑设置管线夹层,优化管线安装空间。

1 拱盖法车站空间特征

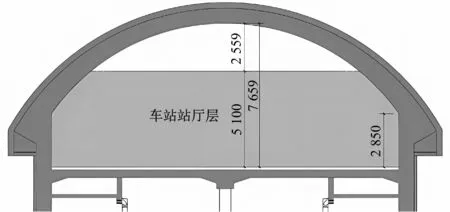

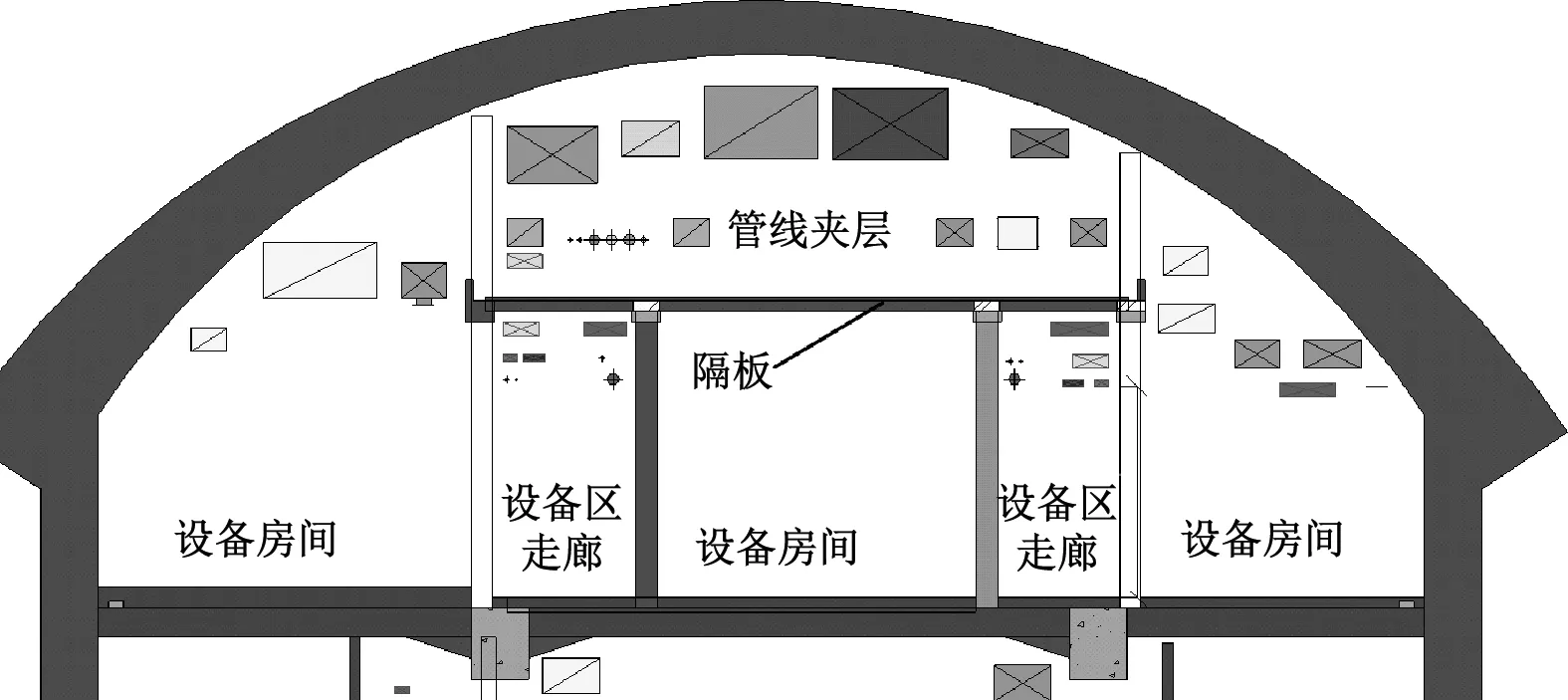

由于地层及结构受力计算需要,采用拱顶形式的地铁车站通常车站埋深较深。小村庄站、水清沟站车站整体高度约为17.0 m,拱顶中心位置处站厅层高度约为7.5 m,两侧拱肩处站厅层高度约为3.0 m;图1为拱盖法车站断面示意图。由图1可见,车站中部区域层高较高,远超普通明挖车站5.1 m的站厅层高度,且5.1 m以上的空间优势未得以充分发挥。

尺寸单位:mm

2 拱盖法车站常规管线布置

地铁车站为地下公共交通建筑,车站内设有大量设备房间。为了方便统一管理,将主要的设备、管理用房集中在一端,简称大设备端。大设备端管线布置密集,管线交叉严重,是制约工期的关键节点。

2.1 管线布置要点

1) 车控室、通信、信号设备室、屏蔽门室净空不低于2.8 m;设备区内走道管线下方净空不低于2.6 m;变电所设备用房及设备运输通道上,管线下方净空不低于3.5 m,困难时不低于3.3 m;无特殊要求的设备用房,管线下方净空不低于2.8 m。

2) 应预留管线检修空间。原则上对宽度大于等于1 200 mm的管线,应考虑从两侧进行检修;宽度小于1 200 mm的管线可考虑从单侧进行检修。检修空间一般不小于 600 mm,困难地段不小于400 mm。

3) 在同一区域多层布置管线时,其主要原则应为“小管让大管,有压让无压”,因此需遵守如下原则:通风空调风管在上层布置,电气管线(指强电电缆桥架、强电电缆)在中间布置,给排水、空调冷冻冷却水管和自动灭火系统的管线在下层布置,弱电电缆桥架位于风管下方和水管上方[4]。

4) 检修维护频繁、扩展多的管线应放在下方。

2.2 常规管线布置中存在的问题

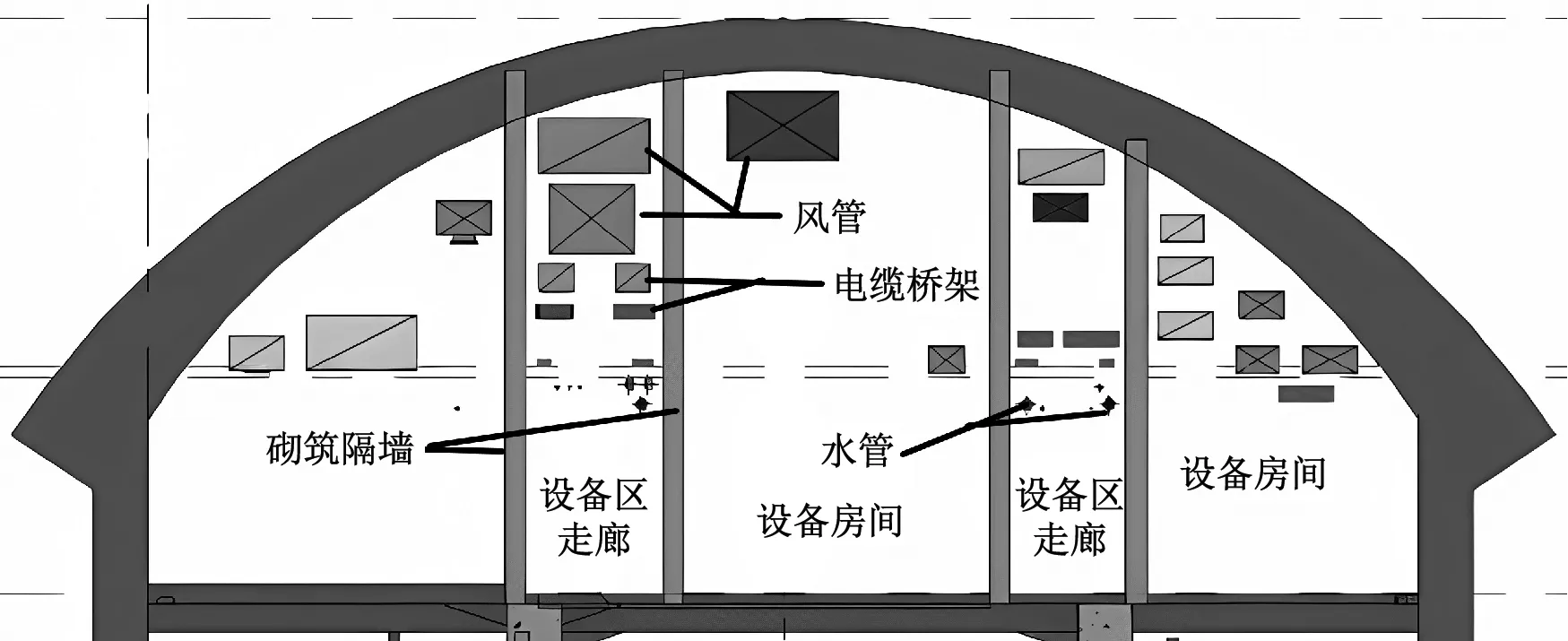

1) 根据GB 50157—2013《地铁设计规范》[5]第14.2.5.5条,给水管不应穿过变电所、通信信号机房、控制室、配电室等电器房间。公共区通风风管有可能产生冷凝水,因此也必须避开电器房间。为满足要求,绝大部分管线设置在走廊上方,这带来设备区间走廊管线众多、检修困难等问题。例如走道宽度1.5 m,最上方大系统风管宽度为1.0 m,基本无法进行设备检修。车站设备区走廊常规管线布置如图2所示。

图2 车站设备区走廊常规管线布置

2) 根据GB 50157—2013《地铁设计规范》第28.3.13条,设置在地下的通信及信号机房(含电源室)、变电所(含控制室)、综合监控设备室、蓄电池室和主变电所,应设置自动灭火系统。地铁电气设备房间通常采用惰性气体自动灭火系统。即通信及信号机房(含电源室)、变电所(含控制室)、综合监控设备室、蓄电池室和主变电所房间都有气密性要求,为满足这些房间气密性要求,隔墙需要砌筑到顶。拱盖法车站站厅层层高一般为7.0~8.0 m,由于结构受力的需要,砌体隔墙厚度需增加至0.3 m,且设置2道圈梁,施工繁琐。拱盖法车站常规管线布置如图3所示。

图3 拱盖法车站常规管线布置

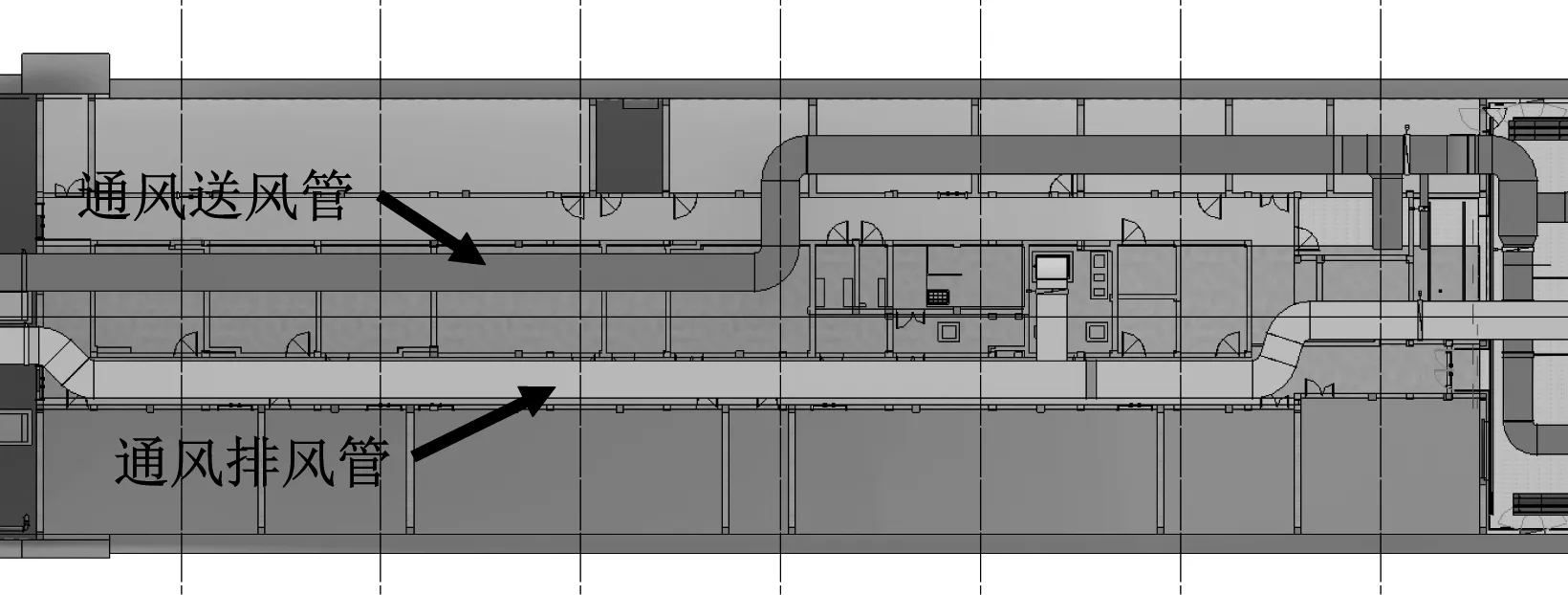

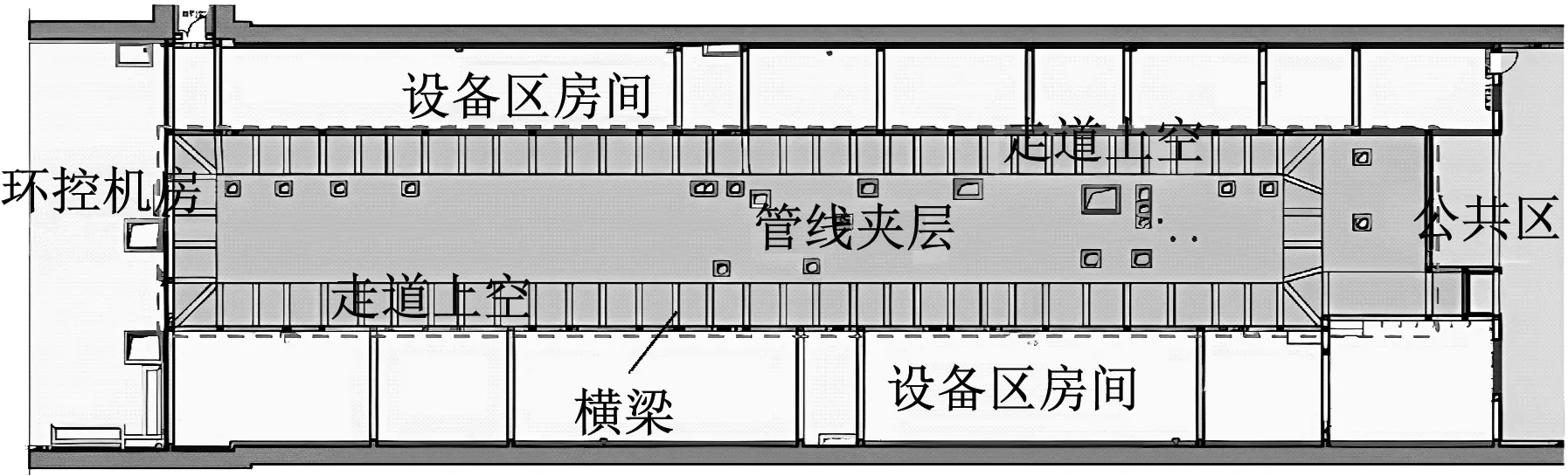

3) 通风大系统风道为了避让弱电及机电房间,往往需要多次转折,既降低了通风效率也增加了检修维护难度。通风大系统平面布置如图4所示。

图4 通风大系统平面布置

3 拱盖法车站设备区管线夹层设计理念

目前,管线主要布置在地铁车站设备区走廊上方。实施过程中存在施工难度大、施工工期长、管线布置复杂等弊端。应充分利用拱盖法车站站厅层高大的特点,在满足规范要求的前提下优化管线布置。经过多专业共同深入研究,最终确定通过设置管线夹层来解决车站设备区管线布置困难的问题。设置管线夹层的车站设备区管线布置如图5所示。

图5 设置管线夹层的车站设备区管线布置

该方法的优点是:

1) 建立了物理分仓的概念,将通风系统与强弱电专业桥架进行物理隔离,减少专业间的交叉。如图5所示:通过在站厅层设备区增加分隔板,将竖向空间一分为二,上部空间主要为通风系统的风管,包括公共区大系统送风管、公共区排烟管、设备区小系统送风管、设备区小系统回风管、设备区排烟管;下部空间主要为弱电线槽、动力照明线槽、气体灭火管线、消防水管等。

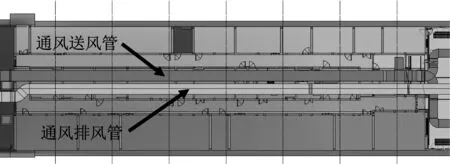

2) 在走廊增加了横梁,便于烟感、灯具的安装,管线的排布也更清晰,检修也更方便。走廊吊顶下净高由原来的2.70 m提高至2.95 m,检修空间更加宽裕。采用常规管线布置时,设备区走廊存在大量管线,通常管线下净高只有2.7 m左右,而且走廊中管线密集,造成后期检修困难。设置管线夹层后,在走廊区上部设置结构横梁,一方面可以作为两侧设备房间隔墙的水平支撑,另一方面可以作为管线、烟感、灯具等的安装基座,避免了吊杆需要固定在车站顶板上时的长吊杆(长达4~5 m)问题。图6为管线夹层平面图。

图6 管线夹层平面图

3) 增加夹层后,通风系统管线可直接设置在机电房间上方,无需弯折,走向流畅,减少了后期调试的时间,解决了风口的风速不达标问题。增设夹层后通风系统风管布置如图7所示。在没有管线夹层时,由于大系统送排风管有可能产生冷凝水,因此需要避让强电及弱电设备房间,以避免冷凝水对强弱电设备产生风险。增加管线夹层后,中间设备区房间均设置混凝土顶板,一方面减小了设备区强弱电房间气体灭火的容积,相应减少了气瓶数量;另一方面大系统送排风管可以顺直通达公共区。

图7 增设夹层后通风系统风管布置图

4) 管线夹层采用现浇框架结构形式,可降低设备房间隔墙砌筑高度,隔墙厚度由0.3 m优化至0.2 m。管线夹层施工完成后,增加了工作面,使得盖上机电管线和走廊弱电管线能够同步施工,打破了原本走廊区域由上至下的传统施工工序,提高了交叉作业效率。

5) 通过优化管线夹层内管线路由,在夹层中部形成净高2 000 mm、宽约3 150 mm的检修空间,便于后期检修维护。

4 拱盖法车站设备区管线夹层实现

4.1 水清沟站管线夹层设计方案

在水清沟站设备大端中板上方5轴至13轴之间增设管线夹层,新增夹层采用钢筋混凝土框架结构,夹层结构高度为4.3 m。框架柱采用250 mm×300 mm的钢筋混凝土柱,纵梁采用250 mm×300 mm的钢筋混凝土梁,横梁采用300 mm×300 mm的钢筋混凝土梁,夹层板板厚150 mm,布置于设备房间上方;设备区走廊上方不设板,局部增设30 mm×300 mm的短梁用于悬挂管线托架。

4.2 水清沟站管线夹层现场实施

设计单位于2021年1月底完成水清沟站夹层设计补充出图后,由土建施工单位进行管线夹层施工。管线夹层总长为85 m,施工时间仅用20多d。在夹层板上和板下同时进行砌筑及管线敷设,大大提高了施工效率。

4.3 经验总结

1) 目前青岛地铁1号线小村庄站、水清沟站车站设备区管线布置均采用夹层方案。在实际工程施工配合过程中发现,由于管线夹层板采用钢筋混凝土形式,管线夹层与房间的连通需通过预留孔洞,因此对预留孔洞的尺寸及位置的准确性提出了更高的要求。为了避免出现返工及废弃现象,建议建立综合管线的BIM(建筑信息模型),通过BIM核对管线路由,以确保孔洞及套管预留预埋的准确性。

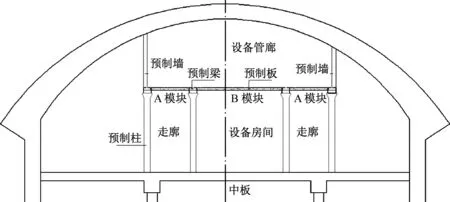

2) 由于受工期限制,小村庄站、水清沟站的管线夹层均采用了现浇施工。后期工程中可采用预制装配式管线夹层(见图8),可进一步加快施工速度,提高施工质量。

图8 预制装配式管线夹层剖面图

5 结语

拱盖法车站站厅层设备区隔墙高达6~8 m,墙厚需要0.3 m且需要设置2道混凝土圈梁,施工繁琐且风险较大。设置管线夹层后,框架结构可与车站主体同期施工,并可同时在板上和板下进行管线施工,大大提高了施工效率。

管线夹层方案为拱盖法车站设备区设计提供了新型实用的技术支撑,设计思路巧妙,设计手段新颖,应用范围广阔,可在拱盖法车站中安全、快速、经济地进行管线及设备安装;其结构设计简单,传力方式明确,具有良好的技术经济综合效益,在青岛地铁三期建设工程的所有拱形车站中得以应用。