中国早期儿童发展与社会流动 *

2023-10-07吴晓刚

吴晓刚 李 欣

(1.上海纽约大学应用社会经济研究中心,上海 200124;2.华东师范大学教育经济实验室,上海 200062)

一、引言

贫富分化、社会流动与阶层固化已经成为一个全球性的永恒话题。根据《2018 世界不平等报告》提供的数据(Alvaredo, 2018),1970 年代以来,全球大多数国家和地区的贫富差距都在扩大。经济学的进一步分析发现,一个国家的收入分配越不平等,其跨代收入弹性系数越高,即代际收入流动性便越弱(Bjorklund & Jantti, 2009)。社会学家更加关注社会(职业)地位的代际传承。布劳和邓肯(Blau &Duncan, 1967)在其经典的地位获得模型 (status attainment model)中指出了教育在现代社会中地位获得和代际传承中的重要性。获得教育既是向上社会流动的途径,也是社会再生产的工具。一方面,来自弱势家庭的孩子可以通过教育改变他们的命运,实现向上流动;另一方面,个人所获得的教育水平和质量也受其家庭社会经济地位的影响 ,特别是父母和家庭对儿童的成长有至关重要的影响(Ishida et al.,1995)。

代际间社会经济地位传递现象背后的具体过程和因果机制一直是这个领域研究者关注和讨论的重点。近年来,社会流动研究逐渐突破了家庭出身(Origin)-教育(Education)-终点(Destination)经典的三角分析框架(简称O-E-D), 更多地采用一种生命历程(life course)的视角,将代际社会流动看作一个人自出生以来就开始的漫长的优势/劣势累积过程 (DiPrete & Eirich, 2006)。例如,英国首相府2011 年发布的题为“敞开大门,破除障碍:社会流动的策略”的研究报告,就从生命周期的角度,将人生阶段分为基础时代(foundation years)、学校时代(school years)、转型时代(transition years)、成人阶段(adulthood)(Great Britain HM Government, 2011)。以往关于社会流动研究,过分强调正规学校教育的作用,而忽略了正规学校教育和学业成就本身也是我们关注的重要结果这一事实。在进入学校前,家庭对婴幼儿的人力资本投资打下的基础,包括孩子早期认知能力和非认知能力的发展水平,会影响他们未来在学校的学业成功和职场的事业成功。社会科学对早期儿童发展的关注,近年来也受到大量脑科学和神经科学研究的支持(McEwen & McEwen, 2017)。正如中国俗话所说,“三岁看大,七岁看老”。人的大脑发育在生命最初的几年 ,建立神经元连接的速度最快,可塑性最强。决定个人学业成功、就业结果,以及未来成就的认知和社会情感能力,在儿童出生后的最初几年就已奠定了基础。除了先天遗传等因素之外,早期儿童成长的家庭氛围和养育环境,是造成其后来学业表现和成就差异的重要来源(Gertler et al., 2014;Kulic et al., 2019)。正如诺贝尔经济学奖得主、 芝加哥大学经济学教授詹姆士·赫克曼(James Heckman)指出的,家庭教养的质量(nurturing quality)的差异在不同社会阶层间的差距正在扩大,从而成为我们理解当今世界不少国家普遍面临的社会流动停滞、阶级再生产率升高的重要机制(Heckman et al., 2006)。

因此,对父母和家庭来说,对子女的人力资本投资越早越好。赫克曼研究发现,投资人力资本在胎儿期的收益最大,其次是在0—5 岁,即儿童的早期发展阶段。投资儿童早期教育,他们成年之后的收入回报率每年约有7—10%,而美国1945—2008 年的股票每年平均回报率不过5.8% (Heckman et al.,2010)。在我国农村地区的儿童早期发展项目的回报率也非常高,约为7—15%,这一测算仅涵盖了0—3 岁儿童在早期发展项目所获的健康、营养、认知和社会发展等方面的累积经济价值,此外还有无法用货币价值来衡量的效益(王蕾等,2019)。对子女的家庭教育投资,在不同社会经济地位的家庭之间,无疑存在巨大的差异。对政府来说,从维护社会公平正义的角度,关注弱势群体,降低社会不平等,促进社会流动,最好的政策不是等到这些弱势群体的孩子成年后,因其在教育和劳动力市场的落后表现给他们发放福利,而是在儿童发展早期,通过政策干预保证每个孩子获得平等的发展机会,不输在起跑线上,为日后的长期发展奠定基础。

本文系统回顾和梳理国内相关的理论与经验研究,然后结合CFPS 中国家庭追踪调查数据,对我国目前家庭早期教育投入进行初步描述分析,聚焦于不同社会经济地位家庭的早期教育投入差异,并就这一差异对儿童未来成长和发展可能带来的影响进行讨论。最后,我们从多学科的角度,为研究我国的早期儿童发展与社会流动提供一个整体性的比较和分析框架,为在低生育率背景下促进我国人力资本投资、推动社会流动的实践和政策提供科学依据。

需要指出的是,这里所说的儿童早期教育与发展,是一个宽泛的概念,指的是儿童在0—6 岁期间未进入正规学校教育体系阶段的发展状况,即所谓的学龄前儿童。关于这个群体,(学前)教育学以及(发展)心理学领域的学者已做过大量的经验研究,近年来神经科学和经济学领域亦有越来越多的学者开始关注(Cunha & Heckman, 2008;McEwen & McEwen, 2017;Attanasio et al., 2022),而以社会学、人口学中的生命历程视角,将儿童早期发展视为人类发展(human development)的一个重要阶段和社会不平等形成的重要基础,将儿童发展结果差异视为文化与制度、社区与学校、家庭和父母等多种环境因素共同作用的结果,还具有很大的拓展空间 (Kulic, et.al., 2019)。

二、儿童早期发展与社会流动的理论基础和经验研究

为什么说儿童发展早期是一个人成长的关键时期?人并不只是在进入正规学校体制后才接受教育,获得心智的成长和发展,而是在出生之时就开始了这一过程。生命科学和神经科学的研究发现,生命最初的三年,是人的大脑可塑性(brain plasticity)最强、神经生成(neurogenesis)最为活跃的时期。婴幼儿大脑发育所消耗的能量占其所有消耗能量的50—75%,大脑建立神经元连接的速度达到最快,大约为每秒超过100 万个神经元连接。婴幼儿的视力、听力、接受性语言、表达能力均已发育,在三岁时达到认知功能发育的高峰(Leisman et.al., 2015)。根据社会学、经济学、心理学和神经科学等多学科共识,儿童出生后的最初几年是塑造其认知能力和社 会情感技能(非认知能力)的关键时期(Gertler et al.,2014)。这些早期获得的技能和能力相互作用、相互加强,伴随个人终生,决定他们未来的学业是否成功和社会经济地位的高低(Bowles et al., 2001;Farkas, 2003;DiPrete & Jennings, 2012)。

正如著名幼儿教育家蒙特梭利在其名著《童年的秘密》中所指出的,“成人的幸福其实是与他童年时期的生活紧密联系的,……对儿童的任何影响都会影响到人类的发展,因为一个人的个性特征就是在他童年心灵的敏感和秘密时期形成的” (Montessori, 1972)。现实世界中不乏反向和正向的例子。如果儿童早期发展阶段未获得父母妥善的照顾,对其未来正常成长会带来严重的负面影响。一个著名的例子来自罗马尼亚孤儿院的儿童。上个世纪60 年代罗马尼亚政府为刺激生育,颁布了禁止堕胎、节育的“770 法令”,而许多贫困家庭没有能力抚养那么多生下来的孩子,因此大量的婴幼儿被遗弃成为孤儿。当时的罗马尼亚社会主义政府在全国建造了数百所孤儿院来收留这些孩子。后来对这些儿童的研究发现,与那些在父母陪伴下成长的孩子相比,这些被严重忽视的孩子的大脑更不活跃,成长和学习更迟缓。然而,如果他们越早被收养,则成年后越有可能拥有正常的生活(The New Republic, 2011)。

(一)儿童早期发展的长期影响:以棉花糖实验为例

关于儿童早期发展能力如何影响成年后长期发展状况的另外一项研究,是1970 年由斯坦福大学教授、心理学家米切和艾布森一起完成的(Mischel & Ebbesen, 1970)。这项被称为棉花糖的实验(Marsh Mallow Experiment)关注儿童的早期自控力或延迟满足(delayed gratification)。参与的32 名儿童年龄在三岁六个月到五岁八个月之间,来自附属于斯坦福大学的一家幼儿园。他们在实验中被告知可以选择立刻获得一个直接的奖励(如棉花糖),或者选择等待一段时间(延迟满足)后获得更大的奖励(如两个棉花糖)。研究者最初的假设是,如果延迟满足的回报越高,这些孩子越愿意等待。让这个研究闻名的不是他们最初的发现,而是后续的追踪研究(第1 次是1988 年,第2 次是1990 年)。这些研究发现那些能够延迟满足越久的孩子,长大以后会获得更高的美国高考(SAT)成绩,更好的耐心、自制力、抗压力和社交能力,更低的毒品滥用率和肥胖率(Mischel et al., 1989;Ayduk et al., 2000;Schlam et al., 2013)。

需要指出的是,这项名为“棉花糖实验”的研究,并非一项旨在验证儿童自控力(非认知能力)与成年后社会经济成就之间因果关系的设计,因而近年来受到一系列研究的批评。在众多批评声中最重要的便是实验对象不具代表性。因为参与实验的儿童均来自斯坦福校园的一家幼儿园,当中有很多是斯坦福教授或职员的孩子。因此“延迟满足”可能主要是中产阶级和上层阶级的文化。对于在贫困家庭中长大、习惯了生活不稳定的儿童,延迟满足并没有意义。与此相关的另一个主要的批评是,儿童“延迟满足”的能力是成长过程中的很多因素导致的,控制那些影响因素后,“延迟满足”的影响至少没有那么重要。例如,1990 年代一项针对1 000 名4 岁儿童的跟踪研究发现,尽管棉花糖测试结果可以预测这些孩子在青少年时期的表现,但其相关性仅为原来发现的一半。而当控制家庭背景和智力等因素之后,这种相关性几乎就消失了(Watts et al., 2018)。儿童“延迟满足”的能力可能只是其成长环境的副产品。换句话说,培养孩子的“延迟满足”可能会带来竞争优势,但孩子成长的环境决定了谁更有可能具有这样的能力(Calarco 2018;Benjamin et al., 2020)。

(二)儿童早期干预研究与因果性证据

对儿童早期发展与其成年后的社会经济成就之间的因果关系的确立,要归功于以诺贝尔奖经济学奖获得者詹姆士·赫克曼为代表的一批经济学家对一系列针对来自弱势群体家庭的儿童早期教育的干预研究资料的再分析。第一个项目是佩里学前项目(Perry Pre-school Project, 或简称PPP), 这是美国最早的为改善贫困家庭中的学前儿童的学业成绩而设计的早期儿童项目,于1962 到1967 年开展,包括123 名年龄在3—4 岁的非洲裔儿童。这些儿童被随机分成两组:实验组儿童被提供了参与式的教育和培养计划,鼓励他们执行和评估任务,从而促进其认知和社交技能的发展;而控制组的儿童则不参与这些课程项目。这些孩子被持续追踪到40 岁。赫克曼及其合作者的数据分析发现,那些接受过高质量早教的孩子比没有接受过早教的孩子在青少年时期的早孕比例更低,成年以后的犯罪率更低,更有可能从高中毕业、找到工作并获得更高的收入,更有可能拥有自己的住房和汽车(Heckman et al., 2013)。根据他们的计算,如果将在参与这项实验的花费视作一项“投资”,其社会效益的年回报率为7~10%,超过同期股票投资(Heckman et al., 2010)。因此,即便根据成本-效益分析,从公共政策的角度,政府也应该通过社会福利项目干预儿童的早期发展。

1970 年代在北卡罗来纳州实施了两个类似的幼儿早教项目,即Abecedarian(简称ABC)和Carolina Approach to Responsive Education (简称CARE)项目,针对来自弱势家庭的8 个月大的婴儿提供延续至5 岁的早教项目,后续跟踪他们至35 岁。赫克曼团队的分析发现,高质量的幼儿教育项目可为儿童带来长期的回报,尤其是来自低收入家庭的孩子。从出生开始的ABC/CARE 幼儿教育项目的投资回报率(13%)要高于从3 岁开始的PPP 学前项目(7—10%)(García et al., 2020)。

此外,在加勒比海岛国牙买加实施的一项干预项目,针对生活在首都贫民区的127 名年龄在9—24 个月、发育不良的儿童开展了为期两年的随机干预研究, 干预的内容包括社区健康工作者每周一次的家访,教授父母一些育儿技能,鼓励母亲和孩子互动,帮助这些孩子认知和社会情绪技能的发展。对这些孩子7 岁、11 岁、17 岁、22 岁和31 岁的追访结果分析表明,那些接受早期教育干预的孩子比没有接受干预的孩子收入高出25%,基本可以和正常发育的孩子持平 (Gertler et.al., 2014)。因此,对中低收入国家的弱势儿童而言,早期干预也同样具有长期的效果,而且干预越早, 效果越大。

这些随机实验(干预)项目及其后续的研究,证实了产前和婴幼保育(0—3 岁)阶段在人力资本投资和技能形成中发挥的重要作用,并在早期儿童能力发展和其成年后的社会经济表现之间建立起因果联系,从而为不少国家的政府更大规模地将儿童发展纳入实施减贫社会政策之中提供了科学依据。国内外已经有很多项目对早期幼儿发展进行干预,如1965 年美国开始实施的开端计划(Head Start Program), 就是林登·约翰逊总统任内联邦政府反贫困计划的一部分,旨在为低收入的家庭和儿童提供从早期教育、健康、营养到父母参与的综合性服务,建立稳定的家庭关系,促进儿童的身体和情绪的健康发展 (Vinovskis, 2005)。“开端计划”至今仍然在进行, 从1965 年到2020 年,总计有3 700 多万的来自低收入家庭的儿童参与,2020 年联邦政府预算是106 亿美元(US Department of Health and Human Service, 2020)。英国在托尼·布莱尔执政时期,自1998 年也开启了一个类似的“开端确保”项目(Sure Start), 通过改善婴儿照顾、早期教育、健康与家庭支持,尽可能给予孩子们最好的人生开端 (Glass,1999)。

(三)儿童早期发展的追踪调查

无论是基于小群体的密集性的随机干预项目,还是来自大规模的政府社会福利计划,针对的都是低收入家庭的特定群体儿童。基于这些项目的实践和多年研究积累的发现,社会科学和教育科学研究在进入本世纪以来也将基于人口的概率抽样追踪调查扩展到学前儿童,为学术研究和政策制定提供广泛而有价值的数据。例如,美国最著名的早期儿童纵向调查(The Early Childhood Longitudinal Study, 简称ECLS)搜集了关于儿童发展、入学准备和早期学校经历的重要信息。ECLS 项目包括四个纵向研究,即追踪2001 年出生的儿童从出生到入园的过程 ;追踪1998—1999 年度入园样本从幼儿园到八年级的发展;追踪 2010—2011 年度的幼儿园班级样本从幼儿园至小学五年级的发展;以及最新增加的2023—2024 年入园的儿童, 他们将被追踪到小学五年级(详情参见https://nces.ed.gov/ecls/)。ECLS 为分析广泛的家庭、学校、社区和个人因素与儿童发展、早期学习和学校表现之间的关系提供了宝贵数据。另外一个类似的调查是2009 年起开展的德国全国教育追踪调查 (The German National Educational Panel Study, NEPS), 旨在搜集在整个生命历程中的有关能力发展、教育过程、教育决策和教育回报的纵向数据。在设计的六个队列中,其中2012 年开始的出生婴儿队列和2010 年开始的幼儿园新入园队列,与本文讨论的主题最为相关。NEPS 持续公布数据,为与教育和培训过程相关的各个学科(如人口统计学、教育科学、经济学、心理学、社会学)提供了丰富数据,并将为教育政策实践提供指导 (详情参见https://www.neps-data.de/Mainpage)。

通过对这些具有全人口代表性的追踪调查数据分析,相关研究发现,在所有的国家,来自不同社会经济背景家庭的儿童在健康、认知和非认知能力方面发展的差距在很早的阶段就已经出现。这些差距来自于遗传与教养(parenting)共同作用的结果,而后者正是可以通过教育改变家长的育儿行为而实现。此外,在所有的国家,来自不同社会经济背景家庭的儿童在进入正规教育体系之前的基础已经具有很大的差异,这些差异影响了儿童在学校的学业表现。因此,缩小学前教育的差距非常重要 (Kulic et al., 2019)。最后,这些差距不会因儿童的成长而缩小,优势和劣势会不断累积,使得社会经济不平等长期化,造成社会流动的停滞 (Attanasio et al., 2022;DiPrete & Eirich, 2006)。

三、儿童早期发展干预项目在中国的实践

鉴于儿童早期发展在青少年和成人阶段的基础性作用,针对弱势儿童的早期干预可以缩小技能差距,促进经济效率和社会流动,因而许多发达国家均通过政府社会政策推动实施儿童早期干预项目。实践证明,干预项目对于改善儿童早期教育体验、促进儿童早期发展具有显著效果。类似的项目也扩展到不少发展中国家(如牙买加研究),并且相关研究显示出相比于发达国家更大的干预效果(Gertler et al., 2014)。

目前中国相关的项目还不多,正在实施的主要有两个农村儿童教育项目。第一个是斯坦福大学主持协调的农村教育行动项目(Rural Education Action Program, REAP)。该项目致力于发现中国农村的贫困原因,试图找到简单而有效的解决方案,特别关注儿童早期干预和父母育儿培训,采取多种干预措施,如提供家长课程、设立育儿中心、提供营养支持、鼓励幼儿阅读等,以投资弱势儿童的人力资本,改善他们的处境(详情参见https://reap.fsi.stanford.edu/research/early_childhood_development)。项目团队由经济学家、教育学家和健康专家组成,积极与各种政府、民间和行业团体合作,针对中国最紧迫的人力资本投资问题开展严谨的科学研究。迄今为止,REAP 的教育和营养项目已惠及中国农村的数百万学生。另一个是由中国发展研究基金会发起的农村教育与儿童健康项目(China REACH)(详情参见https://chinareach.cdrf.org.cn/)。项目于 2015 年 7 月在甘肃省华池县启动,是国内首个针对低收入农村地区儿童的综合性早期儿童发展项目。REACH 项目开创性地针对早期儿童,评估营养计划、育儿干预和护理人员培训对其发展的影响。目前项目已在中国农村全面推开,并根据芝加哥大学赫克曼团队和中国发展研究基金会的研究评估结果进行政策调整。项目目标包括了解儿童的健康、认知和社会情感发展,以及干预项目对提高中国农村落后地区人力资本和社区资源的效果。

以上这两个项目在我国开展虽然起步较晚,但仍然具有一定的开创性。一方面,它们借鉴西方社会自1960 年代开启的针对弱势儿童早期干预研究及其后续评估的研究成果,将对儿童发展的关注和人力资本的投资应用到以偏远省份农村地区为基础的扶贫实践中去,具有深远的政策意义。另一方面,这些针对特定地区、特定人群的干预实践,在更加广泛的意义上,引起全社会对儿童早期发展,特别是学前阶段家庭教育的重视。事实上,我国目前0 至3 岁婴幼儿约4 200 万,其中三分之一有比较强烈的托育服务需求,但入托率仅为5.5%左右(新华网,2021)。幼儿保育和教育发展仍处于起步阶段,早期托儿和教育在很大程度上依赖于家庭。对早期儿童发展的科学研究和知识积累还处于初步阶段,更遑论对公平获得优质育儿和幼儿教育机会方面的社会政策提供循证性指导。

当然,REAP 和REACH 这两个具有影响力的项目,还存在着不少局限性。这些研究只针对中国中西部特定农村地区的特定人群,主要采用的实地实验(干预)方法,其因果效应还需要假以时日,才能够显现。此外,尽管实验研究设计是找到因果效应最常用的方法之一,但是其研究发现是否具有外部有效性(external validity)一直受到质疑。换句话说,特定项目中的干预即便有效果,是否可以推广到其他情境、其他人群,还需要更多的证据。最后,这个项目仅仅涵盖有限的主题,使用了少量评估儿童发展成果的测量工具。基于全人口(population-based)的概率抽样追踪调查,如前文提到的美国2001 年开始的早期儿童纵向调查(ECLS),德国2010 年开始的德国全国教育追踪调查(NEPS)婴幼儿模块,恰恰可以弥补实验/干预研究的不足,兼顾样本的代表性和因果推论的需要。目前,我国还未设立类似的大规模、具有代表性的儿童发展追踪调查项目。

对中国儿童发展有兴趣的学者经常使用的数据来自中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)。CFPS 由北京大学中国社会科学调查中心实施,旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据,重点关注居民的经济与非经济福利,以及包括经济活动、教育成果、家庭关系与家庭动态、人口迁移、健康等在内的诸多研究主题,为学术研究和公共政策分析提供数据基础。CFPS 项目一个独特的设计是在2010 年基线调查界定出来的所有基线家庭成员及其今后的血缘/领养子女将作为CFPS 的基因成员,成为永久追踪对象。对其中的基因成员与核心成员中所有16 岁以下的少年儿童采用独立问卷长期跟踪成长和发展状况。其中10 岁以下少儿问卷全部由父母(或监护人)代答;10 岁及以上少儿问卷既有父母(或监护人)代答部分,也有少儿自答部分。对历次调查中的新生儿,研究者可以获得其从出生开始的完整成长信息,包括早期发育、学校教育、认知能力、个性特征、心理素质、生理健康、学习与日常行为习惯等。这些信息对研究儿童的成长与发展、少儿阶段特征的持续影响具有非常重要的价值 (谢宇,胡婧炜,张春泥 2014)。2010 年完成的基线调查包括8 990 份少儿问卷,2012 年的第一次追访完成8 523 份合资格的少儿问卷。

这些全国性大规模的住户抽样调查样本,在地理分布、社会经济与人口学特征上具有极大的异质性。因此,CFPS 尽管关注的核心议题并非儿童发展,对影响儿童成长的家庭和社区环境以及儿童发展的结果的测量尚需进一步细化,却为描述刻画不同社会经济地位的家庭在早期教育投入上的差别和儿童发展结果方面的差距,提供了宝贵的数据资料。中国的快速经济增长伴随着收入不平等的加剧和社会流动性的停滞。一方面我们经常看到城市新兴中产阶级家庭在儿童教育和发展方面的竞争与“内卷”,另一方面,由于缺乏经济资源、有质量的陪伴时间或养育知识,来自贫困家庭的儿童,尤其是农村家庭和流动人口的孩子,处于越来越不利地位。教养质量的差异或许是中国不平等加剧和社会两极分化的重要机制。以下我们利用CFPS 数据,就中国儿童早期成长和发展的不平等进行初步分析。

四、中国家庭对儿童早期教育投资的不平等:来自CFPS 的证据

这里我们利用CFPS 中有未成年孩子(0—15 岁)的家庭的信息,特别是0—6 岁儿童所在的家庭的信息,对儿童早期教育状况的投入做一个初步的描述, 展示不同阶层的儿童早期成长和发展过程中的不平等。

我们关注的主要焦点是在0—6 岁儿童早期教育和发展状况上在不同地区类型、收入层次、母亲受教育程度以及母亲就业状况方面存在的家庭差异。在中国,户口和居住地等结构性因素对儿童的影响可能比家庭和个人特征更重要(Liu et al., 2020)。在本文分析中,我们将地区类型分为城市和农村两类;收入层次按照样本中收入水平的第25 和第75 个百分位数分为低收入、中等收入和高收入家庭;母亲受教育程度分为小学及以下、中学和大学三类;母亲的就业状况按照就业或无业分为两类。

我们将CFPS2010 年基期数据中家庭对未成年子女的教育投入分为经济性和非经济性两个层面来测量。经济投入包括调查前一年(2009 年)教育支出占总支出的比例及其结构。在调查中主要照管人被问到,“请问去年全年,这个孩子的所有教育支出情况(不含生活费)”,其中包括学杂费、书本费(或学校支出)、课外辅导/家教费、住宿费、交通费和其他费用等。非经济性投入主要是指育儿行为,包括孩子的主要照管人或每周与父母见面次数、基于访员观察评估家庭环境体现的父母关心孩子教育及与孩子沟通的程度、以及被访者自我报告的亲子互动情况。

孩子的主要照管人或每周与父母见面次数对应问卷中两个问题,即“最近非假期的 1 个月,孩子最主要由谁照管?”,以及当父母为非主要照管人时,“最近非假期的 1 个月,孩子平均每周能见到父母(或父母任何一方)几次?”;访员评估对应的两个问题是,“家庭的环境(如孩子的画报、图书或其他学习材料)表明,父母关心孩子的教育”,“父母主动与孩子沟通和交流”,访问员给予从“十分同意”(1 分)到“十分不同意”(5 分)的量表评分。我们对这两个问题的同意程度进行平均得到了一个范围为1—5 的得分。自我报告的亲子互动情况包括阅读、买书和外出游玩频率,即(1)“您经常读东西给孩子听吗,譬如故事?”,(2)“您经常给孩子买书吗,譬如图画书?”,(3)“家人经常带孩子外出游玩吗,譬如公园散步、操场玩耍、商场购物和野餐?”,选项包括从“没有”到“每天”六种频率。我们计算这三个活动的平均频率,得到了一个范围为0—5 的互动程度得分。

(一)家庭经济性投入

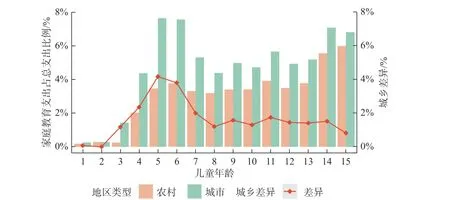

首先,从家庭的经济资源投入来看,城乡差异在婴幼儿时期尤为明显。图1 是以2010 年为例的城乡家庭。支出比例差异情况。在0—6 岁,随着孩子年龄的增大,教育支出投入占比随之升高,城乡差异也逐渐显现,并在5—6 岁时达到顶峰:城市家庭的教育支出占比约为农村家庭的2 倍,投入占比相差约4 个百分点。孩子上小学后,即7 岁及以后,支出比例的城乡差异有所下降,主要是源于城市家庭投入的金额和占比都有所下降。这是因为免费义务教育阶段开始后,家庭的教育支出相较于幼儿阶段有所下降,尤其体现在城市家庭支出上。进入中学后支出又有所提高,可能跟孩子选择上的中学类型有关。比如,孩子如果上的是民办中学,则花费可能较高;此外,数据也显示,进入中学阶段后课外辅导、家教等花费显著提高。

图1 中国城乡家庭子女教育支出占比(2010)

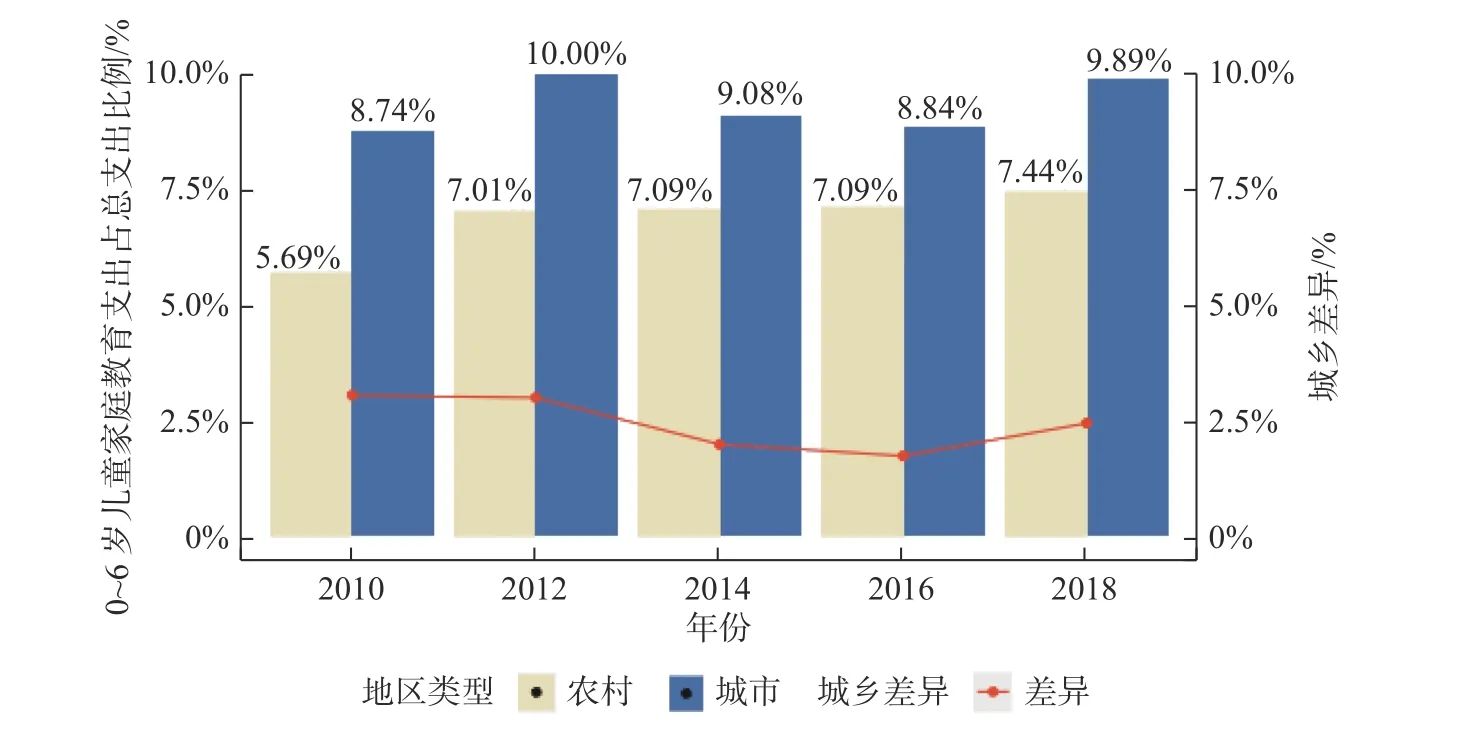

利用2010—2018 年历时五轮的CFPS 调查数据,我们可以进一步描绘中国家庭对0—6 岁儿童早期教育经济投入的城乡差异变化趋势。如图2 所示,农村家庭的早期教育支出占比约为5.69%—7.44%,城市家庭的这一占比为8.74%—10.00%。城乡差异水平较为稳定,逐年波动较小,在五轮调查中分别是3.1%, 3.0%, 2.0%, 1.7%和2.5%,这一差异占农村家庭支出的25%—53%。由此可见,城乡家庭的早期教育投入在过去近十年间始终存在相当程度的差异。从具体支出结构来看,以2010 年为例,数据显示城乡学杂费都占据了教育总支出的70%,但是城市家庭这项支出的绝对金额是农村的近5 倍,此外城市的课外辅导和家教支出明显高于农村,分别占总支出的10%和1%,而其他支出类型分配比例相当。近几年来,农村在课外辅导上的支出占比有所提升,但是城乡差异依然十分明显。以2018 年为例,这一比例在城乡分别约为19%和8%。这在一定程度上反映了不同类型家庭的育儿态度和观念存在差异,也反映出了城乡早期教育供给侧的结构和质量差异,即农村的相关学校、社会资源和支持存在更大的缺口。

图2 家庭对早期教育经济投入的城乡差异变化趋势 (2010—2018)

(二)家庭养育方式

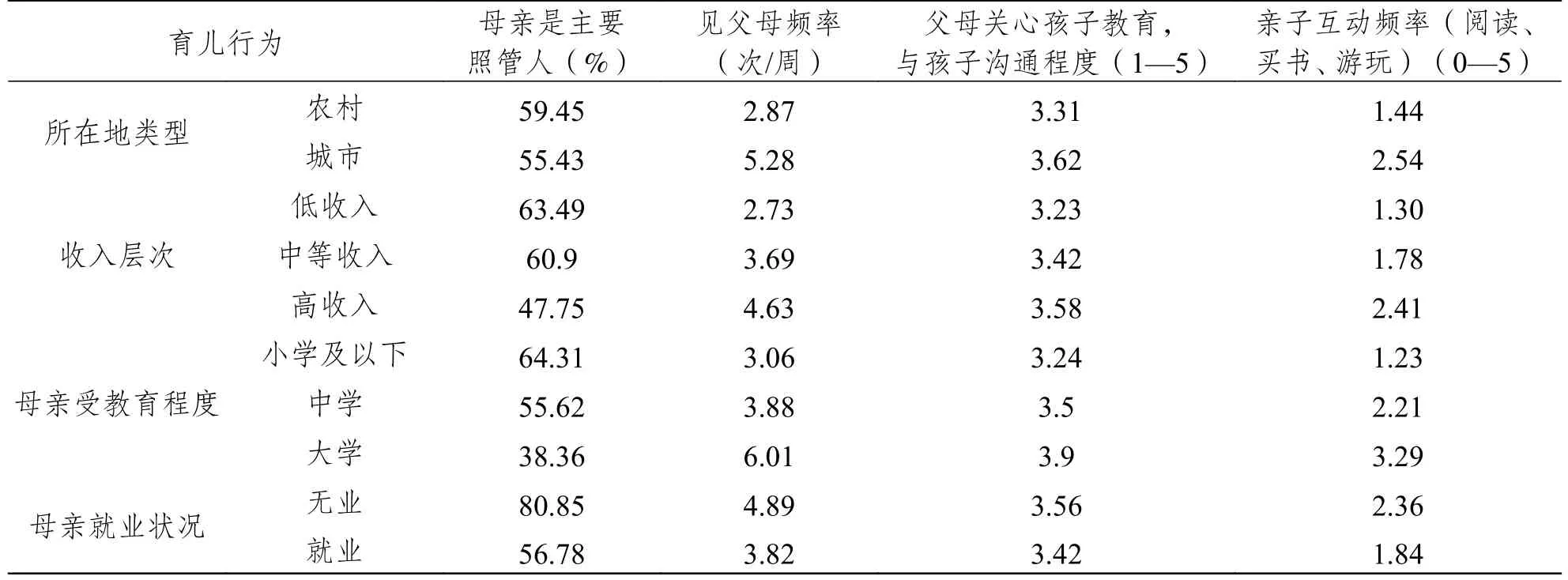

除了以上家庭货币性资源投入之外,家庭非货币资源,例如期望和养育方式可能会对儿童发展和成就起到更重要的作用(Liu et al., 2020)。0—6 岁儿童的家庭育儿行为也存在着明显的差异。如表1所示,在农村、来自低收入家庭、低教育(小学及以下)、无业不工作的母亲为主要照管人的比例最高。其中,母亲无业时,为婴幼儿主要照管人的比例达80%。随家庭收入的增加、母亲受教育程度的提高,母亲作为主要照管人的比例均有所下降。接受过大学及以上教育的母亲,作为主要照管人的比例仅为38%, 主要是因为这些女性在工作与家庭之间的冲突更加突出。

表1 中国0—6 岁儿童家庭教育育儿行为的差异(2010 年)

当父母为非主要照管人时,孩子与父母每周见面的频率在城市家庭较高,并且收入层次越高、母亲受教育程度越高,见面频率也会越高。无论是客观观察还是主观报告,在具体的育儿行为上,城市、高收入、父母受教育程度高的家庭父母对孩子的关心、与孩子的沟通和互动程度都更高。一致地,已有研究也显示我国农村贫困地区儿童的照养人在养育知识和行为上存在较大不足,如养育知识获得途径欠缺,管教方式不当,亲子互动不足等(白钰等,2019;岳爱等,2019)。女性的受教育程度越高,作为孩子主要照管负责人的比例越低,但是越可能为孩子提供高质量的养育,主要体现在具体的育儿态度和行为上。此外,母亲不工作且作 为孩子的主要照管人时,在这些方面的表现会更好。

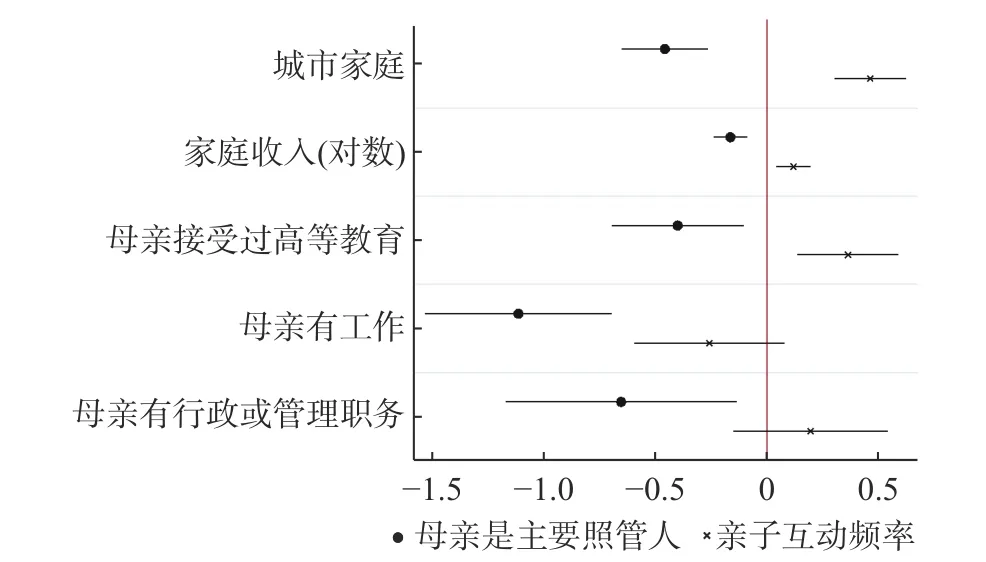

我们接下来进一步对影响母亲是否为主要照管人和亲子互动程度的家庭层面因素行多元分析(logit 模型与一般线性模型)发现,母亲是否为主要照管人与城乡类型、家庭经济状况、母亲是否接受过高等教育、母亲是否就业,以及母亲是否有行政/管理职务显著相关;亲子互动频率与城乡类型、家庭经济状况和母亲是否接受过高等教育显著相关(见图3)。城市地区、高收入、母亲接受过高等教育的家庭中母亲主要负责照管孩子的概率较低,但父母与孩子的互动更多。

图3 家庭育儿行为的影响因素

众所周知,儿童在早期发展阶段,母亲是最好的照顾者。我们以上的分析发现,低社会经济地位的家庭中,母亲作为主要照顾者的优势并没有体现出来,在育儿行为方面, 她们关心孩子教育的程度、亲子互动的频率更低。养育质量存在明显的阶层差异, 其对儿童发展带来的长期影响, 需要进一步的分析。同时, 这些发现也暗示,我国的家庭教育特别是家长教育,仍然具有很大的发展前景和空间。加强对弱势群体儿童发展的关注,通过政策干预,确保他们不输在起跑线上,也是降低社会不平等,促进社会流动,达到共同富裕的有效途径。

(三)儿童早期发展

已有研究发现我国农村贫困地区的婴幼儿在认知、语言、社交情绪和运动早期发展等方面都面临一定的挑战,存在相当比例的发展滞后风险,且这一风险随儿童年龄增长而不断增大(白钰等,2019;李珊珊等,2019;李英等,2019;岳爱等,2019)。如表2 所示,本文的分析也发现来自不同类型家庭的儿童在婴幼儿早期已经呈现出了一定的在发展方面的差异,包括健康、认知和非认知能力。在出生体重方面,城市家庭的婴儿出生体重平均比农村家庭高出0.16 斤;高收入家庭比中等收入、低收入家庭的婴儿出生体重分别高0.08 和0.26 斤;母亲的受教育程度越高,婴儿的出生体重也越高,这可能与母亲的收入状况、健康状况、怀孕时的营养状况等有关(参见Arendt et al., 2021);不同母亲就业状况的孩子并未在出生体重上显示出显著差异。其次,城市家庭、高收入家庭、母亲受教育程度较高的孩子在语言和数学能力上都显示出了显著的优势,即开始说完整句子和开始能数0—10 的月份都更早。最后,在非认知能力方面, CFPS 的少儿问卷包含了类似于前文介绍的棉花糖决策测试: “我手里有几份礼物(糖果或其他),如果你现在就要,我只能给你一份;如果你等着我们把事儿做完了再要,我可以给你双份。你是想现在就要,还是等我们把事儿做完了再要?”,孩子可以选择现在就要或者等把事儿做完了再要。结果显示城市家庭、收入偏高、母亲受教育程度更高的孩子的自控力或延迟满足能力会显著更好。

接下来,以出生体重和数学能力为例,我们简单分析了儿童早期发展的影响因素。回归结果显示婴儿出生体重在城市家庭显著更高,并与家庭收入呈正相关;数学能力(能数1—10 的月份的对数)与城乡类型、家庭经济状况、母亲是否就业以及亲子互动频率显著相关(见图4)。母亲有工作的孩子的数学能力发展更晚,这可能与有工作的母亲作为孩子主要照管人的概率更低有关。育儿行为对孩子早期的认知发展有重要影响,亲子互动频率越高,孩子开始能数1—10 的月份越早。这里的分析并未发现母亲受教育程度、职务类型以及家庭教育的货币性支出与孩子的早期发展指标间的显著相关关系。

五、总结与讨论:我国早期教育研究未来展望

婴幼儿期是个人认知和社会情感技能发展的关键时期,决定了随后的学业成功、就业结果,以及长期的社会经济成就。儿童早期投资可以带来丰厚的人力资本回报,但同时也是发展不平等的根源。长期以来儿童发展是心理学和教育学领域的研究议题,而事实上儿童发展结果的差异,包括大脑发育、身体健康和成长、认知能力、社会情感技能等,既是为他们未来的社会经济地位获得打下基础,也是社会流动的结果,与父母、家庭、社区、学校、地区社会政策和国家福利制度等多层次因素密切相关。近年来,不少经济学家从人力资本投资的角度,对儿童发展与社会流动的关系问题投入越来越多的关注。关注不平等和社会流动的社会学、人口学者还鲜有触及到这个领域。

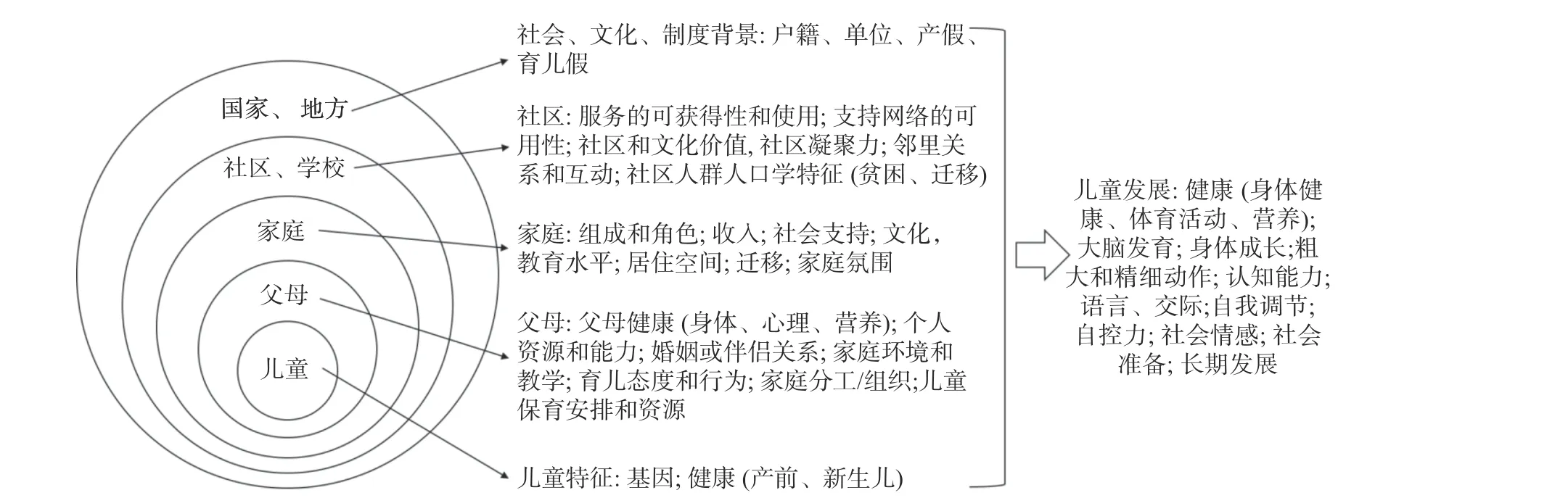

儿童发展是一个跨学科的研究领域,融合心理学、教育学、神经科学,经济学、人口学和社会学等多学科的研究成果。如图5 所示,儿童发展受到多层次多维度因素的影响。它既是一个微观的问题,也需要以宏观的视角审视。从社会学的角度看,人的成长,脱离不了他们所处的社会环境的限制。

图5 儿童早期发展的研究概念框架

首先,父母和家庭是儿童成长和发展的微观环境。儿童自身的基因、产前和出生时健康是日后发展的先天基础。父母作为家庭中儿童照料和教育的主要责任人,是儿童成长发育的最微观的环境。父母的认知和非认知能力、身心健康、在劳动力市场中所处的位置,会影响他们的育儿行为。家庭成员的组成和内部分工(例如我国城市比较突出的隔代养育和农村留守儿童问题)、经济收入和社会网络、居住空间、文化教育水平,会营造影响儿童成长发展的育儿环境和氛围。

其次,社区和学校(幼儿园)提供儿童成长和发展的中观环境。家庭和学校均镶嵌在社区之中。邻里互动以及社区公共资源配置都会通过家庭影响儿童发展,教育资源是其中最重要的一项公共资源。学校(幼儿园)负责组织系统的教育,是儿童学习知识和技能的主要场所。在儿童发展的早期阶段,儿童教育不同主体间的资源整合和紧密合作尤为重要。家长的许多育儿理念和行为的改变,往往来源于邻里互动、家校互动的过程。

最后,国家和地方的社会文化背景、相关制度和政策为儿童成长和发展提供宏观环境。不同的国家和地方拥有的不同育儿观念、行为和社会政策(如针对为工作女性提供的产假与育儿假),会影响家庭生育决策、婴幼儿照护质量和亲子关系,进而影响孩子的身心健康发展,最终带来社会不平等的代际传递,即不同的社会流动模式。

在中国的情境下,通过促进儿童教养质量的平等化,增加人力资本存量,有效促进社会流动,不仅具有坚实的科学理论基础,而且亦恰逢其时,具有巨大的政策应用空间。正如习近平总书记所指出的:“家庭是人生的第一所学校,家长是孩子的第一任老师,要给孩子讲好‘人生第一课’,帮助扣好人生第一粒扣子。” 这充分说明了家庭教育在儿童早期阶段发展中具有极其重要的作用。培养合格的公民需要教育,而教育不仅仅是学校的正规教育,而且需要包括进入正规教育体系之前的早期教育和发展打下的基础。在我国人口出生率继续走低的情况下,家长在孩子“数量”与“质量”之间权衡,更加注重优生优育。提供更多的科学育儿服务,需要更多扎根于中国文化和日常实践的对养育行为的科学理论总结。国家也正在探索鼓励生育的各项社会政策支持措施, 提供更多的援助和支持来帮助家庭成功地完成孩子早期的照顾、培养和启蒙。2022 年8 月16 日国家卫健委、国家发展改革委等17 部门联合印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》提出,要建立从生育、哺育、养育再到教育的覆盖婴幼儿全生命周期照护体系,提高家庭婴幼儿照护能力领域的具体落实举措。

这种生命历程的视角可以从儿童养育延续到学校教育和成年以后的社会经济地位的获得,为削减贫困,促进社会流动,实现共同富裕和人的全面发展,提供一个整体性的、长远性的全新政策视角。然而,我国目前正规的早期儿童养育和教育项目研究和相关政策仍处于起步阶段,也缺乏关于儿童早期教育和发展的系统性的科学研究。开展针对儿童早期教育及发展的追踪调查数据搜集,以及对儿童早期发展的干预项目的设计、实施和评估,建立关于儿童发展与家庭、学校、社会的综合性数据库,是促进我国对儿童和未来青少年发展的高水平科学研究和政策制定的重要的基础性工作。

(吴晓刚工作邮箱:xw29@nyu.edu)