雾霾锁城:生态供求因素的传导机制与经验分析

2023-10-05夏勇胡雅蓓寇冬雪张彩云

夏勇 胡雅蓓 寇冬雪 张彩云

摘要:选取中国285个地级及以上城市面板数据,结合工具变量—两阶段最小二乘回归(IV2SLS)方法实证分析生态供求因素对大气污染的影响及其传导机制。结果显示:第一,尽管生态承载力对大气污染状态发挥了基础的物质禀赋作用,但生态承载力越大的城市环境治理成本越低,进而更易引发提升生态足迹的逆向选择而存在“生态承载力悖论”现象;第二,生态足迹通过技术效应、规模效应和结构效应三条渠道作用于大气污染状态,其中技术效应起到抑制大气污染的作用,而规模效应和结构效应加重了大气污染,三者相结合引致生态足迹与大气污染之间呈现出显著的“环境库兹涅茨曲线”特征;第三,各城市大气污染的非均衡状态是由各自生态问题背后潜伏的生态供求格差所致,并且生态亏损越多,大气污染程度越高。据此提出,一要将“生态承载力红线”纳入各项经济和环境政策,作为地区合理控制生态足迹的前置约束;二要追求绩效评估的环境公平,制定并实施环境公平的政策决策。

关键词:生态供求格差;大气污染;城市环境治理;生态承载力;生态足迹

文献标识码:A 文章编号:100228482023(05)004615

一、问题提出

中国幅员辽阔,地區生态承载力格差和生态足迹不平衡并存现象突出,这势必导致地区环境污染状态深受生态因素的影响而存在异质性。一方面表现为同一种污染物在不同地区的污染状态不同,即污染的空间分异现象;另一方面体现为同一种污染物在生态承载力相近地区的污染程度不同,即污染的程度分异现象。根据《中国气候公报》和《中国生态环境状况公报》,2018年中国共出现5次大范围、持续性雾霾天气过程。在全国338个地级及以上城市中,以PM2.5为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的60%。在全国“雾霾锁城”的空间分布中,又以京津冀“2+26”个城市的雾霾污染最为严重,其PM2.5浓度高达60微克/立方米,远高于全国39微克/立方米的平均水平。可见,中国“雾霾锁城”的空间分异明显。从京津冀内部来看,尽管各城市的生态承载力相似,但2018年雾霾浓度却存在50~74微克/立方米的区间差距。可见,地区内的PM2.5浓度差距体现了雾霾污染程度分异特征。

日益增长的生态足迹需求与总量固定的生态承载力供给之间的矛盾,形成了生态供求格差。生态供求格差即为生态盈亏,是指生态系统中供给端的生态承载力在维育需求端的生态足迹之后的相对剩余部分,其数值为生态承载力和生态足迹之差

生态供求格差(生态盈亏)=生态承载力-生态足迹。此处,生态供求格差与生态盈亏同义,全文采用生态供求格差统一表述。。结果为正数时,属于生态盈余,反之为生态亏损(赤字)。对于不同的生态环境禀赋与经济禀赋的地区而言,其生态承载力与生态足迹的相对剩余具有异质性,而大气污染的空间分异和程度分异特征便是由生态问题背后潜伏的生态供求格差所致。基于这一逻辑关系,不能简单地将大气污染的异质性归因于单一的生态承载力因素或单一的生态足迹因素。助推地区经济增长与大气污染脱钩,需要综合考虑生态承载力和生态足迹对空气质量的联动影响。基于此,如何科学识别供求两端单一因素及其相互结合对大气污染状态的影响,既是深入剖析生态供求因素影响大气污染状态的传导机制的理论需要,也是破除“雾霾锁城”现象的现实要求,对于探索高质量发展新路具有较高的理论价值与现实必要性。为此,本文重点关注在既定生态承载力的约束下,由于生态足迹不断扩张的需求引发生态供求格差的动态变化对大气污染状态的影响及其传导机制。

学界对于大气污染与生态因素相互关系的认识随着资源环境问题愈演愈烈而不断深化,并在生态特征差异引起大气污染状态差异的研究结果上取得共识。一类研究认为良好的空气质量与较高的生态承载力密切相关[1]。Krugman[2]指出,生态承载力是构成人类生存及经济社会发展的最宝贵的基础要素,并称之为第一地理本性,其大小表征地区生态系统的自我维持和调节能力、资源环境的供容能力、经济社会的维育能力以及“山水林田湖草”的可持续生产能力[3]。一般而言,生态承载力所涵盖的资源存量及环境容量是一定的,即生态承载力是确定的甚至是有极限的[4]。在不少学者看来,生态承载力对大气污染状态的作用机制体现在,前者为后者提供了天然的环境禀赋和物质基础,有助于协调生态系统的供给与需求的矛盾[1]。陈诗一[5]的研究结果表明,大自然发挥着吸纳和沉积废弃物的作用,并且这一功能或作用机制同样适用于开放经济条件下的大气污染问题。

另一类研究认为递增的生态足迹诱发了大气污染。生态足迹衡量的是人类对自然资源与生态环境的利用程度[6],学界将其定义为在既有技术条件下,按空间面积计量的支持一个特定地区的经济和人口的物质、能源消费和污染物处理所要求的土地和水等自然资本的数量[7],并细分为耕地足迹、水足迹、牧草地足迹等,每一种生态足迹的移动,会相应引起区域人口压力、人地矛盾、生态环境质量的变化[6]。学界普遍认为生态足迹通过输入端的资源消耗和输出端的污染物排放两个方向加重了环境负载。从输入端的资源消耗视角来看,一味追求经济的持续增长会显著增加生态环境要素的消耗,不仅会导致总的自然资本的降低,加重生态环境负荷并降低生态环境质量[5],而且对能源资源和生态环境需求的急剧增加,导致经济增长的机会成本显著提高,潜伏着较大的不可持续危机[8]。从输出端的污染物排放视角来看,因生态足迹扩大而引致的污染物排放会加重生态环境的自净化压力,生态系统退化的生态代价随之加剧,进而引起空气质量的恶化。对应到实践中可知,政府实施因地制宜、分类指导的异质性环境政策,同样是基于区域生态环境容量的空间分化特征而做出精准施策的判断[9]。

综上,现有研究围绕相关主题展开,但仍存在以下三方面可拓展空间。首先,当前文献仅突出生态承载力或生态足迹对大气污染的单个作用机制生成逻辑,但纳入生态承载力和生态足迹双重因素的包容性分析框架研究不够系统,未来需要突破 “两条平行线”的隔离性结构与对立性边界。其次,现有研究对于生态承载力和生态足迹两个因素分别通过何种微观路径作用于大气污染状态并未深入剖析,同时针对生态供求格差对大气污染状态的影响未有清晰解答。最后,既有研究大多停留在区域生态承载力和生态足迹的核算以及大气污染时空分布状态的描述性统计上,基于长时序面板计量分析以解释中国“雾霾锁城”现象的实证研究仍有待完善。

本文的创新之处如下:其一,基于地理本性的意涵,将生态承载力和生态足迹同时引入大气污染时空分布状态的影响因素分析框架之中,不仅条分缕析二者对大气污染状态的基础决定作用和能动约束作用等单调影响及其作用机制,而且综合考察二者相结合对大气污染状态产生的联动影响。其二,将供给端的生态承载力与需求端的生态足迹相结合,综合考察生态供求因素对大气污染的联动影响,并归纳为生态承载力悖论和生态足迹环境库兹涅茨曲线(EKC)效应,由此形成了对生态供求因素作用于大气污染的完整认识。其三,利用中国地级及以上城市的长时序面板数据,采用工具变量法实证检验生态供求因素是否以及如何影响大气污染状态,既考虑了大气污染状态的分异特征,又避免了变量之间的内生影响,确保了实证结果的无偏性。

二、理论分析与研究假设

(一)生态承载力对大气污染状态的影响:物质禀赋的基础决定作用

生态环境质量与生态承载力密切相关。一般而言,地区生态承载力越强,其抵御环境污染和生态破坏的能力越强。生态承载力对大气污染状态发挥了基础的物质禀赋作用,并且生态承载力因为天然的区域禀赋格差而成为“同一种污染物在不同地区拥有不同程度污染状态”的紧约束。生态承载力越强,自然地理环境禀赋越高,其对大气污染的自净化能力也越强。而胡焕庸线东南半壁与西北半壁之间自然地理结构和资源禀赋的差异,促成了东南向西北方向迥然而异的环境容量和生态承载力差距。这种天然的由东南半壁向西北半壁渐进减少的生态承载力格差,使得西部的自净化能力弱于中部,而中部又弱于东部,反映到大气污染程度上,则呈现出沿着胡焕庸线垂直方向自东南向西北梯度递增的空间分布特征。质言之,生态承载力对大气污染状态发挥了基础的物质禀赋作用

此处的“物质禀赋作用”,是指一个地区依靠自身特有的自然资源和生态环境禀赋,可以拥有与其禀赋相当的自净化能力以及可维育的承载能力,此种能力可对大气污染提供不以人的意志为转移的内生影响。,且因为天然的区域禀赋格差成为地区大气污染状态的紧约束,由此导致大气污染状态存在着显著的胡焕庸线区域分异空间锁定现象[10]。生态承载力这一物质基础影响或刚性约束,即使在交通不断完善、技术不断进步的时代背景下也很难完全突破。据此,本文提出如下命题:

命题1:生态承载力对大气污染自净化能力发挥了基础的物质禀赋作用,在其他条件一定的前提下,生态承载力越强,大气污染程度越低。

(二)生态足迹对大气污染状态的影响:人类社会对环境的能动约束作用

生态足迹在大气污染状态中扮演着“助推”和“阻碍”双重角色,并通过规模效应、结构效应和技术效应三条路径发挥作用。

规模效应体现为:生态足迹提升→经济规模扩大→能耗和污染强度增加→大气污染程度恶化。生态足迹,既是在既定技术条件和消费水平下特定人口对环境的影响规模,又代表特定人口持续生存下去而对环境提出的需求[11]。生态足迹的扩张,意味着人类社会通过对自然资源存量的挖掘,以满足自身目前占用以及未来需要占用的消费[12],这体现了生态资源对人类社会经济活动的物质禀赋作用。沿此逻辑,学界将生态足迹视为一种生态资本,并将其作为一种投入要素纳入生产函数之中[13]。研究结论显示,生态足迹的持续扩大,会导致地区资源环境的综合利用能力不断攀升,进而使得地区经济增长规模或产出水平亦不断提升。这会消耗更多的資源存量,并挤占更多的环境容量,如此必将破坏生态系统的正常功能并加重当地的能耗和污染强度[14],进而恶化大气污染程度。在生态足迹超过生态承载力并恶化为生态赤字以后,生态足迹快速扩张引致的对资源环境消耗的负面效果,便会对资源环境综合利用所带来的经济增长正向成果产生一定的“挤出”影响,进而导致污染减排的成效难以显现。

结构效应体现为:生态足迹提升→产业集聚→环境要素消耗递增→关联产业污染物排放增加→大气污染程度上升。生态足迹度量了人类社会经济活动对各类生物生产性土地占用的内部组分[18],不同内部组分既可表征区域层面的产业配置及其资源能源消费,也可表征行业层面甚至个别产业层面的生态负载,因此,各组分变化趋势的差异可反映区域或行业层面的资源消费的结构变化[14]。基于此,可以通过生态足迹洞察地区间当前的资源利用怎样分配以及未来的资源利用模式是什么[15],并对区域之间与区域内部、行业之间与行业内部的生态足迹进行比较分析。一般而言,地区生态足迹递增,会引致当地产业集聚水平的提升,则可认为该地区的经济发展水平在全国范围内具有比较优势[16]。产业集聚的这种优势,在扩大经济增长规模的同时,其负外部性环境污染水平亦显著提高,表现为产业密度提高时,产业发展对环境要素的消耗更为集中且更加庞大,产业集聚所排放的污染物对环境的损害亦不断增加[17]。

技术效应体现为:生态足迹提升→经济增长→研发投入增加→环保技术提升→单位产出的污染物排放水平下降→大气污染状态优化。王志平等[18]指出生态环境问题大部分来自生产技术的变化,而生产技术的变化与人均生态足迹的扩张显著正相关。作为生产技术的一种类型,绿色技术自然也与人均生态足迹正相关。与一般技术不同,绿色技术是减少环境污染、降低能源及原材料消耗的技术、工艺或产品的总称[19]。如前所述,适度扩张的生态足迹与地区经济增长正相关[15],而经济增长会带动劳动工资上升,既有的劳动力成本优势不再,倒逼追求利益最大化的企业通过增加研发投入提高全要素生产率,以挤出劳动力成本上升带来的生产成本压力。不断上升的研发投入与更好的绿色技术紧密相联[20],而绿色技术的进步,不仅能改善资源的使用效率进而降低单位产出的要素投入,而且能降低单位产出的污染物排放水平,进而减少人类社会生产活动对资源环境的影响。综上,本文提出如下命题:

命题2:生态足迹通过技术效应、规模效应和结构效应三条渠道作用于大气污染状态,技术效应起到抑制大气污染的作用,而规模效应和结构效应加重了大气污染,三重效应相结合使得生态足迹与大气污染状态呈现倒U型特征,即生态足迹的环境库兹涅茨曲线效应显著。

(三)生态供求格差对大气污染状态的影响

生态供求格差亦称生态盈亏,表征人类生产和消费活动是否超出生态资源和自然环境的最大承载能力,可用来衡量区域生态资源和自然环境的供需关系[21]。对于整个生态系统而言,生态承载力与生态足迹之间相互影响,二者构成的生态供求格差共同作用于区域大气污染状态。具体来看,一是当生态足迹相当时,地区间天然的生态承载力差距引致了大气污染状态的异质性,并且生态承载力更小的区域要比生态承载力更大的区域更易被污染;二是在生态承载力相似的条件下,生态足迹的异质性成为影响大气污染非均衡状态的重要原因,并且生态足迹趋于增大时,大气污染状态会呈现出先上升后下降的倒U型特征;三是无论生态承载力和生态足迹是否相同,区域大气污染状态由二者相互作用所产生的生态供求格差决定。根据生态承载力的基础禀赋作用和生态足迹的能动约束作用可判定,当生态系统供不应求时,即当生态供求格差为负时,生态亏损会恶化区域大气污染状态;反之则反是。概言之,地区间天然的生态承载力差距与人为的生态足迹差异相结合所形成的生态供求格差,造成了区域大气污染的非均衡状态。综上,本文提出以下推论:

推论1:区域大气污染的非均衡状态,是由各自生态问题背后潜伏的生态供求格差(生态盈亏)所致,并且生态亏损越多,大气污染越重。

生态承载力与生态足迹的综合影响并非简单地体现为生态供求格差对大气污染状态的影响,同时还可表现为生态承载力悖论(或“生态承载力诅咒”)现象。即在各区域环境标准基本相同的背景下,高生态承载力地区的经济活动主体基于环境治理成本的选择进而导致大气污染程度不降反升的现象。对于生态承载力更强的地区而言,自净化能力也更强,由此使得当地存在更低的环境治理成本优势。这一成本优势会使得当地更易产生心安理得的“靠山吃山,靠水吃水”做法,因而可能引发更为严重的环境污染风险。与之相反,生态承载力较弱的地区,自净化能力也较弱,其环境治理成本更高,为减少治污成本,当地更愿意采取限制生态足迹扩张的措施以降低对生态的索取,进而有可能降低环境污染风险。基于此,本文将生态承载力禀赋与大气污染之间的这种反向关系归纳为如下逻辑链条:生态承载力越强→环境治理成本越低→污染动机越强→扩大生态足迹→大气污染越严重。

本文对“生态承载力悖论”的考量根植于中国“同一污染物在不同地区呈现不同污染状态(污染的空间分异现象)和相邻地区大气污染状态亦不相同(污染的程度分异现象)”这一典型事实。这是供给端的生态承载力和需求端的生态足迹综合作用的体现。由此可见,大气污染状态与生态承载力或生态足迹之间并非单调的线性关系,需从生态供求关系视角综合剖析生态承载力和生态足迹对大气污染的联动影响。基于此,本文得出第二条推论:

推论2:生态承载力越强的城市,环境治理成本越低,越易引发提升生态足迹的逆向选择而存在“生态承载力悖论”现象。

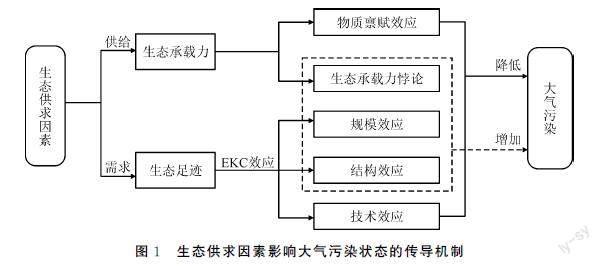

生态供求因素影响大气污染状态的传导机制如图1所示。

三、模型与变量

(一)模型设定

本文依托2001—2016年中国285个地级及以上城市相关数据甄别生态供求因素对城市大气污染状态的影响,并采用IV2SLS估计方法进一步评价生态承载力、生态足迹和生态供求格差对城市大气污染状态的影响及相应传导机制。模型设置如下:

pm2.5it=β0+β1eccit+λ∑φφ=1xφit+μi+ηt+εit(1)

pm2.5it=ρ0+ρ1efit+λ∑φφ=1xφit+μi+ηt+εit(2)

pm2.5it=γ0+γ1edit+λ∑φφ=1xφit+μi+ηt+εit(3)

其中,下標i、φ和t分别表示城市、控制变量的个数和年份;pm2.5表征大气(雾霾)污染物中细颗粒物浓度;ecc是指人均生态承载力,此处为扣除了生态多样性之后的仅为人类提供能源资源的部分;ef用于度量人均生态足迹;ed代表人均生态供求格差;x为控制变量的集合;μ和η分别表示地区固定效应和年份固定效应,分别控制不随时间变化的特征因素以及特殊年份突发事件的干扰;ε为随机扰动项。

(二)变量选取及数据来源

1.被解释变量

细颗粒物浓度(pm2.5)。本文将雾霾污染的成分选定为大气中可吸入细颗粒物之一的PM2.5,以此作为雾霾污染的代理变量。为减少异方差及离群点的影响,细颗粒物浓度变量在实证分析中采用对数形式,记为lnpm2.5。

2.解释变量

第一,人均生态承载力(ecc)。本文采用Wackernagel等[11,22]的做法,将测算公式确定为如下形式:

eccit=0.88×1Nit×∑6j=1aijt×γj×yj(4)

其中,eccit代表i城市第t年的人均生态承载力,单位为公顷/人

1公顷=0.01平方千米。,考虑到地球上各类型的生物生产性土地并非全部为人类所用,其中约有12%的生物多样性保护用地,为此,本文将其中为人类提供能源资源的88%生态承载力作为考核指标

此亦为式(4)中0.88的经济学含义所在。。Nit是i城市第t年的年末户籍人口数;aijt用于表征i城市第t年j类生物生产性土地面积,由耕地、建设用地、牧草地、林地、水域和化石能源用地6类土地面积组成。此处,生物生产性土地面积的概念界定和指标选取,参考Rees等[22]的研究,将各种生物资源和能源资源消费项目均按相应的换算比例折算成相应的土地面积,并由此将生物生产性土地面积界定为具有生物生产力的地表空间,对应选取在某一行政区域内所拥有的统计面积作为这6类生物生产性土地面积的代理指标。在本文中,这6类生物生产性土地面积的数据由各省市统计年鉴相应各期收集整理而得。上述6类生物生产性土地在空间利用上是互斥的,这使得人均生态承载力模型(人均生态足迹模型同理)能够对各类生物生产性土地面积进行加总。换言之,人均生态承载力模型中关于6类生物生产性土地的划分方式,为各类自然资本提供了一个统一的度量基础,使它们之间能够相对容易地建立起自然资本的等价关系。此外,式(4)中γj代表j类生物生产性土地的均衡因子,指不同类型土地的潜在生产力之比,相当于各类土地被赋予的权重值。yj表示j类生物生产性土地的产量因子,指的是一个国家或地区某类土地的平均生产力与全球同类土地平均生产力的比率,即不同地区土地生产力之比,其大小取决于各地区的土地质量状况。

第二,人均生态足迹(ef)。本文将生态足迹调整为基于产出端(土地占用)而非基于消费端的生态足迹,即无论该消费品是否被本地消费,只要是由本地生产(即占用本地的土地资源),均纳入生态足迹范围内。此种做法的合理性在于:一方面,通过进口获得的消费品并不会对本地的生态环境造成占用;另一方面,本地对于进口的消费品进行了付费,补偿了出口地相应生物生产性土地的资源环境损耗成本[26]。人均生态足迹的测算公式如下:

efit=1Nit×γj×∑6j=1qijmpjm(5)

其中,efit代表i城市第t年的人均生态足迹,单位为公顷/人。qijm为i城市第j类生物生产性土地上第m种生物(消费品)的总产量。其中,耕地产量数据包括稻谷、小麦、玉米、豆类、薯类、花生、油菜、芝麻、甘蔗、甜菜、棉花、烟叶等经济作物的总产量;建设用地产量采用建筑业用电量表征;牧草地产量包括猪肉、牛羊肉等肉类总产量;林地产量主要是指园林水果的总产量;水域产量包括海水产品和淡水产品的总产量。pjm为第j类生物生产性土地上第m种生物(消费品)的全球平均单位面积产量(平均生产能力)。

第三,人均生态供求格差(ed)。该指标捕捉的是生态系统中供给端的人均生态承载力和需求端的人均生态足迹之间的相对剩余,以及该相对剩余对大气污染状态的联动影响。其数值由人均生态承载力减去人均生态足迹而得,用公式可表示为ed=ecc-ef,若ed>0,则为人均生态盈余;反之为人均生态赤字。如前所述,人均生态承载力和人均生态足迹的账户模型框架由Rees等[22]建立,利用均衡因子(γj)和产量因子(yj)将人均生态承载力和人均生态足迹的差值构建为生态赤字(即本文的生态供求格差)指标。其合理性在于:将自然界能够提供的资源能源数量与人类社会实际消耗的资源能源数量合理转化为可以统一度量的生物生产性土地面积。本文借鉴Rees等[22]的思想,在人均生态承载力和人均生态足迹两个公式中均分别采用各类生物生产性土地的均衡因子(γj)和产量因子(yj)对转换系数加以度量。因此,无论人口数量(N)、生产总量(q)、平均生产力(p)等因素的数值如何变动、单位如何不统一,均可通过以均衡因子(γj)和产量因子(yj)为表征的转换系数加以统一度量。处于平行维度的人均生态承载力和人均生态足迹,可以差值的形式构建人均生态供求格差指标。

人均生态供求格差变量存在诸多负值,不满足取对数的条件。为此,本文采取标准化方法规避上述不足,标准化后的人均生态供求格差变量记为sed。具体核算方法如下:

sedit=(edit-edminit)/(edmaxit-edminit)(6)

其中,sedit是标准化处理后的指数,edit是实际观测值,edmaxit是样本最大值,edminit是样本最小值。

3.工具变量

本文采用工具变量法(IV)进行内生性检验。第一,人均生态承载力的工具变量。本部分将其设置为:相对地理距离指数与建成区面积的交互项(sd×ar)。其中,关于相对地理距离指数变量,借鉴钟茂初[3]建立的中国各地生态承载力相对表征的函数方程,并以接近中国全域“人口重心”及“经济重心”的湖北省武汉市为比较基准,即设定武汉市的相对地理距离指数数值为100,通过各地中心区域到胡焕庸线的垂直距离衡量当地生态禀赋,再依据各地区空间数值与基准的比值来表征各地区生态禀赋的相对差异。使用区域生态承载力相对表征变量的好处在于:一是测算便捷且结果基本符合中国胡焕庸线空间布局规律;二是采用基于地理特征的生态禀赋指标,降低了大气污染状态受到行政边界划分带来的地区人口、生物生产性土地面积及其产量等总量指标的异质性影响,有助于规避变量之间的内生性问题。区域生态承载力相对表征的方程如下:

di=A/(1 400-li)2(7)

其中,di表示i城市生态承载力相对表征变量的数值大小,即本文的相对地理距离指数。为简化起见,以下将生态承载力相对表征变量表述为相对地理距离指数。li为第i个城市至胡焕庸线的垂直距离;A为参数。如前所述,设定武汉市的相对地理距离指数数值为100,因此,武汉市以东地区的相对地理距离指数为正数,与此同时,武汉市以西地区的相对地理距离指数为负值。考虑到相对地理距离指数变量存在诸多负值,为此,本文同样采取标准化方法,标准化后的相对生态承载力变量记为sd。具体核算方法同式(6)。

考虑到生态承载力是指具有生物生产力的地表空间这一重要意涵,并且诸多学者均采用某一区域内所拥有的统计面积作为生态承载力的代理指标,为此,本文构造相对地理距离指数与建成区面积的交互项(sd×ar),并采用对数形式表征,记为ln(sd×ar)。该时变变量之所以能够作为人均生态承载力的工具变量,一方面是因为地理距离的远近和建成区面积的多寡这二者均与生态承载力的大小息息相关,某一地区至胡焕庸线的正向距离越大、建成区面积(单位为平方千米)越多,所表征的人均生态承载力也越高,满足有效工具变量的相关性假定;另一方面,相对地理距离指数指标和建成区面积指标由地区自然地理条件决定,满足有效工具变量的外生性假定。

第二,人均生态足迹的工具变量。采用校正后的夜间灯光数据作为人均生态足迹的工具变量,记作lnlig。夜间灯光数据较为客观地记录了所在城市日常社会经济活动及其能源消耗,较为准确地刻画了所在城市社会活动的空间分布。本文所使用的夜間灯光数据来源于美国国家海洋和大气管理局提供的原始美国国防气象卫星(DMSP)夜光影像。考虑到夜间灯光原始数据并非完全由同一个卫星拍摄,而不同卫星记录的栅格亮度存在异质性,本文对原始夜间灯光数据进行了校正。从现实情况来看,当期污染状态深受前期城市社会经济活动的影响,为考察大气污染状态的滞后性影响,同时为了规避潜在的内生性影响,本文将夜间灯光数据确定为1999—2013年的区间范围内。

第三,人均生态供求格差的工具变量。首先,对人均生态供求格差等式两边同时取对数,得lned=ln(ecc-ef)=lnecc/lnef。而后,将人均生态承载力和人均生态足迹的工具变量分别代入公式,得到人均生态供求格差的工具变量。最后,工具变量确定为:以对数形式表征的“相对地理距离指数与建成区面积的交互项”与“校正后的夜间灯光数据”之比,记为ln(sd×ar)/lnlig。

4.控制变量

结合已有研究,本文的控制变量包括:实际GDP及其二次项、贸易开放度、科技支出水平、人口、城镇化率、产业结构、环境规制。其中,实际GDP及其二次项均以2000年为基期测算而得,分别记作lngdp和lngdp2;贸易开放度(lnfdi)、科技支出水平(lntec)和人口(lnper)变量分别以当年实际利用外资额、地方政府财政的科技支出水平和城市常住人口总量的对数形式表征;与此同时,采用城市常住人口占总人口比重、第二产业占实际GDP的比重分别表征城镇化率(cit)和产业结构(ind);此外,采用环境规制综合指数衡量环境规制(env)。

5.数据来源

PM2.5浓度数据来源于中国环境监测总站,其他变量的数据来源于2002—2017年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及各省市相应年份统计年鉴。少量变量的缺失数值采用线性插值法补全。在人均生态承载力和人均生态赤字的核算公式中,耕地、林地、草地和水域四类生物生产性土地的均衡因子、产量因子和全球平均产量数据来源于全球生态足迹网(global footprint network)于2017年公布的Working Guidebook to the National Footprint Accounts;电力的全球能源折算系数和全球平均产量(全球平均能源足迹)数据则以世界自然基金会(WWF)的参考数据为标准。具体来看,均衡因子分别为:耕地252、林地128、草地043、水域035、建设用地252;产量因子分别为:耕地132、林地255、草地193、水域100、建设用地132;世界平均产量分别为:耕地(蔬菜18 000千克/公顷;薯类12 607千克/公顷)、林地(水果18 000千克/公顷)、草地(猪肉74千克/公顷、牛肉33千克/公顷、羊肉33千克/公顷)、水域29千克/公顷。此外,关于建设用地的世界平均产量,本文根据综合能耗计算通则GB/T 2589—2008国家标准将电力的产出能耗值统一转换为“吨标准煤”能耗量,折算标准煤系数为0001 229吨标准煤/千瓦·时。在此基础上,根据Odum[23]的各类能量测算公式得到电力产量的能值转换率,为36吉焦/吨,再依据平均能源的生态足迹1 000吉焦/公顷,测算得到统一单位的建设用地世界平均产量。囿于数据可得性,化石能源用地不纳入本文考察范围。

四、实证结果

(一)基本命题检验

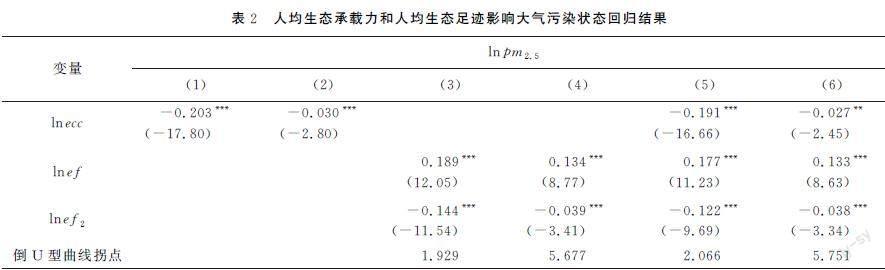

表2展示了人均生态承载力和人均生态足迹影响大气污染状态的内生性处理的回归结果。其中,第(1)(2)列展示了分别在尚未加入控制变量和加入控制变量的情形下,单纯对人均生态承载力变量进行工具变量处理的回归结果;第(3)(4)列展示了分别在尚未加入控制变量和加入控制变量两种情形下,单独对人均生态足迹及其二次项变量(lnef2)进行工具变量处理的回归结果;第(5)(6)列展示了分别在尚未加入控制变量和加入控制变量两种情形下,同时纳入人均生态承载力和人均生态足迹的工具变量的回归结果。从中可知,拟合优度均超过0.1,并且最小特征统计量均显著高于Staiger等[24]审定的临界值10,据此可认为不存在弱工具变量问题。进一步归纳可知:就人均生态承载力而言,地区生态承载力发挥了积极的物质禀赋作用。无论是否加入控制变量,人均生态承载力变量与PM2.5浓度变量之间均显著负相关,符合“生态承载力物质禀赋效应”命题。人均生态承载力越高,大气污染程度越低。基于此,命题1得到验证。

从人均生态足迹来看,地区生态足迹对大气污染状态存在显著的环境库兹涅茨曲线(EKC)效应 本研究将“环境库兹涅茨曲线”效应界定为:生态环境污染状态随着经济社会影响程度的提高而呈现先上升后下降的特征。。无论是否加入控制变量,人均生态足迹对PM2.5浓度的估计系数均显著为正,人均生态足迹的二次项回归系数均显著为负。由此可见,人均生态足迹与大氣污染排放之间的倒U型特征显著。大量研究显示,人均生态足迹对大气状态的破坏性依赖其严重程度,一般情况下,只有当生态足迹超过生态承载力致使地区产生生态赤字时,方可对大气状态产生不可逆的破坏性影响。

(二)基本推论的检验

探讨为何大气污染在不同地区或同一地区不同时期呈现不同状态的现象,需要考虑中国大气污染在地理空间层面上的异质性。参照钟茂初等[3]的做法,依据“胡焕庸线”和“次胡焕庸线”,重新划分了东部、中部和西部

具体来看,以瑷珲—腾冲线(胡焕庸线)和烟台—河池线(次胡焕庸线)为基准,将烟台—河池线以东递延省份归为东部,将瑷珲—腾冲线和烟台—河池线之间的省份划分为中部,将瑷珲—腾冲线以西递延省份视为西部。新的东中西部的省份分别为:东部地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、海南、湖南和湖北11个省份;中部地区包括黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、山西、河南、重庆、云南和贵州12个省份;西部地区有新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西和四川7个省份。,并据此设置了东部(east)和中部(middle)两个0—1虚拟变量。若某城市位于上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、海南、湖南和湖北11个省份,则east取值为1,否则为0;若某城市位于黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、山西、河南、重庆、云南和贵州12个省份,则middle取值为1,否则为0。

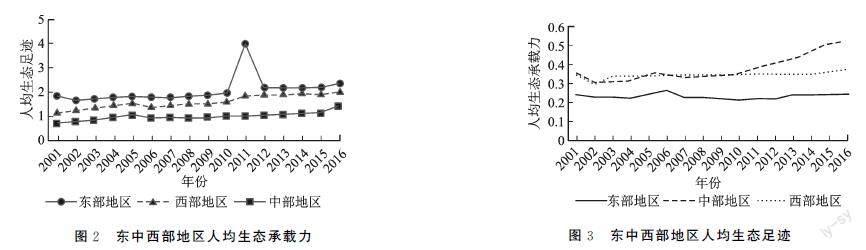

图2和图3分别展示了东中西部三个地区人均生态承载力和人均生态足迹两个指标的发展趋势。根据图2,尽管东部地区的生态承载力总量高于中西部地区,但东部地区所维育的人口数量最多,由此导致其人均生态承载力(eecc)最小;相比之下,中部和西部两地的人均生态承载力在初始阶段较为接近,但随着时间的推移,中部地区的人均生态承载力(mecc)逐渐超过西部地区(wecc)。根据图3,由于中国人口数量分布呈现出东南半壁高于西北半壁的规律,可以发现,东部地区因人口集聚导致人均生态足迹(eef)最大,其次是中部地区(mef),西部地区最小(wef)。

1.人均生态供求格差影响大气污染状态(推论1)的检验

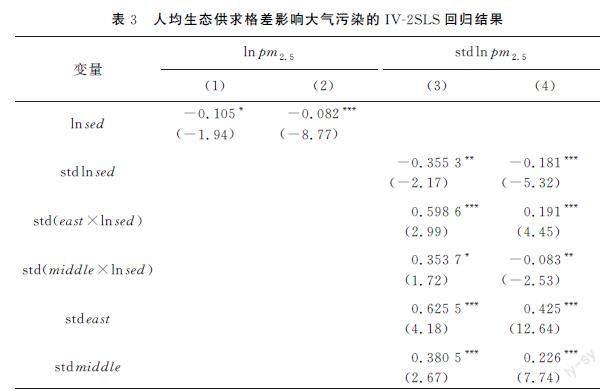

表3分别从全国层面以及加入东部和中部虚拟变量的地区层面检验了人均生态供求格差对当地大气污染状态的影响。其中,第(1)(3)列展示了以差值形式构建人均供求格差指标的回归结果。同时,为了更加稳健地考察人均生态供求格差对大气污染的影响,本文以人均生态承载力与人均生态足迹之比的形式构建人均生态供求格差指标。第(2)(4)列展示了以比值形式构建人均生态供求格差指标的回归结果。

第(1)列展示的是全国层面人均生态供求格差影响大气污染状态的IV2SLS回归结果:全国层面的人均生态供求格差变量对大气污染的估计系数显著为负,说明人均生态盈余越高,大气污染水平越低,反之则越高。第(2)列的回归结果与第(1)列一致,全国层面的人均生态供求格差对大气污染呈现显著的负向影响。第(1)(2)列的回归结果符合推论1,即区域大气污染状态是由各自生态问题背后潜伏的生态供求格差所致,并且生态亏损越大越易于被污染。第(3)列展示的是加入东部和中部两个虚拟变量且所有变量均标准化之后的回归结果

此处std是标准化的代数符号。对应到文中,标准化之后的变量分别记作:雾霾污染浓度对数的标准化stdlnpm2.5,东部地区与人均生态供求格差对数的标准化std(east×lnsed),中部地区与人均生态供求格差对数的标准化std(middle×lnsed),东部地区的标准化stdeast,中部地区的标准化stdmiddle。。当east=1且middle=0时,东部地区城市的生态供求格差与雾霾污染排放之间呈现显著的正向相关性,生态盈余越大,雾霾污染排放越多,生态承载力悖论现象存在。与东部地区的表现不同,当east=0且middle=1时,中部地区城市的生态供求格差与雾霾污染排放之间呈现显著的负向相关性,即生态盈余越大,雾霾污染越小。当east=0且middle=0时,西部地区与中部地区的表现较为一致,人均生态供求格差与雾霾污染之间显著负相关。第(4)列的结果与第(3)列相似:东部地区人均生态供求格差的回归系数为-0.01,东部地区城市的生态供求格差与大气污染排放之间呈现显著的正向相关性,生态承载力悖论现象存在。与东部地区的表现不同,中部地区人均生态供求格差的回归系数为-0.264,城市的生态供求格差与大气污染排放之间呈现显著的负向相关性。西部地区与中部地区的表现较为一致,其人均生态供求格差的回归系数为-0.181,人均生态供求格差与大气污染之间显著负相关。

归纳可知,中部和西部地区的人均生态供求格差对大气污染状态的影响显著为负,再次验证了推论1。相比之下,东部地区的生态供求格差对大气污染状态的影响却显著为正,即东部地区生态盈余越大,大气污染越严重。这与推论2的结论相似。这一看似异常结果其所表达的经济学含义和逻辑却较为直观:在东中西部各区域环境标准基本相同的背景下,相比于中部和西部地区,东部地区更高的生态承载力引致更低的污染治理成本和更强的生态足迹动机,据此引发更高的生态亏损,进而导致更为严峻的大气污染状态。

2.生态承载力悖论(推论2)的检验

表4展示了加入东部和中部两个虚拟变量的IV2SLS估计结果。本文对各变量均采取标准化处理,以期直接比较东部、中部和西部地区生态承载力对大气污染影响的相对大小。观察可知,就地理空间结构而言,人均生态承载力对雾霾污染浓度的影响呈现出东部>中部>西部的特征,“生态承载力悖论”现象显著存在。可能原因在于各区域环境标准相同,环境治理成本不同。相对于中部和西部地区而言,生态承载力更高的东部地区,其自净化能力也更强,由此形成了环境治理成本优势,加之在更高的經济社会发展水平驱动下有更高的生态足迹动机,其虹吸劳动力、资本等要素不断向该地区集聚的能力更强,消耗的能源资源总量和排放的污染物水平也更高。至此,推论2得到基本验证。

五、机制分析

(一)生态承载力的机制检验

为考察生态承载力通过何种中间机制产生“生态承载力悖论”现象,本文将构建如下计量模型进行实证检验:

lnpm2.5it=α+β1lneccit+β2lnphit+β3lneccit×lnphit+λ∑φφ=1xφit+μi+ηt+εit(8)

其中,ph为城市移动电话用户规模,单位为万户,其数据来源于《中国城市统计年鉴》,在实证过程中采用对数形式(lnph)以缓解异方差问题。本文选择城市移动电话用户规模反映该城市的人口集聚状态及其所引致的生态负载情况,作为“生态承载力悖论”现象的中间机制变量。采用该指标作为机制变量的原因在于,生态承载力越高的地区所集聚的人口数量亦越多,而生态负载与人口数量呈现显著的正相关关联。在网络经济时代,移动通信和互联网已成为区域竞争优势的源泉以及经济发展的新动能,对重塑中国经济地理格局产生深远影响。 而作为人口集聚的一种表征形式,移动电话用户规模不仅较好地匹配了该地区的人口数量,而且可以引申出人口集聚对资源环境的生态负载这一更深层意涵。

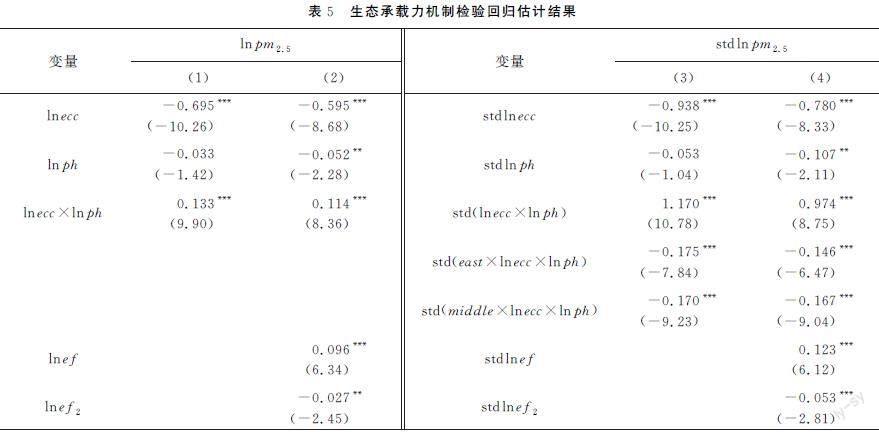

表5第(1)(2)列为全国层面人均生态承载力通过人口集聚渠道影响大气污染排放的回归结果。观察可知,人均生态承载力的回归参数显著为负,同时人均生态承载力与移动电话用户数的交互项的回归参数显著为正。这表明以移动电话用户数为表征的人口集聚成为人均生态承载力对大气污染的潜在影响机制,并发挥了负向调节作用,即递增的人口集聚削弱了生态承载力对大气污染的物质禀赋作用。第(3)(4)列为加入东部和中部两个地区虚拟变量且对全部变量进行标准化处理以后的回归结果。测算可知,东、中、西部地区人均生态承载力的回归参数均显著为负,并且各地区人均生态承载力与移动电话用户数交互项的回归系數均显著为正。这一结果再次表明“生态承载力悖论”现象显著。

(二)生态足迹的结构效应、规模效应与技术效应检验

为考察结构效应、规模效应和技术效应对大气污染状态的影响,本文将构建如下计量模型进行实证检验:

lnpm2.5it=α+β0lnefit+β1lninnit+β2lnscait+β3strit+β4lnefit×lninnit+

β5lnefit×lnscait+β6lnefit×strit+λ∑φφ=1xφit+μi+ηt+εit(9)

其中,lnef×str为人均生态足迹变量与结构变量的交互项,表征结构效应。此处str采用“区位熵”表征,并以城市服务业就业人员数除以该城市总就业人数与全国服务业就业人数除以全国总就业人数的比值度量,经济学含义为产业集聚水平。lnef×lnsca是人均生态足迹变量与规模变量的交互项,表征规模效应。规模变量采用实际GDP除以所在城市到胡焕庸线的垂直距离表征,经济学含义为单位生态承载力的产出水平。在规模变量中,位于分子位置的实际GDP衡量的是经济增长规模,位于分母位置的各城市到胡焕庸线的垂直距离,考虑的是经济产出和大气污染均难以脱离生态承载力这一自然地理因素而独立存在的事实,除以该垂直距离可以缓解实际GDP总量指标没有区分各地区在土地规模、交通距离等总量规模上的差异。lnef×lninn为人均生态生态足迹变量与城市技术创新能力变量的交互项,表征技术效应。技术效应采用中国城市创新指数度量,数据来源于《中国城市和产业创新力报告2017》。

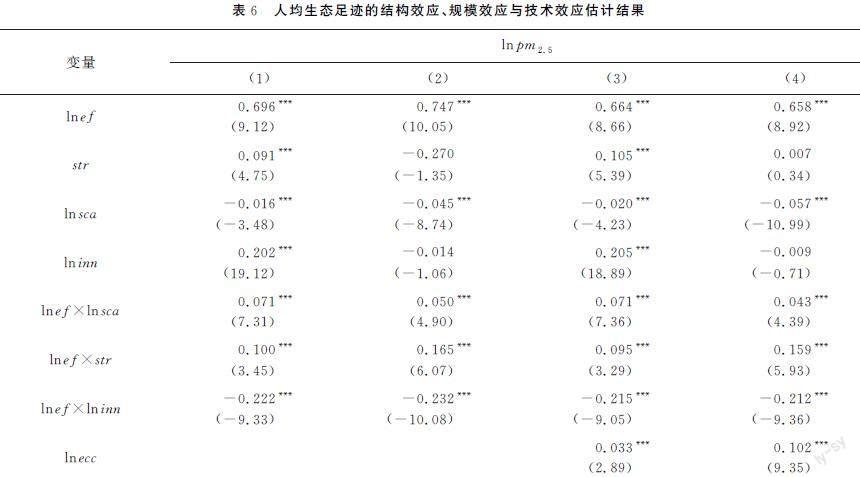

表6为人均生态足迹对大气污染的传导机制的回归结果。其中,第(1)(2)列逐一考察了在控制人均生态足迹工具变量且未加入控制变量和加入控制变量时人均生态足迹的结构效应、规模效应和技术效应。第(1)列显示人均生态足迹的回归参数显著为正,此时,人均生态足迹与经济增长规模交互项的回归参数显著为正、人均生态足迹与人口就业结构交互项的回归参数显著为正、人均生态足迹与城市创新指数交互项的回归参数显著为负。这意味着,规模效应、结构效应和技术效应均成为人均生态足迹对大气污染的潜在影响机制,并且规模效应和结构效应发挥了正向调节作用,即不断扩张的经济增长规模和人口就业结构的变化显著强化了人均生态足迹对大气污染的推升作用;与之相反,技术效应发挥了负向调节作用,城市创新能力显著削弱了人均生态足迹对大气污染的推升作用。第(2)列显示人均生态足迹的回归参数显著为正,此时,人均生态足迹的规模效应、结构效应和技术效应与第(1)列的回归结果一致,前两者显示出显著的正向调节作用,后者显示出显著的负向调节作用。

第(3)(4)列考察了同时对人均生态足迹和人均生态承载力两个变量进行工具变量处理时人均生态

足迹的结构效应、规模效应和技术效应。结果显示,无论是否加入控制变量,人均生态足迹变量及其与经济增长规模和人口就业结构的交互项的回归参数均显著为正,规模效应和结构效应发挥了显著的正向调节作用。与之不同,人均生态足迹与城市创新指数交互项回归系数的符号与人均生态足迹相反,意味着技术效应起到了负向调节作用,即技术效应抑制了生态足迹对大气污染的推升作用。

(三)稳健性检验

为探讨生态因素影响大气污染状态实证结果的稳健性,本文一方面对连续变量在1%和99%分位处分别做了缩尾处理,排除各变量异常值对回归结果的不利影响;另一方面,基于控制变量滞后一期的检验,降低内生性对回归结果产生的偏差。两类方法所得到的结果与基准回归结果基本一致,本文命题和推论再次得到验证

限于文章篇幅,稳健性检验结果留存备索。。

六、结论与启示

综合考察生态承载力和生态足迹对大气污染状态的影响,这是认识生态环境系统中相互作用、相互渗透的一个窗口。为此,本文基于生态供求格差视角,利用2001—2016年中国285个地级以上城市的面板数据,实证分析了生态承载力和生态足迹以及生态供求格差因素对大气污染状态的作用大小和方向,尝试解释大气污染的空间分异和程度分异现象背后的作用机理。

研究结果显示:第一,生态承载力对大气污染的自净化能力发挥了基础的物质禀赋作用,并且生态承载力因为天然的区域禀赋格差而成为大气污染状态的紧约束,表现为生态承载力越小,大气污染越严重。第二,“生态承载力悖论”现象较为普遍。对于生态承载力更高的地区而言,其生态禀赋更高,对应的自净化能力也更强,这会使得当地更易产生增加生态负载的逆向选择机会主义行为,更有可能增加大气污染物排放量进而引发更为严重的环境污染风险。第三,生态足迹对大气污染状态产生了能动约束作用,并且地区间生态足迹所产生的技术效应、规模效应和结构效应引发了其对大气污染状态的倒U型影响。技术效应起到抑制大气污染的作用,而规模效应和结构效应加重了大气污染,三者相结合引致生态足迹与大气污染之间存在显著的“库兹涅茨曲线”关联。第四,地区间天然的生态承载力差距和人为的生态足迹异质性相结合,所形成的生态供求格差,造成了地区间大气污染的非均衡状态,生态亏损拉大使资源环境负荷超过其承载能力和自净化能力而造成大气污染程度加深。

基于上述研究结果,本文得到以下政策启示:一是要将“生态承载力红线”纳入各项经济和环境政策,作为地区合理控制生态足迹的前置约束。为此,不能盲目追求经济增长的速度与规模,而要在明确地区合理开发边界的前提下开展有总量控制的经济活动。二是要追求绩效评估的环境公平,制定并实施环境公平的政策决策。对各城市相关部门生态环境治理绩效及努力程度的评判,不能仅依靠实际环境质量指标的高低,必须充分考虑各城市生态承载力的自然条件及大气污染的历史存量问题。

参考文献:

[1] 王恒博, 姚顺波, 郭亚军, 等. 基于生態足迹—服务价值法的生态承载力时空演化[J]. 长江流域资源与环境, 2018(10):167178.

[2] KRUGMAN P R. First nature, second nature, and metropolitan location[R]. National Bureau of Economic Research Working Papers, 1991, 33(2):129144.

[3] 钟茂初, 孙坤鑫. 中国城市生态承载力的相对表征:从胡焕庸线出发[J]. 地域研究与开发, 2018(5):154159.

[4] 齐中英,苏树林.区域发展要素资源流动与可持续发展机制[J].数量经济技术经济研究,2001(10):1619.

[5] 陈诗一. 能源消耗、二氧化碳排放与中国工业的可持续发展[J]. 经济研究, 2009(4):4357.

[6] 淳阳, 朱晚秋, 潘洪义,等. 重心转移视角下新型城镇化与生态足迹时空差异及其耦合关系研究:以四川省为例[J]. 长江流域资源与环境, 2018(2):306317.

[7] REES W E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out[J]. Environment and Urbanization, 1992, 4(2):121130.

[8] 陈惠雄, 鲍海君. 经济增长、生态足迹与可持续发展能力:基于浙江省的实证研究[J]. 中国工业经济, 2008(8):514.

[9] 杨勇. 产业关联、市场竞争与地区新生企业产能累积[J]. 中国工业经济, 2017(9):6380.

[10]夏海斌, 王铮. 中国大陆空间结构分异的进化[J]. 地理研究, 2012(12):21232138.

[11]WACKERNAGEL M. Our ecological footprint: reducing human impact on the earth[J]. Population & Environment, 1995, 1(3):171174.

[12]王书华,毛汉英,王忠静.生态足迹研究的国内外近期进展[J].自然资源学报,2002(6):776782.

[13]徐中民,程国栋,张志强.生态足迹方法的理论解析[J].中国人口·资源与环境,2006(6):6978.

[14]陈六君,毛谭,刘为,等.生态足迹的实证分析:中国经济增长中的生态制约[J].中国人口·资源与环境,2004(5):5559.

[15]龙爱华,张志强,苏志勇.生态足迹评介及国际研究前沿[J].地球科学进展,2004(6):971981.

[16]闫逢柱, 苏李, 乔娟. 产业集聚发展与环境污染关系的考察:来自中国制造业的证据[J]. 科学学研究, 2011(1):79120.

[17]张可,汪东芳.经济集聚与环境污染的交互影响及空间溢出[J].中国工业经济,2014(6):7082.

[18]王志平,陶长琪,沈鹏熠.基于生态足迹的区域绿色技术效率及其影响因素研究[J].中国人口·资源与环境,2014(1):3540.

[19]BRAWN E, WIELD D. Regulation as a means for the social control of technology[J]. Technology Analysis and Strategic Management,1994(3): 497505.

[20]LUCAS R. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988,22:339.

[21]唐明珠,梁晨,曾堅,等.生态约束下闽三角城市群城镇发展特征与转型路径[J].生态学报,2021(15):60386050.

[22]REES W, WACKERNAGEL M. Urban ecological footprints: why cities cannot be sustainable—and why they are a key to sustainability[J]. Environmental Impact Assessment Review, 1996, 16(4/5/6):223248.

[23]ODUM H T. Scales of ecological engineering[J]. Ecological Engineering, 1996, 6(1/2/3):719.

[24]STAIGER D, STOCK J H. Instrumental variables regression with weak instruments[J].Econometrica, 1997, 65(3):557586.

编辑:李再扬,高原

Vol. 45No. 5Sept. 2023

Covered in Haze: Transmission Mechanism and Empirical Analysis of Ecological Supply and Demand Factors

XIA Yong1, HU Yabei1, KOU Dongxue2, ZHANG Caiyun3

1.School of International Business and Economics, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China

2.Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100006,China

3.Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836,China

Summary Currently, Chinese cities face a prominent coexistence of ecological supply and demand imbalances and air pollution disparities. It is manifested as the different states of pollution in different regions, that is, the phenomenon of spatial differentiation of pollution on the one hand, on the other hand, it is reflected in the phenomenon of varying degrees of pollution caused by the same pollutant in areas with similar ecological carrying capacity. This study aims to theoretically explain the internal influence mechanism of “covered in haze”and propose solutions by examining ecological factors. However, research on the linkage between ecological supply and demand and air pollution is limited, hindering the understanding of the spatial and degree differentiation of “covered in haze”.

This study investigates the impact of ecological factors on air pollution in Chinese cities by analyzing panel data from 285 Chinese cities using the Instrumental VariablesTwo Stage Least Squares regression method, which not only analyzes the monotonous influence and its mechanism of ecological carrying capacity and ecological footprint on the air pollution, but also comprehensively examines the combined impact of the two on nonequilibrium state of air pollution, avoiding the endogenous effects between variables and ensuring the unbiased empirical results. The study is grounded in the prevalent spatial and degree differentiation of urban air pollution in China.

The findings reveal several important insights. First, ecological carrying capacity significantly affects air pollution levels. Higher ecological carrying capacities correspond to lower degrees of air pollution. Although ecological carrying capacity becomes a tight constraint on the state of air pollution, a greater ecological carrying capacity can also reduce the cost of urban environmental governance, leading to adverse selection and resulting in the “ecological carrying capacity paradox”. Second, the ecological footprint exerts significant technical, scale, and structural effects on air pollution. While the technical effect suppresses air pollution, the scale and structural effects exacerbate it, leading to a distinctive “Environmental Kuznets Curve” relationship between the ecological footprint and air pollution. Specifically, the technological effect is reflected in the expansion of ecological footprint to improve economic growth capacity, providing economic support for research and development investment and environmental protection technology improvement, help to reduce the pollutant emission level of unit output, and then optimize the air pollution state. The scale effect is reflected in the increase of ecological footprint leading to the expansion of economic scale, which leads to the increase of energy consumption and pollution intensity, and ultimately worsens the degree of air pollution. The structural effect is reflected in the industrial agglomeration caused by the improvement of ecological footprint, which leads to the increase of pollutant emissions from related industries, and ultimately leads to the increase of air pollution. Third, the nonequilibrium state of air pollution in each city is attributed to ecological surpluses or deficits underlying their respective ecological problems. Cities with higher ecological deficits experience higher degrees of air pollution.

Compared to previous studies, this paper offers a comprehensive analysis of the internal logic behind the combined effects of ecological carrying capacity and ecological footprint on the nonequilibrium state of air pollution. Furthermore, it introduces the concepts of “ecological carrying capacity paradox” and “ecological footprint EKC effect”, contributing to the enrichment of sustainable development theory and understanding the internal and external causes of environmental pollution as well as potential governance strategies.