从神人抱鱼铜带钩看古人的乐生态度

2023-10-05杨明龙郑春颖长春师范大学历史文化学院吉林长春130000

杨明龙,郑春颖(长春师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130000)

20世纪70年代以来,一种钩体中部浮雕有鸟首人身手抱鱼造型的铜带钩陆续被发现。这一母题被研究者称为“错金银抱鱼铜带钩”“神人抱鱼铜带钩”“神人手抱鱼带钩”“错金银抱鱼带钩”等(为了行文统一,本文一律称其为“神人抱鱼铜带钩”)。2001年,孔玉倩[1]首次对河北满城县北庄墓出土的神人抱鱼铜带钩展开讨论,将神人抱鱼铜带钩的图像分为含珠鸟首、鸟首人身仙人、蟾蜍三部分,并将此钩的出现年代定为东汉晚期。2011年,武玮[2]发表《汉晋时期神人手抱鱼图像释读》,认为神人抱鱼铜带钩属于汉代,神人为先秦神人的汉代化,含珠鸟首可能是凤鸟,表达了使用者生前封官加爵的愿望。2017年,苏奎[3]发表了文章《错金银抱鱼铜带钩的年代与内涵》,认为神人抱鱼铜带钩可能出现于东汉末至西晋初。构尾神人为人面鸟喙羽人,又名头,含珠鸟首与汉画“凤鸟含丹”十分类似,使用者可能为武将,用于束系革带,表达了其生前骁勇善战、所向披靡的心愿。

整体来看,学界对神人抱鱼铜带钩为死者身前之物,具有实用功能,构体正面神人为头、含珠鸟首为凤鸟等观点基本达成共识。但对于神人抱鱼铜带钩的其他功能与出现年代,学界存在较大分歧。本文在前人研究的基础上,拟从神人抱鱼铜带钩形制特征辨析入手,进一步探究其具有的功能。

一、神人抱鱼铜带钩的形制特点

发掘出土的神人抱鱼铜带钩,共计10件;国内外博物馆收藏的神人抱鱼铜带钩,共计7件;传世文献所见神人抱鱼铜带钩,共计5件。截至目前,出土神人抱鱼铜带钩文物共计22件。表1①统计了出土神人抱鱼铜带钩的详情。

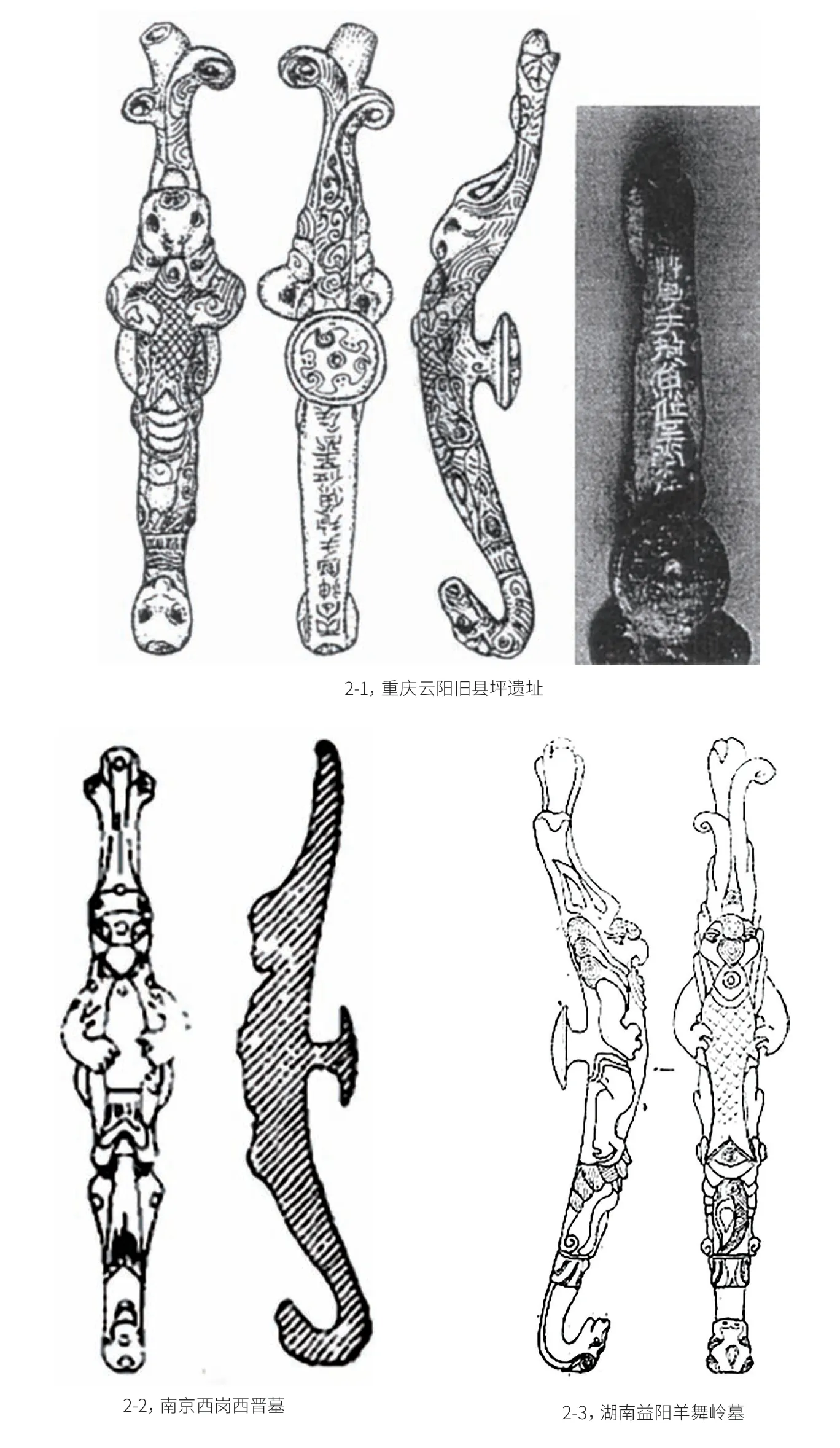

神人抱鱼铜带钩可分为正面的图像和背面的铭文两部分。正面图像的空间结构,学者多视为两个空间,神人抱鱼铜带钩钩体正面尾部为头,头顶高冠,冠似三花瓣绽放的状态,两侧有一对上竖的长耳,手、脚呈鸟爪的形态,双爪搂抱一条大鱼,作吞食的状态;钩体正面首部为含珠凤鸟。值得注意的是,孔玉倩[1]指出,在神人抱鱼铜带钩的正面图像神人抱鱼、凤鸟含珠之间,有一似蟾蜍的动物,此物头部隐于鱼尾之下,双手攀附于神人足上,下肢弯曲而立。通过对比观察出土的神人抱鱼铜带钩,笔者赞同孔说,认为神人抱鱼铜带钩的正面存在第三个“蟾蜍”空间。除安徽青阳五星村西晋墓、河南南阳白河镇出土的神人抱鱼铜带钩无法辨识外,其余出土的神人抱鱼铜带钩的正面变化根据蟾蜍的有无再分为两类。第一类为有蟾蜍的神人抱鱼铜带钩,如河北满城北庄墓(图1-1)[1]、安徽马鞍山金家庄三国墓(图1-2)②、湖北郧县李营村三国墓(图1-3)③、河南洛阳孟津曹休墓(图1-4)④、吉林榆树刘家乡(图1-5)⑤。从以上出土的神人抱鱼铜带钩可以清晰看到下面似存在一只蟾蜍,该蟾蜍的整体造型为头部呈三角形,前肢伸展,后肢逐渐向内收拢,直至后脚相交。第二类为无蟾蜍的神人抱鱼铜带钩,如重庆云阳旧县坪遗址(图2-1)⑥、南京西岗西晋墓(图2-2)⑦以及湖南益阳羊舞岭墓M1(图2-3)⑧。

图1 考古出土蟾蜍神人抱鱼铜带钩

图2 考古出土无蟾蜍神人抱鱼铜带钩

神人抱鱼铜带钩的背面铭文,并不具有统一的模式,通常是以“丙午神钩”或者“丙午钩”开头,中间的铭文为“手抱鱼”或者“口含珠”,末尾铭文为“位至公侯”“君必高迁”“大吉”等不同内容。不同地区出土的神人抱鱼铜带钩,其构体正面神人抱鱼、含珠凤鸟的图像基本完全一致,而正面的蟾蜍图像和背面的铭文并不完全相同,这或许是因为不同的工匠在遵循一定图像模式的基础上,对神人抱鱼铜带钩的图像和铭文进行了选择性处理。蟾蜍图像位于钩尾神人抱鱼和钩首含珠凤鸟之间,位置不明显,且形象简略不易发现,导致工匠极易忽视对蟾蜍空间的塑造。

二、神人抱鱼铜带钩的功用

神人抱鱼铜带钩首先是实用品,古人在处理死者生前用品时需遵循“事死如生”“大象其生”的丧葬观念。因此,他们会将死者生前珍视的神人抱鱼铜带钩放入墓葬。学者对于生前使用神人抱鱼铜带钩的研究,通常的做法是将构体的图像分别与同时期或之前的图像比较异同,然后找出最相似的图像,探究背后的文化内涵进行简单叠加,最终得出神人抱鱼铜带钩的功用与象征意义。这种做法完全割裂了神人抱鱼铜带钩的整体图像逻辑,而且还切断了构体与铭文、图像之间的内在联系。笔者认为神人抱鱼铜带钩的构体、铭文、图像属于共生的关系,该构体神人抱鱼和含珠凤鸟之间的蟾蜍图像,起到连接钩尾神人抱鱼和钩首含珠凤鸟的关键作用。因此,只有将神人抱鱼铜带钩正面的“蟾蜍”图像与同类带钩相比较,才能解读神人抱鱼铜带钩在特定时空中的真正功能。

(一)蟾蜍图像与辟兵带钩

蟾蜍图像的带钩较为罕见,辽宁辽阳苗圃墓地出土一件蚩尤带钩,钩背钮部出现一只蟾蜍,钩身中央为蚩尤,其左右为青龙白虎。蚩尤出现于带钩的原因,孙机根据《汉书》、《后汉书》出现的“祭蚩尤”史料,将其解释为“汉代视蚩尤为主兵之神,故铸其形象于带钩,并认为服之可以辟兵”[5]。从文献记载来看,蟾蜍亦有辟兵的文化内涵,《文子·上德》曰:“兰芷以芳,不得见霜。蟾蜍辟兵,寿在五月之望。”[6]蚩尤辟兵带钩中出现蟾蜍图像,应是为了突出蚩尤的“辟兵”功能。那么,在神人抱鱼铜带钩上也出现这种图像,表明它可能也具有同样的用意。

(二)辟兵观念与其载体带钩

“辟(避)兵”义为避除、弭止兵戎的伤害,是古代使用很普遍的一种军事巫术,属于所谓“兵阴阳”的范畴[7]。东汉至魏晋时,辟兵的含义有所延伸,已包括辟疫的功能。东汉应劭《风俗通义》记载:“五月五日,以五彩丝系臂,名长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名朱索,辟兵及鬼,命人不病瘟。”[8]王仁湘[4]认为五月五日、五月丙午,其实是同一天。“辟兵及鬼”表示了“兵与鬼”的含义相同,“兵”此时应理解为因战争而死亡的兵鬼,在古人对于疾病的认知中,他们认为鬼会引发瘟疫,正如东汉刘熙《释名》所言:“疫,役也。言有鬼行役也。”疏证本云:“《一切经音义》引作‘言有鬼行,役役不休也’。《说文》云:‘疫,民皆疾也。’似‘役役不休’之训为得。”[9]此外,史料明确记载辟兵具有军事巫术和辟疫的双重功能。葛洪《抱朴子·微旨》[10]谈及“辟兵”“是以断谷辟兵,厌劾鬼魅,禁御百毒,治救众疾,入山则使猛兽不犯,涉水则令蛟龙不害,经瘟疫则不畏,遇急难则隐形”。他在《抱朴子·杂应》中又提到“或问辟五兵之道。抱朴子答曰:‘吾闻吴大皇帝曾从介先生受要道云,但知书北斗字及日月字,便不畏白刃。帝以试左右数十人,常为先登锋陷阵,皆终身不伤也。’”[10]由此可知,东汉至魏晋时人已认为“辟兵”具有军事巫术和辟疫的双重功能。

为了应对瘟疫和战争的灾难,“辟兵”观念孕育而生,这种观念往往会通过有形的手段来展现。将观念转化为器物来呈现,正符合“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的造物原理。根据目前的考古器物,辟兵观念的器物就是带钩,除前文提到的蚩尤辟兵带钩外,还有三国蒋琬墓出土的一件辟兵带钩,其铭文显示“帝尧所作,钩无短长。前适自中,后适自傍。主以辟兵,天圆(地)方”。上述辟兵带钩有的在其表面刻画代表“辟兵”的图像,而有的直接出现“辟兵”二字,这说明带钩是此时期辟兵观念转化的载体,其装饰纹样并无统一的标准。

(三)神人抱鱼铜带钩与蟾蜍辟兵

神人抱鱼铜带钩集合了辟兵观念的载体“带钩”,并在其表面装饰了具有辟兵象征意义的蟾蜍图像,这说明了它可能是墓主人用于“辟兵”的用品。2020年,纪婷婷等[11]发表了《胡家草场汉简1039号简所记辟兵术考》一文,对于蟾蜍辟兵的原理进行充分解读。文章认为简文辟兵方之所以选择在八月八日南行蟾蜍、在月蚀时祷祝利用蟾蜍,同时借赤帝“南方火德之帝”来祷祝辟兵,是因为这些都体现了以阳胜阴的阴阳观念。对于荧惑、朱雀、祝融,后世认为三者可辟兵,是因为南方火属阳,以阳胜阴之故。神人抱鱼带钩构体正面图像神人抱鱼同样符合蟾蜍辟兵以阳胜阴的阴阳观念。神人可能为三苗后裔雕刻的头神像,三苗在南方,南方火属阳[3],而鱼为阴。《淮南子·天文训》[12]曰:“介鳞者,蛰伏之类也,故属于阴。”所以,神人抱鱼脚踩蟾蜍,正是对蟾蜍辟兵以阳胜阴的诠释。

此外,构体正面的含珠凤鸟图像和构体铭文“丙午”日的选择也都是对“蟾蜍辟兵”以阳胜阴的补充。

凤在阴阳五行属“火”,《鹖冠子》中有写道:“凤,鹑火之禽,太阳之精也。”[13]丙午日亦是“蟾蜍辟兵”的选择日期,葛洪[10]的《抱朴子》曰:“肉芝者谓万岁蟾蜍,头上有角,颔下有丹书八字再重。以五月五日午时取之,阴干,百日,以左足画地即为流水。带其左手于身,辟五兵。若敌人射己弓矢,皆还自向。”前文已述,五月五日即五月丙午日。受阴阳五行思想的影响,古人把五月(午月)的“午”日设定为五月的阴阳转换的关节点,选择五月(午月)午日午时来铸剑、炼镜,为的是取其至极之阳气[14]。上述神人抱鱼铜带钩的铸造日期为“丙午”,虽然不一定在此日期铸造,而对于“丙午”的特意选择,应是为了满足“蟾蜍”辟兵以阳胜阴的特殊需求。

综上所述,神人抱鱼、含珠凤鸟和五月丙午日都符合蟾蜍辟兵以阳胜阴的阴阳观念。

三、神人抱鱼铜带钩诞生的社会土壤

据苏奎对传世文献记载、国内外博物馆收藏、发掘出土的神人抱鱼铜带钩研究,可知它们的形制基本相同,那么制作年代应该相当接近。他根据墓葬形制、伴出器物、带钩形制及铭文特征等方面内容,认为神人抱鱼铜带钩的制作年代可能要追溯至东汉末 年,流行于三国初期至西晋早期,此后不再见到[3]。苏奎对于神人抱鱼带钩的年代断定,笔者认为最具合理性,故采用苏氏的断代观点。关于此时间段,有一突出现象,战争和瘟疫流行频发。东汉末年,天下大乱,后渐三分天下,但其战争依然不绝如缕。当时社会除战争外,瘟疫亦是一大灾难,《三国志》有多处瘟疫肆虐的记录。《三国志·吴书·孙权传》记载,献帝建安二十四年“是岁大疫,尽除荆州民租税”[15]。《三国志·魏书·贾逵传》注引《魏略》又载献帝建安二十五年“(曹操崩时,正月)士民颇苦劳役,又有疾疠,于是军中躁动”[15]。《三国志·魏书·明帝纪》亦载青龙二年“夏四月,大疫”[15]以及青龙三年正月“京都大疫”[15]。无形的瘟疫和有形的战争,最能威胁先民的生存。为了驱逐瘟疫和消弭兵灾,神人抱鱼铜带钩的铸造运用了蟾蜍辟兵以阳胜阴的观念,是一类带有护符功能的带钩。

瘟疫和战争是神人抱鱼铜带钩产生的社会土壤,体现了人们对生前死亡的恐惧,但其背面的铭文“位至公侯”“君必高迁”“大吉”吉祥内容,体现了使用者生前积极的生活态度,表达了对使用者的祝福,是一种乐生的态度。

四、结语

本文指出了神人抱鱼铜带钩正面的图像神人抱鱼、含珠凤鸟、蟾蜍和构体背面的铭文“丙午”以及带钩构体共同构建了一套简略而完整的蟾蜍辟兵表述系统。神人抱鱼铜带钩的辟兵观念,是为了应对东汉末至西晋初期的战争和瘟疫,背后的吉祥铭文,则表现了墓主人乐生的心态。

注释

①表1 是根据苏奎的《错金银抱鱼铜带钩的年代与内涵》发掘出土的9 件神人抱鱼铜带钩统计而得。

②马鞍山市文物管理所等:《马鞍山文物聚珍》,文物出版社,2006 年第56 页。

③山西大学历史文化学院考古系,湖北省文物局:《郧县李营墓群》,《湖北省南水北调工程重要考古发现II》,文物出版社,2010 年第234 页。

④严辉,史家珍,王咸秋:《洛阳孟津大汉冢曹魏贵族墓》,《文物》,2011 年第9 期第1,32-47 页。

⑤吉林省博物馆:《中国博物馆丛书·吉林省博物馆》,文物出版社,1992 年第163 页。

⑥唐冶泽:《重庆三峡库区新出土神人手抱鱼带钩考》,《中原文物》,2008 年第1 期第58-62 页。

⑦南波:《南京西岗西晋墓》,《文物》,1976 年第3 期第55-60,82 页。

⑧盛定国:《益阳羊舞岭战国东汉墓清理简报》,《湖南考古辑刊》,1984 年第17,70-77 页。