工作场所数字化对员工创新行为的影响:一个被调节的中介模型

2023-10-01欧阳晨慧马志强朱永跃

欧阳晨慧 马志强 朱永跃

摘 要:厘清如何在企业工作场所数字化进程中激发员工创新行为具有重要意义。基于特质激活理论,引入员工职业敏捷性、组织创新文化分别作为中介变量和调节变量,构建一个被调节的中介模型,探讨工作场所数字化对员工创新行为的具体作用机制。通过三阶段跟踪调查收集473份有效样本数据并进行统计分析,结果表明:工作场所数字化通过激发员工职业敏捷性,对员工创新行为具有显著促进作用;组织创新文化正向调节员工职业敏捷性与创新行为间正相关关系,并且正向调节职业敏捷性在工作场所数字化与员工创新行为之间的中介作用。

关键词:工作场所数字化;员工创新行为;职业敏捷性;组织创新文化

DOI:10.6049/kjjbydc.2022110025

中图分类号:F272.92

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2023)09-0129-11

0 引言

随着数字经济的蓬勃发展,企业数字化转型的必要性和紧迫性日益凸显。2021年十三届全国人大四次会议表决通过“十四五”规划,明确提出依靠创新驱动发展,加快建设数字中国。在政策支持和技术推动下,大量企业开始实施数字化转型。作为影响组织竞争优势的智力资本,创新人才成为推动企业数字化转型的关键要素[1],也是企业实现高质量发展的动力源泉。如何在数字化进程中激发员工创新潜力、促进员工创新行为,成为理论界和实践界亟需探讨的重要议题。

员工创新行为是指员工产生创新构想并进行推广实施的行为[2]。学界就员工个体特征(如大五人格)、工作特征(如工作压力)、领导因素(如领导风格[3])和组织因素(如组织文化与氛围[4])等对员工创新行为的影响机制展开了大量探讨。近年来,少量研究基于工作方式数字化变革背景,探讨员工创新行为的促进或阻碍因素。这些研究或聚焦于工作场所数字化的某一特定形式(如远程工作[5]),或关注企业层面的数字化转型战略[6],或探讨数字时代的特殊领导力(如数字化领导力[7])等,但忽视了个体层面员工对数字化的认知态度与情感。

只有员工顺应数字化转型并积极应用数字技术,组织变革才能顺利推行,从这个意义上讲,工作场所数字化取决于员工对数字技术的看法和接受程度[8]。基于此,Chan等[9]引用Venkatesh等[10]构建的技术接受与使用统一理论(UTAUT)模型刻画工作场所数字化的概念,将其界定为一个面向组织内系统、流程和角色变化的过程,使用员工对工作场所数字化的态度和情感进行衡量。由于新技术应用,大量工作变得不可预测和不稳定,而作为工作执行主体的员工能否处理和应用信息与数据并不断反思、调整其数字实践,将决定个人和组织在数字时代的生存与繁荣[11]。当员工以负责任的方式积极应用数字工具开展工作时,他们更有可能具备创新的意识、心态和能力,也将表现出更多创新行为。因此,工作场所数字化可能在引发员工创新行为方面具有较高效力。但是,关于工作场所数字化与员工创新行为间具体作用机制和边界条件,鲜见系统和深入探讨。为此,本研究关注工作场所数字化对员工创新行为的影响,试图从员工数字化应对的视角解读数字化工作场景下员工创新行为驱动过程。

1 理论模型构建

特质激活理论为工作场所中“人—情境”交互关系提供了一套较为系统的解读体系[12]。特定情境中存在特质相关线索,根据情境起源,这些线索可以分为源于工作本身的任务层、源于工作沟通互动过程的社会层、源于组织文化与氛围的组织层三大层级,当这些线索与个体特质相匹配时,会通过特质激活过程间接促进个体表现出某种工作行为[13]。

根据UTAUT模型,工作场所数字化包含4个方面内容:一是绩效期望,指个体对数字技术帮助他们提高工作效率的感知;二是努力期望,指个体对数字技术易用性的预期;三是社会影响,指个体对使用数字技术融入同事和组织的重要性的看法;四是便利条件,指个体感知到现有资源和条件可用于促进数字技术使用的程度[9]。数字化改写了企业运作方式,带来组织工作情境变化,而员工在数字化工作场所中形成的对数字技术性能和影响力的认知、对掌握数字技术难易程度的判断,以及对环境支持使用数字技术的感知等特质激活线索,将极大程度激活员工对数字转型的敏捷应对[14],提高员工的职业敏捷性,包括适应新技术、敏捷学习和驾驭环境变化等[15]。职业敏捷性高的员工会主动思考工作中的新机会并设定目标,做好迎接变化的心理准备,不断提升知识技能,积极开展职业规划。通过提高活力和扩展创新相关知识技能,职业敏捷性这一特质可能与员工创新行为紧密相关。故此,本研究将职业敏捷性纳入模型,考察其在工作场所数字化影响员工创新行为过程中的作用。

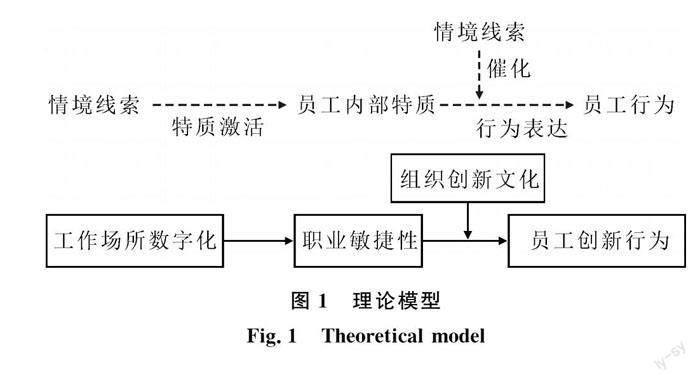

此外,工作场所数字化通过数字技术的引入从根本上影响个体互动过程,改变工作方式甚至工作本身,可以视为工作情境中的任务层和社会层情境因素。在特质外化为行为表达的过程中,情境中的“催化”线索能强化个体的特质激活状态,引导个体特定的行为表达[12]。因而,本研究进一步从组织层情境因素视角,考察与创新行为这一特定行为高度相关的组织创新文化在职业敏捷性外化为创新行为过程中的强化作用,试图建立一个完整的情景分层系统,对情境“为何”激活特质以及特质“何时”转化为行为作出详细解答,以期较为全面地剖析工作场所数字化下员工创新行为的驱动机制。综上,本研究基于特质激活理论,构建以职业敏捷性和创新文化分别作为中介变量与调节变量的理论模型,如图1所示。

2 文献回顾与研究假设

2.1 工作场所数字化与员工创新行为

数字渠道和数字工具的引入,使员工工作方式發生显著变化,员工在工作中能够实现较高程度连通性,保持较高水平灵活性,更便捷地获取信息,更好地利用社交网络,从而减少成本和时间,提高生产率,创造更多价值[16]。关于工作场所数字化转型的研究仍处于起步阶段,相关研究大多从中观层面出发,聚焦于企业数字化转型的逻辑、动力与实践,较少关注工作场所数字化对员工创新行为的赋能过程。

工作场所数字化可以使员工从重复的日常工作中解脱出来,基于数字技术,员工可能有更多机会参与需要创造力、分析和决策技能的工作[9]。此外,工作场所数字化可能被视为一种支持性条件,激发员工努力投入工作的意愿[17],使员工感到有回报组织的义务,从而提高员工工作参与度和敬业度,进而增强员工创新行为表现。有研究认为,除提高业务流程效率和生产力外,工作场所数字化还可以为员工创造进步、创造性的工作环境,在推动创新方面具有潜力[18]。因此,本研究提出如下假设:

H1:工作场所数字化对员工创新行为具有正向影响。

2.2 职业敏捷性的中介作用

员工对技术变革的信念引导其接受和采用新的数字技术,促使他们参与企业数字化转型[19]。在工作场所数字化环境中,员工可能积极改善自身知识结构和提升数字化技能,以适应数字化带来的变化和挑战。在职业发展和就业领域,职业敏捷性是指个人对影响其职业福祉、职业成功和职业满意度的变化进行适应性准备或主动回应的特质状态[20]。Coetzee等[15]聚焦数字化工作场景,提出职业敏捷性的3个维度:一是技术适应性,衡量个人的激活能动性、认知开放性以及对技术变革的积极情感状态;二是敏捷学习,表征设定和管理职业目标的内在动机与积极情感;三是职业导航,反映个人在工作和职业环境中自我导航与适应变化及不确定性的意愿。

根据特质激活理论,当情境提供足够多相关线索时,个体内部属性将被激活,包括角色定位/价值观、自我概念、特质和动机等[13]。数字时代要求员工善于管理自我意识、思维、情感,并且具备以积极方式与外部联结的能力[21]。员工需要通过职业适应性、灵活性和持续学习,应对数字化工作场景。因此,工作场所数字化可以作为组织数字化转型情境中的特质激活线索。工作场所数字化水平越高,意味着员工对数字技术的接受与使用程度越高。当員工拥抱数字技术,认可数字技术融入工作实践的重要性,正视数字技术提高工作效率的实用性,并且拥有足够的支持资源去掌握数字技术时,他们将表现出相应的技术适应性、敏捷学习和职业导航特征与倾向。基于此,本研究提出如下假设:

H2:工作场所数字化对员工职业敏捷性具有正向影响。

职业敏捷性描述个人在技术驱动的数字时代主动开展职业自我管理的适应性准备。高职业敏捷性的员工往往表现出积极的情绪倾向和学习导向,因而职业适应性较高,能更好地应对动态和变化的工作环境,具有更强的创新意识和创新能力[22]。基于数字化场景重构的职业敏捷性概念提出时间较短,相关研究较少,关于职业敏捷性与员工创新行为间关系的研究极为少见,但部分文献为两者间关系研究提供了较好线索。例如,Potgieter等[20]指出,职业敏捷性固有的积极情感状态可以提高动机、信心和韧性,职业敏捷性较高的个体更愿意探索技术创新带来的可能性,他们渴望制定职业计划,提出新观点;Putri等[23]通过实证研究证实,创新行为是员工学习敏捷性的结果;Jo等[24]提出,好奇心以及对模糊性和复杂性的舒适感可以作为创新行为的主要资源等。

员工创新行为强调员工有意识地创造、引入和应用新想法[2]。职业敏捷性具有思想开放,接纳、认可并拥抱技术革新,对变化感到舒适,学习探索精神强等特征,这些特征与探索新方法、将创新想法应用于组织、积极实施创新想法等创新行为直接相关[24]。首先,高技术适应性的员工更愿意利用技术进步带来的可能机遇,他们通常认为更新知识和技能很重要,渴望寻找随着技术条件变化而变化的岗位来把握成长机会[15]。这种对变革的接纳和对职业成功的追逐正是个体创新精神的体现,而为了与内在自我保持一致,他们在工作中也会表现出相应创新行为。其次,敏捷学习程度高的个体倾向于不断寻求新的学习机会,这将扩展他们的技能和知识,促进创新资源的有效构建。同时,他们应对数字化变革时充满活力,能够更加有效地搜集信息和提出创造性方案(刘西明,2020)。最后,职业导航水平高的个体具备适应变化的意愿和态度,愿意在环境中寻找新的机会,他们具有更高的认知灵活性,能自信地利用变化并将其应用于工作,倾向于表现出更多创新行为[25]。综上,本研究提出如下假设:

H3:员工职业敏捷性对创新行为具有正向影响。

结合假设H2和H3,工作场所数字化程度越高,意味着员工对数字技术的有用性、易用性、影响力和可获取性的感知越深刻,使得利用职业敏捷性应对数字化的重要性愈加凸显,员工被工作场所数字化激活的职业敏捷性也将更活跃,而职业敏捷性的提升将进一步促使员工在工作中表现出更高水平的创新行为。因此,本研究提出如下假设:

H4:员工职业敏捷性在工作场所数字化与员工创新行为之间发挥中介作用。

2.3 组织创新文化的调节作用

组织文化是组织成员共享的一套价值观、规范和信念,对员工具有广泛而深远的影响。长期以来,组织文化被认为是组织外部环境适应和内部管理的重要手段,其以内化的规范性信念指导成员行为,并在组织日常实践中发挥作用[26]。合适的组织文化可以创造有利的工作环境,激发员工潜能,而不当的组织文化可能导致员工长期处于沮丧和压力失调的氛围中,最终影响企业成败[27]。组织文化与创新紧密相关[28],具有创新文化的组织通常鼓励挑战和创造,支持创业思维和新想法,积极开发新的产品、服务或流程[29]。通过制定创新愿景和目标、提供支持创新的基础设施,创造有利于创新实施的环境,组织创新文化能推动创新行为的产生[30]。

根据特质激活理论,对于员工行为的驱动机制,除特定的情境因素通过直接激活个体特质促使员工表现出相应行为外,可能还存在增强特质引发行为过程的“催化”因素[12]。本研究认为,创新文化可以作为组织层面的情境激活线索,对职业敏捷性与员工创新行为间关系产生调节作用。一方面,创新文化的建立有助于组织将创新作为其日常工作规范[31],提示并引导员工通过创新更好地实现个人与组织的目标,因而当员工职业敏捷性提高时,创新文化高的组织中,员工更有可能执行与环境线索一致的创新行为;另一方面,创新文化重视创造力、灵活性和赋权,支持持续学习,鼓励开放沟通,其特征与员工职业敏捷性的内涵具有较高契合度,高组织创新文化下,职业敏捷性高的员工可以与组织产生共同的创新价值追求。当环境与个人特质相匹配时,特质行为表达的过程将被强化,因此,创新文化对员工职业敏捷性与创新行为间关系可能存在强化作用。综上,本研究提出如下假设:

H5:组织创新文化正向调节员工职业敏捷性与创新行为间正相关关系,即组织创新文化越高,员工职业敏捷性与创新行为间正相关关系越强。

有效的组织文化支持组织的使命、目标和战略。数字化转型中,不确定性不断挑战组织的生存和发展,以创新为导向的组织文化是创新的激励和驱动因素之一。组织创新文化可以被视为组织变革活动的先决条件,体现组织建立创新或变革规范的能力,对变革计划的成功实施至关重要[32]。在工作场所,数字工具的持续集成正改变员工工作方式和互动方式,而在具有强烈创新文化的组织中,员工倾向于更好地感知和接受工作场所数字化,从而产生更积极的以创新为导向的行为与结果[9]。高工作场所数字化下员工更愿意探索新的数字技术,对数字工具在提高工作绩效方面的有用性以及支持数字化的便利条件感知更深刻[10]。這些特征将激活员工的职业敏捷性,促使员工提升技术适应性、敏捷学习和职业导航水平,进而驱动创新行为的产生。创新文化通过引导具有职业敏捷性的员工表现出更多创新行为,在工作场所数字化激发员工创新行为的过程中发挥重要调节作用。在高组织创新文化的作用下,职业敏捷性能更好地链接工作场所数字化与员工创新行为。因此,本研究提出如下假设:

H6:组织创新文化正向调节员工职业敏捷性在工作场所数字化与员工创新行为间的中介作用,即组织创新文化越高,员工职业敏捷性的中介作用越强。

3 研究设计

3.1 研究样本

本研究在2022年4~6月期间,采取多时点方式采集数据。通过滚雪球方式,线上招募在职员工参与研究,以匿名作答的方式减轻参与者的顾虑和担忧。为了减少一致性动机的潜在影响,并避免被试者不认真作答,问卷设计了反向计分题项。样本数据分3个阶段收集,每两个阶段间隔两周。第一阶段邀请被试者对工作场所数字化进行评价,并填写人口统计变量等个人信息(性别、年龄、文化程度、工作年限、职级、公司性质和公司规模),共发放调查问卷600份,回收有效问卷538份。第二阶段邀请被试者填答职业敏捷性量表,并对组织创新文化进行评价,共回收有效问卷496份。第三阶段邀请被试者完成对自身创新行为的评价。为提高问卷回收率,3次问卷发放分别设置1元、3元和6元的递增式现金红包报酬,只有完成上一阶段调查的参与者才能进入下一阶段的问卷填答,并在完成问卷之后领取相应奖励。通过对3个阶段的问卷进行匹配,最终获得473份有效样本数据。

473份有效样本主要来源于广东、江苏、上海、浙江和山东等地区,主要涉及制造业(180人,占38.05%)、IT业(105人,占22.20%)、建筑业(18人,占3.81%)等。样本男女比例均衡,其中,男性240人,占50.74%,女性233人,占49.26%;年龄在26~35岁之间居多,有356人,占75.26%;学历层次相对较高,以大学本科为主,有391人,占82.66%;在本单位工作年限以5年以上最多,有215人,占45.45%;职级以普通员工和基层管理人员居多,分别有197人(占41.65%)和181人(占38.27%);所在公司性质以民营企业为主,有307人,占64.90%,其次为国有企业,有109人,占23.04%;所在公司规模从中小企业到大企业分布较为均衡。调研样本地区分布广泛,性别均衡,年龄和学历结构合理,具有较好代表性。

3.2 测量工具

本研究采用的量表均为国外学者开发的成熟量表。为提高工作场所数字化量表在中国组织情境中的有效性,本研究对其进行了修订。选取的员工创新行为、组织创新文化和职业敏捷性测量量表或已被广泛应用于国内研究中,或被多次证实具有较高信效度。对于各测量量表,采用标准的“翻译—回译”程序,参考相关文献的中文译版,结合本土语境进行适当修改。所有量表均采用Likert 5点计分方法,被试者对题项描述进行评价,其中,1代表“完全不符合(不同意)”,5代表“完全符合(同意)”。

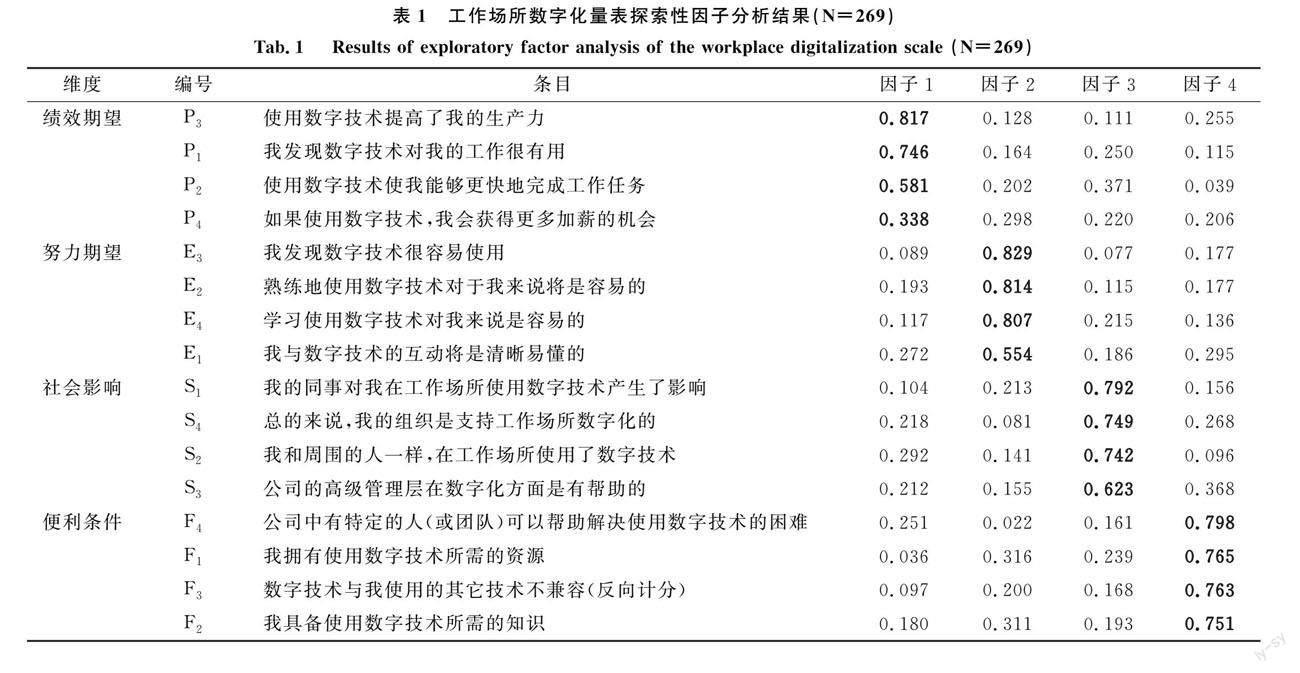

(1)工作场所数字化量表修订。工作场所数字化采用Chan等[9]使用过的量表,该量表的16个条目来自UTAUT模型。量表共包含4个维度,分别为绩效期望、努力期望、社会影响和便利条件,每个维度各有4个测量题项。为了对该量表在中国组织情景下的有效性进行检验,从第一次调研获取的538份样本数据中随机抽取269份进行探索性因子分析,检验发现,样本数据的KMO 值为0.908(>0.7),巴特利特球形检验的χ2值为1 908.886,达到显著性水平(p<0.001),故适用于因子分析。使用主成分分析法,抽取4个公因子,采取最大方差法旋转,结果如表1所示。绩效期望维度中条目P4荷载值较低,将其删除后再进行因子分析,4个因子总方差累计贡献率为68.032%,较为理想,且剩余15个条目的结构维度与原始量表保持一致。

删除条目P4后,将538份样本数据中剩余的269份用于验证性因素分析,各嵌套模型中,四因子拟合情况最好(χ2/df=1.605,RMSEA=0.048,GFI=0.938,NFI=0.935,TLI=0.968,CFI=0.974,PGFI=0.657),说明4个维度具有较高的区分效度。所有测量条目在相应潜变量上的标准化载荷系数均高于0.5,且均通过t检验,在p<0.001的水平上显著,因此,工作场所数字化四因子模型的结构较为合理。二阶验证性因素分析结果表明,模型拟合情况良好(χ2/df=1.767,RMSEA=0.053,GFI=0.929,NFI=0.927,TLI=0.959,CFI=0.966,PGFI=0.666),绩效期望、努力期望、社会影响和便利条件的路径系数分别为0.76、0.83、0.79和0.89,均高于0.7,说明工作场所数字化量表二阶结构方程模型的内在品质拟合度较高,4个维度可以较好地收敛于工作场所数字化这一概念。

对修订后的15条目量表进行信效度检验发现,绩效期望、努力期望、社会影响和便利条件的Chronbach′s α 系数分别为0.719、0.829、0.839和0.860,AVE值分别为0.537、0.557、0.550和0.573,CR值分别为0.776、0.831、0.829和0.843。量表总Chronbach′s α为0.906,各因子AVE的算术平方根均大于该因子与其它因子的相关系数,各项指标均达到标准,综上可以认为修订后的工作场所数字化量表具有较高信效度。

经过数据采集匹配获得的473份有效样本数据中,修订后的工作场所数字化量表的Chronbach′s α系数为0.909。由于量表二阶结构模型拟合良好,故在后续分析中不再区分具体维度。

(2)其它测量量表。对于员工创新行为,采用Scott等[2]开发的单维量表,共6个题项,如“我经常产生创造性的想法”。金辉等[33]的研究验证了该量表的有效性。在本研究中,该量表的Chronbach′s α系数为0.835。

职业敏捷性,采用Coetzee等[15]开发的量表,包含3个维度,共14个题项。其中,技术适应性维度有6个题项,如“我觉得对不断变化的技术和社会经济条件的回应,将引导我的职业发展和成功”;敏捷学习维度有4个题项,如“我看到自己在不断地学习、成长和进步”;职业导航维度有4个题项,如“我可以很容易地适应环境和条件的变化”。二阶验证性因素分析发现,模型拟合情况良好(χ2/df=1.835,RMSEA=0.042,GFI=0.961,NFI=0.962,TLI=0.978,CFI=0.982,PGFI=0.677)。因此,可以把职业敏捷性作为二阶变量,在本研究后续统计分析中不区分具体维度。在本研究中,该量表的Chronbach′s α系数为0.921。

组织创新文化,参照Chan等[9]的做法,采用Ogbonna等[34]编制的组织文化量表中的创新文化部分,共包含4个题项,如“公司强调成长和获取新的资源,做好迎接新挑战的准备对于公司非常重要”。在本研究中,该量表的Chronbach′s α系数为0.879。

员工创新行为作为个体的一种主动行为,受到人口统计学特征的影响。参考以往研究,本文将性别、年龄、文化程度、工作年限、职级等人口统计学特征以及公司性质、公司规模等作为潜在的控制变量,数据分析时充分考虑其可能产生的影响,以使研究结果更为科学可信。

3.3 统计分析

借助SPSS 22.0、Amos 21.0对研究数据进行统计分析。首先,检验共同方法偏差,并对假设模型4个变量的区分效度进行检验;其次,进行基本的描述性统计分析;最后,根据有调节的中介效应检验程序进行检验假设,对主效应、员工职业敏捷性的中介效应以及组织创新文化的调节效应进行检验。

4 研究结果分析

4.1 共同方法偏差检验

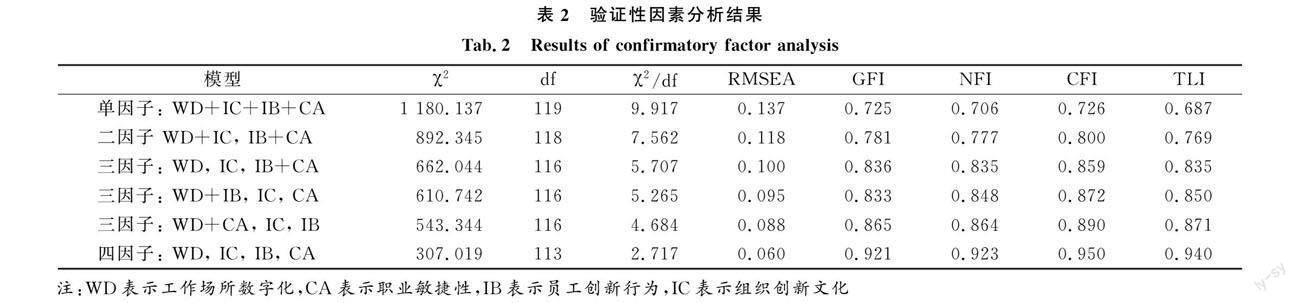

本研究采用多时点方式收集样本数据,尽量控制共同方法偏差可能带来的影响,并对共同方法偏差进行简单的检验。首先,采用Harmand单因素检验法,将工作场所数字化、组织创新文化、员工职业敏捷性和创新行为4个变量的所有观察指标进行因子分析,结果显示提取了多个因子,且第一个因子仅解释了34.417%的方差变异,未超过经验标准。其次,通过单因子结构方程模型的拟合情况进行判断,4个变量构建的单因子模型的拟合程度较差(χ2/df=9.917,RMSEA=0.137,GFI=0.725,NFI=0.700,CFI=0.726,TLI=0.687)。综上,样本数据共同方法偏差问題不严重,可以进入下一步的统计检验。

4.2 验证性因素分析

为考察工作场所数字化、组织创新文化、员工职业敏捷性和创新行为4个潜变量的区分效度,构建嵌套结构模型,检验模型拟合情况,结果如表2所示。各嵌套模型中,四因子模型的各个拟合指标均达到经验标准,且相较于其它模型,四因子拟合程度最好(χ2/df=2.717,RMSEA=0.060,GFI=0.921,NFI=0.923,CFI=0.950,TLI=0.940),故本研究4个主要变量间具有较高区分效度。

4.3 描述性统计与相关性分析

描述性统计分析结果如表3所示,工作场所数字化与员工职业敏捷性、员工创新行为均呈现显著正相关关系(r=0.548,p<0.01;r=0.581,p<0.01);员工职业敏捷性与创新行为显著正相关(r=0.487,p<0.01);组织创新文化与员工创新行为显著正相关(r=0.499,p<0.01)。描述性统计结果为后续假设检验提供了初步支持。

4.4 假设检验

(1)主效应与中介效应检验。采用逐步回归分析方法对主效应和员工职业敏捷性的中介效应进行检验,结果如表4所示。模型4中,工作场所数字化显著正向预测员工创新行为(r=0.530,p<0.001),因此,假设H1得到支持;模型2中,工作场所数字化显著正向预测员工职业敏捷性(r=0.518,p<0.001),因此,假设H2得到支持;模型5中,职业敏捷性显著正向影响创新行为(r=0.427,p<0.001),因此,假设H3得证;模型6中,针对员工创新行为,将自变量工作场所数字化和中介变量员工职业敏捷性同时引入方程,结果显示职业敏捷性正向预测员工创新行为(r=0.216,p<0.001),工作场所数字化对员工创新行为的正向影响仍然显著,但相较于模型4,系数由0.530下降为0.418,说明员工职业敏捷性部分中介工作场所数字化对员工创新行为的正向影响。

为了检验员工职业敏捷性中介作用的稳健性,借助SPSS软件中的Process插件,采用Bootstrap法,使用Mode1 4展开运算。重复抽样5 000次的结果表明,工作场所数字化通过员工职业敏捷性对员工创新行为产生影响的间接效应值为0.145(p<0.001),该参数在95%水平下的置信区间为[0.058,0.264],说明员工职业敏捷性的中介作用达到显著水平,进一步验证了员工职业敏捷性在工作场所数字化与员工创新行为间正相关关系中发挥部分中介作用,因此,假设H4得证。

(2)被调节的中介效应检验。首先,对组织创新文化在员工职业敏捷性与创新行为间的调节作用进行检验。如表4中的模型7所示,组织创新文化与员工职业敏捷性的交互项显著正向预测员工创新行为(r=0.215,p<0.001),因此,假设H5得到支持。为了对组织创新文化的调节作用进行更为详细的阐释,采用简单坡度分析程序,绘制调节效果图如图2所示。高组织创新文化组的回归直线更陡峭,斜率值更大,说明当组织创新文化程度较高时,员工创新行为对职业敏捷性的变化更为敏感,同等程度职业敏捷性的提升会带来更多创新行为。

将自变量工作场所数字化、中介变量职业敏捷性、调节变量组织创新文化以及中介变量与调节变量的交互项同时引入模型,结果如表4中模型8所示,职业敏捷性显著正向预测员工创新行为(r=0.268,p<0.001)。综上可以认为,第二阶段被调节的中介作用成立。为了进一步检验组织创新文化对员工职业敏捷性中介效应的调节作用,借助SPSS软件中的Process插件,使用Mode1 14展开5 000次的Bootstrap随机抽样运算,结果如表5所示。在高水平组织创新文化下,员工职业敏捷性在工作场所数字化与创新行为之间的间接效应显著(r=0.253,CI=[0.122,0.415]),而在低水平组织创新文化下,员工职业敏捷性的间接效应仍然显著,但效应值明显下降(r=0.105,CI=[0.021,0.223])。同时,被调节的中介效应判定指标值为0.110,95%置信区间CI=[0.020,0.208],不包含0。因此,组织创新文化程度越高,工作场所数字化通过员工职业敏捷性影响员工创新行为的间接效应越强,假设H6得证。

(3)稳健性检验。为了对研究模型的稳健性进行检验,参考既有研究的做法[35-36],从样本中选取来源于制造行业的180份数据进行单独分析,结果如表6所示。比较表4和表6可以发现,主效应、中介效应和调节效应虽然在系数值上发生了较小改变,但其显著性水平与上文分析结果一致。被调节的中介模型也满足成立条件,在不同创新文化水平下,员工职业敏捷性的中介效应均显著,但在低水平创新文化下,间接效应值明显下降,被调节的中介效应判定指标值为0.147,95%的置信区间CI=[0.004,0.286]。因此,本研究检验结果具有较高稳健性和可靠性。

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

本研究以微观层面的员工创新行为作为切入点,基于特质激活理论,探讨了工作场所数字化作用于员工创新行为的中介路径和边界条件。通过理论推导和实证检验,研究发现:①工作场所数字化可以激活包括技术适应性、敏捷学习和职业导航在内的员工职业敏捷性;②员工职业敏捷性显著正向预测员工创新行为,并部分中介工作场所数字化对员工创新行为的正向影响;③组织创新文化在员工职业敏捷性与创新行为关系中充当“助燃剂”,强化职业敏捷性对创新行为的积极影响,并进一步正向调节职业敏捷性对工作场所数字化与员工创新行为关系的中介作用。

5.2 理论贡献

(1)本研究基于中国组织情境检验并修订了工作场所数字化测量量表。人才的数字化转型是工作场所数字化的最大挑战之一,本研究引入Chan等[9]对工作场所数字化的界定,从员工对数字技术的接受和使用角度诠释工作场所数字化的概念结构,并遵循常规的量表开发程序对Chan等使用的量表进行检验与修订,有助于明确工作场所数字化测量工具,推动相关实证研究的发展。

(2)本研究建立并验证了工作场所数字化对员工创新行为的激发路径,一方面有助于推进工作场所数字化对员工影响的研究;另一方面立足于数字化转型背景,拓宽了员工创新行为研究领域。有学者指出,当员工将工作场所数字化视为工作資源时,往往会表现出积极的特质并进行自我投资,最终产生更高水平的工作投入[37]。本研究围绕员工创新行为得出了相似的研究结论。基于特质激活理论,本研究将工作场所数字化作为工作情境中的任务层和社会层情境因素,围绕“激活线索—特质—行为表达”这一主线,构建了工作场所数字化作用于员工创新行为的理论模型。研究结论为特质激活理论提供了新的实证证据,同时,为数字时代员工创新行为的前因研究提供了新视角。

(3)本研究揭示了创新文化在工作场所数字化通过激活员工职业敏捷性促进员工创新行为过程中的调节作用,积极响应了开展组织行为情境化研究的呼吁[38],同时,有助于完善工作场所数字化的作用机制研究。创新文化可以成为促进员工创新和适应变化的工作资源,具有创造性、结果导向和激励性,能增强员工的变革意愿和能力,激发探索和挑战行为[39]。尽管创新文化有助于直接促进员工创新行为这一命题已得到大量研究的证实[28-29],但其施加影响的途径尚未获得全面解答。本研究发现,创新文化在员工敏捷学习和适应变革的过程中发挥“助燃剂”的作用,能激发员工职业敏捷性更大程度地外化为创新行为。研究结论为工作场所数字化与员工创新行为间关系提供了一个较为完整的解释框架,而且对创新文化与创新行为间关系进行了更为丰富和深入的解读。

5.3 管理启示

(1)工作场所数字化是企业数字化转型战略中必要且关键的环节。2020年新冠疫情大暴发,大大加快了工作场所数字技术发展。数字工具的性能、易用性、可用性和便利条件与员工对工作场所数字化转型的认知及接受程度密切相关,组织应当在数字化变革过程中积极关注这些因素。组织应设计有效的员工参与计划,一方面积极引入有助于提高员工工作和沟通效率的数字工具,如社交媒体、移动设备或物联网;另一方面,有目的地引导员工接纳和使用数字工具,组织培训或开设辅导课程,搭建学习平台,以提高员工数字技能,帮助员工正确认识和理解新技术。

(2)在数字化变革背景下,提升员工职业敏捷性亟需引起重视。组织可以借助测量量表对员工职业敏捷性进行定量评价,一方面在招聘时筛选出具有更高职业敏捷性的新员工;另一方面,了解老员工的职业敏捷性水平,并有针对性地开展一些干预和促进工作。在价值理念建设上,制定紧跟技术前沿、拥抱变革创新的理念和目标;在情感状态引导上,激发员工对技术变化的肯定和认可;在工作行为塑造上,提供支持资源与导航,提升员工持续学习能力,帮助员工设定并管理职业目标,从而提高员工工作活力与技能水平,促使其产出更多创新成果。

(3)在组织中积极营造创新环境,打造创新文化。创新文化既是员工创新行为的“指明灯”,又是个体内部特征外化为行为的“助燃剂”。在数字时代,组织可通过硬环境和软环境变革建立创新文化。硬环境方面,组织需要积极提高科技水平,引入新理念、新技术和新设备,及时优化创新工作所需的各种物质条件,打破固有框架限制,通过布置有利于创意产生的自主办公区域、建立智能化企业网络交流平台等创意性硬环境配置,激发员工开拓新思维。软环境方面,作为无形文化的有形化,管理制度和工作惯例等直接凸显企业在协作、创造、挑战、容错等方面的文化导向,企业应持有开放和包容态度,制定柔性化的制度和流程,提升员工创新的意志和勇气。

5.4 研究不足與展望

由于条件限制,本研究还存在一些不足,需在后续研究中进一步完善。一是样本收集方面,本研究出于对共同方法偏差的控制,进行多时点数据收集,通过3次调研收集不同研究变量的数据,一定程度上解决了理论模型因果关系的时滞性问题,但仍难以完全避免同源误差。尤其是员工自评创新行为,可能存在一定的社会赞许性倾向,未来研究在条件许可的情况下,可以考虑在多时点调研的基础上进行多源数据收集,通过同事或领导评价员工行为,使实证检验更具科学性和可靠性。二是研究变量测量方面,本研究采用的成熟量表均来自西方文化情境,尽管相关量表均被证实具有较高信效度,且本文对工作场所数字化测量量表进行了本土化修订和检验,但相关量表能否完全适用于中国组织文化情境仍有待更为深入的探索。未来研究可以考虑从中国文化情境出发,通过扎根理论,提炼建构更适用于本土组织的员工职业敏捷性和创新行为测量量表等。三是本研究发现职业敏捷性对工作场所数字化与员工创新行为间关系仅发挥部分中介作用,未来研究可以基于其它理论例如自我决定理论,深入挖掘其它中介变量,同时,可以从个体特征的角度进一步探索边界条件。

参考文献:

[1] FERREIRA N, POTGIETER I L, COETZEE M. Introductory chapter: conceptualising agile coping within the smart technological world of work[M]//Agile coping in the digital workplace. Springer, Cham, 2021: 1-7.

[2] SCOTT S G, BRUCE R A. Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace[J]. Academy of Management Journal, 1994,37(3):580-607.

[3] 李玲,陶厚永,宋浩. 平台型领导对员工主动创新行为的跨层次影响[J]. 科技进步与对策, 2022,39(13):132-140.

[4] 李静芝,李永周. 组织创新氛围、网络嵌入对员工创新行为的影响[J]. 科技进步与对策,2022,39(12):130-139.

[5] 王辉,肖宇婷. 远程工作对员工创新行为的“双刃剑”效应[J]. 软科学, 2022,36(6):98-105.

[6] ZHAO X M, LIU Y Q, XIE Y, et al. Firm-level digital transformation affects individual-level innovative behavior: evidence from manufacturing firms in China[J]. Social Behavior and Personality: an International Journal, 2021,49(11):1-12.

[7] ERHAN T, UZUNBACAK H H, AYDIN E. From conventional to digital leadership: exploring digitalization of leadership and innovative work behavior[J]. Management Research Review, 2022, 45(11):1524-1543.

[8] MESKE C, JUNGLAS I. Investigating the elicitation of employees′ support towards digital workplace transformation[J]. Behaviour & Information Technology, 2021,40(11):1120-1136.

[9] CHAN A J, HOOI L W, NGUI K S. Do digital literacies matter in employee engagement in digitalised workplace[J]. Journal of Asia Business Studies, 2021,15(3):523-540.

[10] VENKATESH V,MORRIS M G,DAVIS G B, et al. User acceptance of information technology: toward a unified view[J]. MIS Quarterly, 2003,27(3):425-478.

[11] MARSH E. Understanding the effect of digital literacy on employees′ digital workplace continuance intentions and individual performance[M]//Research anthology on digital transformation, organizational change, and the impact of remote work. IGI Global, 2021:1638-1659.

[12] TETT R P, BURNETT D D. A personality trait-based interactionist model of job performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2003,88(3):500-517.

[13] 劉玉新,陈晨,朱楠,等. 何以近朱者赤、近墨者黑?特质激活理论的缘起、现状和未来[J]. 心理科学进展, 2020,28(1):161-177.

[14] POTGIETER I L. Surviving the digital era: the link between positive coping, workplace friendships and career adaptability[M]//Agile coping in the digital workplace. Springer, Cham, 2021:57-78.

[15] COETZEE M, FERREIRA N, POTGIETER I L. Assessing the construct validity of the career agility scale for measuring adult workers′ digital era adaptive readiness[J]. Journal of Psychology in Africa, 2021,31(4):355-361.

[16] WISSKIRCHEN G, BIACABE B T, BORMANN U, et al. Artificial intelligence and robotics and their impact on the workplace[J]. IBA Global Employment Institute, 2017,11(5):49-67.

[17] BAKKER A B, LEITER M. Strategic and proactive approaches to work engagement[J]. Organizational Dynamics, 2017,46(2):67-75.

[18] 邵云飞,周湘蓉,杨雪程. 从0到1:数字化如何赋能创新生态系统构建[J]. 技术经济, 2022,41(6):44-58.

[19] 姚小涛,亓晖,刘琳琳,等. 企业数字化转型:再认识与再出发[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022,42(3):1-9.

[20] POTGIETER I L, COETZEE M, FERREIRA N, et al. Facets of career agility as explanatory mechanisms of employees′ career adaptability[J]. African Journal of Career Development, 2020,2(1):1-7.

[21] FERREIRA N. Positive coping skills, thriving and social connectedness: are there generational differences in the digital workplace[M]//Agile coping in the digital workplace. Springer, Cham, 2021:79-98.

[22] BROWN A. Developing career adaptability and innovative capabilities through learning and working in Norway and the United Kingdom[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2015,6(2):402-419.

[23] PUTRI Y, SUHARTI L. Learning agility and innovative behavior: the roles of learning goal orientation and learning organization[J]. International Journal of Economics, Business and Accounting Research, 2021,5(3):2759-2770.

[24] JO Y, HONG A J. Impact of agile learning on innovative behavior: a moderated mediation model of employee engagement and perceived organizational support[J]. Frontiers in Psychology, 2022,13(5):830-851.

[25] 罗瑾琏,赵莉,钟竞. 双元领导对员工创新行为的影响机制研究[J]. 预测, 2016,35(4):1-7.

[26] MOHELSKA H, SOKOLOVA M. Management approaches for industry 4.0:the organizational culture perspective[J]. Technological and Economic Development of Economy, 2018,24(6):2225-2240.

[27] SHAIKH M, AKBAR W, KHAN N R. Examining mediating impact of self-efficacy between organizational culture and employee performance: empirical findings from banking industry of Pakistan[J]. International Journal of Management, 2020,11(9):1511-1525.

[28] 杨晶照,杨东涛,孙倩景. 组织文化类型对员工创新行为的作用机理研究[J]. 科研管理, 2012,33(9):123-129,153.

[29] SKERLAVAJ M, SONG J H, LEE Y. Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms[J]. Expert Systems with Applications, 2010,37(9):6390-6403.

[30] 陈卫旗. 组织创新文化、组织文化强度与个体员工创新行为:多层线性模型的分析[J]. 心理科学, 2013,36(5):1187-1193.

[31] LEI H, PHOUVONG S, LE P B. How to foster innovative culture and capable champions for Chinese firms: an empirical research[J]. Chinese Management Studies, 2019,13(1):51-69.

[32] CARVALHO A M, SAMPAIO P, REBENTISCH E, et al. Operational excellence, organisational culture and agility: the missing link[J]. Total Quality Management & Business Excellence, 2019,30(13-14):1495-1514.

[33] 金辉,许虎.双元领导负面影响员工创新行为的路径与边界:一个被双调节的中介模型[J/OL].科技进步与对策:1-9 [2022-07-26]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20220725.1647.018.html.

[34] OGBONNA E, HARRIS L C. Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2000,11(4): 766-788.

[35] 甄杰,谢宗晓,李康宏,等. 信息安全治理与企业绩效:一个被调节的中介作用模型[J]. 南开管理评论, 2020,23(1):158-168.

[36] 彭伟,徐晓玮,陈佳贤. 正念对员工创造力的影响机制研究——一个有调节的中介模型[J]. 财经论丛, 2022,38(4):94-104.

[37] CHOPRA S.How workspace digitisation enhances employee engagement[N]. People Matters, 2017-05-03.

[38] BAMBERGER P. From the editors beyond contextualization: using context theories to narrow the micro-macro gap in management research[J]. Academy of Management Journal, 2008,51(5):839-846.

[39] OBOREH L E. Effect of innovative culture on firm performance in multinational companies in port harcourt[J]. International Journal of Management and Entrepreneurship, 2021,3(1):248-255.

(責任编辑:万贤贤)

英文标题The Impact of Workplace Digitalization on Employee Innovative Behavior: A Moderated Mediation Model

英文作者Ouyang Chenhui, Ma Zhiqiang, Zhu Yongyue

英文作者单位(School of Management, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

英文摘要Abstract:In the digital era, digital innovation in the workplace is not only a competitive advantage, but also a core of survival. As the intellectual capital that affects the competitive advantage of organizations, innovative talents are the key to promoting the digital transformation of workplace and a power source for enterprises to achieve high-quality development. It is of theoretical and practical significance to explore how to stimulate employees' innovation potential and enhance their innovative behavior in the digital process.

Some studies have explored the role of facilitators or hindrances to employees' innovative behavior in the context of the current digital transformation of work styles. These studies have various focuses including specific forms of digitalization in the workplace, the digital transformation strategies at the enterprise level, the specific leadership in the digital age, etc., while neglecting employees' perceived attitudes and emotions toward digitalization at the individual level. Workplace digitalization is a new concept defined as a process oriented towards system, process and role changes within an organization, as measured by employees' attitudes and feelings towards digitalization of the workplace. A large number of jobs and careers will become unpredictable and unstable, and the ability of employees to process and apply information and data, create new content, and continually reflect on and adapt their digital practices will determine the survival and prosperity of individuals and organizations in the digital age. When employees actively apply digital tools to their work in a responsible and effective manner, it means that they are more likely to have the awareness, mindset and ability of innovation and will exhibit more innovative behaviors. Therefore, as a variable characterizing employees' positive attitudes and emotions toward the acceptance and use of digitalization, workplace digitalization may be more effective in triggering employees' innovative behaviors, while the specific mechanisms and boundary conditions between them are rarely explored in a systematic and in-depth manner.

A second-stage moderated mediation model is constructed based on the trait activation theory to explore the specific mechanism of the workplace digitalization effect on employees' innovative behavior by introducing employee career agility and organizational innovative culture as mediating and moderating variables, respectively. The data collected from 473 valid samples through a three-stage follow-up survey are analyzed by SPSS and AMOS software. It is found that workplace digitalization has a significant facilitating effect on employees' career agility including technological adaptivity, agile learning and career navigation; employees' career agility significantly and positively predicts employee innovative behavior and partially mediates the positive effect of workplace digitalization on employee innovative behavior; organizational innovative culture positively moderates the positive relationship between employees' career agility and innovative behavior, and positively moderates the mediating role of career agility in workplace digitalization and employees' innovative behavior.

How to drive employees' innovative behaviors is one of the long-standing hot topics in the fields of organizational behavior and human resource management. In the context of digital transformation in the workplace, this study explores the specific mechanisms of the effect of workplace digitalization on employees' innovative behaviors. It has examined and revised the measurement scale of workplace digitalization based on Chinese organizational contexts, which helps to promote relevant empirical studies and provides a measuring tool to uncover specific mechanisms of the impact of workplace digitalization on employees' emotions, cognition and behaviors. On the basis of this, this study explores the pathway of workplace digitalization to stimulate employee innovative behavior, and it advances the study of the impact of workplace digitalization on employees on one hand; on the other hand, it enriches the research on employee innovative behavior in digital transformation. In addition, this study reveals the moderating role of innovation culture. While responding to the call for research on the "contextualization" of organizational behavior, it helps to verify the boundary conditions of the process of workplace digitalization on employee innovative behavior and improve the study of the mechanism of workplace digitalization. This paper not only provides a complete explanatory framework for the relationship between workplace digitalization and employee innovative behavior, but also makes a deeper interpretation of the relationship between innovation culture and innovative behavior.

英文關键词Key Words:Workplace Digitalization; Employee Innovative Behavior; Career Agility; Organizational Innovative Culture

收稿日期:2022-11-02 修回日期:2023-02-01

基金项目:江苏省社会科学基金一般项目(22GLB031)

作者简介:欧阳晨慧(1994-),女,江西吉安人,江苏大学管理学院博士研究生,研究方向为组织行为与人力资源管理;马志强(1964-),男,江苏扬中人,博士,江苏大学管理学院教授、博士生导师,研究方向为人力资源管理;朱永跃(1981-),男,江苏宿迁人,博士,江苏大学管理学院教授、博士生导师,研究方向为组织行为与人力资源管理。