本科应用型旅游人才培养现状与困难研究

2023-09-28朱爱辉臧楠崔林林

朱爱辉 臧楠 崔林林

一、本科应用型人才的概念

根据《国际教育标准分类》(ISCEI)划分标准,我国高等教育人才培养可分为三大类:学术研究型、知识应用型和职业技能型。应用型人才属于知识应用型人才大类,是指具有一定的理论基础知识,较高的综合素质,较强的社会适应性和实践能力,能将专业知识和技能熟练应用于社会实践的专门性人才。与学术研究型人才培养相比,应用型人才侧重培养将专业知识应用到实际生产,将高新科技知识转化为生产力,为社会创造直接利益的能力。与职业技能型人才培养相比,应用型人才侧重培养的是掌握一定的理论基础知识,贴近社会需要,具有较强的开发能力和职业拓展能力。

因此,本文所提及的本科应用型人才,是指具有一定理论基础知识,较高的综合素质,较强的社会适应性和实践能力,能将专业知识和技能熟练应用部社会实践的专门性本科人才。

二、国内本科应用型旅游人才培养研究现状分析

(一)应用型人才研究成果丰硕

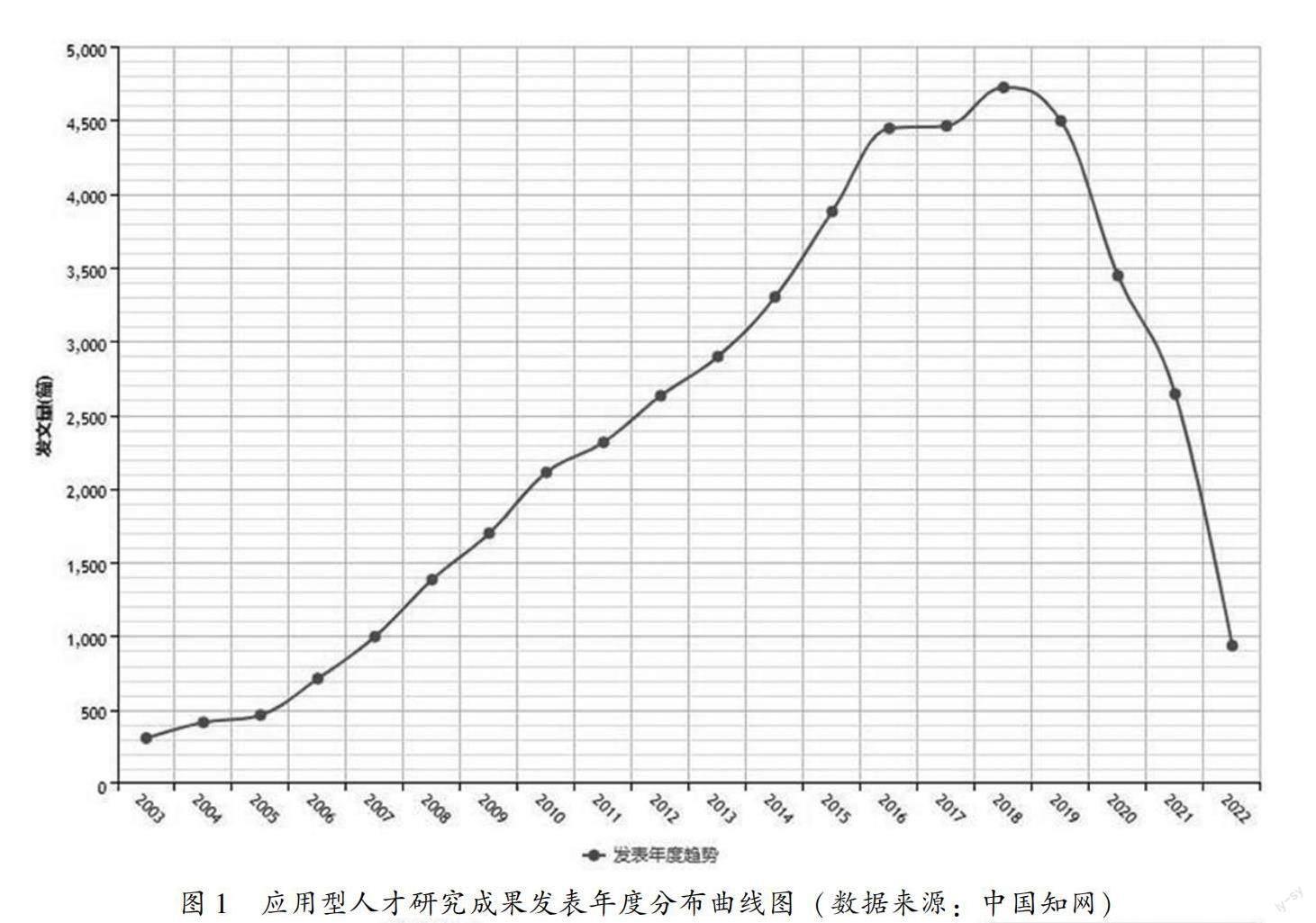

截至2022年7月11日,在中国知网以“应用型人才”主题检索,共有49622条结果,最早一篇文章发表于1984年,可见我国学者很早就已经对应用型人才进行了研究,但是直到2005年研究成果才第一次突破500篇。应用型人才研究的高峰出现在2016年至2019年4年间,这与国务院、高等教育司的相关文件的提出是有着一定程度相关性的。(见图1)

(二)本科应用型旅游人才研究相对滞后

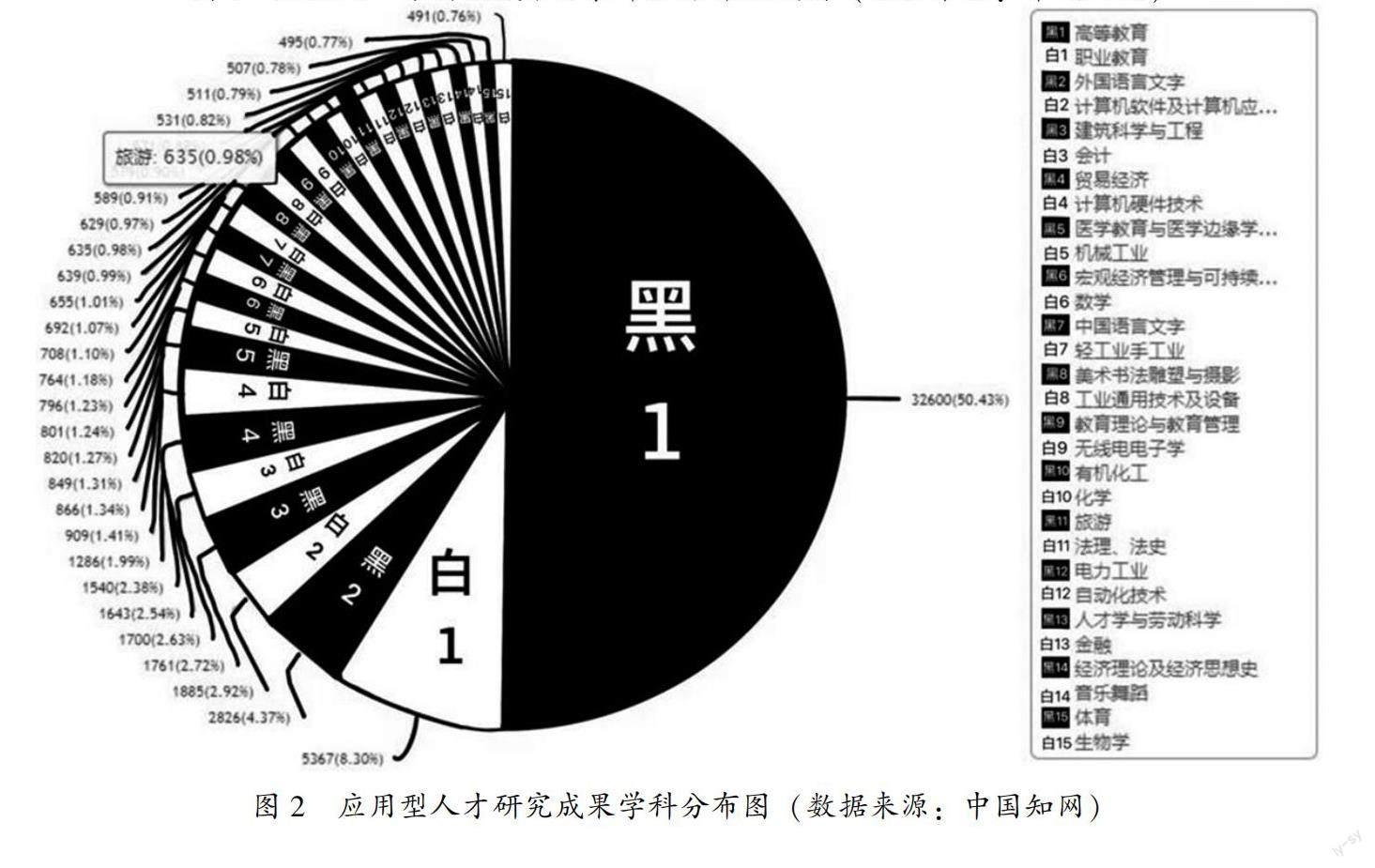

截至2022年7月11日,在中国知网以“应用型人才”主题检索,共有49622条结果,其中高等教育学科检索结果32600个,占比50.43%;其中职业教育学科检索结果5367个,占比8.3%;旅游学科检索结果635个,占比0.98%。应用型旅游人才的研究在数量和比例上都比较低。(见图2)

三、本科应用型旅游人才培养现状分析

(一)本科应用型旅游人才培养成效显著

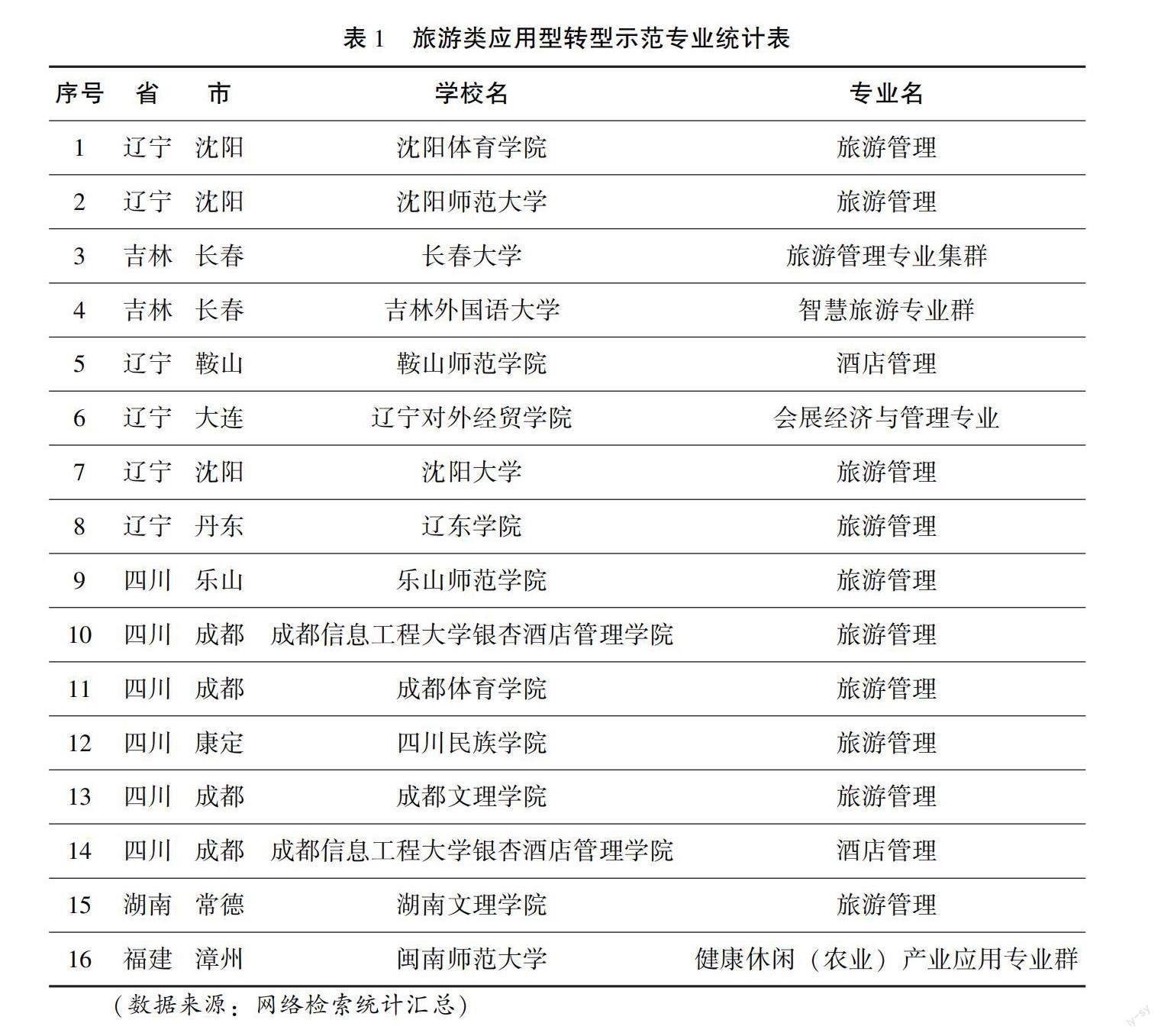

2017年,国务院办公厅发布《关于深化产教融合的若干意见》(以下简称《意见》),在《意见》的引导下国内各省纷纷建设应用型本科转型试点学校、应用型转型示范专业(群)等,其中辽宁省、吉林省、四川省、湖南省、福建省建设的应用型转型示范专业(群)中,共有16个旅游类专业确定为应用型转型示范专业(群)。(见表1)

各本科院校明确应用型旅游人才培养的目标,充分考虑院校发展历史、地方经济发展需要,将地方经济发展需要与应用型旅游人才培养相结合,为地方旅游和文化产业的发展,培养了大批急需的本科应用型旅游人才。

(二)本科应用型旅游人才缺口依然较大

1.旅行社本科应用型旅游人才缺口明显

旅行社近几年来受新冠疫情影响,出境、入境旅游业务出现暂停,国内旅游业务间断性开展,总体上看与2019年比较,旅行社营业收入下降了71.95%左右,营业利润2020年和2021年两年全部亏损,专业人员流失也非常严重。但旅行社数量在2021年却不降反增,这充分说明旅游行业对旅行社长期预期较好,未来旅行社业务在疫情得到有效控制后将会逐步恢复,如果以2019年旅行社直接从业人数为标准,未来旅行社人才缺口至少在10万人以上。(见表2)

2.星级酒店本科应用型旅游人才缺口明显

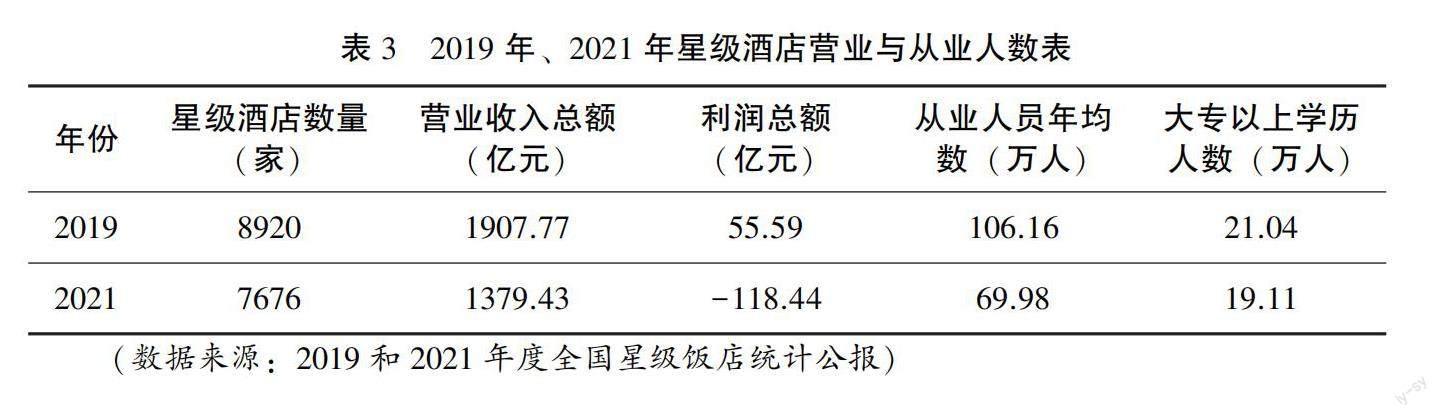

我国星级酒店也受到新冠疫情影响,营业利润在2021年处于亏损状态,星级酒店数量逐年减少的同时,从业人员也出现明显减少,相比2019年从业人员减少了36.18万人,但大专以上学历人数仅减少了1.93万人,这组数据一方面表明未来星级酒店业务恢复将会面临近40万人的人才缺口的同时,另一方面也说明大专以上学历的工作人员已经成为星级酒店的骨干。(见表3)

3.A级景区本科应用型旅游人才缺口明显

我国A级景区数量逐年递增,截止2021年我国共有A级景区14196个,从业人员157万人,全年接待总人数35.4亿人次,实现旅游收入2228.1亿元。虽然受到新冠疫情影响,我国A级景区全年接待人数和旅游收入出现明显下降,但是我国A级景区依然有从业人员157万,我国A级景区从业人员本科及以上学历从业人员的比例较低,未来A级景区智慧化、信息化发展趋势明显,A级景区本科应用型旅游人才缺口依然存在。(数据来源:中华人民共和国文化和旅游部2021年文化和旅游发展统计公报)

四、本科应用型旅游人才培养存在的困难分析

(一)本科应用型旅游教师培养难

本科应用型旅游人才的培养离不开优秀教师团队的支持,目前本科院校的旅游教师“重学历、重成果、轻实践”的现象广泛存在,旅游教师缺乏行业直接从业经历,既难以理解本科应用型旅游人才的培养目标,又不具备相关专业能力。本科院校也认识到培养应用型旅游教师的重要性,通过培训、学习、交流等丰富多样的途径,为旅游教师提供上升的机会,可是并没有达到预期效果。

(二)本科“双师双能型”旅游教师选聘难

“双师双能型”旅游教师能够有效推动人才培养的开展,受限于教师旅游从业经历和专业技能,但目前“双师双能型”教师大部分来自旅游企事业单位的管理工作人员,通过网络查询国内主要本科院校旅游类专业本科教学质量报告,发现总体上“双师双能型”教师的数量是呈现下降趋势的,其数量下降虽然包括离、退休,离职转行等自然流失,更多的是旅游企事业单位管理人员不再合作导致的,这反映出“双师双能型”教师选聘难的客观现象。

(三)本科应用型旅游人才经费投入不足

《中国地方本科高校转型发展报告(2020)》对国内22所地方“转型”院校的教学经费投入調查结果为:“从数据可以看出大部分‘转型’高校用于实践教学的经费难以满足高层次应用型人才培养的需要,导致学生实践能力和专业技能弱化甚至虚化等,因此,实践教学投入有待增加。”本科应用型旅游人才的培养,面临同样的境遇。

(四)本科应用型旅游人才培养评价体系不完善

目前国内本科院校对应用型旅游人才培养评价,主要是依靠实践比例、实训比例、“双师双能型”教师比例、教育教学投资金额、实习实训基地数量、培养学生数量、学生初次就业率、学生考证率、学生申请专利数量等定量数据评价培养效果,这种唯数据论的评价方式显然偏离了本科应用型旅游人才培养的初衷。

(五)本科应用型旅游人才培养保障体系建立缓慢

本科应用型旅游人才培养,受资金、设备等方面的限制,单纯依靠校园内的实习、实训设施,或者虚拟模拟场景,是无法完成旅游行业能力的养成的,而离开校园进行的实习、实训、横向项目是培养学生专业能力的重要环节,此类校外产生的人身及财产风险,目前只能由本科院校独立承担。

(六)学生管理制度落后

学生管理制度看似与本科应用型旅游人才的培养毫无关系,但是学生大学四年时间,其中绝大多数时间处于学生管理过程中,本科教学总学分一般不超过160学分,平均每周学时不超过40学时,剩余的时间全部都处于学生管理过程中。目前本科院校学生管理制度并未与应用型人才培养相匹配,仍然以保证学生课堂内教学秩序,保证学生校园生活的丰富多彩为主要目标。

五、本科应用型旅游人才培养的对策分析

(一)创新本科应用型旅游教师考核激励方式

应用型旅游教师培养难,很大程度上是因为青年教师积极性不高导致的,应当在原有的基础上建立一套并行的考核方式。具体来说:要提高实训、实践环节的教学工作地位;将带领学生参加创新创业类竞赛纳入到考核当中,计算工作量的同时将学生获奖计入教师成果中;将开拓实习基地、实训基地、校企合作单位、产教融合单位作为教师个人成果纳入考核,同时注重合作的长期性和有效性;将专业技能考核作为加分项放入考核方式当中;将教师无偿支持旅游企事业单位经营活动。

(二)制定“双师双能型”教师认定标准

困扰“双师双能型”教师认定的关键问题就是认定的依据,本科院校内部认定缺乏权威性,高等教育管理部门认定又缺乏认定的依据,通过定性指标认定成为更好的选择。因此,“双师双能型”教师的认定采取推荐考核的方式,首先由本科院校将拟选聘教師的信息推荐到行业协会,由行业协会召集行业企业代表组成考核委员会对推荐人选予以考核,考核委员会考核内容应当对拟选聘教师的从业经历、行业影响力、行业发展贡献等方面进行综合考核,最终将考核结果公布社会无异意后认定为“双师双能型”教师。

(三)拓宽本科应用型旅游人才培养资金来源

人才培养资金来源由三部分构成,即本科院校拨款,合作旅游企事业单位,旅游专业。本科院校的教育拨款来源稳定,可以作为与旅游企业事业单位建立合作关系,旅游专业创收的启动资金。旅游企事业单位淡季免费提供从业人员和设施设辅助教学,能够在一定程度上节省旅游教育经费。最后,在获得校园特许经营权的前提下,将大学生创新创业教育与专业应用型旅游人才培养经费创收相结合,由旅游专业建立旅行社,以挂靠的方式允许在校生在校园范围内开展旅游相关经营业务,专业与学生根据实际收益分红,在增强学生创新创业能力的同时,解决一部分教育经费的问题。

(四)构建长效化的应用型旅游人才评价体系

评价体系对于应用型旅游人才的培养,具有重要的指导意义。但是,评价体系不能单纯地依靠各类型的指标来简单计算,应用型旅游人才的培养对象是学生,聘用学生从事社会工作的是用人单位,这二者对于人才评价才最有发言权。因此,人才评价必须打破传统的唯数据论的思想,建立长效化的定量与定性相结合的评价体系。长效化的评价体系实现的基础就是建立信息反馈准确、有效的毕业生信息调研和用人单位调研渠道,定期对毕业生、用人单位进行调研,动态化更新人才评价结果。

(五)利用社会企业资源构建保障体系

本科应用型旅游人才培养势必要走出校园开展实训、实践活动,在这个过程中可能产生的人身及财产损害风险,可以考虑帮学生购买人身意外险,且由保险公司承担,但是在一些特殊的情况下仅购买人身意外险是不够的,可以考虑通过具备相应资质的旅行社,作为中介承担相应的校外实训、实践活动的策划、组织、实施,旅行社在这方面具有丰富的经验和成熟的服务团队,同时旅行社根据《中华人民共和国旅游法》的规定,缴存质量保证金购买旅行社责任保险,进一步保证旅行社的赔偿能力。

(六)创新学生管理制度

从培养本科应用型旅游人才的培养目标出发,让学生管理工作融入学生的培养过程中,避免学生管理工作在学生培养过程产生反作用。具体而言包括三个部分,即扁平化组织结构、横向沟通机制、综合考核。

扁平化组织结构是指变传统的层级管理为项目小组的组织管理模式,这样省略中层管理,缩短了学生管理人员与学生之间的距离,提高管理效率的同时,能够侧面强化学生组织、协调、领导能力的养成,同时在教学过程中能够避免临时仓促构建项目小组所带来的不足。

横向沟通机制是指加强教师与学生管理人员的横向联系,寻求学生管理人员的配合、辅助、建议,使各类教学活动更加符合实际的同时,通过学生管理工作予以强化,保证整个教学过程的效果。

综合考核是指学生考核除了教师外,让学生管理人员参与进来,旅游类专业能力更加偏向服务意识、服务技能、社会沟通、活动组织、协调调度等能力,这些能力往往在业余活动中表现得更加直观,学生管理人员完全有能力对学生能力的提高做出客观的评价。

参考文献:

[1]刘小平,郑春生.中国高等教育发展报告(2020~2021)[M].北京:社会科学文献出版社,2021,45-71.

[2]《中华人民共和国文化和旅游部2019年文化和旅游发展统计公报》发布[J].国家图书馆学刊,2020,29(04):14.

[3]《中华人民共和国文化和旅游部2020年文化和旅游发展统计公报》发布[J].国家图书馆学刊,2021,30(04):75.

[4]中华人民共和国文化和旅游部2021年文化和旅游发展统计公报[N].中国文化报,2022-06-30(004).

[5]中华人民共和国文化和旅游部.2019年度全国星级饭店统计报告[EB/OL].http://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202012/t20201204_906492.html.

[6]中华人民共和国文化和旅游部.2019年度全国星级饭店统计报告[EB/OL].http://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202204/t20220415_932490.html.

[7]殷剑.新时代应用型人才培养改革的关键环节[J].教师博览(科研版),2019(02):19-20.

[基金项目:本文系2021年辽宁省民办教育协会教育科学十四五规划立项课题“课内外协同培养本科应用型旅游人才实证研究”(项目编号:LMJX2021344)的阶段性成果。]

责任编辑 朱守锂