太湖流域圩区治理现状调查与思考

2023-09-25刘克强蔡文婷

刘克强 蔡文婷

(1.太湖流域管理局水利发展研究中心,上海 200434;2.水利部太湖流域水治理重点实验室,南京 210029)

0 引 言

太湖流域属长江三角洲冲积平原,呈周边高、中间低的碟状地形,地势低洼,水网密布。流域面积36 895 km2,其中80%为平原,地面高程3.00~5.00 m(镇江吴淞高程,下同),一半以上的平原地区地面高程低于洪水位(太湖历史最高洪水位为1999年4.97 m),极易发生洪涝灾害。同时受沿长江和沿杭州湾感潮影响(长江口吴淞口历史最高潮位为1997年5.26 m),洪涝水排泄不畅,进一步加重了洪涝灾害。为缓解频发的平原低洼地区洪涝灾害、保障正常生产生活,当地人民结合地形和水系条件,将大片平原低洼地区分割成大小不同的地块,在各地块四周圈圩筑堤抵御外部洪水,建设节制闸和泵站外排圩内积水涝水,同时在枯水期引水,以保障圩内生活生产用水,形成了太湖流域独特的圩区治理模式。新中国成立以来,特别是1954 年、1991 年、1999 年和2016 年流域性大水后,开展多轮圩区治理,有力保障了大量低洼地区人民群众生命财产安全和区域经济社会平稳发展。但是,随着圩区治理范围不断扩大、圩区排涝动力竞相提高,洪水调蓄空间不断减少,涝水外排不断增加,圩内洪涝风险不断向圩外骨干河道转移,导致外河洪水位越治越高,加剧了洪涝矛盾,增加了流域和区域防洪压力。因此,迫切需要调查摸清流域圩区治理现状。

1 太湖流域圩区治理现状调查

圩区治理历来都得到流域各地的重视。新中国成立初期,太湖流域开展了大量的圩区建设,当时圩区治理格局以分散和小规模为主,圩区面积小、数量多。1954年流域性大洪水后,为缩短防洪战线,流域内各地纷纷开展了联圩建设和围湖垦殖。20世纪六七十年代,在“水利是农业的命脉”的指导思想下,流域各地开展了大规模的农业圩区建设活动,一直持续到20世纪80年代中期。1991年流域大水后,圩区治理力度加大,排涝动力有较大增强,对一些零星小圩也进行了联并。1999年太湖流域遭遇新中国成立后的最大洪水,太湖下游城镇普遍受灾,大水后流域各地又大力开展圩区整治,实行了大规模联圩并圩,圩外调蓄水面逐步减少,圩区排涝动力大大提高,圩区治理格局逐步由10 hm2的小格局转化为700 hm2的大格局。1323 号台风“菲特”和2016年流域特大洪水后,圩区治理力度进一步加大,联圩并圩依然存在,且呈现出上下游、省际比拼的态势。

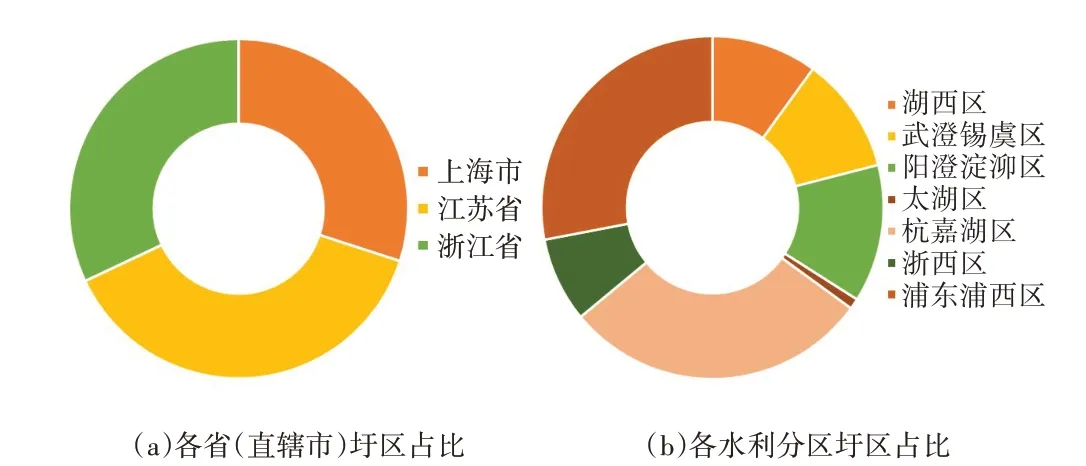

据调查,截至2020 年,全流域共有大小圩区3 195 座,面积17 717 km2,约占流域平原面积的60%;全流域圩区总排涝动力20 664 m3/s,平均排涝模数1.6 m3·s-1·km-2。从流域内各省(直辖市)行政区的圩区分布情况看,江苏省圩区数量1 259 座,面积6 677.6 km2,平均排涝模数为2.0 m3·s-1·km-2;浙江省圩区数量1 888座,面积5 686 km2,平均排涝模数为1.2 m3·s-1·km-2;上海市圩区数量48座,面积5 353 km2。从流域内各水利分区的圩区分布情况看,湖西区圩区面积1 740 km2,平均排涝模数1.4 m3·s-1·km-2;武澄锡虞区圩区面积2 033 km2,平均排涝模数2.4 m3·s-1·km-2;阳澄淀泖区圩区面积2 292 km2,平均排涝模数2.1 m3·s-1·km-2;杭嘉湖区圩区面积5 100 km2,平均排涝模数1.4 m3·s-1·km-2;浙西区圩区面积1 403 km2,平均排涝模数0.9 m3·s-1·km-2;浦东浦西区采用大控制片的圩区模式设防。各控制片按照“蓄以待排、以蓄为主”的除涝治理思路,涝水外排以水闸趁低潮自排为主、高潮泵站抽排为辅,平均排涝模数约0.25 m3·s-1·km-2。各省(直辖市)及水利分区圩区面积占比统计见图1。

图1 太湖流域各省(直辖市)及水利分区圩区面积占比统计

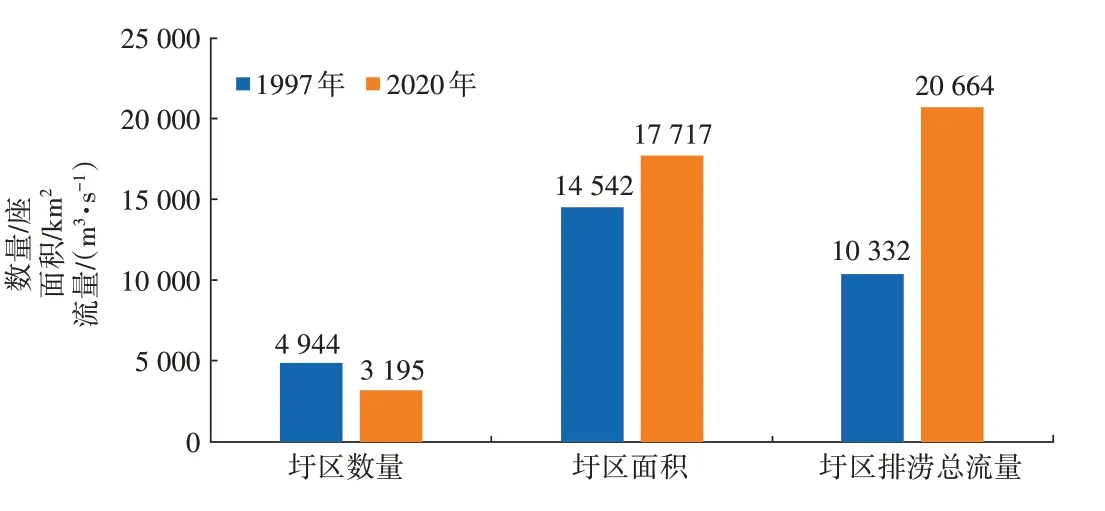

近年来,由于联圩并圩影响,流域现状圩区治理格局从小格局逐渐转为700 hm2以上的中大格局为主。流域现状700 hm2以上圩区510 座,占流域圩区总数的16%;圩区面积为13 279 km2,占流域圩区总面积的75%;排涝动力占比高,占流域总排涝动力的68%。流域内700 hm2以下圩区2 685座,但面积少、比重低,仅有4 438 km2,占流域圩区总面积的25%。与1997 年比较,受联圩并圩影响,2020 年全流域圩区数量减少,由1997 年的4 944 座减少为2020 年的3 195 座;新建圩区有所增加,圩区面积增加3 175 km2,增幅22%;圩区外排动力增加较多,平均排涝模数增加0.8 m3·s-1·km-2,增幅达到100%(图2)。

图2 太湖流域近年来圩区主要统计特征量变化图

2 太湖流域圩区治理效益及问题分析

2.1 圩区及流域治理效益

太湖流域属典型的平原水网地区,地势平坦、低洼,具有“水高地低”的特殊地理特征,极易发生洪涝灾害。1954 年流域性大洪水期间,太湖水位达4.65 m,全流域近25%平原地区受灾。1991 年流域性大洪水,太湖水位达4.79 m,全流域受灾农田6 427 km2,损坏圩堤2 422 km。1999 年流域性大洪水期间,太湖水位达历史最高4.97 m,受灾农田6 873 km2,损坏江堤、圩堤8 133 km。

为科学治理洪涝灾害,太湖流域依据平原河网地区特性,将洪涝灾害治理分为流域、区域、圩区(含城市)3 个层次。流域层次关注大范围的流域性梅雨型洪水,以太湖洪水为重要指标,重点打通流域骨干行洪通道,为区域、城市、圩区防洪奠定基础。区域层次重点关注区域性梅雨和台风洪水,依托流域治理,重点打通区域骨干行洪通道,为城市和圩区防洪奠定基础。城市和圩区层次在流域和区域治理的基础上,重点加强自保措施。

经过两轮水利综合治理,太湖流域基本形成了“充分利用太湖调蓄、北排长江、东出黄浦江、南排杭州湾”的流域防洪工程布局,为区域、城市和圩区治理创造了良好条件。同时,经过多轮圩区治理,太湖流域逐步形成了城市大包围、村镇圩区、大控制片相结合的圩区工程体系,有力地保障了低洼地区人民群众生命财产安全和经济社会平稳发展环境。尽管2016 年太湖流域发生流域性特大洪水,但流域有大汛无大灾,洪涝灾害主要发生在局部,且城镇损失明显减小、农村地区和农业损失比重相对较大,未出现类似1991 年、1999 年的全流域洪涝灾害。经调查和数学模型复核分析,2020年各层级圩区防洪除涝能力达到了一定的防洪除涝标准。其中,城市、工业园区等重点城镇保护对象的城市大包围基本达到100年一遇至200年一遇防洪标准,县级城区的城镇圩基本达到50年一遇至100年一遇防洪标准,一般的村镇圩基本达到5年一遇至20年一遇防洪标准。大部分圩区基本达到5年一遇至20年一遇除涝标准。

2.2 高度城镇化地区对圩区治理提出了更高要求

太湖流域是我国经济社会最发达的地区之一,也是城市城镇最密集、产业最密集的地区之一。随着流域城镇化快速发展,城市城镇范围不断扩大,人口急剧增加,社会财富快速聚集,呈现出城市集群化、区域城镇化、城乡一体化发展的特征。2020年流域GDP约10万亿元,人口约6 755万。据国土资源调查公布成果分析,流域现状建设用地约12 000 km2,比20 世纪90 年代增加1 倍,许多低洼地区发展成为城市城镇等重要保护对象,防洪保护需求不断提升。

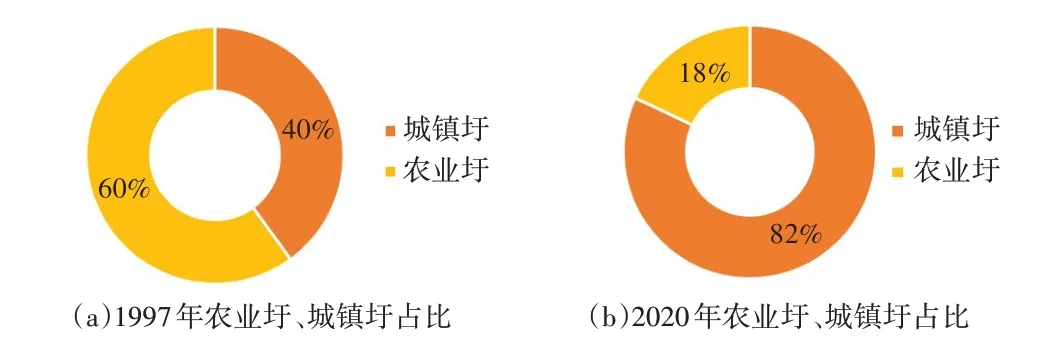

经调查统计分析,太湖流域圩区类型已由农业型圩区为主转向城镇型圩区为主。太湖流域现状城镇型(乡镇型)圩区1 671座,面积14 689 km2,占流域圩区总面积的82%,排涝流量17 420 m3/s,占流域总排涝流量的84%。与1997年相比,2020年流域城镇圩区大幅增加,农业圩区大幅减少,由1997年农业圩区占比60%减少为2020年农业型圩区占比仅18%,流域圩区类型、特征发生明显改变(图3)。

图3 太湖流域近年圩区类型占比变化图

随着圩区保护对象的重要性越来越显著,圩区治理的多样性需求越来越明显。在防洪除涝方面,防洪除涝标准越来越高,但受土地资源紧缺的影响,圩区堤防宽度较窄,一般仅1~2 m,难以达到堤防等级标准,且土地性质属农田,也不利于堤防维护。在生态景观方面,随着江南水乡等水上旅游逐渐兴起及人民群众对休闲空间的需求增长,对圩区河湖岸线景观、水生态环境、圩区调度提出了更高的要求。如杭州、苏州、无锡、常州、嘉兴等城市防洪包围圈内部京杭运河水上旅游日益兴起,需要圩区调度维持一定的水位,保障旅游船只通航。

2.3 圩区建设进一步加剧了洪涝矛盾

近年来,圩区治理成效显著。但现状圩区治理以地方为主,各自为政,没有从流域和区域治理层面进行统筹协调。随着圩区治理标准逐步提高、联圩并圩导致单个圩区治理格局不断变大、圩区治理面积不断扩大、圩区排涝动力不断增强,圩外洪水调蓄空间不断减少,圩内涝水外排能力不断增强,造成圩区外河水位上涨加快、高水位持续时间延长,圩内洪水风险不断向圩外转移。加之流域、区域外排通道建设相对缓慢,骨干河道行泄能力与圩区排涝动力不相适应,流域及区域防洪压力加大,洪涝矛盾越发突出。据调查,随着城镇化快速发展,太湖流域水面积逐步减少,从20 世纪80 年代初期的6 175 km2减少至2020 年的5 643 km2,减少了532 km2。受联圩并圩和新建圩区影响,圩外水面积也呈减少趋势,洪水调蓄能力降低。目前,流域圩外水面积仅为4 444 km2,扣除太湖2 338 km2水面积,河网圩外水面积仅2 106 km2,河网洪水调蓄能力不足流域100年一遇洪水总量163亿m3的20%。

本文采用太湖流域河网水动力数学模型,模拟分析了1997年以来圩区建设对流域、区域圩外骨干河道洪水位的影响,模拟结果见表1。从数学模型模拟成果可以看出,近20年圩区建设对流域及区域圩外骨干河道水位影响较大,各区域河网外河水位普遍上涨且幅度较大,河网主要代表站水位普遍上涨20~30 cm,基本抵消了前期骨干工程建设产生的效益。

表1 1997年以来太湖流域圩区建设对外河洪水位的影响分析表

从圩区运行调度情况看,圩区调度管理情况较为复杂,现状调度管理基本以县、乡(镇)或村管理为主,调度运用以满足自身需求为主,难以统筹流域、区域整体防洪安全。如2016年流域特大洪水,江南运河干河部分断面水位高达6.40 m,超过河道防洪设计水位1.00 m,但江南运河两岸城市大包围和圩区内河水位很低,仅3.00 m 左右,远低于外河洪水位,呈现出“外河洪水风险很大、圩内太平无事”的现象。

同时,省际间、地市间、流域上下游出现相互攀比的现象,竞相抬高堤防设防高程、增加排涝泵站,甚至出现向大控制片(单个控制片面积超过100 km2)发展的趋势。因此,迫切需要加强圩区建设管理和调度管理,统筹圩区、城市、区域、流域各方利益关系,遏制圩区治理向更大规模的格局迈进的态势,以实现流域防洪整体效益最优。

3 加强太湖流域圩区治理的思考

3.1 科学规划、协同治理

协调圩区、城市、区域和流域四者关系,充分依托区域与流域治理创造的条件,科学规划圩区治理布局。禁止联圩并圩,禁止采取大控制片的形式建设圩区,严格保护圩外水面率,保证圩外河道行洪和调蓄能力不降低。严格控制圩区排涝泵站规模,确定的圩区排涝泵站规模应与区域和流域行洪通道排水能力相适应。合理确定省际边界地区圩区建设标准和布局,上游地区圩区建设应合理控制外排泵站规模,下游地区圩区建设不得减小圩外河道规模。严格控制新建圩区,对地面高程超过区域骨干河道防洪设计水位0.5 m以上的区域禁止新设圩区。

转变圩区治理思路,建设海绵圩区。从增强外排动力逐步向畅通圩内水系转变,增加圩内可调蓄水面,单个圩区水面率宜不低于10%,发挥圩区海绵调蓄作用,力争减少圩区暴雨期外排水量,降低对圩外河道行洪的影响。加强与国土空间规划衔接,对地面高程尚不能满足防洪要求的局部未设防低地,结合地块开发、调整,优先采用填高方式设防,远期有条件的设防地区逐步恢复敞开。对堤顶标高和宽度达不到防洪标准的圩区堤防,因地制宜,结合旅游、道路等综合利用,进行加高加固。对建设时间长、运行效率低的排涝涵闸和泵站,结合数字化,提升改造或拆除重建。

3.2 联合调度、最优效益

调整圩区调度仅考虑圩区自身排涝安全的思路,加强圩区、区域及流域工程联合调度,以实现圩区、区域及流域整体效益最优。特别是当发生流域超标准洪水或强台风降雨时,迫切需要加强联合调度,最大程度地减少全流域经济损失,降低洪涝灾害影响。在流域超标准洪水或强台风降雨期间,在加强区域及流域工程外排洪水的同时,对农业圩、村镇圩、城镇圩等不类型圩区的调度进行管控,减少圩区涝水外排水量,维持圩内一定的高水位,甚至可发挥某些农业圩、村镇圩的洪水滞蓄作用,减轻外河防洪压力,避免出现“外河洪水风险很大、圩内太平无事”的景象,为流域和区域超标准行洪创造一定条件。在平枯水期,加强圩区闸泵工程的科学调度,助力圩区水环境改善和水上旅游等,实现综合效益最大化。

3.3 数字圩区、智慧管理

建设数字孪生圩区,提升圩区智慧化管理水平。太湖流域圩区数量众多、管理手段较为原始、管理人员力量薄弱,信息化、数字化、智慧化水平还比较低。再加上圩区管理体制复杂,基本以乡(镇)、村管理为主,省级及流域机构基本没有管理,难以发挥圩区、区域及流域的整体效益。近年来,某省正在推进县域统管圩区的试点工作,以“可视、可控、可调”为目标,以县域为单元开展圩区信息化改造,取得了较好的成果。建议加大中央财政支持力度,推进流域700 hm2及以上重点圩区的信息化改造,建立全流域圩区自动化联合调度平台,实时共享圩区水利工程运行情况和水情动态,为流域超标准洪水期间圩区、区域和流域骨干工程联合调度提供技术手段,提升流域洪涝科学调度水平及圩区调度智慧化水平。