故事戰(下)

2023-09-19王五一

王五一

一個民族的文化遺產,最重要的,其實並不是其先天的自然民族條件,並不是是“五千年文明”還是“二百年文明”,並不是其先天鋼筋的質量,而是這個民族的知識份子的文化稟性——尚武還是尚文。知識份子的文化稟性,是比其自然民族條件、親緣骨架條件、鋼筋粗壯條件重要得多的文化遺產,是最重要的文化遺產。

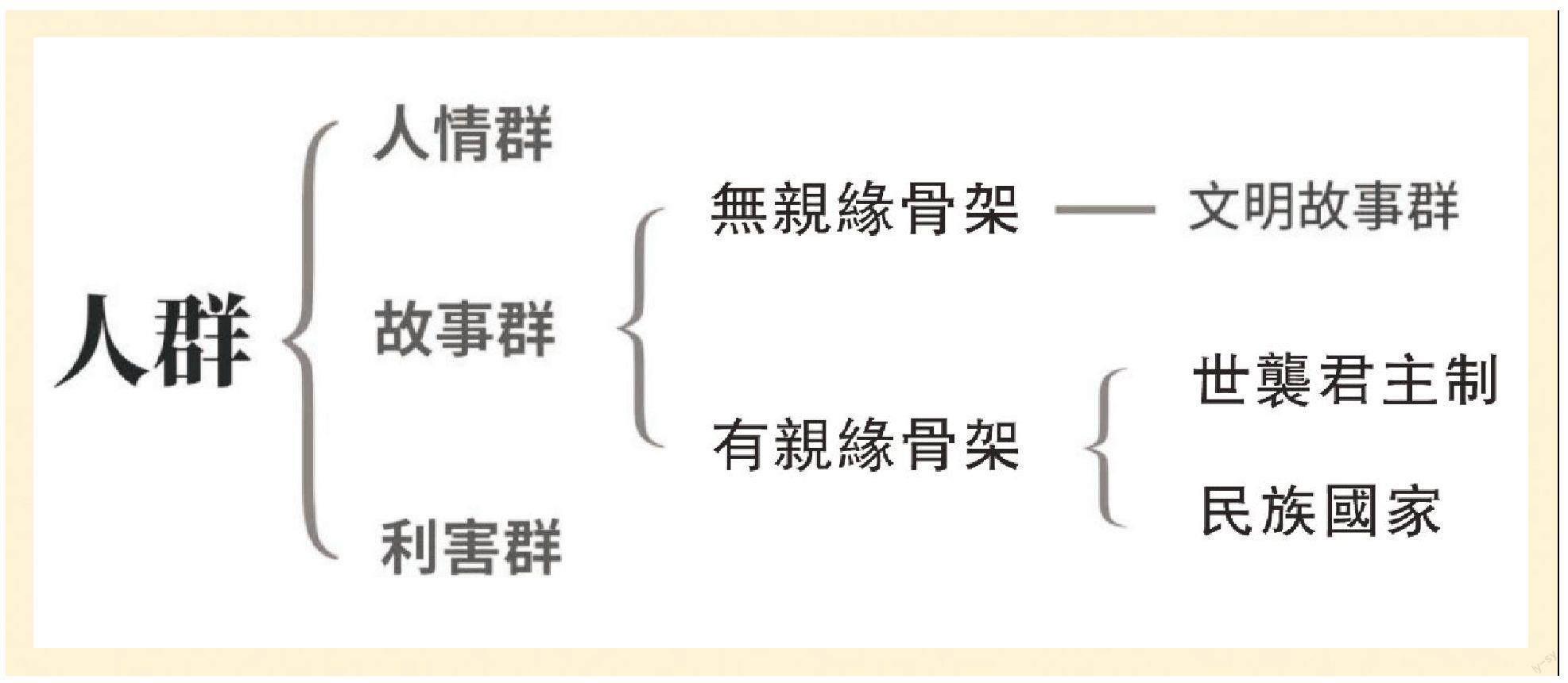

我們在《人類簡史》的啟示下,討論了人類的“結群史”。其中“故事群”的道理最花哨,最有故事。把一個故事群的自然民族基礎(共同的長相、共同的語言、共同的祖先、共同的文明等)喻作這個群落的鋼筋骨架,把人工澆鑄在鋼筋骨架上的“文化故事”喻作水泥混凝土,那麼,一個現代民族國家,就是這樣的一種鋼筋水泥結構。

一個國家,有鋼筋還是無鋼筋,粗鋼筋還是細鋼筋,“家鋼筋”還是“族鋼筋”——鋼筋水泥的道理一說,近代世界史上列國之強弱窮通的因緣,就豁然明白許多。例如,美國,天然鋼筋的條件最可憐,然而其混凝土功夫卻做得最好,一套劣質自然民族骨架上澆鑄上了一套最好的文化故事,結果成了世界最強。中國,鋼筋最粗最壯,卻因其知識份子的混凝土功夫反著勁兒做,一副最優的自然民族骨架上糊上了一套最劣質的文化故事,結果成了一副“連它自己也撐不起來”的鋼筋祼架。四十年來又不斷地往這祼鋼筋上潑“普世價值”硫酸,待其徹底銷蝕淨盡了,大概就是所謂的亡國滅種了。

說二十一世紀是“中國世紀”,乃至說新千年將是“中國千年”,話,都可以說,但是要靠著歷史的大譜說,從文化改造的角度說,從國家團結的角度說,從民族國家建設的角度說,從佔領人類生存競爭制高點的角度說。“中國世紀”也罷,“中國千年”也罷,其概念都只能從國際生存競爭意義上去定義,而不能用GDP定義,不能用文明進步的邏輯去定義。要創造一個中國世紀,中國人首先要拋棄文明普世思維,停止往自己的鋼筋骨架上潑硫酸,進而全民族的知識份子齊動員,像“江戶—維新”時期日本的武士知識份子那樣,建立起民族主義的主流信念,同心協力展開鋼筋水泥建構工程,即民族國家打造工程,代複一代地往鋼筋上澆鑄水泥混凝土,直至打造出世界上最堅硬的鋼筋水泥結構來。一句話,世紀工程必須是個文化工程——精神工程、心氣工程、自豪工程、團結工程、故事工程。離開文化,在別的事上下功夫——制度變革、對外開放、科學技術、民主憲政、脫貧致富……,屁用沒有的。

話,既落到了文化上,還要再深究一層道理。既然一個民族的“文化質量”(軟硬強弱),主要取決於其澆鑄混凝土的功夫、加故事的功夫,而此一功夫又必是由知識份子來做,於是便得出一個結論:一個民族的文化遺產,最重要的,其實並不是其先天的自然民族條件,並不是是“五千年文明”還是“二百年文明”,並不是其先天鋼筋的質量,而是這個民族的知識份子的文化稟性——尚武還是尚文。知識份子的文化稟性,是比其自然民族條件、親緣骨架條件、鋼筋粗壯條件重要得多的文化遺產,是最重要的文化遺產。一支武士知識份子隊伍,面對什麼樣的劣質鋼筋條件,都能為自己的民族打造出堅硬的鋼筋水泥結構來,例如,日本武士階級,靠著編造歷史神話,硬生生為自己的民族打磨、編織出一套優質故事體系來,進而以之澆鑄出一個堅硬無比的鋼筋水泥結構來。相反,一支文士知識份子隊伍,例如中國的士大夫階級,面對五千年天然的、粗壯的鋼筋條件,硬生生將之砸爛、銷蝕成了一堆廢銅爛鐵,從而把自己的民族打造成了一盤散沙。

總之,一個民族能不能形成一個好的鋼筋水泥結構,主要地不是取決於它天然鋼筋的質量,而是取決於它的“混凝土攪拌手”的歷史覺悟和學術努力。

四、利害群

鋼筋水泥的道理,只有故事群有,人情群沒有這些道道兒。人情——相互認識,這既不是親緣骨架,也不是文化故事,既不算鋼筋,也不算水泥。

那麼,我們生活於其中的這個現代社會,都是些什麼群?

當然不是原始社會的那種人情群。

那是什麼群?

故事群嗎?也不像。故事群是以“信仰”為紐帶的,我們今天信什麼?除了信“筷子”信“肉”還信什麼?

既不是人情群,也不是故事群,那是什麼?

利害群。

人類的結群史,故事群之前有人情群,故事群之後還有個利害群——前兩集尚未提及的第三種群。

人情群,故事群,利害群——手裡有了三個山楂球,按照歷史哲學的慣例,差不多就可以穿糖葫蘆了,就可以歷史性地排列山楂球之間的傳承秩序和演化機理了。

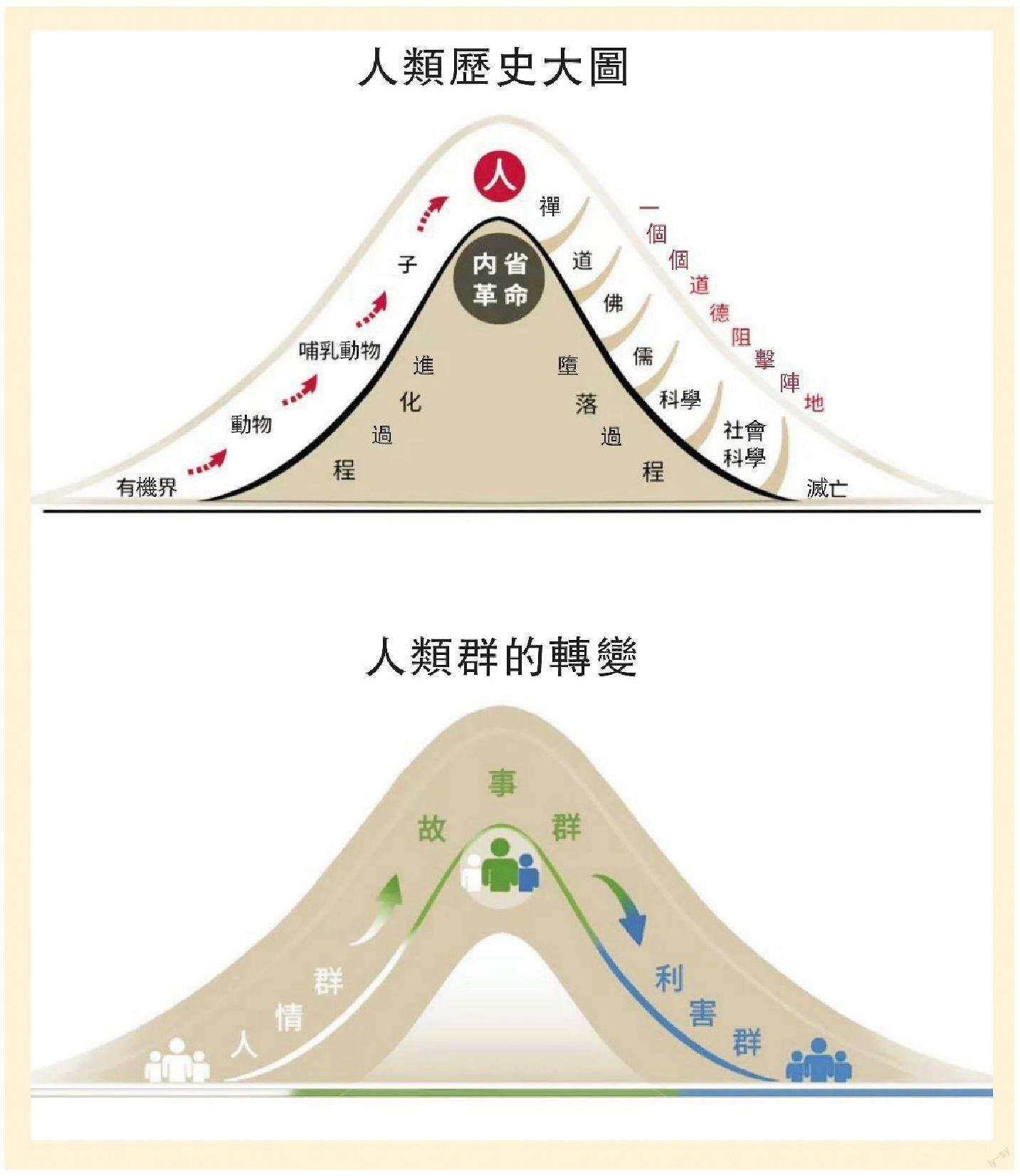

在寫《故事戰》之前,我寫了《內省革命》一文。前後腳寫的這兩篇文章,一僧一俗,看上去毫無關係,其實大大地有。人類的歷史,從“內省革命”的線索理解,有一個由上升到墮落的轉折,從“群際爭鬥”的線索理解,也有一個由上升到墮落的轉折。兩個轉折點是否重合,兩條線索在哪裡交叉,兩條線索有沒有平行影響,這些問題都可以去深入思考討論。

現在我們就正面來討論這利害群。先說定義。

利害群的定義不難下:自私的個人之間通過利益纏結而結成的群體。

展開一點說:利害群之成群,既不像人情群那樣以個人感情為紐帶,也不像故事群那樣以“相信某個共同的故事”為紐帶,而是以人與人之間的利益交換和相互利用為紐帶。一個利害群的成員,之所以屬於這個群體,之所以服從這個群體的規矩,是因為這樣對他本人最有利。他是為了自己的利益,而不是為了群體的利益,而為這個群體做事的。

人情群與故事群,各有其分親疏的依據,各有其鑒定自己人與他者的依據,各有其“親疏殼”的形成機理,那麼,利害群呢?利害群的群際歸屬由什麼界定?利害群的群際邊緣如何保持穩定?

靠利益約束。

叛群,跳槽,是有成本的。這個成本,包括“機會成本”與“會計成本”。一旦跳槽,在原群中累積的利益盡失,這是機會成本。會計成本就不必細說了,看吳三桂的下場,看明史的《二臣傳》對吳三桂的描繪就明白了。

美國電影《教父》中教父說過的話,“在這個幫派裡所有的人都是為錢而來的,他們的忠誠都是建立在這個基礎上的。”差不多也可以看作是利害群的定義。一個義大利黑幫,就是一個典型的利害群。

那麼,利害群的團結力、戰鬥力如何?讓它與人情群、故事群分別打打看,誰厲害?

原始社會有人情群沒有利害群,現代社會有利害群沒有人情群,關公戰秦瓊,打不著。與利害群並世而存的,只有故事群,戰鬥力比較,只能讓這兩家比。

一比,發現其中學問不簡單,把短期分析與長期分析都扯了出來。短期看,故事群打敗利害群;長期看,利害群戰勝故事群。怎麼講?一個故事群與一個利害群若擺開戰場打仗,利害群定然打不過故事群;然而,從歷史大趨勢看,故事群必然墮落成為利害群,即,利害群必然取代故事群而成為歷史的主流。打個比方,水和石頭打仗,短期看,石頭打敗水,長期看,水打敗石頭,就這麼個道理。

就團結力戰鬥力而言,當然是故事群的團結力最高,戰鬥力最強,它古打人情群,今打利害群。故事群打敗人情群的道理,赫拉利在其《人類簡史》中說得很明白了。故事群打敗利害群的原理,誰也不用說,看電影《突破烏江》就行,“北上抗日”的隊伍打敗“賞二兩大煙土”的隊伍,應當不需要費多少學術口舌去推理。

其實,細究起來,任何一個現代群落,其群性都是綜合性的,其中既有人情性,也有故事性,也有利害性。例如,北洋軍閥,主要是個利害群,一幫丘八強人湊到一起謀私利的。同時,它多少也是個人情群,沒有哪個研究北洋歷史的史學家會忽視北洋內部的人情關係。另外,這個群落也不是一點故事性沒有,它多少也算是“驅除韃虜,恢復中華”的一支方面軍,多少也為國家做了一點正事。

這樣一說,“人情-故事-利害”,三個概念的邏輯用途就拓寬了,它既是人類結群史上三個依序而生的“群種”,也是同一時間同一個群落中的三種“群性”——實體概念可以當屬性概念用,歷史概念可以當結構概念用。

這麼一用,我們的“群論”的史學價值大大提高。國民黨打敗北洋軍閥,共產黨打敗國民黨,原因無他,故事性高的打敗故事性低的——二十年代的國民黨比北洋軍閥故事性高,四十年代的共產黨比國民黨的故事性高。

1945年上半年,共產黨開七大,一個“團結的大會”,動大手腳,下大力氣,為黨再“加故事”,把個鋼筋水泥結構進一步打造得更加牢不可破;下半年,國民黨即開始了“五子登科”,把抗戰期間凝聚的“故事能”迅速地糟蹋乾淨,幾乎一夜之間,國民黨的主體群性就由故事群變成了利害群。然後,蔣介石便率領著這個利害群,扛著美國援助的飛機大炮,去挑戰那個故事濃度空前絕後的故事群去了。

研究群際爭鬥,很多人喜歡沙盤推演,要推演,用我這個沙盤最好——群性三分法,結構分析。推演的大原則是:故事性高的打敗故事性低的。其他那些人數、武器、錢財、糧草、天時地利GDP等等,不看也罷。淮海戰役時,蔣介石到徐州督戰,大發感慨:“當年北伐時我三萬軍隊打孫傳芳三十萬軍隊,所向披靡,今天這是怎麼了?”怎麼了?我們的“群論”可以幫他排疑解惑:北伐時,國民黨是個故事群,孫傳芳是個利害群,淮海戰役時,國民黨成了利害群,而對手則是個故事群。故事群打敗利害群,顛撲不破。

用這種方法論原則,不但可以理解歷史,還可以預測未來。當我們看到一個群落,“一人、一家、一團體、一地方乃至一國”(黃炎培·窯洞對),喪失了一切故事性,甚至連人情性都喪失淨盡,連親爹都罵,而成了一個徹頭徹尾、徹裡徹外的利害群的時候,便知道它情況不妙。

一個故事群可以很輕鬆地打敗一個利害群,但它很難防止自身墮落成為利害群——利害群必然取代故事群的歷史原理,埋藏在這個邏輯裡。

《內省革命》一文,是專講人類墮落的,讀《故事戰》得先從《內省革命》讀起,以便理解墮落力大於戰鬥力的道理。利害群是人類變壞的結果——隨著人類的墮落,利害群必然產生。利害群是壞人群。

“壞人”兩字挺難聽,別在乎,這裡的“壞人”不是從橫向的人際關係說的,而是從縱向的代際關係說的。不是說,你是壞人他是好人,而是說,人類一代不如一代,我們與我們的前輩比,是壞人。這個道理,《道德經》有經典表述:“失道而後德、失德而後仁、失仁而後義、失義而後禮”,生活在“德世”的人,比“道世”的人壞,生活在“禮世”的人,比生活在“義世”的人壞,今天的人,連“禮”都失了,當然就更壞了——是這個意思。孟子說“堯舜,性之也;湯武,身之也”,湯武,在我們眼裡已經是聖人了,可與堯舜比就是壞人。老子所看到的人類墮落史,到“禮”為止,若他能活到今天,就會看到,墮落並不是到禮為止,“禮”之後還有故事,墮落的線索還應繼續往下延,因為,顯然,今天,禮,也已經失了。失禮以後是什麼?“法”嘛。所以,他一定還會再加上一句“失禮而後法”。

禮與法有什麼區別?禮,約之以恥;法,約之以刑。禮世,人要臉,“千夫指”的力量就可以約束個人行為。而法世,則與馬戲團馴猴無異,一手拿糖一手拿棍,聽話吃糖不聽話吃棍,完全的利害制約,所以,才叫“利害群”。

很可能,利害群就是人類結群史的終極結局了,是最後的“群型”了,在這個群型裡,法律、規矩、制度、獎懲,就是結群的“糖”和“棍”。

法律、規矩、制度,這些,較之人情、信仰、故事,本是低俗的東西,前者是從後者墮落而來的,然而,低俗的東西較之高雅的東西,反而更有學術道道兒,更有研究天地,因為,這些東西,理性、邏輯、科學更能插得上嘴。於是,低俗的群型反而製造了更大的學術熱鬧——社會科學產生了。新群型催生了新學問。古代沒有社會科學,不是因為古人不聰明,而是因為古代沒有利害群,沒有研究對象,“學術鏡子”不會憑空產生。

本來,人和人不一樣,人文領域因而便被善惡、美醜、凡聖等話題佔據著,由此生長出了宗教、藝術、道德、哲學等思想花朵,那裡沒有社會科學生長的空間。現在好了,人和人都一樣了,都是自私人了,人與人之間的關係成為純粹的利益關係了,於是,人,像銀元、牛羊、糧食一樣,可以點數了,可以統計了,可以量化分析了,這樣一來,科學就有用武之地了,就可以用常規的科學方法來認識和解釋人類社會了,就可以為它設概念、建模型、造體系了,社會科學就產生了。

以經濟學為例。既然人都是一樣的自私人,所有的人都想賤買貴賣,那價格理論就好辦了,想貴賣的人有供應曲線,想賤買的人有需求曲線,兩條曲線一纏弄,價格理論就出來了。

再以法學為例。既然人都是一樣的自私人,所有的人都想最大限度地實現權利、最小限度地履行義務,那法學體系構建起來就容易了——權利是天賦的,義務是官賦的,“法無禁即自由”就好了嘛。

更以政治學為例。既然人都是一樣的自私人,所有的人都想把手中的權利轉化為權力,那麼,政治學在設計民主原則時就好辦了,一人一票,權利不就轉化成為權力了嘛。

等等。

如此,社會科學越來越花哨,越來越龐雜,越來越豐富,越來越迷人,社會科學家的思想野心也就越來越膨脹,其自我感覺便在這些“越來越”中悄然地發生了變化,開始幻想著把這“學術鏡子”反過來用作照耀人類生活的燈塔了。

五、利害群成了“制度”

自然科學與社會科學,有一個根本差異:自然科學有個“技術兒子”,社會科學沒有。飛機大炮原子彈是根據科學理論造出來的,科學的學術霸主地位,很大程度上就來自這“母以子貴”。而人類的社會生活,沒有哪個東西是社會科學發明的,也沒有哪個東西需要依賴於社會科學的指導才能運轉——國家、軍隊、采邑、寺廟、學校、法院、銀行、交易所、股份公司、人民公社……,所有這些都是歷史自己創造的,社會科學只是跟在屁股後面做出自己的理論解釋而已。

自然科學既能解釋也能創造,而社會科學卻只能解釋不能創造——社會科學家們不甘心于這種學術癟三角色,便聯手打造了一個光芒萬丈的概念,將之推上了人類思想史的大舞臺,這就是著名的制度。

從此,社會,已不僅是社會科學家的認識對象,而且也成了他的試驗室、手術臺。社會科學家不但可以冒充科學家,也可以冒充工程師了。社會工程的美麗學名叫制度設計。

扛著制度設計的如椽大筆,社會科學家要去創造歷史了。如何創造?利害群的基本構造原理擺在那裡——“放於利而行”(孔子),制度設計的思路因而就只能是“筷子—肉”的邏輯。可憐的人類,不知道自己已經在制度設計師們的圖畫中成了豬狗。

社會科學家不但相信制度可以人工設計,而且還相信,所設計的制度進一步可以用來解決社會問題,一切社會問題。

例如,市場制度。市場,本就是個產品交換的概念,而設計師們卻要用這個制度來掃蕩一切社會問題,即所謂全面市場化。政治、經濟、社會、司法、文教、衛生,一切領域,什麼都可以化進來。市場化的哲學基礎是:既然人人都是自私的,那就一切都可以用金錢關係來擺平。病人是自私的,醫生是自私的,那就用錢把他們捏在一起就行了嘛。家長是自私的,教師是自私的,那就也用錢為雙方接上頭就行了嘛。至於醫生如何借此敲詐病人,老師如何借此勒索家長,那也好辦,只一句“自由交易”就抹過去了——雙方是自願的嘛。

設計實踐日益豐富,設計師們的膽子也越來越大,自信也越來越強,一個重要的哲學信念從中衍生出來:制度決定論。一切社會要素和歷史結果,皆由制度決定。

社會由制度決定,而制度又可以人工設計——如此歷史觀,就把社會大廈從地上拔了起來,使之成了一個懸在空中的東西,一個隨風飄蕩的東西,一個任人捏造的東西。

拔掉了人類社會的自然歷史根基,也就拔掉了社會科學的學術根基。試想,起初,社會科學之所以敢於自稱“也是科學”,理由是它認為社會現象與自然現象一樣也是一種客觀存在物,也是由各種客觀因素決定的、不以人的意志為轉移的自然歷史過程,所以,值得研究,值得理解,所以,所得出的結論與自然科學的結論一樣,也是科學結論。而制度設計論與制度決定論結合起來,使人類歷史成了一個“以人的意志為轉移”的東西了,成了一個可以“因張而長因李而短”“因堯而存因桀而亡”的東西了,對如此對象的認識,當然就不能算是科學了。如此,等於是“社會技術”回過頭來把“社會科學”消滅了。社會科學對自然科學“母以子貴”的羡慕和追求,結果卻製造出了一個“以子殺母”的學術異化。

除了為害學術,制度主義還為歷史實踐製造了更多的的思想禍患:

如,自私無害論。制度既然是決定一切的,而制度又有優劣之別,於是便有了“只要有個好制度,壞人也能幹好事”的道德放水——自私是無害的,道德是無用的,重要的是制度設計。人類幾千年偉大的善惡教化事業,被社會科學家們小旗一揮,戛然叫停了。利害群得以結群的個人主義基礎,得到了正式的學術承認。

如,精神亂倫。制度既可以自由設計,則人類歷史就成了一個累積聰明的過程,隨著智慧不斷豐富,制度設計的辦法越來越多,越來越好,社會制度必然會不斷進化、不斷升級、不斷美好、不斷完滿,如此,人類的命運,沒有最好只有更好,越來越好,不斷進步。越來越好的人類社會必然是“唯新主義”,必然是“兒子比老子進步,後生比先生明白”——如此精神倫常的顛倒,為社會製造了空前的道德災難。

如,顛倒了狼羊的原被告地位。地理大發現,歐洲狼群大進軍,亞非拉一個又一個羊圈被開發出來,本來,在這個生存競爭日益激烈的地球上,在地球的道德法庭上,羊是原告,狼是被告,而制度主義與文明進步史觀相結合,把這個也顛倒了。國國之異,不再被看作是狼羊之異,而是和平競賽道路上的快慢之異,制度優劣之異。制度既有優劣之分,國家之強弱窮通又取決於其制度之優劣,而制度又是人工設計的,這樣一來,制度優劣之異必然會被進一步歸因於制度設計師的智愚明暗。於是,狼吃羊,那是賺了便宜又賣乖——文明戰勝野蠻,進步戰勝落後;羊被吃,那是吃虧賺埋汰——落後挨打,活該倒楣。由此製造出的意識形態勢能結構,足以陷羊國於萬劫不復。

狼到羊圈裡吃羊,把羊圈糟蹋得一塌糊塗,然後狼再回過頭來解釋這個一塌糊塗——因為羊圈沒設計好自己的制度,所以才一塌糊塗。尤其是,如果羊圈曾經進行過抗狼戰爭,那就正好,把屎盆子扣到它的領袖頭上——羊圈的一切災難,都源於這位羊頭兒設計的制度不好,與狼吃羊沒有關係。而這恰恰就是當今中國主流知識界為狼幫腔的主調兒。

如,顛倒了人間的善惡美醜。制度主義的最大邪惡,還不是它的和平競賽論,還不是它的自私無害論,還不是它的狼對羊錯論,而是它的歷史進步論——它把人類的墮落說成好事了。它把自私自利說成個性解放,把竭澤而漁說成經濟發展,把以強淩弱說成優勝劣汰,把以智詐愚說成是自由競爭,把“失禮而法”說成是制度完善,總之,它把人間的善惡美醜都顛倒了。

如此,利害群滋生出了社會科學,社會科學發展出了制度設計論,制度設計論演繹出了制度決定論,制度決定論顛倒了歷史的本質,把人類的精神世界攪了個稀巴爛。

冷眼看世界,不應該是這個冷法的。

在人類思想史上,有這樣一個社會科學流派,它也關心制度,也研究利益關係,也推崇經濟規律,也歡呼經濟發展,甚至,也認為歷史在進步,但它卻能在這些“世俗原則”的框架下,建立起了一套在哲學上、方法上、邏輯上、善惡美醜感覺上迥然不同於主流社會科學的歷史觀和制度觀。這就是馬克思主義。理解利害群,參考一下馬克思大有好處。

馬克思認為:討論人性是否自私,並無意義,因為,根本就沒有抽象的人性、自然的人性,人性永遠只是社會的、歷史的,有什麼樣的社會,就有什麼樣的人性,即所謂“人是社會的總和”。因此,當我們感覺到人似乎確實是自私的時候,那個“自私性”其實是那個特定的社會環境賦予人的,換個社會環境,人就可能成為另外一種人,表現出另外一種“人性”。因此,資產階級社會科學家從自私人假設出發研究個人與個人之間的利益關係,在基礎上就是錯的。在此基礎上去人工設計社會制度,更是錯上加錯。利益關係不是不能研究,經濟規律不是不存在,只是,不應當從個人關係的角度而應當從階級關係的角度去認識它。因為階級關係本身就是社會構造的主體骨架,它,對下決定“人性”,對上決定制度。制度是階級鬥爭的結果,是利益集團之間力量角逐的結果,因此,它不可能人工設計,它沒法人工設計,人世間從未有過人工設計的制度,古往今來,從來沒有,永遠沒有。沒有哪個人有本事可以為社會設計制度,因為,制度問題根本就不是個技術問題,而是個利益問題和力量問題。只有純技術性的東西才有可能“設計”,利益性、力量性的東西,只能在階級鬥爭中出結果。

列位看官,不管你有多少歷史知識,看了上面這段,你就憑自己的直覺,以“學術陪審員”的資格來評判一下,這制度設計理論與階級鬥爭理論,哪個更有智慧含量。

偉哉馬克思!用階級鬥爭理論把“制度設計師”踢出去,把利益關係的概念由個人關係“偷換”為階級關係——這一踢,這一偷,善與美出來了!人類,這醜陋的利害群,改變模樣了。“階級鬥爭必然導致無產階級專政,這個專政不過是達到消滅一切階級而進入無階級社會的過渡。”什麼叫“無階級社會”?就是沒有剝削、沒有壓迫、按需分配的美麗的大同世界。看,這善這美!而這善這美竟是鬥出來的,而且是利益鬥爭鬥出來的——如此的學術神筆,真是令人歎為觀止!那些對階級鬥爭怕得要死恨得要命者,且請來看呀,“無產階級只有解放全人類才能最後解放自己”——原來,階級鬥爭可以這樣美!

若問馬克思主義是否是真理,可以斷言,不是。世間任何學術都不是真理,包括科學,越是大科學家越明白這一點。人,睜著個大眼睛去看宇宙,想把宇宙看個底兒掉,那是坐井觀天,那是不自量力,那是妄自尊大,那是癡心妄想。人類靠眼耳鼻舌身意這六個愚蠢的東西看來的、用自己那笨拙的語言組織出來的理論體系,是不可能把宇宙實相和歷史實相看透說透的,誰也不能,誰也沒那本事。世間沒有真理。

然而,世間沒有真理,人心卻可以有善理和美理。找真理,得到身外去找,找善理美理,到自己心裡去找就行。假如,有這樣一種人,他在自己的心裡找到了美找到了善,慈悲心使然,他想把這善這美散發給、傳導給、沁潤給、感染給全人類。而此時的人類,正在大興科學,大興邏輯,大興實驗,大興到身外找真理,除了理性的話語,其他什麼話它都已經聽不進去了,宗教變質了,藝術變味了,哲學去給科學當跟班了,此時,他該怎麼辦?辦法是,也創造一種科學,也創造一套邏輯,然後把自己的美自己的善,揉進這個體系裡,說給人類聽,借此,把善與美的清風吹一些到利害群的大糞坑裡。

從這個角度理解一下馬克思主義,如何?

世間無真理,但學術有責任。責任即真理。責任是學術的真理,是學者的真理,也是英雄的真理。而責任,永遠是時代的,只能是時代的,你生活在哪個時代,你就擔起那個時代的責任,而且只能擔起那個時代的責任。沒有人可以擔起永恆的責任,上帝也不能。馬克思擔負的,也只是他的時代的責任。歷史已經滑入利害群的泥潭,人類正在向禽獸回歸,馬克思不同於孔子,他沒有驚呼“禮壞樂崩”,沒有大罵“亂臣賊子”,沒有試圖硬生生地把社會往回推,把歷史往回扛,而是“淈其泥而揚其波”(《楚辭》),用他那無與倫比的學術功力,以他那出神入化的學術操作,履行了他的時代責任。

馬克思主義不是對的,而是善的和美的。

如果當初我們能用這樣的態度來理解孔孟之道,就不會有那場萬惡的“砸爛”運動了。

馬克思講鬥爭能講出善講出美來,實在是高,但他還不是最高的。最高的境界是,幹鬥爭也能幹出善幹出美來,而且是更大的善更大的美。與天鬥、與地鬥、與人鬥,靈魂深處爆發革命,狠鬥私字一閃念,鬥私批修,翻江倒海,吞天吐地,已然是神明的功夫了。

人類在墮落,這誰也阻擋不住,各路菩薩所能做的,是展開各種形式、不同景象的墮落阻擊戰,這是“善為道者”(《老子》)真正的責任所在。