【客座】

2023-09-15

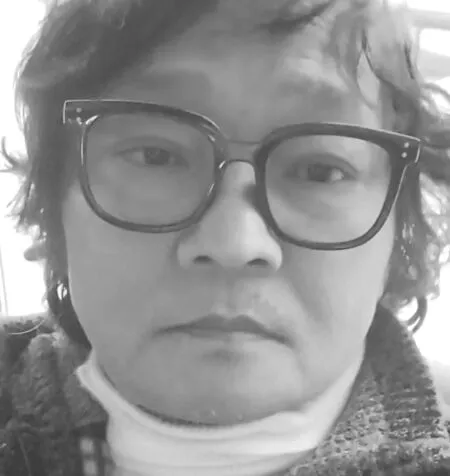

李亚伟

LI YA WEI

李亚伟

源源不断地展现出创新精神

尚仲敏是二十世纪八十年代大学生诗歌最具代表性的诗人,尽管他成名很早,但他独特、智慧的诗歌作品一直源源不断地展现出他的创新精神。他的诗歌文本既立足当下,又肩负着先锋精神,这样的写作状态和文本品质是当代诗歌非常稀缺的样本。

于坚

YU JIAN

于 坚

“直说”需要很大的勇气和才能

尚仲敏是口语诗人。口语,就是拒绝隐喻,拒绝言此意彼,直说,信任语言本具的深度。在一个隐喻根深蒂固的传统里,“直说”需要诗人很大的勇气和才能。四十年前,尚仲敏还在重庆大学读书的时候,我们就开始通信。他和燕晓东一起办了《大学生诗报》。许多人都失踪了,写不下去。口语不是那么容易写的,永远要有激情并朴素自然而不做作。这是对诗的高级要求。造句容易,写得像是本来就有,自然流露相当难。尚仲敏的口语诗很有感觉。有无感觉是我判断诗的标准。无论如何解释,辩护,没感觉,味同嚼蜡,等于零。我们时代大多数诗人并不自信,尚仲敏从不自吹自擂,也不拉帮结伙,不立旗号。桃李不言,下自成蹊。他是自信的,自在的,理直气壮的。这部诗集的出版证明了这一点。

杨黎

YANG LI

杨 黎

英雄本色

尚仲敏是汉语诗歌的口语缔造者。作为口语的三个特点,尚氏诗歌在开创深入和把握分寸上,均表达出了超乎常人的能力。

首先,作为口语诗歌的第一个特点,就是有故事性。尚仲敏的诗歌,与真正优秀的口语诗歌一样,不是以言说和抒情为重点,而是超越简单的表达,直接深入故事,直接陷在故事里面,成为故事的本身。其次,口语诗歌的特点,在故事之外,更注重语言本身的细节性。细节,使口语生动,同时更使口语真实。比如他非常著名的 《桥牌名将邓小平》,就是靠语言的细节而打动人。他沉默,只计算着手上的牌。这一细节,简直就是口语诗歌的灵魂所在。说句实话,一首非口语诗歌,是感觉不到语言在口语和非口语之间的价值差的。除了口语诗歌的故事性和细节这两点外,其实尚氏口语还有最后一个特点,就是他的人文情怀。建立在个人独有的语感之上,但又属于江湖恩怨的语言路径,实实在在的个性叙述。尚仲敏的语言,有上海滩风味,更近口语,更近人味。

现在,真正的口语写作正在接近现代汉语写作的本色。但口语写作作为纯粹的诗歌追求,短说是近四十年的事情,其实却是从新文化就开始的中国现代化变革。它经历了黄金十年,随后汉语的发展几经沉浮和迷茫。只有到了二十世纪八十年代,其实就是口语诗歌的出现,才意味着汉语的现代性终于登堂入室。而诗人尚仲敏,是这段历史成就最为突出的推动者、参与者、评论者和实验家。

将他同时代的诗人们相比,比如,他比于坚更开门见山。如果说于坚的口语是从非口语开始,甚至在过程中也有反复,那么尚仲敏却一开始就坚定使用口语写口语,一直到《只有我一个人在场》。这近四十年的诗集,全部呈现的都是他的口语追求。

与韩东相比,他更自觉和主动。如果说韩东的诗歌是口语写作的精品,那尚仲敏的却有去精品的努力,词语范围更加广泛。当然,这样的比较不是比好坏,而是比差异。

与李亚伟相比,尚诗尖锐但不失精致,没有莽汉那么多的粗糙和修辞。特别是排比和幽默。他们都幽默,李诗幽默显而易见,而尚仲敏的幽默却需要想一想,具有智力要求和社会见识。

尚仲敏是“非非”诗人,是他把口语深入到“非非”里面,使“非非”能够成为第三代人的诗歌,而不是像“非非”构建时所要做的形而上的语言纠缠。置身当下,渴望生活,是尚仲敏口语写作的必然性。

一句话,尚仲敏的口语写作是必然的。他生长于二十世纪六七十年代。而他的青春期,看的是《上海滩》,追寻的是江湖情仇。在他的作品中,他几乎是第一个把伟人平民化写作的人。著名的桥牌名将、卡夫卡和卡尔·马克思。而现在,他的人物与他一样经历了改革开放的洗礼,人世间那些内心的浅薄和经历的复杂,也像他一样,感叹和沉默。也就是说他很像不认真,其实不是。

《只有我一个人在场》有尚仲敏热爱和从小追求的英雄本色。他更为复杂的内心世界,其实也都被他的这些外表深深掩藏。

所以我相信,他还有很大的期待。这个期待,是口语诗歌的本命,更是诗歌口语化所深刻的价值。除了口语,任何写作,都解决不了这个问题。换句话说,诗歌的口语之争,实际指向的是才华之争。

何小竹

HE XIAO ZHU

何小竹

拒绝加入合唱

其实,我也是读尚仲敏的诗长大的,尽管他比我小一岁。当时在重庆建院(现重庆大学建筑学院)读书的我的老乡孔川在暑假带回一张报纸《大学生诗报》,主编除了阿敏,就是尚仲敏,上面有他本人的诗,以及于坚和韩东的诗。那是1984 年或1985 年,我二十岁刚出头。后来,1986 年,我们共同成了“非非”的成员,在《非非》创刊号上,读到了他的《桥牌名将邓小平》《钢铁就是这样炼成的》《卡尔·马克思》《致卡夫卡》等后来成为名篇的诗作。他是“口语诗”的开创者之一,明确提出否定“朦胧诗”的口号(“打倒北岛”),用自己离经叛道的诗和极端尖锐的文章为“第三代”先锋诗歌摇旗与开路。他在成都送仙桥水电校的单身宿舍是我二十世纪八十年代到成都的落脚点之一,我们整夜聊诗,饿了就用电炉子煮面吃。那时的他,意气风发,目中无人,个子不高,却长着“一张大师的脸”(引自他自己的诗句)。

现在,他依然意气风发,目中无人,只是“大师的脸”上多了许多包容与祥和,而把犀利与叛逆保留在诗中。这是一种现场写作的诗,就好像他随时盯着这个时代的舞台,看你们这些演员拙劣和可笑的表演,并适时地予以批评和嘲笑。他知道自己做不了这一台戏的导演,但捣乱和起哄是能够的。

拒绝加入合唱,这是我对仲敏诗歌最敬佩之处。

吉木狼格

JI MU LANG GE

吉木狼格

他越任性读者越喜欢

现实中的尚仲敏和所有的人一样,都有应酬的时候,只在一个地方他不应酬,从写第一首诗到现在,他坚持把他的全部真诚用在诗歌上,他以人类社会一分子的身份写诗,从不把自己拔高、拔出,乐在其中,他的诗就是他的所见所闻、所思所写,让人倍感亲切,温暖而有力。当然真诚不是他诗歌的全部,甚至也不是一部分,仅仅是出发点。我永远不会在乎诗人写什么,只在乎怎么写,因为“怎么写”才是诗的全部,至于写什么,都不会超出人类文化的总和,即不会超出已知。也只有“怎么写”才可能让创作成为创作。

尚仲敏的诗,一看就是尚仲敏写的,他用独有的情趣和语言方式让我们看到了他与众不同的诗歌创作。尚氏幽默在他的诗中随处可见,他明明在写自己的诗,说自己的话,借机嘲讽一些人,这些人却更喜欢他的诗。一句话,他越任性,读者越喜欢他,也许这正是诗歌的魅力所在。

倡导用口语写诗,是尚仲敏永不放弃的诗歌理念,从二十世纪八十年代到今天,他始终坚持用口语写诗,鲜活而独特。在诗歌写作上,“口语”对应的是“书面语”,也就是用汉语翻译外国诗形成的传统,即“翻译体”。在这个传统的影响下,许多人坚信诗歌只能用书面语来写,否则就不是诗。尚仲敏刚好相反,他认为诗最大的魅力就在于创新,在于创新带来的独有。继承传统最好的方式恰恰是反叛传统。书面语是传统,是过去的语言,它的生命存在于对过去的欣赏中,而不在现实的创作上。口语永远是最新的,它在每一个当下,因而用口语写诗,才谈得上创作,起码具备了创作的前提。尚仲敏用他的口语写出一首首与众不同、独一无二的好诗,但他总说:诗不好写啊。是的,特别用口语,失之毫厘,谬之千里。

二十世纪八十年代大学生诗派的领军人物尚仲敏九十年代下海,从此离开了诗歌,别人是什么感受我不知道,但我作为他的老朋友,心里满不是滋味,问他为什么,他总是笑而不答,问急了便说要写的、要写的,一看就在敷衍我。除了八十年代那些不算太多的诗篇,难道我再也看不到一个天才的新作了吗?时间一晃二十年过去了,我都等老了,还是没有看到他的哪怕一首新作,我决定找他好好谈一谈。在瑞升步行街的露天茶坊,那天的天气很好,成都居然出太阳了,我约尚仲敏喝茶,按老规矩先下围棋,我心里装着诗,连输他两盘,他得意地说,你今天状态不好啊。满怀心事的我,状态能好吗?我撇开围棋说,你有二十年没写诗了吧,你就跟我透个底,你还写不写?他依旧敷衍我:要写的、要写的。我问什么时候写?他说快了、快了。我说这样吧,你只要写一首诗,我就杀一头牛招待你。我一急把一个彝人的本性暴露无遗。也不知是我的话起了作用,还是作为诗人——虽然他已是成功的商人——诗歌又回到他的身体里,没过多久,他重新开始写诗了,而且一发不可收,写了许多首。和八十年代少年人的天马行空相比,如今的他更关注生活的细节,笔下那些具体的事物,不仅不沉闷,反而令人回味无穷。重新写诗后,他显得更加从容,更加游刃有余。我必须向尚仲敏提出,我只欠他一头牛,而不是一群牛。不管他写了多少首诗,我的目的达到了,承诺也要兑现。我们共同的朋友、另一位诗人周亚平提议,为尚仲敏的重新写诗,搞一场一头牛诗会,我坚决同意,让我纠结的是,一头牛诗会是在成都举办,还是去凉山举办,这是一个问题,我得同尚仲敏商量一下。

柏桦

周东升

BAI HUA ZHOU DONG SHENG

柏 桦、周东升

边走边说

尚仲敏扬名于二十世纪八十年代,他一出现就完全与众不同,给人印象深刻。尚仲敏有一个很重要的诗观:“口语诗是一种老实厚道的诗。”他写的诗不仅仅老实厚道,而且还有很多其他品质。前不久我读到了他刚出版的一本新诗集《只有我一个人在场》,如同看一部紧张的侦探小说。仲敏的生活真是处处都是诗,无时无刻不是诗,可以毫不夸张地说,他浑身都是诗。即他发现诗意的触觉、嗅觉,感觉简直是十分惊人,只要他愿意,他可以把他每一分钟的生活都写成诗。而这样写诗的手腕和眼光是罕见的,我在仲敏的身上看到了这一点。他的诗口语,机智,亲切,有事实,有来处,有生活,有余味,以小博大,耐人寻思,更耐人惊叹,说他开一路新诗风,完全实至名归。

尚仲敏有一首小诗《边走边说》,生活日常的边走边说,它本来是那样容易被人忽略,谁会注意呢?如我前面所说,生活中的点点滴滴,他都可以用诗意的眼光去打量它、发现它、说出它。而“行走”这个主题也是我一贯偏好的主题,不然,我怎么会写有一长篇《知青散步记》呢。无独有偶,我又读到了他另一首更令我惊艳的行走诗——《雨中的陌生人》。平凡的生活中到底有着怎样的神秘?那个行走在雨中的人是个什么人?晚归人,失意人还是特务(联想到作者幼时的理想是当一个特务)?他为什么深夜独自在雨中行走?在窗口观望的人已为我们说出了答案:“星座不合是个大问题”,那似乎又是个戴望舒笔下雨巷般的失恋人?

“边走边说”不仅是尚仲敏的诗意发现,也是一种发明,一种机智的即兴的诗意发明。发现意味着生活中的诗意被诗人挖掘出来,诗人有他独特的审美眼光,善于从川流不息的生活中采撷诗的珍珠,像是经验丰富的果园工人,一眼就能认出成熟的果子,并摘到果篮里。发明意味着无中生有或者有中生有,总之要创造出一种世间原本没有的东西。尚仲敏的写作二者兼有,比如《雨中的陌生人》就是发现,它发现了平凡生活的一个神秘裂隙,当“你”用“星座不合”的玄学去解释、去缝补这个裂隙时,又制造了更多的神秘。正是这波纹般荡开的神秘,使庸常的生活重新变得丰富、有意味。

也许尚仲敏发明诗意的能力更值得讨论。如果说他开了一路新诗风,那么,这个“新”字主要就体现在他的发明上。尚仲敏善于利用稀松平常的细节和语词,制造一个出人意料的、幽默的又意味深长的判断,这需要怎样的机智和即兴能力呀!这就是一种诗意发明的能力,生活中原本没有,诗人凭空制造出来,又把它注入平淡的生活。

很少例外,尚仲敏的诗大都写得轻松活泼。有时候,他要发明的就是一种快乐。这时,对于他,诗的本质就是快乐,也可以说,诗即语言的快乐。也许有人会质疑,但我们无须引经据典去论证。这世间有苦大仇深的诗,有高深莫测的诗,理应也有专写快乐的诗。它通过笑声使生命暂住,使生命在刹那间获得解脱。

尚仲敏的“边走边说”展示了一种即兴写作的机智风格。所谓即兴,也就是即景抒情或因事立题、即事名篇的写法。尚仲敏对诗歌抒情向来持有异议,因此他的即兴写作极少抒发胸臆,而多采用叙事的写法。他所写之事通常是社会时事或日常生活中的习见之事,诸如抽烟、喝酒、购物、朋友交往……叙述直白,才思机敏,不落刀削斧凿的痕迹,总是给人一种即兴写作的轻松感(当然,行家里手都清楚,那种看似自然的字句安排和水到渠成的起承转合,一定来自精心的打磨)。

说尚仲敏的写作具有即兴写作的风格,主要是想说他的写作与生活之间的关系。因为即兴是一种诗性随时在线的状态,它表明诗和生活时刻在关联着,时刻在发生化合作用,并相互改变着。这正应了张枣后期念兹在兹的一个重要诗歌命题:“如何使生活和艺术重新发生关联?如何……重返和谐并与世界取得和解?” 也许尚仲敏的诗风不合张枣的口味,但可以肯定的是,尚仲敏的写作一定能提供某种启迪。

对于尚仲敏,诗不外在于生活,也不大于生活,诗“是生活的一小部分”,写诗就是一次次缘事而发的即兴闪光。同时,正是因为热爱生活,才热爱写诗,又因为热爱写诗,更加热爱生活。这样的诗歌观念,决定了尚仲敏的写作始终有轻松的姿态和无焦虑的心态,也决定了他的诗歌幽默却绝无尖刻,反讽但带有善意。

当然,尚仲敏“边走边说”的即兴风格并不失之于即兴写作的简单,虽然他总是把诗歌写出简单明了的效果,但这样的写作绝不简单。在尚仲敏的写作过程中,机智主要表现在戏剧性效果的制造上,有时是靠语言的歧义、错位和跳转,有时依赖情节的逆转或戛然而止,有时则凭借一个活灵活现、忍俊不禁的戏剧性情境。这都是尚仲敏的拿手好戏,也是公开的诗艺秘密。比如《明月照大江》,在前文的平铺直叙后,突然一转:“我只好回复他/它横任它横/明月照大江”,戏剧性出其不意地爆发出来,令人欢乐。《追星》的结尾是一个戏剧性的情节逆转,“他以为我要找他签名/我说,把你裤子拉链拉一下”。倘若不存偏见,你会发现,这样写,并不俗,它善意地打开了生活中有趣的一面。