负面评价恐惧与强迫性购买:物质主义的中介与特质敬畏的调节作用 *

2023-09-14李雪欣

张 正 李雪欣

(辽宁大学商学院,沈阳 110136)

1 引言

近年来,随着消费主义的发展与信贷产品的普及,强迫性购买这一不良的消费成瘾行为已成为值得关注的社会问题。强迫性购买(compulsive buying)指个体缺乏对购买冲动的控制而表现出的慢性的、重复性的购买行为,并会逐渐演变成应对消极情绪或事件的第一反应(O’Guinn & Faber,1989)。它包含三个特征:无法抵抗的购物冲动;失去对购买行为的控制;即使购物已经给个人造成了负面影响,却依旧不断购物(Dittmar, 2005)。它虽然可以在短期内满足个体情绪修复的动机,但从长期来看却会带来潜在的可怕后果,如抑郁、人际关系危机、家庭债务和法律问题(丁倩等, 2019)。据估计,在美国普通成年人群中强迫性购买的流行率约为5%(Black, 2022),而在中国这一比率曾高达29.1%(He et al., 2018)。鉴于强迫性购买的危害性和高发率,探索强迫性购买的成因与干预措施至关重要。

关于强迫性购买的成因,前人更多地从个人特征层面的因素进行讨论。病态人格(Harnish et al.,2021)、童年虐待(Kaur & Mearns, 2021)等容易产生慢性痛苦的易感特质都是引发强迫性购买的重要诱因。与此同时,“社恐”是当代中国青年常见的消极心态,负面评价恐惧作为该类人群的显著特征(王水雄, 2021),会导致个体做出酗酒、饮食失调、网络过度使用等不良行为(彭顺 等, 2020;Leary et al., 1994)。强迫性购买同这些行为一样有着非理性且冲动的特点,目前已有研究初步揭示了负面评价恐惧与强迫性购买之间的关系。例如,Roberts 等人(2014)以美国成年人为对象,发现权变自尊会通过负面评价恐惧促进强迫性购买。Biolcati(2017) 对意大利成年人的调查也表明,负面评价恐惧与强迫性购买正相关。但这些研究均开展于西方发达国家,而且仅停留于负面评价恐惧与强迫性购买的直接联系,没有对其内部作用机制进行探讨,也缺乏对干预措施的充分发掘。那么,负面评价恐惧对强迫性购买的影响是否也适用于中国情境?其内在心理机制是什么?该影响会在什么边界条件下受到抑制?这些都是亟需解决的问题。因此,本研究将在已有研究的基础上进行拓展,并围绕以上问题进行深入剖析。

负面评价恐惧(fear of negative evaluation)指个体在社会情境中对外界可能给予的负面评价的担忧与恐惧,是社交焦虑的核心特征(Weeks &Howell, 2012)。高负面评价恐惧的个体往往存在着消极的自我评价,并认为别人对他也有着同样的消极看法(Naidu et al., 2023)。以往研究指出,消极自我评价会让自我成为注意力的焦点,这种强烈的自我觉察伴随着不良的情绪体验,会让个体的思维模式变得具体而短视,最终通过冲动的、非理性的行为进行自我逃离(Baumeister, 1991)。所以,高负面评价恐惧者往往会根据潜在的负面评价而觉得未达到标准(刘洋, 张大均, 2010),由此所产生的对自我形象的过度关注以及忧惧的消极情绪,可能会导致个体通过强迫性购买来逃避痛苦,不断借助具有享乐性价值的购物活动来获得暂时的情绪解脱(Tarka et al., 2022)。以往研究也发现高负面评价恐惧者会更加倾向于进行强迫性购买(Biolcati, 2017),会对咖啡、音乐会门票等享乐性消费品产生更大的强迫性购买倾向(Roberts et al.,2014)。因此,本研究提出假设H1:负面评价恐惧正向预测强迫性购买。

物质主义(materialism)是一种强调物质财富对个人重要程度的价值观(杨宝琰 等, 2021)。物质主义水平较高的个体倾向于将物质占有作为生活的中心、幸福的来源以及成功的标准(Richins,2004)。按照物质主义的匮乏假设,低自尊、自我概念不清晰等产生的自我匮乏感会促使人们把物质作为一种补偿措施来获取价值感(Kasser et al.,1995)。Chang 和Arkin(2002)的研究表明,对社会规范过分敏感所带来的自我不确定感会导致个体追求物质主义,所以对他人看法过分敏感所引起的负面评价恐惧可能也是导致物质主义的前因。此外,物质主义有着建构和维持自我的功能,可以作为自我提升的工具来满足个体建构身份信号的动机(Shrum et al., 2013),所以高负面评价恐惧者可以借助物质主义来应对威胁并呈现更积极的社会形象。另一方面,以往研究证实,高物质主义者会经常通过消费和替换商品来体现自我价值与人生意义,会不断产生物质需求从而陷入强迫性购买(Tarka et al., 2022)。因此,本研究提出假设H2:物质主义在负面评价恐惧和强迫性购买之间起中介作用。

自我意识理论认为,客体自我意识状态与主体自我意识状态是互斥的。人们会在注意力集中在自己身上时评价自我与标准之间的差距,这时“我”成为了被自我意识评估的客体;而当注意力转移到外界时,会感知到自身是观察和行动的主体,减少自我评价(Duval & Wicklund, 1972)。高负面评价恐惧者会将周围人视作自己的观众(刘洋,张大均, 2010),会把更多的注意力集中在他人眼中的“我”身上,时常处于客体自我意识状态。在该状态下,对公众自我的高度关注极易出现达不到标准的消极想法,并容易产生自我导向的物质主义倾向与强迫性购买以实现自我提升或自我逃离。那么,鉴于客体自我意识状态和主体自我意识状态的互斥性,将注意力转移到外界将有助于抑制负面评价恐惧导致的不良后果。本研究认为,提升特质敬畏将起到这样的作用。

敬畏是人们在面对宏大、非凡的,以及超出以往经验范围的事物时产生的复杂情绪(Keltner &Haidt, 2003),壮美的景观、宏伟的艺术品、非凡的领袖等都可以激发敬畏(Chen & Mongrain, 2021)。敬畏体验会将注意力从自我身上移开,转向外部更宏大的事物(赵小红 等, 2021),减少对自身利益的关注。特质敬畏(dispositional awe)反映了个体感受敬畏体验的倾向差异,特质敬畏水平越高的个体在生活中会更频繁地感受到敬畏(Zhao et al.,2019)。因此,特质敬畏的提升会让个体更多地处于主体自我意识状态,这无疑将阻断高负面评价恐惧者想要通过物质主义与强迫性购买实现自身利益的需要。

此外,特质敬畏能够激励亲社会倾向,使人们在独裁者游戏中更乐于分享(Piff et al., 2015),提升人们向慈善机构捐钱、帮助陌生人的意愿(Jiang &Sedikides, 2022)。由此可见,经常体验敬畏将会增强个体的社会连接能力,而这种外向化能力与自我导向的物质主义价值观是明显相对的。同时,以往研究亦发现特质敬畏可以通过降低物质主义来增加人们的主观幸福感(Zhao et al., 2019),能够提升人们的精神追求来降低物质需要与炫耀性消费(Hu et al., 2018)。所以,提升特质敬畏有可能缓解因负面评价恐惧而产生的物质主义与强迫性购买。循此逻辑,负面评价恐惧通过物质主义对强迫性购买的影响同样会随着特质敬畏的提高而不断减弱。因此,本研究提出假设H3:特质敬畏负向调节负面评价恐惧与物质主义、负面评价恐惧与强迫性购买之间的关系,以及中介模型的直接效应与间接效应。

综上,本研究建立了一个有调节的中介模型(见图1),探讨在负面评价恐惧与强迫性购买之间,物质主义的中介与特质敬畏的调节作用。

图1 研究模型

2 研究方法

2.1 被试

分两阶段收集数据,共收集有效问卷986 份。第一阶段在辽宁省某高校使用分层随机抽样对5 个专业的532 名大学生进行调查,共收集有效问卷491 份,有效回收率92.29%;第二阶段通过数据收集平台(Credamo)对全国范围内的成年群体进行线上施测,共回收问卷数据546 份,剔除51 份无效问卷(未通过甄别题、答题时间过短与明显有规律作答) 后,得到有效问卷495 份,有效回收率为90.66%。在全部有效样本中,男性437 人,女性549 人;平均年龄为23.02 岁(SD=4.37 岁)。

2.2 研究工具

2.2.1 负面评价恐惧

采用Roberts 等人(2014)改良的简版负面评价恐惧量表,由8 个题目组成。得分越高,个体对负面评价的恐惧程度越严重。验证性因素分析结果为:χ2/df=4.01,RMSEA=0.08,SRMR=0.02,CFI=0.98,TFI=0.97。量表的Cronbach’s α 系数为0.95。

2.2.2 物质主义

采用Richins(2004) 修订的简版物质主义量表,由9 个题目组成。得分越高,物质主义水平越高。验证性因素分析结果为:χ2/df=4.77,RMSEA=0.08,SRMR=0.05,CFI=0.96,TFI=0.94。量表的Cronbach’s α 系数为0.85。

2.2.3 强迫性购买

采用Ridgway 等人(2008)编制的强迫性购买量表(RCBS),由6 个题目组成。得分越高,进行强迫性购买的趋势越严重。验证性因素分析结果为:χ2/df=2.20,RMSEA=0.07,SRMR=0.04,CFI=0.97,TFI=0.95。量表的Cronbach’s α 系数为0.91。

2.2.4 特质敬畏

采用Shiota 等人(2006)编制的特质积极情绪量表中的敬畏分量表,由6 个题目组成。得分越高,就会越频繁地感受到敬畏体验。验证性因素分析结果为:χ2/df=3.79,RMSEA=0.07,SRMR=0.04,CFI=0.96,TFI=0.93。量表的Cronbach’s α 系数为0.76。

2.3 研究程序与数据处理

各问卷经过严格的先翻译、再回译的方法进行了本土化处理,均采用李克特七级计分,1 表示“非常不赞同”,7 表示“非常赞同”。为了保证问卷的回收质量,问卷的指导语阐明了调查的自愿、匿名性、保密等原则。采用SPSS 27.0 及PROCESS 4.1 处理数据。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman 单因素检验法,发现特征根大于1的因子共4 个,第一个因子解释了32.82% 的变异,小于40%的标准。故本研究的数据不存在严重的共同方法偏差。

3.2 描述统计与相关分析

各变量的总分均值、标准差及相关系数见表1。结果显示,负面评价恐惧、物质主义与强迫性购买两两显著正相关,特质敬畏与物质主义、强迫性购买显著负相关。此外,按照He 等人(2018)推荐的分界点,全样本中强迫性购买总分达到29 分及以上的占比为15.11%。在线下学生样本中,该比例为8.94%;在线上成年人样本中,该比例为21.21%。

表1 各变量的描述统计与相关分析结果(n=986)

3.3 中介作用检验

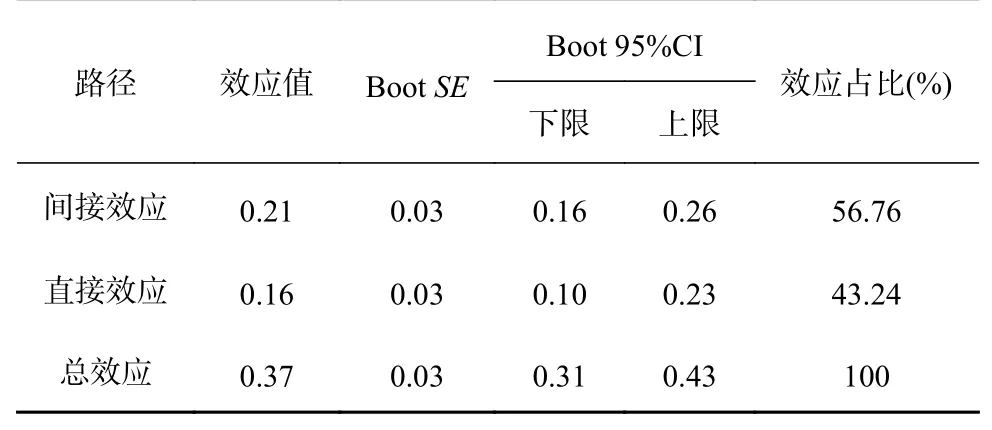

首先,利用PROCESS 的Model 4,将性别、年龄作为控制变量,检验物质主义在负面评价恐惧与强迫性购买之间的中介效应。结果显示,负面评价恐惧显著预测物质主义(β=0.54,SE=0.03,t=20.14,p<0.001)与强迫性购买(β=0.16,SE=0.03,t=4.97,p<0.001),物质主义显著预测强迫性购买(β=0.38,SE=0.03,t=11.64,p<0.001)。同时采用偏差校正的Bootstrap 方法(重复抽样5000 次)检验中介效应发现(见表2),间接效应值为0.21,95%CI 为[0.16, 0.26],不含0,说明物质主义起到了部分中介作用。

表2 中介效应的Bootstrap 结果

3.4 有调节的中介模型检验

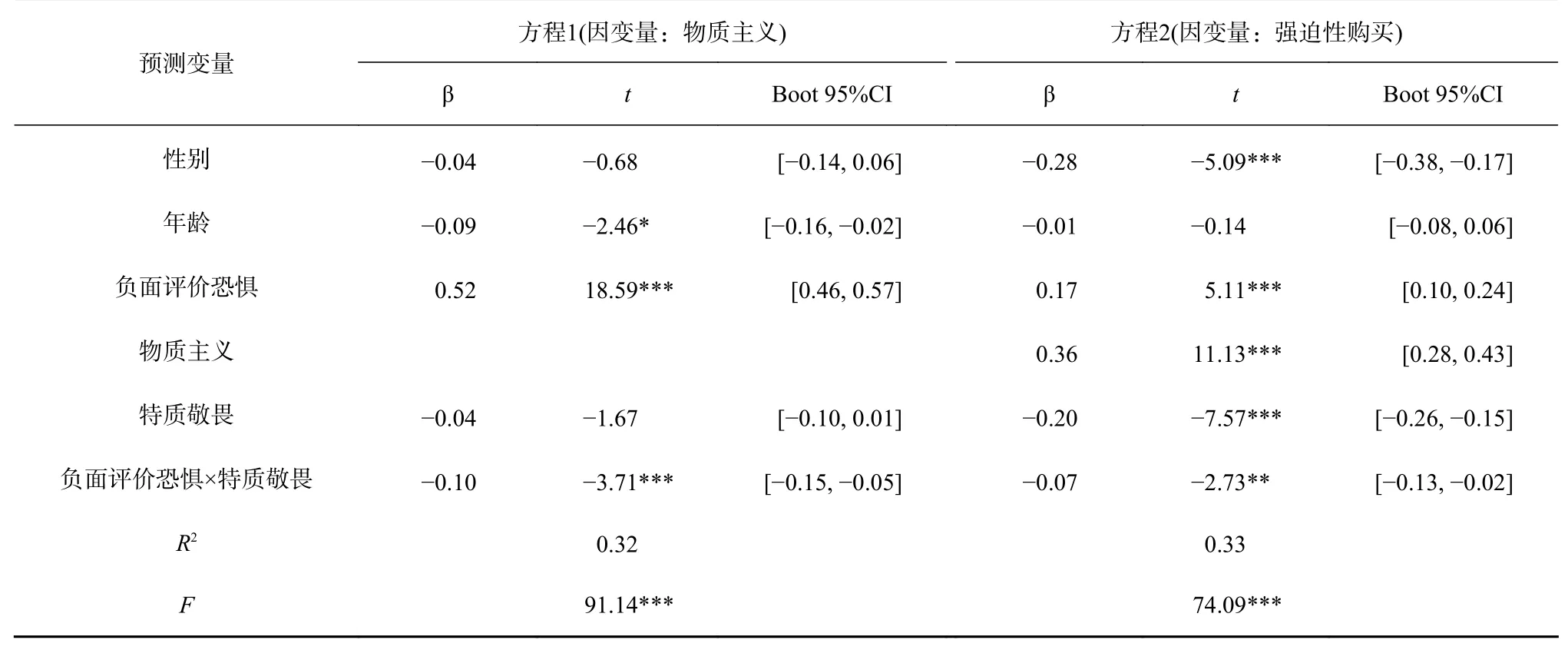

接着采用PROCESS 的Model 8 检验特质敬畏的调节作用。结果表明(见表3),在对数据进行标准化处理并控制性别、年龄之后,负面评价恐惧与特质敬畏的乘积项对物质主义(β=-0.10,SE=0.03,t=-3.71,p<0.001)和强迫性购买(β=-0.07,SE=0.03,t=-2.73,p<0.01)的预测作用均负向显著,说明特质敬畏在负面评价恐惧与物质主义、负面评价恐惧与强迫性购买的关系中起到了负向调节作用。各路径的系数检验结果见图2,括号内为总效应。

表3 有调节的中介效应检验

图2 路径系数检验结果

再按照特质敬畏的M±1SD分组进行简单斜率分析。结果显示(见图3),低特质敬畏时,负面评价恐惧正向预测物质主义(β=0.61,SE=0.03,t=18.87,p<0.001);高特质敬畏时,预测作用变小(β=0.42,SE=0.04,t=9.80,p<0.001)。同样,低特质敬畏时,负面评价恐惧正向预测强迫性购买(β=0.24,SE=0.04,t=6.24,p<0.001);高特质敬畏时,预测作用变小(β=0.09,SE=0.05,t=2.08,p<0.05)。说明随着特质敬畏的提升,负面评价恐惧对物质主义和强迫性购买的预测作用逐渐减弱。

图3 简单斜率分析图

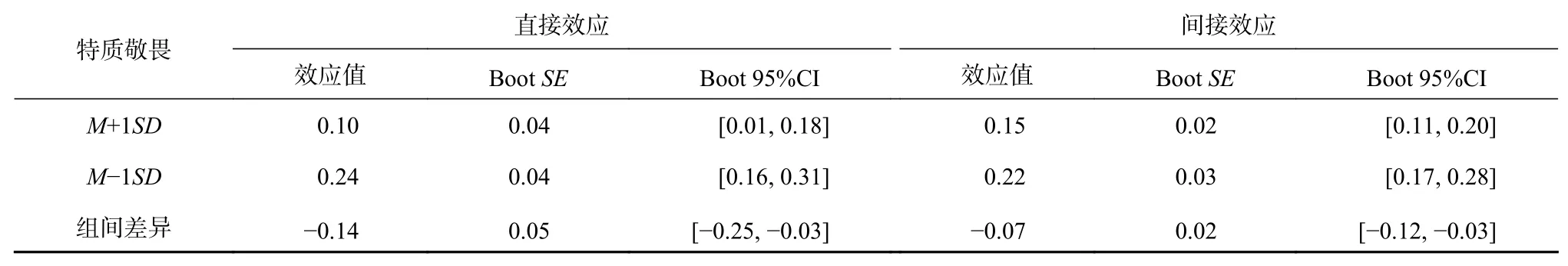

同时,观察在不同特质敬畏水平下(M±1SD)效应值的差异,以检验特质敬畏对中介模型直接效应和间接效应的调节作用。由表4 可知,在特质敬畏的高低组比较中,直接效应的组间差值为-0.14,95%CI=[-0.25, -0.03],间接效应的组间差值为-0.07,95%CI=[-0.12, -0.03],均显著。此外,有调节的中介指数INDEX=-0.03,BootSE=0.01,95%CI=[-0.06, -0.01]。说明特质敬畏负向调节了中介模型的直接效应和间接效应。

表4 不同特质敬畏水平上的直接效应和间接效应

最后利用Johnson-Neyman 图展示在特质敬畏(标准化后)的连续取值下直接效应和间接效应的变化。如图4 所示,负面评价恐惧对强迫性购买的直接效应随着特质敬畏的提高而减弱,当特质敬畏超过1.05 之后,该直接效应不再显著;物质主义的间接效应也随着特质敬畏的提高而减弱,当特质敬畏超过3.18 之后便不再显著。

图4 有调节的中介效应图

4 讨论

4.1 负面评价恐惧与强迫性购买

本研究结果表明,在中国,15.11%的样本可以被归类为强迫性购买者。具体而言,在线下学生样本中的流行率为8.94%,在线上成年人样本中为21.21%,该比值虽然低于He 等人(2018)发现的10.4%与29.1%,但依旧高于以往对多国样本进行元分析所归纳的平均值:8.3%与4.9%(Maraz et al.,2016)。因此,强迫性购买已成为中国的一个潜在社会问题,需要更多的学者和社会人士对其成因和干预措施予以关注。

负面评价恐惧可能是导致中国强迫性购买高发的关键因素之一。本研究发现,负面评价恐惧正向预测强迫性购买,验证了假设H1。该结果再次证实了负面评价恐惧是加剧强迫性购买的一个风险因素,与以往研究一致(Roberts et al., 2014)。根据自我意识理论,高负面评价恐惧者时常处于自我监控的客体自我意识状态,容易注意到自己和理想自我的差距,形成厌恶性的自我体验(Duval &Wicklund, 1972),从而倾向于采用强迫性购买来逃避痛苦。

4.2 物质主义的中介作用

本研究结果发现,负面评价恐惧不仅可以直接预测强迫性购买,还能够通过物质主义间接预测强迫性购买,验证了假设H2。该结果再次印证了以往研究所证实的物质主义对自我匮乏感的补偿作用(周静, 谢天, 2019),以及短期的物质主义偏好会转变成长期的购物成瘾行为的观点(Tarka et al., 2022)。此外,将负面评价恐惧、物质主义与强迫性购买放在一个框架下,有助于洞察到在负面评价恐惧影响强迫性购买的浅层情绪修复动机之下,还存在着深层次的身份建构动机。高负面评价恐惧者对外界的评价信息十分敏感,注重在他人面前留下好印象(兰晓芳, 张锦坤, 2015)。所以强迫性购买除了可以实现自我逃离之外,购买到的商品还可以作为印象管理的工具,诱导他们不断借助各种外在的“符号物”来展现自己的身份感,以获得他人的肯定。这种由于担忧他人负面评价而利用象征性商品改造自我,最终陷入强迫性购买的过程,也印证了客体自我意识状态会增加人们利己主义倾向的观点(Fenigstein & Abrams,1993)。

4.3 特质敬畏的调节作用

结果进一步表明,负面评价恐惧与物质主义、负面评价恐惧与强迫性购买之间的关系,中介模型的直接效应与间接效应均受到特质敬畏的负向调节,验证了假设H3。该发现支持了自我意识理论,说明注意力资源的向外投射带来的自我淡化,将导致高负面评价恐惧者减少通过物质主义与强迫性购买来满足利己动机的欲望。此外,这种调节作用也可以用Schwartz 等人(2012)的环状价值观模型来进一步阐释:负面评价恐惧能够预测物质主义或强迫性购买以实现自我增强;而频繁感受敬畏会使个体的价值观更偏向于自我超越属性(Perlin & Li, 2020)。由于自我增强和自我超越的拮抗作用,特质敬畏的提升便能够降低个体对自我增强类消费目标的追求(辛志勇 等, 2021)。最近,Zhang 等人(2023)的研究发现,敬畏能够减少高自恋个体的自我聚焦注意,从而降低冲动性消费倾向。本研究与之类似,都证实了敬畏能够在易感特质与非理性消费之间起到负向调节作用,也承接了以往研究验证的敬畏降低物质主义(Zhao et al., 2019),抑制炫耀性消费(Hu et al., 2018)的结论。但是,以往这些研究忽视了敬畏对强迫性购买的作用,而本研究则发现:特质敬畏是决定负面评价恐惧能否导致物质主义与强迫性购买的重要边界条件,敬畏体验频次的提升会让个体突破负面评价恐惧的桎梏,更加不需要依靠物质主义与强迫性购买来消极应对社交焦虑事件。

4.4 研究意义与不足

本研究的理论贡献如下。其一,尽管已有研究发现负面评价恐惧可以预测强迫性购买(Biolcati,2017; Roberts et al., 2014),但以往研究均以西方发达国家为背景。本研究则在中国情境下揭示了负面评价恐惧对强迫性购买的作用,为二者关系的跨文化一致性提供了初步证据。其二,以往研究各自独立地发现了物质主义与强迫性购买(Tarka et al., 2022)、负面评价恐惧与强迫性购买的关系,但仍旧缺乏一个更完整的模型对这些变量进行整合。而本研究发现,负面评价恐惧可以通过物质主义间接预测强迫性购买,理清了负面评价恐惧预测强迫性购买的内在心理机制。其三,以往研究发现,特质敬畏可以降低物质主义(Zhao et al.,2019),但特质敬畏能否转变高负面评价恐惧者的强迫性购买倾向,仍未有研究予以确认。而本研究发现,随着特质敬畏水平的提升,负面评价恐惧对强迫性购买的直接和间接影响都会受到抑制,扩充了负面评价恐惧影响强迫性购买的边界条件。此外,本研究将敬畏纳入到强迫性购买的理论框架,为强迫性购买的干预研究开拓了新视角。

本研究对强迫性购买的预防和干预具有实际意义。其一,减少对负面评价的恐惧。高校可以通过举办接纳自我、找回自信等团体辅导活动,鼓励学生降低对他人评价的依赖,提高内在驱动的真实自尊(杨宝琰 等, 2021)。社会也要重点关注高“社恐”人群,对该群体投入更多的关怀,以防止强迫性购买的发生。其二,纠正物质至上的错误价值观念。要警惕将自我价值物质化,将人生获得感等同于物质获得感,将个体能力等同于消费能力的极端价值取向,防范强迫性购买。其三,培养敬畏之心。高校可以定期对高负面评价恐惧的学生进行团体干预,比如组织学生观看纪录片,以提高他们的特质敬畏,减少自我关注(Richesin & Baldwin, 2023)。临床工作者可以通过培养高负面评价恐惧者的敬畏之情(如对自然、艺术作品的敬畏),提升自我超越(罗利 等, 2022),以减少物质主义与强迫性购买。

本研究仍存在以下不足。首先,囿于横断研究的局限性,无法揭示负面评价恐惧、物质主义与强迫性购买之间十分确切的因果关系,未来应采用纵向设计来进一步验证本研究结果。其次,本研究仅用问卷调查法探讨了特质敬畏的调节作用,未来可以构建在实验条件下有效衡量强迫性购买的量表工具或情境模拟测验,以观察状态敬畏能否即时地缓解强迫性购买倾向。最后,本研究侧重于强迫性购买的前期预防、干预与流行率筛查,因此选取的是普通消费者样本,未来研究可以专门以临床样本为对象观察敬畏对强迫性购买的治疗效果。

5 结论

(1)负面评价恐惧正向预测强迫性购买。(2)物质主义在负面评价恐惧与强迫性购买之间起部分中介作用。(3) 负面评价恐惧与物质主义的关系、负面评价恐惧与强迫性购买之间的关系,中介模型的直接效应与间接效应均受到特质敬畏的负向调节。