海底冷泉区沉积物-水界面甲烷通量原位观测研究进展

2023-09-14吕泰衡孙治雷耿威曹红张喜林张现荣徐翠玲徐昊翟滨张栋周渝程曹又文李鑫海

吕泰衡,孙治雷,耿威,曹红,张喜林,张现荣,徐翠玲,徐昊,翟滨,张栋,周渝程,曹又文,李鑫海

1. 中国地质大学(武汉)海洋学院,武汉 430074

2. 自然资源部天然气水合物重点实验室,中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266237

3. 崂山实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266237

4. 青岛海检集团有限公司技术中心,青岛 266237

碳作为生物地球化学过程中最重要的生源要素之一,以多种形式存在于地球各圈层中[1]。而水作为碳运移转化的重要载体,也是紧密联系地球各圈层的重要纽带。一系列调查表明,在天然气水合物富集区、海洋常规油气藏发育区、洋中脊热液系统以及富含有机质的海底沉积物中均富含大量不同形态的碳。这些碳以溶解无机碳(DIC)和溶解有机碳(DOC)等形式通过沉积物-水界面进行物质交换,其中一部分还通过海-气界面进入大气圈,从而将地球各圈层的碳库联系起来。

海洋冷泉作为岩石圈和生物圈、水圈甚至大气圈等外部圈层之间的物质和能量交换通道,在地球碳化学循环中起着重要的作用[2-3]。海底冷泉系统是一种富甲烷流体快速渗漏到海底,并产生一系列生物地球化学反应的环境[4]。在这类环境中发生的与碳相关的生物地球化学反应主要包括硫酸盐还原驱动的有机质矿化(OSR)、产甲烷作用、甲烷厌氧氧化作用、自生碳酸盐岩沉淀。这些生物地球化学过程对于全球不同圈层中的碳平衡、营养元素循环、气候变化和生命演变影响重大[5]。

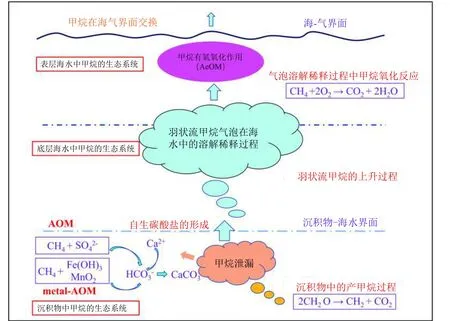

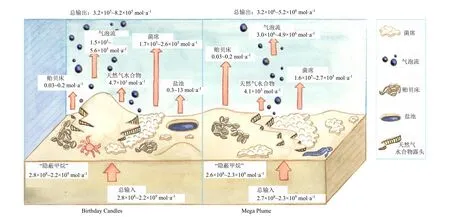

现代海底的冷泉泄漏活动作为全球碳循环重要的环节之一,其中最核心的问题是与甲烷有关的收支平衡、生化反应及其在全球气候变化中的作用[6]。冷泉深部的甲烷主要通过对流和扩散两种方式向海底输送,除了逃逸到大气中的那部分外,甲烷与从海水向下扩散的硫酸根(SO42-)发生甲烷厌氧氧化作用(AOM),转化为DIC(主要以HCO3-、CO32-、CO2和H2CO3等形式存在)[4]。其中一部分DIC 通过自生碳酸盐矿物沉淀被消耗(图1),剩余部分继续向海底运移进入水体[7]。此外,海底浅层沉积物中的有机质硫酸盐还原作用(OSR)也对DIC 通量有重要的的贡献。因此,海底沉积物-水界面的甲烷通量对于海水CO2乃至海水-大气CO2体系的影响有重要意义。

图1 海洋甲烷泄漏过程示意图[9]Fig.1 Schematic diagram of marine methane processes[9]

海底冷泉系统中的渗流流体研究对于研究海洋碳循环、监测海洋环境、研究海底水合物成矿机理都具有重要意义。将冷泉系统中获得的沉积物、岩石、流体或生物样品带回实验室,再开展分析研究是目前常用的研究方法。就地球化学分析而言,在样品采集过程中,由于关键环境因素例如温度、压力、酸碱度、氧化还原电位的改变,一些敏感的化学成分或指标往往也随之改变。因此,陆地实验室间接分析的结果往往不能真实地反映冷泉系统的实际状态,这一点已由前人通过将常规取样方法和气密性取样方法收集冷泉流体中所溶解的甲烷进行对比研究所证明[8]。而海底原位探测技术则可以最低限度地减少采样因素对冷泉流体相关参数的影响,更真实地反映冷泉环境。

目前,对于海底冷泉区沉积物-水界面甲烷通量的原位测试研究方法已取得明显进展,但受限于样本采集方法、估值模型的不同、测量精确度等因素,对甲烷渗漏通量的原位观测还存在一定的局限性,估算结果差异较大,主要原因在于:① 采用的测量方法多样,未形成统一的方法标准及技术体系,使对不同海域不同研究者获得的界面流体渗漏通量的对比研究和整合评估存在困难;② 目前研发的各种原位观测仪器通常需要搭载水下移动平台协同使用,但实际上还相对缺乏能自由开展海底界面调查的水下移动平台,同时观测仪器与水下移动平台发展程度的不匹配也会给海底界面的甲烷通量观测带来新的挑战。

本文综述了近年来原位观测技术在冷泉区沉积物-水界面甲烷通量研究中的应用及发展,系统介绍了基于电化学、声学、光学等技术的原位观测设备的基本结构与原理、优缺点和发展趋势,以及采用原位观测方法在不同研究区所取得的研究成果,最后对原位观测技术在海洋关键界面研究中的应用前景进行了展望。

1 甲烷原位观测方法进展

甲烷作为海洋埋藏有机物降解的最后一步的产物形成于厌氧的沉积环境中[10]。由于具有很强的活性,甲烷生成后既可以发生各种生化反应,深刻改变周围环境,又可以聚集成藏或向上逃逸到水体、大气中,对地球外部圈层产生显著影响。例如溶解态甲烷渗漏在海底天然气水合物富集区、海洋常规油气藏、洋中脊热液系统和大陆架的弧后盆地等地质构造区广泛发育,这种普遍的渗漏通量和广阔的分布日益引起人们的关注[11-13]。现代海底甲烷泄漏频繁,但局部甲烷收支模型仍很难建立,一方面流体活动在时间、空间上具有显著的非均一性[14];另一方面,对海底沉积物甲烷开展定量研究仍具备挑战性,主要技术难点在于:① 海洋沉积物无外界扰动取样技术的研发;② 用于模拟原位环境的高精度培养系统研发;③ 用于获取高质量数据的专业测量仪器研发。

海洋甲烷气体的原位探测技术是近年来发展的一种高精度、实时观测方法,可以与其他仪器设备集成于一体,实现长时、持续的海底观测,为深入理解海底复杂环境内的流体渗漏特征以及碳循环机制提供有效的技术支撑。当前已知,海底渗漏甲烷主要以3 种运动方式进入沉积物中:分子扩散、孔隙水对流(二者主要以溶解态)与游离态气泡上升[10,15]。因此,关于甲烷通量的原位观测研究可分为两个基本方向,一是溶解态甲烷渗漏通量的观测,二是气泡态甲烷通量的观测[16]。

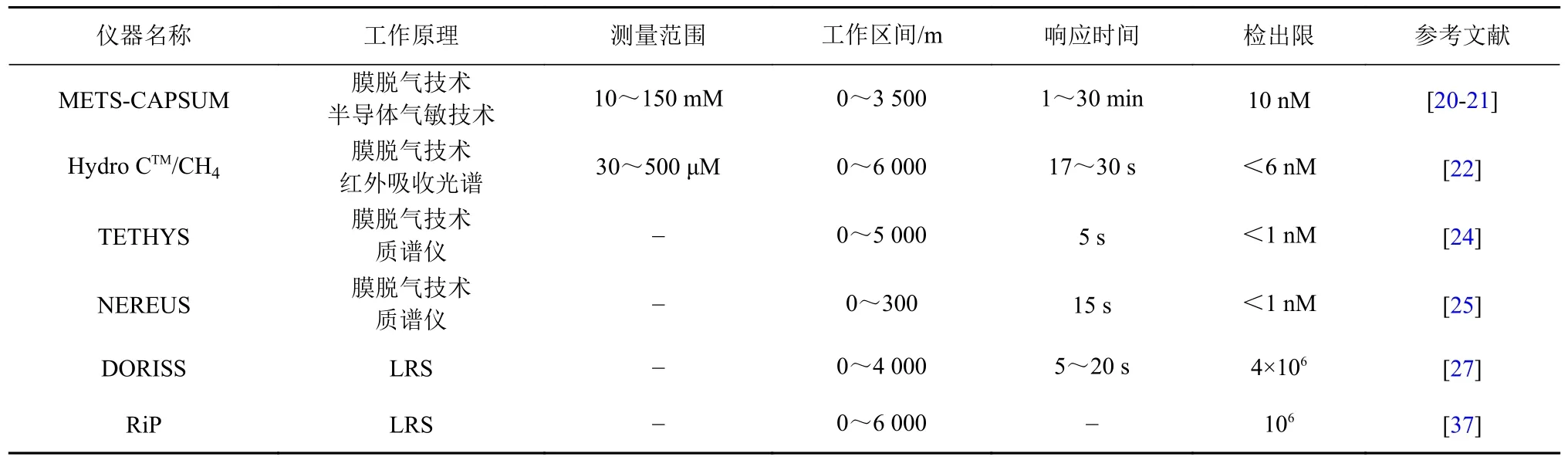

当前,国际上已发展了多种较为成熟的沉积物-水界面甲烷通量原位测试方法。如针对气泡态甲烷通量可以通过涡轮渗漏帐篷(Turbine seep-tent)[17-18]、声学反射、时序影像等手段进行测定;针对溶解态甲烷通量,现阶段通常依托于膜脱气技术的甲烷传感器、激光拉曼光谱等技术手段进行测定(表1)。下面对这些典型的技术方法分别进行简述。

表1 溶解态甲烷检测仪器比较Table 1 Comparison of instruments for soluble methane detection

1.1 基于膜脱气技术的溶解态甲烷传感器

甲烷膜脱气检测技术是指采用高分子渗透膜利用海水的分压作用将海水中的气体先分离至检测室,然后再通过传感器对气体进行检测[19]。基于膜脱气技术的甲烷原位检测传感器主要分为:基于半导体气敏器件的甲烷传感器、基于红外吸收检测技术的甲烷传感器和水下质谱仪。

半导体气敏技术是基于氧化物半导体气敏材料电导率的变化来检测甲烷气体含量,常用的半导体材料是SnO2[20]。1999 年,德国Capsum 公司生产了世界上第一台以固体SnO2为原材料的甲烷原位传感器(METS)[21],最大工作水深为3 500 m,检测范围为4~10 μmol/L,其检测响应时间与检测腔的结构及薄膜厚度有关,达到90%浓度测量的响应时间通常为1~30 min。

甲烷的光学红外吸收光谱技术是基于分子化合物的原子对光谱的吸收特性来检测甲烷浓度。在所有以红外吸收光谱原理为基础的甲烷传感器中,最具有代表性的商业化产品是德国CONTROS公司生产的Hydro CTM/CH4,其测量范围为30~500 μmol/L,响应时间约15~30 s[22]。

基于质谱技术的甲烷传感器是通过膜进样系统首先将样品中的气体和挥发性有机小分子进行分离,然后通过质谱仪进行电离与检测[23]。该技术具有响应时间短、灵敏度高、特异性强等显著优点,但由于质谱仪工作时要处于高度真空状态,因此对滤膜的性能有较高的要求。到目前为止,美国已先后开发了多种水下质谱分析仪,其中,伍兹霍尔海洋研究所开发了最大工作水深为5 000 m 的质谱仪(TETHYS)和搭载于自治式水下潜航器(AUV)的质谱仪(NEREUS),以用于对海洋甲烷与二氧化碳的原位检测,其精度均可达到1 nmol/L[24-25]。

Bell 等[26]于2012 年将潜水式膜进样质谱、取样探针、遥感系统进行了集成化设计,对佐治亚大陆架沉积物-水界面处的溶解甲烷浓度进行了原位测量,绘制了沉积物-水界面附近的溶解甲烷随时间变化剖面(图2),并评价了海底对流因素对沉积物孔隙水的控制作用。但由于孔隙水样品的泵送效率与沉积物中流体的替换速率存在差异,能提供的垂直分辨率还比较有限。同时,由于孔隙水中存在产甲烷古菌活动,甲烷浓度很容易就可达到仪器的检测限,这也意味着该测量装置主要适用于以对流为主的环境中的甲烷通量监测。

图2 沉积物孔隙水中溶解气体浓度随时间变化剖面[26]黑色圆点表示随时间、深度变化的取样位置。Fig.2 Profiles of dissolved gas concentration in sediment pore over time[26]Black dots indicate the sampling location.

1.2 激光原位探测方法

受温度、pH 值及浊度等因素影响,常规传感器往往难以应用于深海环境下气体通量的原位探测。而由于原位激光光谱具备无需与样本接触、无需实验室预处理等优点,已成为可同时检测多参数的理想方法。如通过将激光拉曼光谱(Laser Raman Spectroscopy,LRS)和激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS)两种技术应用于潜水器上实现深海原位测试;同时,深海激光原位探测方法也得以发展[27-30]。目前,LRS 已广泛应用于实验室和深海等多种环境的定性和定量检测;而LIBS 由于受限于技术成熟度,在实验室和深海的定性和定量检测方面刚刚起步,现多应用于获取渗漏点处的金属离子(K+、Ca2+、Na+、Mg2+、Li+等)浓度以及浅海地区的文物考古鉴定。总体而言,原位激光光谱的发展从整体上为深海环境的地球化学过程研究提供了新的技术手段。

拉曼光谱是一种散射光谱。当光照射到物质上就会发生弹性散射和非弹性散射,其中,弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,而非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,它们被统称为拉曼效应。通过对与入射光频率不同的散射光谱进行分析,可以得到分子振动、转动方面信息[31-34]。

将激光作为光源的LRS 方法的应用进一步加速了基于拉曼光谱的研究进程。目前,实验室条件下的LRS 分析方法已经比较成熟,通常是将LRS 与内标法相结合进行定量分析[35],以减少仪器本身存在的不稳定性因素和其他外部因素的干扰。过去LRS 技术往往用于深海定性分析,但通过在实验室模拟深海极端温压条件,对拉曼光谱的特性也有了更深刻的理解。例如,目前已经建立了甲烷C-H 对称伸缩带的拉曼位移与压力之间的函数关系,这可用于确定CH4-CO2混合物中各自的比例[36]。

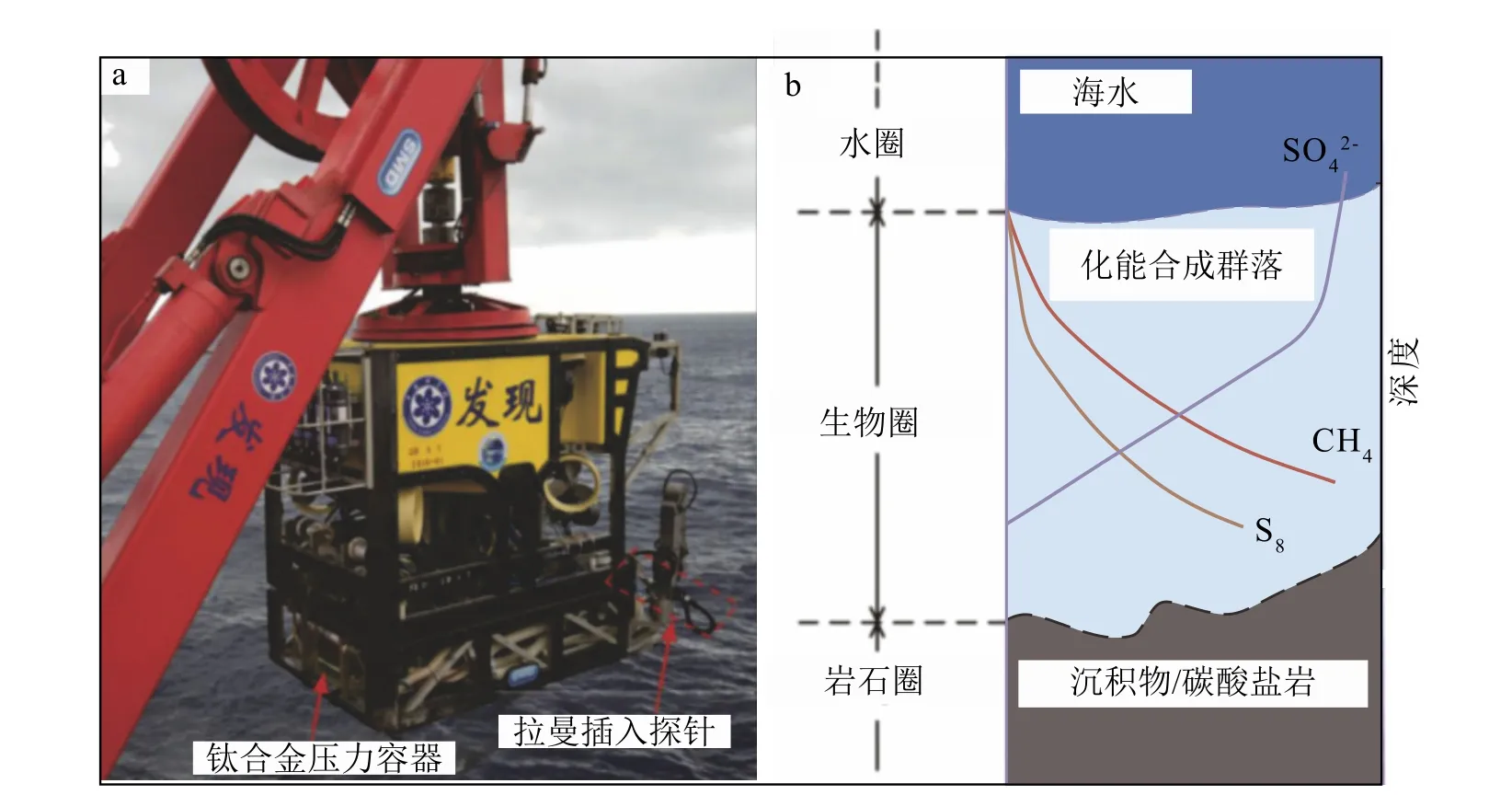

世界上第一台深海拉曼原位光谱仪(Deep Ocean Raman In Situ Spectrometer, DORISS)是由美国蒙特利湾海洋研究所(Monterey Bay Aquarium Research Institute,MBARI)在Kaiser Optical 公司的激光拉曼光谱仪的基础上所研制而成,并在水深3 600 m(36 MPa、1.6 ℃)处成功获取了气体、液体、固体矿物的拉曼光谱[27]。为研究海底浅层沉积物中能够反映古菌生化反应的沉积物孔隙水,中国科学院海洋所张鑫等在DORISS 的基础上开发了一种拉曼插入探针(Raman insertion probes,RiP)进行现场检测(图3)[37-38]。实际应用中,由遥控无人潜航器(ROV)携带的液压系统从表层沉积物过滤固体颗粒物获取孔隙水后,再通过LRS 测试获取孔隙水化学组分浓度。经研究对比,采用这种方法原位测得的甲烷浓度可高达30 mM,而对同一位置通过钻取岩芯进行甲板测试获得的甲烷浓度仅为1 mM[39]。因此,通过拉曼探针原位测试可能最大程度地减少沉积物、底层海水等因素的影响,从而获得更加接近现场真实情况的地球化学参数。

图3 “发现”号ROV 上所搭载的激光拉曼探针(a)与不同界面上的化学参数变化特征(b)[40]Fig.3 Laser Raman probe mounted on the “Discovery” ROV (a) and the changes of chemical parameters at different interfaces (b)[40]

1.3 基于声学的气泡捕获测量装置

声学体积散射强度(Sv),即单位体积内体积散射系数的分贝当量,以前曾被用来估计油气通量[41-43]。这种方法的缺点之一是,如果不事先了解渗漏流体的性质,如气泡大小、分布、水柱中气泡的相对数量以及渗漏流体中油气的物理性质,就很难进行完整的声学反演来估计油气通量[44]。在过去,宽频声学方法已经被用来帮助克服这个问题[45-46],并且可以依靠直接采样来帮助校准声学结果[43,47-50]。

Padilla 等在对圣塔芭芭拉海峡Coal Oil Point(COP)渗漏区甲烷通量的研究中[51-53],使用人工羽流转换为体积气体通量的方法开展声学散射测量。其中,人工羽流是通过在水柱中利用人为来源的气体产生的,并假设人工羽流和自然羽流具有相同的气泡大小分布。但由于人工羽流和自然羽流之间气泡大小分布具有未知差异,这种方法其本身就存在着测试误差。例如,在50~250 kHz 的频率范围内,通过机器自动识别,会将25 个半径为1 mm的气泡的Sv等同于一个半径为5 mm 的气泡的Sv;然而实际上,一个半径为5 mm 的气泡的体积是25 个半径为1 mm 的气泡体积的5 倍。在此前提之下,Padilla 等采用渗漏区的自然羽流而非人工羽流来将Sv转化为体积气体通量,并研制了一种Bubble Catch Device(BCD)以校正声学体积散射强度数据[53]。

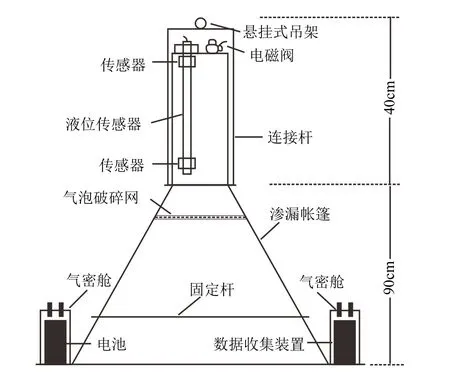

这种BCD 装置与传统的涡轮渗漏帐篷结构相似(图4),主要由数据记录仪、气泡破碎网、漏斗状圆锥帐篷等部分所构成[17]。传统涡轮测速装置只能测量流速数值介于5~23 600 cm3·s-1之间的流体,相比之下BCD 装置的测量范围则大得多。

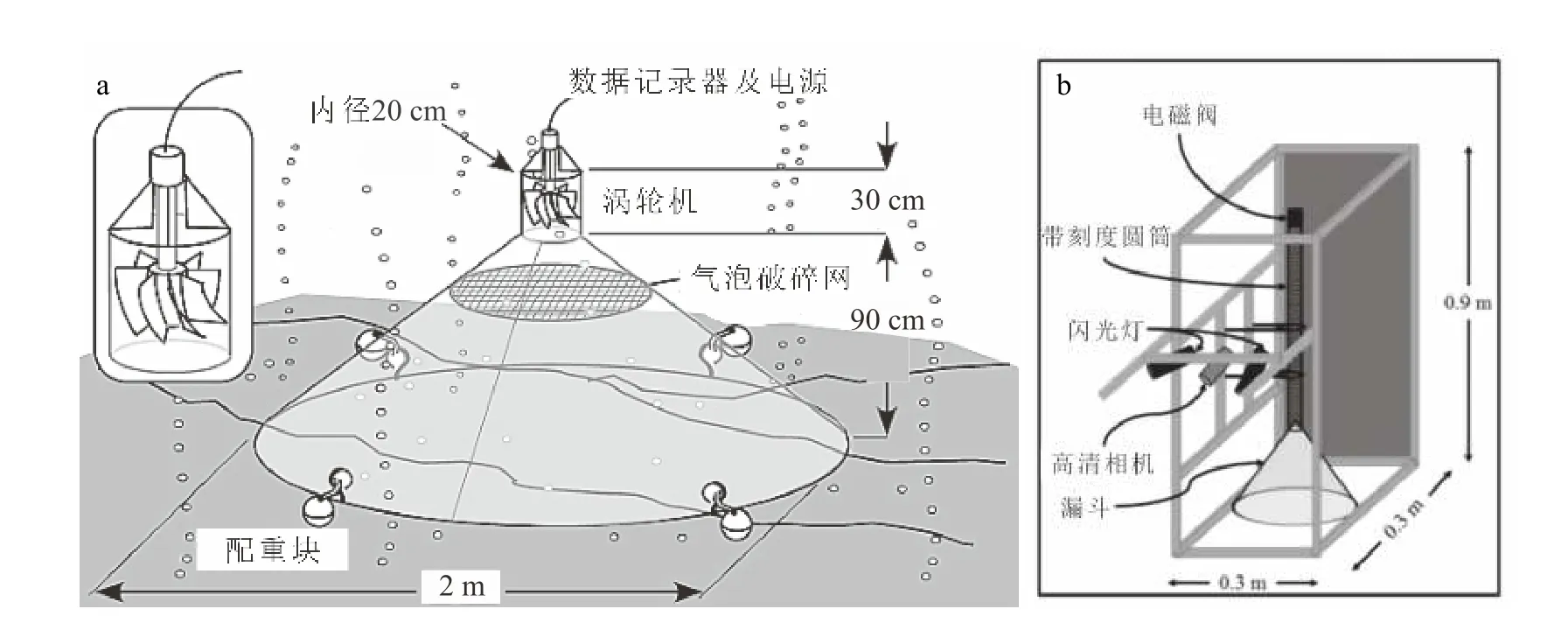

图4 GFM 装置结构示意图[54]Fig.4 Schematic diagram of GFM (gas flux measuring) [54]

另外,Di 等[54]也设计了一种原位在线测量装置Gas Flux Measuring(GFM),以定量测量中国南海莺歌海盆地海底渗漏甲烷通量。GFM 装置主体部分是一个直径1.0 m、高0.9 m 的倒置锥形罩,用以与海底形成密封状态,另外还有电磁阀、液位传感器和气体收集室等组件(图5)。该装置配备有气泡破碎网,针对区域实际气体气泡大小情况采用了0.5 cm×0.5 cm 规格的网孔,使气泡在通过破碎网后能获得相对均匀的气泡,并且不会产生明显的滞留效应。

图5 涡轮渗漏帐篷(a)及BCD(b)装置结构示意图[17, 53]Fig.5 Schematic diagram of turbine seep tent (a) and BCD (bubble catch device) (b)[17, 53]

在实验室条件下,利用GFM 装置测得的气体流量最小值接近0 L·min-1,相比于流速驱动原理的涡轮渗漏帐篷有着更低的可测量下限值。但受限于气体收集室电磁阀开闭所需时间,加之气泡进入收集舱室时对液位传感器的扰动等因素,该装置同样也存在着34.5 L·min-1的理论测量上限值。在实际测量时,通常认为GFM 装置的测量范围为0~15 L·min-1,测量误差±1.0%[55]。另外,该实验装置还能与甲烷传感器、CTD 传感器集成在一起,以便于引导将该装置精准投放至海底渗漏点。

1.4 基于时序影像的原位通量测量

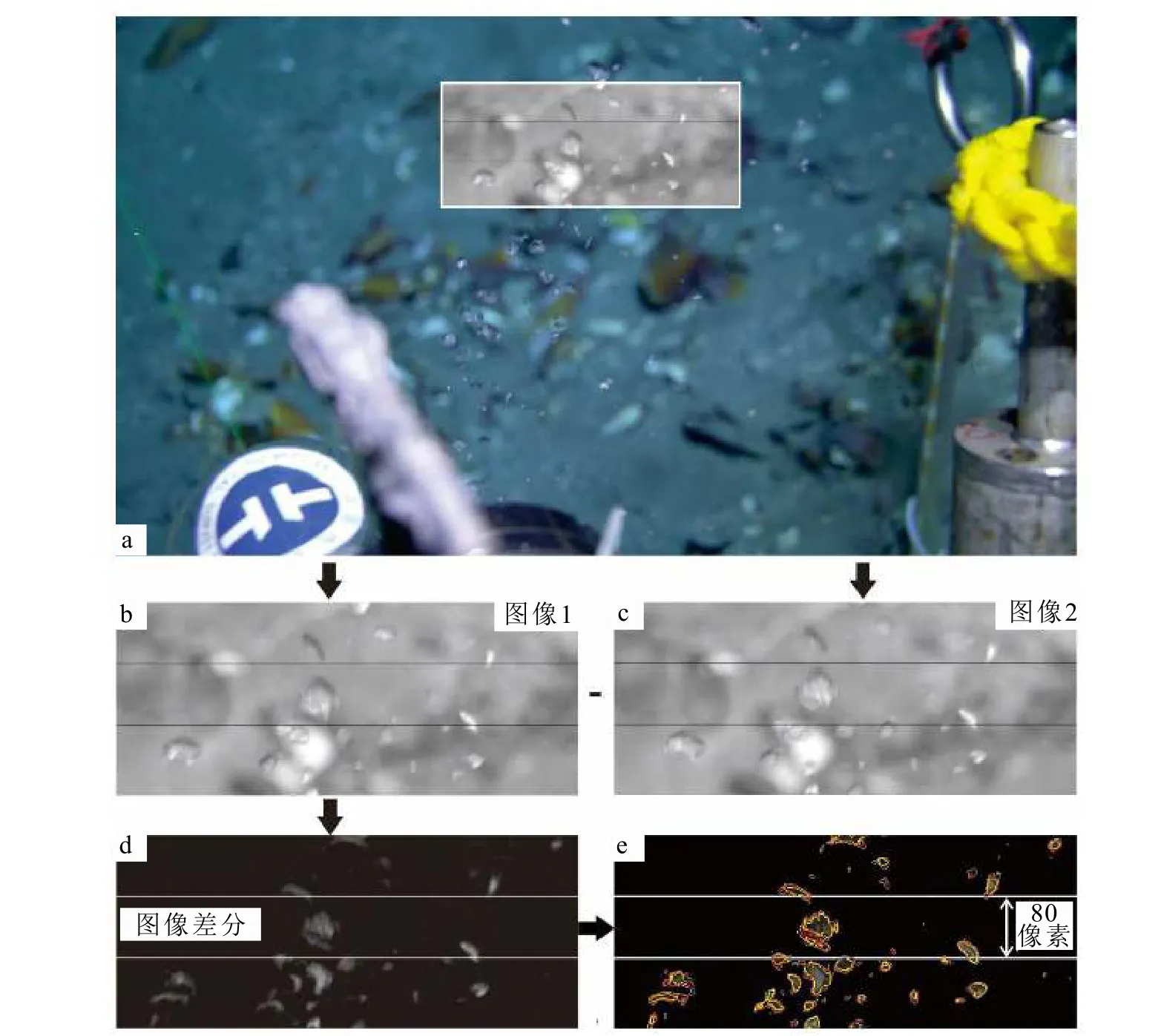

Johansen 等[56]在2017 年对墨西哥湾两个天然渗漏点(GC600、MC118)的油气释放过程研究采用了一种全新的技术方法。实际操作中,他们利用自动摄像机对气体渗漏释放气泡过程进行捕捉,然后通过观察和相应的图像处理技术确定了气泡类型、大小分布、释放速率以及时间变化(观察间隔为3 h~26 d)。同时,研究人员还开发了一种半自动气泡计数法,可以从视频数据中分析计算渗漏气泡数量和释放速率(图6)。该方法适用于渗漏区内生成小气泡较多的渗漏点,并且适用于多种原位观测设备。

图6 半自动气泡计数法处理流程示意图[57]a: 从原始图像中选定气泡计数区域并转换灰度;b-c: 消除气泡计数区域的背景图像并将气泡转化为(d)中的亮斑;e: 对每一帧图像的每根像素线上的气泡数进行计数求和、取平均值。Fig.6 Schematic diagram depicting the image-processing method using semi-automatic bubble countinga: Bubbles shown in the original image are cropped and counted and the image is converted to grayscale; b-c: the background image of bubble counting area is removed, and bubbles are converted into bright spots as shown in (d); e: the number of bubbles on each pixel line of each frame of image are counted, summed,and averaged.

这种方法的基本原理是通过高清摄像机对渗漏点的气体行为进行捕捉,并将气泡的像素大小转化为气泡的实际大小,采用气泡的长、短轴来计算气泡半径,以获得每个气泡的体积参数。

2020 年,邸鹏飞等也采用了上述方法对中国南海冷泉区甲烷通量进行了测量[57]。实测发现,每个渗漏点的测量结果都符合对数正态分布,平均气泡直径为2.54~6.17 mm。但受限于相机系统的电池寿命,在较短的原位观测时间内还无法描述气泡释放速率长时间变化趋势。同时,由于海底光照较差及视距等因素的影响,将像素大小与实际大小进行匹配校对时往往也存在着误差。

2 海底冷泉区甲烷通量研究进展

目前,海底碳氢化合物(包括甲烷)渗漏通量的典型研究主要集中于圣塔芭芭拉海峡COP 渗漏区、墨西哥湾、中国南海、巴伦支海及北极陆架等区域。这些区域褶皱、断层等地质构造通常较为发育且伴随有强水文地质活动,造成了海底流体渗漏活动非常活跃。首先,这些区域复杂的地质构造是海底甲烷渗漏活动的重要控制因素,例如,褶皱-逆冲断层带是深层流体通过断层和裂缝运移的重要场所,天然气水合物的成矿流体与海水、孔隙水和沉积物相互作用所形成的自生碳酸盐岩及某些低渗透率沉积物也控制着海底甲烷渗漏通量;此外,这些区域的潮汐作用、海水浓度差产生的对流等因素也控制着海底渗漏通量[18]。因此,可将海底甲烷渗漏活动看作是一种动态的、复杂的地质过程的基本标志或其本身,且这种流体活动具有高度的时空易变性和空间非均质性[16]。目前,在上述大部分研究区,都部署了渗漏通量较长时间和较大区域的原位测量工作。

2.1 圣塔芭芭拉海峡COP 渗漏区

圣塔芭芭拉海峡COP 渗漏区是世界上规模最大、研究最多的水下天然油气渗漏区之一。在过去的五十年里,此处的碳氢化合物的形成与运移一直是关注的热点,以更好地了解油气从海底释放出来后是如何影响海洋与大气。

在1994—1995 年,Hornafius 等率先对COP渗漏区进行了一项大范围的声学调查,绘制了海底碳氢化合物渗流活动的分布图,并估算了该区域内沉积物-水界面的气体流量,认为在COP 海底约18 km2的范围内,渗漏气体体积流量约为1.48×105m3·d-1[51]。然而遗憾的是,继该项研究之后,再也没有人采用过此项技术。

2016 年,Padilla 等[53]结合大尺度的声波测量和原位观测,绘制出海底渗漏流速分布图,估算获得研究区域的总气体流量值。该海底调查区域面积为4.1 km2,总气流量约为23 800 m3·d-1。将该结果与以往估算数据进行比较后,发现在COP 渗漏区某些站位,1999 年的气体流量比2016 年流量高2~7倍。但因为用于估计该地区气体流量的方法存在差异,迄今很难确定这种气体流量的变化是由自然变化引起的,还是由于不同研究方法之间的差异造成的。

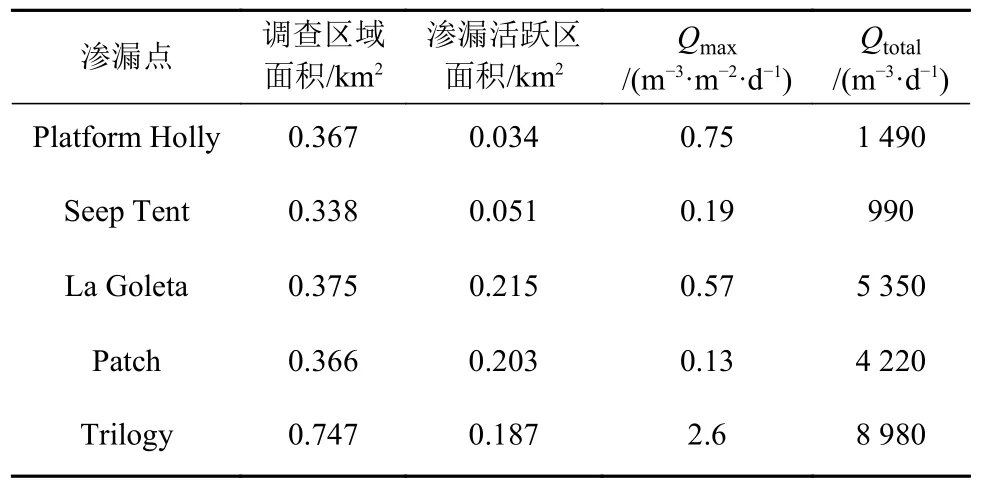

在Padilla 等[53]的研究中着重对COP 区域内如下5 个渗漏点进行了测量:Platform Holly、Seep Tent、La Goleta、Patch 以及Trilogy。2016 年8 月31 日至9 月14 日期间,使用Simrad ES200-7C 分波束回声器收集声学散射数据,以获得水体中声速的垂直剖面。在获得研究区的声速垂直剖面后,利用BCD 对所研究的站位气体通量测量值对所获得的声学散射数据进行比对,从而建立SV和气体通量之间的函数关系。在所有5 个重点渗漏点中,前4 个点位都采用10 m 测量间距对500 m×500 m 的区域进行声学扫描测量,对Trilogy 点位采用20 m 测量间距对1 000 m×600 m 区域进行测量。测量结果显示,在5 个重点渗漏点中,Trilogy 渗漏点处的界面气体通量最高,为2.6 m-3·m-2·d-1,而Patch 渗漏点处的界面气体通量最低,仅为0.13 m-3·m-2·d-1(表2)。

表2 圣塔芭芭拉海峡COP 重要渗漏点沉积物-水界面气体通量[53]Table 2 Gas fluxes at water-sediment interface from Santa Barbara marine seeps[53]

通过对这些渗漏点的海底沉积物-水界面通量进行对比,La Goleta 和Platform Holly 渗漏点的气体通量较高,表明这些区域渗漏活动较为活跃。然而在一些区域所得通量值与Hornafius 等所测数值有明显不同。考虑到不同测量方法之间的差异性及渗漏过程的复杂性与高度易变性,想要对COP 渗漏区界面气体通量特征及其变化进行准确评估是非常困难的。因此,未来需要开发新的测试仪器设备,并建立起一套统一且准确的测试方法体系,这将有助于理解COP 渗漏区气体通量在长时间序列下的演化规律。

2.2 墨西哥湾

墨西哥湾(GOM)海底烃源岩发育,是一个高产的常规油气盆地,也是当前海底碳氢化合物流体(包括甲烷)渗漏活动重点研究的区域,具有重要的经济效益和科学意义。

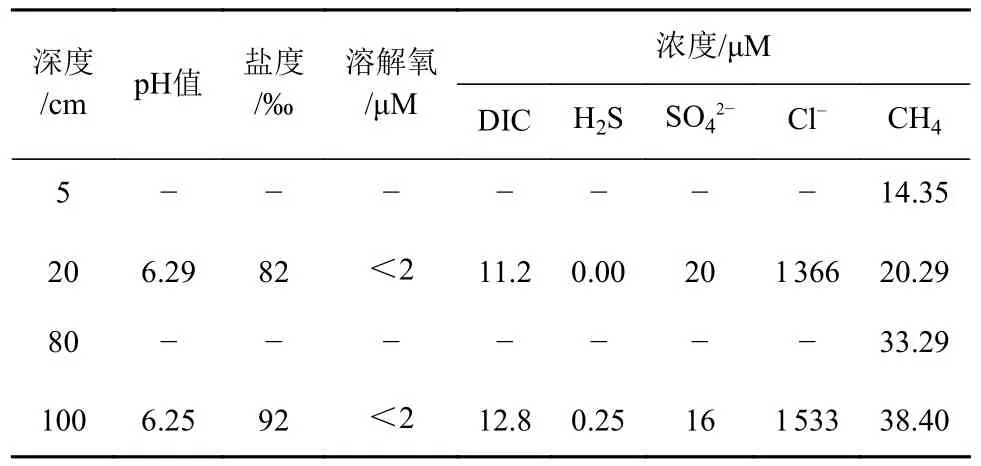

由于上覆沉积物的压缩和脱水,海底之下的蒸发岩发生塑性变形,导致了GOM 盐底辟驱动的构造活动[58],由此产生的断裂和断层系统为碳氢化合物向海底排放提供了通道。盐层在海底压力和温度的变化下也发生流动变形,并通过断层缝隙上涌至海底形成盐池。为量化不同生物地球化学因素对底栖环境的影响,Wankel 等[59]于2010 年开发了一种深海原位质谱仪(ISMS),以实现对墨西哥湾海底盐池高分辨率的原位测量。采用这种ISMS 装置,Wankel 等对GOM 海底盐池(AC601 站位)进行了测量,并获得了相应的化学参数(表3)。在其研究中,原位质谱仪可以直接测量海底盐池中的甲烷浓度,且由于本区海底盐池在水平方向上几乎没有流动,又可以通过菲克第一定律计算出甲烷通量值,约为1.1±0.2 mol·m-2·a-1,再通过对基于梯度的空间分辨率进行修正后,最后得到的甲烷渗漏通量约为1.8 mol·m-2·a-1。此数值与2008 年Solomon 等所测甲烷通量范围0.89~29 mol·m-2·a-1、Lapham 等所测的2 mol·m-2·a-1差别不大[60-61]。

表3 墨西哥湾AC601 站位海底盐池的主要化学组分[59]Table 3 Main chemical components of submarine salt pools at the AC601 Station in the Gulf of Mexico[59]

为了解天然气水合物形成和分解过程以及底栖生物对于水合物分解释放的长期响应特征,Martens 等[62]于2016 年对GOM 北部的Mississippi Canyon Lease Block(MC118)界面通量进行了原位观测研究。研究者以ROVARD 作为运载平台,由阵列式烟囱取样器(Chimney Sampler Array,CSA)对海底界面以上1 m 处水体中的甲烷等溶解气体及物理参数进行了测量。该CSA 装置采用了顶部开口式的圆柱状设计,避免了在特定温压条件下由于气体浓度过饱和所导致的水合物的形成,以保证对底层海水中溶解气体浓度测量的准确性。该研究最终获得了MC118 区域内海底界面处甲烷通量随时间的变化关系。

另外,Johansen 等[63]也对GOM 海域内GC600与MC118 地区的气体通量开展了相关的调查。实际工作中,研究者首先将已预设程序的高清摄像设备送至研究点处,以获取渗漏点处的气泡影像资料,然后通过半自动气泡计数法对所获取的影像资料进行分析。Johansen 等所测得的平均气体速率与前人数据基本相符。如在MC118 处,本研究测得的数值为188 m3·a-1,相比与Wang 等2016 年在MC118处的测量值105~158 m3·a-1,要稍高一些;在GC600处,本研究测得的数值为62~101 m3·a-1,相比Wang等在GC600 处的测量值79~121 m3·a-1,显得稍低一些,但基本在同一范围[50]。

通过将GC600 站位渗漏点内多学科不同规模和不同分辨率的数据相结合,Johansen 等率先对GOM 区域内沉积物-水界面甲烷通量特征进行了系统的描述[63],以解释该界面还原性流体活动对冷泉系统地貌和生物群落的控制作用(图7)。利用地球物理(地震、海底反射、多波束)与视频成像(基于ROV 获得的视频)对甲烷运移路径与强度进行约束,再通过对沉积物内微生物群落、碳酸盐岩和水合物露头等指标的空间分布特征的分析,来量化区域内潜在甲烷含量。数据显示,在Birthday Candles与Mega Plume 两个站位,沉积物-水界面上的甲烷总输入量及总输出量之间存在着明显差异。研究者估计这部分的差异可能是由于对实际生物消耗甲烷量的不正确估算所造成的。

图7 Birthday Candles 与Mega Plume 处的甲烷输入与输出模式图[63]Fig.7 Methane input and output patterns at Birthday Candles and Mega Plume[63]

总而言之,在GOM 开展的这项研究,率先将多学科领域内不同规模与分辨率的数据结合起来,并对各部分数据之间的联系做出解释,以系统地描述区域内甲烷的循环模式,最后产生了良好的效果,成为区域海底甲烷通量估算的典范。这启示我们,以系统化的方式将特定渗漏区各部分数据有机地结合起来,开展数据融合和综合分析,应该成为未来海底甲烷通量原位观测工作的重要发展方向。

2.3 卡斯卡迪亚陆缘

沿着英属哥伦比亚海岸外的陆坡中部,在Barkly Canyon 和ODP899 站位,天然气水合物埋藏深度较浅或近乎裸露。为了解天然气水合物的分布、结构和甲烷排放的变化,地震、滑坡和板块运动的响应关系,研究人员借助NEPTUNE Canada 观测网对卡斯卡迪亚(Cascadia)古陆北缘的ODP899钻孔Bullseye 节点以及Barkly Canyon 的甲烷浓度进行了原位观测。NEPTUNE Canada 观测网主要利用海底光缆构建的具备观测和数据采集、供能和数据传输、交互式远程控制、数据管理和分析等功能的软硬件集成系统,以实现对不同深度的海水、海底以及海洋生物群落进行长时、连续、实时的观测。这种新型重大海洋科研设施不仅为科研人员提供了更广阔的技术平台,也在资源开发、海洋气候观测等经济社会需求方面发挥着重要作用。

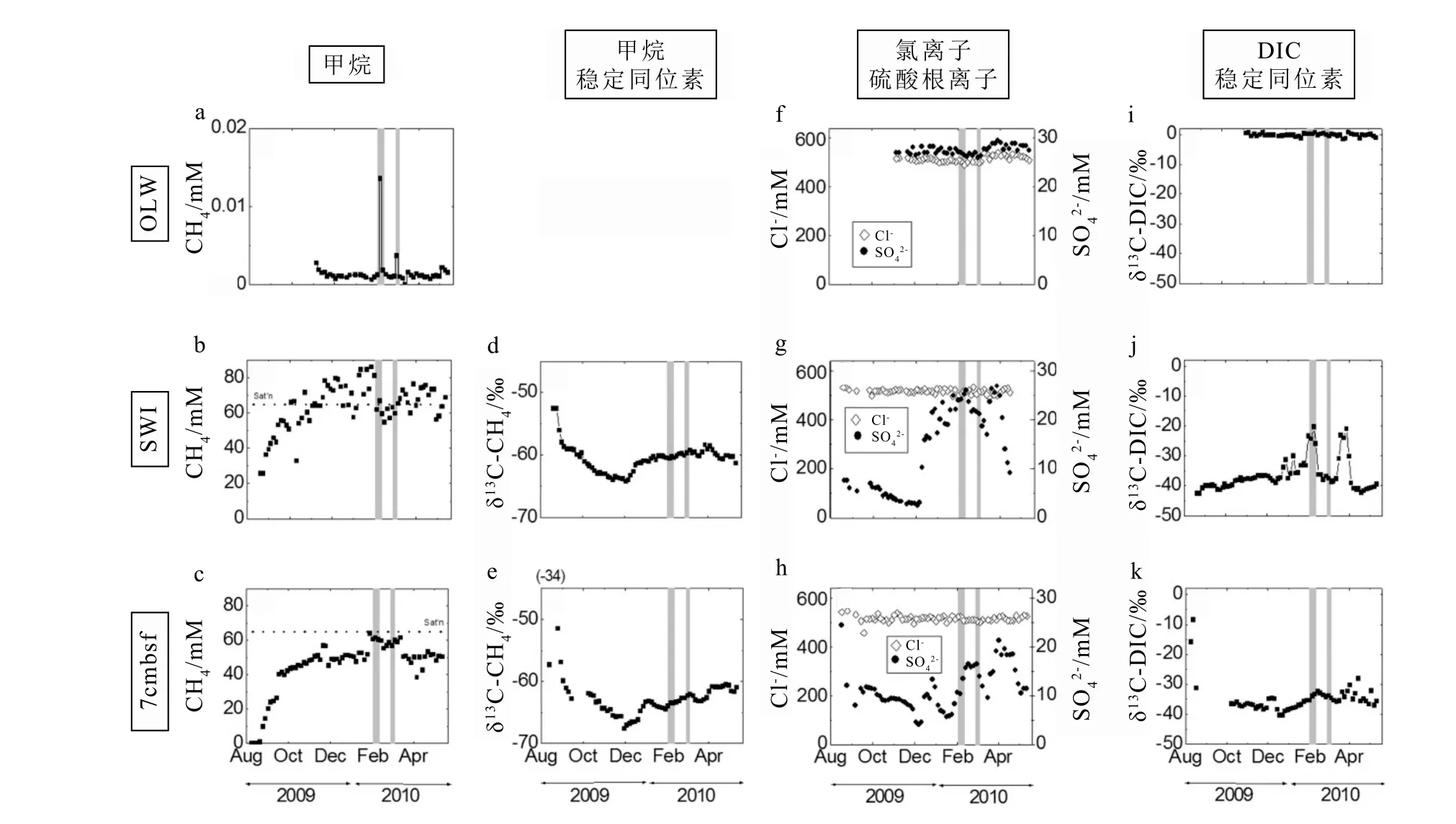

Lapham 等[64]于2013 年在ODP889 钻孔附近观测区海底以上25 m 处、海水-沉积物界面处和海底以下7 cm 处,对甲烷、乙烷、丙烷、硫酸盐和氯离子浓度变化进行了时长约9 个月的原位观测研究,获取了时空尺度上高分辨率的浓度变化特征(图8),结果显示沉积物-水界面附近的孔隙水中甲烷处于饱和或过饱和状态,并且海底甲烷通量随时间推移而发生变化。

图8 甲烷及其他化学参数随时间变化特征[64]a-c: 甲烷浓度, d-e: 甲烷中稳定碳同位素,f-h: 氯离子浓度及硫酸根浓度,i-k: 溶解无机碳同位素;OLW 为海底以上25 cm 处,SWI 为沉积物水界面处,7 cmbsf 为海底以下7 cm 处。Fig.8 Characteristics of methane and other chemical parameters over time[64]a-c: Methane concentrations; d-e; stable carbon isotopes of methane; f-h: chloride and sulfate concentrations; i-k: stable carbon isotopes of DIC (dissolved inorganic carbon). OLW: overlying water from 25 cm above seafloor. SWI: sediment-water interface. cmbsf: centimeter below seafloor

将观测到的甲烷浓度随时间变化数据与该区域的地质活动进行对比后,发现在Cascadia 北部陆缘构造区中,原位甲烷浓度及其他化学参数的时间变化受生物活动及其他物理因素所控制。其中,局部地震活动、风暴气候等可能是甲烷及其他参数变化的重要影响因素[65]。自2009 年以来,利用NEPTUNE Canada 观测网对Cascadia 陆缘天然气水合物进行了前所未有的全面观测,诸多研究都证明了海底观测网的科学性、必要性与有效性。

如Marcon 等[66]对Clayoquot 陆坡(ODP889)海底界面的甲烷气泡通量进行了连续、长时的声纳监测,总时长为4 年(2017—2021 年),是迄今为止对海底甲烷气体释放进行的最长时间的高分辨率原位观测。其研究表明,ODP889 研究区内潮汐对甲烷气体的排放速率有着明显的控制作用,但研究区内甲烷排放的活跃时间占总时长的84%以上,这也证明在该区域内,潮汐作用实际并不能完全控制着海底甲烷气泡排放的开始与结束。

3 结论与展望

现代海底冷泉区甲烷渗漏是一个动态且复杂的过程,受多种因素所控制。例如盐底辟所驱动的构造活动将改变区域内裂缝的大小与分布情况,进而控制气体渗漏通量变化;潮汐作用则通过改变当前区域内的静水压力来控制气体渗漏的速率。对于冷泉区沉积物-水界面甲烷通量进行观测时,不仅可以通过直接统计甲烷气泡的产生速率进行定量地描述,也可以通过对与沉积物-水界面甲烷排放相关的自生矿物、生物群落进行比对,以定性地描述沉积物-水界面甲烷的排放速率。

目前,国内外关于海底沉积物-水界面甲烷渗漏通量的各种原位观测方法已日趋成熟,不同的观测方法根据其原理的不同,造就了各自相应的优势,但不同的原位测试方法也存在着自身的局限性。例如电磁驱动的GFM 装置虽然相较于涡轮渗漏帐篷有着更宽泛的检测限,但自身也存在电磁阀滞后等缺点。随着原位测试技术的发展,研发体积更小、操作更简便、精度更高的测试仪器是未来甲烷通量观测的需求与趋势,以实现长时、原位、持续、广域的通量测量。在未来海洋关键界面甲烷原位观测工作中,预测将有如下3 方面趋势。

(1)集成化、一体化甚至智能化的原位测试仪器的开发与研究

目前一些甲烷原位测试方法还仅限于实验室条件下进行,其主要原因是仪器本身体积较大、对测试条件要求苛刻,难以直接应用于深海条件下的原位观测;同时,部分仪器由于耗能较高,难以做到深海条件下长时、持续测量;其次,随着不同领域内光学、声学等技术的发展,将水下移动平台与观测仪器开展一体化设计,将有利于实现对沉积物-水界面甲烷通量长时、持续观测。此外,智能化是一切海洋仪器和技术的必然发展趋势,在界面原位观测领域也概莫能外。可以预测,未来自动捕捉锁定、追踪识别海底甲烷通量的装置和更加智能化的算法将有效提高对海洋界面过程的把握能力。

(2)海洋物联网观测技术的普遍应用

为克服现有传感器和其他仪器设备在能源供给、数据采集或传输以及多手段同时观测的技术难点,海洋物联网技术是甲烷界面观测的一个理想的选择。在过去传统的海底观测网的建设中,实际上已经在特定地质场景中设定了甲烷传感器的节点,如加拿大的海王星海底观测网(NEPTUNE Canada)与金星海底实验网络(VENUS)。随着对甲烷通量原位工作的重视程度,今后还需在海洋的各个区域和位置部署基于物联网技术的更多通量测试站点。如在海洋牧场、海上油气田开发区、重要海洋工程核心区、天然气水合物开采区、重要河口海岸带等多个区域,均可独立或借助已有的观测平台设置界面通量观测装置,以获取海洋甲烷循环更加全面、系统的数据。

(3)原位通量测试方法的系统化、标准化以及数据的融合分析

尽管当前已有部分甲烷原位探测技术能做到高精确度地获取沉积物-水界面的生物地球化学参数,但尚没有一种原位测试方法能在保证高精确度、高灵敏度、低功耗等前提下,在较大时间跨度下完成对某一区域内甲烷通量的监测。而由于同一或不同研究区域内应用方法存在的差异化,将不同时间节点下用不同方法获得的甲烷通量参数进行对比,以描述大时间跨度下甲烷通量的变化特征可行性不高。所以,今后亟需通过国际大科学计划在全球范围内建立起一套统一的、标准的原位测试方法体系和测试技术流程,以便于对不同海域界面处甲烷通量进行监测,并对尽可能多的数据进行融合处理与分析,以获取更大范围上甲烷通量在空间上、时间上的变化特征,最终估算岩石圈通过沉积物-水界面向地球外部圈层释放的真实甲烷通量,从而更好地解决海洋碳循环对地球宜居性影响等重大科学问题。