昆虫蛋白,你敢吃吗?

2023-09-13李叙瑾

李叙瑾

生命周期仅28天的黑水虻拥有高达50%的高蛋白含量。

法国东部多尔地区,在郁郁葱葱、高低起伏的平原上,坐落着一片有点特殊的农场。从外面看,农场由错落的大型集装箱体构成,它们都是温室工厂。深入其中,会发现这里没有各种植物作物,也没有家禽牛羊,农场的主角是昆虫。全自动机械化的传送带上运送着一个个覆膜的托盘,里面是数百万只蠕动的黄粉虫,俗称“面包虫”。

这是昆虫蛋白公司Ynsect于2016年起经营的第一家昆虫养殖厂,它获得了美国国家食品药品监管局的许可,能将昆虫产品销售给饲料生产商,目前它已是全球最大的昆虫蛋白研发机构。

在Ynsect的工厂里,以麦麸为食的黄粉虫能在70天里由卵生长为性成熟的成虫,体积则膨胀万倍以上。由于脂肪、蛋白质含量分别高达35%和45%左右,成年黄粉虫会被烘干碾轧制成商业养鱼饲料—鱼粉的替代品。

几年后,Ynsect还找到了一种比黄粉虫更“能干”的昆虫。2021年,它在荷兰建厂,开始养殖生命周期仅28天的黑水虻。这是一种成虫后看上去和苍蝇差不多的昆虫,喜欢在餐厨垃圾桶里嗡嗡乱飞。

和黄粉虫幼虫以麦麸为食不同,黑水虻的食物主要来自农贸市场和食品饮料行业的食物残渣。但这并不妨碍它和黄粉虫一样,拥有高达50%的蛋白含量—普通鱼肉的蛋白含量只是它的1/3到1/4,加上更短的成长时间和“不挑食”的特点,黑水虻的商业价值正在被众多创业者发现,丰晟生态的创始人黎凯便是其中一位。

在环保公司深耕多年的黎凯早就听闻国外有Ynsect这类公司在利用昆虫做蛋白转化替代饲料,甚至是宠物和人类的食品。2019年,黎凯与瑞典农业大学生物转化有机废弃物的技术团队接触,共同参与百威啤酒的“污泥蛋白提取技术”科研项目。在交流中,黎凯意识到,那些被我们忽视的餐厨垃圾和畜禽粪污其实是一个巨大的蛋白资源库,于是,黎凯开始组建团队搭建“循环蛋白工厂”。

“循环蛋白工厂”简单来说就是开发养殖黑水虻技术,利用黑水虻能分解有机物的特性,将餐厨垃圾资源化。这种处理方式经由昆虫生物转化,几乎零排放,其终端产品还能做成昆虫蛋白,拥有丰富的应用场景。

黑水虻的消化能力惊人,从餐厨剩余物到畜禽粪便统统可以消化,后续产生的虫砂则能实现有机肥料循环再利用。从分解垃圾到利用黑水虻转化技术将其带回食物链,加工成饲料甚至是食品,这一循环过程最短仅需7天时间。更低的成本和接近100%的昆虫蛋白转化效益让黎凯坚信,利用黑水虻实现废弃物转化的生意大有前景。

而早在2013年,楊朝傑就接触到昆虫繁育领域。彼时,他主要在国外市场负责运营昆虫自动化养殖设备,陆续完成了6个大规模昆虫工厂项目的运营。

2020年,杨朝傑也回国组建了自己的团队,创立了名为Blue Protein的公司,主要就是利用昆虫转化技术将餐厨垃圾变成可再利用的资源,公司于今年3月完成了千万元天使+轮融资。其团队的CTO杨逢春博士曾在黑水虻技术的发源地—被称为“黑水虻之父”的美国德州农工大学教授Jeffery K. Tomberlin的实验室里工作过。

近些年,动物饲料蛋白供给需求日益增长,但人类为获取饲料原料,对森林、海洋和耕地造成了过度破坏。与牛羊生产的动物蛋白相比,黑水虻仅需要2%的土地和4%的水就可以同样产出一公斤的蛋白质,整个过程可以减少96%的温室气体排放,这一优势也使水产养殖饲料成为目前昆虫蛋白最主要的应用场 景。

根据行业调研机构Stratistics M RC的数据,2022年全球昆虫蛋白市场的规模达到8亿美元,预计到2028年将达到49亿美元。对环境更为友好,同时能帮助缓解气候和粮食问题,因而近年国内外出现不少初创公司,试图通过养殖黑水虻等昆虫,解决餐厨垃圾处理的痛 点。

但安全、高效的昆虫养殖需要谨慎的气候控制和生物安全的环境,所以要想打通全产业链,并实现大规模标准化养殖并不是易事。

直到2017年,跨国制造设备厂商布勒利用其在食品饲料加工技术方面的经验,联合昆虫养殖企业Protix在饲养方面的专业知识,共同开发出工业规模的昆虫饲养和原料加工工艺,昆虫养殖规模化才有了一些进展。这种工艺也被黎凯引进国内,他的团队目前正在筹备更多工厂项目。

但黎凯也对《第一财经》杂志表示,技术不能照搬。由于国内外饲养昆虫的原料不一样,设备和技术原理都需要变革。国外多数使用麦麸喂养昆虫,国内则以餐厨垃圾、畜禽粪污、棕榈渣和多种废弃物饲养昆虫。所以,无论是上游的昆虫育种培育,还是中游的有机废弃物资源化、下游的饲料蛋白加工生产,如何保证稳定的质量从而实现标准化,都是新的挑 战。

比如在养殖过程中,除了十分严苛的温控和生产环境要求,黑水虻的体重每天都以数十倍的速度几何式增长,要想得到最佳生物转换率时段的黑水虻成虫,对设备和运维中的控制能力提出了很大挑战,更何况“未来昆虫工厂大规模养殖的数量级肯定会达到10亿甚至100亿以上”。另一方面,餐厨粪便原料中的有机物状态并不是稳定的,每一天的酶和水分都都需要动态检测。

杨朝傑也对《第一财经》杂志表示,现阶段,中国黑水虻行业仍以小规模分散养殖模式为主,就像10 0年前人类的养鸡技术一样,育种、营养学、病理学、规模化产业链等各环节技术的不完善导致无法简单通过复制规模实现产能提升、效率提升。例如虫料分离环节,目前国内普遍采用机械分筛的方式,但对于餐厨垃圾这种含水率高的有机废弃物来说,机械分筛最大的问题在于分得不彻底,杂质含量高,这意味着再加工成本高。

上游厨余和畜禽废弃物的处理需求和下游饲料的蛋白替代需求均是长期、大量且稳定的。黎凯的公司目前每天仅能处理10吨到100吨餐厨垃圾,而国内一线城市每天都有数千吨餐厨垃圾产生,这还不包括家庭餐厨垃圾。“这个市场很广阔”,黎凯表示。昆虫蛋白作为水产养殖新饲料已于2021年被欧盟委员会正式批准使用,而中国鱼粉长期依赖进口,如果昆虫蛋白能够完成国产替代,也有望帮助中国的水产养殖饲料摆脱进口。

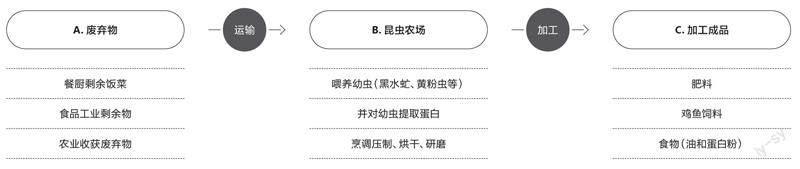

昆虫蛋白生物转化的三个环节

数据来源:根据公开资料整理 注:ABC是昆虫蛋白生物转化的三个环节。

昆虫蛋白赛道的主要“玩家”

数据来源:根据公开资料整理

近些年,全球范围内,以昆虫蛋白为原料的动植物营养品也开始出现。不过由于技术、数消费习惯、政策等原因,昆虫蛋白宠粮和人类可食用昆虫蛋白粉的普及度目前还并不高,价格也都非常贵。2019年1月,位于英国的宠物食品创业公司Yora推出了一款以黑水虻为主要成分的新型狗粮,该产品1.5公斤装的市场价格达到近140元人民币。

在国内,华南农业大学宠物营养研究中心负责人邓百川也在5年前就开始做相关试验,他和团队通过添加含不同剂量的昆虫蛋白宠物粮,一次一次评估最优效果。

邓百川之所以看好昆蟲蛋白宠物粮赛道,是因为昆虫的氨基酸消化率较高,相比植物蛋白和牛肉、鸭肉等常见蛋白,昆虫蛋白更有利于宠物的吸收。他告诉《第一财经》杂志,昆虫体内的蛋白质含量一般在40%至70%之间,是鱼类肉类蛋白含量的3到4倍,并且含有丰富的微量元素和氨基酸,混合食用可以达到互补效果,这对于宠物饮食营养结构的完整有着重要意义。

这种基于昆虫的宠物食品配方开发,邓百川的实验室已和两家企业展开合作。目前,其配方主要针对一定年龄范围内的黑水虻幼虫,测试宠物对昆虫蛋白质或油脂的适口性和消化率。相应配方会使用不同发育阶段收获的昆虫,从中获取不同的营养素,最终推出脱脂和不脱脂两种工艺的宠物粮产品。

但邓百川同时也指出,在相关政策和市场接受度上,国内仍和国外存在差距。2017年7月起,欧盟法律规定,允许在水产饲料配方中加入昆虫蛋白。2021年,美国批准黑水虻用于狗粮生产,欧盟也批准了在猪和家禽饲料中使用昆虫成分。同年,欧盟更是批准黄粉虫可用于人类食用。但在亚洲很多国家,这方面还没有比较明确的规定。

“我们的研究刚起步,在技术上已没有问题,但在产业链溯源上会让消费者有顾虑。”邓百川说。比如拿什么喂养虫子、虫子养殖加工方面的标准和第三方监管都不完善。此外,目前对于大规模在食品链中使用养殖昆虫作为蛋白质的风险和对环境的具体影响,都还没有系统的定论。

其实,昆虫蛋白在个别地区早已出现在人类食品中,中国云南和亚洲许多地区自古就有直接吃昆虫的“传统”,欧洲的部分细粉、意大利面等食品也会用蟋蟀粉作为调味料。未来,或许这些大量在网状笼子或成堆黑色塑料箱里慢慢变肥的昆虫真的会成为代替植物、动物蛋白的“第三代蛋白”。