靖西壮族农民画:壮乡社会记忆的符号生产与主体询唤

2023-09-11郭昭,罗奕

郭 昭,罗 奕

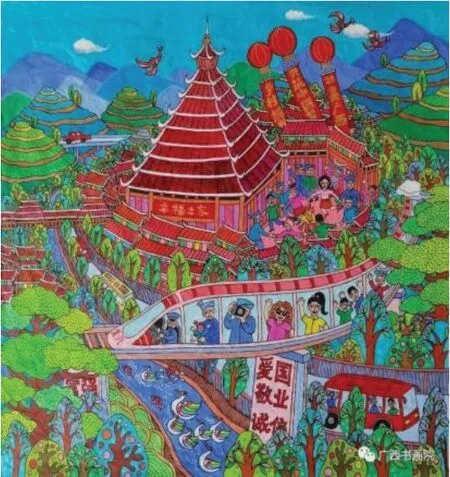

靖西壮族农民画是广西农民画的名片之一,是壮乡有代表性的绘画艺术,其作为唤起壮乡社会记忆、增进文化认同的重要载体,近年来备受关注。在广西书画院主题为“喜迎二十大 丹青绘振兴”2022 广西农民画大展中,展出了《壮乡古镇三月三》《奏响乡村振兴之乐章》等45 幅优秀作品,它们集中展示了壮乡人民辛勤劳作、欢度民俗节日等内容,同时记录了新时代壮乡人民真实的幸福生活和不断前进的历史步伐,具有深厚的文化价值与时代意义。本文从社会记忆的理论角度切入,围绕45 幅靖西壮族农民画中的记忆符号进行分析,并结合对13 名农民画家、策展人和观者的访谈,分析这些符号凝聚共识、建构社会记忆、实现主体询唤的内在逻辑。

一、靖西壮族农民画的发展历程

学界对农民画的研究主要分为四类。第一,农民画的本体研究。农民画是特殊时代和特殊社会背景下的产物,是“政府力量(政府主管部门的组织推动引导)、精英力量(专业美术工作者辅导)、草根力量(农民作者创作)共同作用的结果;三种力量在不同历史阶段作用的不均衡,造就了农民画的不同风格”,[1]并且吸收了民间、地方和民族的艺术,因此“具有明显的地域性、民族性和时代性”。[2]第二,农民画的社会功能。首先,农民画具有社会记忆功能,它可以“保存身份记忆”[3]“弥补中断的社会记忆”[4]“再造与重现记忆”。[5]其次,农民画具有经济功能,地方社会可以借此获取利益。[6]最后,农民画具有政治功能,它是一种国家权力作用的产物,也是特定时期意识形态的生产。[7]第三,农民画的发展历程。在现代性、城镇化和以全球化为背景的旅游产业推动下,其发展历程经历了“大跃进”风格的诞生期、现实风格的发展期以及改革开放的新时期三个时期,[8]以及共产主义理想与传统民间文化的冲突融合道路、西方现代主义与本土传统文化冲突的回应道路、农民画作为新农村建设的文化产业道路三条道路,[9]这种发展和转变折射出“当时人的价值观、审美观”,[10]在具体的农民画画家身上有所展现。[11]第四,农民画的艺术风格及审美体现。农民画具有“饱含浓郁地方特色的创作题材,平面化、饱满、自由浪漫的构图,稚拙、夸张、图案化的造型与艳丽、强烈的色彩”,[12]是“农民画家这个特殊群体自由、随性的创作思维”的呈现,[13]也是他们“积极乐观情感的宣泄”,[14]因此“农民画具有强烈的风格化,充满着浓郁的生活气息,其形象大胆的夸张变形,体现了自然活泼、浪漫稚拙、积极明快的风格,具有独特的装饰美与形式美”。[15]

靖西壮族农民画是农民画的主要代表,其雏形可追溯到明清时期,从事巫、道、医等行业的靖西壮族农民为了便于掌握仪式和治疗的过程,常常用简单的图案记录相关程序步骤和示范动作。新中国成立后,随着政府重视农村的美术教育,靖西的农民纷纷学画,黄庭松、赵大宜等师从范俊杰学习农民画。20 世纪60、70 年代,农民画在全国得到发展,靖西壮族农民画队伍不断扩大,画家多为以靖西市为中心区域的中越边境地区的壮族农民,画风从简单图案记录转向自成一体、反映时代进步的民族绘画流派,因此其称为“靖西壮族农民画”。1974 年,农民黄庭松画的《精选肥猪给国家》在《广西画报》发表,成为靖西壮族农民画成熟的标志。进入21 世纪,随着靖西农民大批返乡,擅长农民画的农民再次组织起来,2010 年和2012 年,一批优秀画作连续两届参加广西农民画展。2012 年靖西壮族农民画家协会成立,协会成员的主体是靖西各乡镇的农民。2016 年,靖西市被命名为“广西农民画之乡”,与柳州三江、桂林临桂等县区农民画构成了广西农民画的3 张名片。2019 年,庆祝中华人民共和国成立70 周年“中国梦 壮乡情”广西靖西壮族农民画北京展在中华世纪坛数字艺术展厅展出。[16]近年来,靖西壮族农民画受邀到深圳、南宁、北京展示,其影响力不断扩大。

二、靖西壮族农民画中符号的编码与记忆构建

“社会记忆”是从莫里斯·哈布瓦赫的“集体记忆”演变而来,保罗·康纳顿用社会记忆的概念替代集体记忆,以此来强调他对记忆的社会性特质与习惯性特质的重视,他强调了权力在社会记忆建构中的作用,指出纪念仪式与身体实践是社会记忆的实现途径。瓦尔堡研究了图像如何实现社会记忆,他认为艺术的重复不能被简单地视为后代艺术家对前代艺术家的有意识模仿,其中起关键作用的应是具有记忆功能的文化符号,通过这些符号,存在于不同时空环境的记忆能量得以重新释放。[17]社会记忆最终的指向是形塑认同。记忆可以形成个人心理上的构图,当个人作为某群体的一员与外在世界的个人或群体互动时,透过这心理构图的回忆,可以建立其社会认同的体系。这样的回忆常是集体性的,也就是社会人群经常集体选择、活化并且强化特定的社会记忆,以激发成员彼此的认同,而符号记忆对身份认同的生产是主体和客体相互作用的结果。

(一)典型时空符号的选择与构建

记忆需要特定的空间使其被物质化,需要特定的时间使其被现时化,所以记忆形象在空间和时间上总是具体的,社会记忆会在具体时空中促发结晶点。[18]入选的45 幅农民画集中展示了壮乡人民在田间劳作、喜迎丰收,通过纪念仪式庆祝传统节日、歌颂党恩的场景,以及新时代在党领导下的壮乡新貌。这些画作都通过对壮乡空间符号和时间符号的采用和建构,储存并激发社会记忆。

1.鼓楼和铜鼓:作为空间的符号

荷兰汉学家狄葛乐在《东印度群岛及东南亚大陆铜鼓考》中对鼓楼和铜鼓作为权力象征并发挥政治功能的属性进行了确认,[19]作为政治景观的记忆载体,鼓楼和铜鼓作为权力的象征,它们被赋予独特的政治功能。鼓楼是一个凝聚民众的视觉符号,而与此相关的铜鼓则是一个塑造共同体的听觉符号,二者在农民画中反复出现而被强化,是神圣空间的在场、声音景观的铺陈和记忆空间的显现。

在靖西,鼓楼(见图1)被称为“壮音阁”,独特的社会和政治功能使其成为巫鸿所言的“纪念碑”,而“一座有功能的纪念碑,不管它的形状和质地如何,总要承担保存记忆、构造历史的功能,总力图使某位人物、某个事件或某种制度不朽,总要巩固某种社会关系或某个共同体的纽带,总要成为界定某个政治活动或礼制行为的中心 ……”[20]作为具有纪念碑色彩的空间,鼓楼的意象在文化与政治的双重作用下,其纪念碑性愈发凸显。“作为仪式的记忆载体,每逢春节期间、三月三、五一劳动节、国庆节、重阳节,靖西壮乡人民就会在壮音阁欢聚一堂,盛装出席参加对山歌比赛,世世代代都是如此。”(受采访人1)这些靖西壮乡的仪式具有周期性的特点,仪式每年都围绕着鼓楼举行(见图2),并参与了仪式空间的塑造,甚至其自身就作为仪式空间而存在,因此它在仪式不断地重复中被强化和神圣化,这种“纪念性建筑在城市空间中都扮演着超越时空、表达永恒价值的角色”。[21]

图1 黄武《乡村振兴壮美广西》

图2 陈硕《欢度壮乡丰收日》

铜鼓通常被收藏在鼓楼里,每逢壮乡节庆日或有大事发生,族长便会敲响铜鼓,其成为靖西壮乡人身份的象征(见图3)。“壮族铜鼓上的图腾反映了壮族先民对蛙、虎、鹅等动物的崇拜,铜鼓反映了壮族先民的万物有灵观以及在这种观念影响下的自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜、物神崇拜等原始信仰观念。”(受采访人2)仪式中的鼓声成为沟通人神的重要媒介,与此同时,壮乡人的民族认同感也被鼓声所唤醒,因此构造声音景观的铜鼓成为重要的记忆载体。因为参与了共同体和声音景观的双重构建,铜鼓被农民画家符号化,且其重要性体现在农民画的构图之中:铜鼓往往位于画作的中心,或成为画作的主体,而壮乡人民围绕着铜鼓,盛装出席,载歌载舞(见图4)。

图3 王天昌《奏响乡村振兴之乐章》

图4 陈凤康《擂响铜鼓奔小康 甜蜜的事业》

2.从耕牛到拖拉机:作为时间的符号

壮族作为最早创造稻作文明的民族之一,以“那”①所谓稻作(那)文化,指的是古骆越族群在中国农耕文明时代,经过漫长的人工选择,把野生稻驯化为水田(那)栽培稻,经过历史的繁衍,在壮侗语民族地区形成了一种据稻田(那)而作,依稻田(那)而居,靠稻米而活,为稻收而乐的,具有共同生活习俗、共同语言特征、共同崇仰观念的原始地域的农耕文化现象,称之为稻作(那)文化。稻作(那)文化的实质是,农耕文化是稻作(那)文化的根,民族文化是稻作(那)文化的本,自然生态是稻作(那)文化的魂。参见:潘琦.古骆越稻作(那)文化刍议[J].当代广西,2013:52.为中心构建了自己的生活方式,并由此形成了独特的稻作文化。[22]水稻丰收的相关场景是靖西壮族农民画描绘最多的场景(见图5、图6)。稻作文化是流动的,会随着时代的变化而变化。新中国成立前,靖西农民耕作多是用牛耕,牛成为传统农耕生活的中心。靖西壮族农民画中常常描绘壮乡每年农历六月初六举行的“牛魂节”场景,牛成为画作的中心和主体,展现出壮乡人对牛的崇拜(见图7)。新中国成立之后,开启了社会主义进程,“东方红”拖拉机的诞生、推广和使用成为这一时期新中国建设的具体表征,拖拉机也成为农业现代化的代表性符号。这一符号被靖西壮族农民画家所使用,成为农民画的前景和主体,抑或不可忽视的背景。画作中一个年轻农民驾驶着拖拉机,缓缓地从种植高产作物实验基地的大门开出,拖拉机则成为农民争相围观的新奇之物。画家对人物的简略描绘和对拖拉机的细致刻画,对比突出了拖拉机在画中的主体地位。拖拉机占据了整幅画作近二分之一的空间,人物的微小和拖拉机的硕大,喻示了机械化为农业生产带来的巨大作用与影响(见图8)。这是对社会主义农业现代化的一种前景展示。“记得我们的父辈,都是牛耕劳作,温饱都很难解决,现在在党的引领下,有了拖拉机,我们就可以努力实现农业强、农民富、产业强,把壮乡发展成为现代化产业新农村。”(受采访人3)随着农业现代化的推进和拖拉机的普及,画作中所呈现的拖拉机已经不再是农民争相围观的新奇之物,而逐渐成为农业生产的现实工具(见图9、图10)。

图5 刘炜《禾下乘凉梦》

图6 杨贤考《丰收季节》

图7 曾丹《千古牛魂》

图8 麻廷柳《振兴新农村•农业发展》

图9 韦艳娜《金煌芒果》

图10 王昌伦、冯敏菲《精准扶贫硕果累累》

农民画中的靖西生产建设场景普遍表现出现代化和理想化的特点,而拖拉机作为现代化的符号,参与了靖西的视觉文本和靖西壮乡社会记忆的历史建构。拖拉机参与的农业生产建设的场景图像,不仅反映靖西壮乡的经济建设景观,同时也表现出以国家意识形态为叙事主题的理想化的艺术创作模式,农民画家利用拖拉机唤起民众对社会主义建设的记忆与激情。

(二)同一和差异:时空符号的整体编码与传播

索绪尔的结构主义语言学认为,要从整体来考虑符号,且“在语言状态中,一切都是以关系为基础的”,[23]符号的意义并非完全由自身决定,而只有符号被置于符号的系统之中,它才能在结构之中被确认意义。靖西壮族农民画家建立符号间的关系,在差异和同一之中完成记忆符号的编码。

农民画家首先在横组合轴中完成符号的编码。符号的意义是由与它共同在场、相互关联的其他符号的意义所决定的,因此符号的意义生发于和它相关的其他符号之间的关系之中,农民画中单一符号的意义也是由与它共时在场的其他符号所决定。靖西壮族农民画中的铜鼓被画家挑选,并与其他符号并置在一起:成熟的果实、被收割的稻谷、农民喜悦的笑容和铜鼓符号共同在场,符号的镶嵌共同构成符号的系统。在符号的系统所形构的意义网络之中,铜鼓的意义被限定的同时也被激发。同理,作为单一存在的拖拉机能指并不指向一个固定不变的所指,处于符号系统之外的拖拉机符号的意义是多元和变动的,但一旦其被农民画家编码,被编织到由红色的横幅标语、欢呼的人群、远景的稻田等符号共同构成的“乡村织锦”中,拖拉机则成为农业现代化的表征,被用以激发社会主义建设时期的社会记忆。

靖西壮族农民画家也在纵聚合轴进行符号的编码。符号的意义同时由不在场而又与其存在差异的其他符号所决定,因此任一符号的被选择都是由编码者在相似而又存在差异的符号之间进行挑选的结果。铜鼓、唢呐和古筝虽然都是传统乐器,但在农民画中,铜鼓符号不能被其他乐器的表征所取代,因为铜鼓与后者存在差异:铜鼓不仅仅是一种乐器,它还是壮乡民族身份独一无二的表征。同理,农民画中反复出现的拖拉机也不能为三轮车和卡车所替代,因为被编码和织就在画作中的拖拉机符号不仅仅是一个简单的交通工具,而且是社会主义建设的重要表征,其承载了独一无二的社会记忆。

(三)参展和布展:具有中心主题的政治言说

农民画的创作是打一场腹稿,而农民画的展览则是一场按照“语法规则”对画作进行挑选的“遣词造句”,横组合轴与纵聚合轴的排列同样遵循了语言学的结构主义规律。在横向组合轴的排列上,这些画有鼓楼、铜鼓和拖拉机等时空符号的画作被编制到农民画展中,构成一个相互嵌套的符号和意义的网络。在这一网络中,符号和意义相互迁跃,而意义则在迁跃和激荡中被激发、叠加与强化。当画展被当作整体铺陈在观众眼前,原本分散和独立的符号以及由符号组构的画作在既定语法的组织下,构成一场具有中心主题的政治言说。在纵向聚合轴的挑选上,展厅物理空间的有限性决定了只有那些符合主流价值观的画作才可能被选中。靖西壮族农民画家协会的入会要求是必须有两幅画作参展或得奖,“我画这些画,也是为了可以参加比赛拿奖,所以我的画作中既要体现靖西壮乡独特的元素又要展现时代风貌。我的一幅入围农民画全国作品展的画作里边除了展示壮乡新貌,还包括了高铁、国产飞机等元素,主要展现出在党的领导下,靖西壮乡的发展越来越好。”(受采访人4)

三、靖西壮族农民画的解码与主体询唤

符号的生产与消费、记忆的编码与解码是农民画家、画展策展人和观者等行动者共同参与的实践,是多元行动者共同“游戏”的过程。这一过程会召唤或者敦促人们相应的身份认同,这种认同就是主体建构的核心部分。如果说画家是通过绘制壮乡的各种仪式来实现社会记忆的身体实践,那么观者是通过进入画展、经由看的方式勾连其个体的记忆,在个体的社会化过程中完成社会记忆的身体实践。

(一)画作对观者的被动询唤

当观者进入农民画的展厅,面对被布展和铺陈的记忆符号,就进入了符号、意义和记忆系统,后者为观者的解码设定了框架。“编码/解码模式努力思考的便是将传播流程当做一个复合、多元决定的整体。”[24]虽然观者是具有能动性的主体,具有主动解码的可能性,但当其被拽入农民画及农民画展共同构建的符号系统之中,则观众不仅被卷入意义网络之中,且被卷入情感记忆的浪潮之中,因为农民画展满足了柯林斯提出互动仪式的起始条件,并由此生成“高度的相互关注,即高度的互为主体性,跟高度的情感连带——通过身体的协调一致、相互激起/唤起参与者的神经系统——结合在一起,从而导致形成了与认知符号相关联的成员身份感……”[25]

当观众按照农民画家和农民画展策展人所灌注的主导意义进行解码,则受到作为中介的农民画的询唤。农民画并不仅仅是凝视的客体,反而其翻转主客体关系,对观者施加影响。“艺术品不仅仅以独立自主、能够说话的、具有形体的姿态与世人面对,而且它们还能够影响自己所面对的人,促使他们采取相应的行动”,[26]展厅中众多的“能够说话”的农民画共同完成一次政治言说,并由此“把具体的个人唤问为具体的主体”[27]作为个人的观众受到符号、意义和记忆系统的询唤,被激发起社会记忆,并被唤问为壮乡的成员和社会主义建设者的双重主体。

(二)观者对画作的主动解码

虽然符号、意义和记忆系统为观者的解读设定框架,但它并非必然,而清除必然性的幻觉,则走向偶然的决定论。正如斯图亚特·霍尔对受众解码的强调:“受众有可能完全理解事件中给出的字面意义和内涵意义的变形,但他决定用一种与之完全相反的方式进行解码。”[28]作为解码的“话语主体”,农民画的观者同样呈现出解读画作的主动性和能动性。在作为主体的观者与作为客体的画作的相互碰撞中,观者从中选取记忆的符码,并调动自己的私人记忆,将其融入社会记忆之中,从而完成内在与外在、私人与社会、记忆与现实的多重维度的社会对话。“我老家是靖西的,现在在广东,这次回来是探亲,顺便来旧州玩一玩,听说这边建得不错。这些画确实让我有感触,因为我小时候就和家人去广东了,没有在这边生活过,但是这幅画貌似填补了我的记忆空白,让我知道我的家乡之前是什么样,现在是什么样,淳朴民风民俗也是感染到我,有时间会回来过节体验一下家里的节日氛围。”(受采访人5)由此可见,对记忆符号的铺陈使农民画具有记忆拼图的功用,帮助观者拼凑关于过去与家乡的记忆,并激发观者的后继行动。

此外,借助新媒体的动态传播优势,在观者对农民画进行主动解码的基础上,让原本观者与画作的私人对话演变成社会对话,个人的观赏行为则成为社会行动。“说实话我挺喜欢,很好看。我就是这个年代的人(20 世纪80 年代)。你看这个画,就和我儿时的情况一样。我不是这里的人,但记忆中和画里差不多,很怀念。儿时的朋友们现在很多还联系着,我把这些都拍下来了,回去发给她们看看。”(受采访人6)新媒体具有消除空间界限的能力,使观者能够融合不同传播类型:农民画作为一场大众传播活动,激发观者个人的自我传播,而观者的拍照转发则将自我传播与群体传播衔接起来。不同传播类型的相互交织孕育了不同的对话空间:公共性的画展、私人性的观展和社会性的传播相互缠绕,促成符号、意义和记忆在个人和社会两个维度的自由对话,为社会记忆的生发和运作奠定基础。

结 语

靖西壮乡的社会记忆存在于农民画符号的张力之中。作为空间性符号,鼓楼和铜鼓呈现出靖西壮乡独特的民族风格。作为时间性符号,从耕牛到拖拉机的转变勾勒出靖西壮乡从传统农耕社会走向社会主义建设的图景,对靖西壮乡图景的反复回忆、重述和建构,形塑了壮乡在中国共产党的领导下自力更生、艰苦奋斗、能歌善舞、蓬勃向上等一系列生动的形象。农民画和农民画展通过对符号的构建与编织,在保存社会记忆的同时设定了社会记忆被提取与理解的限度,农民画的观者在被符号和记忆系统唤醒记忆的同时,也被卷入意义和情感的网络,而通过新媒体,观者观赏的私人性和社会性相互交织,个人身份和社会身份则在交织中彼此强化,农民画最终在此过程中完成社会记忆的激发和社会身份的塑造。