长夏养阳重心脾

2023-09-07

受访专家

贺娟

北京中医药大学中医学院副院長、北京市教学名师,主任医师、教授、博士研究生导师。中华中医药学会内经学分会副主任委员兼秘书长,国家健康科普专家库成员,世界中医药学会联合会五运六气专业委员会副会长,广州中医药大学讲学教授,福建中医药大学客座教授,国家图书馆文津讲坛特聘教授,国家中医药管理局科普巡讲团专家,全国中医药文化建设先进个人,国家中医药管理局科普巡讲团专家,北京市中医药管理局首批科普专家。

门诊时间:周日上午,周三下午

〇 夏季易发心脏疾病

古人把农历四、五、六月算作“夏天”;今人把公历六、七、八月当作“夏天”。科学的划分方法是平均温度22℃以上为“夏天”,金秋九月,我国大部分地区的气温普遍还在28℃以上,所以仍可称为“夏天”。

《黄帝内经·素问》“金匮真言论”有云:“夏,病在心,俞在胸胁。”换言之,夏天最容易发生疾病的部位就是心脏,“俞”代表邪气聚集或症状表现的位置在胸胁部,心正位于胸胁心包之内,心受邪后,全身都会出现问题。表现最明显的部位可能要数大脑,此时容易头晕眼花、记忆力衰退;其次为心脏,此时容易胸闷憋气、胸部疼痛、心律失常、心慌、悸动不安。

北京中医药大学的贺娟教授自己就曾在2021年的夏天,因为工作劳累等原因,出现了严重心律失常。最严重的一次,贺教授曾通过动态心电图在一天之内捕捉到了30000多次室性期前收缩!这相当于心脏每跳动3次,就有1次心跳抢拍,相当严重和危险!然而2年后的今天,贺教授的心脏已完全恢复正常,不但不再出现期前收缩,而且依旧忙碌的她即使每天只能睡4—5个小时,也不再有心慌心悸的感觉,心律失常可以说已经完全从她的生活里消失了。

〇 心气不足显异常

中医认为天人相应,聪明的古代医家们通过长期临床实践和理论探讨,形成了五脏应时的理论模式,其中便有“心应夏”的理论。《黄帝内经·素问》四气调神大论篇中记载:“逆夏气则太阳不长,心气内洞。”而《黄帝内经·素问》六节藏象论篇记载:“心者,生之本,神之变也;其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。”均指出心的生理特性与夏天阳热之气相通应。同时,夏天属阳,阳气主泄,出汗多。汗为心之液,血汗同源,汗多易伤心之阴阳。我们应当顺应夏天调控机体的生命活动,即夏天养生应重视养心。

夏天心脏出现问题,常表现为以下这几种情况:

1.正常:心阴、心阳、心气充足,不但周身血液供应充足,而且心脏搏动如常,脉象和缓有力,节律调匀,面色红润光泽。

2.心阳不足:怕冷是心阳不足最为典型的表现。心阳虚时,心阳受损不能温煦肢体,会表现为畏寒肢冷。另外,阳虚则生寒,寒凝经脉,心脉痹阻,所以出现心胸憋闷或作痛,甚或口唇指甲青紫等虚寒的征象。

3.心阴不足:心主血脉,而血脉的正常运行离不开阴液的滋养。一旦心之阴液为肾阴不足不能上济于心的内邪或外感热邪之外邪所耗伤,就容易出现心悸烦闷、失眠多梦、两颧潮红、盗汗等心阴不足的表现。

4.心气阴两虚:气随津脱,心阴不足到一定程度时必定会在伤阴的同时损耗心气,影响心脏的泵血能力,这在中医里被称为气阴两虚,会使人在心阴不足基础上,再出现气短懒言、乏力、容易困倦、心悸自汗、面色晄白、容易感冒等气虚症状。

心阴不足、心气阴两虚者,比普通人更容易出现心动过缓、期前收缩等异常心率,这与启动心脏搏动的组织——窦房结有关。心脏的跳动实际上是心肌的收缩、舒张运动,收缩的时候心肌紧张,而舒张的时候心肌放松,这样在一种“捏挤”的过程中推动血液运行。而心肌收缩,和人体其他肌肉的收缩有很多共同之处,都是依靠生物自己产生的微弱电流刺激。其实大部分心脏区域都有产生电信号、电冲动的能力,但是他们都必须服从一个最高领导——窦房结。一旦窦房结的功能薄弱了,发出的指令时有时无,不再具有节律性,就会导致心律失常。有时心律失常也会由心阳不足引起,心阳不足引起的心律失常是偏慢的,多出现心动过缓,心阴不足引起的心律失常是偏快的,多出现心动过速。

〇 “伤”心元凶竟是它

古语有云:“不欲极渴而饮”“饮不欲过多”“饮食以时”。贺教授告诉我们,夏天的“伤”心元凶主要有二,为首的是饮水过多。大量饮水,不但无益健康,还可能会损害心脏!贺教授在出现了严重心律失常后,给自己开出了“一多两少”的养心方,其中的一“少”就是指为了养护心脏,不宜饮水过多。

“不欲极渴而饮”,这是因为渴得很厉害才喝水,容易喝得很急,所以不渴的时候就要经常补充水分,防止一下子过量饮水,加重心脏负担,损害心脏;“饮不欲过多”,这是因为饮水过量会加重心脏的负担,损害心脏结构和功能;“饮食以时”,则包含喝和吃两方面,意思是吃饭和饮水都要有规律,例如我们提倡5—7点(大肠经当令)起床后喝一杯温水,对有便秘的患者尤其有好处。

“一多两少”中的第二“少”是指减少一种饮品的摄入,甚至不喝,这与夏天的第二大“伤”心元凶——隐匿的寒,息息相关。贺教授在心脏犯病之前有一个习惯,每到夏天喜欢喝一种解暑的饮料——绿茶。因绿茶性凉,长期喝会损害阳气,损害心脏,对于某些人来说,即使是在盛夏天气,长期饮用绿茶也很可能会对心脏造成负担。贺教授提醒,患有心脏病的人群不宜喝绿茶;素体阳虚的人群,平常就手脚冰凉、发冷者,也不适宜喝绿茶。

而贺教授的养心方中“一多两少”中的“一多”则是多食“上品仙草”,“上品仙草”配石斛,能解决心阳虚的问题,这味“上品仙草”就是——灵芝。灵芝“味苦平,主胸中结,益心气,补中,增慧智,不忘。久食,轻身不老”,可以起到很好的保养五脏六腑的作用。

灵芝的治病和保健用法各不相同。当保健应用时,用灵芝、石斛各3克,以溫水送服;而治病应用时,可打粉后用汤药冲服。

〇 解决危机的护心方(室性期前收缩)

除此之外,贺教授还有一味“大众补品”和一个“千古名方”也可以养护心脏。

● “大众补品”——生脉饮

贺教授推荐的“大众补品”就是生脉饮。由三味药组成,分别能补心气、补心经、敛心神,对心肺之气有很好的补益效果,特别适合夏天血压低的瘦弱女孩,能够调控好血压。

【材料】人参、麦冬、五味子。

【功效与主治】可增加心脏供血。主治气虚、阴虚、阳虚之心脏病。

【方义】人参可大补元气,亦可补益脾肺、生津止渴;麦冬养阴生津,敛肺止咳;五味子则具有收敛固涩,益气生津,补肾宁心之功效。

很多朋友服用生脉饮后效果并不是很好,其原因在于没有分清生脉饮中人参的作用。市场上的生脉饮有几种,分别用到党参、红参和西洋参,它们针对的类型是有区别的。使用党参的生脉饮侧重于益气、养阴、生津,更适合用于气虚型及气阴两亏型心脏病,证见心悸气短、稍有胸闷、易自汗等;使用红参的生脉饮侧重于补中益气、温补阳气,更适合用于阳虚型心脏病患者,常见精神萎靡、神思衰弱、畏寒喜暖、形寒肢冷、面色苍白或青紫,心胸憋闷或刺痛等症状;使用西洋参的生脉饮作用则更偏向于补气生津、养阴益心,更适合阴虚型心脏病患者使用,这类患者常出现乏力气短、口渴多汗、咽干唇燥之象。贺教授提醒,心脏病患者需要根据自己的情况,选择适合自己的生脉饮。

● “千古名方”——炙甘草汤

炙甘草汤是《伤寒杂病论》上的一个专门治疗心脏病的名方,源自医圣张仲景。由于心主血脉,该方还可用于治疗全身脏腑组织肢体关窍。简而言之,只要是血液不通畅或是供应不足引起的病症都可以用它来治疗,例如冠心病、失眠、抑郁等。

【药材】 (炙)甘草400克、生姜(切)150克、人参100克、生地黄500克、桂枝(去皮)150克、阿胶100克、麦门冬(去心)60克、麻仁60克、大枣30枚(擘)。

【功效与主治】益气滋阴,通阳复脉。主治阴血阳气虚弱,心脉失养证。证见脉结代,心动悸,虚羸少气,舌光少苔,或质干而瘦小者。亦可治虚劳肺痿,证见干咳无痰,或咳吐涎沫,形瘦短气等。

【方义】人体气虚时,可将补气药或温阳药与滋阴药同用。此方中人参补气,桂枝与生姜温阳,生地、麦冬与阿胶滋阴。数药并用,补益心气,比生脉饮的效果更好。

【专家提醒】药方使用,谨遵医嘱!

〇 夏天养阳当重脾

俗话说“十人九胃”,很多人都有脾胃虚弱的问题,中老年人脾胃虚弱几乎是常态。尤其是到了夏天,好多人都会出现不思饮食、消化不好的情况,很多人认为自己脾胃不好,在没有胃口、消化不好的时候,应该喝粥养胃,实际上这个想法是错误的。

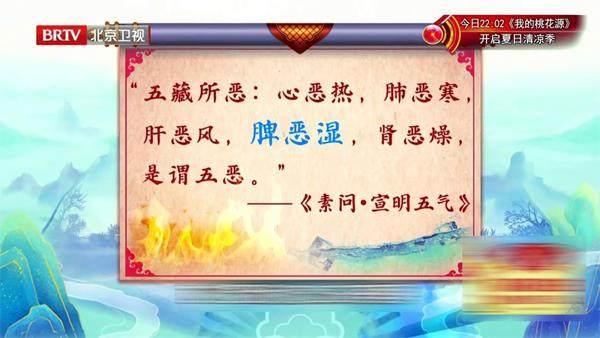

贺教授指出,中医讲脾喜燥而恶湿,长夏又以湿邪为主令邪气,会使脾胃虚弱的人群在夏天感到更加不适。如果此时再用粥这种稀食去健脾养胃,实际上就违背了脾的本身偏好,不仅不能起到健脾养胃的作用,还可能会加重脾胃的虚弱。

哪怕是大家都一致认为“对胃好”的小米粥也并不养胃,只是因为小米粥比较容易消化,喝完大家会觉得舒服一些,但它本身是起不到健脾养胃的作用的。

贺教授提醒,夏天喝粥喝水须注意不可过量。

〇 吃出来的长夏好脾胃

想要达到健脾养胃的目的,我们该吃什么呢?在中医里,食物分为气和味,气也就是用鼻子可以闻到的,五气指的就是臊焦香腥腐,五味是酸苦甘辛咸。

临床上使用的健脾类中药一般都是炙烤过的,例如焦三鲜、炒麦芽等。这是因为经过炙烤炮制后的药物,都会具有一种香气,而中医讲芳香化湿,经过炙后的健脾药物就多了一种化湿、预防湿邪困脾的药性。

在夏天日常的饮食中,如果想要健脾养胃助消化,应该选择一些干的且炒香以后的食物,如烤得有点焦的馒头块、面包片等。

此外,贺娟教授还分享了2个适合日常生活中健脾养胃的药方,分别是二白双补丸和枳术散。

● 二白双补丸

【药材】砂仁2克、炒白术6克、白芍6克。

【功效与主治】健脾化湿、温中理气。治疗脾胃虚弱、食欲差、胃痛等。

【方义】砂仁芳香,辛散温通,药性轻浮,入胃肠经,可醒脾化湿;炒白术甘苦,归脾胃经,可健脾益气,利水消肿,排水化痰,可助脾运化水湿;白芍则有健脾养血、疏肝理气之效。

【使用方法】研粉冲服或者按照相应比例做成水蜜丸,每日2次,每次6克。

● 枳术散

【药材】炒白术4克、炒枳实2克。

【功效】健脾行气、利水消痞,治疗胃脘痞满很有效果。

【方义】炒白术助脾运化水湿,炒枳实行气消痞。

【使用方法】研粉冲服或者按照相应比例做成水蜜丸,每日2次,每次6克。

【专家提醒】生白术和炒白术的功效是不一样的,生白术偏向润肠通便、滋阴化液,炒白术健脾养胃。

〇 长夏痰湿原是健脾拦路虎

夏天想要养好脾阳,除了补虚(即健脾养胃),还要祛邪。长夏主湿,正是湿邪泛滥的季节,同时湿久容易生痰,痰湿会更进一步伤害脾胃,因此夏天养脾阳也要注意祛痰化湿。

1.紫苏

体内痰湿重有两个很重要的表现就是倦怠乏力、舌苔厚腻。贺教授常用来祛痰化湿的中药就是紫苏。紫苏是药食同源的植物,归脾、肺经,性温味辛,早在宋代时,就被翰林医官院定为“汤饮第一”。它气味清香、辛散性温,有解表散寒、止呕、润肺止咳、润肠通便的作用。苏梗是它的梗,有理气宽中、止痛安胎的作用,特别适合胸闷、脘腹气滞的人群;苏叶是它的叶子,性味辛温,入肺,解表散寒、行气和胃,适合外感风寒或容易感冒的人群;苏子是它的果实,降气化痰、止咳平喘、润肠通便。

苏叶、苏梗、苏子都是有化湿或祛痰作用的药物,其药效轻重程度有区别,到底谁强谁弱呢?化痰祛湿第一名当数苏子,主治痰壅气逆、咳嗽气喘、肠燥便秘,比较适合夏天感受风寒、恶心厌食、食欲不振者;第二名是苏梗,主治胸膈痞闷、胃脘疼痛、嗳气呕吐、胎动不安,适用于脾胃气滞、胃脘胀满者;第三名是苏叶,主治风寒感冒、咳嗽、呕恶、妊娠呕吐、鱼蟹中毒,适合体形肥胖、舌苔厚腻、痰湿较重者。

贺教授今天带来了一杯用苏子冲泡的代茶饮——三子养亲汤,能够化痰降脂。

● 三子养亲汤

【材料】苏子、萝卜子(莱菔子)、白芥子各15克。

【功效】化痰降浊,理气消滞。适合夏天感受风寒、恶心厌食、食欲不振者。

【方义】苏子降气化痰,理气祛湿;莱菔子不仅能化痰,还能消食、消积滞、促进食欲,治疗胃脘胀满;白芥子不仅温肺豁痰,还能够散结利气、通络止痛。

【做法】 苏子、萝卜子、白芥子碾碎后倒入锅中,沸水煮5—10分钟即可饮用。

2.荷叶

贺教授说,想要去掉身体里的湿浊其实是很难的,中醫里有一句话:“湿性重浊,其性黏滞”,如果用了上面推荐的祛痰湿方法还不管用,还可以试试下面这个小妙招——煮荷叶粥。

很多人用荷叶化痰祛湿,但其实不少人荷叶用得不太对。荷叶本身偏凉,祛痰化湿的力量比较强,如果直接煮粥或泡水,它祛邪的力量太强,反而可能又伤到脾脏。荷叶用过量,也容易导致腹泻。

煮荷叶粥时大家一般都会把荷叶撕碎了搅到粥里一起熬,这样做有两个弊端,一是荷叶的涩很容易影响粥的口感,二是放得量多了之后化痰湿的作用太强,会损伤脾胃。贺主任的方法是把荷叶撕成和锅差不多大的大小,然后把荷叶盖到粥上煮5—10分钟,最后拿掉荷叶喝粥即可。

3.晒背

贺教授还有一个不花钱就能健脾阳的好方法,就是晒背。中医讲究五脏应五时,长夏时节,病在脾,俞在脊,晒背也叫天灸,能起到温补脾胃的功效。每天可以晒30—60分钟(视自身情况),不要太久。

(编辑 王 幸)