绿色建材碳减排潜力分析研究

2023-09-05刘珊珊李洁芯张澜沁牛凯征

刘珊珊,李洁芯,张澜沁,牛凯征

(1.住房和城乡建设部科技与产业化发展中心,北京 100835;2.中国建筑材料工业规划研究院,北京 100035)

0 引 言

建筑材料作为建设工程的基础,对工程质量和居住环境品质有着重要的影响。近些年,绿色建材因其能源资源消耗少、环境影响小、性能品质高,而备受社会关注。发展绿色建材是支撑绿色建筑的有效保障,有利于促进建材工业提质增效和建筑领域实现碳达峰碳中和,对推动城乡建设高质量发展有重要意义。

碳排放的核算单元分行业或区域、企业、产品3 个维度,核算方法因核算范围的不同也有所差异。其中区域的碳排放核算主要是基于国家发展和改革委员会发布的相关行业企业温室气体排放核算方法与报告指南,对行业或区域空间范围内的碳排放量进行计算,目的是实现碳排放总量控制;企业的碳排放核算主要是依据GB/T 32150—2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》,对企业的碳排放量进行核算,可为建立碳交易市场奠定良好基础;产品碳排放也称产品碳足迹,主要是基于建材产品全生命周期的碳排放,有利于促进产品上下游供应链的碳减排。

本文重点阐述行业和企业2 个维度碳排放的核算方法。为保证二氧化碳核算数据来源的可获得性、可靠性、可核查性和可持续性,《联合国气候变化框架公约》中明确,各缔约方均按国民经济行业核算本国生产和非生产部门温室气体排放。建筑材料工业二氧化碳排放核算从属我国温室气体排放核算体系,遵循行业核算原则,遵循国家应对气候变化部门统计、能源统计和国民经济核算、工业产值统计、工业产品产量统计等报表制度相关规定,在国民经济核算体系内,核算建筑材料工业生产活动的二氧化碳排放。建筑材料及各行业的二氧化碳排放分为燃料燃烧过程排放和工业生产过程(工业生产过程中碳酸盐原料分解)排放量。企业层面的碳排放核算,可按照GB/T 32151.8—2015《温室气体排放核算与报告要求 水泥生产企业》、GB/T 32151.7—2015《温室气体排放核算与报告要求 平板玻璃生产企业》、GB/T 32151.9—2015《温室气体排放核算与报告要求 陶瓷生产企业》和GB/T 32151.5—2015《温室气体排放核算与报告要求 钢铁生产企业》进行核算碳排放,其余建材企业按照GB/T 32150—2015或参考上述已经发布核算方法进行碳排放核算。

总体来说,目前基于绿色建材碳减排的潜力测算和分析方法仍不完善,主要原因是绿色建材产品的界定不清晰、标识产品的基础数据不完善等。针对目前绿色建材碳排放计算方法不明确的问题,本文分别从建筑材料供给侧和需求侧出发,重点剖析现有绿色建材产品在资源、能源、环境和品质等4 个方面的属性特征,识别可能减少其碳排放的主要因素,提出了基于绿色建材评价指标、面向不同建筑材料产品的碳减排测算思路和方法,并结合绿色建材产品认证开展情况,对其减碳量进行核算,为绿色建材相关标准的编制和推广应用提供参考。

1 碳排放基本情况

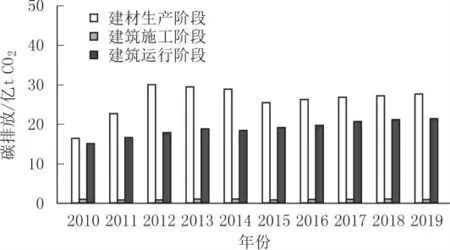

2010~2019年,我国建筑全寿命周期的碳排放情况见图1。碳排放从32.50 亿t 增长到49.97 亿t,增长率为53.5%。长期看,随着城乡居民生活水平提高和第三产业的快速发展,建筑能耗增长和碳排放增长的压力十分巨大。发挥好高品质建筑材料在建筑工程中的基础性作用,促进建筑领域“双碳”目标实现刻不容缓。

图1 2010~2019 年我国建筑全寿命周期的碳排放

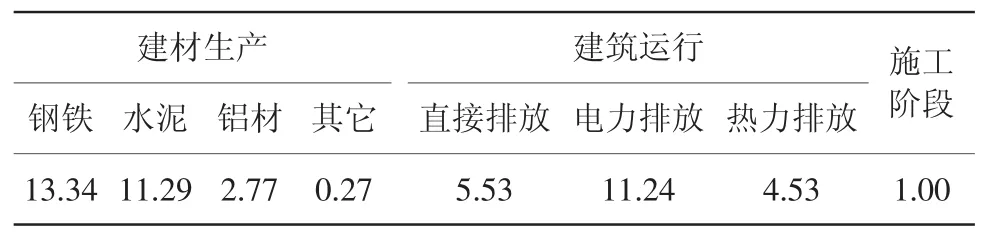

以2019 年为例,全国建筑全过程碳排放总量为49.97 亿tCO2(见表1),占我国碳排放的比重为50.6%。建材生产阶段碳排放27.67 亿tCO2,占比达到55.4%,其中绝大多数来自钢铁、水泥、铝材的生产和运输。钢铁在建筑中的应用主要以钢筋、盘条、钢结构构件等形式为主;水泥则用作水泥基结构材料的生产,如预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件等,此外,目前墙体材料多数也使用水泥作为主要原料;铝材主要用作门窗幕墙型材、建筑吊顶等。降低建材生产阶段碳排放将直接影响到建筑全过程碳排放,实现应用建材的低碳化,主要可以从降低生产能耗、促进原材料替代和使用高性能材料、以及降低应用总量等3 个层面入手。

表1 2019 年我国建筑全过程碳排放 亿tCO2

2019 年建筑运行阶段碳排放21.30 亿tCO2,占建筑全过程碳排放的42.6%,其中,建筑直接排放、电力排放和热力排放在建筑运行阶段碳排放中的占比分别为25.9%、52.8%、21.3%。通过分散采暖等活动引起的直接碳排放量和北方冬季集中供暖活动带来的热力排放量,均与建筑围护结构的性能密切相关,主要涉及的围护结构材料有砌体材料、外墙板、保温系统材料、保温结构一体化板、建筑门窗、门窗用型材、建筑玻璃等建材产品;建筑夏季制冷等电耗活动、建筑电气设备运行产生电力碳排放,也与建筑围护结构的性能有关,所涉及的建材有暖通空调、光伏组件、照明设备等产品。因此,降低建筑运行阶段的碳排放重点应关注围护结构材料的保温性能,以及建筑热力、电气等设备的运行效率、能量传递效率、使用寿命等。

2 绿色建材碳减排计算方法

2.1 研究边界

绿色建材碳减排是指符合绿色建材评价标准且通过绿色建材产品认证的建筑材料产品,与行业生产应用平均水平条件下碳排放量的差异。

2.2 碳排放影响因素的识别

中国工程建设标准化协会标准CECS《绿色建材评价系列标准》(以下简称系列标准)作为绿色建材产品认证的技术依据,其中预制构件等51 项标准已发布实施,这是进行碳减排量测算评估的基础支撑。该系列标准建立了基于多属性集成、覆盖生产、使用、回收、废弃等全生命期、定性与定量相结合的指标体系,针对具体建材产品分别提出了资源、能源、环境和品质属性要求。经认真梳理、对比和分析有关标准,与一般建筑材料相比,影响绿色建材碳排放的主要因素包括:

(1)资源属性方面

砌体材料和预拌混凝土是我国建材行业固体废弃物消纳较为集中的行业,系列标准资源属性指标提出了原料使用较高固体废弃物掺量的要求;对预制构件、保温系统材料等产品提出了高于本行业平均水平的利废要求;分别对钢结构房屋用钢构件、建筑节能玻璃其原材料钢材的生产碳排放量和平板玻璃的能源消耗提出了更高的要求。

(2)能源属性方面

建筑卫生陶瓷、砌体材料和建筑玻璃3 类产品行业能源消费总量排在水泥之后,是建材行业中能源消费较为集中的产品,应制定国家强制性能耗限额标准;建材产品中其他能耗相对较高的产品,如铝合金型材和岩棉等,也有对应的产品能耗限额标准。系列标准的能源属性指标提出了更为严格的单位产品能耗限额要求,这为生产节能减碳提供了可能。

(3)环境属性方面

系列标准已将碳足迹报告纳入评价指标体系,提出了从原材料生产、原材料运输、生产过程、产品运输和产品使用全生命周期内碳排放情况识别和计算的要求,对促进产品包括生产环节在内的全生命周期碳减排产生积极的影响。

(4)品质属性方面

系列标准中对建筑门窗及配件、保温系统材料、砌体材料和门窗幕墙用型材传热系数、新风净化系统、LED 照明产品和光伏组件的效率和能效提出更高的要求;另一些产品,如防水卷材、墙面涂料等,也提出了更高的耐久性指标。这些在品质属性方面指标的提升要求,对建筑运行阶段碳减排也可以产生一定贡献。

2.3 碳减排计算分析模型

综合考虑可能影响绿色建材碳减排的因素,提出3 类绿色建材碳减排计算分析模型。具体包括:

(1)原材料使用减碳模型

原材料使用的减碳主要从固废利用、降低原材料能耗和降低碳排放角度考虑。其中,固废利用的减碳计算主要考虑固废利用替代资源开采与固体废弃物加工之间碳排放差值。该方法涉及预制构件、砌体材料、保温系统材料、预拌混凝土、预拌砂浆、纸面石膏板等6 类产品碳减排计算。

(2)生产过程减碳模型

生产过程的减碳计算主要考虑能耗降低产生的碳减排,考虑系列标准中一、二、三星级能耗要求与行业能耗限定值之间的差异,扣除其中电力消费后,结合能源消费结构进行综合分析测算。该方法涉及现代木结构用材、砌体材料、保温系统材料、预拌混凝土、预拌砂浆等24 类产品碳减排计算。

(3)材料应用减碳模型

应用过程的减碳主要包括因绿色建材产品使用寿命延长而减少产品消费量、因产品能效提升而能耗降低、以及因围护结构性能提升而在建筑运行维护过程中减少的碳排放量。该方法涉及保温系统材料、建筑门窗及配件、防水卷材、防水涂料、新风净化系统、光伏组件和LED 照明产品等产品碳减排计算。

2.4 不同类别绿色建材产品的碳减排计算模型

2.4.1 原材料使用减碳

(1)利用固体废弃物作为原料,涉及预制构件、砌体材料、保温系统材料、预拌混凝土、预拌砂浆、纸面石膏板等材料。按式(1)分析模型计算:

式中:ΔCgf——原料固废利用产生的减碳量,kg CO2/单位产品;

Mti——单位产品第i 种被替代的天然资源消耗量(等于固废消耗量),t/单位产品;

Fti——第i 种天然资源建筑材料的碳排放因子,kg CO2/t。

(2)利用低能耗原料,涉及建筑节能玻璃等[按式(2)分析模型计算]。

2.4.2 生产过程减碳

涉及现代木结构用材、砌体材料、保温系统材料、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土外加剂、减水剂、建筑节能玻璃、门窗幕墙用型材、金属复合装饰材料、建筑陶瓷、洁具、无机装饰板材、石膏装饰材料、石材、镁质装饰材料、集成墙面、纸面石膏板、建筑密封胶、防水涂料、墙面涂料、反射隔热涂料、空气净化材料、树脂地坪材料、塑料管材管件等。按式(2)分析模型计算:

式中:ΔCjn——产品生产中能耗降低产生的减碳量,kg CO2/单位产品;

Ccx——产品生产中行业燃料燃烧和电力消耗平均二氧化碳排放量,kg CO2/单位产品;

Ccr——相应星级等级产品生产中燃料燃烧过程和电力消耗的二氧化碳排放量,kg CO2/单位产品;

Fci——产品生产中第i 种能源碳排放因子,kg CO2/tce;

fci——产品生产中第i 种能源品种消耗比重;

Ecx——产品生产行业平均能耗水平,tce/单位产品;

Ecr——相应星级产品能耗限定值,tce/单位产品。

2.4.3 材料应用减碳

(1)涉及保温系统材料按式(3)分析模型计算:

式中:ΔCbw——应用不同星级保温系统材料产品因减量化使用每年产生的减碳量,kg CO2/a;

Cbw——保温系统材料产品生产阶段产生碳排放量的行业平均水平,kg CO2/单位产品;

Δηbw——不同等级绿色建材保温系统材料产品比非绿色建材产品综合导热系数提高比例,为两者综合传热系数差值与非绿色建材保温系统材料产品综合导热系数的比值;

Klz——不同等级绿色建材保温系统材料产品综合导热系数,W/(m·K);

Kbz——非绿色建材保温系统材料产品(即基准线情况)综合导热系数,W/(m·K);

Dbw——使用绿色建材保温系统材料产品的厚度,m;

Tbw——绿色建材保温系统材料产品使用寿命,a。

(2)涉及防水涂料、墙面涂料、反射隔热涂料、防水卷材等材料按式(4)分析模型计算:

式中:ΔCsm——应用不同星级绿色建材产品因使用寿命延长每年产生的减碳量,kg CO2/a;

Ccp——产品生产阶段产生碳排放量的行业平均水平,kg CO2/单位产品;

txj——不同星级产品人工气候加速老化时间,h;

thy——产品行业内平均人工气候加速老化时间,h;

Tcp——产品行业内平均使用寿命,a;

α——性能修正系数,根据产品性能指标要求综合确定;

Mcp——产品使用量,产品单位。

(3)涉及建筑门窗等材料按式(5)分析模型计算:

式中:ΔCmc——应用不同星级绿色建材建筑节能门窗因性能提升单位面积产品每年产生的减碳量,kg CO2/a;

Cbc——单位面积应用非绿色建材建筑门窗(即基准线情况)的碳排放量,kg CO2/(m2·a);

Clc——单位面积应用不同星级绿色建材建筑节能门窗的碳排放量,kg CO2/(m2·a);

Sjz——应用建筑面积,m2;

Cbl——单位面积应用非绿色建材建筑门窗(即基准线情况)制冷时的碳排放量,kg CO2/(m2·a);

Cbr——单位面积应用非绿色建材建筑门窗(即基准线情况)采暖时的碳排放量,kg CO2/(m2·a);

Cll——单位面积应用不同星级绿色建材建筑节能门窗制冷时的碳排放量,kg CO2/(m2·a);

Clr——单位面积应用不同星级绿色建材建筑节能门窗采暖时的碳排放量,kg CO2/(m2·a)。

计算时应根据建筑所在地利用傅里叶热力学方程计算相应季节的热负荷(或冷负荷),并结合采暖(或制冷)方式,综合考虑热泵风机热效率、采暖热效率、制冷效率等因素的影响。

(4)涉及新风净化系统等可参照式(5)分析模型计算。

(5)涉及LED 照明产品等按式(6)分析模型计算:

式中:ΔCzm——应用不同星级LED 照明产品因发光能效提高每年产生的减碳量,kg CO2/a;

Ehy——LED 照明产品行业标准发光能效限定值,lm/W;

Exj——不同星级LED 照明产品发光能效限定值,lm/W;

Td——产品年照明时间,h/a;

Fd——电力碳排放因子,kg CO2/(kW·h);

Mzm——产品额定光通量,lm。

(6)涉及光伏组件产品等按式(7)分析模型计算:

式中:ΔCgf——应用不同星级光伏组件产品因能源转换效率提高每年产生的减碳量,kg CO2/a;

ηxj——不同星级光伏组件光电转换效率限定值,%;

ηhy——光伏组件行业标准规定的光电转换效率,%;

Tg——年日照时间,h/a,按GB 50178—1993《建筑气候区划标准》确定;

G——太阳辐照度,W/m2;

Fd——电力碳排放因子,kg CO2/(kW·h);

Sgf——光伏组件装机面积,m2。

3 绿色建材碳减排量测算

全国绿色建材认证(评价)标识管理信息平台数据显示,自2021 年5 月绿色建材产品认证启动以来,至2022 年11月,依据系列标准,36 个绿色建材产品认证机构向1723 家建筑材料生产企业累计发放3705 张认证证书,认证产品覆盖预拌混凝土、防水卷材、预拌砂浆、砌体材料、预制构件、墙面涂料等37 个类别。

3.1 总体思路

(1)确定基础数据库

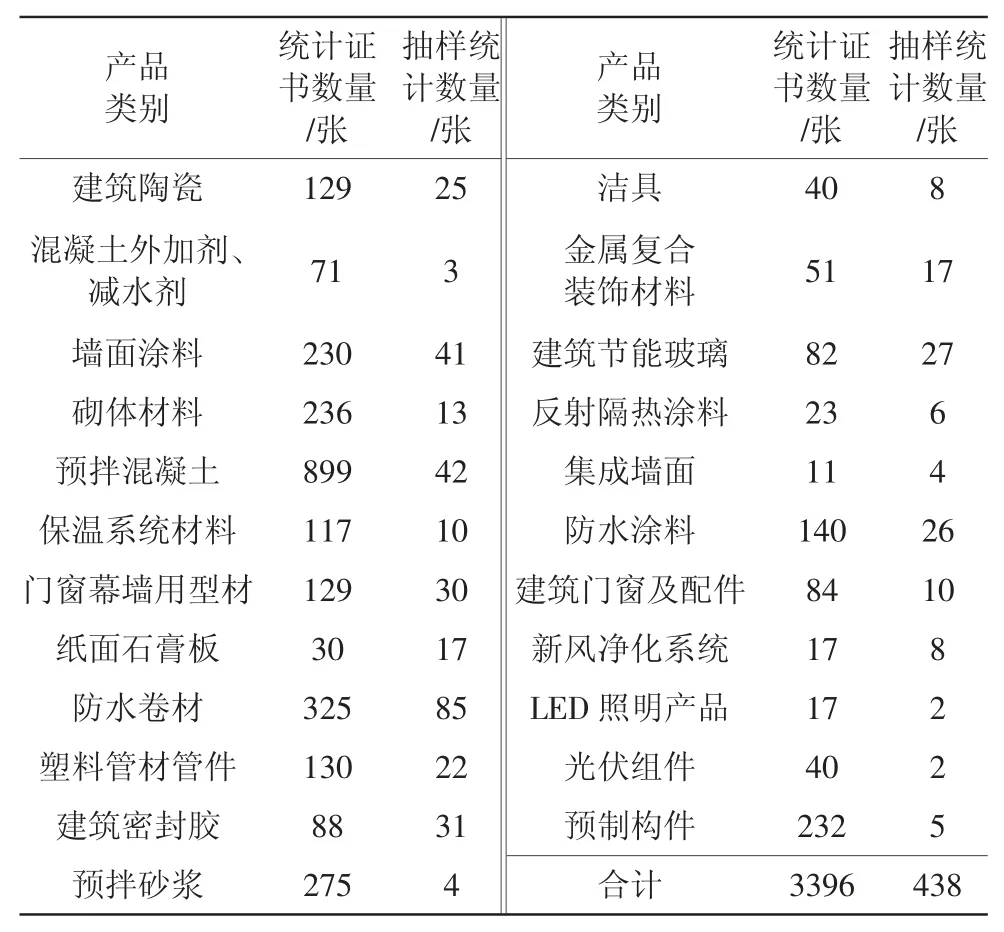

对获得绿色建材产品认证证书的产品类别和评价标准进行梳理,发现系列标准中涉及碳排放相关指标的只有23 个产品,涉及认证证书3396 张,本研究仅对本部分认证产品进行碳减排测算。

(2)样本抽样和典型调研

经与相关绿色建材产品认证机构沟通,对不同绿色建材等级、有强烈意愿了解企业产品碳排放情况的企业产品情况进行抽样,样本涉及证书438 张(见表2)。同时,对相关建材产品的产量进行调研,得到该类产品单个证书的平均产量,将此作为碳减排量测算的基数(忽略产品产量与消费量的差异)。

表2 绿色建材产品认证抽样统计情况

(3)碳减排总量测算

根据绿色建材的产品类别和系列评价标准中涉及的碳减排相关指标,按照基于3 类计算分析模型的测算方法,分别得到单个认证证书产生的原材料使用、生产过程和材料应用碳减排量,进而获得该类绿色建材产品的碳减排总量。

3.2 计算结果

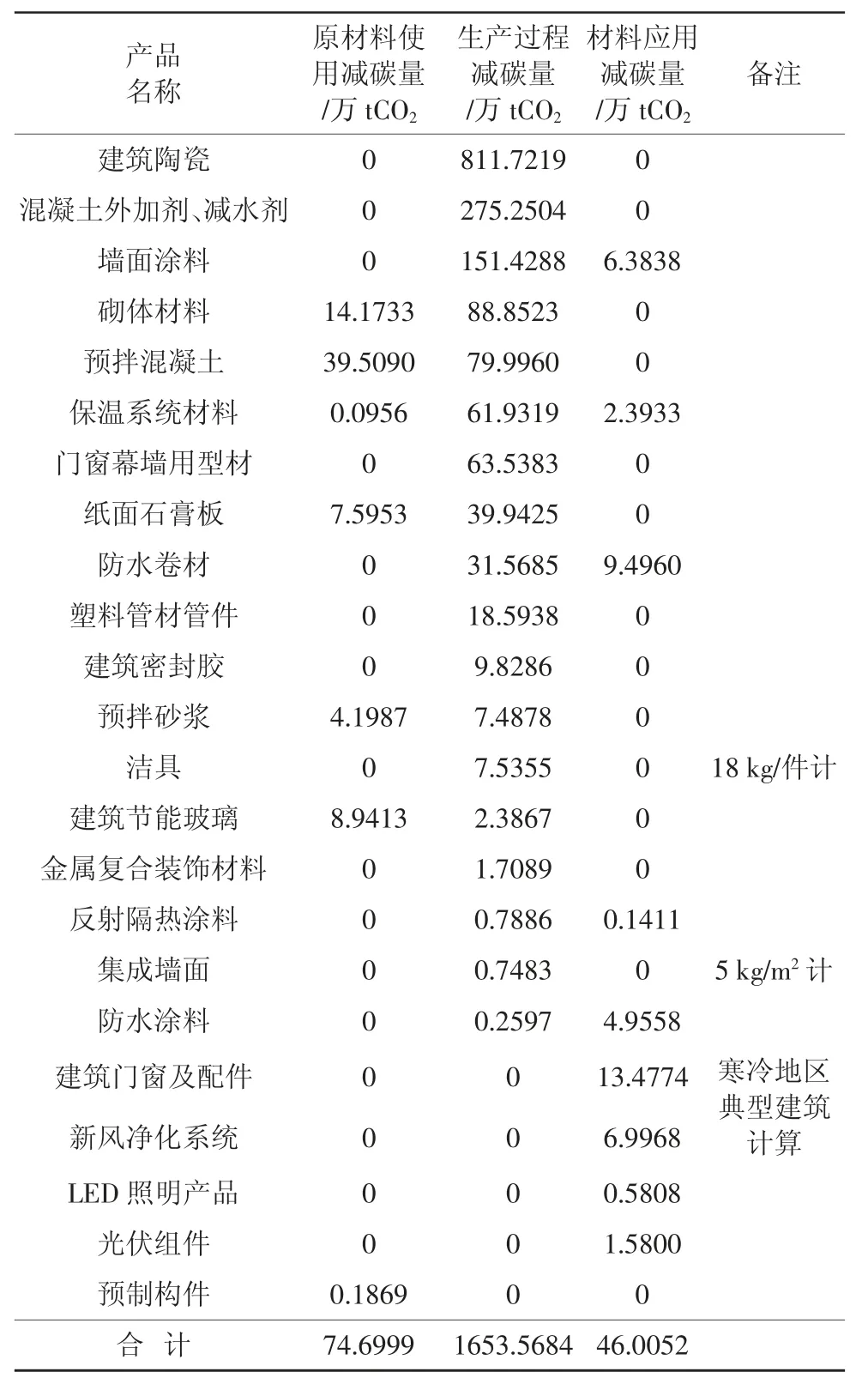

基于上述方法,得到绿色建材产品碳减排结果。其中,选用低碳原料可间接减少碳排放约74.70 万t,生产环节碳减排约为1653.57 万t,因材料应用可带来约46.00 万t/年的减碳量,具体结果见表3。

表3 绿色建材产品认证减碳量统计

4 发展建议

针对目前绿色建材在助力“双碳”目标实现方面存在的低碳评价缺少量化指标、部分重点产品认证推进慢、认证采信力度偏弱和相关监管工作信息化水平不高等问题,提出对策建议。

(1)强化低碳要求对绿色建材属性指标的引领作用

下一步绿色建材产品评价标准的制修订过程中,应充分考虑产品的低碳属性,优先选择在生产或应用过程对建筑全生命周期碳排放影响大的产品,从原料获取、生产能耗和应用过程详细分析其对建筑碳排放的作用,识别主要影响因素,结合用户关注点,选择环境生态作用强、品质升级迫切、建筑应用影响显著的指标,科学设计评价指标值。促进建材全生命周期综合碳减排。此外,密切关注水泥、钢铁、铝材等基础材料碳标签工作推进情况,及时将相关基础原材料碳排放约束条件纳入评价标准。

(2)加大对减碳潜力大的重点绿色建材选用引导力度

加快制定统一的绿色建材应用比例核算方法,结合绿色建材全生命周期减碳潜力,确定绿色建材产品采信应用推广优先级。综合使用绿色建材应用比例占比计算、带量集中采购等方式,推进在政府采购中优先使用绿色建材,特别是通过绿色建材产品认证确保全生命周期内减碳潜力大、效果明显的绿色建材产品的推广,提高政府投资项目中绿色建材采购比例和减碳效益,促进和引导低碳绿色生产与消费。

(3)提高绿色建材认证工作信息化水平

加快推动全国绿色建材认证(评价)标识管理信息平台与国家市场监督管理总局认证数据的互联互通工作,完善绿色建材信息化相关制度,制定认证数据采集标准,形成共享互联的全国统一化信息平台。基于绿色建材产品认证等合格评定制度,整合低碳产品认证、碳标签(足迹)认证,运用大数据、区块链等先进信息技术,完善绿色建材产品认证中的碳足迹数据库,打造绿色建材产品碳标签,积极促进在建筑碳排放计算过程的结果采信,建立基于第三方的可追溯碳数据。此外,基于碳足迹数据库做好相关建材产品生产碳排放监管等工作,助力建筑建材领域“双碳”目标实现。