清末民初的京师大学堂

2023-09-05付顺利

付顺利

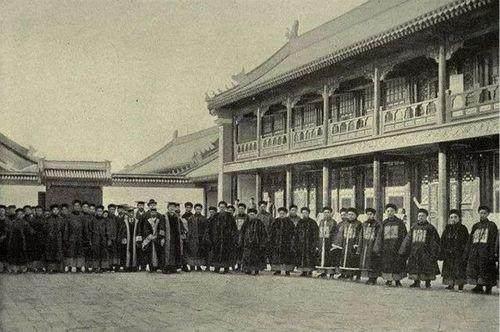

京師大学堂,是北京大学前身。作为戊戌变法的“新政”之一,京师大学堂创办于1898年7月3日,是中国近代第一所国立大学,创办之初也是国家最高教育行政机关,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。

京师大学堂是当时国家最高学府,最初也是国家最高教育行政机关,行使管理职能,统辖全国教育。《京师大学堂章程》中提到其办学方针是“中学为体,西学为用”。后历经“戊戌政变”、义和团运动、八国联军侵占北京等变故,京师大学堂屡遭摧残,以致停办。1902年,清政府重建京师大学堂,设速成、预备两科,创办于1862年洋务运动期间的京师同文馆也并入大学堂。同年,京师大学堂仕学馆、师范馆成立。1912年5月4日,京师大学堂仕学科更名为北京大学,旋即冠“国立”,国立北京大学是中国历史上第一所冠名“国立”的大学……百年来,为中国培育出无数栋梁之材。

京师大学堂成立背景

1862年,清政府在总理衙门设立了京师同文馆。京师同文馆的设立是我国创办新式学校的开端,此后,清政府又决定设立算学馆,学习天文算学。京师同文馆是中国近代第一所新式高等学校。

1894年中日甲午战争中国战败,清政府被迫签订《马关条约》,举国震动。甲午战败及《马关条约》的签订,使中国从此走向更深重的灾难。

面对列强瓜分中国的严重危机,康有为、梁启超、严复等先进知识分子大声疾呼变法自强,挽救危亡,掀起了维新变法运动。“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。”改革旧教育,建立新学堂成为变法的第一要务。

1895年8月,康有为、梁启超等在北京组织“强学会”,购置图书,收藏报刊,供群众阅览,并经常开会讲演,讨论学术,批评时政,宣传介绍西方资产阶级的社会政治学说和近代科学知识,鼓励人们学习西方,以学以致用的原则来培养人才,最终达到民族自强的目的。

1896年6月,刑部侍郎李端棻奏《请推广学校折》,提出在京师设立大学堂。1898年6月11日,光绪颁布“明定国是”诏书,正式宣布变法。诏书强调:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办。”1898年7月3日,光绪批准了总理衙门上奏的《遵旨筹办京师大学堂并拟开办详细章程折》。章程由梁启超起草,体现了维新派的教育改革思想。章程规定:“各省学堂皆归大学堂统辖”,学堂培养“非常之才”,教学内容应“中西并重”。这是京师大学堂的第一个办学章程,也是中国近代高等教育最早的学制纲要。光绪在批准该章程的同时,派吏部尚书孙家鼐为管理京师大学堂事务大臣。“京师大学堂”英文校名定为Imperial University of Peking。最初校址在北京市景山东街(原马神庙)和沙滩(故宫东北)红楼(现北京五四大街29号)等处。许景澄任中学总教习,美国传教士丁韪良(W.A.P.Martin)任西学总教习。自此,中国近代第一所由中央政府直接创办的综合性大学正式成立。同年,京师大学堂藏书楼建立,是我国最早的现代新型图书馆之一。此时的京师大学堂行使双重职能,既是国家最高学府,又是国家最高教育行政机关。

1898年9月,在变法刚刚过了百日时,以慈禧太后为首的守旧派发起了宫廷政变,这一场血腥的政变,不少人因此丧命,变法运动被残酷镇压。曾在国外留学的严复对戊戌政变生出无限感慨,遂写了《戊戌八月感事》一诗来抒发自己的情感:

求治翻为罪,明时误爱才。伏尸名士贱,称疾诏书哀。燕市天如晦,宣南雨又来。临河鸣犊叹,莫遣寸心灰。

慈禧太后等人发动的戊戌政变在九月,又是夏历八月,故标题中是“戊戌八月”。整首诗严复流露出来的都是对守旧派的痛恨,对维新派的同情,诗句中感情深沉,但是他的态度却依旧是积极向上的。

1898年9月21日,以慈禧太后为首的顽固派发动“戊戌政变”,变法措施几乎全被废除,唯京师大学堂因“为培植人才之地”得以保留,但原定的办学方针和学校规模均难以实现:1898年12月31日,京师大学堂开学,原拟招生500人,实际仅设一招收进士、举人的仕学院,兼寓中小学堂共录取学生160余人;课程只设诗、书、易、礼四堂和春、秋两堂。第二年学生增加到200余人,中西并学,除经史外,开设算学、格致、化学及英文、德文、法文、俄文、日文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂。此为中国近代国立大学教育的开端。

1900年5月,义和团运动进入高潮,新生的京师大学堂受到冲击。1900年8月,八国联军侵入北京,京师大学堂被俄、德侵略军盘踞,遭严重破坏、被迫停办。

京师大学堂历史地位

1902年1月,清廷下令恢复京师大学堂,任命吏部尚书张百熙为管学大臣。张百熙悉心办学,对大学堂的恢复和发展卓有功绩。1902年12月17日,京师大学堂速成科的师范馆和仕学馆举行了隆重的开学典礼。同年,设藏书楼,这是中国最早的近代大学图书馆。张百熙主持制定了一套从小学到大学的学堂章程,1902年8月颁行各省,称《钦定学堂章程》。这是中国近代史上第一个由政府正式颁布的学制系统,其中的《钦定大学堂章程》是京师大学堂的第二个办学章程,明确规定办学宗旨为“激发忠爱,开通智慧,振兴实业”,“端正趋向,造就通才”。1904年1月,清廷又颁布《奏定学堂章程》,其中的《大学堂章程》是京师大学堂的第三个办学章程。同时,清政府设学务大臣,统辖全国学务,京师大学堂设总监督,专管大学堂事务,张亨嘉为首任总监督。1905年12月清廷设学部,为中央教育行政机关,京师大学堂直属学部。

京师大学堂恢复后,先后设立了一系列学馆,开办了分科大学,为中国近代高等教育的专业系科奠定了基础。1902年开办的师范馆为中国最早培养教师人才的机构,1904年改为优级师范。1908年5月,京师大学堂优级师范科改名为京师优级师范学堂(1923年更名为北京师范大学)独立设校。

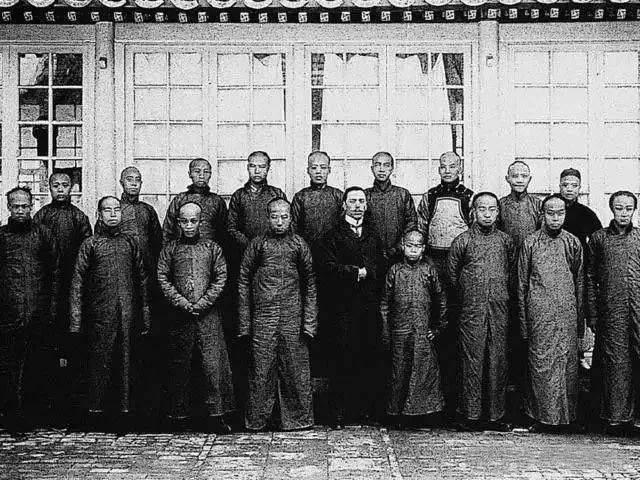

1902年开办的仕学馆专为“培养官才”;翌年清廷设进士馆,招收新科进士百余名。1902年同文馆并入大学堂,次年改立译学馆,设英、法、俄、德、日等语言文字专科,培养翻译外交人才,1911年停办。

1903年底,京师大学堂选拔47名学生,派往日本和欧美留学,其中师范馆学生31名。这是京师大学堂首次派出留学生。

自科举制度和国子监相继取消以后,京师大学堂即成为中国唯一最高学府和最高教育管理机构,也成为科举取士制度的替代品。1904年京师大学堂进士馆开学,招收了最后两批科举进士,即癸卯科(1903年)进士80余名和甲辰科(1904年)进士30余名入学;1905年国子监停办时,一批未毕业的学生直接进入京师大学堂学习。可见,京师大学堂继承并替代了科举制度和国子监,是古代取士制度与高等教育向现代演进的承上启下者。因此,很多学者如胡适、季羡林、冯友兰、周培源、任继愈、萧超然等都认为,京师大学堂(北京大学)是中国自汉代太学以来国家最高学府的唯一正统继承者,甚至北大的历史可以因此上溯到两千多年前汉武帝设立太学之时。

1903年开办医学实业馆。1905年改为医学馆,分医学和诊治两部分,1906年改为京师专门医学堂。1904年设立的预备科,为开办大学分科准备了生源。1907年设立博物实习科,分制作标本、模型和图画三类。1905年至1907年,京师大学堂举行了三届体育运动会,开近代高等教育重视体育教育之风气。

1910年京师大学堂开办分科大学,共开办经科、法政科、文科、格致科、农科、工科、商科共七科,设十三学门,分别是诗经、周礼、春秋左传(经科);中国文学、中国史学(文科);政治、法律(法政科);银行保险(商科);农学(农科);地质、化学(格致科);土木、矿冶(工科),一个近代意义的综合性大学初具规模。

1911年辛亥革命爆发,推翻了清王朝的统治,结束了两千多年的封建专制制度。1912年1月1日,中华民国建立,1912年5月3日民国政府颁令京师大学堂改称北京大学校,总监督改称大学校校长。著名学者严复出任北大首任校长。严复力图按照近代学术体系和世界高等教育通行模式来整顿学校课程,将“经科”并入“文科”,将“格致科”改为“理科”,积极开设介绍西方新学的课程,重新聘用教职员,规定教员必须专职教学。在学校初显起色之时,1912年7月,教育部以经费困难等为由,欲停办北大。严复即向教育部写了《论北京大学校不可停办说帖》和《分科大学改良办法说帖》,申述北京大学不应停办的理由,强调大学具有“保存一切高尚之学术,以崇国家之文化”的使命,“理应兼收并蓄,广纳众流,以成其大”。在北大师生和社会各界的强烈反对下,当局放弃停办北大。1912年10月,严复辞去北大校长职务。此后相继由章士钊(未到任,由马良代理)、何燏时、胡仁源任校长。1913年9月,教育部又令北大并入天津北洋大学。何燏时校长呈文反对,北大毕业同学会也上书大总统申述,迫使当局收回成命。

1913年春,北大招收了民国成立后的第一批预科新生200余人。1913年11月大学分科的旧班学生226人毕业,这是北大历史上第一批本科毕业生。1914年胡仁源校长制定《北京大学计划书》,提出扩招新生、改进教学法、编写教材和讲授要目、添购教学设备、整理图书等措施。学校规模扩大,一批知名教授聚集北大,文科有陳黻宸、黄侃、朱希祖、陈汉章、辜鸿铭、林琴南、马叙伦、钱玄同、沈尹默、马裕藻等;理科有夏元瑮、胡濬济等;法科有陶履恭、张耀曾等;工科有温宗禹、孙瑞林等。冯祖荀、何育杰、俞同奎等京师大学堂首批派出留学生,学成后回母校任教,开设现代数、理、化课程,成为这些新学科的奠基人。为适应北大发展的需要,1916年,学校借款在汉花园(今沙滩)兴建新楼,于1918年8月落成,这就是著名的北大红楼。

京师大学堂教学方针

京师大学堂的建立,是中国高等教育近代化的标志,其最大特色是在继承中国古代文明的基础上引进西方资本主义文明和近代科学文化。京师大学堂其办学方针遵循“中学为体,西学为用”原则,强调“中西并重”,务使二者“会通”,缺一不可。对于西学,又强调西文仅为“学堂之一门”,而非“学堂之全体”;京师大学堂仅以西文为“西学之发凡”,而不为“西学之究竟”。京师大学堂课程设置仿照西方资本主义国家办法,分普通学科和专门学科两类:普通学科为全体学生必修课,包括经学、理学、掌故、诸子、初等算学、格致、政治、地理、文学、体操10科。专门学科由学生任选其中一或两门,包括高等算学、格致、政治、地理、农矿、工程、商学、兵学、卫生学等科。另设英、法、俄、德、日5种外语,学生凡年在30岁以下者必须修一门外语;30岁以上者可免修。

孙家鼐被任为京师大学堂管学大臣后,又于六月二十二日上《奏筹办京师大学堂大概情形折》8条,主要内容为:

一、为举人、进士出身之京官设立仕学院,以习西学专门为主。

二、京师大学堂应为毕业生代筹出路,其已授职者,由管学大臣出具考语,各就所长请旨优奖;其未仕者,亦由管学大臣严核其品学,请旨录用。

三、京师大学堂精简学科门类,如经学、理学可合并为一门,兵学宜另设武备学堂。

四、京师大学堂编译局主要应编译西学各书,旧有经书仍应以“列圣所钦定者为定本”,即使非钦定本,也不得增减一字,以示尊经之意。

五、京师大学堂总教习可设2人,分管中学和西学。西学教习薪水应从优。

六、京师大学堂应取消学生“膏火”(即生活津贴费),而改为奖赏,以激励学生努力向学。

经孙家鼐推荐,任命许景澄(1845―1900)为中学总教习,美国传教士丁韪良为西学总教习。京师大学堂校址设在地安门内马神庙和嘉公主旧第,原有房340多间,又新建130多间,即后来的北大二院;又在北河沿购置房舍一所,开办译学馆,即后来的北大三院。京师大学堂办学经费为30万两,常年用费为200630两。户部指定从华俄道胜银行中国政府存款500万两的利息中支付;不敷之数,由户部补足。

京师大学堂钦定章程

《钦定京师大学堂章程》,将京师大学堂分为预备科、大学专门分科和大学院三级。预科又分政、艺两科,政科包括经史、政治、法律、通商;艺科包括声、光、化、农、工、医、算学。预科学制三年,毕业后可升入大学专门分科,并给予举人出身资格。大学专门分科相当于后来的大学本科,分科相当于学院;科下又分门目,相当于后来的系。规定共设7科:政治、文学、格致、农业、工艺、商务、医术。每科下设几个门目,7科共设35门。大学专门分科学制3―4年,毕业后可升入大学院(相当于后来的研究生院)深造,并给予进士出身。大学堂另设速成科,包括仕学、师范二馆,学制3至4年,毕业后可任初级官吏或学堂教习。当年九月十三日正式举行速成科招生考试,十月二十六日又第二次招考,两次共录取182名,十一月十八日(12月17日)开学。1949年以前即以公历12月17日为北京大学校庆日。

奏定大学堂章程

光绪二十九年,清政府命洋务派官僚首领张之洞会同张百熙改定学制,对京师大学堂的章程也作了修改,修改后的章程――《奏定大学堂章程》,较之《钦定京师大学堂章程》有几点不同:

一、大学专门分科将原来7科35门改为8科46门,主要是增设了经学科,下分周易、尚书、毛诗、春秋左传、春秋三传、周礼、易礼、礼记、论语、孟子、理学11门课程,突出了经学的地位。

二、大学院改名通儒院,年限规定为5年。

三、大学堂设总监督,总管全学堂各分科事务,统率全学校人员,相当于后来的校长,受总理学务大臣之节制。

从光绪三十年开始,清政府专设京师大学堂总监督,与管学大臣职务分开。光绪三十三年第一批速成科学生毕业。宣统元年(1909)第一批预科学生毕业。宣统二年8个专门分科除医科外,均正式招生开办,唯各科分门比原计划为少。

京師大学堂招生考试

1902年10月14日,京师大学堂经过一段时期的筹备,正式举行了招生考试。为做好招生工作,京师大学堂向全国各省督抚发出了通知,要求各地给予积极配合和支持。各地方官接到通知后,先在本地选拔,择优录取,然后再送到京师参加全国统一考试。京师大学堂这次招生的首先是速成科。考生成绩评定采用百分制,以60分为及格。这种评分办法是中国高等学校以60分为及格标准计算学生考试成绩的开始,这次考试也是京师大学堂第一次举行的较正规的招生考试。本次共录取200名学生。

京师大学堂主要成就

京师大学堂创立于19世纪末民族危机严重之时,故其诞生伊始,即表现了强烈的爱国主义精神。光绪二十九年(1903年)为反对俄罗斯帝国长期侵占中国东北,京师大学堂师生积极参加了全国各界的拒俄运动,四月初四(1903年4月30日),速成科、仕学馆、师范馆的师生200余人举行集会,声讨俄罗斯帝国的侵略。京师大学堂的师生几十人愤怒发表演说,要求清政府拒绝俄罗斯帝国无理要求,会后由73人署名草拟了《京师大学堂师范、仕学两馆学生上管学大臣请代奏拒俄书》,要求清政府拒约抗俄,推动了全国拒俄运动的发展,并为京师大学堂――北京大学、北京师范大学树立了光荣的爱国主义传统。